- •Ано впо «Омский экономический институт»

- •Кафедра технологии продуктов питания

- •Учебно-методический комплекс

- •По дисциплине

- •«Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Омск 2008

- •II. Рабочая программа по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Цели и задачи дисциплины

- •Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- •Объем дисциплины и виды учебной работы

- •Содержание дисциплины

- •Разделы дисциплины и вид занятий

- •4.2. Содержание разделов дисциплины

- •4.3.Темы и планы семинарских занятий

- •Лабораторный практикум

- •Самостоятельная работа

- •7. Выполнение курсовой работы Учебным планом не запланировано.

- •9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- •9.1. Рекомендуемая литература Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Курс лекций по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Лекция 1. Общие положения

- •Нами будут рассматриваться процессы, создаваемые в определенных технологических целях.

- •1.1. Классификация основных процессов и аппаратов пищевых производств

- •1.2. Кинетические закономерности основных процессов пищевых производств

- •1.3. Общие принципы расчёта машин и аппаратов

- •Для изолированных систем нет приходов и уходов субстанции:

- •1.4. Применение метода моделирования для исследования и расчета процессов и аппаратов пищевых производств

- •Лекция 2. Гидромеханические процессы

- •2.1. Физические свойства жидкостей и газов

- •Это уравнение можно записать для расчета плотности газа

- •2.2. Гидравлика

- •2.2.1. Гидростатика

- •2.2.2. Практическое приложение уравнения гидростатики

- •Если сосуды заполнены одной жидкостью плотностью , но давления над уровнем жидкости в них неодинаковы и равны и , то

- •2.3. Гидродинамика

- •2.3.1. Основные характеристики движения жидкостей

- •Средняя скорость по сечению трубопровода связана с максимальной скоростью следующим соотношением:

- •2.3.2. Турбулентный режим

- •2.3.3. Дифференциальные уравнения движения Эйлера

- •2.3.4. Дифференциальные уравнения движения Навье–Стокса

- •2.3.5. Уравнение Бернулли

- •2.3.6. Гидродинамическое подобие

- •2.3.7. Гидравлические сопротивления в трубопроводах и каналах

- •2.3.8. Движение тел в жидкостях

- •2.3.9. Движение жидкостей через неподвижные пористые слои

- •2.3.10. Гидродинамика псевдоожиженных слоев

- •2.3.11. Гидродинамика двухфазных потоков

- •2.4. Перемещение жидкостей (насосы)

- •2.4.1. Классификация и области применения насосов

- •2.4.2. Параметры насосов

- •2.4.3. Насосная установка

- •2.4.4. Основное уравнение лопастных машин (уравнение Эйлера)

- •2.4.5. Характеристики центробежных насосов

- •2.5. Сжатие и перемещение газов (компрессоры)

- •2.5.1. Классификация компрессоров

- •2.5.2. Поршневые компрессоры

- •2.5.3. Теоретический рабочий процесс в поршневом компрессоре

- •2.5.4. Производительность действительного поршневого компрессора. Коэффициенты производительности

- •2.5.5. Принцип действия, классификация и устройство турбокомпрессоров

- •2.6. Процессы разделения неоднородных смесей

- •2.6.1. Классификация неоднородных систем и способов

- •2.6.2. Материальные балансы процессов разделения

- •2.6.3. Осаждение

- •2.7. Фильтрование

- •2.8. Перемешивание в жидкой фазе

- •Лекция 3. Тепловые процессы

- •3.1. Способы передачи теплоты

- •3.2. Тепловые балансы

- •3.3. Температурное поле и температурный градиент

- •3.4. Передача тепла теплопроводностью

- •3.5. Тепловое излучение

- •3.6. Конвективный теплообмен

- •3.6.1. Теплоотдача

- •3.6.2. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена

- •3.6.3. Подобие процессов теплообмена

- •3.6.4. Теплоотдача при свободном и вынужденном движении жидкости

- •3.6.5. Теплоотдача при изменении агрегатного состояния

- •3.7. Сложный теплообмен

- •3.8. Процессы нагревания, охлаждения и конденсации

- •3.9. Теплообменные аппараты

- •3.9.1. Классификация и типы теплообменных аппаратов

- •3.9.2. Расчет теплообменных аппаратов

- •3.9.3. Рекомендации по выбору и проектированию поверхностных теплообменников

- •3.10. Выпаривание

- •Лекция 4. Основы массопередачи

- •4.1. Общие сведения о массообменных процессах

- •4.1.1. Основное уравнение массопередачи

- •4.1.2. Материальный баланс массообменных процессов

- •4.1.3. Движущая сила массообменных процессов

- •4.1.4. Модифицированные уравнения массопередачи

- •4.1.5. Основные законы массопередачи

- •4.1.6. Подобие процессов переноса массы

- •4.1.7. Связь коэффициентов массопередачи и массоотдачи

- •4.1.8. Массопередача с твердой фазой

- •4.2. Абсорбция

- •4.2.1. Равновесие при абсорбции

- •4.2.2. Материальный, тепловой балансы и кинетические закономерности абсорбции

- •4.2.3. Cхемы абсорбционных процессов

- •4.2.4. Конструкции колонных абсорбционных аппаратов

- •4.3. Адсорбция

- •4.3.1. Равновесие в процессах адсорбции

- •4.3.2. Конструкции адсорбционных аппаратов

- •4.4. Процессы мембранного разделения смесей

- •4.4.1. Сущность процесса мембранного разделения смесей

- •4.4.2. Мембраны

- •4.4.3. Кинетика процессов мембранного разделения смесей

- •4.4.4. Влияние различных факторов на мембранное разделение

- •4.4.5. Мембранные аппараты

- •4.5. Механические процессы

- •4.5.1. Измельчение твердых материалов

- •4.5.2. Физико-механические основы измельчения

- •4.9.3. Размольно-дробильные машины

- •Тарелка; 2- корпус; 3- дробящая головка; 4- пружина; 5- станина; 6- шаровой

- •Подпятник.

- •4.5.4. Классификация и сортировка материалов

- •Корпус; 2- внутренний конус; 3- распределительный диск; 4- вентилятор;

- •Корпус; 2- внутренний конус; 3- патрубок для ввода исходного сырья; 4,5 – патрубки для отвода крупных частиц; 6- патрубок для вывода воздуха с мелкими частицами; 7- поворотные лопатки

- •IV. Методические указания по выполнению лабораторных работ. Лабораторная работа № 1 Гравитационное осаждение шарообразных частиц.

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 2 Гидравлическое сопротивление прямых гладких труб.

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •Значение фактора формы для прямоугольного сечения

- •Значение фактора формы для треугольного сечения

- •Значение фактора формы для эллиптического сечения

- •Значение фактора формы для кольцевого сечения

- •Лабораторная работа № 3 Передача тепла теплопроводностью через многослойную стенку

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •2.1. Плоская стенка

- •2.2. Цилиндрическая стенка

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •Лабораторная работа №4 Определение термического сопротивления изоляции

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •Данные по материалам изоляции

- •Лабораторная работа № 5 Теплообменник «труба в трубе».

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •V. Тестовые вопросы по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Исходные расчетные данные по вариантам (задача 1).

- •VII. Экзаменационные вопросы.

2.4.5. Характеристики центробежных насосов

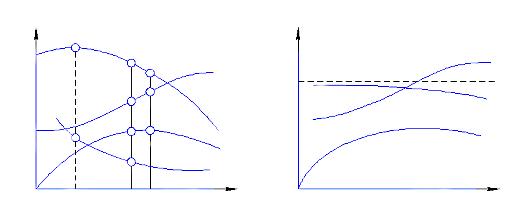

Зависимости между основными параметрами лопастных насосов для различных режимов работы принято представлять графически в виде характеристик.

Характеристикой насоса называют графические зависимости основных его параметров от подачи (для объемных насосов - от создаваемого давления) H=f1(Q), N=f2(Q), н=f3(q) и Нв=f4 (Q) при постоянных числах оборотов вала двигателя насоса и неизменных свойствах жидкости на входе. Характеристики насоса (рис. 2.30) получают только экспериментально.

H,N,ŋ

ŋном

ŋопт

ŋ

N,ŋ,Q

ŋ

0

0

ŋ=const

P

N

Q

QT

HB

NB

HBдоп

HBном

ŋ=const

Nопт

Nном

Нопт

Низм

Нмакс

QHмакс

N

H

Q

HB

а) б)

Рис. 2.30. Характеристики лопастных (а) и объемных (б) насосов

Кривые H=f1(Q), N=f2(Q) и н=f3(q) характеризуют энергетические качества насоса, кривая Нв=f4 (Q) дает представление о его всасывающей способности. Кривую H=f1(Q) называют напорно-расходной характеристикой; она имеет особое значение при эксплуатации насосов.

Рабочая часть характеристики — зона характеристики насоса, в пределах которой рекомендуется его длительная эксплуатация. Рабочая часть характеристики определяется допустимым значением снижения КПД на 2—3% максимального его значения.

Форма характеристики насоса зависит от конфигурации проточной части насоса, соотношения кинематических параметров потока в проточной части, вязкости и т. п.

В общем случае напорная характеристика H=f1(Q) представляет собой кривую, показывающую изменение напора при увеличении подачи. Характеристика н=f3(q) имеет максимум, по которому устанавливается оптимальный режим эксплуатации насоса.

Характеристикой сети называют графическую зависимость напора в сети Нc от расхода Q. Графически установившееся рабочее состояние системы «насос — сеть» определяется точкой пересечения характеристики насоса с характеристикой сети (рис. 2.31), которую называют рабочей точкой.

Для характеристик насоса и сети может быть только одна рабочая точка, определяющая устойчивый рабочий режим системы. По условиям эксплуатации расход сети может изменятьcя. При этом будет изменяться напор в сети и, следовательно, положение рабочей точки. Всякое новое положение рабочей точки может быть получено изменением формы и положения характеристик насоса и сети.

а) б) в)

Рис. 2.31. Характеристики насоса и сети с двумя последовательными (а) и параллельными (б) горизонтальными участками и с двумя параллельными участками, расположенными на различных отметках (в)

Работу насосной установки регулируют с целью изменения параметров работы—подачи и напора; при этом меняются также значения N и . Регулирование может осуществляться воздействием на элементы сети или на насос. В общем случае ординаты характеристики сети представляют собой сумму напоров - статического Hст и динамического, равного гидравлическому сопротивлению сети R (сумма гидравлических сопротивлений на трение по длине и местных сопротивлений).

Трубопроводная сеть может состоять из нескольких участков разной длины, различного диаметра, расположенных на различных отметках, соединенных последовательно или параллельно.

При последовательном соединении участков характеристику сети получают суммированием их сопротивлений при данной подаче. На рис. 2.31, а приведена работа насоса на сеть при статическом напоре Hст и гидравлических сопротивлениях двух последовательно включенных участков трубопроводов R1 и R2:

![]() .

.

При параллельном соединении участков трубопроводов абсциссы характеристики сети получают суммированием расходов жидкости, проходящей через отдельные участки при постоянном напоре.

На рис. 2.31, б показан график работы насоса на сеть, состоящую из двух параллельно соединенных горизонтальных участков трубопроводов с гидравлическими сопротивлениями R1 и R2.

Характеристика сети Q может быть найдена суммированием произвольно выбранных подач Q1 и Q2.

На

рис. 2.31, в рассмотрен случай, где каждый

из параллельно соединенных участков с

гидравлическими сопротивлениями R1

и

R2

имеет свой статический напор

![]() и

и

![]() ,

поскольку участки расположены на разных

отметках. В этом случае характеристика

сети представляет собой ломаную кривую,

которая состоит из характеристики

R2

до пересечения ее с линией статического

напора

,

а затем из кривой, получаемой суммированием

подач.

,

поскольку участки расположены на разных

отметках. В этом случае характеристика

сети представляет собой ломаную кривую,

которая состоит из характеристики

R2

до пересечения ее с линией статического

напора

,

а затем из кривой, получаемой суммированием

подач.