- •Введение. Структура предмета. Основные понятия

- •1.История развития баз данных

- •2. История развития субд

- •4.Основные понятия и определения

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 1. Структура и технологии субд. Модели данных

- •Тема1.1 Архитектура и технико-экономические характеристики субд. Архитектура бд.

- •1. Основные функции субд

- •2. Обобщенная архитектура субд

- •3. Процесс прохождения пользовательского запроса

- •4. Архитектура бд

- •Контрольные вопросы

- •Тема 1.2 Модели данных. Основные понятия и классификация

- •1. Классификация моделей данных

- •3 Пример разработки простой er-модели

- •Контрольные вопросы

- •Тема 1.3 Иерархическая, сетевая и реляционная модели данных

- •1. Иерархическая модель данных

- •2. Сетевая модель данных

- •3. Реляционная модель данных

- •Базовые понятия реляционных баз данных

- •Контрольные вопросы

- •Тема 1.4 Физические модели данных

- •1. Файловые структуры, используемые для хранения информации в базах данных

- •2. Индексные файлы

- •3. Моделирование отношения 1:м с использованием однонаправленных указателей

- •Контрольные вопросы

- •Тема 1.5 Целостность бд. Нормальные формы

- •1. Основные понятия

- •Null-значения

- •Трехзначная логика (3vl)

- •Потенциальные ключи

- •2.Целостность сущностей

- •2 . Основные нормальные формы

- •Аномалии обновления

- •Определение функциональной зависимости

- •3Нф (Третья Нормальная Форма)

- •Алгоритм нормализации (приведение к 3нф)

- •Контрольные вопросы

- •Тема 1.6 Операции и основные понятия реляционной алгебры и реляционного исчисления

- •1. Реляционная алгебра

- •Замкнутость реляционной алгебры

- •Отношения, совместимые по типу

- •2. Теоретико-множественные операторы

- •3. Специальные реляционные операторы

- •Соединение

- •Общая операция соединения

- •Тэта-соединение

- •Экви-соединение

- •Естественное соединение. Определение 10. Пусть даны отношения и , имеющие одинаковые атрибуты (т.Е. Атрибуты с одинаковыми именами и определенные на одинаковых доменах).

- •Контрольные вопросы

- •Тема 1.7 Проектирование реляционной базы данных

- •1. Методология проектирования базы данных

- •2. Этапы проектирования базы данных

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 2. Язык sql и его возможности

- •Тема 2.1 История языка sql. Создание и редактирование схемы бд

- •1. Развитие языка sql

- •Что такое пользователь?

- •Числовые константы

- •2 Создание базы данных и структуры таблицы

- •3. Модификация структуры таблицы и удаление таблицы

- •4. Индексы

- •5. Добавление новых данных

- •Однострочный оператор insert

- •Многострочный оператор insert

- •Утилиты пакетной загрузки

- •6. Удаление существующих данных

- •Оператор delete с вложенным запросом

- •7. Обновление существующих данных

- •Обновление всех строк

- •Контрольные вопросы

- •Тема 2.2 Организация запросов к базе данных.

- •1. Формирование запросов к одной таблице

- •2. Статистические функции

- •3. Группировка и агрегатные функции в запросах

- •4. Объединение таблиц

- •Объединения таблиц по равенству значений в столбцах и другие виды объединений

- •5. Объединение таблицы с собой

- •6. Теоретико-множественные операции с таблицами

- •7. Выполнение сложных запросов с вложенными подзапросами

- •Использование выражений в подзапросах

- •Контрольные вопросы

- •Тема 2.3 Виртуальные таблицы Цель: рассмотреть понятие «виртуальная таблица»; назначение виртуальных таблиц и область их использования

- •1. Команда create view

- •2. Групповые представления

- •3. Представления и объединения

- •4. Представления и подзапросы

- •5. Удаление и модификация представлений

- •Контрольные вопросы

- •1.Определение триггера и его назначение

- •2. Типы триггеров

- •Создание триггеров dml

- •Создание триггеров замещения

- •Создание системных триггеров

- •Другие аспекты использования триггеров

- •3. Хранимые процедуры

- •Хранимые функции

- •Контрольные вопросы

- •Тема 2.5 Защита информации в бд

- •1. Общие понятия привилегий

- •Стандартные привилегии

- •2. Предоставление привилегий с использованием представлений

- •3. Другие типы привилегий

- •Контрольные вопросы

- •Тема 2.6 Транзакции и управлении ими

- •1. Что такое транзакция

- •2 . Операторы commit и rollback

- •3. Журнал транзакций

- •5. Транзакции и работа в многопользовательском режиме

- •Проблема пропавшего обновления

- •Проблема промежуточных данных

- •Проблема несогласованных данных

- •Проблема строк-призраков

- •6. Параллельные транзакции

- •Уровни блокировки

- •Жесткая и нежесткая блокировки

- •Тупиковые ситуации

- •Усовершенствованные методы блокировки

- •Контрольные вопросы

- •Тема 2.7 Распределенные базы данных. Модели серверов

- •1.Распределенная обработка данных

- •2. Модели «клиент—сервер» в технологии баз данных

- •Двухуровневые модели

- •Модель сервера приложений

- •3. Модели серверов баз данных

Контрольные вопросы

Что представляет собой журнал информации?

Перечислите функции СУБД

Что понимается под транзакцией?

Объясните назначение каждого уровня архитектуры

Объясните шаги обработки запроса пользователя к СУБД

Тема 1.2 Модели данных. Основные понятия и классификация

Цель: рассмотреть понятие модели данных, разновидности моделей данных; основные понятия ER-диаграммы

1. Классификация моделей данных

Конкретная база данных содержит сведения о конкретных объектах реального мира в какой-либо предметной области или разделе предметной области. Например, коммерческая база данных по продуктовым товарам, база данных по учебному процессу, производственная база данных, управленческая база данных (для принятия управленческих решений) и так далее. Хранимые в БД данные о предметной области должны иметь определённую логическую структуру, то есть представлены некоторой моделью, поддерживаемой конкретной СУБД. Эту модель можно разбить на три подсистемы, представляющие собой:

Модель предметной области создаётся на основе анализа информационных потребностей пользователей разработчиком (администратором) БД. Формализация предметной области может осуществляться по двум видам моделей: концептуальной и даталогической. Концептуальная модель ориентируется на пользователя, а даталогическая – на реализацию в вычислительной среде. Эти модели описываются на соответствующих языках описания.

Модель базы данных является средством интерпретации содержимого БД и реализации требуемых операций по обработке и управлению данными. Модель БД описывается схемой БД, которая определяет её структуру, ограничения целостности и управления доступом

Понятие «данные» в концепции баз данных — это набор конкретных значений, параметров, характеризующих объект, условие, ситуацию или любые другие факторы. Примеры данных: Петров Николай Степанович, $30 и т. д. Данные не обладают определенной структурой, данные становятся информацией тогда, когда пользователь задает им определенную структуру, то есть осознает их смысловое содержание. Поэтому центральным понятием в области баз данных является понятие модели. Не существует однозначного определения этого термина, у разных авторов эта абстракция определяется с некоторыми различиями, но, тем не менее можно выделить нечто общее в этих определениях.

Модель данных — это некоторая абстракция, которая, будучи применима к конкретным данным, позволяет пользователям и разработчикам трактовать их уже как информацию, то есть сведения, содержащие не только данные, но и взаимосвязь между ними.

На рисунок 2.1 представлена классификация моделей данных.

Рисунок 2.1 – Классификация моделей данных

В соответствии с рассмотренной ранее трехуровневой архитектурой мы сталкиваемся с понятием модели данных по отношению к каждому уровню. И действительно, физическая модель данных оперирует категориями, касающимися организации внешней памяти и структур хранения, используемых в данной операционной среде. Физические модели данных, основанные на страничной организации, являются наиболее перспективными.

Наибольший интерес вызывают модели данных, используемые на концептуальном уровне. По отношению к ним внешние модели называются подсхемами и используют те же абстрактные категории, что и концептуальные модели данных.

Инфологические, или семантическиемодели отражают в естественной и удобной для разработчиков и других пользователей форме информационно-логический уровень абстрагирования, связанный с фиксацией и описанием объектов предметной области, их свойств и их взаимосвязей.

Инфологические модели данных используются на ранних стадиях проектирования для описания структур данных в процессе разработки приложения, а даталогические модели уже поддерживаются конкретной СУБД.

Документальные модели данных соответствуют представлению о слабоструктурированной информации, ориентированной в основном на свободные форматы документов, текстов на естественном языке.

Модели, основанные на языках разметки документов, связаны прежде всего со стандартным общим языком разметки — SGML (Standard Generalized Markup Language), который был утвержден ISO в качестве стандарта еще в 80-х годах. Этот язык предназначен для создания других языков разметки, он определяет допустимый набор тегов (ссылок), их атрибуты и внутреннюю структуру документа.

Гораздо более простой и удобный, чем SGML, язык HTML позволяет определять оформление элементов документа и имеет некий ограниченный набор инструкций — тегов, при помощи которых осуществляется процесс разметки. Инструкции HTML в первую очередь предназначены для управления процессом вывода содержимого документа на экране программы-клиента и определяют этим самым способ представления документа, но не его структуру. В качестве элемента гипертекстовой базы данных, описываемой HTML, используется текстовый файл, который может легко передаваться по сети с использованием протокола HTTP. Эта особенность, а также то, что HTML является открытым стандартом и огромное количество пользователей имеет возможность применять возможности этого языка для оформления своих документов, безусловно, повлияли на рост популярности HTML и сделали его сегодня главным механизмом представления информации в Интернете.

Однако HTML сегодня уже не удовлетворяет в полной мере требованиям, предъявляемым современными разработчиками к языкам подобного рода. И ему на смену был предложен новый язык гипертекстовой разметки, мощный, гибкий и, одновременно с этим, удобный язык XML. В чем же заключаются его достоинства?

XML (Extensible Markup Language) — это язык разметки, описывающий целый класс объектов данных, называемых XML-документами. Он используется в качестве средства для описания грамматики других языков и контроля за правильностью составления документов. То есть сам по себе XML не содержит никаких тегов, предназначенных для разметки, он просто определяет порядок их создания.

Тезаурусные модели основаны на принципе организации словарей, содержат определенные языковые конструкции и принципы их взаимодействия в заданной грамматике. Эти модели эффективно используются в системах-переводчиках, особенно многоязыковых переводчиках. Принцип хранения информации в этих системах и подчиняется тезаурусным моделям.

Дескрипторные модели — самые простые из документальных моделей, они широко использовались на ранних стадиях использования документальных баз данных. В этих моделях каждому документу соответствовал дескриптор — описатель. Этот дескриптор имел жесткую структуру и описывал документ в соответствии с теми характеристиками, которые требуются для работы с документами в разрабатываемой документальной БД. Например, для БД, содержащей описание патентов, дескриптор содержал название области, к которой относился патент, номер патента, дату выдачи патента и еще ряд ключевых параметров, которые заполнялись для каждого патента. Обработка информации в таких базах данных велась исключительно по дескрипторам, то есть по тем параметрам, которые характеризовали патент, а не по самому тексту патента.

Инфологическая модель

Инфологическая модель, как уже говорилось ранее, отображает реальный мир в некоторые понятные человеку концепции, полностью независимые от параметров среды хранения данных. Существует множество подходов к построению таких моделей: графовые модели, семантические сети, модель "сущность-связь" и т.д. Наиболее популярной из них оказалась модель "сущность-связь", которая и будет сейчас рассмотрен.

Инфологическая модель данных "Сущность-связь"

Основные понятия

Цель инфологического моделирования - обеспечение наиболее естественных для человека способов сбора и представления той информации, которую предполагается хранить в создаваемой базе данных. Поэтому инфологическую модель данных пытаются строить по аналогии с естественным языком (последний не может быть использован в чистом виде из-за сложности компьютерной обработки текстов и неоднозначности любого естественного языка). Основными конструктивными элементами инфологических моделей являются сущности, связи между ними и их свойства (атрибуты).

При построении инфологических моделей можно использовать язык ER-диаграмм (от англ. Entity-Relationship, т.е. сущность-связь). В них сущности изображаются помеченными прямоугольниками, ассоциации - помеченными ромбами или шестиугольниками, атрибуты - помеченными овалами, а связи между ними - ненаправленными ребрами, над которыми может проставляться степень связи (1 и Первый вариант модели сущность-связь был предложен в 1976 г. Питером Пин-Шэн Ченом [37]. В дальнейшем многими авторами были разработаны свои варианты подобных моделей (нотация Мартина, нотация IDEF1X, нотация Баркера и др.). Кроме того, различные программные средства, реализующие одну и ту же нотацию, могут отличаться своими возможностями. По сути, все варианты диаграмм сущность-связь исходят из одной идеи - рисунок всегда нагляднее текстового описания. Все такие диаграммы используют графическое изображение сущностей предметной области, их свойств (атрибутов), и взаимосвязей между сущностями.

Определение 1. Сущность - это класс однотипных объектов, информация о которых должна быть учтена в модели.

Каждая сущность должна иметь наименование, выраженное существительным в единственном числе.

Примерами сущностей могут быть такие классы объектов как "Поставщик", "Сотрудник", "Накладная".

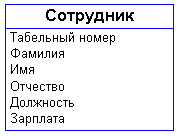

Каждая сущность в модели изображается в виде прямоугольника с наименованием:

Сущности бывают стержневые и ассоциативные. Стержень – это независимая сущность. Обозначается прямоугольником на диаграмме. Ассоциация – сущность, что обеспечивает вид связи многие-ко-многим. Обозначается ромбом или шестиугольником.

Определение 2. Экземпляр сущности - это конкретный представитель данной сущности.

Например, представителем сущности "Сотрудник" может быть "Сотрудник Иванов".

Экземпляры сущностей должны быть различимы, т.е. сущности должны иметь некоторые свойства, уникальные для каждого экземпляра этой сущности.

Определение 3. Атрибут сущности - это именованная характеристика, являющаяся некоторым свойством сущности.

Наименование атрибута должно быть выражено существительным в единственном числе (возможно, с характеризующими прилагательными).

Примерами атрибутов сущности "Сотрудник" могут быть такие атрибуты как "Табельный номер", "Фамилия", "Имя", "Отчество", "Должность", "Зарплата" и т.п.

Атрибуты изображаются в пределах прямоугольника, определяющего сущность:

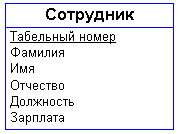

Определение 4. Ключ сущности - это неизбыточный набор атрибутов, значения которых в совокупности являются уникальными для каждого экземпляра сущности. Неизбыточность заключается в том, что удаление любого атрибута из ключа нарушается его уникальность.

Сущность может иметь несколько различных ключей.

Ключевые атрибуты изображаются на диаграмме подчеркиванием:

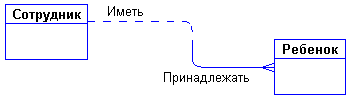

Определение 5. Связь - это некоторая ассоциация между двумя сущностями. Одна сущность может быть связана с другой сущностью или сама с собою.

Связи позволяют по одной сущности находить другие сущности, связанные с нею.

Например, связи между сущностями могут выражаться следующими фразами - "СОТРУДНИК может иметь несколько ДЕТЕЙ", "каждый СОТРУДНИК обязан числиться ровно в одном ОТДЕЛЕ".

Графически связь изображается линией, соединяющей две сущности:

Каждая связь имеет два конца и одно или два наименования. Наименование обычно выражается в неопределенной глагольной форме: "иметь", "принадлежать" и т.п. Каждое из наименований относится к своему концу связи. Иногда наименования не пишутся ввиду их очевидности.

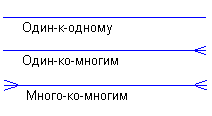

Каждая связь может иметь один из следующих типов связи:

Связь типа один-к-одному означает, что один экземпляр первой сущности (левой) связан с одним экземпляром второй сущности (правой). Связь один-к-одному чаще всего свидетельствует о том, что на самом деле мы имеем всего одну сущность, неправильно разделенную на две.

Связь типа один-ко-многим означает, что один экземпляр первой сущности (левой) связан с несколькими экземплярами второй сущности (правой). Это наиболее часто используемый тип связи. Левая сущность (со стороны "один") называется родительской, правая (со стороны "много") - дочерней.

Связь типа много-ко-многим означает, что каждый экземпляр первой сущности может быть связан с несколькими экземплярами второй сущности, и каждый экземпляр второй сущности может быть связан с несколькими экземплярами первой сущности. Тип связи много-ко-многим является временным типом связи, допустимым на ранних этапах разработки модели. В дальнейшем этот тип связи должен быть заменен двумя связями типа один-ко-многим путем создания промежуточной сущности.

Каждая связь может иметь одну из двух модальностей связи:

Модальность "может" означает, что экземпляр одной сущности может быть связан с одним или несколькими экземплярами другой сущности, а может быть и не связан ни с одним экземпляром.

Модальность "должен" означает, что экземпляр одной сущности обязан быть связан не менее чем с одним экземпляром другой сущности.

Связь может иметь разную модальность с разных концов.

Описанный графический синтаксис позволяет однозначно читать диаграммы, пользуясь следующей схемой построения фраз:

<Каждый экземпляр СУЩНОСТИ 1> <МОДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ> <НАИМЕНОВАНИЕ СВЯЗИ> <ТИП СВЯЗИ> <экземпляр СУЩНОСТИ 2>.

Каждая связь может быть прочитана как слева направо, так и справа налево.