- •Методы оценки функций двигательной системы, используемые в медико-социальной экспертизе. Значение этих функций при оценке профпригодности. Привести примеры.

- •Динамика силовых характеристик двигательной системы в течение рабочего дня, суток. Утомление. Графическое изображение этих процессов. Диапазон нормативных значений показателей.

- •Расчет показателя силы рук (пср), мышечной работоспособности. Единицы измерения. Привести пример расчета.

- •Оценка моторной зрелости у детей. Наиболее значимые для формирования двигательных умений физические качества. Описать используемые методические приемы.

- •Динамометрия. Какие функции двигательной системы позволяет исследовать этот метод. Условия проведения исследования. Зависимость измеряемых показателей от пола, возраста, времени суток.

- •Методы исследования координации движений рук. Расчет показателей, характеризующих состояние функции. Оценка координации рук с помощью тестов Озерецкого у детей

- •Каким образом проводится оценка моторной зрелости у детей. Наиболее значимые для формирования двигательных умений физические качества. Описать используемые методические приемы.

- •Методы исследования силовых характеристик двигательной системы при определении профпригодности и ее ограничений

- •Оценка способности дифференцирования малых мышечных усилий. Расчет показателей. Диапазон нормативных значений (уровни развития).

- •Оценка моторной зрелости у детей. Наиболее значимые для формирования двигательных умений физические качества. Описать используемые методические приемы.

- •Роль мозжечка в обеспечении синергии сокращений мышц при сложных движениях. Связь мозжечка с высшими отделами цнс. Методы исследования координаторных расстройств.

- •Факторы, влияющие на мт, определяющие риск ожирения. Методы оценки дмт.

- •Механизм влияния мозжечка на двигательные функции человека. Мозжечковые расстройства. Методы исследования мозжечкового контроля двигательных функций.

- •Основные функции мозжечка. Мозжечковые расстройства, механизм и происхождение. Методы исследования функций равновесия, исследование мозжечкового контроля двигательных функций.

- •Понятие о норме массы тела (мт) и ее регуляции. Методы оценки.

- •25. Перечислить критерии прекращения физических нагрузок при проведении нагрузочных проб. Показания к прекращению пробы подразделяются на клинические и электрокардиографические:

- •31.Какие функциональные пробы и показатели применяются для оценки функциональной полноценности гемодинамики? Какие значения исследуемых показателей считают хорошими, средними, низкими?

- •32.Двойное произведение.Формула расчета.Расчет должной чсс при нагрузке.Расчитать свою должную чсс при максимальной нагрузке.Каким образом при помощи чсс контролируется величина физ.Нагрузки.

- •33.Оценка уровня физ.Разв.,его гармоничности развития при оценке профпригодности.

- •34. Охарактеризовать тест pwCno. Динамика ад, дп. Провести расчет pwCno у человека

- •Методы исследования силы, подвижности, уравновешенности основных нервных процессов. Расчет показателей их характеризующих. Использование при профподборе.

- •Методы исследования подвижности возбудительного нервного процесса. Учет этого паказателя при проведении профподбора.

- •Метод исследования силы нервных процессов. Расчет показателя его характеризующего, единицы измерения. При профессиональном отборе на какие профессии важна эта характеристика.

- •Исследование уровня развития высших психических функций при оценке профпригодности и профподборе.

- •Методы исследования памяти. Критериальные значения, отражающие состояние данной функции. Что такое коэффициент воспроизведения.

- •Функциональные показатели и функциональные пробы, при определении объема бытовых, тренировочных, профессиональных нагрузок для инвалидов и больных.

- •Какие уровни физической работоспособности выделяют у больных, и какие объемы тренировочных, бытовых и профессиональных нагрузок им соответствуют.

- •Функциональные пробы и показатели, используемые при определении резервных возможностей кардиореспираторной системы. Оценочные нормы.

- •52 Влияние инвалидизирующего заболевания, последствия травмы или дефекта на особенности изменения социальной ситуации развития человека.

- •53 Схема психологического обследования больного при оценке имеющихся ограничений жизнедеятельности у него

- •Понятие «операциональный уровень психических нарушений», основные проявления психических нарушений операционального уровня на видах жизнедеятельности человека.

- •Понятие «личностный уровень психических нарушений», основные проявления психических нарушений личностного уровня на видах жизнедеятельности.

- •Степени выраженности ограничения жизнедеятельности у больных, их характеристика.

- •Психологические критерии ограничения сфер жизнедеятельности, их взаимосвязь со степенями выраженности дефекта.

- •Место и роль специалиста по социальной работе в учреждениях медико-социальной экспертизы.

- •Структура социально-психологического заключения по данным психодиагностического обследования.

- •Понятие «реабилитационный потенциал», степени реабилитационного потенциала. Психологические факторы, определяющие реабилитационный потенциал.

- •Понятие «реабилитационный потенциал», степени реабилитационного потенциала. Социальные факторы, определяющие реабилитационный потенциал.

- •Понятие арт-терапии. Социальные группы, в работе с которыми возможно применение арт-терапии.

- •Границы метода арт-терапевтической диагностики.

- •70.Возможности групповой арт-терапии. Классификация групп в арт-терапии

- •Понятие изотерапии, этапы и методики.

- •Песочная терапия (цели, условия организации и методика проведения).

- •73. Общие представления и методики сказкотерапии и приемы работы со сказками.

- •74. Использование музыкальной и танцевальной терапии

- •76. Основное содержание фототерапии.

Методы исследования координации движений рук. Расчет показателей, характеризующих состояние функции. Оценка координации рук с помощью тестов Озерецкого у детей

Слово «координация» означает «согласование». Когда говорят о координации движений, имеют в виду согласованность в работе мышц разных групп, направленную на достижение определенного двигательного эффекта, конкретной цели. Прежде всего, это точность, соразмерность, способность правильно дозировать силу, направленность, скорость, расстояние движений.

Координация движений имеет важное значение для многих видов трудовой деятельности. Однако надо иметь в виду, что координация движений — это очень сложное образование, которое опосредуется многими качествами, такими, например, как двигательная память, гибкость или высокая подвижность суставов и др. Кроме того, координация имеет как общие, так и специфические для разных движений особенности. Поэтому, выявляя в ходе приведенных далее заданий на координацию движений руки свои особенности, помните, что нельзя по показателям одной способности судить об эффекте в целом.

Эффективность деятельности определяется многими факторами, и не только двигательными, но и знаниями,- умениями, навыками и др.

Методы исследования движений человека. Многообразие методических приемов, используемых при изучении координации движений человека, можно разделить на две группы. Одна группа методов ориентирована на получение сведений о процессах, лежащих в основе координации движений, путем регистрации внешних двигательных проявлений. Другие методы связаны с непосредственной регистрацией управляющих сигналов, поступающих к мышцам в процессе двигательной активности (электромиография), с регистрацией афферентных сигналов (микронейронография), изменений ЭЭГ, предшествующих началу движения.

Для регистрации механических параметров движения — траекторий, скорости, ускорения, развиваемой силы (механограмм) используют технику превращения неэлектрических величин в электрические с помощью различных датчиков. Так, с помощью тензо-датчиков можно непосредственно измерять и регистрировать силу, прилагаемую к тому или иному инструменту, или реакции опоры при ходьбе, с помощью резистивных датчиков на основе потенциометров — регистрировать изменения суставных углов при движении. Дифференцирование сигналов с помощью электронных дифференциаторов или ЭВМ позволяет одновременно с записью перемещения получать запись скорости и ускорения.

При анализе механических параметров движения может быть использован принцип циклографии — регистрации последовательных моментов движения путем фотосъемки движущегося человека через равные промежутки времени на неподвижную пластинку. Если на суставах или точках, соответствующих положению центров тяжести звеньев тела, укреплены светящиеся лампочки, то по такой записи — циклограмме, можно восстановить траекторию движения. В настоящее время чаще используются специализированные компьютерные системы регистрации движения с непосредственным вводом в ЭВМ изображений с двух телекамер, образующих стереопару. Решая обратную задачу механики по записям кинематических параметров (если известно распределение масс), можно рассчитать возникающие при движении силы, моменты в суставах, работу и мощность.

Какие характеристики двигательной системы можно исследовать с помощью теппинг-теста. Как проводится исследование с помощью данного метода. Что является показателем уровня развития данной функции. Динамика показателей от начала к концу исследования. Построение графика.

Теппинг-тест (определение свойств нервной системы по психомоторным показателям) представляет собой задание максимально быстро выполнять движения, моделирующие работу на телеграфном ключе. Определение основных свойств нервной системы имеет большое значение в теоретических и прикладных исследованиях. Многие из лабораторных методов диагностики основных свойств нервной системы требуют специальных условий проведения и аппаратуры. Они трудоемки. Этих недостатков лишены экспресс-методики, в частности, теппинг-тест.

Опытным путем установлены четыре наиболее информативных варианта Т-Т I: 1. Оценка максимальной частоты движений в течение 5 с. Нейрофизиологическое со держание теста заключается в оценке свойства лабильности нервной системы - способности нервных клеток быстро переходить от состояния торможения к возбуждению и наоборот. Этот показатель используется как один из показателей быстроты наряду со временем простой сенсомоторной реакции.

2. Оценка удобного (приятного) и максимального темпа в течение 10 с. Этот вариант теста позволяет оценить выраженность психомоторных установок на максимизацию либо на минимизацию усилий. В плане психомоторной регуляции тест позволяет оценить способность испытуемого выбрать для себя такой темп движений (всегда будет равномерным), при котором он сможет показать наилучший результат. 3. Оценка точности дозирования темпа (70% от максимума) в течение 10 с. Позволяет оценить не только точность дозирования темпа, но и уровень темпового возбуждения. 4. Оценка максимального темпа в течение 30 с. Этот вариант направлен на оценку силы процесса возбуждения нервной системы. Все варианты теста, кроме варианта 3, отнесены ко второму уровню регуляции. Вариант 3 связан с операциями оценки, измерения своего темпа и соотносится с седьмым уровнем регуляции.

Вариант Теппинг-теста (Т-Т II) заключается в выполнении движений последовательно по трем точкам, расположенным в вершинах равностороннего треугольника. В Т-Т II добавляется переменная координации движений в пространстве. В этой модификации теппинг-теста регистрируется как общее число движений, так и точность. Соотношение числа попаданий и промахов, свидетельствует не только о точности пространственной координации, но и о выраженности установок на точность и на скорость. Сложность выполнения теста отнесена к пятому уровню регуляции.

Оборудование. Стандартные бланки, представляющие собой листы бумаги (203x283), разделенные на шесть расположенных по три в ряд равных прямоугольника, секундомер, карандаш. Инструкция: "По сигналу экспериментатора Вы должны начать проставлять точки в каждом квадрате бланка. В течение 5 секунд необходимо поставить как можно больше точек. Переход с одного квадрата на другой осуществляется по команде экспериментатора, не прерывая работу и только по направлению часовой стрелки. Все время работайте в максимальном для себя темпе. Возьмите в правую (или левую руку) карандаш и поставьте его перед первым квадратом стандартного бланка". Экспериментатор подает сигнал: "Начали", а затем через каждые 5 секунд дает команду: "Перейти на другой квадрат". По истечении 5 секунд работы в 6-м квадрате экспериментатор подает команду: "Стоп". Обработка результатов включает следующие процедуры:

подсчитать количество точек в каждом квадрате;

построить график работоспособности, для чего отложить на оси абсцисс 5-секундные промежутки времени, а на оси ординат - количество точек в каждом квадрате.

Анализ результатов. Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая. Методика основана на определении динамики максимального темпа движения рук. Опыт проводится последовательно сначала правой, а затем левой рукой. Полученные в результате варианты динамики максимального темпа могут быть условно разделены на пять типов: — выпуклый тип: темп нарастает до максимального в первые 10-15 секунд работы; в последующем, к 25-30 сек, он может снизиться ниже исходного уровня (т.е. наблюдавшегося в первые 5 секунд работы). Этот тип кривой свидетельствует о наличии у испытуемого сильной нервной системы;

ровный тип: максимальный темп удерживается примерно на одном уровне в течение всего времени работы. Этот тип кривой характеризует нервную систему испытуемого как нервную систему средней силы;

нисходящий тип: максимальный темп снижается уже со второго 5-секундного отрезка и остается на сниженном уровне в течение всей работы. Этот тип кривой свидетельствует о слабости нервной системы испытуемого;

промежуточный тип: темп работы снижается после первых 10-15 секунд. Этот тип расценивается как промежуточный между средней и слабой силой нервной системы — средне-слабая нервная система;

вогнутый тип: первоначальное снижение максимального темпа сменяется затем кратковременным возрастанием темпа до исходного уровня. Вследствие способности к кратковременной мобилизации такие испытуемые также относятся к группе лиц со средне-слабой нервной системой.

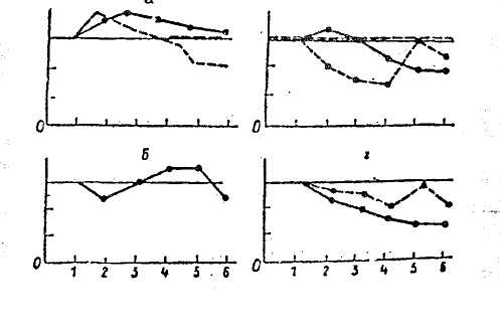

Тест используется обычно в комплексе с другими, измеряющими разноуровневые характеристики личности. Особенно полезен при профориентации и для психологического консультирования по совершенствованию индивидуального стиля деятельности. Тестирование проводится индивидуально, занимает не более 2 минут. Рис. 1.1. Типы динамики максимального темпа движений.

|

Графики: а — выпуклого типа; б —ровного типа; в — промежуточного и вогнутого типов; г — нисходящего типа. Горизонтальная линия—линия, отмечающая уровень начального темпа работы в первые 5 секунд.