Расписать поподробнее

Со стороны больших масштабов (т.е. малых волновых чисел) к инерционному интервалу примыкает громадная область неизотропных турбулентных возмущений, горизонтальные размеры которых в атмосфере могут меняться от нескольких десятков метров до сотен километров. Нарушение изотропии влечет за собой целый ряд следствий, допускающих экспериментальную проверку.

Крупномасштабные компоненты вносят основной вклад в турбулентные потоки тепла и количества движения, поэтому изучение их структуры необходимо для ряда практических задач. Вследствие этого большое развитие в технике получили экспериментальные исследования крупномасштабной структуры турбулентности в каналах, трубах, пограничных слоях и свободных турбулентных течениях, а также построенные на базе этих исследований так называемые полуэмпирические теории турбулентности.

Дело в том, что крупномасштабные характеристики существенно зависят от геометрии границ потока и характера внешних воздействий и поэтому оказывается весьма различными для различных типов течений.

При

этом спектры турбулентности перестают

удовлетворять универсальным «законам

5/3», а структурные функции – «законам

2/3»; одномерный спектр продольной

компоненты начинает отклоняться от

спектра вертикальной или боковой

компоненты, умноженного на 3/4; пульсации

вертикальной скорости начинают

коррелировать с пульсациями горизонтальной

скорости и температуры, что приводит к

появлению турбулентных потоков тепла

и количества движения и т.д. Каждое из

этих следствий может быть принято за

характерный признак анизотропии

возмущений; поэтому граница инерционного

интервала со стороны больших масштабов

может быть определена многими различными

способами, часто приводящим к очень

различным результатам. С точки зрения

теории наиболее естественным кажется

принять за границу инерционного интервала

масштаб

,

отвечающий волновому числу

,

отвечающий волновому числу

,

начиная с которого спектральный тензор

поля скорости становится существенно

анизотропным, а функция

,

начиная с которого спектральный тензор

поля скорости становится существенно

анизотропным, а функция

существенно отклоняется от

существенно отклоняется от

.

.

Физически

отклонения от изотропии могут вызываться

целым рядом различных причин – например,

влиянием подстилающей поверхности,

обрезающим вертикальные масштабы,

превышающие расстояние

до земли; или наличием вертикального

градиента скорости ветра, характеризуемого

масштабом

;

или действием архимедовых сил (существенно

проявляющихся начиная с уже полученного

ранее масштаба Обухова); или влиянием

неравновесной температурной стратификации

(локально характеризуемой «частотой

Вайсала»(частота

брендта-вяйсаля?)

;

или действием архимедовых сил (существенно

проявляющихся начиная с уже полученного

ранее масштаба Обухова); или влиянием

неравновесной температурной стратификации

(локально характеризуемой «частотой

Вайсала»(частота

брендта-вяйсаля?)

,

(где

,

(где

-

адиабатический градиент температуры).

-

адиабатический градиент температуры).

За

границей инерционного интервала спектр

турбулентности начинает возрастать с

убыванием волнового числа медленнее,

чем

;

в дальнейшем же он обычно даже начинает

убывать (пройдя через максимальное

значение при некотором значении

;

в дальнейшем же он обычно даже начинает

убывать (пройдя через максимальное

значение при некотором значении

).

Масштаб, отвечающий значению

,

также является важной характеристикой

турбулентности: он определяет характерные

размеры возмущений, содержащих основную

часть турбулентной энергии.

).

Масштаб, отвечающий значению

,

также является важной характеристикой

турбулентности: он определяет характерные

размеры возмущений, содержащих основную

часть турбулентной энергии.

(схематическое изображение спектра)

УСТАНОВКА

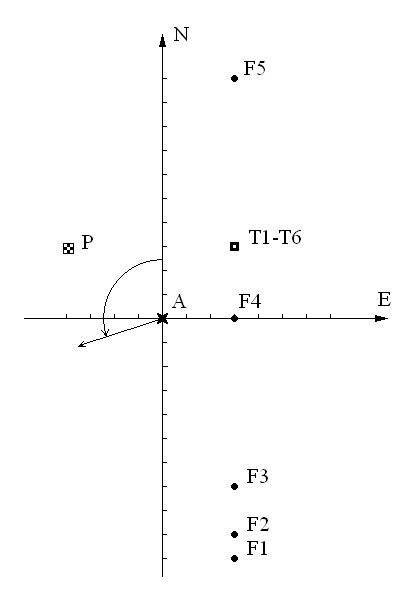

Измерения производились в августе 2012 года на полигоне ИфА РАН недалеко от города Цимлянск. Полигон характеризуется очень ровным рельефом и отсутствием крупных препятствий, способных сильно возмущать воздушный поток. Высота травы, как правило, не превышает 10-15 см. Система регистрации состоит из пяти флюгарок (F1, F2, F3, F4, F5), каждая их которых закреплена на вершине двухметровой штанги. Флюгарки выстроены в линию вдоль направления север-юг. Такая ориентировка продиктована преобладающими в это время года в данном регионе восточными ветрами. В дни ясной погоды ветер может долгое время дуть практически в одном направлении, что сильно упрощает проведение эксперимента. Расстояния между первой и каждой из последующих флюгарок равны 1, 3, 10 и 20 метров соответственно. Нелинейная расстановка позволяет реализовать большее количество комбинаций расстояний при построении пространственной корреляционной функции.

Между флюгарками F4 и F5 была установлена мачта, оснащенная шестью малоинерционными термометрами сопротивления переменного тока (T1, T2, T3, T4, T5, T6), размещенными на высотах 0.3, 0.6, 1.2, 2.5, 8.0 метров. В трех метрах западнее флюгарки F4 располагалась еще одна мачта. На мачте, на высоте 5 метров был установлен трехкомпонентный акустический анемометр (A) . В пяти метрах от мачты располагался пиранометр (P) на полутораметровом штативе. Все используемые приборы и датчики имели аналоговые выходы и были подключены к одному 32-канальному АЦП для синхронной записи данных.

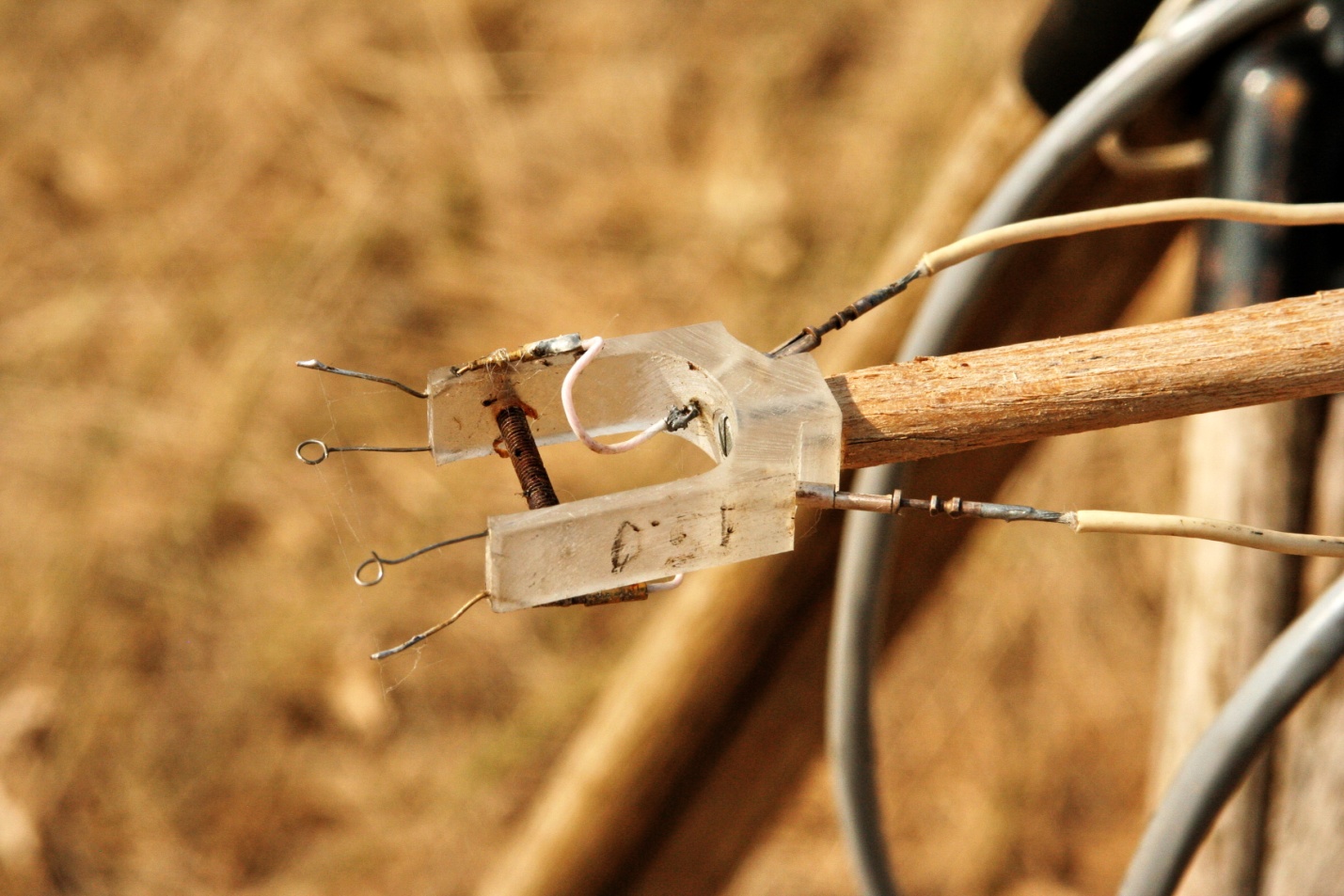

Более подробно следует рассмотреть устройство флюгарок. Принцип работы флюгарки основан на использовании механизма индукционной связи – сельсина. Сельсин состоит из статора с трехвазной обмоткой и ротора с однофазной обмоткой. При повороте ротора, его обмотка «подстраивается» под ту обмотку статора, к которой она ближе повернута в данный момент. С ротором сельсина соединяется ось флюгарки, а статор закрепляется на опорной штанге.

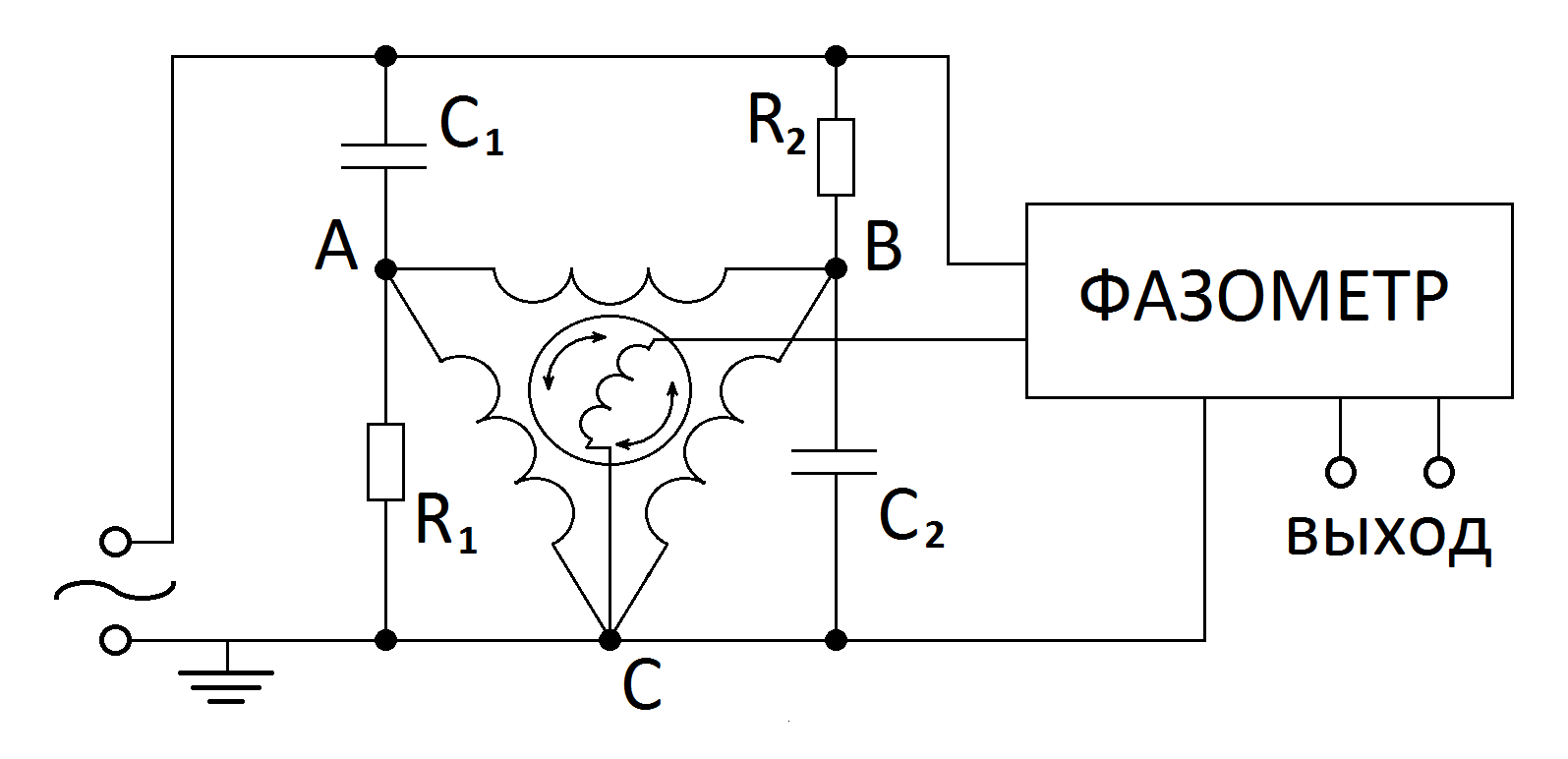

На две фазосдвигающие цепочки с генератора подается синусоидальный сигнал частотой 2,5 кГц. Тот же самый сигнал подается и напрямую к одному из выходов фазометра. Сопротивления R1, R2 и емкости C1, C2 подобраны таким образом, чтобы в точках А, В и С фазы напряжения относительно «земли» отличались на 120 градусов, напряжение с этих точек поступает на контакты статора сельсина. При повороте флюгарки линейно изменяется фаза ЭДС, наводимой в катушке ротора. Таким образом положение флюгарки можно отследить по разности фаз между исходным сигналом и сигналом, прошедшим через сельсин. Для этого оба сигнала подаются на фазометр.

Фазометр основан на использовании триггера с двумя устойчивыми состояниями. Вначале каждый входящий синусоидальный сигнал преобразуются в прямоугольный меандр. Каждый переход такого сигнала через нулевое положение генерирует импульс, способный переключить триггер из одного устойчивого состояния в другое. Напряжение на триггере зависит от отношения времен пребывания в каждом состоянии. Чем сильнее один из входящих сигналов отстает от другого по фазе, тем больше времени проходит между переключением триггера, и тем выше становится напряжение на выходе.

Флюгарка может совершать неограниченное число оборотов в любую сторону. Напряжение на выходе фазометра будет при этом иметь пилообразный вид.

Выходной сигнал с фазометра оцифровывается и сохраняется на компьютере.

Калибровка установки производилась путем поворота флюгарки на заданные углы и параллельным измерением напряжения на выходе фазометра. Калибровочный коэффициент оказался равен 36 град/В.

Еще один способ градуировки флюгарок заключается в сравнении их показаний с данными, полученными с акустического анемометра. Анемометр может представлять выходные данные как в виде трех компонент скорости ветра, так и в виде направления и модуля скорости ветра. Так как флюгарки находились на значительном (от 2 до 20 м.) расстоянии от анемометра, приходится предполагать, что среднее значение направления ветра и дисперсия отклонений от среднего значения были одинаковыми для всех точек полигона.

Прировняв показания акустического анемометра (в градусах) и показания флюгарок (в условных единицах), можно найти калибровочные коэффициенты. Для каждой флюгарки коэффициент будет свой. Кроме того, этот коэффициент будет разным для разных экспериментов, если между измерениями производилась подстройка фазометра.

Данная калибровка применялась лишь для некоторых операций по обработке данных (каких именно). Вычисление (корр, распр, спектров ….продолжить) вообще не требует калибровки приборов. Единственным необходимым условием для корректной обработки является линейность датчиков, которое выполняется. (к чему приводит нелинейность?)

Следует отметить, что данная схема является не далеко не единственным способом регистрации направления ветра. Вместо сельсина можно использовать линейное переменное сопротивление. В этом случае направление ветра отслеживается простым измерением сопротивления цепи. (ссылка на Кречмера). Возможно также использование цифрового датчика угла поворота – энкодера.