- •2. Под средством обучения понимается все то техническое и нетехническое, что оказывает помощь в организации и проведении процесса обучения.

- •7. Традиционно в методике выделяется 3 компонента содержания обучения иностраннным языкам:

- •11. Фонетика.

- •13. Чтение.

- •14. Формирование грамматического навыка

- •16. Диалог

- •18. Монолог

- •19. Письмо

- •20. Подготовка преподавателя к уроку иностранного языка

7. Традиционно в методике выделяется 3 компонента содержания обучения иностраннным языкам:

Лингвистический компонент объединяет подлежащий усвоению языковой и речевой материал,включая социокультурный и лингвострановедческий материал.

Психологический компонент включает подлежащие формированию навыки и умения, обеспечивающие учащимся пользование иностранным языком в коммуникативных целях.

Методологический компонент связан с овладением учащимися приёмами учения, познанием нового для них предмета, развитием у них самостоятельного труда.

Современная методика расширяет содержание обучения иностранным языкам, принятое традиционно.

Предметный аспект содержания обучения иностранным языкам выделяет следующие компоненты:

сферы общения: бытовая, социально-культурная, учебная и профессиональная;

т

емы,

составляющие предмет обсуждения/восприятия

и входящие в сферы речевого общения,

при этом возможно включить в учебный

процесс одни и те же темы на каждом

последующем этапе обучения при их

углублении и расширении в результате

подключения проблем, актуальных для

каждого возрастного периода, например,

развитие темы «Семья»;

емы,

составляющие предмет обсуждения/восприятия

и входящие в сферы речевого общения,

при этом возможно включить в учебный

процесс одни и те же темы на каждом

последующем этапе обучения при их

углублении и расширении в результате

подключения проблем, актуальных для

каждого возрастного периода, например,

развитие темы «Семья»;

ситуации общения письменные и устные, которые влияют на выбор тематики и могут быть как однотемными, так и политемными. Ситуации должны соответствовать реальным интересам и возможностям учащихся, а также быть личностно значимыми для них, создавать условия для проявления творческой активности и самостоятельности;

тексты, которые представляют собой связную последовательность устных и письменных высказываний, порождаемых и понимаемых в процессе речевой деятельности, осуществляемой в конкретной сфере общения. Тексты служат практической основой овладения иностранным языком и выполняют ряд функций: коммуникативная, прагматическая, когнитивная/познавательная, эпистемическая. Различают следующие типы текстов: прагматические, эпистолярные, отрывки из художественной литературы, статьи из журналов и газет.

социокультурный компонент составляют страноведческие и лингвострановедческие знания.

языковые знания и навыки – слова, грамматические явления, которые отсутствуют в родном языке учащихся и подлежат формированию в их сознании. Сюда входит языковой материал ( фонетический, лексический, грамматический, орфографический), правила его оформления и навыки оперирования ими.

Процессуальный аспект содержания обучения иностранным языкам включает следующие компоненты:

речевые навыки

речевые умения

компенсационные умения

учебные умения, связанные с интеллектуальными процессами

учебные умения, связанные с организацией учебной деятельности

Все вышеуказанные умения, также как и языковые и страноведческие знания подлежат тщательному отбору применительно к условиям обучения иностранному языку в том или ином типе и виде образовательного учреждения.

Государственный стандарт по иностранному языку призван определить общую часть содержания образования по предмету при наличии различных программ, учебных планов и учебников и составить основу для обучения иностранного языка.

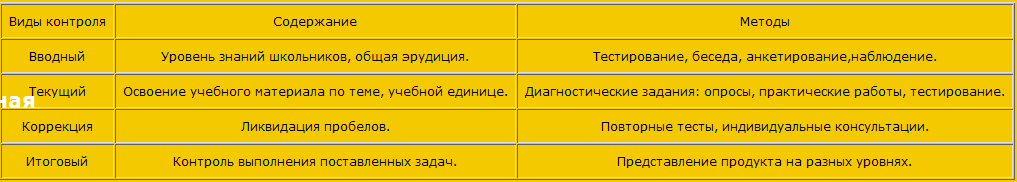

8. Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов оценки качества образования. Учителя ежедневно контролируют учебную деятельность учащихся путем устных опросов в классе и путем оценки письменных работ.

Эта неформальная оценка, которая преследует чисто педагогическую цель в рамках деятельности учебного заведения, относится к естественным нормам, учитывая то, что результаты каждого учащегося должны быть как минимум средними. Другими словами, выставленная преподавателем оценка почти всегда показывает "нормально", что, очевидно, ограничивает ее ценность.

Современный подход к оценке результатов в общем образовании является более критичным. Действительно, сами подходы и выбор критериев оценки стали значительно более тщательными. В то же время более осторожно начали подходить к возможности использования результатов оценки в целях педагогической или селективной диагностики, о чем мы поговорим позже.

Чтобы быть использованными с той или иной целью, результаты оценки должны иметь три качества:

они должны быть "валидными" (четко соответствовать программам преподавания);

жестко объективными и стабильными (т.е. не подверженными изменениям, независимыми от времени или от характера экзаменующего);

"доступными" (т.е. время, научные силы и средства на их разработку и проведение должны быть доступны данному государству).

Различают три типа контроля: внешний контроль учителя за деятельностью учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Особенно важным для развития учащихся является самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.

9. Контроль знаний учащихся тесно связан с оценкой. Более того, это необходимый элемент контроля знаний учащихся. От объективности оценки, положительной мотивации зависит общий настрой учащегося, его желание заниматься в дальнейшем, а значит и качество приобретаемых знаний.

При оценке знаний необходимо учитывать основные качественные характеристики овладения учебным материалом: имеющиеся у учащихся фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях, владение терминологией и специфическими способами обозначения и записи.

Результат оценки зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном ответе или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки, недочеты и мелкие погрешности.

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и умениями и их применением.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с программой не считаются основными. Недочетом также считается погрешность, которая могла бы расцениваться как ошибка, но допущена в одних случаях и не допущена в других аналогичных случаях. К недочетам относятся погрешности, объясняемые рассеянностью или недосмотром, небрежная запись.

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.

Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то это рассматривается как одна ошибка (один недочет).

Зачеркивания и исправления ошибкой считать не следует.

Оценка «5» выставляется, если ученик

- безошибочно излагает материал устно или письменно;

- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в соответствии с программой;

- сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы;

- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах;

- свободно применяет полученные знания на практике.

Оценка «4» выставляется, если ученик

- обнаружил знание программного материала;

- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны;

- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы;

- в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные учителем недостатки.

Оценка «3» выставляется, если ученик

- обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя;

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера;

- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы;

- в устных и письменных ответах допускает ошибки.

Оценка «2» выставляется, если ученик

- имеет отдельные представления о материале;

- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибка

10. В настоящее время основной стратегией обучения является коммуникативность. В связи с этим следует выделить ряд особенностей урока иностранного языка, которые следует учитывать при планировании урока.

1. Практическая направленность урока. На уроке и.я. учитель формирует у учащихся навыки и умения использовать и.я. как средство общения. Знания признаются необходимыми, но как вспомогательный фактор: знания сообщаются с целью более эффективного формирования навыков и умений.

2. Атмосфера общения. Одной из ведущих черт современного урока иностранного языка является атмосфера общения. Создание такой атмосферы – это требование, вытекающее из программных целей и закономерностей обучения. Обучение общению может успешно осуществляться только в условиях, когда учитель и ученики являются речевыми партнерами.

3. Единство целей. Урок иностранного языка должен решать целый комплекс целей одновременно. На уроке проводится работа над разными аспектами языка (фонетикой, грамматикой, лексикой) и над развитием умений в различных видах речевой деятельности (аудированием, чтением, говорением, письменной речью). Однако при планировании урока выделяется одна основная практическая цель. Остальные цели могут быть определены как задачи, за счет решения которых обеспечивается достижение основной практической цели.

Формулировка цели должна быть четкой и конкретной. В качестве цели может выступать тот или иной навык, то или иное умение. В этом случае правильным будут следующие формулировки цели:

«Формирование лексических навыков»

«Развитие техники чтения»

«Развитие монологических умений»

Соотношение целей и задач – это соотношение частного и общего. Реализация цели возможна благодаря решению ряда задач. Таким образом, ставя задачи, учитель намечает определенный путь достижения цели, а также конкретизирует уровень или качество формируемого навыка и умения.