- •Оглавление

- •1. Теоретические основы бжд 15

- •2. Природные аспекты бжд 23

- •3. Бжд в условиях чрезвычайных ситуаций 51

- •4. Безопасность жизнедеятельности в производственных условиях (охрана труда) 63

- •Предисловие

- •Расширенная программа курса «Безопасность жизнедеятельности»

- •1. Теоретические основы бжд

- •1.1. Основные понятия и определения

- •1.2. Концепции абсолютной безопасности и приемлемого риска

- •1.3. Элементы системного анализа в разработке безопасных условий деятельности. “Дерево причин и опасностей”

- •1.4. Принципы, методы, средства обеспечения безопасности

- •1.5. Эргономические аспекты бжд

- •1.6. Психологические аспекты бжд

- •1.7. Анализаторы как средство включения человека в систему “человек – среда”

- •2. Природные аспекты бжд

- •2.1. Учение в.И.Вернадского о биосфере

- •2.2. Современные представления о биосфере

- •2.3. Опасности, связанные с последствиями антропогенной деятельности человека

- •2.3.1. Демографический взрыв

- •2.3.1.1. Демографическая ситуация в России

- •2.3.2. Истощение и загрязнение природных ресурсов

- •2.4. Гигиеническое нормирование вредных факторов в окружающей среде

- •2.5. Гигиеническое нормирование химических веществ в продуктах питания

- •2.6. Мировая эколого-экономическая стратегия

- •2.6.1. Участие России в международном природоохранном сотрудничестве

- •3. Бжд в условиях чрезвычайных ситуаций

- •3.1. Причины и особенности развития чрезвычайных ситуаций

- •3.2. Классификация чрезвычайных ситуаций

- •3.3. Чрезвычайные ситуации природного происхождения

- •3.4. Чрезвычайные ситуации антропогенного характера

- •3.5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

- •3.6. Принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях

- •3.7. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

- •4. Безопасность жизнедеятельности в производственных условиях (охрана труда)

- •4.1.Законодательство Российской Федерации об охране труда

- •4.2. Государственная политика в области охраны труда

- •4.3. Надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда

- •4.3.1.Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда

- •4.4. Государственная экспертиза условий труда

- •4.5. Сертификация работ по охране труда

- •4.6. Особенности организации служба охраны труда в организациях

- •4.6.1 Порядок организации и численный состав служб охраны труда в организациях

- •4.6.2. Порядок проведения и виды инструктажей, обучение и проверка знаний по охране труда

- •4.6.3. Особенности нормирования рабочего времени

- •4.6.4. Обеспечение средствами индивидуальной защиты

- •4.6.5. Медицинские осмотры как профилактика профессиональных заболеваний

- •4.6.6. Предотвращение аварийных ситуаций

- •4.6.7. Порядок расследования несчастных случаев

- •4.6.8. Расследование и учет профессиональных заболеваний

- •4.6.9. Аттестация рабочего места

- •4.6.9.1.Основные сведения об аттестации

- •4.6.9.2. Содержание этапов аттестации

- •4.7. Социальное страхование

- •4.8 Особенности гигиенической оценки условий труда

- •4.9 Электробезопасность

- •4.10 Пожарная безопасность

- •Приложения

- •Содержание и порядок выполнения рефератов

- •Темы рефератов

- •Расчетные задания и примеры их решения

- •Лист тестового контроля по бжд

- •Рекомендуемая для выполнения рефератов литература

- •Сборник тестов по бжд Задание для предварительного тестирования

- •Тест 1. Теоретические основы бжд

- •Тест 2. Природные аспекты безопасности

- •Тест 3. Антропогенное воздействие на окружающую среду

- •Тест 4. Контроль и управление качеством окружающей среды

- •Тест 5. Природные ресурсы и их использование

- •Тест 6. Бжд в условиях чрезвычайных ситуаций (чс)

- •Некоторые справочные материалы

- •Примерный перечень документации по охране труда и пожарной безопасности, находящейся на предприятии

- •Общие требования к системе мониторинга и прогнозирования опасных метеорологических явлений и процессов

- •Рекомендуемая литература

- •690950, Г. Владивосток, Океанский пр-т, 19

- •690077, Г. Владивосток, ул. 50 лет влксм, 1

4.7. Социальное страхование

Согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», работающие по трудовому договору (или гражданско-правовому договору, если страхователь берет на себя обязательство перечислять страховые взносы) имеют право, в случае получения травмы или профессионального заболевания, получать компенсацию Право на компенсации наступает с момента страхового случая. Виды обеспечения по социальному страхованию делятся на:

- пособия по временной нетрудоспособности (больничный лист оплачивается с первого дня и без ограничений);

- страховые выплаты (единовременные, ежемесячные страховые выплаты);

- оплата дополнительных расходов (лекарства (по справке КЭК), бытовой и медицинский уход за пострадавшим в период лечения путевки в санаторий, проезд к месту лечения, в том числе и для сопровождающего (для сопровождающих оплачивается только проживание и питание), средства реабилитации и протезирования и т.д.) при наличии прямых последствий страхового случая до момента восстановления трудоспособности,).

В случае смерти пострадавшего страховые выплаты могут выплачиваться лицам, которые находились на иждивении пострадавшего и имевшие право на его содержание, неработающим супругам, осуществляющим уход за детьми или нуждающимися в уходе, а так же несовершеннолетние дети (до 14 лет) и дети, обучающиеся на заочной форме обучения (до 23 лет).

Размер ежемесячных выплат рассчитывается исходя из среднего заработка или за 12 месяцев до момента, когда произошел страховой случай.

Для страдающих профзаболеваниями расчет производится исходя из заработной платы в период до установления заболевания, при этом учитывается процент утраты здоровья. При этом пострадавший может продолжать трудиться.

Ежегодно фонду социального страхования утверждается бюджет и размер единовременных социальных выплат так же меняется. Кроме того, периодически проводится индексация ежемесячных выплат.

4.8 Особенности гигиенической оценки условий труда

В задачи производственной санитарии входят анализ производственной среды на наличие вредных производственных факторов, которые могут иметь отрицательные последствия для здоровья человека, и разработка мероприятий по защите от них. Условия труда на рабочем месте, согласно нормативным документам, принято делить на оптимальные, допустимые, вредные и опасные. К вредным физическим факторам могут относиться физические, химические, биологические, факторы трудового процесса, характеризующие тяжесть и напряженность труда. Физические факторы: температура, влажность и подвижность воздуха, неионизирующее излучение (ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное, лазерное, радиочастотное и т.д.), магнитные поля, вибрация, аэрозоли, недостаточная освещенность. Химические – антибиотики, витамины, гормоны, ферменты. Биологические – патогенные микроорганизмы, белковые препараты, микроорганизмы-продуценты, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов. Факторы трудового процесса – рабочая поза, наклоны корпуса, физическая динамическая нагрузка, интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки.

Санитарные нормы и правила определяют предельно допустимые величины параметров среды обитания (предельно допустимые концентрации пыли, вредных химических веществ, предельно допустимые уровни шума, вибрации, нормы по переноске тяжестей и т.д.) на рабочем месте, относительно которых и производится оценка конкретных производственных условий.

В зависимости от количественного значения и продолжительности действия некоторые производственные факторы могут быть опасными: стать причиной острого заболевания или резкого ухудшения здоровья, даже смерти.

Анализ производственных условий проводится по следующим направлениям: метеорологические условия (микроклимат производственных помещений); производственный шум и вибрации; производственное освещение; вредные излучения; наличие вредных веществ.

Метеорологические условия (микроклимат) в производственных условиях определяются температурой, относительной влажностью, скоростью движения воздуха, интенсивностью инфракрасного излучения. Численные величины этих параметров зависят от периода года (теплый или холодный, определяется относительно среднесуточной температуры +10С); категории работ, которую выполняет оператор (легкие физические работы с энергозатратами не более 150 ккал/ч; работы средней тяжести с энергозатратами в пределах 151-250 ккал/ч; тяжелые физические работы с энергозатратами более 250 ккал/ч), а также вида рабочего места (постоянное или непостоянное).

Оптимальные и допустимые параметры температуры, приемлемой в производственных условиях, колеблются в пределах от 22С (верхний предел оптимальной температуры для легких физических работ, теплый период года) до 12С (нижняя граница допустимых условий для тяжелых работ, холодный период года). Скорость движения – от 0,1 м/с (оптимальные ) до 0,6 м/с (допустимые, теплый период года, категория тяжелых работ). Относительная влажность от 40 до 75%.

Отнесение условий труда к оптимальным, допустимым, вредным или опасным проводится согласно гигиеническим критериям оценки условий труда. Работа с вредными и опасными производственными условиями должна компенсироваться в виде дополнительных доплат, дополнительным питанием, сокращенным рабочим днем, более ранним выходом на пенсию.

Загрязнение воздуха рабочей зоны пылью, химическими веществами, микроорганизмами-продуцентами, белковыми препаратами также оценивается относительно гигиенических критериев по показателям превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) этих веществ в воздухе рабочей зоны.

Физический смысл ПДК – это верхние пределы лимитирующих факторов среды (химических или биологических), численные значения которых не выходят за пределы экологической ниши человека. ПДК р.з. (предельно допустимые концентрации в рабочей зоне) всегда выше ПДК а.в. (атмосферного воздуха в населенных пунктах), так как на предприятиях работают физически здоровые люди, прошедшие медицинское обследование, и время их пребывания в таких условиях ограничено временем рабочей смены. А в населенных пунктах требования к воздушной атмосфере более жесткие, поскольку там проживают дети, пожилые люди, женщины, вынашивающие детей, больные люди. Разница в численных значениях в зависимости от агрессивности и особенностей токсичного поведения может колебаться в разных пределах, например для диоксида серы – в 2 раза, а для метилмеркаптана – в 100 тыс. раз.

В зависимости от агрессивности поведения вредные химические вещества делятся на чрезвычайно опасные (ПДК < 0,1 мг/м3); высокоопасные (ПДК = 0,1-1,0 мг/м3); умеренно опасные (ПДК = 1,1-10 мг/м3) и малоопасные (ПДК > 10 мг/м3).

Опасные дозы веществ определяются в основном натурными исследованиями. Например, при определении величин токсичных концентраций токсикантов в водных средах используется биоиндикационный метод: в водную среду, содержащую микроорганизмы, вводится токсикант (или набор токсикантов), и определяются концентрации, при которых погибает 50%, 100% представителей флоры и фауны. Такие исследования могут проводиться непосредственно на предприятиях, особенно в тех случаях, когда сбросы предприятия содержат целый набор ингредиентов аддитивного действия, т.е. проявляют сходное токсическое влияние, и эффект токсичности усиливается (эффект суммации). В большинстве же случаев ПДК устанавливаются на основе разработанных данных Всемирной организации здравоохранения – ориентировочные безопасные уровни веществ (ОБУВ) или ориентировочные допустимые концентрации (ОДК). В нашей стране первый перечень ПДК для 120 веществ был утвержден в 1971 г.

В гигиенических критериях условия труда по степени загрязненности химически опасными веществами определяются в соответствии с классом опасности токсиканта.

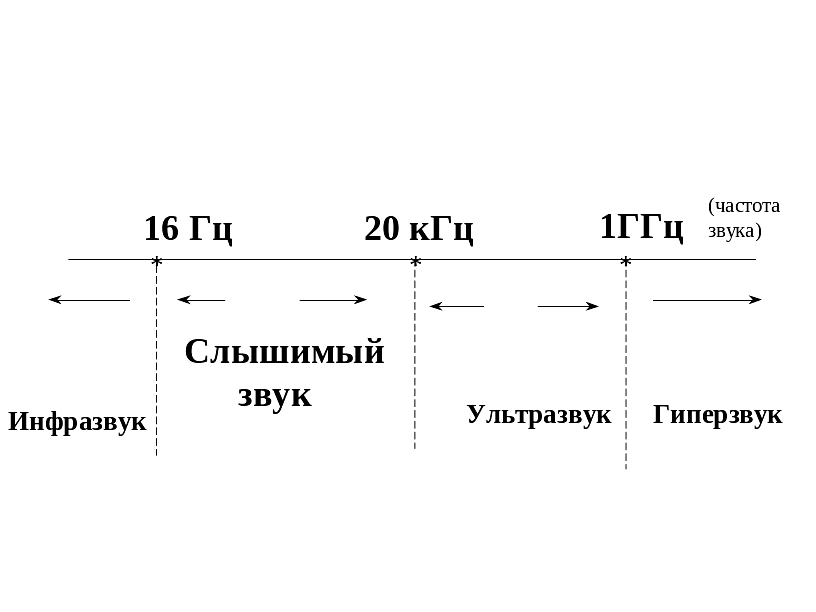

Производственный шум также нормируется ГОСТом и санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах. Шум представляет собой сочетание звуков различной частоты и интенсивности. Источником звука являются колебательные движения тел, передающиеся через упругую среду (рис. 8). Разница между результирующим и атмосферным давлением (звуковое давление) в 210-5 Па воспринимается человеческим ухом. Интенсивность звука определяется отношением потока энергии в единицу времени к единице поверхности (нормальной к направлению распространения звука). Если интенсивность звука равна 10 Вт/м2 при звуковом давлении 210-2 Па, то наступает порог болевого ощущения. Ощущения человека при восприятии звука пропорциональны логарифму изменения энергии раздражителя, т.е. увеличение интенсивности энергии раздражителя в 100 раз вызывает усиление ощущений человека в 2 раза. Снижение звукового давления в 100 раз вызывает изменение ощущений человека в 2 раза. Кроме того, звук характеризуется уровнем частоты и изменением во времени (колеблющийся, прерывистый и импульсный).

Рис. 8. Распределение звуковых колебаний по частоте

В нормативных документах приводятся уровни звука и звукового давления. Уровень звука (в отличие от звукового давления) – условная величина, она приближенно соответствует уровню громкости – субъективному восприятию человека при шуме (разные по интенсивности и звуковому давлению шумы человеком воспринимаются как равногромкие). Наибольший уровень звука, кратковременно допустимый на рабочем месте, 110 дБ, а для импульсного (несколько сигналов длительностью не более 1 с) – 125 дБ. Рабочие зоны с уровнем звука более 80 дБ должны выделяться знаками безопасности (принцип информации в БЖД). При высоких шумовых нагрузках оператор должен использовать средства индивидуальной защиты (наушники, “беруши”).

Вибрация (низкочастотный шум) неблагоприятно действует на нервную и сердечно-сосудистую системы, вестибулярный аппарат, зрительные и слуховые анализаторы, может вызвать резонансные колебания внутренних органов человека, тошноту, локальные вибрации приводят к заболеваниям опорно-двигательного и мышечного аппаратов.

Нормирование вибрации ставит своей целью предотвратить заболевания и функциональные расстройства у работающих. При нормировании вибрации устанавливаются предельно допустимые уровни (ПДУ). Для снижения уровней вибрации в производственных условиях применяются средства коллективной защиты (виброизолирующие средства, демпфирования) и индивидуальной защиты (антивибрационные рукавицы, специальная обувь). Длительность работы с инструментом, создающим вибрационные колебания, не должна превышать 2/3 рабочей смены, а непрерывная продолжительность – не более 20 мин.

Освещенность производственных помещений может быть естественной (рассеянный свет открытого небосклона) и искусственной (лампы накаливания, люминесцентные светильники).

Естественное освещение может быть верхним (световые фонари), боковым (световые проемы в наружных стенах) и комбинированным (боковое и верхнее в сочетании). Нормирование и расчет естественного освещения выполняется с использованием коэффициента естественного освещения ен (КЕО). КЕО рассчитывается как отношение естественной освещенности внутри помещения к освещенности, создаваемой полностью открытым небосводом (в %):

ен = 100(Ев/Ен).

Нормы естественного освещения зависят от разряда зрительных работ. Первый разряд зрительных работ – зрительные работы наивысшей точности, наименьший объект, различаемый оператором, – менее 0,15 мм, КЕО 3,5% (при боковом освещении). Второй разряд – очень высокой точности (0,15-0,3 мм, КЕО 2,5%), третий разряд – высокой точности (0,3-0,5 мм, КЕО 2%), четвертый – средней точности (0,5-1 мм, КЕО 1,5%), пятый – малой точности (1-5 мм, КЕО 1%). Остальные разряды зрительных работ – от 6-го до 8-го по выполняемой работе относятся к общему наблюдению за технологическим процессом. Хорошее освещение тонизирующе действует на человека, улучшает протекание основных процессов высшей нервной системы. При недостаточном освещении человек быстро устает, больше совершает ошибок и травм, недостаток естественного освещения приводит к световому голоданию, человек впадает в депрессию. На уровень освещенности внутри помещения влияют отражающая способность стен и потолков (необходимо не менее 1-4 раз в год проводить побелку) и цвет окраски (оранжево-красный усиливает чувство тепла, возбуждает; желто-зеленый успокаивает; сине-фиолетовый усиливает тормозные процессы).

Требования к искусственному освещению также учитывают разряды зрительных работ, коэффициент запаса, позволяющий компенсировать снижение освещенности из-за загрязнения светильников, должна соблюдаться высота подвеса светильников (чтобы исключить эффект ослепления).

Неионизирующее излучение различают по частоте колебания и длине волны. Это излучения с частотой 50 Гц (промышленная частота) и длиной волны выше 10 км (электрические поля электромагнитного излучения – ЛЭП, РУ); радиоволны средней длины (от 10 км до 100 м, с частотой колебания до 3 МГц, применяемые в радиотехнике, плавке металлов, сушке, закалке сталей), короткие радиоволны (от 100 м до 10 м); ультракороткие (от 10 м до 1 м ультравысокой частоты – УВЧ); колебания с длиной волны от 1 мм до 1 м – с частотой от 300 до 300 000 МГц (СВЧ, использующиеся в радиолокации, некоторых измерительных приборах, электробытовых приборах); инфракрасные излучения (тепловые, характеризуются длиной волны от 1000 мкм до 0,76 мкм); видимый свет (длина волны 0,76-0,38 мкм) и ультрафиолетовые лучи (0,38- 0,005 мкм).

Напряженность поля в зоне влияния длинных волн (ЛЭП) до 5 кВ/м, время пребывания в таких условиях ограничено 3 ч; при величинах до 10 кВ/м – 1,5 ч, 20-25 кВт/м – 5 мин.

Напряженность поля в зоне действия ВЧ- и УВЧ-излучений согласно нормам должна соответствовать 50 В/м для ВЧ и 5 Вт/м для УВЧ. Длительное нахождение в поле действия электромагнитных волн приводит к необратимым функциональным изменениям в ЦНС, печени, повышенной утомляемости, нарушению сна, изменению кровяного давления.

Для СВЧ-излучений нормируются плотности потока мощности и продолжительность излучения. Если оператор работает с плотностью потока в 0,1 Вт/м2, то допускается находиться в таких условиях в течение рабочего дня. А при плотности потока в 10 Вт/м2 – всего 20 мин в день. Средства индивидуальной защиты обязательны, в т.ч. и очки с металлизированным покрытием, чтобы защитить хрусталик, в противном случае может сформироваться катаракта.

Ионизирующее излучение – рентгеновское, нейтронное, гамма-, альфа-, бета-излучение. Для дифференциации опасности ионизирующих излучений введено понятие эквивалентной дозы (Н = Dk, измеряется в зивертах, Зв), где через коэффициент качества k учитывается опасность излучения. Для гамма-излучения k = 20. Далее следуют быстрые нейтроны и протоны (k = 10); фотонное и бета-излучение – на третьем месте (k = 1). Гамма-излучение пронизывает организм человека, а бета-излучение проникает в тело человека не более чем на 10 см, полностью поглощается телом, и плотность ионизации в результате больше. Бета-излучение особенно тяжело поражает кожу и глаза. Доза ионизирующего излучения измеряется количеством поглощенной энергии на 1 кг веса и измеряется в греях (Дж/кг =1 Гр = 100 Р; 1 Зв = 11 Гр/k).

Предельно допустимая доза (ПДД) облучения ионизирующим облучением устанавливается дифференцированно для разных категорий персонала и для различных тканей и частей организма отдельно.

Для персонала “А” (постоянно или временно работающие с источниками излучений) и персонала “Б” (рабочие места или места проживания расположены вблизи источников излучения) предел дозы в 10 раз меньше, чем ПДД. Для групп тканей и органов человеческого тела ПДД составляет: 1-я группа (красный костный мозг, половые органы – 50 мЗв/г; 2-я группа (органы и ткани, не входящие в 1-ю и 3-ю группы) – 150 мЗв/г; 3-я группа (кожа, костная ткань, кисти рук, лодыжки, стопы) – 300 мЗв/г.

Годовое превышение ПДД в 10-20 раз вызывает ряд необратимых процессов во взрослом здоровом человеческом организме. При получении дозы в пределах 1-2,5 Зв начинается лучевая болезнь в легкой форме. Доза 2,5-4 Зв вызывает лучевую болезнь средней тяжести; более 4 Зв – лучевую болезнь в тяжелой форме с летальными исходами для более чем 50% больных.

Ионизирующее излучение может вызвать: общую слабость нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системе, бессонницу, нарушение состава крови, ослабление памяти, раздражительность, при больших дозах – нарушение кроветворения, пониженную сопротивляемость инфекциям, общую слабость, боли, помутнение хрусталика, выпадение волос.

Механизм

повреждения человеческого организма

в зависимости от полученного вида

излучения разный. Первый тип повреждений,

который имеет место при поражении

ионизирующим излучением, называется

физическим (“пулеобразным”) и возникает

при облучении тяжелыми альфа-частицами.

При таких поражениях происходит разрыв

связей двойной спирали ДНК. В облученных

местах разрушаются молекулярные связи,

повреждаются ДНК в ядрах клеток, что

может привести к передаваемым по

наследству заболеваниям, если поражение

не вызвало смерти человека или связи

не успели восстановиться. Второй тип

поражения – косвенное химическое

повреждение клеточных структур. Эффект

действия связан с образованием в клетке

крайне токсичного радикала перекиси

иона

![]() (после растворения в клетке кислорода).

Эта форма кислорода в свою очередь

инициирует химические реакции, которые

могут приводить к окислению фосфолипидной

мембраны клетки, нарушая ее проницаемость

или приводя к разрыву.

(после растворения в клетке кислорода).

Эта форма кислорода в свою очередь

инициирует химические реакции, которые

могут приводить к окислению фосфолипидной

мембраны клетки, нарушая ее проницаемость

или приводя к разрыву.