- •Лекции по дисциплине «Гидравлические машины»

- •Лекция № 1 Общие сведения о гидравлических машинах

- •1. Применение гидравлических машин в нефтяной и газовой промышленности

- •2. Классификация гидравлических машин

- •1). Динамические

- •2). Объёмные

- •3. Основные параметры гидравлических машин

- •Лекция № 2

- •2) Кинематика движения жидкости в турбобуре

- •1.2. Центробежные насосы

- •Лекция № 3

- •2. Вихревые насосы

- •3. Осевые насосы

- •4. Гидродинамические передачи

- •4.1. Гидромуфты

- •4.2. Гидротрансформаторы

- •Лекция № 4 Объёмные гидравлические машины

- •1. Роторно-вращательные гидравлические машины

- •1.1. Шестерённые гидравлические машины

- •1.2. Винтовые гидравлические машины

- •1.2.1. Одновинтовые насосы

- •1.2.2. Двухвинтовые насосы

- •1.2.3. Трёхвинтовые насосы

Лекция № 3

Теоретический напор центробежного насоса

Определяется по уравнению Эйлера

![]()

При безударном входе, когда с1u= 0

![]()

Напор реального насоса определяется по формуле

![]() ,

,

где г – гидравлический коэффициент полезного действия.

Реальная подача определяется по формуле

![]() ,

,

где о – объёмный коэффициент полезного действия;

- коэффициент стеснения потока;

![]()

где z – число лопастей.

Полезная или гидравлическая мощность определяется по формуле

![]()

где - плотность жидкости, кг/м3;

Н – напор, м;

р – перепад давления на входе и выходе из насоса, Па;

Приводная мощность двигателя определяется по формуле

![]() ,

,

где - полный коэффициент полезного действия.

2. Вихревые насосы

Рабочим органом является рабочее колесо с радиальными или наклонными лопатками, помещёнными в цилиндрический корпус с малыми зазорами (рис. 3.1).

Рис. 3.1 – Схема закрыто-вихревого насоса

1 – рабочее колесо; 2 – кольцевой канал; 3 – напорный патрубок; 4 – перемычка; 5 – всасывающий патрубок

В боковых стенках корпуса по периферии имеется концентричный канал, начинающийся у всасывающего патрубка и заканчивающийся у напорного. Канал прерывается перемычкой, служащей уплотнением между напорной и всасывающей полостями. В канале возникает продольный вихрь (рис. 3.2).

Рис. 3.2 – Продольный вихрь

При смешении жидкостей происходит интенсивное вихреобразование, возрастание давления вдоль канала. Поэтому напор вихревых насосов в 3…9 раз больше, чем у центробежных при тех же параметрах. Вихревые насосы обладают способностью самовсасывания, т.к. жидкость остаётся после остановки насоса в кольцевом канале. Многие из них могут работать на смеси жидкости и газа. Недостатком является низкий к.п.д. (η) – 35…38 %. Эти насосы непригодны для перекачки жидкостей содержащих абразивные частицы. Применяются они при мощностях (N) до 25 кВт, при напоре (Н) до 250 м, при подачах (Q) до 12 л/с. Коэффициент быстро-

ходности ns = 4 ÷ 40. Насосы бывают закрыто- и открыто- вихревые.

3. Осевые насосы

В осевом насосе

жидкость движется вдоль оси насоса

(рис. 3.3).

Рис. 3.4 – Схема осевого насоса

1 – вход жидкости; 2 – корпус; 3 – рабочее колесо; 4 – направляющий

аппарат; 5 – вал; 6 – выход жидкости

Окружные скорости равны u1 = u2 = u. Теоретический напор определяется по формуле

![]() .

.

Осевые насосы отличаются большими Q при малых Н. К.п.д. их достигает 0,9. Диаметры насоса, как правило, не отличаются от диаметров всасывающей трубы. Они применяются: в шлюзовых хозяйствах на каналах; при заполнении, сливе танкеров, железнодорожных цистерн и т.д.

4. Гидродинамические передачи

4.1. Гидромуфты

Представляют собой сочетание двух динамических машин – лопастного насоса и турбины, объединённых системой циркуляции по ним одной и той же жидкости. Вал насоса является входным валом передачи, а турбины - выходным валом. Насосное и турбинное колёса помещают в одном корпусе, при этом необходимость в трубопроводах отпадает. Основные рабочие органы гидромуфты изображены на рис. 3.5.

Гидромуфты не преобразуют крутящий момент, но в отличие от механических муфт позволяют приводить машину в движение под нагрузкой, работают лучше, чем фрикционные муфты, меньше изнашиваются, имеют к.п.д = 0,97÷0,98.

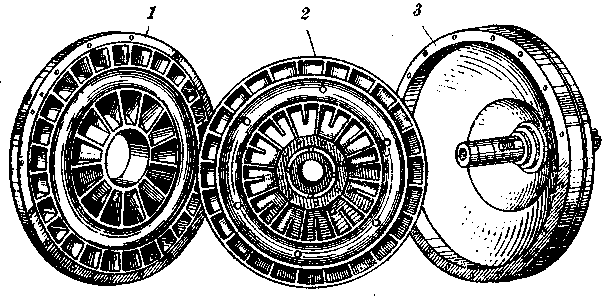

Рис. 3.5. Рабочие органы гидромуфты:

1 – насосное колесо; 2 – турбинное колесо; 3 – вращающийся корпус

Схема привода исполнительного механизма от двигателя приведена на рис. 3.6.

Рис. 3.6 – Схема привода исполнительного механизма через гидромуфту

1 – двигатель; 2 – исполнительный механизм; 3 – гидромуфта; Н - насосное колесо; Т – турбинное колесо; Q – вращающийся корпус