- •Оглавление

- •Глава 1. Сущность рисунка 23

- •Глава 2. Структура изобразительного акта 72

- •Глава 3. Отношения моторных уровней в рисунке 100

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Сущность рисунка

- •1.1. Главная функция рисунка

- •1.2. Фабула рисунка

- •1.3. Знак и символ

- •1.4. Внутренняя фабула

- •1.4. Ассоциации

- •1.5. Внешняя фабула

- •1.6. Значение фабулы и моторики

- •1.7. Преувеличенное значение фабулы

- •Вопросы и задания для самопроверки:

- •I. Выберите один или несколько правильных ответов:

- •II. Вставьте пропущенное слово:

- •III. Ответьте на вопрос:

- •Глава 2. Структура изобразительного акта

- •Теменно-премоторный уровень предметных действий d.

- •1. Руброспинальный уровень а

- •2. Таламо-паллидарный уровень b

- •3. Пирамидно-стриальный уровень с

- •4. Теменно-премоторный уровень предметных действий d

- •5. Высшие корковые уровни (группа е)

- •Глава 3. Отношения моторных уровней в рисунке

- •3.1. Рисунок с натуры

- •3.2. Рисунок по памяти

- •Заключение

- •Вопросы и задания для самопроверки: Установите соответствие:

- •Выберите один или несколько правильных ответов:

- •Установите соответствие:

- •Выберите один правильный ответ:

- •Вставьте букву

- •Глоссарий

- •Список литературы

3. Пирамидно-стриальный уровень с

Пирамидно-стриальный уровень пространственного поля С представляет собой, по мнению Н.А. Бернштейна, нечто вроде двух раздельных подуровней, один из которых занимает подчиненное положение по отношению к другому. Однако функциональная слитность этих подуровней заставляет описывать их как единое целое. Н.А. Бернштейн подразделял уровень С на подуровни С1 и С2. Они соответствуют соответственно экстрапирамидной и пирамидной системам эффекторики, которые обе представлены в уровне С. Главным эффектором уровня С1 является striatum, или полосатое тело; этот подуровень является подкорковым. Подуровень С2 – кортикальный, его главный эффектор – пирамидная кора.

Ведущая афферентация уровня С – это синтетическое пространственное поле. Это то пространство, в котором человек живет, существует, перемещается; в то же время оно является ареной его деятельности. Дадим слово самому Н.А. Бернштейну: «Пространственное поле уровня С не есть ни ощущение, ни их сумма. Пока оно формируется, в нем участвуют и зрительные ощущения, и глазодвигательные ощущения, связанные с аккомодацией и стереоскопическим зрением, и осязательные

ощущения с их местными знаками, и проприоцепторика всего тела, возглавленная вестибулярными ощущениями тяготения и ускорений, и, разумеется, бесчисленные осколки с других рецепторных систем. В нем возможны многочисленные компенсации и викарные взаимозамены, так как, например, слепорожденные вырабатывают себе без помощи зрения афферентационное поле, настолько сходное с пространственным полем зрячих, что ни в области геометрических представлений, ни в области пространственной моторики не впадают со зрячими почти ни в какие противоречия. Когда это поле создалось и выработалось, оно уже настолько абстрагируется от первичных рецепций, лежащих в его основе, что уловить в нем их следы становится невозможным самому пристальному самонаблюдению» [Бернштейн, С. 83].

Пространственное поле обладает рядом свойств:

Пространственное поле объективно, то есть полностью соотнесено с внешним миром и освобождено от той неразрывной связи с собственным телом, которая свойственна уровню синергий.

Пространственное поле обширно, поскольку в его построении участвуют телерецепторы - главным образом зрение.

Пространственное поле несдвигаемо – перемещаясь в нем, мы ощущаем, что передвигаемся именно мы сами, а не пространство вокруг нас, хотя рецепторы говорят нам об обратном.

Пространственное поле гомогенно и апериодично, то есть однородно во всех своих частях и не содержит в себе никаких элементов чередования и циклической повторяемости, которые свойственны координатной системе собственного тела, на уровне синергий.

Пространственное поле геометрично, поскольку в нем реализуются отношения конгруэнтности (на подуровне С1) и геометрического подобия (на подуровне С2) – что особенно важно, применительно к рисунку.

Все движения уровня С характеризуют отношения целеполагания. Они совершаются с целью иной, нежели само движение. Эти движения ведут куда-то, откуда-то и зачем-то. Они экстравертированы, в отличие от интровертных движений уровня В[Бернштейн, С.83-85].

Движения данного уровня гораздо более разнообразны, чем собственный двигательный инвентарь уровня В. В основном эти движения – перемещения: либо человек перемещается сам (разные виды локомоций), либо же он перемещает какие-либо предметы. Сюда же относятся баллистические движения – бросание предмета в цель, движения прицеливания (неважно - при стрельбе или на бильярде), подражательные движения, и наконец - срисовывание с натуры.

По ходу своих действий человек приспосабливает движение к пространству, видоизменяет его. Следовательно, движения уровня С обладают вариативностью. Для них важно достижение цели, а не траектория пути, который к этой цели привел.

Уровню С свойственна также переключаемость, которой лишен нижележащий уровень В. Переключаемость состоит в том, что движения, выполняемые одной рукой, могут при случае быть выполнены другой рукой, ногой и т.п. Известно, что безрукие инвалиды осваивают письмо при помощи ноги или карандашом, зажатым в зубах. Здоровый человек тоже может писать не только той рукой, которой он привык это делать. Но плавная округлость почерка, которая создается на уровне В, в этих случаях бывает разрушена, а вот привычная форма букв не изменяется. При этом переключаемость в гораздо большей степени свойственна высшему (корковому) подуровню С2.

Особенно важна роль уровня С в рисовании. Н.А. Бернштейн писал: «Нам не только безразлично, изобразить ли квадрат, круг, букву и т.п. на горизонтальной или вертикальной поверхности, длинным или коротким карандашом или прямо пальцем; нам в равной мере безразлично, изобразить ли эти контуры мелко или крупно. Если нижний подуровень сочетает позную и суставно-угловую переключаемость с сохранением пространственного тождества (конгруэнтности), то подуровень С2 распространяет эту же переключаемость и на все случаи сохранения геометрического подобия. Пример с почерком, может быть, особенно разителен, показывая, как ведущий геометрический образ пролагает себе путь через любые мышечные системы, через любые иннервации, при любых масштабах. Срисовывая находящийся перед глазами рисунок или натуру, рисовальщик воспроизводит их с точным соблюдением геометрического подобия, и, во всяком случае, степень трудности такого воспроизведения меньше всего зависит для него выбранного масштаба рисунка» [Бернштейн, С.91].

Другими словами, обведение предъявленной фигуры происходит посредством подуровня С1, а изображение фигуры с соблюдением правил геометрического подобия – посредством подуровня С2.

Человек чаще всего рисует с применением некоторого изобразительного орудия, будь то карандаш или мелок. Конечно, никому не возбраняется рисовать собственными пальцами – такое рисование существовало, когда никаких орудий труда еще не было, а сейчас такой рисунок используется как психологический тест. Но, как правило, человек при рисовании использует какие-либо орудия труда. Орудие труда – это искусственное продолжение человеческих конечностей, придающие этим конечностям некоторые новые свойства. Чтобы орудие это использовалось успешно, необходимо, чтобы это орудие было вписано в «схему тела». Иными словами, инструмент, которым человек рисует, должен стать продолжением его руки не только формально, но и фактически. Орудие дает возможность распространить движение на какое-то расстояние за пределы собственного тела. Использование орудия создает в конечности новые степени свободы, которых прежде не было, новые реактивные силы при движении. И если человек с этими новыми приобретениями справляется, значит, вписать орудие в «схему тела» ему удалось. И недаром Эдуард Холл считал это самое «включение в схему тела» своего рода эволюционным приспособлением человека к окружающей среде – конечно, в особой, специфической форме [Холл, С.214]. Известен пришедший из хирургии в психологию «феномен зонда». Когда хирург ощупывает дно глубокой раны зондом, то он никогда не скажет, что его пальцы что-то ощутили; он скажет, что нащупал что-то зондом. Его органы осязания в этот момент находятся как бы на кончике зонда, хотя всякому понятно, что металл бесчувственный и никаких рецепторов не содержит. Это даже дало основание Дж. Гибсону заметить, что граница между человеком и окружающим его миром подвижна и вовсе не всегда проходит по поверхности кожи, а потому пропасть между «субъективным» и «объективным» не так уж непроходима [Гибсон, С.77]. Водитель включает в «схему тела» свой автомобиль, а пилот – целое воздушное судно. В акте рисования, если только это не рисование пальцем по песку, такое включение орудия в «схему тела» особенно наглядно, хотя проявляет себя и не столь масштабно, как в случае с самолетом или автомашиной. В простейшем случае орган осязания «перемещается» на кончик карандаша. Но известны и гораздо более сложные явления «переноса». Так, скажем, при рисовании на компьютере (например, в программе Paint), происходит перенос органа осязания из пальцев, расположенных на «мыши», в курсор (рисующую точку) на экране. В таком случае помехой не является ни такой сложный «посредник», каким представляется компьютер, ни то, что курсору, в отличие от карандаша, все же соприкасающегося с твердой поверхностью, вообще-то нечего осязать. Графический планшет в этом отношении ближе к традиционному рисованию, поскольку улавливает нажим пера, и служит просто передатчиком информации с одной поверхности (поверхность планшета) на другую (экран компьютера). Итак, включение орудия в «схему тела» также происходит на уровне С, хотя применение орудия труда для какой-либо целенаправленной деятельности – это сфера уже уровня предметных действий D.

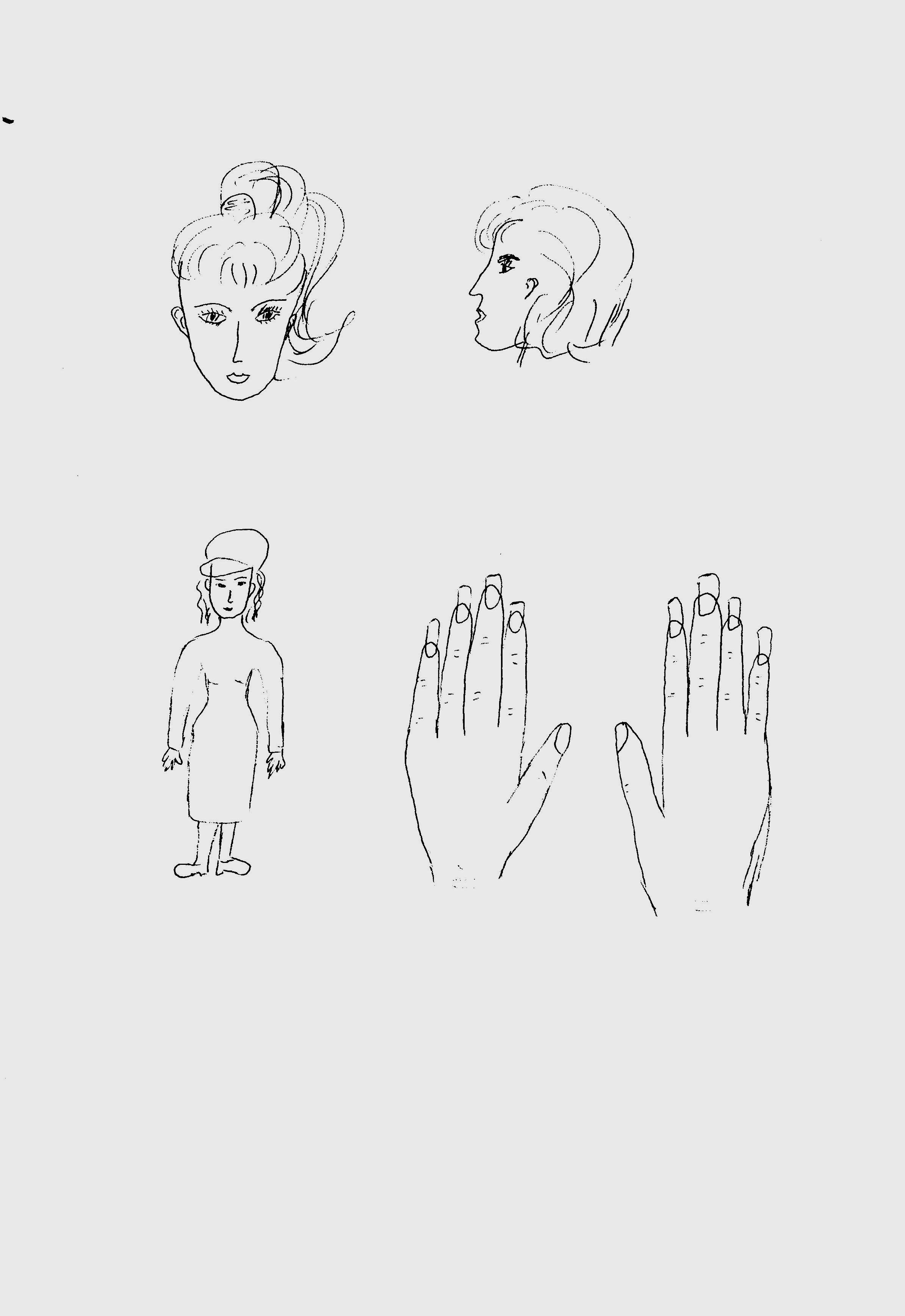

Свойства уровня С оцениваются по ряду признаков рисунка. Пока коснемся лишь некоторых. Так, спланированное размещение рисунков на листе означает, что уровень С показал свою состоятельность при создании этого изображения (Рис. 40).

Рис. 40. Размещение рисунков на листе четко спланировано, что показывает состоятельность пирамидно-стриального уровня пространственного поля С.

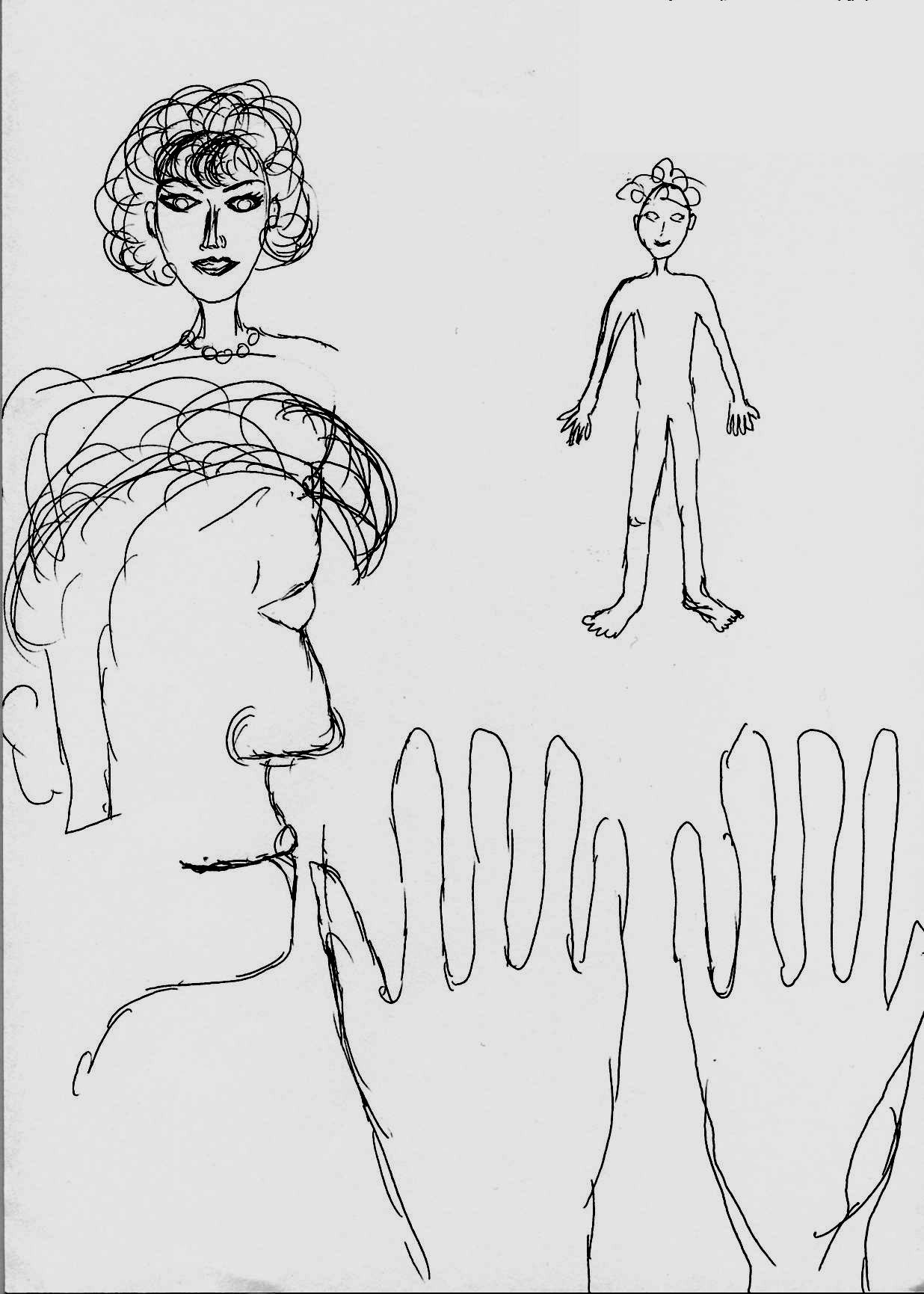

Если изображенные на листе несколько рисунков наезжают один на другой, это является свидетельством слабости уровня С. Другой признак – наличие частей рисунка, срезанных краем листа; это также свидетельство несостоятельности данного уровня (Рис. 41).

Рис. 41. Слабость уровня С: часть изображений срезана краем листа, рисунки наезжают друг на друга.

То, как именно размещены рисунки на листе, составляет содержание этого УМП в рисунке. В нашем исследовании, как говорилось выше, мы не станем затрагивать метрические измерения рисунка; это отдельная огромная тема, которая просто не вписывается в рамки этой книги. Более подробное освещение других маркеров уровня С нам еще предстоит.