- •Е.М.Максимов общая и структурная геология

- •Оглавление

- •Глава 5. Складчатое залегание слоистых толщ……………………………..89

- •Глава 6. Формы залегания магматических горных пород………………...110

- •Глава 7. Формы залегания метаморфических горных пород …………….129

- •Глава 8. Разрывные нарушения горных пород ……………………………137

- •Глава 9. Трещиноватость горных пород …………………………………..154

- •Часть 2.

- •Глава 10. Методика геолого-съемочных и поисковых работ……………..164

- •Часть 3.

- •Глава 11. Лабораторные работы по структурной геологии………………189

- •Теории строения земли и земной коры.

- •Платформы

- •Геосинклинали

- •2. Породообразующие, рудообразующие и редкие минералы. Их основные свойства и практическое значение

- •3. Литологические типы осадочных горных пород.

- •3.1. Минералогический состав осадочных горных пород

- •3.2. Слой и его элементы

- •3.3. Состав, структура и текстура обломочных горных пород.

- •Текстуры и структуры осадочных горных пород.

- •3.4. Состав, структура и текстура хемогенных горных пород.

- •3.5. Органогенные горные породы – каустобиолиты.

- •4. Формы залегания осадочных горных пород

- •Горизонтальное залегание слоев.

- •Типы несогласного залегания слоёв.

- •4.3. Признаки несогласного залегания (по а.Е.Михайлову,1984)

- •4.4. Изображение горизонтально лежащих слоев на геологической карте.

- •Наклонное залегание слоёв.

- •Назначение и правила пользования горным компасом.

- •Определение элементов залегания наклонного слоя по трем точкам

- •4.8. Изображение наклонных слоёв на геологической карте по заданным элементам залегания.

- •4.9. Определение элементов залегания наклонного слоя по линии выхода его на поверхность.

- •4.10. Нормальное и опрокинутое залегание.

- •5. Складчатое залегание слоистых толщ

- •Элементы складки.

- •5.2. Морфологическая классификация складок.

- •5.3. Генетическая классификация складок

- •5.4. Изображение складок на геологических картах.

- •5.5. Осадочные горные породы и полезные ископаемые.

- •Формы залегания магматических горных пород

- •Классификация магматических горных пород

- •6.2. Формы залегания интрузивных горных пород.

- •Строение интрузивных массивов

- •Определение возраста интрузивных массивов

- •Изображение интрузивных горных пород на геологических картах

- •Формы залегания эффузивных горных пород

- •Изображение эффузивных горных пород на геологических картах

- •6.8. Магматические горные породы и полезные ископаемые.

- •Формы залегания матаморфических горных пород

- •7.1. Типы метаморфизма.

- •Общая характеристика метаморфических горных пород

- •Формы залегания метаморфических горных пород.

- •Метаморфические породы и полезные ископаемые.

- •Разрывные нарушения горных пород.

- •Морфологическая классификация разрывных нарушений

- •Сбросы и их типы

- •Строение поверхности сместителя.

- •Определение возраста сброса.

- •8.5. Взбросы

- •Надвиги.

- •8.7. Сдвиги и их типы.

- •Раздвиги.

- •Геологические структуры, образованные разрывными нарушениями.

- •Изображение разрывных нарушений на геологических картах.

- •Разрывные нарушения и полезные ископаемые.

- •Трещиноватость горных пород

- •Морфологическая классификация трещин.

- •Генетическая классификация трещин.

- •Методы изучения трещиноватости горных пород.

- •Трещины и полезные ископаемые.

- •Часть II

- •10. Методика геолого-съемочных и поисковых работ.

- •10.1. История геолого-съемочных работ в России.

- •10.2. Методика геолого-съемочных работ

- •10.3. Этапы геолого–съёмочных работ.

- •10.4. Методика полевых геолого–съёмочных работ.

- •10.5. Метод построения опорных разрезов.

- •10.6. Особенности геологического картирования осадочных и магматических пород

- •10.7. Особенности геологического картирования разрывных нарушений.

- •10.8. Метод повторных, проверочных и увязочных маршрутов.

- •10.9. Правила документации геологических маршрутов, обнажений горных пород, шурфов, канав.

- •10.10. Специальные методы поисковых исследований.

- •10.11. Содержание геологического отчёта

- •10.12. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды при полевых геолого–поисковых работах.

- •Часть 3

- •11. Лабораторные работы по структурной геологии

- •Работа с геологическими картами. Построение геологических профилей и стратиграфической колонки.

- •11.2. Методика структурного и палеоструктурного анализа платформенных толщ.

- •Построение графиков амплитуд локальных поднятий.

- •Графики амплитуд

- •Литература. Основная

- •Дополнительная

- •Перечень вопросов для устной аттестации

- •Перечень вопросов для электронного тестирования по предмету «Общая и структурная геология».

- •Задания к лабораторным занятиям по структурной геологии

- •Общая и структурная геология

- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38

- •625039, Тюмень, ул.Киевская,52

4.9. Определение элементов залегания наклонного слоя по линии выхода его на поверхность.

Это – решение обратной задачи: слой нарисован на карте, требуется определить азимут и угол его падения. Для решения этой задачи надо найти точки пересечения линии выхода слоя с горизонталями рельефа. Одноименные точки соединяем между собой отрезками прямых (рис.32). Эти линии будут линиями простирания слоя с отметками 500, 450, 400, 350, 300м. Перпендикулярно к ним проводим линию падения, в сторону наклона слоя. С помощью транспортира замериваем азимуты простирания и падения слоя.

Для определения угла падения строим прямоугольный треугольник АБВ, один катет которого (БВ) равен заложению, второй катет (АВ) – превышению (в масштабе) одной горизонтали над другой, в нашем примере – 150м. Угол АБВ – будет углом падения. В результате таких построений определяем: азимут падения слоя 00, угол падения – 250.

Рис. 32. Определение элементов залегания наклонного слоя на карте по еголинии выхода на поверхность.

1 – горизонтали рельефа в метрах; 2 – линии простирания слоя, найденные по точкам пересечения кровли (или подошвы) с горизонталями рельефа; 3 – линия выхода кровли слоя на дневную поверхность в виде пластового треугольника; 4 – линия падения слоя; 5 - угол падения слоя.

4.10. Нормальное и опрокинутое залегание.

Нормальным называется залегание, при котором вышележащий слой моложе нижележащего, когда кровля слоя расположено над его подошвой. Оно широко распространено как в равнинных, так и в горных областях. Опрокинутое залегание встречается редко, на одном из крыльев крупных или мелких складок, имеющих лежачие формы (рис.39). Существует несколько методов определения опрокинутого залегания:

1. Палеонтологический метод основан на определении возраста слоев по фаунистическим остаткам, найденным в осадочных горных породах. Если слои древнего возраста залегают на слоях молодого возраста, то определенно можно говорить об опрокинутом залегании.

2. Методы изучения границ слоёв, контактирующих друг с другом: угловых несогласий, трещин усыхания, косослоистой серии осадков и др. (рис.18-20).

5. Складчатое залегание слоистых толщ

Складки различных размеров и рангов встречаются повсюду, где есть осадочные и метаморфические горные породы, но наиболее распространены в горных (складчатых) областях. Здесь они выходят на дневную поверхность и доступны для изучения наземными и аэрометодами.

Складками называются волнообразные изгибы слоёв. Размеры их изменяются в очень широких пределах: от микроскладок до складок, измеряемых тысячами километров в длину и сотнями десятками километров в ширину. На обнажениях горных пород видны микроскладки или фрагменты крупных складок. Их можно зарисовать, фотографировать, замеривать. На аэрофотоснимках видны крупные складки, на космических снимках - складки глобальных размеров: Урал, Кавказ и др.

По форме, времени и способу образования различаются два типа складок: геосинклинального (линейного) и платформенного (брахиморфного) типов (рис.33).

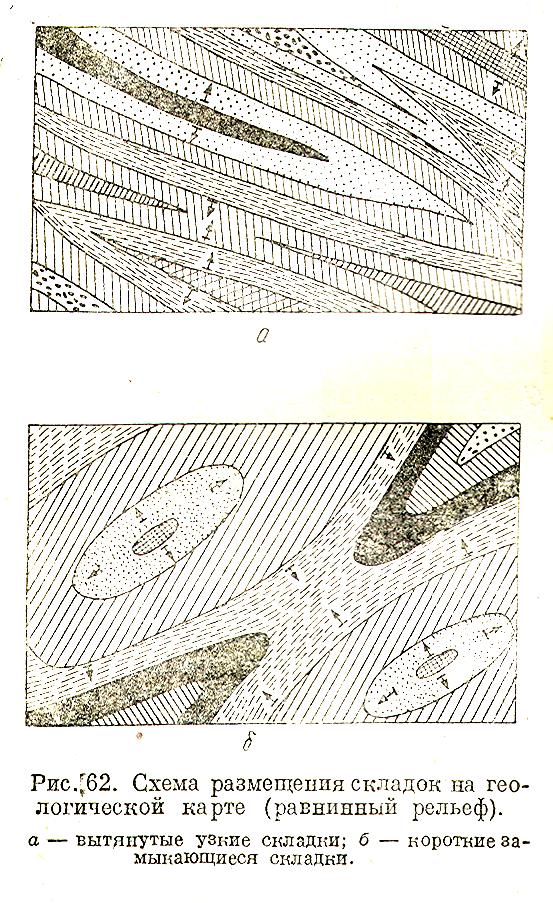

Рис. 33. Схема размещения складок на геологической карте

(по Н.И. Буялову, 1957г.)

а –складки линейного типа; б – брахиформные (короткие) складки

Складки геосинклинального типа отличаются крутыми углами крыльев и линейными (удлиненными) формами. Образование их происходило после накопления слоев, поэтому они называются постседиментационными. Такие складки образуются относительно кратковременно под действием тангенциональных (горизонтально направленных) сил. Складки платформенного типа отличается пологими углами (менее 5 градусов) наклона крыльев и короткими формами. Они распространены в осадочных чехлах платформ, называются брахианти-клиналями (от греческого brachios - короткий), куполами, сводами, локальными поднятиями, валами, мегавалами в зависимости от их размеров и форм. Отрицательные формы называются брахисинклиналями, впадинами, мульдами, прогибами, мегапрогибами в зависимости от их формы в плане и от размеров по длине и ширине. Образование их происходило одновременно с осадконакоплением, поэтому они называются конседиментационными. Такие складки образуются в результате блоковых движений под действием вертикально направленных сил очень малой интенсивности, в течение длительного геологического времени (миллионы и десятки миллионов лет)