Глава IV. Рентгеноанатомия

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

В норме форма костных суставных отделов с обеих сторон редко бывает одинаковой и соответствует друг другу.

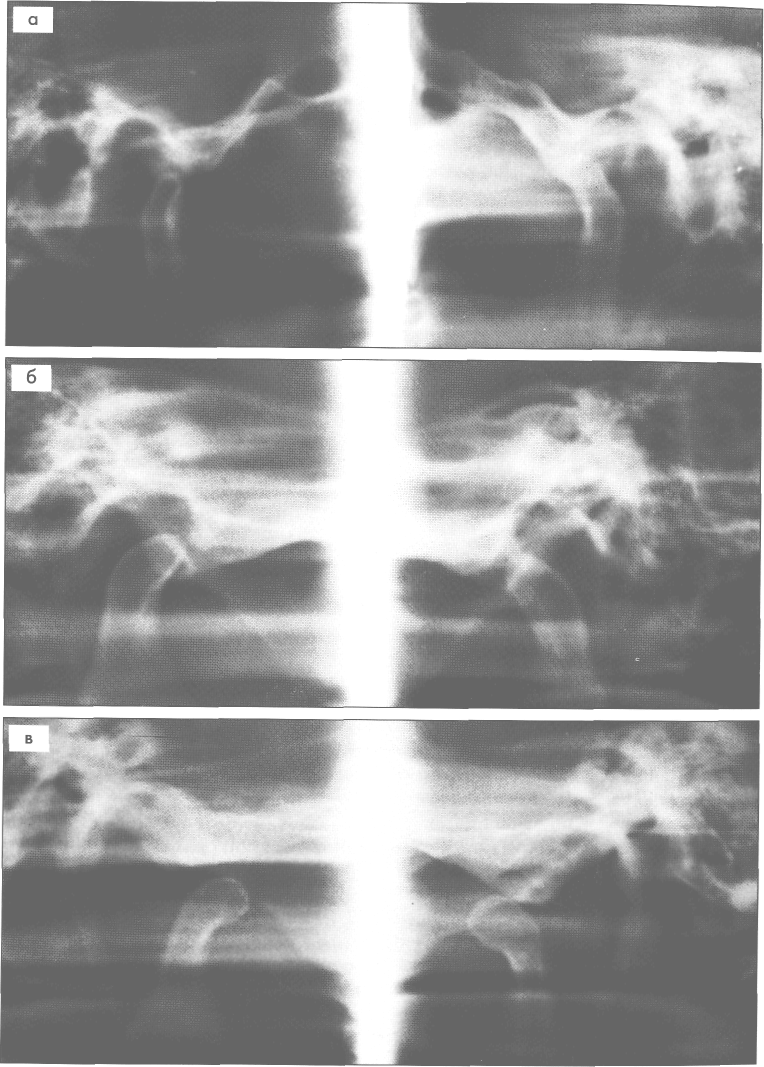

Головки чаще всего имеют 3 типа формы — узкую вытянутую, составляющую большой угол с шейкой сустава; средней ширины, округлую, располагающуюся на одинаковом уровне с шейкой; крупную грибовидной формы. Наклон по отношению к шейке может быть различным (рис. 13а, б, в).

Суставные впадины могут варьироваться по высоте и ширине, а бугорки не только по этим показателям, но и по форме верхушки — остроконечная или плоская.

Как правило, параметры размеров и формы головок и впадин не соответствуют друг другу, а форма головок и шеек часто связаны с видом прикуса. Так, нижней макрогнатии обычно соответствует первый тип головок, а прямому прикусу — второй.

Вне зависимости от размеров и формы костных суставных фрагмен-

Рис. 13. Зонограммы височно-нижнечелюстных суставов. Различная форма головок нижней челюсти: а — узкая; 6 — средней выпуклости, в — грибовидной формы. Суставные впадины и бугорки также варьируются по ширине и высоте.

18

19

Рис.

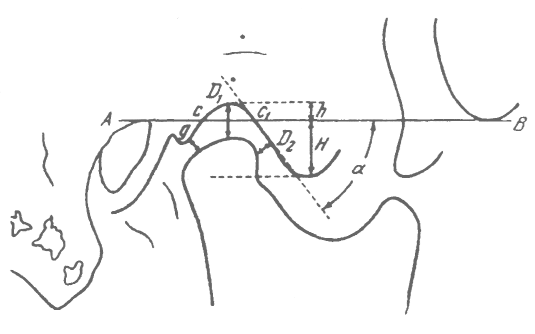

14. Схема для измерения различных

размеров внутрисуставной

щели височно-нижнечелюстного сустава.

Головка нижней челюсти переходит в более или менее короткую шейку, построенную как трубчатая кость с интенсивными слоями компактной кости по периметру просветом кост-но-мозгового пространства в центре.

Позади ВНЧС на боковых томо- и зонограммах хорошо видно отверстие наружного слухового прохода. Выше и кпереди от него отчетливо определяется косо идущие сверху, снаружи, вниз и внутрь линейное просветление глазеровой щели, по которой определяется задняя граница полости сустава и суставной впадины. Таким образом, только передняя часть тимпани-ческой площадки образует впадину ВНЧС.

Важным предметом рентгенологического анализа является рентгеновская суставная щель. Она формируется в незначительной степени фиб-розно-хрящевыми покрытиями головки нижней челюсти и впадины и в основном — внутрисуставным диском. Форма и размеры суставной щели в разных участках характеризуют положение внутрисуставного диска и внутрисуставные отношения в сочленении. Поскольку толщина диска различна в переднем, среднем и заднем отделах, диаметр рентгеновской суставной щели различен в разных отделах. Наиболее толстый его участок —

задняя 1/3, наименее толстый — средняя 1/3. Соответственно, при правильных внутрисуставных отношениях в положении привычной окклюзии наиболее широкая часть рентгеновской суставной щели — это ее задний участок, а наименее — передний. Поэтому головка нижней челюсти располагается во впадине таким образом, что ее передний полюс как бы вколочен во внутренний отдел суставной ямки. Соответственно, ни при каких видах прикуса в норме головка нижней челюсти не должна своим задним полюсом находиться ниже уровня глазеровой щели.

На снимках производятся следующие измерения. Проводится франкфуртская горизонталь по касательной от верхней полуокружности наружного слухового прохода. Параллельно ее проводится вторая горизонтальная линия, касательная к вершине слухового бугорка. Из центра суставной впадины обе горизонтали пересекаются перпендикуляром, а из точки пересечения с франкфуртской горизонталью проводятся 2 линии под углом 45°. Пользуясь указанными ориентирами, можно замерить высоту суставной головки и суставного бугорка, глубину и ширину суставной впадины, ширину рентгеновской суставной щели в переднем, среднем и заднем отделах (рис. 14).

Функциональные особенности движений в сочленении мы в свое время изучали, используя рентгенки-нематографическую запись экскурсий суставных головок у лиц с различными видами прикуса. Расшифровывался каждый 10-й кадр, по которому определялись кривые передних смещений и ротации головки по изменению положения продольной оси мы-щелкового отростка по отношению к вертикали и горизонтали.

Очень важно для диагностики сопоставлять снимки обоих ВНЧС, произведенные всегда в одной и той же фазе смыкания, так как при переходе из привычной в центральную окклюзию головки нижней челюсти смещаются вниз, что может ошибочно расцениваться как переднее смещение внутрисуставного диска. Как уже указывалось, в положении привычной окклюзии головки во впадинах располагаются в верхне-внутреннем их углу и наиболее узким отрезком рентгеновской суставной щели является передний. При переходе в центральную окклюзию головки незначительно опускаются вниз и ротируются.

При максимальном открывании рта головки нижней челюсти перемещаются вниз, одновременно поворачиваясь вокруг поперечной оси. В норме они останавливаются в таком положении, когда суставная площадка находится либо на уровне верхушки суставного бугорка, либо несколько кпереди от нее. При этом между кортикальными пластинками на вершине суставного бугорка и головки остается просвет в 1 мм. Если 2/3 сус-

тавной площадки головки нижней челюсти располагаются кпереди от вершины суставного бугорка, можно говорить о подвывихе нижней челюсти, а если контакт суставных площадок полностью утерян — о полном ее вывихе.

Если необходимо точно количественно оценить костные суставные элементы сустава или рентгеновскую суставную щель, горизонтали проводят по касательной к вершине суставной впадины от верхней полуокружности наружного суставного прохода. Центральный отдел суставной щели измеряется на уровне перпендикуляра, пересекающего франкфуртскую горизонталь на уровне самого выпуклого участка впадины, а передний и задний ее отделы — на уровне линий, расположенных под углом 45° к перпендикуляру. Величину переднего смещения головки можно вычислить, соединив прямой линией положение ее центра в начальной и конечной фазах смещения, а угол ротации — по изменению положения продольной оси мыщелкового отростка по отношению к вертикали и горизонтали.

20

21

фрагменты,

формирующие ВНЧС, не

изменены

у подавляющего большин

ства

больных (свыше 80%), а основ

ные

патологические изменения каса

ются

внутрисуставных отношений в

положении

привычной окклюзии.

Они

выражались в смещении головки

нижней

челюсти из правильного по

ложения.

Наблюдались следующие

виды

смещений: 1) назад, при котором

задний

контур головки располагался

позади

просвета глазеровой щели

(32,8%)

больных (рис. 15); 2) вниз

(23%

больных), при котором наиболее

широкой

оказывается центральный

участок

рентгеновской суставной ще

ли

или вниз и вперед (рис. 16); 3) кза

ди

и вниз (44,2% больных) (рис. 17).

Поскольку

основным составляющим

компонентом

просвета рентгеновской

суставной

щели является внутрисус

тавный

диск, изменения формы и ши

рины

щели в разных отделах отобра

жают

изменения положения внутри

суставного

диска чаще

всего

смещение

его вперед, которое может

быть

обусловлено удлинением задних

фиксирующих

связок, или даже отры

вом

их от заднего полюса диска, что

характерно

для внутрисуставного бло

ка

или «сворачивания» диска между

костными

суставными фрагментами.

При

открывании рта наблюдаются следующие

изменения: головка нижней

челюсти с одной или обеих сторон

оказывается

почти полностью неподвижна,

осуществляя только небольшую

ротацию. Такие изменения встречались

почти у 12% обследованных. Почти

в половине наблюдений (46,6%) отмечалось

ограничение экскурсий головок

нижней челюсти на разную величину.

У 30% пациентов отмечено су-

Дисфункция является преобладающим среди всех заболеваний височ-но-нижнечелюстных суставов. Наиболее характерными ее проявлениями являются нарушения экскурсии нижней челюсти, которые имеют следующий характер: ограничение открывания рта, смещение нижней челюсти в сторону при открывании рта, ограничение закрывания рта. К числу основных жалоб относятся также: боль, «шумовые явления» в области височ-но-нижнечелюстного сустава, затруднение при откусывании и пережевывании пищи, чувство усталости и стягивания в зоне жевательных мышц, головные боли, ощущения заложенности уха. По нашим наблюдениям, каждый из этих симптомов встречается изолированно почти в 35% наблюдений, а различные их комбинации -в 65% случаев. Наиболее частыми сочетаниями жалоб являлись боль и ограничение открывания рта (25%); боль и «шумовые явления» в области сочленения (60,2%); боль и смещение нижней челюсти в сторону (14,8%).

При клиническом обследовании зубочелюстной системы, по нашим наблюдениям, почти у 24% пациентов обнаруживаются нарушения прикуса: перекрестный, прямой, открытый; около 90% пациентов имеют вторичную адентию с наличием односторонних или двусторонних дефектов нижних или верхних зубов, главным образом, в области моляров. Около половины обратившихся с жалобами имеют дефекты зубных рядов, восстановленные протезами.

При рентгенологическом исследовании у всех больных обнаруживалось следующее: анатомические костные

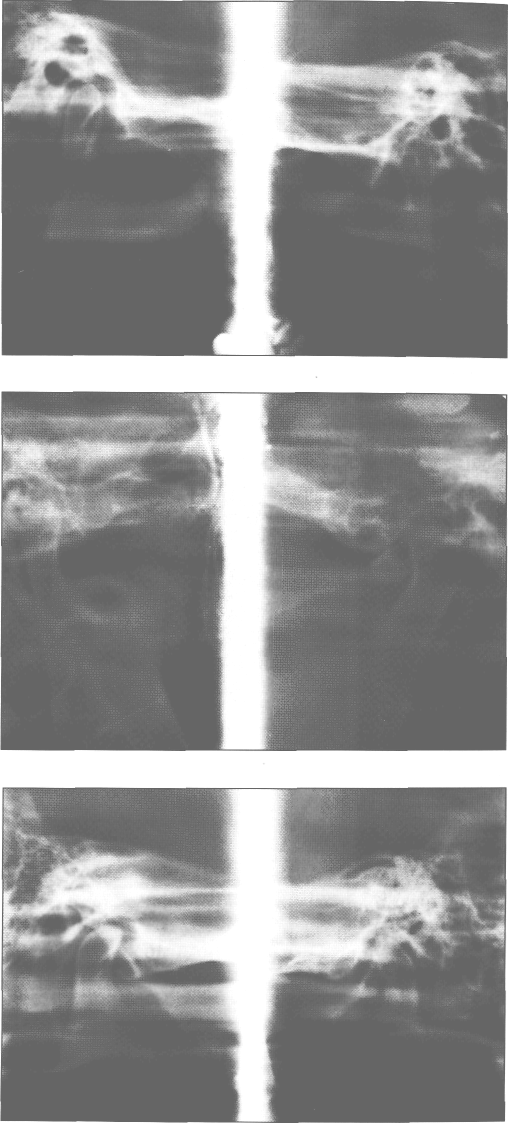

Рис. 15. Дисфункция левого височно-нижнечелюст-ного сустава со смещением суставной головки назад — зонограмма в привычной окклюзии.

Рис. 1 6. Дисфункция обоих височно-нижнечелюстных суставов. Зонограмма в привычной окклюзии. Смещение обеих суставных головок вниз, а правой, кроме того, вперед.

Рис. 17. Дисфункция правого височно-нижнечелю-стного сустава. Зонограмма в привычной окклюзии. Смещение правой суставной головки вниз и назад.

22

23

Между правой суставной головкой и бугорком большое расстояние (3-4 мм) — переднее смещение внутрисуставного диска.

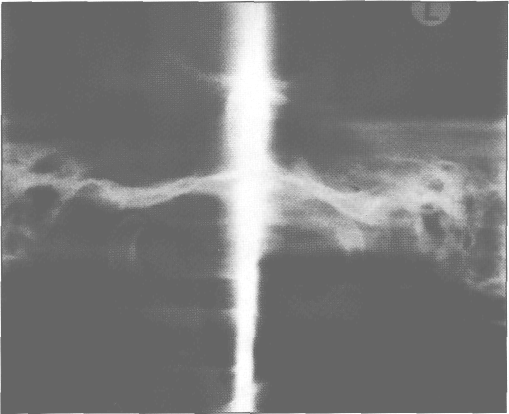

Рис. 1 9. Томограмма височно-нижнечелюст-ного сустава в положении правильной окклюзии.

Артроз левого височно-нижнечелюстного сустава — сужение рентгеновской суставной щели, деформация суставных площадок, субхондральный склероз замыкающих кортикальных пластинок. Смещение суставной головки вперед.

щественное увеличение величины передних смещений головки нижней челюсти, когда между суставными площадками сохраняется контакт меньше, чем на 1/3 поверхностей или полный вправляющийся вывих, когда между суставными площадками контакт отсутствовал (рис. 18).

Обращает на себя внимание тот факт, что избыточное переднее смещение головок сопровождается у половины больных наличием большого расстояния между суставными площадками, что может быть следствием избыточного переднего смещения внутрисуставного диска.

Все перечисленные изменения могут быть одно- или двусторонними, одинаковыми или разными по объему определяемых нарушений.

У 30% больных имелись, помимо рентгенологических проявлений дисфункции, симптомы артроза ВНЧС — некоторое уплощение выпуклости головки или суставного бугорка, небольшое сужение суставной щели во всех отделах, субхондральный склероз замыкающих площадок

(рис. 19). У 1/3 всех лиц с дисфункцией ВНЧС при рентгенологическом исследовании пациентов отмечено одно- или двустороннее обызвествление на месте прикрепления нижнего полюса латеральной крыловидной мышцы к головке нижней челюсти. При этом головка несколько деформировалась вследствие формирования переднего остеофита на месте прикрепления сухожилия этой мышцы. Такую картину можно расценить как один из видов деформирующего артроза.

44,6% пациентов, среди которых преобладали женщины, связали появление боли и изменения движений нижней челюсти с определенными причинами: с предшествующей травмой костей лицевого скелета, потерей коренных зубов, протезированием, длительным пребыванием с открытым ртом на лечении у врача-стоматолога. Часть пациентов связала появление жалоб с перенесенной простудой, ОРЗ, вирусным гриппом. У 30% удалось выявить предшествующий эмоциональный стресс, а у 2%

человек — острый вывих нижней челюсти.

Мы пришли к выводу, что у одной группы больных боль имеет миоген-ный характер и чаще всего связана с травмой или предшествующим резким перенапряжением мышц при откусывании очень твердой пищи, играют роль и психо-эмоциональные возбуждения и миозит. При рентгенологическом исследовании ВНЧС у этих больных выявляется смещение головки нижней челюсти вниз и ограничение открывания рта. Эти симптомы мало связаны с патологическими изменениями в тканях сочленений, поражающим ВНЧС, а являются следствием опосредованного воздействия на функцию в результате воспаления и травмирования прилежащих тканевых структур, главным образом прилегающих мышечных структур и связок, обеспечивающих нормальную функцию сочленения. У второй группы пациентов источником боли являются внутрисуставные нарушения: смещение внутрисуставного диска или головки кзади и травматизация

сплетения, расположенного в била-минарной зоне, а также перерастяжение суставной капсулы, разрывы внутрисуставных связок. Этот характер боли трактуется нами как артро-генный. Однако и в этих случаях значительной частью болевого компонента может быть мышечный и, в частности, перерастяжение латеральной крыловидной мышцы.

Даже при наличии гипертонуса латеральной крыловидной мышцы нередко боль обусловлена в большей мере другими факторами, и, в частности, перерастяжением внутрисуставного связочного аппарата, сдавлением би-ламинарной зоны или натяжением капсулы сустава. Хотя бесспорна роль мышечного фактора в возникновении перечисленных причин боли, и почти всегда она связана с повышением тонуса латеральной крыловидной мышцы. Однако нередко это не основная и не единственная причина боли в области ВНЧС.

Наиболее сложной является ситуация, когда имеет место сочетание болей в области ВНЧС, с гипертонусом

24

25

и болезненностью латеральной крыловидной мышцы, возникающих при восстановлении окклюзионных взаимоотношений протезами. При этом рентгенологически обнаруживаются изменения положения головки нижней челюсти в ямке.

В наших наблюдениях были пациенты, преимущественно женщины, у которых непосредственной причиной боли являлся неврит третьей ветви тройничного нерва. При этом можно было обнаружить факторы, предрасполагающие к возникновению неврита — психогенное или окклюзионное перенапряжение латеральных крыловидных мышц при длительном нахождении с открытым ртом в кресле у врача-стоматолога, раздражение третьей ветви тройничного нерва пломбировочным материалом и т.д. Раздражение чувствительных волокон нерва в этих случаях перекидывается на двигательную порцию нерва и приводит к болезненному гипертонусу латеральной крыловидной мышцы.

Довольно часто у таких больных нарушения движений нижней челюсти сочетаются с «шумовыми» явлениями в области ВНЧС, возникающими при движении нижней челюсти. В настоящее время в литературе преобладают ошибочные представления о том, что их причиной является остеоартроз. Сами по себе дегенеративные изменения в суставе не имеют никакого значения для возникновения «шумовых» явлений и вообще не сопровождаются какой-либо клиникой. Но они всегда возникают при дискоординации движений головки нижней челюсти и суставного диска, обусловленной мышечным дисбалансом на фоне психофизиологических процессов, окклюзионных нарушений и разовых перенапряжений мышечно-свя-

зочного комплекса сустава с разрывом внутрисуставных связок (Ба-нух В. Н., Гуцуцуй В. Л., 1992; Банух В. Н., Кожокару М. П., 1989; Вакуленко В. Н. с соавт., 1989; Василенко 3. С. с соавт., 1987; Ильин А. А., 1996 и др.).

Дегенеративные изменения в ВНЧС имеют типичные рентгенологические проявления, указанные выше, и в подавляющем большинстве случаев обнаруживаются только при рентгенологическом исследовании, никакой клиникой не сопровождаясь (рис. 19).

В то же время «шумовые» явления обычно развиваются в отсутствии каких-либо органических изменений костных элементов ВНЧС. Лишь у 18—20% пациентов «шумовые» проявления и боли сочетают с рентгенологической симптоматикой артроза.

Таким образом, болевой синдром возникает вследствие: сдавдения сосудисто-нервного пучка биламинар-ной зоны, необычного по силе или направлению растяжения связок и капсулы сустава, раздражения нервных сосудистых окончаний в окружающих сустав мышцах при их необычном тонусе.

При этом следует напомнить, что кости лишены болевых рецепторов и сами по себе источником болевых ощущений быть не могут.

Предпосылкой развития болевого синдрома чаще всего являются нарушения прикуса, особенно при потере нижних моляров и ошибках протезирования, связанных с изменением высоты прикуса, а также длительное пребывание пациента с открытым ртом на приеме у врача-стоматолога при лечении зубов, чрезмерное разовое открывание рта при введении в полость рта больших предметов, разовое резкое напряжение жевательных

мышц при употреблении твердой пищи, перенесенные накануне стрессовые состояния или хроническое нарушение психо-эмоциональной сферы, восстановление окклюзионных взаимоотношений при длительно существующей полной адентии; длительная частичная вторичная адентия, обуславливающих односторонний тип жевания при наличии дефектов в зубных рядах. Как правило, болевой синдром отмечается у больных, имеющих одну из перечисленных причин на фоне лабильной психики, состояния напряжения нервной системы, имеющих сопутствующие заболевания щитовидной железы или гинекологические заболевания. Так, среди 83% больных, у которых обнаруживалась данная патология, 79% были женщины.

По нашим наблюдениям, при болевом синдроме почти всегда имелся гипертонус или спазм латеральной крыловидной мышцы, который легко определяется клинически при паль-паторном обследовании данной мышцы, и проявлялся ее напряжением и резким усилием боли при выполнении изометрических движений нижней челюсти, выполняемых с нагрузкой.

Таким образом, анализ клинических и рентгенологических проявлений нарушений экскурсий нижней челюсти при синдроме дисфункции ВНЧС, свидетельствует, что основная масса этих больных имеет болевой симптом. В то же время этот симптом требует проведения обязательной дифференциальной диагностики с рядом заболеваний других органов че-люстно-лицевой области в связи с иррадиацией боли в область ВНЧС (Егоров П. М., Карапетян И. С., 1979; Зи-зевский С. А., 1992; Кутуева Ф. И. с соавт., 1992; Неустроев В. В., 1989; Рузин Г. П.,ЧечинА. Д., 1989 и др.).

Практически все авторы указывают на необходимость пускового фактора для развития болевого синдрома. Таким инициирующим фактором является развитие спазма в жевательных мышцах, вызванных различными причинами. Безусловно, большую роль играют психогенные факторы и стрессы (Егоров П. М., Карапетян И. С., 1979; Kubein-Meesen-bergD., Jahnig A., Jager A., 1985; de Laat A., van Steenbenghe D., 1985 и др.). Об этом свидетельствует тот факт, что боли существенно чаще встречаются у женщин, особенно в молодом возрасте. В то же время нельзя отрицать фактор разового перенапряжения жевательных мышц, обусловленный различными причинами, как инициирующий фактор развития болевого синдрома (Егоров П. М., Карапетян И. С., 1979; Петросов Ю. А. с соавт., 1996; Петро-сов Ю. А., Пономаренко И. Н., 1989; Sakurai К. et al., 1989; Van Sickels J.E. et al., 1987 и др.).

Характер боли и ее иррадиация у больных неоднотипны и не всегда указывают на их природу. Если боль в области ВНЧС обусловлена давлением головки нижней челюсти на область биламинарной зоны или перегрузкой внутрисуставных связок, она локализуется в области ВНЧС, иррадиирует в ухо и усиливается при движениях нижней челюсти. При пальпаторном обследовании у этих больных определяется умеренная болезненность латеральной крыловидной мышцы, усиливающаяся при напряжении, и локальная боль в области ВНЧС при вертикальной нагрузке на угол нижней челюсти. В то же время определяется уменьшение объема поступательных движений головки нижней челюсти на стороне поражения. Объем открывания рта уменьшается. На снимках отчетливо видно, что головка нижней че-

26

27

люсти своим задним полюсом заходит за просвет глазеровой щели. Как при клиническом обследовании, так и на рентгенографии у больных с такой причиной развития болевого синдрома чаще всего в анамнезе отмечается длительное пребывание с открытым ртом, или чрезмерно широкое открывание рта при лечении зубов, зевоте или введении в полость рта большого предмета. Рентгенологические проявления -- смещение головки назад в состоянии привычной окклюзии при открывании рта и незначительный объем ее поступательных движений обусловлены передним смещением внутрисуставного диска и связаны с раздражением биламинарной зоны.

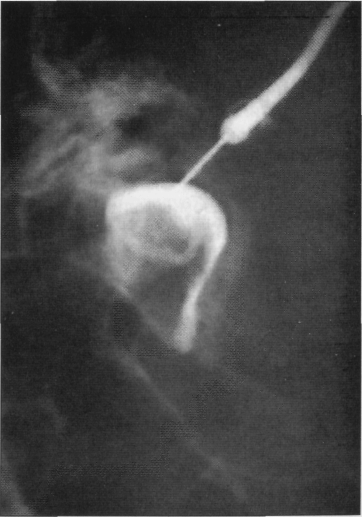

Данное состояние клинически и рентгенологически определяется как «блок» сустава вследствие переднего смещения суставного диска (рис. 20), что подтверждается данными артрог-рафии (рис. 21).

На представленной артрограмме с введением контраста в нижний отдел сустава определяется тень диска в переднем отделе ВНЧС.

Вправление диска у этих больных способствует уменьшению и изменению болей, увеличению объема движений челюсти.

По всей видимости, изменения положения головки нижней челюсти в виде смещения ее назад у больных с болевым синдромом, оцененное с анатомических позиций, и побудили Костена выдвинуть свою теорию происхождения боли и описать встречающийся при этом симптомо-комплекс, который долгое время доминировал в оценках клиницистов. При этом любая патология в области ВНЧС диагностировалась как сидром Костена. В последние годы, рассматривая теорию Костена как в известной мере механическую и от-

Рис. 20. Схема переднего блока сустава.

Рис.21. Артрограмма верхнего этажа ви-сочно-нижнечелюстного сустава. Переднее смещение внутрисуставного диска.

вергая ее, некоторые авторы (Егоров П. М., Карапетян И. С., 1986; Sougris F., 1985), оценивая боль, возникшую в области ВНЧС только как миогенную, занимают также несколько однобокую позицию. Как показывает анализ собственных наблюдений, болевой синдром в области ВНЧС не всегда может быть объяснен только состоянием латеральной крыловидной мышцы.

«Шумовые» явления являются кардинальным симптомом дисфункции, патогенез которого также должен определяться на базе знаний анатомии и физиологии.

«Шумовые» явления в виде хруста, трения, крепитации определяются в основном у больных с нарушением внутрисуставных отношений, приводящим к смещению или складыванию внутрисуставного диска, которые, в свою очередь, в большинстве обусловлены нарушениями физиологического состояния и натяжения связок, частичной их минерализации (как и любых других связок скелета ). Ускорение этого процесса связано с микротравматизацией связок в процессе дисфункции сочленения и изменения нагрузки на сустав, вследствие потери коренных зубов.

Перечисленные причины в известной степени отображают повреждение внутрисуставных тканей — инво-лютивные или метаболические изменения.

В процессе жизни человека сустав подвергается возрастному ремодели-рованию, которое протекает бессимптомно. При воздействии же на сустав различных экзогенных и эндогенных факторов, превышающих возможности физиологического ре-моделирования, развиваются патологические процессы, которые вначале можно рассматривать как функцио-

нальную патологию, а затем переходящую в патологические изменения всех элементов ВНЧС. Эта последовательность, в свою очередь,обусловливает вначале проявление дисфункции сочленения, проявляющейся болью, «шумовыми» явлениями и нарушением движений нижней челюсти, а затем и морфологическую дезинтеграцию сочленения.

Старение есть результат

действия различных причин, но оно индивидуально для каждого пациента и органа. Изменения в костях выражаются в основном в рарефикации костной ткани, но и могут проявиться очагами остеогенеза в сухожилиях, связках, периостальных зонах. В результате этого образуются краевые шпоры, гиперостоз с деформацией головки. Нарушается строение и биохимия хрящей, синовиальной оболочки, уменьшается циркуляция синовиальной жидкости как в количественном, так и в качественном составе, это так называемое старческое ремодели-рование сустава, которому в значительной мере способствуют все проявления дисфункции.

Старческое ремоделирование является по сути проявлением дегенеративной перестройки, характерной для артроза и остеоартроза. Болезнь и ин-волютивные проявления нерезко различаются в возрастном аспекте. Осте-оартроз также обусловлен нарушениями функции сустава, изменениями «мягких» тканей сустава в связи с предшествующими заболеваниями -травмами, воспалениями, которые дезинтегрируют диск и фиброзно-хря-щевые покрытия и снижают их амортизационные функции. В этих случаях вторичные костные изменения и обызвествления связок отображают компенсаторные изменения, позволяющие более правильно распреде-

28

29

лить нагрузку на костные суставные отделы.

У наблюдавшихся нами больных шумовые явления в виде хруста, трения, крепитации были обусловлены подобными изменениями в элементах сустава вследствие его перегрузки, особенно при односторонних и двусторонних дефектах зубных рядов в области жевательных зубов и снижении высоты прикуса. Мы согласны с мнением R. Pinkerst (1985), что именно патологические перегрузки в суставе, обусловленные потерей жевательных зубов, приводят к возникновению прежде всего хруста в начале, на высоте или в конце открывания рта.

При гистологическом исследовании изменений суставного диска у больных со сниженным прикусом, в результате потери жевательных зубов, R. Pinkerst (1988) выявил первоначальные изменения в центральной, наиболее тонкой части диска, а в последующем и во всех его отделах. Макро- и микроскопические изменения волокнистого хряща проявлялись в виде его разволокнения, набухания и появления перфорационных отверстий.

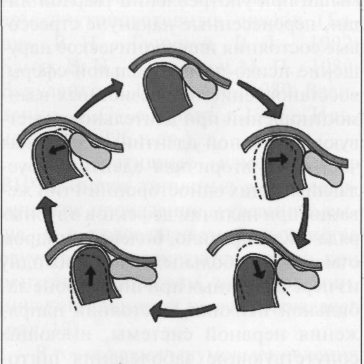

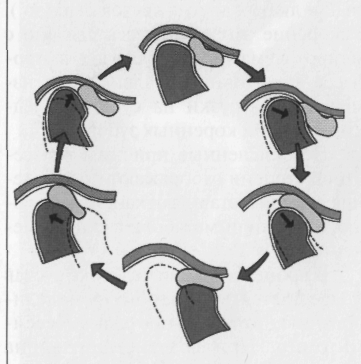

«Шумовые» явления в виде щелчка чаще всего обусловлены несколько другим механизмом, а именно нарушением взаимного расположения суставного диска головки нижней челюсти. Щелканье обеспечивается расположением утолщенного отдела диска перед или на уровне головки при сомкнутых челюстях и перескакивании головки через эту его часть при открывании рта. При этом головку тянет задняя связка диска, возвращая ее в нормальное положение, и она вместо того, чтобы вращаться над средней частью диска, как бы «перескакивает» его толстый край, что и сопровождается звуковым феноменом — раздает-

ся резкий щелчок (рис. 22). При закрывании рта задняя связка создает механическую обструкцию при движении головки и диска, а головка под действием задней группы жевательных мышц продолжает свое движение, «перескакивая» вновь через задний утолщенный край диска (Gage J., 1989; Krebs M. et al., 1995; Walker R. et al, 1987). К такому положению диска могут приводить острая или хроническая травма, парафункции жевательных мышц, потеря моляров, несбалансированная мышечная активность. В конечном итоге, перечисленные факторы приводят к удлинению боковых и задних прикреплений диска, связки ослабевают и диск мигрирует. Перемещение диска кпереди может носить временной характер или стать постоянным вследствие несвоевременного оказания помощи. При этом соединительная ткань связок в местах прикрепления, постепен-

Рис. 22. Схема возникновения «шумовых» явлений в суставе при переднем смещении диска — головка «перескакивает» через задний край сместившегося диска с соответствующим звуковым феноменом.

но травмируясь, повреждается все больше, а диск смещается все дальше вперед и наступает его стойкая фиксация в смещенном положении, а иногда и асептическое воспаление с частичным рассасыванием.

В то же время щелканье в суставе может быть обусловлено и чисто анатомическими условиями строения ВНЧС, что мы наблюдаем при подвывихах и вправляемых вывихах, когда головка и диск передвигаются через вершину суставного бугорка. В этом случае щелчок определяется в конце открывания рта и в начале его закрывания.

Изолированные шумовые явления в области ВНЧС мы отметили более чем у 1/3 больных, обратившихся за помощью, а по данным других авторов, частота их колеблется от 40% до 60% (Ильин А. А., 1996; Piette E., 1993; Solberg W. К., 1986; Walker R., Kalamadu S. 1987 и др..). Довольно часто имеет место сочетание двух ведущих симптомов дисфункции — боли и шумовых явлений в области ВНЧС, что заставляет больных обращаться за медицинской помощью.

Следует также обратить внимание, что почти в 15% у пациентов с дисфункцией ВНЧС имеются сопутствующие заболевания — шейный остеохондроз, заболевание щитовидной железы, яичника, мастопатия.

Сопутствующая патология также требует выявления, так как достаточно хорошо известна взаимосвязь патологии скелета и, в частности, суставов с эндокринными расстройствами (Дедух В. В. с соавт., 1992; Егоров П. М., Карапетян И. С., 1979; Travell J. G., Simons D. G., 1989; Van Dom L. et al., 1995 и др.). По мнению В. В. Дедух (1988), дезинтерацию эндокринного статуса организма следует рассматривать как фактор повы-

шенного риска в возникновении патологических процессов в суставах. О взаимосвязи функциональных нарушений в области ВНЧС и патологии позвоночного столба сообщили Ру-зин Г. П., Чечин А. Д. (1989), Сергеева Т.А. (1995), Bailey R. О., Rodim А. В. (1987), TanakaT. Т. (1987) и др.

Таким образом, анализ клинических и рентгенологических проявлений у больных с функциональной патологией ВНЧС позволяет констатировать, что дисфункции количественно преобладают среди всех заболеваний ВНЧС и встречаются более чем у 90,7% от всех пациентов с жалобами на зоны сочленений. При этом данный вид патологии чаще встречается среди женщин (82%). К развитию дисфункций предрасполагают особенности анатомического строения сустава: его симметрия как функционального комплекса, тесная связь функциональных особенностей с состоянием прикуса, важность сохранения мышечного синергизма при выполнении функции. Возрастные изменения всех элементов сустава предрасполагают к развитию в нем функциональных нарушений под действием различных причин.

Практически, в конечном итоге, вся патология ВНЧС обусловлена дис-координацией сократительной способности мышц, принимающих участие в движении нижней челюсти. Это подтверждается многочисленными элект-ро-миографическими исследованиями (Егоров П. М., Карапетян И. С., 1986; Пономаренко И. Н., 1986; Burdet-te В. Н., Gale E. N., 1988; Kononen N., SiirilaH. S., 1988идр.). При этом диско-ординация деятельности мышц может быть следствием нарушений окклюзии, приводящим к изменениям проп-риоцептивной информации из тканей

30

31

Современные методы диагностики, в первую очередь рентгенологическое исследование, позволяют достаточно точно определить состояние и взаимоотношение элементов ВНЧС и определить причину дисфункции.

Наш опыт показал, что зоногра-фия или зонотомография ВНЧС вполне пригодны не только для дифференциации различных видов нарушения экскурсий нижней челюсти, связанных с изменениями височно-нижне-челюстных суставов, но и для детального выявления подавляющего большинства патологических изменений, обуславливающих нарушения функций сочленения. Имеются, однако, детали изменений, которые не могут быть определены без дополнительной артрографии в сочетании с компьютерной томографией или без таковой

или с помощью магнитно-резонансной томографии. К таковым относятся разрывы внутрисуставных связок и мениска.

Важным этапом послойного рентгенологического исследования является определение возможности вправления смещенного внутрисуставного диска. Если вправление диска осуществить не удается, следует думать о его люксации с адгезией в новом положении, что можно подтвердить артрог-рафическим исследованием.

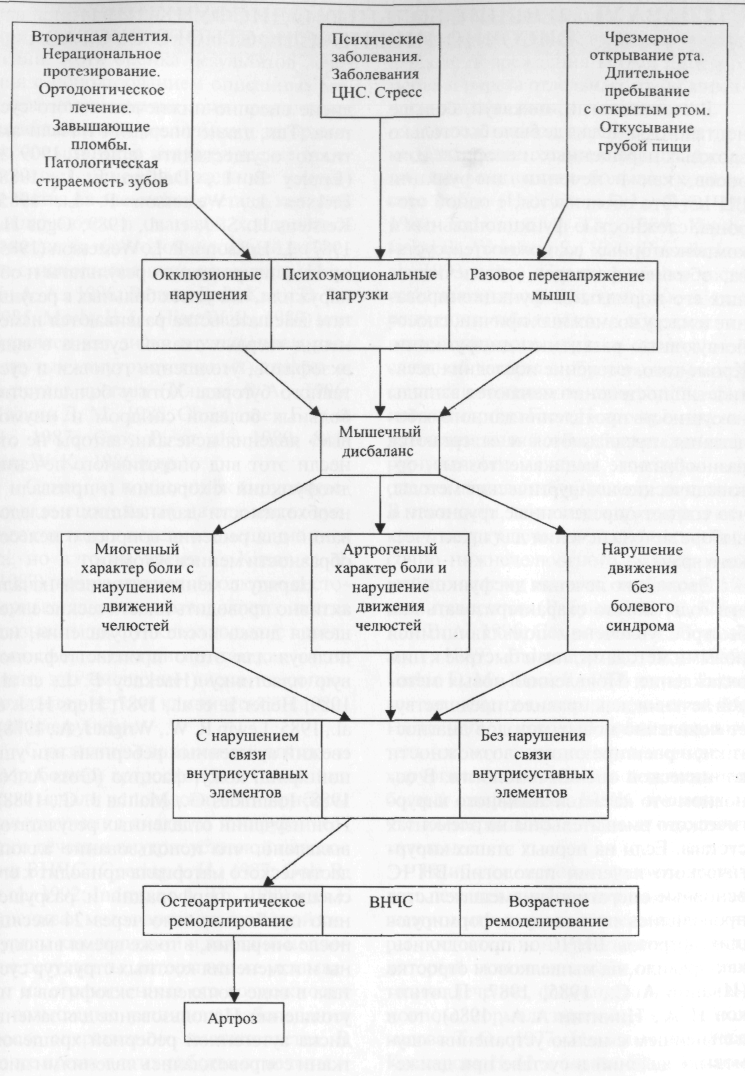

Необходимо подчеркнуть, что большое число пациентов с дисфункцией ВНЧС направляется на консультацию с диагнозом «артрит ВНЧС», который не имел под собой ни клинического, ни рентгенологического обоснования. Это свидетельствует о крайне неудовлетворительном знании патологии ВНЧС практическими врачами-стоматологами и недостаточной изученности этой проблемы. Из всех групп обследованных нами пациентов только у 7 из них имели типичные клинические проявления артрита. То же можно сказать о диагнозе «артроз», который был нередким поводом для направления больных на консультативное исследование. В виду отсутствия у артроза патогеомоничных проявлений, такое заключение клинициста также является существенной ошибкой. Суммируя вышеизложенное, мы представляем патогенетические факторы развития дисфункции ВНЧС в виде схемы (рис. 23).

32

Рис. 23. Схема патогенеза развития дисфункции ВНЧС.

1ии ВНЧС

33