- •Справочная книга кинолюбителя

- •Глава I

- •Глава II

- •Глава 111

- •Глава IV искусство монтажа

- •Глава V

- •3. Проверка и испытание киносъемочных камер

- •Глава VI техника съемки фильма

- •1. Подготовка киносъемочного аппарата к работе

- •2. Съемка со штатива и с рук

- •3. Светофильтры

- •4. Приемы киносъемки

- •5. Освещение при киносъемке

- •6. Приборы искусственного освещения

- •7. Схемы установки света при искусственном освещении

- •8. Киносъемка на цветную пленку

- •9. Композиция кадра

- •Глава VII

- •1. Нормальная киносъемка

- •2. Специальные виды киносъемок

- •16 Кадр/с кинофильмов, снятых с пониженной

- •18 Кадр/с

- •3. Комбинированные киносъемки

- •4. Киносъемка мультипликаций

- •Глава VIII экспонометрирование

- •1. Экспонометры

- •2. Встроенные экспонометры

- •3. Экспонометрия при натурной съемке

- •4. Фотодальномер

- •Глава IX

- •1. Магнитная запись звука. Магнитофоны

- •2. Технические возможности

- •4. Метод последующего озвучивания

- •5. Метод предварительного озвучивания

- •6. Микширование сигналов от нескольких источников

- •8. Техника записи музыки

- •9. Техника записи шумов

- •10. Монтаж магнитных фонограмм

- •Глава X

- •1. Обработка кинопленки

- •2. Монтаж изображения

- •4. Эксплуатация фильма

- •Глава XI кинопроекторы

- •1. Любительские кинопроекторы «Луч», «Луч-2»

- •2. Передвижная киноустановка «украина-5»

- •3. Комплект звуковоспроизводящей универсальной аппаратуры кзвп-10

- •4. Портативная киноустановка «радуга»

- •5. Школьная кинопередвижка кпш-4 («школьник»)

- •6. Проверка и регулировка кинопроекторов

- •Глава XII

- •Глава VII. Нормальная, специальные и комбинированные

- •Глава VIII. Экспонометрирование.......... 192

- •Глава IX. Изготовление звуковых фильмов...... 200

- •Глава X. Обработка кинопленки, монтаж и эксплуатация

- •Глава XI. Кинопроекторы............. 265

- •Глава XII. Киноэкраны, установка аппаратуры, зал. Дневное кино............... 362

Глава IV искусство монтажа

Монтаж играет решающую роль в процессе создания кинофильмов всех жанров. Большой вклад в разработку теории монтажа внесли ведущие режиссеры советского кино Вс. Пудовкин, С. Юткевич и другие. Успешно занимаются этими вопросами и многие деятели современного советского кинематографа.

Однако очень трудно провести какие-то четкие границы между отдельными вопросами, входящими в комплекс понятий «киномонтаж», и здесь они будут носить несколько условный характер.

Некоторыми авторами сделана попытка разделить круг теоретических вопросов киномонтажа на четыре группы: 1) последовательность кадров; 2) выбор точек зрения камеры, выразительность; 3) ритм; 4) плавность монтажного изложения. Так как такая группировка позволяет кинолюбителю как-то разбираться в этих довольно сложных и взаимосвязанных вопросах, рассмотрим их более подробно.

Последовательность кадров. Основной вопрос, который встает сегодня перед кинолюбителем, заключается в следующем: можно ли снимать любой фильм без сценария или всегда необходимо следовать более или менее тщательно разработанному сценарию?

Крупнейшие мастера кинематографа (Эйзенштейн, Гриффит и другие) в период немого кино снимали фильмы без тщательно разработанных сценариев, но при этом обеспечивали себе большое количество метража отснятой пленки и затем, комбинируя на монтажном столе кадры в различной последовательности, монтировали фильм, добиваясь подчас выдающихся результатов.

В наше время нельзя рекомендовать кинолюбителю идти этим путем, так как большой расход пленки обходится очень дорого. Кроме того, получить один экземпляр фильма достаточной прочности на обратимой кинопленке, состоящей сплошь из склеенных кусков, затруднительно; и наконец, при создании звуковых фильмов возникает целый ряд технических трудностей, сильно усложняющих монтаж фильма из разрозненных отрывков. В частности, диалоги, реплики могут быть очень важны для развития сюжета, и это обстоятельство чрезвычайно затрудняет отбор и монтаж материала.

Анализ современных профессиональных, да и любительских, фильмов показывает, что в подавляющем большинстве случаев все они снимаются и монтируются по тщательно разработанным режиссерским сценариям. В этом легко убедиться, располагая режиссерскими сценариями и монтажными листами уже готовых фильмов. Такой анализ позволяет сделать следующие выводы: 1) постановка современных фильмов требует тщательного планирования; 2) монтаж должен производиться кинолюбителем уже в ходе киносъемки, а не на монтажном столе; 3) работа по планированию съемки

29

фильма ложится не на монтажера, а на кинолюбителя, выполняющего функции и сценариста, и режиссера, и оператора.

Все это относится к съемкам как игровых, так и научных, учебных и документальных фильмов.

Кинолюбителю особенно важно иметь продуманный сценарий, уметь еще в процессе киносъемки использовать монтажные переходы, так как любитель лишен возможности добиваться выразительности в процессе монтажа за монтажным столом и должен «снимать монтажно», т. е. учитывать все мош ажные закономерности в ходе самой съемки.

Последовательность кадров в фильме должна создавать реалистическую картину видимого мира. Попытки сложного монтажа, абстрагирования от действительности требуют высокого профессионального мастерства и не привели еще к сколько-нибудь интересным и значительным результатам. Те монтажные приемы, которые не согласуются с принципами реализма, непригодны для любительского кино. То же самое справедливо и в отношении различных чисто технических приемов в игровых фильмах да и в фильмах других видов. Они допустимы только до тех пор, пока не нарушают иллюзии реальности, не отвлекают внимание зрителя на одну техническую сторону фильма.

В отношении последовательности кадров (эпизодов, сцен, фрагментов) кинолюбителю лучше вести съемку в последовательности, максимально приближающейся к сценарию. В большинстве случаев это не вызывает особых трудностей, так как любительские сценарии короткометражных игровых фильмов не отличаются большой сложностью.

Выбор точек зрения камеры. Выразительность. Всякий кинофильм состоит из отдельных самостоятельных сцен, причем последовательность их в процессе съемки и монтажа подчиняется определенным, но довольно простым правилам.

Сцена должна сниматься в логической последовательности эпизодов, так, чтобы каждый эпизод или ряд планов отчетливо продолжал начатый рассказ. Кинолюбитель может использовать, скажем, такую последовательность съемки эпизодов или сцен:

1. Аппарат устанавливают на достаточно большом расстоянии от снимаемого объекта. Полученное изображение может быть названо общим планом.

2. Аппарат устанавливают примерно на середине первоначально выбранного расстояния между аппаратом и объектом съемки. В этом случае на экране получится изображение, которое можно назвать средним планом.

3. Если аппарат установлен близко к снимаемому объекту, изображение будет крупным, и мы получим так называемый крупный план.

Разумеется, это очень грубое деление. На практике встречается большое количество различных планов, но для работы над фильмом, в частности при разработке сценария будущей картины, удобно пользоваться классификацией, состоящей из семи планов:

1. Очень крупный. Очень крупное лицо человека или деталь объекта. Подобные кадры иногда называют деталью.

2. Крупный. Голова человека до плеч.

3. Крупный поясной. Фигура человека до пояса.

4. Средний. Фигура человека или группы людей по колени.

5. Средний дальний. Человек или группа людей во весь рост, во всю высоту кадра.

30

6. Общий. с)(?ьек:гы съемки с окружающей их обстановкой.

7. Дальний общий. Объекты съемки с большим количеством окружающих деталей.

Такое деление на планы целесообразно в практической работе, но в дальнейшем, приводя некоторые примеры, для простоты изложения мы вернемся к делению планов на крупные, средние и общие.

Уже из последовательности общий (/), средний (2) и крупный (3) планы (рис. 12) видно, что такой порядок съемки эпизодов

J

Рис. 12. Общий, средний и крупный кинематографические планы.

или сцены в подавляющем большинстве в кинолюбительской практике вполне оправдан. Конечно, такое чередование, планов не является обязательным, но кинолюбителю лучше всего научиться снимать именно в такой последовательности.

На рис. 13 приведена неоправданная последовательность планов.

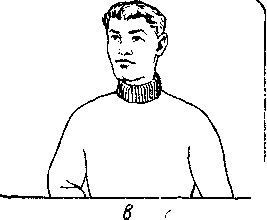

Рассмотрим простой пример — съемку скульптуры. На рис. !4 показаны три кадра, взятые из трех кусков пленки.

/ — общий план. В кадре площадь, на которой установлена скульптура, и все, что ее окружает. Общий план как бы представляет объект съемки зрителям, позволяет им составить представление о месте его расположения и окружении, увидеть, что статуя установлена на высоком постаменте.

2 — средний план. На кадре постамент и скульптура. Проработана фактура материала. Зритель получает представление сбо всем комплексе.

3 — крупный план. Крупно показана скульптура.

31

r~

J

Рис. 13. Последовательность планов. Переход от кадра а к кадру б не оправдан из-за слишком малого увеличения масштаба.

Рис. 14. Объект, снятый тремя планами.

Смена трех планов в логической последовательности представляет собой в этом случае законченный короткий рассказ о данном объекте съемки.

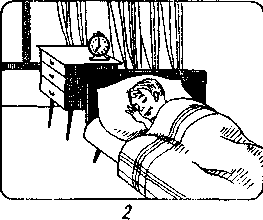

Рис. 15 иллюстрирует последовательность планов при съемке сцены пробуждения школьника. Первая сцена — будильник, снятый крупным 'планом (/) Затем камера отодвигается назад, и средний план (2) показывает будильник на столе, кровать и спящего в ней маль-

32

чика. Следующий план — общий (3). Он показывает всю обстановку комнаты и мальчика, делающего физзарядку. Здесь съемка велась в обратной последовательности.

Большей частью обратный порядок чередования планов применяется в целях достижения специальных эффектов. Например, когда режиссер фильма хочет сразу ввести зрителя в напряженную обстановку, заинтриговать деталью, он начинает сцену с крупного плана. Если же нет необходимости добиваться каких-то особых эффектов, то нарушать рекомендованный порядок чередования планов не следует. Например, если снять подъем мальчика в последовательности 1—3—2, то такие планы просто не смонтируют-ся, так как монтажные переходы ничем не оправданы вследствие нарушения логической последовательности.

При смене планов каждый включенный в картину кусок должен являться или результатом предшествующих, или предпосылкой для последующих. Так и осуществляется монтажный переход от одного кадра к другому, причем достигнуть гармоничного сочетания действия в двух последовательно расположенных кадрах будет относительно несложно.

Более трудной задачей является определение того места в процессе движения, в котором можно сделать монтажный переход. Если монтажный переход от одного плана к другому будет сделан в ничем не обоснованный момент непрерывно происходящего действия, то он только нарушит плавность киноповествования. Поэтому лучше всего делать его в конце или в начале какого-то движения, где монтажный переход будет вполне обоснован.

При съемке сцен различными планами часто изменяется и точка зрения (угол зрения камеры), но это не должно нарушать логики киноповествования.

Относительно небольшое изменение угла зрения практически не имеет смысла. Лучше значительно изменить его, тогда следующий кадр будет повторять первый, но уже с другой точки зрения. Все это следует учитывать при съемке. Однако изменять точку зрения

33

Рис. 15. Три кадра сцепы пробуждения школьника.

надо очень осторожно, так как при этом может измениться направление движения в кадре. А когда на экране показывается направленное действие (герой бежит в какую-то сторону, двое людей разговаривают между собой), очень важно обеспечить ясное представление о направлении движения или взаимном расположении действующих лиц.

3 4

Рис. 16. Соседние кадры, снятые крупным планом.

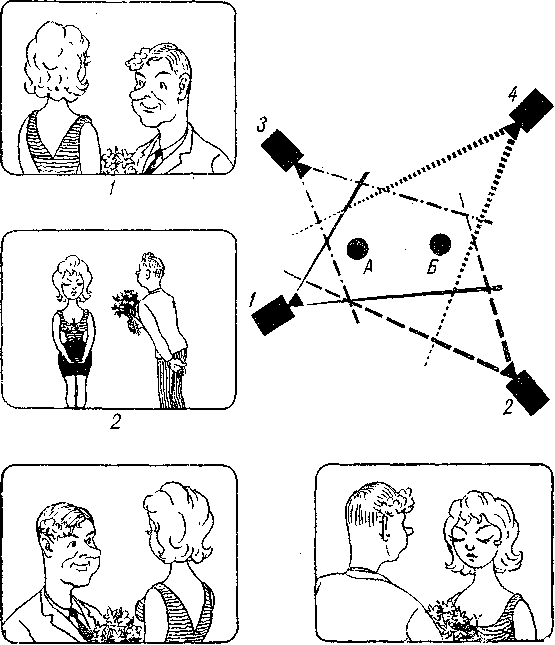

На рис. 16 приведен пример съемки крупных планов, стоящих в фильме рядом, в которых действующие лица смотрят в противоположные стороны. Мы видим в кадре 2, что действующие лица находятся лицом друг к другу. Если хотят получить два крупных плана, в которых каждое действующее лицо снято через плечо другого, то возникает вопрос: где же должна быть установлена съемочная камера?

34

При установке камеры а точке 1 актер А будет все еще показан смотрящим слева направо, как было в среднем плане. Монтажный переход, следовательно, не вызывает никаких возражений. Если камера устанавливается в точке 3, актер А ка крупном плаа.е будет смотреть справа налево. Такой план не обеспечит возможности четкого монтажного перехода, потому что направление взгляда актера становится прямо противоположным.

То же самое относится и к крупному плану актера Б. Этот крупный план должен быть снят из точки /, как и показано на схеме. Здесь и в крупном, и в среднем плане взгляд каждого актера обращен в одном направлении.

Необходимость сохранения у зрителя отчетливого ощущения направления не ограничивается одним лишь выбором точки съемки. Та же последовательность в направлении движения должна быть соблюдена и в том случае, если актеры входят в кадр и выходят из него. Например, если актер выходит из кадра вправо, то совершенно неприемлемо появление его в следующем кадре справа. Такой монтажный переход от одного кадра к другому является необоснованным, потому что предполагает мгновенный и ничем не оправданный поворот актера на 180°. Если по ходу развития сюжета желательно, чтобы актер, двигаясь, повернулся, необходимо показать момент его поворота.

Яркое и наглядное разъяснение весьма принятого в искусствоведении термина «выразительность» дает С. Эйзенштейн. Анализируя описание Петра в «Полтаве» А. С. Пушкина, Эйзенштейн пишет: «Самый порядок слов абсолютно точно определяет порядок последовательного видения тех элементов, которые в конца концов собираются в образ действующего лица, его пластически «раскрывают».

...Если бы в тексте стояло не:

...Из шатра,

Толпой любимцев окруженный,

Выходит Петр...

а стояло бы:

...Петр выходит,

Толпой любимцев окруженный,

Из шатра...

впечатление от выхода, который начинался бы с Петра, но не приводил бы к Петру, было бы совершенно иное. Это и есть образец выразительности (курсив наш. — Авт.), достигаемой чисто монтажным путем и чисто монтажными средствами. Для каждого случая это будет различное выразительное построение. И это выразительное построение каждый раз предрешает и предначертывает тот „единственно возможный порядок" „единственно возможных слов"» '.

Все это имеет громадное значение для проблемы обогащения выразительных средств кино.

Ритм. Большой выразительности киноповествования в сценах движения можно добшься регулированием ритма монтажа. Ритм действия в сцене диктуется ее содержанием, но состояние напряженности может быть усилено или ослаблено при монтаже применением

1 Эйзенштейн С. Избранные статьи. М., «Искусство», 1955.

35

разнообразных технических приемов. Скоростью, с которой развиваются события, и, следовательно, степенью волнения, порождаемого той или иной сценой, можно управлять.

Не следует путать два понятия: ритм и темп. Если темп развития действия может быть определен при съемке или даже ранее — в режиссерском сценарии, то ритм — это чисто монтажное искусство. Разработка ритма — ответственная работа при окончательном монтаже фильма, причем нельзя смонтировать куски, если они не совпадают по темпу и ритму. Наиболее частое и простое использование ритма как выразительного средства находит себе место в сценах погони. Такой беспокойный ритм строится на коротких монтажных перебивках.

Изменение темпа и ритма широко используется в кинолюбительских фильмах. Так, в превосходной игровой короткометражке «Фитилек по-любительски», показанной в Москве кинолюбителями из Свердловска, постепенно ускоряется темп движения девушки-стрелочницы, перебегающей от одной стрелки трамвайных путей к другой. Темп ускоряется, изменяется ритм. Авторам фильма удалось этим простым, но очень правильно примененным приемом добиться большой выразительности эпизода. Интересен финал картины. После быстро сменяющихся кадров — прием «стоп»: снята застывшая фотография катастрофы.

Снимая, а в дальнейшем и монтируя фильм, нужно помнить, что каждый кадр должен оставаться на экране в течение определенного минимума времени, необходимого, чтобы он стал понятным зрителю. Этот минимум времени определен в каждом отдельном случае размером, которым снято изображение, его содержанием, происходящим в нем движением и, наконец, контекстом. Таким образом, длина куска, время его показа на экране зависят от того, насколько содержание сцены сложно для восприятия.

В то же время длина куска является элементом ритма сцепы (эпизода) картины. Например, нужно показать некоторые кадры подряд так, чтобы они воспринимались ритмически как одинаковые. Одинаков ли должен быть метраж этих кадров? Очевидно, он будет зависеть от сложности восприятия зрителем изображения (или текста — в звуковом фильме) в каждом кадре. Если один кадр будет композиционно более сложен, чем другой, то последний должен быть короче. Создание единого ритма в фильме технически может быть осуществлено путем подрезания кадра до минимально возможной длины (если, конечно, снят кадр достаточной длины; доснять кадр обычно уже не представляется возможным).

Учитывая длину кусков при монтаже, надо помнить о двух разновидностях монтажных кусков. Если в монтажных кусках изображается пейзаж, натюрморт или интерьер, т. е. неподвижные объекты, которые можно показывать с любого места и в любом размере, в зависимости от потребностей монтажа, то такие куски легко подрезать. Иначе обстоит дело, если кусок заключает в себе начало, развитие и конец действия. В этом случае для сохранения нужного ритма не представляется возможным использовать такой технический прием, как простое подрезание. Поэтому применяется так называемый параллельный монтаж, когда показываемое действие можно разорвать, а в разрыве показать сцены, происходящие в то же время, но в другом месте. Чередованием таких сменяющихся кадров можно получить нужный ритм большого фрагмента фильма.

Для тех же целей служат и такие монтажные приемы, как включение в разрыв надписей и использование различных монтаж-

36

ных переходов (наплыв, затемнение, вытеснение и др.). К этим же техническим приемам следует отнести монтажные переходы от плана одного размера к плану другого размера, о чем уже было сказано выше.

Монтаж — это не только сборка кусков, составляющих фильм, но и закономерное чередование статических и динамических сцен! самых разнообразных объектов и действий, смена и сумма которых и создает кинокартину в ее окончательном виде. Монтаж включает в себя и тональное решение фильма. При съемках кинолюбитель должен стремиться к единообразию всего отснятого материала по качеству. Также и в процессе монтажа нужно следить за тем, чтобы кадры, расположенные рядом, не имели резкого отличного освещения, что привлечет внимание зрителя к переходу от одного кадра к другому. Резкий монтажный переход иногда может быть смягчен, например, киносъемкой «в затемнение» или «из затемнения».

При работе над звуковым фильмом особое значение приобретает монтаж звука. Речь идет не о механическом озвучивании фильма, когда звук сопровождает изображение и мы добиваемся только синхронности между его воспроизведением и показом изображения. Умелое использование звука не только усиливает выразительность продуманно снятого изображения, но и обогащает его новыми ассоциациями.

В звуковом фильме возможно более экономное пользование средствами киноповествования, что позволяет усложнять сюжет фильма и достигать более убедительной степени реализма обычными приемами, близкими к повседневной действительности. Поэтому в звуковом фильме не всегда следует использовать те же приемы, что и в немом. Например, в жизни человек часто переключает свое внимание с одного предмета на другой. Зрение фиксирует мгновенно не только эти два предмета, но и те, которые расположены между ними. Поэтому монтажный переход от одного кадра к другому обоснован.

Система же восприятия звуков несколько иная. Можно слышать одновременно много различных звуков, поступающих с разных сторон. Когда появляется новый звук, доступный нашему слуху, он не вытесняет других, а становится частью всей суммы звуков, которую мы воспринимаем. В этом случае монтажный переход с одной фонограммы на другую при быстрой смене кадров на экране был бы надуманным приемом. Поэтому задачу использования звука в фильме следует решать иначе, основываясь на общности восприятия изображения и звуковой картины.

Глаз воспринимает все, что попадает в его поле зрения. Но не все он видит одинаково четко. Только сознательное усилие позволяет концентрировать внимание на каком-то определенном предмете. Сознательное усилие позволяет также отключаться от всех посторонних шумов, сосредоточиваясь на чем-то одном, конкретном. Однако внезапная перемена в характере и громкости звука, точно так же, как внезапно возникшее движение, непременно отвлечет внимание. Указанные две особенности восприятия звука — выделение главного звучания на фоне второстепенных и фиксация перемены в характере и громкости звука — позволяют так осуществлять монтаж, чтобы включение звука в фильм было реалистичным и оправданным.

Плавность монтажного изложения. В повседневной жизни, как уже говорилось выше, мы часто довольно быстро переключаем свое внимание с одного предмета на другой. Такую систему восприятия можно сравнить с процессом монтажного перехода. Однако следует

17

иметь в виду, что даже при быстром переключении внимания от одного предмета к другому ни один кадр не может ускользнуть от внимания зрителя, В этом заключается смысл понятия плавности монтажного изложения.

Фильмы, смонтированные с резкими монтажными переходами, с частой сменой кадров, снятых с различных точек зрения, воспринимаются трудно, так как зрителю не хватает времени для спокойного восприятия этих переходов.

Другая манера монтажа заключается в стремлении к такому течению действия в фильме, при котором грань между монтажными переходами была бы стерта и тем самым была бы обеспечена плавность повествования, близкая к реальной действительности. Это достигается, в частности, согласованием монтажного ритма с внутри-кадровым движением.

В звуковых фильмах сложнее осуществлять быструю смену кадров со столь же быстрой сменой фонограмм. Звуковые фильмы требуют большой плавности киноповествования.

Специальные методы монтажа. Создавая фильм, в частности монтируя его, невозможно обойти основные правила, которые сродни и искусству и технике, а потому не могут быть сведены к приемам только техническим или только эстетическим.

Одна из важнейших заповедей для всех, кто снимает фильм, гласит: «Снимай монтажно». Эго — призыв строго соблюдать преемственность кусков действия.

Известный искусствовед Поль Рота писал: «Монтаж не ограничивается стенами монтажной. Он должен присутствовать во всех стадиях создания фильма: в сценарии, в операторской работе и в трактовке снимаемого материала, принимая конкретную форму при соединении изображения со звуком».

При монтаже фильмов разных жанров применяют различные монтажные приемы, но всегда «монтаж является такой же необходимой составной частью кинопроизведения, как и все остальные элементы кинематографического воздействия» (С. Эйзенштейн).

Кинематография накопила огромное число примеров оригинальных монтажных решений, носящих самый разнообразный характер. Многие из них могут быть успешно использованы кинолюбителями. Здесь мы попытаемся рассказать о некоторых из них, пользуясь в необходимых случаях ссылками на профессиональные фильмы.

Простейшим является метод последовательного повествования, когда оно охватывает довольно длительный период, но сжато до пределов одночастного ролика, сохраняя реальную последовательность событий. Это достигается отбором наиболее значительных моментов повествования, объединенных в логически развивающийся сюжет.

Метод параллельного монтажа заключается в том, что два параллельно происходящих события показываются, чередуясь, одно за другим и связаны между собой сюжетной последовательностью. Основан этот метод на одном из главных свойств кинематографа, суть которого состоит в том, что можно снимать движение и мгновенно переносить зрителя из одного места действия в другое. Прием параллельного монтажа позволяет раскрыть на экране конфликт при быстро развивающемся действии. Очень часто этот прием используется в сценах погони, когда, показывая поочередно то преследующего, то преследуемого, автор фильма дает зрителю возможность с напряженным вниманием следить за событиями, причем иллюзия непрерывности действия полностью сохраняется.

38

Метод параллельного монтажа используют и тогда, когда хотят перенести действие из настоящего в прошлое и затем снова вернуться к настоящему. Такой прием удачно применен в картине «Последний дымок», поставленной кинолюбителями из Львова. По своему жанру это кинопортрет. Фильм повествует о старом железнодорожнике, всю жизнь проработавшем на паровозах, трубы которых теперь не дымят, сами же паровозы стоят на запасных путях. Старый машинист занимает свое место на застывшем паровозе и вспоминает былые дни.

Здесь применен параллельный монтаж кадров, изображающих машиниста, и кадров мчащегося паровоза под музыку известной песни «Наш паровоз, вперед лети». Таким образом, воспоминания даются параллельно развитию основной сюжетной линии.

Картина в свое время получила высокую оценку, она свидетельствует о большом мастерстве ее авторов, глубоком понимании яки искусства монтажа и его техники.

Более сложной разновидностью параллельного монтажа является перекрестный монтаж, когда монтируются кадры нескольких сюжетных линий.

Метод «строящею монтажа» основан на том, что организацией кинематографического материала с помощью монтажа можно вложить в него совершенно новый смысл, которым до этого материал не обладал. Вс. Пудовкин приводит такой пример. Если последовательно смонтировать три кадра: улыбающееся лицо актера, револьвер крупным планом и испуганное лицо того же актера, у зрителя создается впечатление, что этот человек трус. Если же переставитъ местами первый и третий кадры, то зритель будет считать поведение актера героическим. Таким образом, хотя в обоих случаях фигурировали одни и те же кадры, перестановкой было достигнуто изменение их эмоционального воздействия на зрителя.

Другим примером «строящегося монтажа» является создание необходимого впечатления путем показа ряда отдельных деталей, а не всей сцены целиком. Вс. Пудовкин писал:

«Обратите внимание на то, что целый ряд деталей, весьма характерных для данной сцены и даже подчеркнутых литературным ее изложением, как, например, «топая в грязи», «понурый возница», «седок, кутающийся в шинель», — все эти детали не дойдут до зрителя, если их просто ввести в качестве аксессуаров, снимая сцену целиком, так, как она описана. Кинематограф обладает своеобразным, чрезвычайно сильным впечатляющим приемом, благодаря которому можно обращать внимание зрителя на каждую деталь (грязь, ветер, поведение возницы, поведение седока) по отдельности, подобно тому, как мы последовательно описываем их литературно, а не просто отмечаем «скверную погоду», «двое на телеге». Этот прием называется «строящим монтажом»'.

Метод интеллектуального монтажа — наиболее сложный — использовался С. Эйзенштейном. Если Пудовкин в своей теории «строящего монтажа» утверждает, что наиболее эффектный показ того или иного куска достигается сцеплением ряда специально подобранных деталей повествования, то Эйзенштейн резко противопоставляет этому свою точку зрения, утверждая, что создание требуемого эффекта путем простого сцепления кусков означает лишь самый элементарный вид киномонтажа. По его мнению, вместо

1 Вс. Пудовкин. Техника фильма. М., 1929.

39

соединения кадров в плавной последовательности киноповествованиз должно строиться по принципу создания серии столкновений: «от столкновения двух данностей возникает мысль».

Монтаж, основанный на особенности восприятия с экрана смежных, но различных по содержанию кадров, называют ассоциативным монтажом. Пользуясь ассоциативным сопоставлением кадров, можно добиться интересного художественного результата: соединяя совершенно различные по содержанию кадры, можно вложить в сцену новый смысл. Например, на экране показан человек, погруженный в глубокое раздумье. Затем показывают хмурый осенний пейзаж с тяжело нависшими тучами. Простым сопоставлением этих кадров раскрывается душевное состояние героя.

Все способы монтажа, о которых сказано выше, находят применение в основном в художественных, иначе говоря, игровых фильмах. Однако кинолюбители в подавляющем большинстве заняты съемкой документальных, хроникальных, учебных фильмов, поэтому здесь мы укажем на некоторые особенности монтажа таких картин.

В документальном фильме решающую роль играет показ фактического материала, а не развитие вымышленного сюжета, как это имеет место в художественном фильме. Успех документального фильма зависит от удачно найденных, оригинальных изобразительных решений и от хорошо продуманного монтажного построения фильма. Тема здесь является лишь отправной точкой, и ее необходимо облечь в интересную форму.

Простейшая форма документального жанра — кинорепортаж. Хороший кинорепортаж должен раскрывать зрителям драматизм подлинных событий. Это требует тщательно продуманного монтажа.

Например, когда снимается репортаж о футбольном матче, то фильм вряд ли получится интересным, если снимать его весь с точки зрения зрителя, сидящего на трибуне. Для создания увлекательного кинорепортажа следует снимать различные моменты игры с разных точек. Нужно фиксировать только самые напряженные моменты и затем монтировать материал таким образом, чтобы у зрителей создалось более или менее цельное впечатление от всего матча.

Если в приведенном примере говорилось о необходимости «сжать» показ игры, то в ряде случаев при показе быстро протекающих событий бывает полезно «растянуть» их во времени. Это достигается включением кадров, подготовляющих зрителя к событию (например, взрыву, запуску ракеты и др.), которое на экране может произойти быстро, так что его легко не заметить.

Практически это означает, что, создавая документальный фильм, кинолюбитель должен хорошо ориентироваться в технике киномонтажа, должен полагаться на свою способность импровизировать и находить быстрое решение для устранения тех дефектов, которые обнаружатся в материале.

Снимая кинохронику, следует помнить, что к моменту ее показа события, о которых она рассказывает, перестанут быть новостями. Поэтому сюжеты кинохроники должны быть интересны не своей новизной, а способностью расширить познания зрителя о том или ином событии, уже известном ему из газет или других источников, показать такие детали события, которые оставались неизвестными. Материал кинохроники должен быть изобразительно интересным.

При демонстрировании кинохроники зрители увидят полдюжины отдельных и ничем не связанных между собой эпизодов. Переходы

40

от одного к другому должны быть очень быстрыми. Значительную помощь при этом окажет «шапка» — вступительные надписи.

Документальный или художественный фильм должен создавать настроение, атмосферу. Перед создателем учебных фильмов эти задачи не стоят. Цель таких фильмов — обучение. Поэтому, монтируя, нужно стремиться к ясности, к логической последовательности изложения, к тому, чтобы фильм был правильно понят зрителем.

Монтаж учебных фильмов определяется уже в стадии подготовки сценария. Именно здесь следует обеспечить логическое развитие основных мыслей и правильное выделение важнейших положений.

Больше, чем какой-либо другой, учебный фильм должен быть предельно точным. Все средства монтажа должны быть использованы для достижения задач, поставленных сценарием.

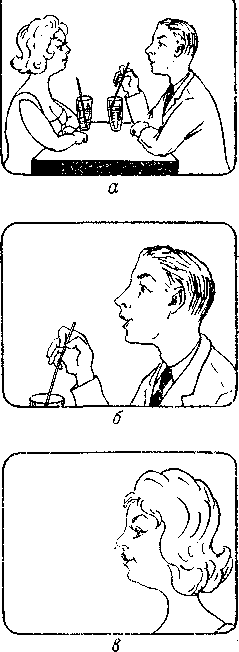

При съемке и монтаже необходимо учитывать главное направление съемки. Допустим, снимается общий план разговаривающих людей, сидящих в профиль к аппарату (рис. 17, а). Затем производится съемка лица крупным планом (рис. 17, б), и, наконец, изменив направление, снимают второго человека крупным планом с противоположной стороны (рис. 17, а). Если смонтировать эти куски и посмотреть на экране, то выявится полная путаница в расположении героев, невозможно будет установить, кто где сидит и кто куда смотрит. Этот пример свидетельствует о том, что нарушение правильного направления при съемке может привести к полному искажению мизансцены, что совершенно недопустимо даже в работе начинающих (при этом, правда, следует иметь в виду, что незначительное перемещение камеры — в пределах угла 45°,— конечно, допустимо).

Необходимо при монтаже учитывать направление движения и расположение людей и предметов в кадрах. Если две последовательные сцены, подлежащие монтажу, связаны

одна с другой, то положения движущихся и неподвижных объектов в них должны быть сохранены. Действия и появления объектов в обеих сценах должны согласовываться. Например, если человек в одном куске поправляет галстук правой рукой, а в следующем продолжает то же движение левой рукой — такие куски не смонтиру-ются. Чтобы этого избежать, снимают «с захлестом», или перекры-

41

Рис. 17. Пример нарушения

генерального направления

киносъемки.

тием, т. е. идентичные действия снимают дважды — конец цервой сцены и начало следующей. Эти куски затем склеивают вместе для лучшего сочетания кадров.

Нельзя также монтировать куски, если они не совпадают по темпу и ритму. Об этом надо помнить еще при съемке.

Монтажные переходы. Для выполнения монтажных переходов используют целый ряд технических приемов, которые могут быть осуществлены в процессе киносъемки и при монтаже. К этим приемам относятся затемнения, наплывы, вытеснения, шторки и др. Выполнение их не представляет затруднений, и, овладев ими, кинолюбитель сможет не только снимать монтажно, но и монтировать фильм.

Затемнение — один из наиболее часто применяемых приемов в тех случаях, когда подразумевается, что между концом одной и началом другой сцены прошло много времени. Выполнение его очень просто: при съемке постепенно уменьшается отверстие

диафрагмы (на объективе 8-мм киноаппарата). Сцена как бы исчезает в темноте. Обратный процесс — открывание диафрагмы до необходимой величины (соответствующей нормальной экспозиции) — называется съемкой из затемнения; при этом из темноты постепенно появляется отчетливое изображение.

Съемки в затемнении и из затемнения позволяют удобно вмонтировать надписи и осуществить плавный переход от эпизода к надписям и наоборот.

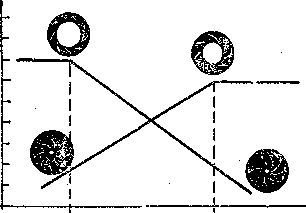

Наплывы — также простой, но требующий навыка

прием, позволяющий осуществлять незаметные, плавные переходы от одной сцены к другой. Вначале производится съемка в затемнение. Затем отснятый кусок пленки до начала затемнения отматывается в подающую кассету и производится вторичная съемка на этот же кусок, но уже из затемнения. Схема съемки наплыва изображена на рис. 18. Обычно время наплыва составляет 3—4 с.

Очень важно научиться равномерно замедленно или равномерно ускоренно вращать кольцо установки диафрагмы. Это необходимо для равномерного увеличения плотности на пленке (уменьшение экспозиции пропорционально квадрату входного зрачка объектива). Отматывать кусок кинопленки нужно очень точно. Делают это в темноте или, не открывая крышки камеры, с помощью специальной рукоятки, имеющейся на некоторых аппаратах.

Наплывы применяются в тех случаях, когда нужно за короткое время показать большие временные изменения. Например, показано начало стройки, а наплывом — уже завершенный строительный завод.

Вытеснение — прием монтажного перехода, который, подобно наплыву, выполняется в две экспозиции. При вытеснении кадра одна сцена постепенно сдвигается в сторону и заменяется другой. Заслонка, устанавливаемая перед объективом, медленно

42

I I I I I I I

Рис. 18. Схема наплыва.

(в течение 3—4 с) закрывает его. Затем на подающую кассету отматывается пленка и на нее производится съемка новой сцены, причем заслонка с той же скоростью отодвигается, открывая объектив. Заслонка может иметь форму клина или дуги и вытеснять кадр вверх или вниз, в стороны или в любом другом направлении.

Вытеснение может быть очень просто получено и на готовом фильме, если нанести тушью или лаком косую полоску в месте склейки двух разных сюжетов.

Указанные приемы монтажа часто используют в спортивных и хроникальных фильмах, в киножурналах, т. е. в тех случаях, когда отдельные эпизоды, непосредственно не связанные между собой, объединены одной темой, одним отрезком времени и т. п.