- •Тема 4. Современные микросоциологические теории (часть 2)

- •1. Эмпирическая школа в социологии.

- •3. Теория социального обмена.

- •1. Дж. Хоманс.

- •2. П. Блау.

- •4. Теория рационального выбора Джеймса Коулмена.

- •5. Символический интеракционизм.

- •2. Г. Блумер1.

- •2. Ч. Кули.

- •4. И. Гоффман.

- •5. Феноменологическая социология.

- •2. П. Бергер, т. Лукман.

- •3. Г. Гарфинкель.

Тема 4. Современные микросоциологические теории (часть 2)

Эмпирическая школа в социологии.

Теория социального обмена.

Теория рационального выбора Дж. Коулмена.

Символический интеракционизм.

Феноменологическая социология.

Ключевые термины: эмпирическая школа в социологии, чикагская школа, теория социального обмена, экспектации, социальное действие, прямой обмен, опосредованный (генерализованный) обмен, гипотеза обмена, симметричные обмены, несимметричные обмены, теория рационального выбора, социальная дилемма, символический интеракционизм, «субъект», «акт», «перспектива», Self, «I», «Me», «обобщенный другой», «принятие роли другого», «принятие роли обобщенного другого», постулаты интеракции, первичные группы, вторичные группы, теория «зеркального Я», «драматургическая социология», «множественные Я», ролевая дистанция, «честный актер», «циничный актер», социометрия, феноменологическая социология, «жизненный мир», «горизонт жизненного мира», социальная типизация, «интерсубъективность», «конечные миры смыслов», расширение горизонта «жизненного мира», этнометодология.

1. Эмпирическая школа в социологии.

Становление эмпирической школы в социологии было связано с попытками преодоления избыточного теоретизирования, характерного для классической социологии, а также с необходимостью решения практических задач. В рамках эмпирической социологии оформились два направления - академическое и прикладное.

Задача академического направления - создание систем научного знания об отдельных сферах и явлениях общественной жизни (социология города, социология труда, социология средств массовой коммуникации).

Задача прикладного направления - организация исследований, направленных на решение практических задач.

С 1920 по 1950 г. эмпирические исследования становятся приоритетным направлением в американской социологии. Начало этому процессу положили представители чикагской школы: Роберт Э. Парк, Эрнст Берджесс, Уильям А. Томас, Албион В. Смолл.

3. Теория социального обмена.

Теория социального обмена – научный подход, основывающийся на концепции социального взаимодействия как процесса обмена, каждый участник которого получает выгоду в результате действий других участников и совершает действия, приносящие им выгоду.

Совершение людьми поступков, полезных для других людей, объясняется наличием ожиданий (экспектаций), то есть устойчивых представлений о том, что в ответ на свои действия они получат пользу от действий других людей.

Создателями теории социального обмена являются Джордж Хоманс и Питер Блау.

1. Дж. Хоманс.

О сновные

работы:

«Социальное поведение. Его элементарные

формы», «Человеческая группа», «Природа

социальной науки».

сновные

работы:

«Социальное поведение. Его элементарные

формы», «Человеческая группа», «Природа

социальной науки».

Основные идеи:

1. Центральной категорией социологии Д. Хоманса является социальное действие. Социальное действие - это процесс обмена, который строится по принципу рациональности: участники стремятся получить максимальную выгоду при минимальных затратах.

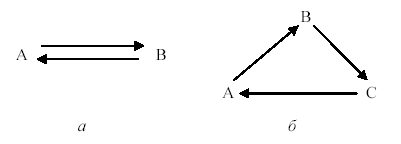

2. Д. Хоманс выделяет две модели обмена: прямой (а) и опосредованный (генерализованный) (b).

Схема 1. Прямой и генерализованный обмены.

Пример прямого обмена: студенты-преподаватель.

Пример генерализованного обмена: студенты-преподаватель-администрация.

3. Выдвинул пять гипотез обмена:

- Гипотеза успеха: действие, которое вознаграждается, имеет тенденцию к повторению.

- Гипотеза стимула: однажды усвоенное поведение применяется в сходных условиях.

-Гипотеза ценности: чем ценнее вознаграждение, тем выше вероятность повторения действия.

-Гипотеза голодания-насыщения: чем чаще индивид получал в прошлом вознаграждение, тем менее ценным для него будет повторение такого вознаграждения.

-Гипотеза фрустрации-агрессии: если индивид не получает ожидаемого вознаграждения, то он стремится совершить демонстративно агрессивное действие, и результат такого действия становится для него более ценным, чем вознаграждение.

4. В отличие от П. Блау, Дж. Хоманс изучал симметричные обмены, т.е. такие, в результате которых все участники получают выгоду.