Раздел VIII

ДОПУСКИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

УШ-1

Модуль зубчатого колеса т = 5, число зубьев г — 16. В каком из ответов правильно подсчитаны размеры da, Рг и к}

1) da = 80 мм, Р1 = 7,85 мм, к = 5 мм; 2) da — 90 мм, р{ = 15,7 мм, к — 11,25 мм; 3) da — 67,50 мм, р( = 16,0 мм, к = 12,50 мм; 4) da = 80 мм, рг — 8 мм, к — 6,25 мм.

Какие погрешности изготовления зубчатого колеса (параметры) характеризуют кинематическую точность?

1) отклонение (колебание) толщины зубьев ; 2) размеры пятна контакта зубьев в процентах по высоте и по длине зуба; 3) колебание межосевого измерительного расстояния на одном зубе !"Г, разность окружных шагов /гту- И отклонение Профиля зубьев ОТ эвольвенты 4) колебания межосевого измерительного расстояния за один оборот колеса колебание длины общей нормали Р^г, радиальное биение зубчатого вениа Ргп кинематическая погрешность /7(Г, накопленная погрешность шага и погрешность обката Р г.

Каким средством можно измерить толщину зубьев, чтобы получить необходимый боковой зазор зубчатой передачи?

1) гладким микрометром или штангенциркулем; 2) нор- малемером или биениемером; 3) штангензубомером, тангенциальным или микрометрическим индикаторным зубоме- ром; 4) межцентромером или эвольвентомером.

Каким измерительным средством можно измерить разность (колебание) окружных шагов зубчатого колеса }Р(Г и как это измерение производится?

1) зубомерн'ым микрометром или нормалемером, измерив длину общей нормали или ее колебание на всех зубьях; 2) на межцентромере, установив проверяемое колесо на стойку подвижной каретки и производя его обкатку с точным измерительным колесом; индикатор показывает колебание; 3) на биениемере, установив проверяемое колесо на оправке в центрах прибора; последовательно устанавливая ролик во впадины зубьев, при помощи индикатора находят биение венца; 4) с помощью шагомера окружного шага, настроив шагомер по любой паре зубьев; накладывая его зуб за зубом, по показаниям индикатора находят колебание шага.

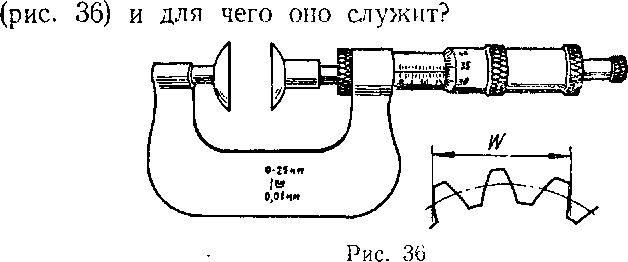

Какое измерительное средство изображено на рисунке

1) зубомерный микрометр для измерения длины общей нормали; 2) тангенциальный зубомер для измерения смещения контура; 3) нормалемер для измерения колебания длины общей нормали; 4) индикаторно-микрометрический зубомер для измерения толщины зуба.

УШ-2

1. Какие различают виды зубчатых передач по характеру работы и по предъявляемым к ним эксплуатационным требованиям?

1) напряженные, безударные и передаточные; 2) нагруженные, плавные и ненагруженные; 3) силовые, скоростные и кинематические (отсчетные); 3) ударные, бесшумные и точные.

По какой из приведенных формул подсчитывают окружной шаг р](х) и толщину зуба Б^у)?

1) х = ш; у = ; 2) х = тпг; у = т; 3) л: = т (г + 2);

у = 2,25 т; 4) х = (г — 2,5); у = 1,25 т.

Какую норму точности характеризует колебание длины общей нормали Т4^, и какими измерительными средствами это колебание определяют'

1) норму плавности работы; измеряют штангензубоме- ром, тангенциальным или микрометрическим индикаторным зубомером; 2) норму кинематической точности; измеряют зубомерным микрометром, индикаторным нормалемером, штангенциркулем; 3) норму контакта зубьев, определяют по размерам пятна в процентах по высоте и по длине зуба; 4) характеризует размеры бокового зазора; измеряют набором щупов.

укладывая ролик во впадины зубьев, индикатором определяют биение; 3) тангенциальным зубомером; измерительные губки по точному ролику устанавливают для требуемого модуля; накладывая прибор, зуб за зубом определяют смещение контура; 4) эвольвентомером; самопишущий механизм регистрирует погрешности профиля зубьев, по наибольшему отклонению от теоретической эвольвенты определяют погрешность профиля.

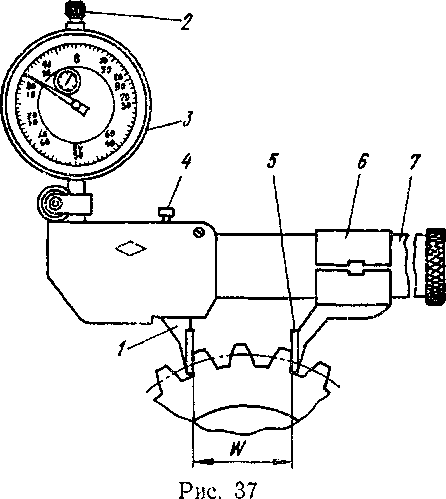

5. Какое измерительное средство изображено на рисунке (рис. 37) и какими позициями отмечены его детали: переставная губка, подвижная губка, индикатор, кнопка отвода подвижной губки.

1) тангенциальный зубомер; 1, 5, 3 и 2\ 2) индикаторный нормалемер; 5, 1, 3 и 4; 3) шагомер окружного шага; 5, 1, 3 и 4; 4) индикаторный нормалемер; 1, 5, 3 и 2.

У1П-3

Точность изготовления зубчатого колеса обозначена так: 7—6—6—Ва ГОСТ 1643—81. Как расшифровывается это обозначение. Какой обработкой можно плучить такую точность?

1) кинематическая точность и плавность работы —по 6-й степени, контакт зубьев — по 7-й, боковой зазор — увеличенный; точность достигается обкаткой; 2) кинематическая точность — по 7-й степени, плавность работы и контакт зубьев— по 6-й степени, боковой зазор — нормальный В, поле допуска на боковой зазор — а; точность достигается шевингованием и шлифованием зубьев; 3) кинематическая точность, плавность работы и контакт зубьев — по 6-й степени, зазор нулевой; 4) кинематическая точность, плавность работы и контакт зубьев по 7-й степени; отделочные операции не требуются.

По каким из приведенных формул определяют диаметр окружности выступов й0 (здесь — х) и делительный диаметр й (здесь — у)?

1) х = тг\ у = т{г— 2,5); 2) х = т{г — 2,5); у = = т (г + 2); 3) х = т (г + 2); у = тг; 4) х = т (г + 2); у — т( г — 2,5).

На чем могут отразиться отклонения толщины зубьев колеса?

1) на кинематической точности колеса; 2) на боковом зазоре; 3) на плавности работы; 4) на контакте зубьев.

Каким измерительным средством и как определяют колебание длины общей нормали?

1) индикаторным нормалемером, штангенциркулем; измеряют длину общей нормали № и ее колебание по всем зубьям; 2) шагомером окружного шага; переставной наконечник устанавливают и закрепляют для модуля проверяемого колеса; накладывая прибор на зубья, последовательно проверяют колебание 3) тангенциальным или индикаторно-микрометрическим зубомером; измерительные губки предварительно настраивают на модуль измеряемого колеса; 4) эвольвентомером; самопищущий механизм регистрирует погрешности профиля зубьев.

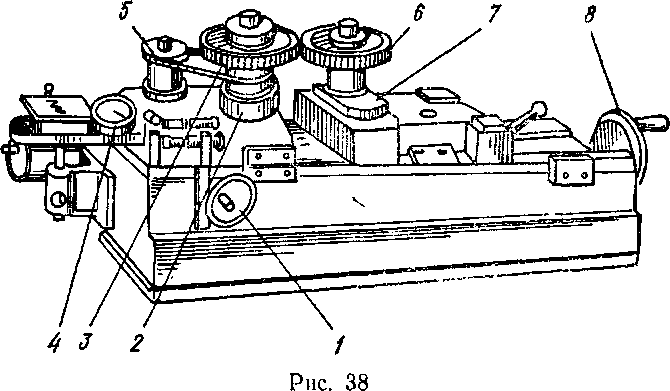

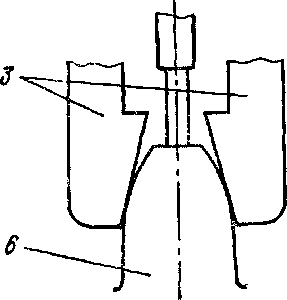

5. Какой прибор изображен на рисунке (рис. 38). Какими позициями обозначены: подвижная каретка, индикатор, измеряемое зубчатое колесо и неподвижная каретка?

1) эвольвентомер: 2, 5,6 и 7; 2) биениемер; 7,5,6 и 8; 3) нормалемер; 7,1,6 и 2; 4) межцентромер; 2, 4, 3 и 7.

Модуль зубчатого колеса т — 5, число зубьев г= 16. В каком из ответов правильно подсчитаны размеры й, S^ и й0?

1) й = 80 мм, = 7,85 мм, На = 5 мм; 2) й — 90 мм, = 15,7 мм, ка = 11,25 мм; 3) = 67,5 мм, 5,= 16 мм, /га = 12,5 мм; 4) й = 80 мм, Я, = 8 мм, ка = 6,25 мм.

Какие параметры, или погрешности изготовления, зубчатого колеса характеризуют плавность работы?

1) колебание межосевого измерительного расстояния за один оборот колеса колебание длины общей нормали и радиальное биение зубчатого венца; 2) размеры

пятна контакта в процентах по высоте и по длине зуба; 3) отклонения (колебания) толщины зубьев; 4) колебание межосевого измерительного расстояния на одном зубе /"г; отклонение шага Д,р<г и профиля зубьев />, циклическая погрешность и отклонение шага зацепления. 3. На чем отражается отклонение толщины зуба Б/?

1) на размерах пятна контакта зубьев; 2) на кинематической точности колеса; 3) на плавности работы; 4) на размерах бокового зазора. 4. На каком приборе и как измеряют радиальное биение зубчатого венца колеса?

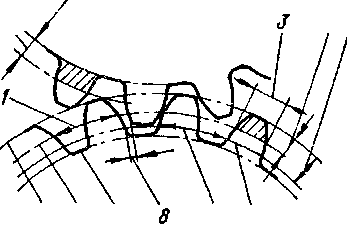

1) на межцентромере; проверяемое колесо устанавливают на колонку подвижной каретки и обкатывают по точному измерительному колесу; 2) на эвольвентомере; самопишущий механизм регистрирует погрешности профиля зубьев; измеряя отклонения от теоретической эвольвенты, определяют погрешность колеса; 3) на биениемере; проверяемое колесо на оправке устанавливают в центрах прибора; последовательно зуб за зубом устанавливают во впадину мерный ролик; по индикатору определяют биение; 4) с помощью тангенциального или индикаторного зубомера.

5. Какой прибор изображен на рисунке (рис. 39)? Какими позициями обозначены: высотная линейка, подвижная губка, нониусные рамки, микрометрические подачи?

1) тангенциальный зубомер; 3,2,6 и 4; 2) штангензу- бомер; 7, 8, 4 и 6; 3) индикаторно-микрометрический зубомер; 8,7, 4 и 6; 4) нор::алемер; 2,7, 6 и 4.

УШ-5

1. Какими позициями на рисунке (рис. 40) обозначены: окружной шаг ри толщина зуба Би высота зуба А, диаметр делительной окружности й, боковой зазор /„?

Рис.

39

Какие нормы бокового за-11 у зо,эа установлены стандартом и как зазоры условно обозначаются?,

1) глухой (г), тугой (т), напряженный (н), плотный (п); 2) увеличенный (Ш), нормальный (х), уменьшенный (с),

без зазора (Ь); 3) увеличенный ню э 6 7 6 5 4 (Л), нормальный (В), уменьшенный (С); 4) малый (£>), Рис- 40 особо малый (Е), без зазора (Я).

Какую норму точности зубчатых колес характеризует колебание измерительного межосевого расстояния за один оборот колеса и каким прибором оно измеряется?

1) плавность работы колеса; измеряется биениемером;

кинематическую точность; измеряется межцентромером;

контакт зубьев; измеряется по размерам пятна контакта;

боковой зазор; колеса подбирают с помощью тангенци- ал ьного зубомера.

Каким измерительным средством определяют разность (колебание) основных шагов зубчатого колеса?

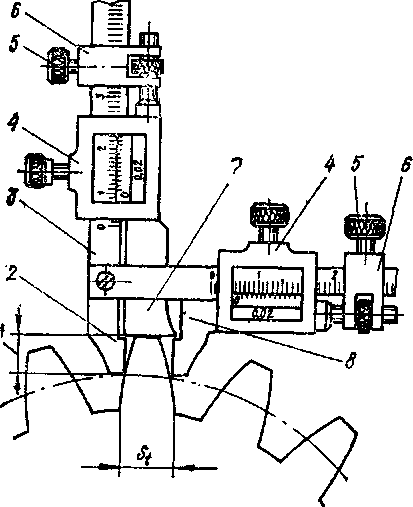

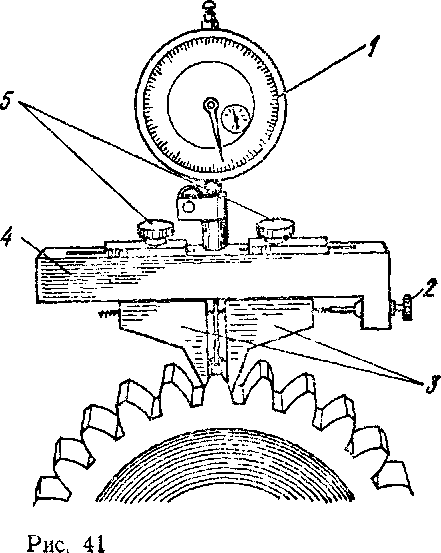

на длину общей нормали; 3) шагомером окружного шага; измеряют, переместив передвижную лапку и закрепив ее на требуемый модуль; 4) межцептромером, обкатывая проверяемое колесо с точным измерительным колесом. 5. Какой измерительный прибор изображен на рисунке (рис. 41)? Какими позициями обозначены: измерительные губки, стопорные винты, винт с правой и левой резьбой, индикатор?

1) шагомер окружного шага; 4, 2, 6 и 1; 2) тангенциальный зубомер; 3, 5, 2 и /; 3) нормалемер; 5, 6, 2 и 1; 4) индикаторно-микрометрический зубомер; 6, 3, 5 и 1.

УШ-6

Какие требования предъявляют к скоростным передачам и по каким показателям норм точности следует назначать более высокие степени точности для скоростных передач?

1) требуется высокая плавность работы, бесшумность; нужно назначать более высокую степень точности по нор мам плавности работы; 2) требуется высокая прочность зубьев, для чего нужно назначать более высокую степень точности по нормам контакта зубьев; 3) требуется согласованность углов поворотов ведущего и ведомого колес, отсутствие люфтов, свободных ходов; назначать более высокую степень точности по нормам кинематической точности; 4) требуются минимальные боковые зазоры; назначать соответствующие нормы по боковому зазору.

Какие параметры (отклонения) проверяют, определяя кинематическую точность зубчатого колеса?

размеры пятна контакта зубьев в процентах по высоте и по длине зуба;

колебание межосевого измерительного расстояния на одном зубе колебание окружных шагов и отклонение Профиля зубьев от эвольвенты ffr',

колебание измерительного межосевого расстояния за один оборот колеса колебание длины общей нормали /^г, радиальное биение зубчатого венца Р гп кинематическую погрешность Р'1п накопленную погрешность шага Ррг и погрешность обката Рсг\

отклонения (колебания) толщины зубьев.

Какую норму точности зубчатых колес характеризует колебание окружного шага и каким прибором его проверяют?

1) кинематическую точность колеса; проверяют шагомером основного шага; 2) плавность работы колеса; проверяют шагомером окружного шага; 3) контакт зубьев; проверяют тангенциальным зубомером; 4) боковой зазор; измеряют биениемером.

Каким измерительным средством определяют боковой зазор в зубчатом зацеплении?

1) набором щупов, прокатыванием свинцовой пластинки или' проволочки; 2) зубомерным микрометром; 3) тангенциальным зубомером; 4) штангензубомером.

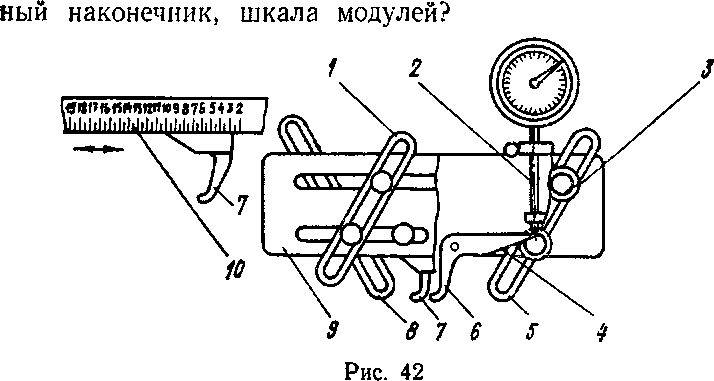

Какой измерительный прибор изображен на рисунке (рис. 42)? Какими позициями обозначены: угловой рычаг, опорная передняя ножка, переставной наконечник, подвиж-

1) шагомер основного шага; 7, 8, 6, 4 и 2; 2) нормале- мер; 9, 1, 7, 6 и 10; 3) тангенциальный зубомер; 3, 8, 6, 7 и 2; 4) шагомер окружного шага; 4, 5, 7, 6 и 10.

1. Какие требования предъявляют к кинематическим (от- счетным) передачам и по каким показателям точности следует назначать более высокие степени точности для таких передач?

1) требуется достаточно малый боковой зазор; 2) требуется высокая прочность зубьев; нужно назначать более высокую степень точности по контакту зубьев; 3) требуется высокая плавность, бесшумность, безударность в работе; нужно назначать более высокую степень точности по нормам плавности работы; 4) требуется согласованность углов поворотов ведущего и ведомого колес, отсутствие люфтов, свободных ходов, зазоров в зацеплении; нужно назначать более высокую степень по нормам кинематической точности.

2. Какие параметры (погрешности) проверяют, определяя соответствие зубчатого колеса нормам плавности работы?

1) колебание измерительного межосевого расстояния на одном зубе отклонение шага и профиля зуба 1/г, циклическую погрешность и отклонение шага зацепления; 2) колебание межосевого измерительного расстояния за один оборот колеса Р"п колебание длины общей нормали

FvWr, радиальное биение зубчатого венца Р „\ 3) размеры контакта зубьев в процентах по высоте и по длине зубьев; 4) отклонение по толщиие зубьев.

К- какому комплексу норм точности зубчатых колес относится радиальное биение зубчатого венца?

1) к нормам кинематической точности; 2) к нормам плавности работы; 3) к нормам контакта зубьев.

Как определяют контакт зубьев колеса?

1) проверяемое колесо устанавливают на оправке в центрах биениемера; мерный ролик укладывают во впадины зуб за зубом; индикатор показывает биение; 2) проверяемое колесо устанавливают на стойку подвижной каретки межцентромера и обкатывают с точным измерительным ко

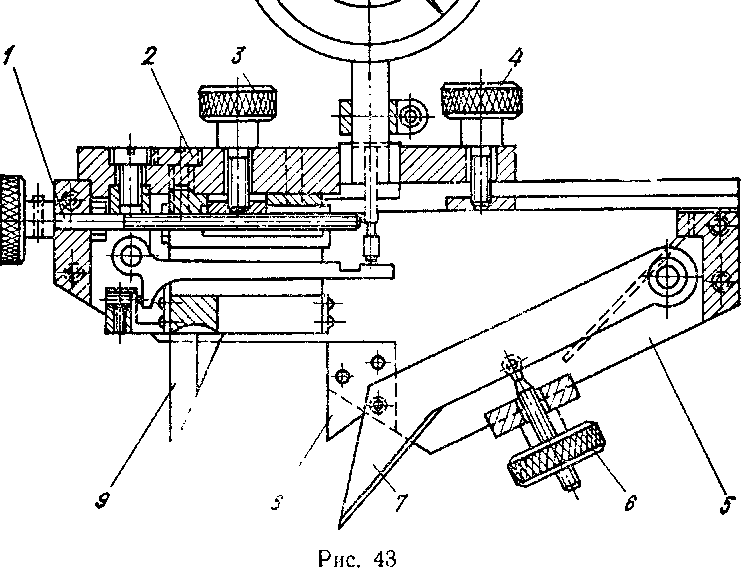

лесом; индикатор показывает колебания; 3) проверяемое колесо обкатывают с точным колесом, на которое нанесен тонкий слой краски; контакт определяют по размерам' пятна в процентах по высоте и длине зуба. 5. Какой прибор изображен на рисунке (рис. 43)? Какими позициями обозначены: опорный, установочный и измерительный наконечники и гайка перемещения установочного наконечника?

4

5

11

10 9

7

6

Рис.

44

УІІІ-8

Какими позициями на рисунке (рис. 44) обозначены: окружность выступов, окружной шаг, высота головки зуба, высота ножки зуба, окружность впадин?

1) 9, 1, 5, 2 и 3; 2) 10, 7,

4 и И; 3) 11, 1, 4, 2 и 9; 2 4) 6, 10, 2, 4 и 9.

На каком приборе проверка точности изготовления зубчатых колес является комплексной?

1) на нормалемере; 2) на биениемере; 3) на тангенциальном зубомере; 4) на приборе для комплексного однопрофильного контроля.

К какому комплексу норм точности зубчатых колес относится колебание измерительного межосевого расстояния на одном зубе и на каком приборе оно определяется?

1) к нормам плавности работы; определяется на биениемере; 2) к нормам контакта зубьев; определяется на звольвентомере; 3) к возможному боковому зазору; определяется тангенциальным зубомером; 4) к нормам кинематической точности, определяется на межцентромере.

Каким измерительным средством и как можно определить смещение исходного контура зуба?

шагомером окружного шага; переставной наконечник устанавливают для модуля проверяемого колеса; накладывают шагомер и последовательно, зуб за зубом, определяют колебание шага;

зубомерным микрометром измеряют колебание длины общей нормали по всем зубьям;

тангенциальным зубомером; измерительные губки предварительно настраивают по мерному ролику, индикатор устанавливают на нуль; накладывая зубомер на зуб, определяют его толщину по хорде делительной окружности;

штангензубомером, одной рамкой высотную линейку устанавливают на высоту головки зуба, а губку второй рамки прижимают к зубу по хорде делительной окружности.

Рис.

45

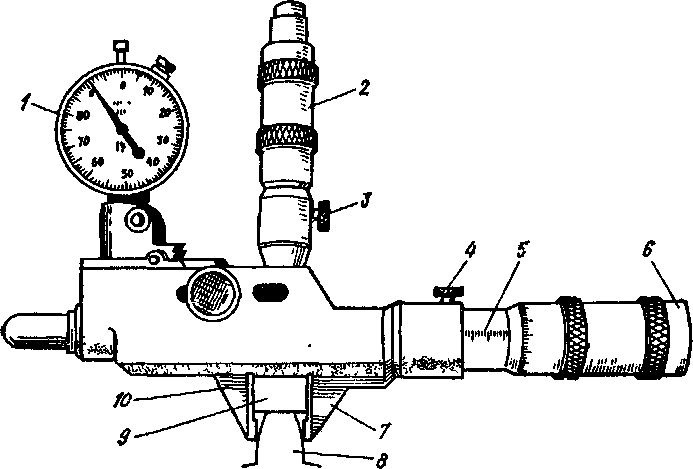

5. Какой измерительный прибор изображен на рисунке (рис. 45)? Какими позициями обозначены: высотная линейка, измерительная губка, микрометр-высотомер, микрометр-толщиномер, индикатор?

1) зубомерный микрометр; 10, 8, 5, 2 и 1; 2) индикатор- но-микрометрический зубомер; 9, 7, 2, 5 и 1; 3) тангенциальный зубомер; 9, 10, 5, 2 и 1; 4) нормалемер; 9, 10, 5, 2 и /.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Из опыта преподавателя ГПТУ-8

(г. Стрый Львовской области)

Читатель уже знаком с карточками программированного опроса. Но применения только карточек недостаточно для успешного освоения курса «Допуски и технические измерения». Ниже приведена методика, много лет с успехом применявшаяся в ГПТУ-8 при изучении этого курса.

Организация группы. По результатам первого-второго уроков и выполнения первого задания на дом, а в группах, где предмет начинают изучать со второго полугодия 1-го курса, по оценкам успеваемости в других предметах за 1-е полугодие выявляют слабо подготовленных учащихся. Им отводят места за столами первого и второго рядов. Все учащиеся получают постоянные, закрепленные за ними места, и по номеру места мастером выдаются соответствующие задания на дом.

Важно, чтобы рабочую атмосферу создавал актив группы — комсорг и члены бюро, староста, профорг. Оии должны показывать пример в выполнении домашних заданий, их как «напарников» прикрепляют к слабым учащимся. Группа работает под девизом «Ни одного отстающего рядом!». Комсомольское бюро проводит конкурсы на лучший конспект, лучшую лабораторную работу и др.

Проведение урока. Перед каждым уроком ставят четкую цель и задачу. Урок насыщают наглядными пособиями — плакатами, кино-и диафильмами, натурными образцами различных деталей, измерительными инструментами. По стандартам ЕСДП изготовляют стенды. Основные положения излагают, используя эти стенды. Учащихся привлекают к отысканию по таблицам отклонений, полей допусков, определению посадок и т. п.

Основные положения темы, изучаемой на уроке, записывают на ролик кодоскопа. Там же выполняют необходимые схемы, эскизы, выписывают формулы — все, что учащиеся должны будут потом записать в свои конспекты. Излагая очередное положение (аппарат в это время выключен), используют наглядные пособия. Затем включают кодоскоп, и учащиеся с экрана списывают необходимое в тетради. Преподаватель в это время продолжает объяснение, проходит по рядам'и следит за тем, как работают учащиеся, поправляет их или дает короткие пояснения некоторым учащимся.

Затем преподаватель переходит к изложению следующего положения, ролик при этом перемещают на один шаг. Так последовательно проходят всю тему урока. Использование технических средств, заранее подготовленных стендов и пособий значительно экономит время преподавателя (отпадает «диктовка») и улучшает усвоение учащимися материала.

Система домашних заданий составлена из восьми заданий по первой половине курса и пяти по второй.^Они строго индивидуализированы (32—35 вариантов). Каждое задание включает в себя теоретический вопрос и задачу. Учащийся выполняет задания в специальной тетради.

В процессе выполнения домашнего задания развиваются мыслительные способности учащихся, вырабатываются навыки самостоятельной работы, прививается умение работать с конспектом, учебником, справочником.

Задачи к домашним заданиям подбирают из «Сборника задач по допускам и техническим измерениям» (Б. С. Зинин, Б. Н. Рой- тенбере.— М.: Высш. шк., 1983). Проверка выполнения домашних заданий большого числа учащихся — трудоемкая работа. Чтобы облегчить и ускорить ее, разработаны таблицы ответов по всем заданиям. По этим же карточкам-заданиям эпизодически проводят контрольные работы и текущий письменный опрос некоторых учащихся.

Лабораторные работы. Всего проводят шесть лабораторных работ:

измерение наружных размеров штангенциркулем ШЦ-П с отсчетом 0,05 мм;

измерение наружных размеров микрометром с определением отклонения от круглости (овальности);

комплексное измерение ступенчатых валиков штангенциркулем и микрометром с определением отклонений от круглости и от цилиндричности;

измерение углов конусов с помощью угломеров и синусной линейки;

измерение среднего диаметра резьбы;

измерение толщины зубьев и колебания длины общей нормали зубчатых колес.

Для измерений каждый учащийся получает образец (ступенчатый валик, резьбовую пробку, зубчатое колесо и т. п.) и необходимый измерительный инструмент. У преподавателя на все образцы есть подробные карточки с записями точных размеров Результаты измерений, полученные учащимися, сличают с данными карточек и выставляют оценку за работу. Учащимся, показавшим низкие результаты, предла!ается прийти для дополнительных занятий до получения устойчивых навыков в измерениях. Окончательная шлифовка этих навыков проходит в мастерских на уроках производственного обучения.

Установилась традиция ежегодных общеучилищных состязаний на точность измерений под девизом «Лови микрометр». Состязания проводя! под руководством комитыа комсомола в два тура: первый тур — на первенство группы, второй — на личное первенство по училищу. Обычно во втором туре участвует 25— 30 учащихся, занявших призовые места в группах.

Пр1граммир.)ванный опрос проводят по восьми разделам программы, включающим в себя все темы курса.

В итоге каждый учащийся должен получить оценки по 12—13 домашним заданиям и по 8 программированным опросам (независимо от причин, по которым уроки были пропущены).

Тренажер-экзаменатор размерами 860 X 640 мм разработан на базе печатной схемы учебного пособия «Таблица умножения»; изготовлен и широко применяется на уроках. Он имеет большое число выводных конIактов (более 120} и сигнальную лампочку. Для работы навешивается на доску.

На тренажере вывешиваются вопросы и ответы. Контактным штеккером преподаватель вводит вопрос, а учащийся другим штек- кером должен вгесги ответ. При правильном ответе зажигается сигнальная лампочка.

Таблица расшифровки правильных ответов

|

|

Раздел |

I |

|

|

Раздел |

II |

|

|

Раздел |

III |

|

Раздел IV |

||||||||||

Вари ант |

Вопрос |

||||||||||||||||||||||

|

1 |

1 ^ |

1 3 |

4 |

1 » |

1 . |

1 » |

3 |

1 4 |

5 |

1 ' |

1 » |

1 з |

< |

5 |

• |

2 |

з |

4 |

в |

|||

1 |

4 |

3 |

1 |

2 |

3 |

3 |

2 |

1 |

3 |

4 |

1 |

3 |

4 |

3 |

2 |

2 |

3 |

4 |

3 |

1 |

|||

2 |

1 |

3 |

3 |

4 |

1 |

1 |

4 |

3 |

3 |

1 |

3 |

3 |

1 |

1 |

4 |

4 |

1 |

1 |

1 |

3 |

|||

3 |

2 |

2 |

3 |

3 |

1 |

3 |

1 |

2 |

3 |

2 |

4 |

3 |

3 |

3 |

1 |

1 |

3 |

2 |

3 |

4 |

|||

4 |

3 |

1 |

2 |

2 |

1 |

1 |

2 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

>1 |

3 |

1 |

3 |

|||

5 |

1 |

4 |

4 |

2 |

3 |

2 |

1 |

4 |

4 |

3 |

4 |

4 |

2 |

3 |

1 |

1 |

3 |

2 |

4 |

4 |

|||

6 |

3 |

4 |

3 |

1 |

2 |

2 |

1 |

3 |

4 |

3 |

3 |

3 |

4 |

2 |

I |

4 |

3 |

2 |

3 |

1 |

|||

7 |

4 |

2 |

1 |

3 |

2 |

2 |

3 |

1 |

2 |

4 |

2 |

3 |

1 |

2 |

4 |

3 |

2 |

4 |

1 |

2 |

|||

8 |

2 |

2 |

4 |

3 |

4 |

4 |

2 |

4 |

1 |

3 |

4 |

2 |

4 |

1 |

3 |

2 |

4 |

3 |

1 |

4 |

|||

|

|

Раздел V |

] |

|

Раздел VI |

|

Раздел VII |

Раздел VII? |

|||||||||||||||

Вари- а нт |

Вопрос |

||||||||||||||||||||||

|

1 |

• |

з |

1 4 |

5 |

1 |

4 |

з |

4 |

5 |

> |

|

з |

4 |

6 | , |

* 1 |

< 1 |

4 |

5 |

||||

1 |

3 |

4 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

4 |

1 |

3 |

1 |

3 |

4 |

4 |

2 |

4 |

3 |

4 |

1 |

|||

2 |

1 |

1 |

3 |

4 |

1 |

2 |

3 |

1 |

4 |

2 |

4 |

1 |

3 |

2 |

2 |

3 |

1 |

2 |

4 |

2 |

|||

3 |

3 |

2 |

4 |

1 |

3 |

3 |

2 |

1 |

2 |

4 |

2 |

4 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

2 |

1 |

4 |

|||

4 |

1 |

3 |

2 |

2 |

1 |

1 |

4 |

3 |

4 |

2 |

4 |

2 |

1 |

4 |

3 |

1 |

4 |

4 |

3 |

2 |

|||

5 |

4 |

2 |

4 |

3 |

1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

3 |

2 |

3 |

1 |

1 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

2 |

|||

6 |

3 |

2 |

1 |

1 |

3 |

3 |

2 |

2 |

1 |

4 |

1 |

3 |

2 |

1 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

4 |

|||

7 |

3 |

2 |

4 |

1 |

2 |

3 |

3 |

1 |

1 |

4 |

1 |

4 |

3 |

1 |

3 |

4 |

1 |

1 |

3 |

4 |

|||

8 |

2 |

I |

4 |

3 |

4 |

3 |

4 |

3 |

2 |

1 |

3 |

1 |

3 |

4 |

2 |

3 |

4 |

4 |

3 |

2 |

|||

До урока прибор служит тренажером: учащиеся самостоятельно тренируются в отыскании правильного ответа; при текущем опросе прибор является экзаменатором.

Такой опрос резко повышает активность учащихся. Все с захватывающим интересом следят за ответами. Иногда проводится, игра: играющий должен набрать 10 ответов без единой ошибки. При первой же ошибке он выбывает из игры и выходит следующий. Кто наберет 10 ответов?

Все описанное составляет достаточно стройную систему изучения нелегкого курса «Допуски и технические измерения».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Раздел I. |

Допуски, |

предельные |

отклонения и предельные раз- |

|

меры, поле |

допуска |

|

|

Ь |

1—1 . . |

|

. . . 5 |

1—5 |

7 |

1—2 , . |

|

. . . 5 |

1—6 |

8 |

1—3 . . |

|

. . . 6 |

1-7 |

9 |

1—4 . . |

• • |

... 7 |

1—8 |

9 |

Раздел I. |

Посадки. |

Зазор и натяг. Допуск посадки .... |

10 |

|

«1-1 . |

|

. . . 10 |

II—5 . . о . . . . |

14 |

'1-2 . |

|

. . . 11 |

И 6 |

15 |

Н-З . |

|

. . . 12 |

11-7 |

16 |

»1-4 . |

|

. . . 13 |

II—8 ....... |

17 |

Раздел III. Отклонения формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхности

III —1 18 III—5 .......

III—2 19 1П-6

III—3 20 111—7

III—4 20 III—8

IV—1

IV—2 IV—3 IV—4

Раздел

IV.

Единая система допусков и посадок (ГОСТ

25346— 82, ГОСТ 25347—82;

IV—5 IV—6 IV—7 IV—8

Раздел V. Средства и методы измерений

ДОПУСКИ 1

и технические измерения 1

ш: 15

Раздел VI. Посадки подшипников качения. Допуски и посадки конусов 40

44

VI—5

VI—6 VI—7 VI—8

VI—1

VI—2 VI—3 VI—4

Раздел VII. Допуски метрических резьб. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений 49

ДОПУСКИ 1

и технические измерения 1

ш: 15

Раздел VIII. Допуски зубчатых колес и зубчатых передач . . 59

ДОПУСКИ 1

и технические измерения 1

ш: 15

Приложение. Из опыта преподавателя ГПТУ-8 (г. Стрый Львовской области) 71

Таблица расшифровки правильных ответов ....... 73

Методическое пособие

Геннадий Ильич Зухер

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Карточки программированного опроса

Научный редактор

кандидат технических наук Ю. Е. Кирилюк Редактор Г. В. Елисеева Художественный редактор С. П. Дцхленко Технический редактор Л. Ф. Волкова Корректор Н. М. Терещенко

Информ. бланк № 11032

Сдано в набор 24.12.86. Подп. в печать 17.06.87. БФ 2'118. Формат 84x108/32. Бумага типогр. № 2. Лит. гарн. Выс. печать. Усл. печ. л. 4,20. Усл. кр.отт. 4,52. Уч.-изд. л. 3,97. Тираж 15000 экз. Изд. Ш 6938. Зак- 7-104. Цена 10 к.

Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 252054, Киев-54, ул. Гоголевская, 7

Отпечатано с матриц книжной фабрики им. М. В. Фрунзе, в Харьковской городской типографии № 16, Харьков-3, ул, Университетская, 16. Зак. 1348.

4 Г

S 7*104

4. Каким измерительным средством и как определяют от

клонение профиля зубьев от теоретической эвольвенты?

'1) межцентромером; проверяемое колесо устанавливают

4на колонку подвижной каретки и обкатывают с точным измерительным колесом; 2) биениемером; проверяемое колесо на оправке устанавливают в центрах; последовательно