- •Пулькина н.Э., Зимина с.В. Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений

- •Введение

- •1. История развития нефтегазодобычи

- •2. Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии

- •3. Геологоразведочные работы на нефтяных и газовых месторождениях

- •3.1. Региональный этап

- •3.2. Поисково-оценочный этап

- •3.3. Разведочный этап

- •3.4. Пробная (опытная) эксплуатация нефтяных залежей

- •3.5. Опытно-промышленная разработка нефтяных залежей

- •3.6. Основные категории скважин при бурении на нефть и газ

- •4. Методы получения геологопромысловой информации

- •4.1. Геологическое наблюдение при бурении скважин

- •4.2. Геофизические методы изучения разрезов скважин

- •4.3. Гидродинамические методы исследования скважин

- •4.4. Наблюдения за работой добывающих и нагнетательных скважин

- •4.5. Геолого-промысловые методы

- •5. Залежи углеводородов в статическом природном состоянии

- •5.1. Изучение формы залежи

- •5.1.1 Природные резервуары. Ловушки

- •5 .1.2. Изучение структуры поверхностей залежи (кровли и подошвы)

- •5.1.3. Дизьюнктивные нарушения

- •5.1.4. Границы залежей, связанных с фациальной изменчивостью пластов и стратиграфическими несогласиями

- •5.1.5. Изучение положения водонефтяных контактов в залежах углеводородов

- •5.1.5.1.Внешний и внутренний контуры нефтегазоносности

- •5.2. Изучение внутреннего строения залежей и свойств пород коллекторов

- •5.2.1. Понятие и виды геологических границ

- •5.2.2. Расчленение продуктивной части разреза скважины

- •5.2.3. Детальная корреляция разрезов скважин

- •5.2.4. Геологическая неоднородность нефтегазоносных пластов

- •5.2.5. Емкостные свойства пород-коллекторов

- •5.2.6. Фильтрационные свойства пород-коллекторов.

- •5.2.7 Нефте-, газо-, водонасыщенность пород-коллекторов

- •5.3. Энергетическая характеристика залежей нефти и газа

- •5.3.1. Начальное пластовое давление

- •5.3.2 Залежи с начальным пластовым давлением, соответствующим гидростатическому

- •5.3.3 Залежи с начальным пластовым давлением, отличающимся от гидростатического

- •5.3.4 Температура в недрах нефтяных и газовых месторождений

- •5 .3.5 Природные режимы залежей

- •5.3.5.1. Водонапорный режим

- •5.3.5.2. Упруговодонапорный режим

- •5.3.5.3. Газонапорный режим

- •5 Рис. 5.37 Динамика основных показателей разработки нефтяной залежи при природном газонапорном режиме. Условные обозначения на рис.5.34 .3.5.4 Режим растворенного газа

- •5.3.5.5. Гравитационный режим

- •5.3.5.6 Газовые и газоконденсатные залежи

- •5.3.5.7 Смешанные природные режимы залежей

- •5.3.6 Изучение природных режимов залежей

- •5.4. Общие сведения о запасах нефти, газа и конденсата

- •5.4.1. Понятие «запасы углеводородов»

- •5.4.2. Коэффициенты извлечения нефти, газа, конденсата

- •5.5 Геологическое обоснование методов и систем разработки нефтяных и газовых месторождений

- •5.5.1 Системы разработки и геологические данные для их проектирования

- •5.5.2 Системы разработки нефтяных и газонефтяных залежей при естественных режимах

- •5.5.3 Традиционный метод заводнения нефтяных пластов в разных геологических условиях

- •5 Рис.5.42 Разновидности метода заводнения .5.3.1 Геологическое обоснование выбора заводнения

- •Условные обозначения см. На рис.5.44

- •5.5.4 Нетрадиционные методы разработки нефтяных залежей

- •6 Залежи углеводородов в динамическом состоянии и контроль их разработки

- •6.1 Геолого-промысловый контроль за разработкой залежи нефти и газа

- •6.1.1 Контроль за дебитами и приемистостью скважин, обводненностью продукции, газовым фактором

- •6.2. Контроль пластового давления и температуры

- •6.2.1. Пластовое и забойное давление при разработке залежей

- •6.2.3 Перепады давления в пласте при добыче нефти и газа, комплексные показатели фильтрационной характеристики пластов

- •1. Коэффициент гидропроводности

- •2. Коэффициент проводимости

- •3. Коэффициент пьезопроводности

- •6.2.4 Контроль температуры пластов в скважинах

- •6.3 Контроль за изменением свойств нефти, газа и воды в процессе разработки

- •6.3.1 Геолого-промысловые исследования скважин

- •6.4. Контроль за перемещением внк и гнк

- •6.5 Контроль за заводнением и охватом эксплуатационного объекта процессом вытеснения

- •6.6 Особенности контроля за разработкой газовых и газоконденсатных месторождений

- •7 Геолого-промысловый анализ состояния разработки эксплуатационного объекта

- •7.1 Основные стадии разработки и их характеристики

- •7.2 Основные показатели разработки

- •7.3. Анализ разработки эксплуатационных объектов

- •7.4. Методы регулирования разработки эксплуатационных объектов

- •Глоссарий (термины и определения)

- •Список литературы

- •Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений

5.3.3 Залежи с начальным пластовым давлением, отличающимся от гидростатического

Начальное пластовое давление в водоносных пластах, а также на ВНК и ГВК залежей, вертикальный градиент которого выходит за пределы значений этого показателя, характерных для пластового давления, соответствующего гидростатическому, называется давлением, отличающимся от гидростатического. При gradp > 0,013 пластовое давление обычно считают сверхгидростатическим (СГПД) при gradp < 0,008 – меньшим гидростатического (МГПД).

Н

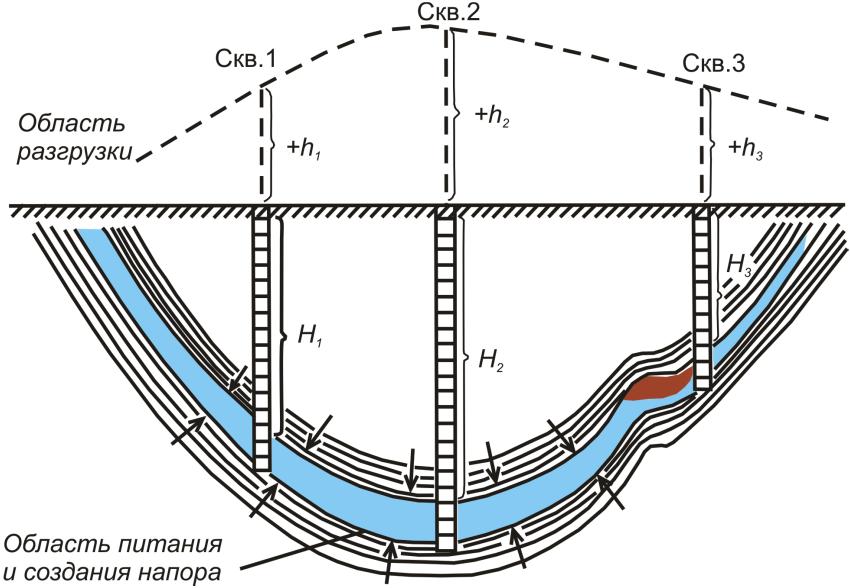

Рис. 5.29 Схема

элизионной водонапорной системы.

Условные обозначения на рис. 5.27

В элизионной системе областью питания является наиболее погруженная часть пласта-коллектора. Отсюда вода, поступившая в нее, перемещается в направлении восстания пласта к областям разгрузки, когда имеется связь пласта-коллектора с земной поверхностью или к границам распространения пласта-коллектора, если такой связи нет. В первом случае принято называть элизионные системы полузакрытыми, во втором – закрытыми. Вместе с водами, выжимаемыми из породы-коллектора, последним передается часть геостатического давления. При этом пластовое давление повышается по сравнению с нормальным гидростатическим Pпл.г на величину pдоп.

![]() , (5.24)

, (5.24)

где

![]() (5.25)

(5.25)

Vдоп. – превышение количества поступающей в пласт-коллектор воды над количеством ее, удаляющимся в область разгрузки; в ‑ коэффициент сжимаемости воды; Vв – общий объем воды в пласте-коллекторе.

С увеличением закрытости водонапорной системы и объемов выжимаемой в нее воды pдоп возрастает и СГПД, приближается по величине к геостатическому давлению. СГПД наиболее характерно для пластов, залегающих на больших глубинах между мощными толщами глинистых пород, в межсолевых и подсолевых отложениях.

Образование СГПД связывают также с уплотнением пород-коллекторов в результате цементации, с освобождением дополнительного объема воды при переходе монтмориллонита в иллит, с тепловым расширением воды и другими процессами, протекающими в недрах земли. СГПД, являющееся следствием тектонических напряжений, может быть свойственно пластам-коллекторам в пределах локальных тектонических СГПД или даже отдельных тектонических блоков.

СГПД характерно для районов с повышенной неотектонической активностью и соответственно с высокой скоростью осадкообразования– для Северного Кавказа, Азербайджана, Средней Азии, Предкарпатья. В этих районах СГПД встречается и на малых глубинах. Градиент СГПД может достигать 0,017 – 0,025 МПа/м и более.

В пределах элизионных водонапорных систем давление в гипсометрически высоких частях залежей нефти и газа так же, как и в пределах инфильтрационных систем, несколько повышено за счет избыточного давления.

Пластовое давление, меньшее гидростатического, т. е. с вертикальным градиентом менее 0,008 МПа/м встречается относительно редко. Наличие в пластах-коллекторах МГПД может быть объяснено тем, что на определенном этапе геологической истории создавались условия, приводящие к дефициту пластовой воды в резервуаре. Одним из таких условий может быть увеличение пористости, например, при выщелачивании или перекристаллизации пород. Возможно также уменьшение объема жидкости, насыщающей пустотное пространство, например вследствие снижения температуры пластов-коллекторов в результате их перемещения при тектонических движениях на меньшие глубины.