- •Основы асутп

- •Лабораторный практикум

- •10. Лабораторная работа №2. 34

- •11. Лабораторная работа №3. 35

- •Ттребования по технике безопасности

- •Общее описание лабораторного стенда

- •Подготовка к эксплуатации Залив воды

- •Заземление шасси

- •Подключение устройств

- •Установка программного обеспечения

- •Подготовка к работе

- •Идентификация платформы ni cRio-9012 в max

- •Промышленные объекты управления

- •Общие принципы

- •Классификация промышленных объектов управления

- •Структура системы

- •Анализ систем управления

- •Требования к управлению

- •Оценка состояния сау

- •Измерения и контроль уровня

- •Математическое моделирование

- •Аналитические методы

- •6.2 Дифференциальные уравнения

- •6.3 Управление

- •Методы экспериментального определения динамических характеристик объектов управления

- •Релейная сау

- •Лабораторная работа №1. Прямые измерения. Определение показателей точности прямых измерений с многократными независимыми наблюдениями.

- •Лабораторная работа №2. Изучение методов измерения уровня жидкости. Измерение уровня столба жидкости гидростатическим методом. Тарировка датчика.

- •Лабораторная работа №3. Структурная и параметрическая идентификация динамических систем. Изучение влияния шума измерения на погрешность идентификации.

- •Лабораторная работа №4. Изучение релейных систем управления. Определение режимов и параметров автоколебаний. Знакомство с фазовым портретом.

- •Литература:

6.3 Управление

Немного изменим предыдущую задачу, разрешив потоку вытекающей жидкости q изменяться независимо (в теории управления это называется нагрузкой на объект).

Нужно построить систему, которая автоматически поддерживает заданный уровень h0 воды в баке (в метрах).

Рис.12 Объект управления- бак с жидкостью

Будем считать, всегда есть расход воды и насос постоянно работает на закачку воды в бак. Для управления уровнем воды h мы можем изменять его поток Q (в м3/с). Таким образом, уровень h – это регулируемая величина, а поток Q – сигнал управления. Для обратной связи используем датчик, измеряющий уровень воды h в баке.

Построим математическую модель объекта, то есть бака. Поток на выходе q (в м3/с) показывает, сколько воды вытекает из цистерны за 1 с – это нагрузка.

Изменение уровня Δh зависит от разности потоков Q − q и площади сечения цистерны S.

Если

разность потоков постоянна в течение

интервала времени Δt

, то

.

В общем

случае нужно использовать интеграл:

.

В общем

случае нужно использовать интеграл:

Пусть

в момент времени t

= 0

уровень воды равен заданному значению,

а входной и выходной потоки равны ( Q(0)

= q(0)

=q0

), так что

уровень не меняется. Этот режим мы примем

за номинальный

(рабочую

точку). Для того, чтобы получить уравнение

в отклонениях, представим потоки в виде

,

где ΔQ(t)

и Δq(t)

– малые отклонения потоков от номинального

режима. Тогда, опуская знак приращения

Δ,

можно записать модель

объекта управления в

форме

,

где ΔQ(t)

и Δq(t)

– малые отклонения потоков от номинального

режима. Тогда, опуская знак приращения

Δ,

можно записать модель

объекта управления в

форме

Здесь h(t) , Q(t) и q(t) обозначают отклонения этих величин от номинальных значений. Заметим, что эта модель может быть записана как дифференциальное уравнение (если найти производные обеих частей равенства):

.

.

Для упрощения далее примем S = 1м2.

В

качестве обратной связи мы будем

использовать сигнал с датчика уровня.

Ошибка управления вычисляется как

разница между заданным и измеренным

уровнями воды:

Применим

самый простой регулятор – усилитель

с коэффициентом

K (или

пропорциональный

регулятор,

П-регулятор),

который управляет потоком по закону .

.

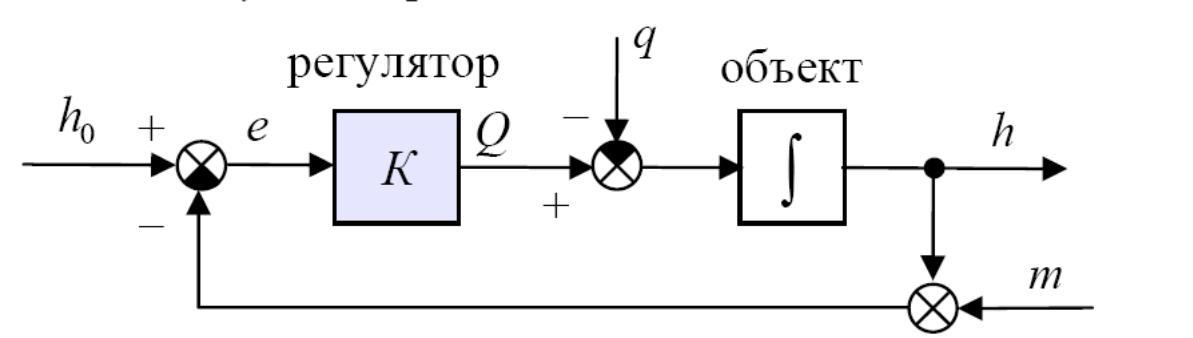

С труктурная

схема системы управления показана на

рис.13.

труктурная

схема системы управления показана на

рис.13.

Рис. 13 Структурная схема системы управления

Достоинства аналитических методов:

не требуют проведения экспериментов на реальном объекте;

позволяют определить математическое описание еще на стадии проектирования системы управления;

позволяют учесть все основные особенности динамики объекта управления, как-то наличие нелинейностей, нестационарность, распределенные параметры и т.д.;

обеспечивают получение универсального математического описания, пригодного для широкого класса аналогичных объектов управления.

Недостатки:

трудность получения достаточно точной математической модели, учитывающей все особенности реального объекта;

проверка адекватности модели и реального процесса требуют проведения натурных экспериментов;

многие математические модели имеют ряд трудно оцениваемых в численном выражении параметров (например, константы скоростей химических реакций).