- •Под общей редакцией д-ра техн. Паук, проф. С.В. Белова

- •Авторы: с.В. Белов, в.А. Девисилов, а.В. Ильницкая, а.Ф. Козьяков, ji.Jl Морозова, г.П. Павлихин, и.В. Переездчиков, в.П. Сивков, с.Г. Смирнов

- •Безопасность жизнедеятельности

- •Введение причины возникновения, цель и содержание учения о безопасности жизнедеятельности человека в техносфере (бжд) в.1. Человек и среда обитания

- •Энергия,кВт

- •2025 Годы

- •Раздел I учение о безопасности жизнедеятельности

- •Глава 1 теоретические основы учения

- •1.1. Принципы, понятия и термины науки о бжд

- •1.2. Основы взаимодействия человека со средой обитания

- •1.3. Параметры и виды воздействия потоков на человека

- •1.4. Опасности, их классификация

- •1.5. Причинно-следственное поле опасностей

- •1.6. Объекты и зоны защиты, критерии оценки их состояния

- •Значения пдк приведены по состоянию на 01.01.88. Если в графе приведены две величины, то это означает, что в числителе дана максимальная, а в знаменателе — среднесменная пдк.

- •Условные обозначения: п — пары и (или) газы; а — аэрозоль.

- •1.7. Безопасность, системы безопасности

- •Раздел II опасности техносферы

- •Глава 2 источники опасностей

- •2.1. Естественные опасности

- •1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Годы

- •2.2. Техногенные опасности

- •4 3 2 10 12 14 16 18 Время суток,ч 6 8 Рис. 2.3. Относительные концентрации n02 и 03 в атмосферном воздухе (г. Лос-Андже- лес, 19.07.65 г.)

- •1 I Российская Промышленность

- •2.3. Антропогенные опасности

- •Контрольные вопросы к главе 2

- •Глава 3 зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере

- •3.1. Окружающая среда регионов и крупных городов

- •3.2. Производственная среда

- •Трудовой стаж, годы

- •3.3. Зоны чрезвычайных ситуаций

- •Раздел III человек и техносфера

- •Глава 4 основы физиологии труда

- •4.1. Классификация основных форм деятельности человека

- •4.2. Энергетические затраты при различных формах

- •4.3. Классификация условий трудовой деятельности

- •4.4. Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности

- •4.5. Работоспособность и ее динамика

- •Глава 5

- •5.1. Теплообмен человека с окружающей средой

- •5.2. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека

- •5.3. Терморегуляция организма человека

- •5.4. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата

- •Контрольные вопросы к главе 5

- •Воздействие опасностей на человека и техносферу

- •6.1. Системы восприятия человеком состояния окружающей среды

- •2 4 Рис. 6.4. Схема расположения на языке рецепторов, воспринимающих разные вкусовые качества:

- •6.2. Воздействие опасностей и их нормирование

- •6.2.1. Вредные вещества

- •6.2.2. Вибрации и акустические колебания

- •И категории тяжести работ

- •1989 Г. (извлечение)

- •Продолжение табл. 6.15

- •6.2.5. Электрический ток

- •6.2.6. Сочетанное действие вредных факторов

- •6.2.7. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека

- •Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте

- •2В соответствии с Санитарными нормами сн 2.2.4/2.1.8.566—96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

- •Условий труда

- •Трудового процесса

- •Раздел IV защита от опасностей в техносфере

- •Глава 7

- •Этапы создания безопасного жизненного пространства

- •Глава 8

- •Глава 9 обеспечение комфортных условий жизнедеятельности

- •9.1. Промышленная вентиляция и кондиционирование

- •9.2. Защита от влияния инфракрасного излучения, высоких и низких температур

- •9.3. Производственное освещение

- •9.3.1. Параметры и устройство освещения

- •9.3.2. Нормирование и расчет освещения

- •9.4. Цветовое оформление производственного помещения

- •Глава 10

- •10.1.2. Средства защиты атмосферы

- •3 4 5 Отбросные газы рис. 10.14. Схема установки для термического окисления:

- •10.2. Защита гидросферы 10.2.1. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы

- •Продолжение табл. 10.3

- •10.2.2. Средства защиты гидросферы

- •10.2.3. Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

- •10.3. Защита земель

- •10.3.1. Обращение с отходами

- •Дробление Грохочение Гранулирование Гравитационная Выщелачивание сепарация

- •Выгрузка Уплотнение Засыпка Система защиты

- •10.3.2. Требования к пищевым продуктам

- •Контрольные вопросы к главе 10

- •Глава 11 защита от опасностей технических систем и производственных процессов

- •11.1. Анализ опасностей 11.1.1. Понятия и аппарат анализа опасностей

- •Техническая Социальная Производственная

- •11.1.2. Качественный анализ опасностей

- •С двумя кнопками

- •Чп: отказ саоз

- •X» Отказ системы ннд

- •Продолжение табл. 11.8

- •Повторить шаги 5...77 для ключевых слов всех других строк табл. 11.9;

- •По классификатору

- •11.1.3. Количественный анализ опасностей

- •Частота чс

- •Классификация риска: Ранжирование риска:

- •11.2. Средства снижения травмоопасности технических систем

- •11.2.1. Защита от механического травмирования

- •11.2.2. Средства автоматического контроля и сигнализации

- •11.2.3. Защита от опасностей автоматизированного и роботизированного производства

- •11.2.4. Средства электробезопасности

- •11.3. Защита от энергетических воздействий

- •11.3.1. Обобщенное защитное устройство и методы защиты

- •11.3.2. Защита от вибрации

- •20 25 30 Частота, Гц

- •7? 77 R Рис. 11.40. Зависимость между статическим прогибом и собственной частотой некоторых виброизолирующих материалов: h — толщина материала

- •11.3.3. Защита от шума, электромагнитных полей и излучений

- •11.3.4. Защита от ионизирующих излучений

- •Глава 12 защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях

- •12.1. Источники и классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

- •12.2. Прогнозирование параметров и оценка обстановки при чс

- •12.3. Устойчивость функционирования объектов экономики в чс

- •12.4. Защитные мероприятия при чс

- •12.5. Ликвидация последствий чс

- •12.6 Защита от терроризма

- •Глава 13

- •Глава 14

- •14.1. Психофизическая деятельность человека

- •14.2. Взаимодействие человека и технической

- •14.3. Критерии оценки надежности человека-оператора

- •14.4. Организация трудового процесса

- •14.5. Особенности трудовой деятельности женщин

- •14.6. Трудовое обучение и стимулирование безопасности деятельности

- •Глава 15

- •15.2. Организационные основы управления

- •15.3. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности

- •15.4. Международное сотрудничество

- •Глава 16 экономические аспекты безопасности жизнедеятельности

- •Отраслевые проблемы безопасности жизнедеятельности

- •Глава 18 безопасность жизнедеятельности в специальных условиях

11.3.3. Защита от шума, электромагнитных полей и излучений

Уровень интенсивности в свободном волновом поле. Уравнение плоской волны, не затухающей с расстоянием, в комплексной форме имеет вид

(11.53)

здесь йт = umd^u — комплексная амплитуда; г — радиус-вектор рассматриваемой точки; к — волновой вектор, численно равный волновому числу

к = со/с — 2 лД,

где с и X — соответственно скорость распространения и длина волны.

Распространение волны всегда связано с переносом энергии, которая количественно характеризуется мгновенным вектором плотности потока энергии I,. На практике обычно пользуются понятием интенсивности волны /, которая равна модулю среднего значения вектора I, за время, равное периоду Т полного колебания. Найдем интенсивности звука и электромагнитной волны. Для этого введем понятие импеданса среды при распространении волны.

Комплексным импедансом среды при распространении звуковой волны назовем отношение

i = P/у ,

где р и v — соответственно звуковое давление и колебательная скорость.

Комплексным импедансом среды при распространении электромагнитной волны назовем отношение поперечных составляющих электрического (Е) и магнитного (Н) полей в данной точке:

i = E/S. (11.54)

В дальнейшем все основные соотношения, которые будут использоваться при рассмотрении звуковых и электромагнитных полей, являются однотипными. Поэтому удобно ввести следующее обозначение: и = р для звука и и = Едля электромагнитного поля. С учетом этого обозначения при определении интенсивности звуковой волны или при определении интенсивности электромагнитной волны можно использовать одну и ту же форму1:

I=±Rz{uu/z)

= u2m/2z = uljz, (1L55)

летворяющих

условию

I* =

ul/z*,

выражение (11.55) можно записать в

Li = Lu + Lz, (11.56)

где Ц = 101g///*, Lu = 201g«3({)/«* и Lz= lOlgz/z* — уровни величин /, и, z. Суммарная интенсивность некогерентных источников

/=1

Следовательно, уровень суммарной интенсивности

Lh = 101g/2//,=101g£l00,i">

/= 1

где Lf ип — соответственно уровень интенсивности /-го источника и число источников. Если все п источников имеют одинаковый уровень интенсивности, равный Z7, то уровень суммарной интенсивности будет равен

Lh =L,+ 101g/i.

Реальные источники излучают волны неодинаково в различных направлениях. Интенсивность (/н) и уровень интенсивности L/H источника ненаправленного действия мощностью W на расстоянии г соответственно равны:

/н = W/An?\ LIh =Lw+ lOlgS^r). (П.57)

Здесь Lw= lOlg W/W* — уровень мощности при заданном референтном значении JV*, и принято условие, которое в дальнейшем всегда будет использоваться при переходе к уровням, что W* = I*Se, где Se — единичная площадь; = 4п?.

Источники направленного действия обычно характеризуют характеристикой (диаграммой) направленности и коэффициентом направленности.

Амплитудная характеристика направленности D представляет собой отношение колеблющейся величины и, взятой в данном направлении на некотором расстоянии от источника, к ее значению и*, взятому на том же расстоянии в направлении максимального излучения. С учетом формулы (11.55) можно записать

D = и/и*; if = I/I*. (11.58)

Коэффициент направленности определяется выражением

Ф = /Дн, (11.59)

где /— интенсивность волны на некотором расстоянии г от источника направленного действия мощностью Ж, излучающего волновое поле в телесный угол Q; /н — интенсивность волны на том же расстоянии при замене данного источника на источник ненаправленного действия той же мощности.

В общем случае в сферической системе координат характеристика направленности D и коэффициент направленности Ф зависят от углов 0 и ф; D = Z>(0, ф), Ф = (0, ф). Для осесимметричных источников D = Л(в), Ф = Ф(0), т. е. они не зависят от координаты ф. Например, для многих источников характеристика направленности имеет вид:

D = £>(в) = 0,5 (т + l)cosw0, (11.60)

где т — некоторое число.

Из определения коэффициента направленности следует

Ф- / - D1

|IdS/Anr2 JD2dS/4nr2 (1Ш)

Q Q

Здесь интегрирование проводят по площади поверхности, через которую в дальнем поле излучается энергия, так как поток интенсивности через непроницаемую поверхность равен нулю. При характеристике направленности D = 1 коэффициент направленности удобно находить через значение телесного угла, в который реально происходит излучение:

D2 4я _4я

\D2dS/Anr2 ~ jdQ~Q ' (1L62>

Q Q

В зависимости от местоположения источника значения коэффициента направленности при D = 1 соответствуют следующей таблице:

Местоположение источника излучения |

Угол излучения Q |

Значение коэффициента направленности Ф |

В свободном пространстве |

4тс |

1 |

На плоскости |

2л |

2 |

В двугранном угле |

тс |

4 |

В трехгранном угле |

тс/2 |

8 |

Таким образом, интенсивность можно выразить через мощность источника следующим образом:

| / н Ф = ЖФ/ 4пг2 -при любой характеристике направленности D;

[Ж/Ог2-при характеристике направленности D = 1. (11.63)

При необходимости учесть затухание в уравнение (11.53) вводят вместо волнового числа к комплексное волновое число к*, или коэффициент распространения к*\

L = y-fi = -jL, (11.64)

где у и 8 — соответственно коэффициент фазы и коэффициент затухания. Амплитуда затухающей волны будет равна йт{Ъ) = йтоГъ\ а интенсивность волны будет затухать по закону:

/(5) = ^ = ^е-25' = /е"25' =/нФе"25'. (П'65)

2z 2 z

На расстоянии г затухание интенсивности в децибелах (дБ)

е5 = 101g///(S) = (201g e)br = 80r, (11.66)

где 80 « 8,6868 — коэффициент затухания, выраженный в децибелах на единицу длины.

Полагая W* = I*SQ и S(r) = 4пг2, из выражения (11.65) находим уровень интенсивности с учетом затухания:

Lm = LlH + lOlgO - е5 = Lw + lOlgO + lOlg(S^W) - еь. (11.67)

Таким образом, уровень интенсивности в данной точке определяется через уровень мощности и коэффициент направленности. Формула (11.67) справедлива в свободном волновом поле, т. е. поле, не имеющее границ, от которых могло бы происходить отражение волн.

403

Свободное поле можно создать и в помещении, если сделать последнее из материала, полностью поглощающего энергию падающей волны. Величину 101g<D называют показателем направленности и обозначают ПН.

Таблица

11.22. Коэффициент

затухания звука в воздухе, дБ/км

Относительная

влажность

воздуха, %

Среднегеометрические

частоты октавных полос, Гц

125

250

500

1000

2000

4000

8000

10

0,8

1,5

3,8

12,1

40

109

196

40

0,4

1,3

2,8

4,9

11

34

120

80

0,2

0,9

2,7

5,5

9,7

21

66

Для звука коэффициент затухания 80 зависит от частоты звука, температуры, давления и относительной влажности воздуха. При нормальном атмосферном давлении и температуре воздуха, равной + 20°С, значения коэффициента 80 даны в табл. 11.22. Для электромагнитной волны, распространяющейся в воздухе, 80« 0 (см. ниже). Следует иметь в виду, что в реальных условиях уровень затухания еъ зависит также от погодных условий (дождь, снег, туман и т. д.), наличия растительности (трава, кустарник, деревья и т. д.), состояния атмосферы (ветер, туман, турбулентность, температурные градиенты и т. д.), наличия отражающих поверхностей (земля, преграды, экраны

п

и т. д.) и ряда других факторов и вычисляется по формуле еъ =

/= 1

где вщ — уровень затухания при наличии /-го фактора. Если затуханием можно пренебречь (8 = 0), то уровень интенсивности

Lj= Lw+ ПН + 101g£/(4rcA (11.68)

Диффузное волновое поле в изолированных объемах. Волновое поле называют диффузным, если усредненная по времени объемная плотность энергии w = одинакова во всех точках, а поток энергии через единичную площадку в любой точке и в любом направлении постоянен и равен /д.

Для бегущей с плотностью волны интенсивность /в = cw%, которая в диффузном поле равномерно распределяется во все стороны пространства 4я и, следовательно, на полусферу приходится /в/2. Поэтому нормально к диаметральному сечению сферы радиуса г в противоположных направлениях с интенсивностью /в/2 распространяются две волны.

Через площадь к? этого сечения в полусферу переносится поток энергии /вя^/2, который затем с плотностью /д изотропно распределяется по всем направлениям полусферы. Из соотношения /вя^/2 = = /д2я^ следует

/д = /в/4 = cwx/4. (11.69)

Таким образом, поток энергии через единичную площадку в диффузном волновом поле в четыре раза меньше интенсивности /в волн, бегущих с объемной плотностью

Понятие диффузного поля часто используют при определении плотности потока энергии /п в изолированных объемах. Под изолированным объемом понимается пространство, огражденное стенками (например, производственное помещение, кабина, пространство под кожухом машины и т. д.). Волны в изолированных объемах, многократно отражаясь, образуют поле, которое изменяется при изменении геометрических размеров, формы и других характеристик источника.

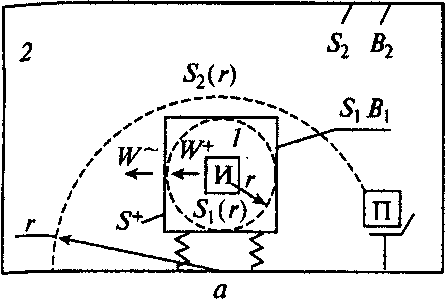

Волновое поле в каждой точке изолированного объема можно представить в виде совокупности волн, непосредственно приходящих в эту точку от источника — прямая волна с интенсивностью 1= cw, и совокупности волн, попадающих в нее после отражений от границ изолированного объема — отраженная волна с интенсивностью /в = cwjx (рис. 11.44). Поэтому суммарная интенсивность (/п = cwu) в заданной точке изолированного объема на некотором расстоянии от поверхности равна сумме интенсивностей прямой и отраженной волн:

/п = /+/в = /+4/д. (11.70)

W/S

А

а/д

L ,

н

(/= №Ф/4ю*) (h = 4W/Ip\\ £

и

В =aS/(l-a)

Рис. 11.44. Диффузное поле отраженной волны

Интенсивность прямой волны в общем случае определяется формулой (11.65). Выразим плотность потока энергии /д через мощность источника. При работе источника в изолированный объем постоянно поступает энергия. При мощности источника Ж отраженный от границ полный поток энергии составит plV, а от единичной площадки — р W/S. За единицу времени через единичную площадку границы вследствие поглощения исчезнет количество энергии, равное а/д. Так как в диффузном поле плотность энергии постоянная, то должно соблюдаться равенство р W/S = а/д. Для простоты дальнейших рассуждений здесь предполагается, что коэффициент а значительно больше коэффициента т. Уравнение (11.70) принимает вид

4 nr a S

Из полученного выражения видно, что в изолированном объеме плотность потока энергии получает некоторое приращение, которое аналитически обусловлено наличием множителя (1 - a)/a, который велик при коэффициенте а, близком к нулю.

В изолированных объемах малых размеров затуханием звука с расстоянием можно пренебречь, полагая в формуле (11.71) 8 = 0.

Защитные устройства бесконечной и конечной толщины

Теоретическое защитное устройство бесконечной толщины можно рассматривать просто как среду, бесконечно простирающуюся в направлении распространения волны. Волна из одной среды проходит в другую (защитное устройство), предварительно попадая на границу раздела этих сред, при этом в общем случае существуют три волны: падающая, отраженная и преломленная (прошедшая).

При прохождении границы раздела сред без поглощения должен соблюдаться закон сохранения энергии, который можно записать в виде Г + Г = /+, и для рассматриваемых величин п (звукового давления и напряженности электрического поля) равенство амплитуд поля в среде / и среде j : ит + и~т = ит) (рис. 11.45). Эти соотношения совместно с формулой (11.55) позволяют найти амплитудный коэффициент отражения Ry и амплитудный коэффициент передачи Ту при нормальном падении волны на границу (/, у) из среды /:

Zj-Zt , 2ZJ (11.72)

Kij= > Iij= •

z j zj у zj

("J2

V

r=(u~)2/Zj

и

Среда 1 Z]

R-u~/u+

Среда 2 Z2

Т= и~/и+

^ и~

Z3 Среда 3

Рис. 11.45. Баланс энергии на границе раздела сред

Рис. 11.46. Схема защитного устройства конечной толщины

При этом имеем Т&= 1 + R9,R9 = - R&,- 1 < Д/< 1,0< Ту<2.

В общем случае защитное устройство имеет конечную толщину. Для случая, когда гармоническая волна из среды 1 (рис. 11.46) падает на защитное устройство произвольной толщины h, состоящее из среды 2, ограниченной с другой стороны средой J, амплитудные коэффициенты отражения и передачи равны [2].

, q + ga^+fca-Pe-". (П-73)

(1 + £32)е -1)е

Т= 4W[(1 + - (Zn ~ 1)е-"]. 01.74)

Здесь коэффициент отражения записан аналогично формуле (11.72) через входной импеданс защитного устройства — £вх, zn = = i\/Z2, Z32 = Z3/Z2, где Zu z2, Z3 — импедансы сред (в общем случае комплексные величины).

Если по обе стороны от защитного устройства находится одна и та же среда, то импедансы сред i\ и равны. Тогда формулы (11.73) и (11.74) преобразуются к виду

R = {Z~1 +*12)/иГ2 +z12)+2cth£.A; (11.75)

Т = [chit. А +0,5 (Zn + z12 )shik]-1.

Эти амплитудные коэффициенты R и Г при нормальном падении волн связаны с энергетическими коэффициентами р и т соотношениями р = jR2, т= Т\ эффективность защиты

е = 20lg|{chit.A +0,5(^2 +zn)shLh]\. (11.76)

(11.77)

407

е

= ек + ez+

еИ,

где ^ = (201ge)8A, ez = 201g | 0,25(1 + znf/zn eh = 201g | [1 - (1 - - z12)2e~2^/( 1 + Zi2)2] I — слагаемые эффективности за счет ослабления волн соответственно в материале защитного устройства, при прохождении границы раздела сред (1,2) и при многократных отражениях внутри защитного устройства. Так как с увеличением частоты коэффициент к* возрастает, то eh -> 0 и эффективность изоляции высокочастотных полей е&ек + ez.

Прогнозирование шума. Условие безопасности при наличии звукового поля можно записать в виде неравенства

Lp(J)<Lmu(J), (11.78)

где Lp(f) = 201g\рэф(/)/р* и Lmu(f) — соответственно уровни звукового давления и их нормативные значения. Неравенство (11.78) должно выполняться на всех среднегеометрических частотах и во всех точках рассматриваемого пространства с учетом времени звукового воздействия. Из соотношения (11.56) следует

Lp = Lj-Lz. (11.79)

Референтные значения звукового давления, интенсивности и импеданса равны: р* = 2 • Ю-5 Па, I* = 10~12 Вт/м2, z* = 400 Па • с/м.

Характеристический импеданс среды для звука равен произведению скорости звука в среде с на ее плотность р: z = рс. Для атмосферного воздуха при р = 1,29 кг/м3 и с = 331 м/с, z = 430 кг/(м2 • с).

Таблица

11.23. Плотность,

скорость звука и характеристический

импеданс для некоторых сред и материалов

Среда,

материал

Плотность

р, кг/м3

Скорость

звука с, м/с

Импеданс

z — рс, Па •

с/м

Водород

0,084

1310

110

Вода

1000

1450

1,45

• 106

Бензин

750

1190

0,89

• 106

Алюминий

2650

6220

16,5

• 106

Медь

8930

4620

41,3

• 106

Сталь

6110

7800

47,7

• 106

Стекло

2500

4900...

5900

(12...15).

106

Полистирол

1160

2670

3,1

• 106

Железобетон

2400

4500

11

• 106

Кирпич

1500

2750

4,1

• 106

Пробка

240

500

0,12-

106

Резина

(техническая)

1200

60

0,72

• 106

Значение импеданса зависит от температуры и давления. Однако при изменении давления и температуры в пределах обычной атмосферы уровень импеданса Lz = 10 lgz/z* незначителен и им пренебрегают, полагая, что

Ш) = W).

В табл. 11.23 приведены значения импеданса z для разных сред. Уровень интенсивности звука в свободном волновом поле можно определить, используя зависимости (11.67), (11.68).

При определении уровня интенсивности в изолированном объеме в общем случае необходимо учитывать наличие диффузного волнового поля, которое зависит от значений коэффициента звукопоглощения а. Значения коэффициента а вычисляют по правилу: для частот / = 63... 1000 Гц и принимают а = а0, где а0 определяют по табл. 11.24; для частот /= 2000...8000 Гц коэффициент а вычисляют

по формуле а = 1 - (1 — а0)ехр(— 287), где 8 в нужной размерности (см. формулу (11.66)) находят с помощью табл. 11.22, а постоян-

п

ная затухания звуковой энергии в объеме К равна / =4V при

/=1

п

этом = S — площади ограждающих изолированных объемов

/=i

поверхностей. Некоторые ориентировочные значения коэффициента звукопоглощения даны в табл. 11.24. Если стенки изолированного объема изготовлены из п разных материалов, то среднее значение коэффициента звукопоглощения

a =Wa/W =

2Х

(11.80)

Зная среднее значение коэффициента звукопоглощения, можно определить постоянную изолированного объема, имеющую размерность площади:

г* Za/5/

a S

В

=

l-a 1 -Sa/S 1-£аЛ/2>,'

Пренебрегая затуханием звука с расстоянием, запишем выражение (11.70) в виде

/п = /+ /в = /н(Ф + Ф') = — (Ф + Ф') . (1L82)

S(r)

Здесь для точек г на некотором удалении от ограждающих поверхностей коэффициент влияния диффузного поля

ф' = /в//н = 4/д//н = Щг)/В, (11.83)

где S(r) = 4пг2. Влияние диффузного поля тем сильнее, чем больше расстояние г от источника звука и чем меньше коэффициент звукопоглощения а. Точки пространства, в которых Ф = Ф', лежат на условной границе между зоной прямого звука и зоной отраженного звука. Они расположены от источника на расстоянии

г. = ^ВФ/16п.

Разделив левую и правую части выражения (11.82) на референтное значение 7*, найдем уровень интенсивности в точке г:

LIn = LlH + 10 lg(0 + Ф'), (11.84)

где уровень интенсивности источника ненаправленного действия Lj определен формулой (11.57).

При больших значениях коэффициента поглощения а значение постоянной В -> оо и, как следует из формулы (11.83), во всех конечных точках изолированного объема коэффициент Ф' = 0. Выражение (11.84) не будет отличаться от формулы (11.68) расчета уровня интенсивности в свободном звуковом поле. Все пространство изолированного объема заполнено прямым звуком. На практике, если Ф/Ф' < 0,26 или Ф'/Ф < 0,26, то с точностью до 1 дБ в выражении (11.84) можно полагать, что 10 lg(® + Ф') соответственно равно 10 lgOf или 10 IgO.

Заметим, что радиус г проводят из точки, в которой расположен источник, а для реальных источников — из акустического центра, при этом если источник расположен на плоскости, то акустический центр совпадает с проекцией геометрического центра источника на эту плоскость.

Интенсивности отраженных и прямых волн начинают определенным образом складываться на некотором удалении от ограждающих поверхностей, на которые падает поток энергии с интенсивностью

/п = /+/д = /н(Ф + Ф'), (П.85)

где значение коэффициента влияния диффузного поля в точке R на ограждающей поверхности равно Ф' = S(R)/B.

Таблица

11.24. Коэффициент поглощения а в

производственных помещениях

Тип

помещения

С

реднегеометрическая

частота

f,

Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Машинные

залы, ис

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

пытательные

стенды

Механические

и металлообрабатывающие цехи;

цехи агрегатной

0,10

0,10

0,10

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12

сборки

в авиа- и судо

строительной

промыш

ленности

Цехи

деревообработ

0,11

0,11

0,12

0,13

0,14

0,14

0,14

0,14

ки,

посты управления, лаборатории,

конструкторские бюро

Звукопоглощение. Для уменьшения отраженного звука применяют защитные устройства, обладающие большими значениями коэффициента поглощения, к ним относятся, например, пористые и резонансные поглотители.

Звуковые волны, падающие на пористый материал, приводят воздух в порах и скелет материала в колебательные движения, при которых возникает вязкое трение и переход звуковой энергии в теплоту.

Будем определять коэффициент отражения защитных устройств по формуле (11.72), аналогичной защитному устройству бесконечной толщины. Для защитного устройства бесконечной толщины коэффициент передачи т равен нулю и, следовательно, а = 1 — р. Так как при нормальном падении звуковых волн на поверхность защитного устройства энергетический и амплитудный коэффициенты отражения связаны зависимостью р = i?2, то

Р = [(*„ -zx)/(zBX +Z,)]2; а = 1 -р, (11.86)

где Z\ — импеданс воздуха. Входной импеданс определяется по формуле (11.73). Для пористого поглотителя, находящегося на акустически жесткой стенке, импеданс z3 = °° и, следовательно,

zBX = z2cihk*h .

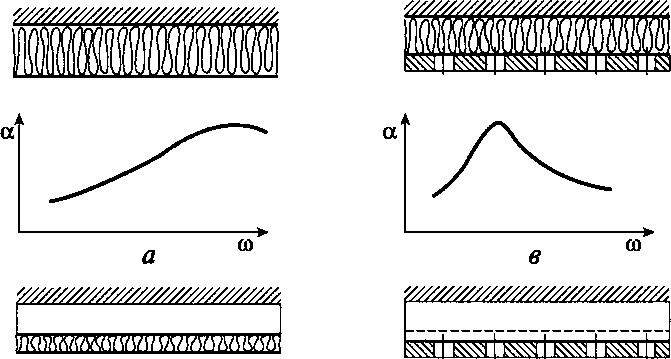

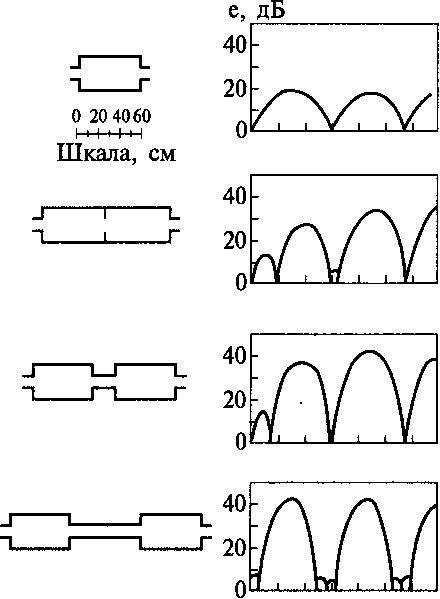

Этому случаю соответствует частотная характеристика коэффициента а, показанная на рис. 11.47, а. Для усиления звукопоглощения на низких частотах между пористым слоем и стенкой делают воздуш-

- со со

б г

Рис. 11.47. Частотные характеристики коэффициента поглощения:

а — для пористого поглотителя на жесткой стенке; б — для пористого поглотителя с воздушной прослойкой; в — при наличии перфорированного экрана; г — для резонансного поглотителя, образованного перфорированным экраном

ную прослойку (см. рис. 11.47, б). Входной импеданс защитного устройства, расположенного на «мягком» основании (z3 = 0), равен

£вх =z2thLh.

Пористые поглотители изготовляют из органических и минеральных волокон (древесной массы, кокса, шерсти), из стекловолокна, а также из пенопласта с открытыми порами. Для защиты материала от механических повреждений и высыпаний используют ткани, сетки, пленки, а также перфорированные экраны. Последние существенно изменяют характер поглощения звука защитным устройством (см. рис. 11.47, в).

Резонансные поглотители имеют воздушную полость, соединенную отверстием с окружающей средой. Воздух в резонаторе выполняет роль механической колебательной системы, состоящей из элементов массы, упругости и демпфирования. Если пренебречь рассеиванием звуковой энергии, то импеданс резонатора гъ равный механическому импедансу (см. формулу (11.48)), отнесенному к единице площади, будет равен нулю на частоте со = со0 s <JG / М . При импедансе резонатора Zi = 0 коэффициент отражения звукового давления 412

R = — 1. Таким образом, снижение шума происходит за счет взаимного погашения падающих и отраженных волн.

Резонансным поглотителем является также перфорированный экран с отверстиями, затянутыми тканью или мелкой сеткой (см. рис. 11.47, г), который существенно меняет характер поглощения. Пористые и резонансные поглотители крепят к стенкам изолированных объемов.

Кроме того, звукопоглощение может производиться путем внесения в изолированные объемы штучных звукопоглотителей, изготовленных, например, в виде куба, которые в производственных помещениях чаще всего подвешивают к потолку.

К хорошим звукопоглощающим материалам относят те, которые на среднегеометрических частотах октавных полос 250, 500, 1000, 2000 Гц имеют коэффициент а, равный или превышающий соответственно значения: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5.

Обозначив параметры после установки поглощающих материалов значком А над буквой, запишем новое значение интенсивности звука в виде

/п =/н(Ф+ФГ (11.87)

Так как постоянная изолированного объема В > В, то в произвольной точке г изолированношобъема коэффициент Ф' < Ф' и новое значение интенсивности звука /п будет меньше значения /п. Разделив соответственно левые и правые части друг на друга, найдем

ф+Ф'

(11.88)

h

_Ф+Ф'_

Ф+Ф'

Ф+Ф'

(11.89)

? = £/n-£?n=101g

Так как при коэффициенте а -> 1 коэффициент Ф' 0, то максимальная эффективность, которую можно достичь звукопоглощением, равна

^ах=101ё(1+Ф'/Ф). (11.90)

В это выражение не входит ни один показатель изолированного объема, который характеризовал бы его новые звукопоглощающие свойства. Максимальная эффективность определяется значением параметров изолированного объема до его акустической обработки.

Из принципа непрерывности звукового давления следует, что интенсивность не может претерпевать разрывов и, следовательно, коэффициент Ф' должен изменяться монотонно на отрезке 0 < г < R или О < г/R < 1, где R — расстояние от источника до произвольной точки на ограждающей поверхности, т. е. Ф' = Ф'(r/R).

В точке г = R на ограждающей поверхности Ф'(1) = S(R)/B. Учитывая соотношение (11.83), можно из точки (1, Ф' (1)) провести параболу, сопряженную с параболой Ф'(r/R) = 4(г/7?)2Ф'(1), и представить коэффициент влияния диффузного поля выражением

ф(г/к)=Ыг/Р)2Ф'(1),если0<г/Р<0,25 (11.91)

Г \[\-Mr/R-\)2/ 3]Ф'(1), если 0,25 <r/R< 1.

Рассмотрим пример. Для простоты допустим, что изолированный объем имеет форму сферы, источник расположен в центре сферы: Ф = 1, коэффициент звукопоглощения до проведения акустической обработки равен а = 0,07.

Используя соотношение (11.81), находим, что на поверхности, ограждающей изолированный объем, Ф'(1) = S(R)/B = (1 — а)/а. Формула (11.90) показывает, что при заданном значении а = 0,07 применением звукопоглощающих материалов можно добиться максимально возможного снижения уровня интенсивности звука на етах = = 101gl/a* 11,55 дБ.

Реальное значение эффективности звукопоглощения будет меньше 11,55 дБ. Например, при a =0,9 по формуле (11.89) находим е = 11,09 дБ. Если формулу (11.89) представить в виде двух слагаемых: е = 10 lg В/В + 101g[(l + Ф/Ф')/0 + Ф/Ф')], то получим в = = 20,78 — 9,69 = 11,09 дБ, т. е. величиной второго слагаемого пренебрегать нельзя.

Используя выражение (11.91), найдем, что в точках r/R = 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 значения етах соответственно равны 1,85; 4,95; 8,98; 10,59; 11,32, и при a = 0,9 реальные значения е будут отличаться незначительно: 1,83; 4,88; 8,74; 10,24; 10,91.

Звукоизоляция. Звукоизоляция — уменьшение уровня шума с помощью защитного устройства, которое устанавливается между источником и приемником и имеет большую отражающую и (или) поглощающую способность. Обычно роль защитных устройств выполняют глушители шума, экраны или стенки изолированных объемов. Например, защитным устройством является кожух, которым закрывают машины и механизмы, или кабина, в которой находится оператор, управляющий рабочим процессом. Стенки кожухов и кабин изготов- ляют из листового проката и покрывают изнутри звукопоглощающим материалом. Эффективность звукоизоляции с помощью стенки толщиной h можно определить по формуле (11.76). Если пренебречь затуханием звука в материале, т. е. положить в формуле (11.76) коэффициент распространения к*, равным jk2, где к2 = со/с2 — волновое число, то эффективность

в = 101g[cos2£2/* + 0,25(^i + zi/z2)2sm2k2hl (11.92)

где Z\ = Р\СХ — импеданс воздуха; z2 — р2с2 — импеданс материала защитного устройства.

Из выражения (11.92) следует, что эффективность звукоизоляции равна нулю при толщине стенки h = пк2/1, т. е. кратной половине длины волны (п = 0, 1,2, ...), а максимальная эффективность будет иметь место, если толщина стенки h = (2п + 1)А,2/4.

Так как для защитного устройства, находящегося в воздухе, всегда выполняется неравенство pi с <<р 2с2, то для тонкой стенки (h2«X2/2n) из выражения (11.92) находим

е= 101g[l + (mco/2piCi)2], (11.93)

где т = p2h — поверхностная плотность (масса защитного устройства, отнесенная к единице площади).

При достаточно больших частотах единицей в правой части формулы (11.93) можно пренебречь:

е = 20 lg = 20 lg (mf) -const. (11 *94)

2Plc,

Как видно из формулы (11.94), единственным свойством защитного устройства, определяющим эффективность звукоизоляции при принятых допущениях, является поверхностная плотность т. Эффективность звукоизоляции растет с увеличением плотности т и частоты / Константу, входящую в выражение (11.94), определяют, осред- няя коэффициент передачи т по углам падения. Если т и/выражены соответственно в кг/м2 и Гц, то константа равна 47,5 дБ.

Найдем требуемую эффективность звукоизоляции. По определению

в = lOlgl/x = lOlgJKVW~ = Zw+ - Lw~ (11.95)

Перепишем это выражение в виде

JV~=JV+10-°>1\ (11.96)

где И/Г+, W ~ — соответственно падающий на поверхность площадью S+ и прошедший через эту поверхность поток энергии. Если эффективность звукоизоляции рассчитывается по формуле (11.94), то 10~°'1е = (2р1с1/тсо)2. Плотность потока энергии, падающего на ограждающие стенки и другие поверхности, находящиеся в изолированном объеме, в точке R рассматриваемой поверхности равна

/+ = /+/д = /нФ + /д, (11.97)

где /н = W/Anf? — интенсивность источника ненаправленного действия.

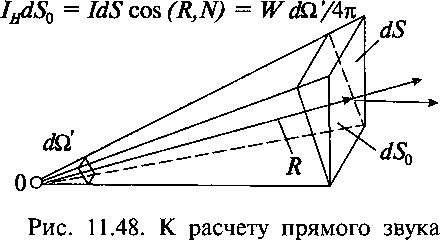

Определим сначала вклад прямого звука в поток W*. Пусть под малым телесным углом dQ! из точки О, в которой расположен источник, видны элемент сферической поверхности площадью dS0 и элемент несферической поверхности площадью dS+, которые ввиду их малости можно считать плоскими с углом между ними, равным (N, R), где N-нормаль к площадке dS+ (рис. 11.48). На элементарные площадки dS0 и dS+ падает одинаковый поток энергии, равный IHd$o = 7hCos(N, R)dS+. При характеристике направленности излучения D = 1 вклад прямого звука составит

fo/Hcos(N,R)^=^ = (Н.98)

/ н 4я / R2 4п а

где Q' — телесный угол, под которым из точки О видна поверхность площадью S+, на которую падает прямой звук; Q — телесный угол, в который источник мощностью W излучает звук.

Определим теперь вклад отраженного звука. Согласно определению диффузного поля, плотность потока энергии /д одинакова во всех направлениях. Поэтому вклад отраженного звука в поток W+ составит

jl^dS+= WS+/B. (11.99)

s*

Таким образом, при мощности источника излучения Wсуммарный поток энергии, падающий на поверхность площадью S+, находящуюся в изолированном объеме, равен

W* = ЩП'/П + S+/B). (11.100)

Выражение (11.96) позволяет определить прошедший через элемент поверхности поток энергии и его уровень:

W~ = ЩП'/П + S+/B)l0~°'le; (11.101)

Lw~ =LW+ 10 lg(Q'/Q + S+/B) - e. (11.102)

Если шум излучается через элемент поверхности, который может рассматриваться как новый точечный источник мощностью W~> то, подставив значение в формулу (11.57) вместо W, находят уровень интенсивности источника ненаправленного действия 7/н, что позволяет использовать все ранее полученные соотношения. Требуемую эффективность звукоизоляции определяют из условия (11.78).

Допустим, что шум излучается из изолированного объема в свободное пространство, например на территорию жилой застройки. Считая, что элемент поверхности площадью S+ является новым источником шума с коэффициентом направленности Ф, из соотношений (11.67) и (11.102) находим, что в точке гжилой застройки уровень интенсивности

Lm =LW+ 10 lg(Q'/Q + S+/B) + 10 lg® + (11.103) + 10 \gSe/4nr - е-еъ,

где эффективность звукоизоляции е может быть вычислена по формуле (11.94). Если ставится задача определить для точки г требуемую эффективность звукоизоляции, то из неравенства (11.78) и соотношения (11.103) находят ее значение

e>Lw- Lmn + 10 lg(Q'/Q + S+/B) + 10 lg® + (11.104) + 10 \gSJ4nf- £5

Допустим теперь, что шум излучается из одного изолированного объема в другой через элемент поверхности площадью S+. Будем обозначать параметры, относящиеся к изолированному объему, в котором расположен источник шума мощностью W, индексом 7, а параметры, относящиеся к изолированному объему, где расположен приемник,— индексом 2.

417

14-Белов

Q = Q' = 4я и S+ = S. По формуле (11.101) определяем прошедший через поверхность S+ поток энергии: W~ = W\QT0,le/a\. Рассматривая эту поверхность в качестве источника шума, находим, что интенсивность звука в точке г помещения 2 равна

Переход к уровням с учетом неравенства (11.78) позволяет записать

LIm = Lw- 10 lgoii + 10 lg(<P2 + Ф'2) + 10 lgSe/S2(r) - e < Lmn.

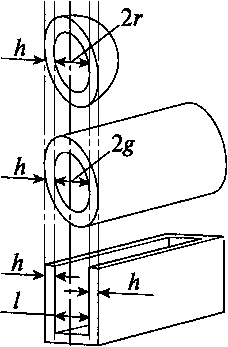

На рис. 11.49, б показано помещение 7, из которого в помещение 2 может проникать шум, при этом через элемент поверхности площадью S+ поступает поток энергии, который определяется формулой (11.101). Рассматривая эту поверхность как источник шума в помещении 2 и используя формулы (11.101) и (11.102), находим требуемое условие для уровня интенсивности звука:

LIm = Lw+ 10 lg(Q'/Q + S+/B{) + + 10 1ё(Ф2 + Ф'2) + 10 lgSe/S2(r) - e < 1доп,

где при данном расположении источника Q = 2я, Q' — телесный угол, под которым из акустического центра источника шума виден элемент площадью S+.

На рис. 11.49, в показана кабина, защищающая оператора от шума, создаваемого источником в помещении I. Будем считать, что для точек г кабины, удаленных от ограждающей поверхности, вклад прямого и отраженного звука приблизительно один и тот же.

Тогда Ф2 = Ф2 = 4S2(r)/B2. Следовательно,

Цт = W + Ю lg(Q'/Q + S+/B{) + 10 lg8Se/B2 - e < 1доп,

где S+ и Q' — соответственно площадь поверхности кабины, через которую может проникать отраженный звук и телесный угол, под которым видна поверхность кабины, на которую падает прямой звук от источника.

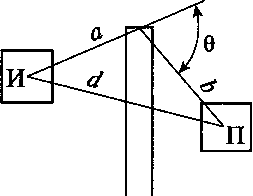

При установке экрана между источником и приемником (рис. 11.50) за экраном образуется звуковая тень. Уровень шума в теневой зоне от точечного источника может быть рассчитан на основе законов дифракции. Эффективность звукоизоляции при защите экраном

е = 20 lg(V2^V7th y/2nN) + 5,

|

|

|

|

| D 1 V 1 В\ 1 ' ! 1 |

|

j hW ' 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

И1 |

S+ |

|

|

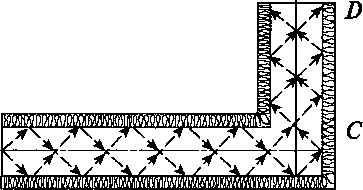

Рис. 11.49. Схемы снижения шума:

а — изолирующим кожухом; б — звукоизолирующей перегородкой; в — с помощью звукоизолирующей кабины

|

"7 |

|

|

|

|

|

1 г>г* |

|

|

уВ2 |

2 W~ |

|

|

X |

|

ч \ \ |

|

П |

/ |

|

/ \ |

* |

\ |

|

Т |

/ |

|

Рис.

11.50. Схема снижения шума экраном

шшшшш

Система глушения шума включает источник шума, обладающий некоторым внутренним им-

14*

419

шшшшшш

ЦТ

00

A

В

I

a

б

Рис. 11.51. Применение в глушителе поглощающих материалов:

а — схема активного элемента глушителя; б — схема снижения шума при повороте трубопровода, покрытого изнутри звукопоглощающим материалом

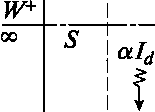

педансом источник соединен с помощью трубопровода длиной 1Х с глушителем шума, а трубопроводом длиной /2 — с приемником шума, который характеризуется импедансом излучения zn- Эффективность глушения определяют по формуле (11.95), полагая, что W* — усредненная во времени звуковая мощность на входе в глушитель, а W~ — на выходе. Конструктивно глушители состоят из активных и реактивных шумоглушащих элементов. Простейшим активным элементом является любой канал, стенки которого покрыты изнутри звукопоглощающим материалом.

Если звуковая мощность в сечении площадью S(рис. 11.51, а) равна Ж, то плотность потока энергии, падающего на поверхность стенки канала, по формуле (11.69) равна /д = W/4S. Таким образом, на поверхности канала площадью Pdl (где Р — периметр) поглощается звуковая мощность dJV= — а/дРс1/и эффективность активного элемента

1,09а PI/S.

Трубопроводы всегда имеют повороты, которые будут снижать шум, если их покрыть звукопоглощающим материалом. Как видно из рис. 11.51, б, на участке АВ существуют преимущественно волны, направленные вдоль оси канала (другие волны будут поглощаться). Изгиб канала будет поглощать или отражать осевые волны назад к источнику. Таким образом, после изгиба останутся преимущественно дифрагированные волны, которые в значительной мере подавляются на участке CD, так что в конце этого участка останутся ослабленные волны в направлении оси канала.

30

25 20

15 10

5

0

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 п kl=2nl/X

б

Рис.

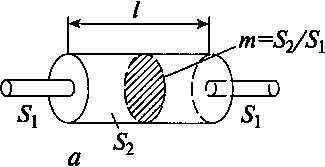

11.52. Реактивный камерный элемент

глушителя:

а

— схема элемента; б — зависимость

эффективности камерного глушителя от

длины камеры и отношения площадей

с = 101g[cos2&/ + 0,25(^/^2 + S2/Sl)2smkl\.

На очень низких частотах, когда kl^> 0 или когда длина глушителя равна Х/2, X, ЗХ/2 и т. д., образуются стоячие волны, которые увеличивают давление на концах камерной полости. В результате импеданс трубопровода с поперечным сечением S2 также увеличивается от значения рc/S2 до значения mpc/S2, которое в точности равно импе- дансам входного и выходного трубопроводов, т. е. равно рс/S\. Таким образом, на этих резонансных частотах взаимодействие волн приводит к рассогласованию импедансов и отражению звуковой энергии к

20

4060

1

Шкала,

см

200

400 /, Гц1

11 11

Рис. 11.54. Зависимость эффективности 200 400 / Гц глушителя от длины входного патрубка

источнику шума. На более высоких частотах, когда длина волны X равна или меньше поперечного размера камеры, эффективность будет зависеть от других параметров (теоретически максимум эффективности достигается при разности диаметров d2 — dx = Х/2, ЗХ/2, 5Х/2 и т. д.).

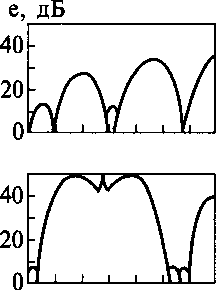

Эффективность е растет с увеличением числа камер и длины соединяющей трубы. Однако уже добавление третьей камеры создает незначительный эффект по сравнению с двумя предыдущими (рис. 11.53).

На рис. 11.54 для сравнения показаны эффективность глушителя, состоящего из двух последовательных камер, и эффективность глушителя из двух камер, но со входом или выходом, введенным в полости камер, и оканчивающимися на середине их длины. Эффективность последнего глушителя выше. Изменяя длину входа и выхода, можно варьировать эффективность и частотный диапазон.

Если в спектре шума присутствуют дисперсные составляющие высокого уровня, то эффективность камерных элементов может оказаться недостаточной. В этом случае применяют реактивные элементы резонаторного типа: кольцевые и ответвления (рис. 11.55). Такой глушитель отличается от предыдущих тем, что поток газа через камеру не протекает, и она подсоединяется к основному трубопроводу че-

|

V |

|

|

|

о — ft о о о о о о 4 ооооооо 1 / ■. / * /"Т>\ ч г—ч ▼ 1 |

||

|

) Si S<r%St |

|

|

d

Sn—XSi

St

a

б

Рис. 11.55. Схемы глушителей резонансного типа: а — кольцевые; б — ответвления

рез одно или некоторое количество небольших отверстий или трубок. Этот тип глушителя называют объемным резонатором или глушителем Гельмгольца. Резонансные частоты определяются размерами отверстий и подсоединенным объемом. Предполагается, что линейные размеры подсоединенного объема меньше 1/10 длины волны на всех рассматриваемых частотах. Если это условие нарушается, то надо принимать во внимание движение волн в резонаторе. Ситуация становится похожей на глушитель, рассмотренный выше. Эффективность объемного глушителя

б = 10 lg{l + [а + 0,25]/[а2 + р2(///о

-Л/Л2]},

где а = S{z /S0pc — безразмерное активное сопротивление резонатора; Р = S{c/2nf0V— безразмерное реактивное сопротивление резонатора; S{ и S0 — соответственно площадь трубопровода и суммарная площадь отверстий; fQ — резонансная частота; V— объем резонатора. При резонансе эффективность зависит только от величины а и

может быть записана в виде

е = 20 lg[(a + 0,5)/а].

При а < 0,25 и при частотах, намного больших или меньших частоты /о,

e=101g{l + l/[4 PV//0-/0//)2]}.

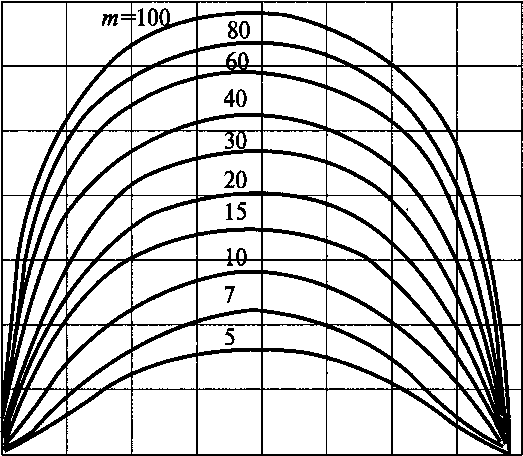

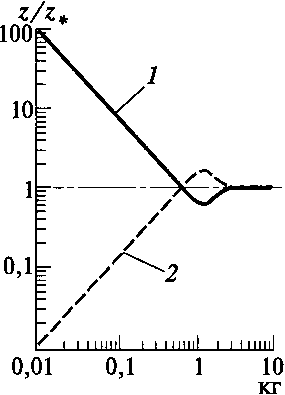

На рис. 11.56 показана эффективность глушителя рассматриваемого типа при a = 0,5р.

Эффективность глушителя, синтезированного из типовых элементов, может быть определена по формуле е = У£еп где е} — эффективность /-го шумоглушащего элемента.

8 6 4 2 О

0,1 0,2 0,4 1 2 4 6ю/ю0 Рис. 11.56. Эффективность резонаторного глушителя при а = 0,5р

Экранирование электромагнитных полей1. Электромагнитное поле имеет зоны индукции и излучения, которые для элементарных излучателей (диполей) в воздухе определяются соответственно неравенствами:

X X

r«— (kr« 1) и г»— (kr>> 1),

2 71 2 71

где г — расстояние от источника. Обычно считают, что на расстоянии от источника, не большем длины волны,— зона индукции. Например, для частот 109 и 106 Гц расстояние, которое определяет зону индукции, меньше 0,3 и 300 м.

Для антенн зону излучения обозначают неравенствами: г > 12/Х и г > ЗА,, где / — размер антенны. В зоне излучения поле практически принимает плоскую конфигурацию и распространяется в виде плоской волны, составляющие которой равны:

Ё = ЁтеЯш~к*х); (ПЛ05)

где с* = £ — уа/со — комплексная диэлектрическая проницаемость

среды; с и ju — абсолютные проницаемости соответственно диэлектрическая и магнитная; а — удельная проводимость среды; комплексное волновое число к* = со ^/jus*.

Сравнивая выражения (11.54) и (11.105), видим, что импеданс среды электромагнитному полюсу z = / i. С учетом формулы (11.105) найдем, что для непроводящей

среды (а = 0)

= s; z = z> 5 = 0; (11.106)

для проводящей среды (е = 0)

^=V~Mia; z = yljaц/а; 5 = у = 7ю|ш/2 . (11.107)

В табл. 11.25 приведены ориентировочные значения волнового числа и импеданса

для металлов. Для вакуума импеданс равен ^ = 1— = 120 7г, Ом, где s0 и — соответст-

V 8о

венно электрическая и магнитная постоянные: s0 = 1/(Зб7г ♦ 109) = 8,85 • Ю-12 ф/м, (л0 = 471 • 10"7 Гн/м. В зоне индукции импеданс среды зависит от источника.

Таблица

11.25. Характеристика

металлов, применяемых для экранирования

ЭМП

Металл

Электрическая

проводимость а • 106, См/м

Магнитная

проницаемость ц/ц0

Коэффициент

распространения | &.|=^/соцст, мм

Импеданс

\z*\=-J®n /сг, Ом

Медь

57,1

1

21,2

• 1<Г3 V7

0,372

• 10~6 77

Алюминий

34,5

1

16,4

• 10"3

V7

0,478

• 10"6 77

Сталь

7,2

100

75,4

• Ю-3 V7

10,47

• 10~6 77

Свинец

4,8

1

6,2

• Ю-3

V7

1,28

• Ю-6 77

При определении электромагнитного поля сложных источников их разбивают на элементарные, а затем используют принцип суперпозиции полей. Импеданс среды для поля элементарного электрического излучателя

i = z*( 1 + jkr + \/jkr)/{\ +jkr). (11.108)

Импеданс среды для поля элементарного магнитного излучателя

i = z*( 1 + jkr)/(l+jkr + l/jkr). (11.109)

Из выражения (11.108) видно, что вблизи источника, т. е. в зоне индукции (kr« 1), импеданс среды преимущественно электрическому полю

z = zE=z*/jkr. (11.110)

Импеданс среды преимущественно магнитному полю

z=zH=jkrz*. (11.111)

-11/2

1

{кг)2

{кг)2

\+{кг) [1 +{кг)2]

1

+{krf

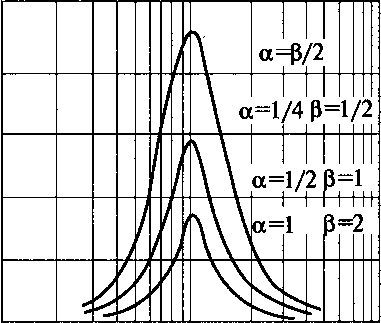

С увеличением расстояния от источника импеданс ^уменьшается, а импеданс ^увеличивается (рис. 11.57). Оба импеданса будут стремиться к одному значению, которое они достигают в зоне излучения (кг» 1 ):z=zEH=z*.

Различают экранирование магнитного, электрического и электромагнитного (плоская волна) полей. В большинстве случаев с двух сторон от экрана находится одна и та же диэлектрическая среда — воздух, и эффективность экранирования, пользуясь формулой (11.77), можно записать в виде

е = 20lg| chM+20lg|l+0,5(^2 /zx+zjz2 )thLh\. (11.112)

Чтобы произвести расчет по этой формуле, кроме толщины экрана h необходимо знать коэффициент распространения к* и импедан- сы i\ и Z2- Так как экран обычно изготовляют из металла, то с учетом зависимостей (11.64) и (11.107) коэффициент распространения к* и

импеданс Zi будут равны: к* = 7 ; z = V-A0!112 /а2 • Более слож

но определяется импеданс zx. В зоне излучения импеданс диэлектрической среды — воздуха — будет равен (для воздуха ju - ju0, е — е0) z\ = zeh = д/ilxj /е1 ® д/jiio /е0 ® 377 Ом. Однако в зоне индукции импеданс i\ зависит не только от вида основной составляющей электромагнитного поля [см. формулы (11.110) и (11.111)]. Он определяется также формой конструкции экрана (рис. 11.58). С учетом формы импеданс i\ при экранировании электрического поля записывают в виде

Z\ = z\ = z*/jkinm = l/ycosinm, а при экранировании магнитного поля в виде

(11.113)

Шар

Цилиндр

Плоский

экран

Рис.

11.58. Конструкции экранов

Zi

= Z \ =jk{r,

где m = 2 при n = 1/2 для плоского экрана; т= 1 при п = р — для цилиндрического экрана; т = \/ы2 при п = г — для сферического экрана (см. рис. 11.58).

Тогда при k*h« 1, что обычно достигается на низр1х частотах (f< 104 Гц), chk*h « 1, a thкМ « кМ и эффективность экранирования электрического поля (ZE\/Z2 > >

1

1

+

2m cdSj n

Эта эффективность будет большой на низких частотах, а в диапазоне относительно высоких частот е -> 0.

При экранировании магнитного поля необходимо учитывать особенности материала, из которого изготовлен экран. Обычно для магнитных металлов (сталь, пермаллой, феррит) Zi/ZH\> Z\/Zi, а для немагнитных металлов (медь, алюминий, свинец) г \/zi > Zi/Z\. Тогда для защитных устройств из магнитных металлов эффективность эк-

1 \х2 h

ранирования

е « 20 lg

1+-

2т jlXj п

Для защитных устройств из немагнитных металлов е « 10 lg [1 + т

+ —ы\хх<з2гМ\ Эта эффективность зависит от частоты и при частоте

со ^ 0 тоже стремится к нулю.

В области относительно высоких частот (104 </, Гц < 109) эффективность экранирования удобно определять* по формуле

е = +20 lg

1

4 у coju2

Из соотношения импедансов следует, что амплитудные коэффициенты [формула (11.75)] для плоского ТП9 цилиндрического Гц и сфе-

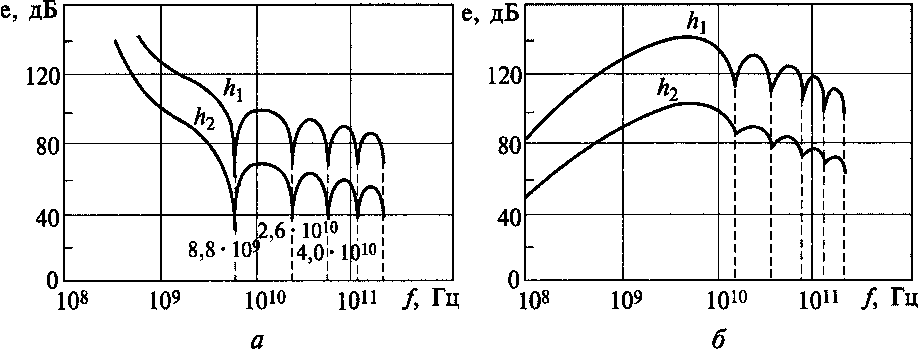

Рис.

11.59. Колебательный характер эффективности

экранирования ЭМП в диапазоне СВЧ:

а

— электрическое поле; б— магнитное

поле; А, = 0,01 мм; h2

= 0,001 мм; г=5 мм

рического Гс экранов при Zi > Z2 имеют приблизительно следующее соотношение: Гп : Гц : Гс = 1:2:3. Это соотношение справедливо для экранов, изготовленных из одинакового материала и имеющих равную толщину стенок, причем расстояние между параллельными пластинами плоского экрана равно диаметру сферического или цилиндрического экранов (/= 2гили 2р). Таким образом, если эффективность экранирования плоским экраном принять за исходное значение еп = 201g |1/Гп |, то эффективность экранирования цилиндром ец = 201g |1 /Гц = 201g| 1/2Гп| = еп- 201g2 « еп - 6 дБ, а эффективность экранирования сферой ес = еп — 9,5 дБ. При экранировании магнитного поля магнитными материалами (z2 > zi) соотношение амплитудных коэффициентов передачи будет иметь обратную закономерность Гп: Гц : Гс = 1 : 1/2 : 1/3. На практике полученными соотношениями пользуются при определении, например, эффективности цилиндрического экрана по формулам плоского.

В области СВЧ, охватывающей дециметровые, сантиметровые и миллиметровые волны (f> 109... 10ю Гц), длина волны x соизмерима с диаметром экрана d, т. е. X > d, и эффективность экранирования носит колебательный характер (рис. 11.59). В этой области импеданс Zi при экранировании магнитного и электрического полей цилиндрическим экраном следует определять по формулам:

z? = zehjnkxр/, (кхр)нх (к{ р),| (11.114)

zle =zehjnklpjl(klp)hl(klp),\

где Jn(u) и Нп{и) — функции Бесселя1 соответственно первого и третьего рода, порядка п (штрихом отмечены производные). С учетом соотношений (11.94) эффективность экранирования рассчитывают по формуле (11.92), при этом надо иметь в виду, что во многих случаях можно принять Z\/z2 « 1 и пренебречь этим слагаемым.

При наличии в экране для радиоэлектронной аппаратуры отверстий или щелей, возникающих вследствие несовершенства его конструкции и технологии изготовления, среднюю эффективность экранирования можно определить по эмпирической формуле

e = 101g

л/2Zl

+>4+8,6861?.

(11.115)

н Zx

где импеданс zx = Z{ при экранировании электрического поля; zx при экранировании магнитного поля; импеданс \z2\=\^j^2 /а2 \

слагаемые А и множитель В = 2nh/l учитывают негерметичность экрана

А= 201g

г ~ V/3 2 я

ккхп

(1-0,5 tl)6

где п - 0,62 И/3 — эквивалентный радиус экрана любой геометрической формы (V— внутренний объем экрана); / — наибольший размер отверстия (щели) в экране; кх = со ^/ji0e0 • Формула (11.115) применима в диапазоне частот, пока к{1 <2, / > 0.

Для защиты от ЭМП обычно применяют металлические листы, которые обеспечивают быстрое затухание поля в материале. Однако во многих случаях экономически выгодно вместо металлического экрана использовать проволочные сетки, фольговые и радиопоглощаю- щие материалы, сотовые решетки.

Эффективность экранирования электрического поля при использовании проволочных сеток

е = lOlg \zE/z | + >4 + 8,686С.

Здесь слагаемое А означает то же, что в выражении (11.115) (kj < 2), а множитель С и величину z при заданном диаметре провода d и шаге s сетки рассчитывают по формулам: С= nd/(s — d), Z = 1 /а2Л*, где эквивалентная толщина сетки Л* = nc?/4s.

В сортамент фольговых материалов толщиной 0,01...0,05 мм входят в основном диамагнитные материалы — алюминий, латунь, цинк. Расчет эффективности экранирования фольговых материалов производится по формулам для тонких материалов. При негерметичности эффективность экранирования электрического поля

е= lOlg + Л+ 11,9,

где z= 1/сгй.

Радиопоглощающие материалы изготовляют в виде эластичных и жестких пенопластов, тонких листов, рыхлой сыпучей массы или заливочных компаундов. В табл. 11.26 приведены характеристики некоторых радиопоглощающих материалов. В последнее время все большее распространение получают керамикометаллические композиции.

Эффективность экранирования сотовыми решетками зависит вплоть до сантиметрового диапазона от отношения глубины к ширине ячейки.

Таблица

11.26. Основные

характеристики радиопоглощающих

материалов

Марка

поглотителя и материал, лежащий

в его основе

Диапазон

рабочих волн, см

Отражающая

мощность,

%

Размер

пластины, м

• 10~3

Масса

1 м2

материала, кг

Толщина

материала, мм

СВЧ-068,

фер

15...200

3

100

х 100

18...20

4

рит

«Луч»,

древес

15...150

1...3

600

х 1000

—

—

ное

волокно

В2Ф2,

резина

0,8...4

2

345

х 345

4...5

11...14

В2ФЗ

: ВКФ1

0,8...4

4

345

х 345

4...5

(включая

высоту

шипа)

«Болото»,

по

0,8...100

1...2

—

—

—

ролон

Ориентировочно эффективность

е « 27///м + 20 lg л,

б

а

где / и /м — глубина и максимальный поперечный размер ячейки сотовой решетки; п — число ячеек.

Ослабление лазерного излучения светофильтрами. Если при прямом лазерном облучении невооруженного глаза (рис. 11.60) на поверхность роговицы площадью пг* приходится энергия г, то энергетическая экспозиция Н= г/nrK. Как видно из рис. 11.60, а, расстояние до расчетной точки ввиду малости угла у R= (г* — г)/у. Поэтому опасное расстояние

rJ 1/у ,

где Н* — допустимое нормами значение Н для роговицы глаза.

При облучении диффузным излучением, отраженным от площадки, которая характеризуется углом 0 (рис. 11.60, б) и коэффициентом отражения, опасное расстояние

R = tJps cos 0 / кН* .

При использовании для защиты светофильтра толщиной h коэффициент передачи через светофильтр т = е~ън = 10~5\ где 8' и 8 = 8' In 10 — соответственно натуральный и десятичный показатели ослабления. В общем случае показатель ослабления светофильтра зависит от толщины h и спектра излучения. Поэтому при расчете ослабления пользуются оптической плотностью светофильтра D = lgl/x. Она связана с эффективностью защиты соотношением е = lOlg/^ = = lOlgl/т = 10D. Оптическую плотность D рассчитывают в зависимости от характеристик излучения.