- •Под общей редакцией д-ра техн. Паук, проф. С.В. Белова

- •Авторы: с.В. Белов, в.А. Девисилов, а.В. Ильницкая, а.Ф. Козьяков, ji.Jl Морозова, г.П. Павлихин, и.В. Переездчиков, в.П. Сивков, с.Г. Смирнов

- •Безопасность жизнедеятельности

- •Введение причины возникновения, цель и содержание учения о безопасности жизнедеятельности человека в техносфере (бжд) в.1. Человек и среда обитания

- •Энергия,кВт

- •2025 Годы

- •Раздел I учение о безопасности жизнедеятельности

- •Глава 1 теоретические основы учения

- •1.1. Принципы, понятия и термины науки о бжд

- •1.2. Основы взаимодействия человека со средой обитания

- •1.3. Параметры и виды воздействия потоков на человека

- •1.4. Опасности, их классификация

- •1.5. Причинно-следственное поле опасностей

- •1.6. Объекты и зоны защиты, критерии оценки их состояния

- •Значения пдк приведены по состоянию на 01.01.88. Если в графе приведены две величины, то это означает, что в числителе дана максимальная, а в знаменателе — среднесменная пдк.

- •Условные обозначения: п — пары и (или) газы; а — аэрозоль.

- •1.7. Безопасность, системы безопасности

- •Раздел II опасности техносферы

- •Глава 2 источники опасностей

- •2.1. Естественные опасности

- •1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Годы

- •2.2. Техногенные опасности

- •4 3 2 10 12 14 16 18 Время суток,ч 6 8 Рис. 2.3. Относительные концентрации n02 и 03 в атмосферном воздухе (г. Лос-Андже- лес, 19.07.65 г.)

- •1 I Российская Промышленность

- •2.3. Антропогенные опасности

- •Контрольные вопросы к главе 2

- •Глава 3 зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере

- •3.1. Окружающая среда регионов и крупных городов

- •3.2. Производственная среда

- •Трудовой стаж, годы

- •3.3. Зоны чрезвычайных ситуаций

- •Раздел III человек и техносфера

- •Глава 4 основы физиологии труда

- •4.1. Классификация основных форм деятельности человека

- •4.2. Энергетические затраты при различных формах

- •4.3. Классификация условий трудовой деятельности

- •4.4. Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности

- •4.5. Работоспособность и ее динамика

- •Глава 5

- •5.1. Теплообмен человека с окружающей средой

- •5.2. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека

- •5.3. Терморегуляция организма человека

- •5.4. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата

- •Контрольные вопросы к главе 5

- •Воздействие опасностей на человека и техносферу

- •6.1. Системы восприятия человеком состояния окружающей среды

- •2 4 Рис. 6.4. Схема расположения на языке рецепторов, воспринимающих разные вкусовые качества:

- •6.2. Воздействие опасностей и их нормирование

- •6.2.1. Вредные вещества

- •6.2.2. Вибрации и акустические колебания

- •И категории тяжести работ

- •1989 Г. (извлечение)

- •Продолжение табл. 6.15

- •6.2.5. Электрический ток

- •6.2.6. Сочетанное действие вредных факторов

- •6.2.7. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека

- •Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте

- •2В соответствии с Санитарными нормами сн 2.2.4/2.1.8.566—96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

- •Условий труда

- •Трудового процесса

- •Раздел IV защита от опасностей в техносфере

- •Глава 7

- •Этапы создания безопасного жизненного пространства

- •Глава 8

- •Глава 9 обеспечение комфортных условий жизнедеятельности

- •9.1. Промышленная вентиляция и кондиционирование

- •9.2. Защита от влияния инфракрасного излучения, высоких и низких температур

- •9.3. Производственное освещение

- •9.3.1. Параметры и устройство освещения

- •9.3.2. Нормирование и расчет освещения

- •9.4. Цветовое оформление производственного помещения

- •Глава 10

- •10.1.2. Средства защиты атмосферы

- •3 4 5 Отбросные газы рис. 10.14. Схема установки для термического окисления:

- •10.2. Защита гидросферы 10.2.1. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы

- •Продолжение табл. 10.3

- •10.2.2. Средства защиты гидросферы

- •10.2.3. Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

- •10.3. Защита земель

- •10.3.1. Обращение с отходами

- •Дробление Грохочение Гранулирование Гравитационная Выщелачивание сепарация

- •Выгрузка Уплотнение Засыпка Система защиты

- •10.3.2. Требования к пищевым продуктам

- •Контрольные вопросы к главе 10

- •Глава 11 защита от опасностей технических систем и производственных процессов

- •11.1. Анализ опасностей 11.1.1. Понятия и аппарат анализа опасностей

- •Техническая Социальная Производственная

- •11.1.2. Качественный анализ опасностей

- •С двумя кнопками

- •Чп: отказ саоз

- •X» Отказ системы ннд

- •Продолжение табл. 11.8

- •Повторить шаги 5...77 для ключевых слов всех других строк табл. 11.9;

- •По классификатору

- •11.1.3. Количественный анализ опасностей

- •Частота чс

- •Классификация риска: Ранжирование риска:

- •11.2. Средства снижения травмоопасности технических систем

- •11.2.1. Защита от механического травмирования

- •11.2.2. Средства автоматического контроля и сигнализации

- •11.2.3. Защита от опасностей автоматизированного и роботизированного производства

- •11.2.4. Средства электробезопасности

- •11.3. Защита от энергетических воздействий

- •11.3.1. Обобщенное защитное устройство и методы защиты

- •11.3.2. Защита от вибрации

- •20 25 30 Частота, Гц

- •7? 77 R Рис. 11.40. Зависимость между статическим прогибом и собственной частотой некоторых виброизолирующих материалов: h — толщина материала

- •11.3.3. Защита от шума, электромагнитных полей и излучений

- •11.3.4. Защита от ионизирующих излучений

- •Глава 12 защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях

- •12.1. Источники и классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

- •12.2. Прогнозирование параметров и оценка обстановки при чс

- •12.3. Устойчивость функционирования объектов экономики в чс

- •12.4. Защитные мероприятия при чс

- •12.5. Ликвидация последствий чс

- •12.6 Защита от терроризма

- •Глава 13

- •Глава 14

- •14.1. Психофизическая деятельность человека

- •14.2. Взаимодействие человека и технической

- •14.3. Критерии оценки надежности человека-оператора

- •14.4. Организация трудового процесса

- •14.5. Особенности трудовой деятельности женщин

- •14.6. Трудовое обучение и стимулирование безопасности деятельности

- •Глава 15

- •15.2. Организационные основы управления

- •15.3. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности

- •15.4. Международное сотрудничество

- •Глава 16 экономические аспекты безопасности жизнедеятельности

- •Отраслевые проблемы безопасности жизнедеятельности

- •Глава 18 безопасность жизнедеятельности в специальных условиях

11.3.2. Защита от вибрации

Линейные вибросистемы состоят из элементов массы, упругости и демпфирования. В общем случае в системе действуют силы инерции, трения, упругости и вынуждающие.

Сила энерции, как известно, равна произведению массы Мна ее ускорение

d t

где v — виброскорость.

Сила /^направлена в сторону, противоположную ускорению.

Упругий элемент принято изображать в виде пружины, не имеющей массы (рис. 11.35, а). Чтобы переместить конец пружины из точки с координатой х0 (ненапряженное соотношение) в точку с координатой хи к пружине необходимо приложить силу; при этом сила действия упругого элемента, или восстанавливающая сила, будет направлена в противоположную сторону и равна

Fg=Gx, (11.41)

где G — коэффициент жесткости, Н/м; х = х{— х0 — смещение конца пружины, м.

При вибрации упругих систем происходит рассеяние энергии в окружающую среду, а также в материале упругих элементов и в узлах сочленения деталей конструкции. Эти потери вызываются силами трения — диссипативными силами, на преодоление которых непрерывно и необратимо расходуется энергия источника вибрации.

рис.

11.35. Схематическое изображение

элементов упругости (а)

и демпфирования

(б)

Fs = Sv. (11.42)

Сила Fs всегда направлена против скорости, коэффициент S{Н с/м) называют импедансом, или сопротивлением элемента демпфирования.

Основные характеристики виброзащитных систем. К основным характеристикам виброзащитных систем отнесены собственная частота системы, механический импеданс и коэффициенты, определяющие процессы затухания вибраций и рассеяния энергии1.

По аналогии с формулой (11.42) можно ввести общее понятие механического импеданса материальной точки при гармонической вибрации

z = F/y или \z\=\F/% где комплексное число z в полярной форме можно записать в виде

Найдем импеданс элементов массы и упругости. При заданной виброскорости v смещение х и ускорение а материальной точки находят интегрированием и дифференцированием:

\ = \те,ш; x = v / (усо); а= /иv. (11.43)

13*

387

Об

- M

Ft

\,

Fs

Fm

F0

Подставив ускорение а в формулу (11.40), определяют импеданс элемента массы, или просто импеданс массы zM\

rdv

(11.44)

FM=M—- = j<*M = zM v. at

Таким образом, импеданс массы zM является

мнимой положительной величиной, пропорциональной частоте. Он достигает больших значений в диапазоне высоких частот. В диапазоне низких частот им можно пренебречь.

Подставив смещение х в формулу (11.41), находят импеданс элемента упругости zG'

(11.45)

- Gx = — v = zG v . >

Таким образом, импеданс элемента упругости zG = -j— является чисто мнимой

со

отрицательной величиной, обратно пропорциональной частоте; в области высоких частот им можно пренебречь.

Импеданс элемента демпфирования является действительной величиной

Zs = S\ Fs = isy.

В общем случае вибросистему с одной степенью свободы можно изобразить в виде элемента массы, не обладающего деформацией, и элементов упругости и демфирова- ния, не имеющих массы (рис. 11.36). Точка О обозначает положение статического равновесия, от которого отсчитывается смещение jc тела массой М под действием гармонической вынуждающей силы Fr К телу также приложены сила инерции FM, восстанавливающая сила Fg и диссипативная демпфирующая сила Fs. В соответствии с принципом Д'Аламбера

Fu+Fn+F,= Ff.

(11.46)

Свободная вибрация (Ft = 0) в отсутствие сил трения (Fs = 0) с течением времени не затухает. Виброскорость в этом случае определяется выражением (11.43), в котором амплитуда vm = const. Условие FM + FG = 0c учетом выражений (11.44) и (11.45) позволяет определить собственную частоту вибросистемы:

со 0=jG/M.

Собственную частоту системы с одной степенью свободы (см. рис. 11.35, а) на практике определяют по прогибу А, исходя из равенства сил FG = FM в статике:

со0 М = yjg/А ,

где g — ускорение свободного падения.

При наличии сил трения (Fs ф 0) свободная вибрация (Ft = 0) затухает. Амплитуда виброскорости с течением времени убывает. Чтобы учесть это, вводят комплексную угловую частоту со, = со0. +у8, где 8 — коэффициент демпфирования. Поставив в выражение (11.43) частоту со. вместо со, получим

v = уш е-ф v) = ут (8)e/(<Bo*'+(Pv), (11.47)

где vm(8) = vme 5t — амплитуда виброскорости с учетом затухания.

Из уравнения FM+ FG + Fs= (j й>,М—jG/<Ь„ + S)\ = 0 находят неизвестные величины 8 и оа0..

5 = S/2M,

k |

1- |

/ \ S |

2~ |

\м |

Ар у |

|

где 5кр = 2 4GM — критический импеданс элемента демпфирования.

Таким образом, коэффициент демпфирования равен половине импеданса элемента демпфирования, приходящегося на единицу массы, и свободная вибрация с затуханием осуществляется с частотой ю0„ зависящей от отношения импедансов S/SKp, которое характеризует силы трения в системе. При отсутствии диссипативных сил (S/SKp = .0) частота оэ0. = оэ0; если же диссипативные силы имеют критическое значение, т. е. если S/SKp = 1, то частота оэ0. = 0.

Вынужденная вибрация (F{ * 0) происходит с частотой ю вынуждающей силы. Из уравнения (11.46) определяют механический импеданс вибросистемы:

z= S + j(oM-jG/(o. (11.48)

Таким образом, импеданс вибросистемы складывается из импедансов элемента демпфирования, массы и упругости. Он имеет активную и реактивную составляющие. Его модуль и фазовый угол равны:

z Н % = <sJ$2+(c*M-G/G))2, (11.49)

<pz = arctg[(o)M— G/co)/S\.

Как следует из соотношения (11.49), импеданс вибросистемы имеет минимальное значение на частоте ю = со0, при которой слагаемое в круглых скобках обращается в нуль, т. е. в резонансной области импеданс вибросистемы определяется импедансом элемента демпфирования (z = S). Вне резонансной области импедансом S можно пренебречь. Тогда из выражения (11.48) следует, что в диапазоне высоких частот движение определяется вибрирующей массой (z « jcoM), а в диапазоне низких частот — жесткостью системы (z ® — y'G/©).

Защитное устройство — упругодемпфирующий элемент. В большинстве случаев расчет сложных защитных устройств сводится к расчету простого защитного устройства, состоящего из элемента упругости и элемента демпфирования, соединенных параллельно. Реакция

<

F(x,v)

f

с

У/

Рис.

11.37. Рассеяние энергии — гистерезисная

петля

(11.50)

Zr = ZS+ ZG= (S-jG/co).

Если провести циклическое деформирование уп- ругодиссипативного элемента по закону х = xwcosoo^ то обнаруживается различие линий нагрузки и разгрузки (рис. 11.37) на диаграмме сила — смещение: точка, изображающая напряженное и деформированное состояние, описывает замкнутую кривую — петлю гистерезиса. Площадь, ограниченная петлей гистерезиса, выражает энергию еЛ рассеянную за один цикл демпфирования и равную работе диссипативных сил:

т

£s = §Fr(x, v)dx = Ji^ (v)vdf = nx1m(o3.

В начале и конце цикла деформирования смещения максимальны, виброскорость равна нулю и вся энергия, запасенная системой, равна потенциальной:

£(}= $^с?(.х)ск = Gx/2 = scos2(ot; г = Gxm/2.

По формуле (11.38) находят коэффициент потерь и преобразуют его с учетом выражения для критического импеданса:

(о$ 1 S со ~G

Г| = -

Тогда выражение (11.50) можно записать в виде

. G ( л со

(11.51)

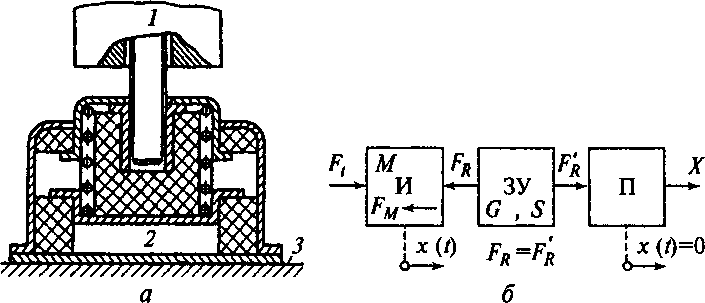

Виброизоляция. Между источником вибрации и ее приемником, являющимся одновременно объектом защиты, устанавливают упру- годемпфирующее устройство — виброизолятор — с малым коэффициентом передачи (рис. 11.38, а). Схематично система «источник вибраций — защитное устройство — приемник» показана на рис. 11.38, б. При возбуждении системы защитное устройство, расположенное между источником и приемником, воздействует на них с реакциями Fr и Fr. Ниже будут рассматриваться только безынерционные устройства, у которых реакции FR и Fr равны. 390

Рис.

11.38. Виброизоляция:

а

— устройство виброизоляции (1 — источник;

2 — виброизолятор;

3 - б — схема системы И —

зу — П

приемник);

Различают два вида возбуждения: силовое и кинематическое; при этом соответственно большую массу имеет приемник и его считают неподвижным или источник и закон его движения считают заданным.

При силовом гармоническом возбуждении силой Ft = Fm цель защиты обычно состоит в уменьшении амплитуды силы FR, передаваемой на приемник. Импеданс виброизолятора определяется формулой (11.51). Импеданс вибросистемы

Z — ZM +ZR

G

(О

Л+J

Г 2 СО

ч°>0

-1

Поток энергии на входе в ЗУ определяется усредненной за цикл мощностью вынуждающей силы [3]:

Поток энергии на выходе из защитного устройства определяется усредненной за цикл мощностью реакции защитного устройства [3]:

Отношение мощностей W^/JV" называют силовым коэффициентом защиты kF = z/zr- Из соотношений Ft =zv и FR =zRv видно, что он при определенных условиях равен отношению амплитуды вынуждающей силы к амплитуде силы, переданной на приемник.

При кинематическом возбуждении цель защиты обычно заключается в уменьшении передаваемого смещения. Степень реализации

этой цели характеризуют динамическим коэффициентом защиты кх, равным отношению амплитуды смещения источника к амплитуде смещения приемника. Можно показать, что кх = z/Zr.

В общем случае энергетический коэффициент защиты можно выразить в виде kw = kFkx.

По формуле (11.39) эффективность виброизоляции

e = mgkw -201g

z

(11.52)

Zr

В области высоких частот импеданс z ® ZM (см. выше) и эффективность виброизоляции равна е « 401gw/wo — 101g(l + л2).В частности, если демпфирующее сопротивление мало влияет на движение системы, то величиной г| можно пренебречь. Тогда е = 401go)/o)o, т. е. в области высоких частот почти вся энергия затрачивается на движение массы; поток энергии, передаваемой на приемник, обратно пропорционален квадрату частоты возбуждения, и эффективность виброизоляции тем выше, чем больше частота со.

В области низких частот z « ZG и эффективность виброизоляции 101g(l + г|2), т. е. отрицательна или равна нулю.

В общем случае из выражения (11.52) следует, что эффективность виброизоляции

е = lOlgh2 + (ш2/о2о - I)2] - 101g(l + л2)-

Если потери в защитном устройстве отсутствуют (г| = 0), то эффективность

е = 201g(a>2/a>o — 1).

Из последнего выражения видно, что цель виброизоляции (е > 1) обеспечивается в частотном диапазоне: со > л/2со0 .

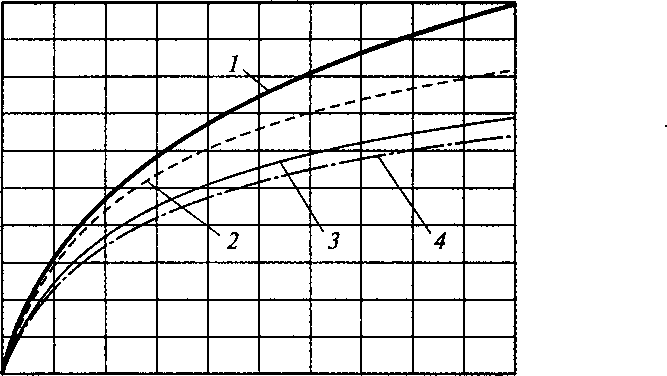

На рис. 11.39 представлены коэффициент виброизоляции т и эффективность виброизоляции е в зависимости от отношения частоты вынуждающей силы к собственной частоте вибросистемы при разных значениях отношения импеданса демпфирующего элемента к его критическому значению.

т

//

\\

*

1

//

//

VI

\\

-2

\

Л - vA

-3

"V

\

О

0,5 1 1,5 2 2,5 3

©/©о

1,41 2,27 3,13 3,99 4,85 5,71 6,56 7,42 8,28 9,14 10

<о/со0

б

Рис. 11.39. Коэффициент виброизоляции т= 1 /kF (а) и эффективность виброизоляции е (б) в зависимости от отношения частот и при значениях отношения S/SKp\ кривая 7 — 0; кривая 2—0,4; кривая J — 0,8; кривая 4—1

стью рабочей среды и т. д.). Зависимость между статическим прогибом и собственной частотой для некоторых материалов показана на рис. 11.40.