- •Под общей редакцией д-ра техн. Паук, проф. С.В. Белова

- •Авторы: с.В. Белов, в.А. Девисилов, а.В. Ильницкая, а.Ф. Козьяков, ji.Jl Морозова, г.П. Павлихин, и.В. Переездчиков, в.П. Сивков, с.Г. Смирнов

- •Безопасность жизнедеятельности

- •Введение причины возникновения, цель и содержание учения о безопасности жизнедеятельности человека в техносфере (бжд) в.1. Человек и среда обитания

- •Энергия,кВт

- •2025 Годы

- •Раздел I учение о безопасности жизнедеятельности

- •Глава 1 теоретические основы учения

- •1.1. Принципы, понятия и термины науки о бжд

- •1.2. Основы взаимодействия человека со средой обитания

- •1.3. Параметры и виды воздействия потоков на человека

- •1.4. Опасности, их классификация

- •1.5. Причинно-следственное поле опасностей

- •1.6. Объекты и зоны защиты, критерии оценки их состояния

- •Значения пдк приведены по состоянию на 01.01.88. Если в графе приведены две величины, то это означает, что в числителе дана максимальная, а в знаменателе — среднесменная пдк.

- •Условные обозначения: п — пары и (или) газы; а — аэрозоль.

- •1.7. Безопасность, системы безопасности

- •Раздел II опасности техносферы

- •Глава 2 источники опасностей

- •2.1. Естественные опасности

- •1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Годы

- •2.2. Техногенные опасности

- •4 3 2 10 12 14 16 18 Время суток,ч 6 8 Рис. 2.3. Относительные концентрации n02 и 03 в атмосферном воздухе (г. Лос-Андже- лес, 19.07.65 г.)

- •1 I Российская Промышленность

- •2.3. Антропогенные опасности

- •Контрольные вопросы к главе 2

- •Глава 3 зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере

- •3.1. Окружающая среда регионов и крупных городов

- •3.2. Производственная среда

- •Трудовой стаж, годы

- •3.3. Зоны чрезвычайных ситуаций

- •Раздел III человек и техносфера

- •Глава 4 основы физиологии труда

- •4.1. Классификация основных форм деятельности человека

- •4.2. Энергетические затраты при различных формах

- •4.3. Классификация условий трудовой деятельности

- •4.4. Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности

- •4.5. Работоспособность и ее динамика

- •Глава 5

- •5.1. Теплообмен человека с окружающей средой

- •5.2. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека

- •5.3. Терморегуляция организма человека

- •5.4. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата

- •Контрольные вопросы к главе 5

- •Воздействие опасностей на человека и техносферу

- •6.1. Системы восприятия человеком состояния окружающей среды

- •2 4 Рис. 6.4. Схема расположения на языке рецепторов, воспринимающих разные вкусовые качества:

- •6.2. Воздействие опасностей и их нормирование

- •6.2.1. Вредные вещества

- •6.2.2. Вибрации и акустические колебания

- •И категории тяжести работ

- •1989 Г. (извлечение)

- •Продолжение табл. 6.15

- •6.2.5. Электрический ток

- •6.2.6. Сочетанное действие вредных факторов

- •6.2.7. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека

- •Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте

- •2В соответствии с Санитарными нормами сн 2.2.4/2.1.8.566—96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

- •Условий труда

- •Трудового процесса

- •Раздел IV защита от опасностей в техносфере

- •Глава 7

- •Этапы создания безопасного жизненного пространства

- •Глава 8

- •Глава 9 обеспечение комфортных условий жизнедеятельности

- •9.1. Промышленная вентиляция и кондиционирование

- •9.2. Защита от влияния инфракрасного излучения, высоких и низких температур

- •9.3. Производственное освещение

- •9.3.1. Параметры и устройство освещения

- •9.3.2. Нормирование и расчет освещения

- •9.4. Цветовое оформление производственного помещения

- •Глава 10

- •10.1.2. Средства защиты атмосферы

- •3 4 5 Отбросные газы рис. 10.14. Схема установки для термического окисления:

- •10.2. Защита гидросферы 10.2.1. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы

- •Продолжение табл. 10.3

- •10.2.2. Средства защиты гидросферы

- •10.2.3. Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

- •10.3. Защита земель

- •10.3.1. Обращение с отходами

- •Дробление Грохочение Гранулирование Гравитационная Выщелачивание сепарация

- •Выгрузка Уплотнение Засыпка Система защиты

- •10.3.2. Требования к пищевым продуктам

- •Контрольные вопросы к главе 10

- •Глава 11 защита от опасностей технических систем и производственных процессов

- •11.1. Анализ опасностей 11.1.1. Понятия и аппарат анализа опасностей

- •Техническая Социальная Производственная

- •11.1.2. Качественный анализ опасностей

- •С двумя кнопками

- •Чп: отказ саоз

- •X» Отказ системы ннд

- •Продолжение табл. 11.8

- •Повторить шаги 5...77 для ключевых слов всех других строк табл. 11.9;

- •По классификатору

- •11.1.3. Количественный анализ опасностей

- •Частота чс

- •Классификация риска: Ранжирование риска:

- •11.2. Средства снижения травмоопасности технических систем

- •11.2.1. Защита от механического травмирования

- •11.2.2. Средства автоматического контроля и сигнализации

- •11.2.3. Защита от опасностей автоматизированного и роботизированного производства

- •11.2.4. Средства электробезопасности

- •11.3. Защита от энергетических воздействий

- •11.3.1. Обобщенное защитное устройство и методы защиты

- •11.3.2. Защита от вибрации

- •20 25 30 Частота, Гц

- •7? 77 R Рис. 11.40. Зависимость между статическим прогибом и собственной частотой некоторых виброизолирующих материалов: h — толщина материала

- •11.3.3. Защита от шума, электромагнитных полей и излучений

- •11.3.4. Защита от ионизирующих излучений

- •Глава 12 защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях

- •12.1. Источники и классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

- •12.2. Прогнозирование параметров и оценка обстановки при чс

- •12.3. Устойчивость функционирования объектов экономики в чс

- •12.4. Защитные мероприятия при чс

- •12.5. Ликвидация последствий чс

- •12.6 Защита от терроризма

- •Глава 13

- •Глава 14

- •14.1. Психофизическая деятельность человека

- •14.2. Взаимодействие человека и технической

- •14.3. Критерии оценки надежности человека-оператора

- •14.4. Организация трудового процесса

- •14.5. Особенности трудовой деятельности женщин

- •14.6. Трудовое обучение и стимулирование безопасности деятельности

- •Глава 15

- •15.2. Организационные основы управления

- •15.3. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности

- •15.4. Международное сотрудничество

- •Глава 16 экономические аспекты безопасности жизнедеятельности

- •Отраслевые проблемы безопасности жизнедеятельности

- •Глава 18 безопасность жизнедеятельности в специальных условиях

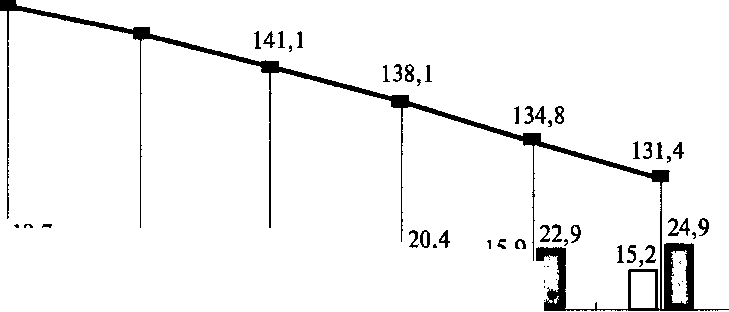

Численность

населения, млн чел. 146,2

143,6

18

17>7

15,3 15,9

ПР

, ПИ .т.П

2000

2005

2010

2015

2020

Рис.

В.9. Демографический прогноз для России:

□ — доля детей

в возрасте до 15 лет, %; Q

— доля пожилых в возрасте 60 лет и

старше, %

2025 Годы

-10

1990

1992 1994 1996 1998 1999 2000 Годы

низкая рождаемость: на уровне в среднем 1,17 ребенка на семью, обусловленная низким уровнем экономического и социального обеспечения населения, слабостью семейных отношений, высоким уровнем абортов, высокой смертностью населения в репродуктивном возрасте и рядом других причин;

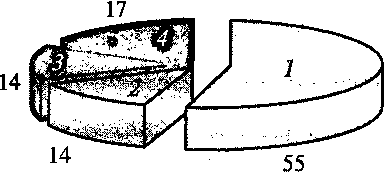

высокая смертность (рис. В. 10): основные причины — болезни кровообращения, травмы и отравления. На их долю приходится соответственно 55,14 иД4 % об общей смертности народонаселения.

Рождаемость. Проблемы низкой рождаемости связаны прежде всего с качественными и количественными показателями уровня жизни и поведения репродуктивной части населения страны. Коли- чество мужчин и женщин, соотношение полов, численность семей и разводов — важнейшие показатели, определяющие рождаемость населения страны.

Таблица В.4. Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения в некоторых странах мира (1990—1993) (данные Госкомстата России)

Страна

KP

КС

ЕП„

1990

1993

1990

1993

1990

1993

Мексика

Аргентина

Китай

Бразилия

Австрия

США

Италия

Румыния

Германия

Болгария

Венгрия

Россия

31,2 20,9 21Д 16,7 15,4 16,6 9,8

ц 41

12,1 13,4

19,8 18,1 16,2 14,7

9,4 11,0 9,8 10,0 11,4

9

6,7 5,9 7 8,6 9,3 10,6 11,5** 12,1

6,6 5,6 6,9 8,8 9,5 11,6 11,1 12,9 14,6

15,72

26,2 12,9 14,4 10,8 8,4 8,0 0,5 3

-0,1** -0,4, -2 2,2

27,7 11,9

7,8 6,8

-0,1* -0,6 -1,3 -2,9 -3,2

Россия (1995) Россия (1996)

9,3 8,9

15,0 14,3

-5,7 -5,4

^ — болезни кровообращения; 2 — отравления; 3 — травмы; 4 — прочие причины

населения, однако и она не обладала способностью к оптимальной рождаемости из-за высокой смертности мужчин репродуктивного возраста.

Экономическое и социальное положение репродуктивной части населения России было таково, что оно слабо стимулировало стремление семейных пар к значительному количеству детей. Один, максимум два ребенка — наиболее распространенная семейная ситуация.

Это во многом объясняет и многочисленность абортов в России по сравнению с европейскими странами и США. Число абортов (смертность до рождения) в России в последние годы (1992—1999) неуклонно снижается с 3265,7 тыс. в 1992 г. до 2059,7 тыс. в 1999 г. В то же время число абортов на 100 родов в России примерно равно 200. В США, Германии, Франции и ряде других стран оно значительно меньше — от 15 до 30.

Смертность. В 1990 г. в России умерло 1 655 993, а в 2000 г. — 2 217 062 человек. Причины смерти принято разделять на естественные (старость, болезни) и внешние (травмы, отравления и т. п.). Для России их соотношение обычно составляло 5:1. Однако в 1993 г. практически половина потерь населения России была обусловлена смертностью от травм и отравлений (см. рис. В. 10).

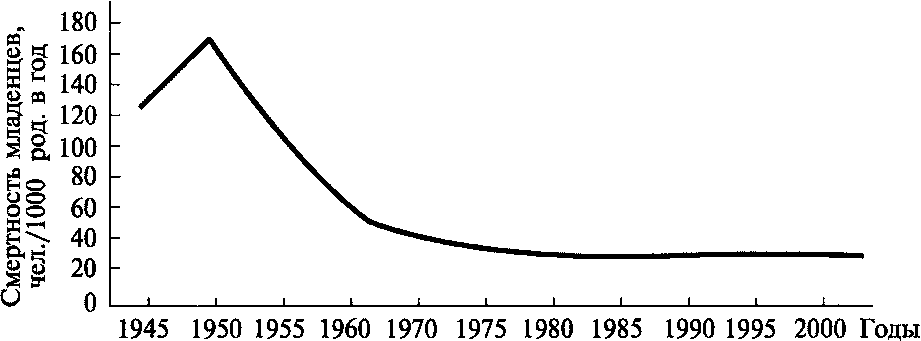

Различают дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды жизни человека. Такие показатели, как младенческая (рис. В.11) и детская смертность во многом определяют потери населения в дорепродуктивный период жизни.

Младенческая смертность (смертность в первый год жизни) в России в 1998 г. составила 16,5 чел. на 1000 родившихся, в Японии (1997) — всего 3,7. Смертность малышей в России от несчастных случаев также высока и составляет 0,992, в Японии — 0,233.

Рис.

В.11. Младенческая смертность в России

В 1999 г. детский травматизм (дети до 14 лет включительно) составил 2400 тыс. чел. (10,7 %), травматизм взрослого населения (для сравнения) — 9940 тыс. чел. (11,3 %). По месту получения травм детский травматизм распределен следующим образом.

Место получения травмы Доля травматизма, %

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1

'' 1' Г71 IT10"6 103

К.Л*,у) = (1Л0) 108

спж0 112

Раздел II 124

ОПАСНОСТИ ТЕХНОСФЕРЫ 124

Глава 2 ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТЕЙ 124

ЗОНЫ С ВЫСОКОЙ СОВОКУПНОСТЬЮ ОПАСНОСТЕЙ В ТЕХНОСФЕРЕ 161

Раздел III 179

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА 179

Глава 5 195

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 195

Qv 213

Г л а в а 6 217

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНОСТЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА И ТЕХНОСФЕРУ 217

= 101g 278

—Ут-ю0'11' 278

Раздел IV 308

ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТЕЙ В ТЕХНОСФЕРЕ 308

Глава 7 308

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 308

Глава 8 316

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ 316

Глава 9 330

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 330

L = бвР/(СПдк — Сп р). 347

Рпр(^ух ~dUр) ' 347

*Е= Ю0(Етах- Ет[п)/(2Еср), 361

пдв = 397

1-ехр (-кЧЬ) 433

h = н/tga, 442

c» = cQ(w- 1)/(ще- 1), 458

7 462

о 527

<7) 573

IE 636

'4 636

Lp(J)<Lmu(J), (11.78) 698

Lp = Lj-Lz. (11.79) 698

Ш) = W). 699

мтщтщ 720

шшшшшш 720

-У ДА,- /L; 763

и-или? 769

# = #/Vc, 798

АР'=(Ртах~Р0) 808

mTZ 100 1 808

(12.1) 810

Раздел У 918

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 918

Къу = {Кы + Къ2 + ... + Кът)/п, 937

убт=Хуб,+яп, (16Л) 967

сл/ Н^КЭ0ТХ!) 977

* | Й % а Е 3 996

На основании вышеизложенного можно утверждать, что в современной России достигнутый уровень удовлетворения потребностей населения страны в его безопасности значительно уступает современным достижениям ведущих стран мира в этой области. Поэтому государство, общество и каждый гражданин России в ближайшем будущем должны целенаправленно принимать радикальные меры по обеспечению безопасности населения страны.

В.4. ЦЕЛЬ УЧЕНИЯ О БЖД

Побудительными причинами возникновения в России учения о БЖД человека в техносфере являются:

высокая смертность населения от внешних причин, в том числе высокая смертность населения (особенно мужчин) репродуктивного возраста;

низкие показатели средней продолжительности жизни, прежде всего характерные для мужской части населения;

значительное ежегодное снижение общей численности населения России в настоящий период и на перспективу.

Основная цель учения о БЖД— формирование и широкая пропаганда знанийу направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних причин.

Важно понимать, что значение знаний о БЖД не ограничивается прямыми успехами в снижении смертности людей. Оно неизмеримо шире, поскольку уменьшение смертности репродуктивной и доре- продуктивной групп населения неизбежно будет сопровождаться позитивным влиянием на показатели рождаемости и средней продолжительности жизни населения. Это позволяет также утверждать, что достижение основной цели БЖД будет способствовать и позитивному решению демографических проблем в России.

Значение этих проблем для нашей страны трудно переоценить, поскольку, по прогнозам, России в обозримом будущем грозит вымирание. Важнейшая задача, стоящая сейчас перед обществом и государством, — стабилизировать численность населения России, сохранить ее генофонд. Решение этой задачи многовариантно, а по уровню важности она близка к национальной идее [3].

Этой же точке зрения придерживается и писатель Солженицын [АиФ, 2005, № 23, с. 4]. В своем интервью телеканалу Россия он сказал: «...я предложил бы национальную идею, которая изложена 250 лет тому назад елизаветинским вельможей Петром Ивановичем Шуваловым. Он предложил Елизавете руководствоваться как главным законом таким — сбережение народа. Какая здесь мысль!».

Решение демографических проблем в государстве за счет снижения смертности его граждан требует:

значительного роста ВВП (с 1999—2003 гг. ВП вырос на 29,9 %);

модернизации системы государственного управления в чело- векозащитной сфере;

формирования научного потенциала, направленного на развитие учения о безопасности жизнедеятельности населения стран в техносферных условиях;

создания концепции всеобщего и профессионального обучения россиян, по БЖД, направленного на овладение и расширение их знания о культуре безопасности.

В.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНИЯ О БЖД

Жизнь человека требует определенного сочетания условий обитания. Если все условия среды обитания благоприятны, за исключением одного, то именно это условие становится решающим для жизни рассматриваемого организма. Оно лимитирует развитие организма. В соответствии с законом Либиха выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей. Разрушение организма возможно и под действием совокупности внешних факторов, т. е. при их сочетанном воздействии.

Результат негативного внешнего влияния на организм зависит от свойств и параметров потока воздействия, а также от свойств организма.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), индивидуальная продолжительность жизни людей во многом связана с условиями их жизнедеятельности. ВОЗ считает, что здоровье человека определяется

генетическими факторами 18—20 %

организацией здравоохранения 7—10 %

образом жизни 30—40 %

состоянием окружающей среды 30—40 %

Данные ВОЗ отчетливо свидетельствуют о том, что здоровье человека зависит во многом (до 70 %) от его поведения и состояния среды обитания. В профилактике негативного влияния этих факторов различают три главных направления: личное безопасное поведение человека, реализацию общественных (коллективных) мер по безопасности деятельности и обеспечение качественного состояния среды обитания.

Личные меры безопасности связаны с рациональным выбором места жительства, соблюдением правил и норм охраны труда, следованием традициям здорового образа жизни, которые могут существенно продлить жизнь каждого человека и его близких, избавить их от преждевременной старости и гибели.

На каждом этапе социально-экономического развития страны значительное позитивное влияние на здоровье населения оказывают коллективные меры безопасности. Они направлены на реализацию безопасных условий деятельности и быта; эффективную работу систем предупреждения и защиты населения от техногенных и естественных катастроф. Эффективность коллективных мер во многом обусловлена успешным взаимодействованием государственных структур, ответственных за их реализацию, наличием законодательно-нормативной базы, использованием современных средств и методов защиты людей от негативных взаимодействий.

Обеспечение качественного состояния среды обитания достигается главным образом в результате рационального обращения с ресурсами и отходами, использования в условиях техносферы объектов экономики, машин и технологий, соответствующих нормативным требованиям по безопасности и экологичности.

Создатели учения о безопасности жизнедеятельности человека в техносфере считают, что значительную роль, если не сказать определяющую, в рациональном использовании личных и коллективных мер защиты в создании качественной среды обитания играет уровень владения каждым человеком знаниями об опасностях окружающего нас мира и способах защиты от них, что и составляет основу понятия «культура безопасности». Эффективное использование этих знаний позволяет существенно сократить людские потери от нарушения здорового образа жизни, пренебрежения опасностями, нерационального выбора условий проживания и т. п. Умелое использование этих знаний даже при наличии экономических трудностей в стране позволяет создавать для человека малоопасные жизненные условия, гарантирующие ему сохранение здоровья и максимально возможную продолжительность жизни.

Знания в области безопасности необходимы всем членам общества на всех этапах жизни. На школьном уровне каждый человек концентрирует свое внимание на личной и коллективной безопасности, что составляет основу его культуры безопасности. Далее он обязан повышать свою культуру безопасности, поскольку каждый, переходя из состояния учащегося (после завершения обучения в школе, вузе) в состояние работника — созидателя, должен знать и всегда оценивать возможные негативные последствия своих действий.

Человек стремится к созидательной жизни, пытаясь, как правило, изменить окружающий его мир в свою пользу. К сожалению, это преобразование, кроме желаемого, создает неизбежно и негативные эффекты, порождая тем самым негативные воздействия на окружающий человека мир. В своей деятельности человек участвует не один, он объединяется с другими людьми, образуя группы, коллективные сообщества, которые становятся все более многочисленными. В составе сообществ преобразующая деятельность человека значительно возрастает. В этих условиях человеку весьма важно правильно оценить свою роль не только как озидателя нового, но и как творца опасностей, постоянно помня о возможных негативных последствиях своей деятельности. Это свойственно людям, в совершенстве овладевшим культурой безопасности.

Научно-практическое сопровождение задач сохранения здоровья и жизни людей, взаимодействующих с техническими системами, реализующих технологические процессы и проживающих в современной техносфере, во многом достигается на основе научных знаний о БЖД человека.

Безопасность жизнедеятельности — наука о комфортном и трав- мобезопасном взаимодействии человека с техносферой. (Понятие «безопасность жизнедеятельности» формализовано впервые в России в 1990 г. Решение Коллегии государственного комитета СССР по народному образованию № 8/3 от 27.04.90 имело название «О мерах по созданию системы непрерывного образования в области «безопасности жизнедеятельности».)

Возникновение новой области научных знаний — объективная потребность современного состояния общества. Известно, что необходимость защиты от пожаров, опасностей в сфере деятельности людей, естественных стихийных явлений и т. п. существовала всегда на всех этапах развития человеческого общества, однако масштабы защитной деятельности не требовали вовлечения в эту сферу всего населения планеты, так как многое решали специалисты. Ниже приведены этапы развития знания о человекозащитной деятельности в России.

Вид деятельности

Начало реализации

Пожарная защита

Техника безопасности . . . Охрана безопасности труда

Госгортехнадзор

Гражданская оборона . . .

деятельности Начало XIX в. Середина XIX в. Середина XIX в. Конец XIX в.

1938 г.

Вид деятельности

Начало реализации деятельности

Охрана (защита) окружающей среды

Защита в чрезвычайных ситуациях

Безопасность жизнедеятельности человека в техносфере

1972 г 1990 г. 1990 г.

Так, в период после аграрной революции (середина XIX в.) до начала этапа научно-технической революции (30-е годы XX столетия), когда появились паровые, нефтяные и электрические двигатели, технологии получения и обработки металлов и ряд других технических решений, были реализованы первые научно-технические разработки в области безопасности труда, получившие тогда название техника безопасности. К середине XX столетия оно заменяется понятием — безопасность (охрана) труда, которое включает, кроме основ техники безопасности, широкий круг вопросов, связанных с соблюдением безопасных условий труда.

В 50-е годы XX столетия в мире, а в России официально с 1972 г. возникло новое направление защитной деятельности — охрана (защита) окружающей среды, главная цель которой сводилась к смягчению негативного влияния техносферы на биосферу.

Позднее в нашей стране берет начало защитная деятельность в области чрезвычайных ситуаций (Министерство по чрезвычайным ситуациям было образовано в декабре 1990 г.). Отметим значительно большую историю в сфере защиты от чрезвычайных происшествий государственной деятельности по предупреждению и ликвидации пожаров, аварий на транспорте и в горнорудной промышленности (Гос- гортехнадзор).

На рубеже XX—XXI вв., учитывая, что основной средой обитания для человека стала техносфера, обладающая высокой концентрацией опасностей, возникла необходимость вовлечения в защитную деятельность всего населения нашей планеты.

Новая область научных знаний — наука о безопасности жизнедеятельности человека в техносфере и соответствующее ей содержание понятия культура безопасности формируются сейчас на основе накопленного ранее богатого практического опыта решения прикладных задач (защита от вибраций, шума, электромагнитных полей, механического травмирования и др.) и позитивных попыток использования фундаментальных основ науки.

Цель науки о БЖД — создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного

и естественного происхождения. Объектом защиты от опасности является человек.

Предмет исследований в науке о БЖД — это опасности и их совокупность (после опасностей), действующие в системах «объект защиты — источник опасности», а также средства и системы защиты от опасностей.

В.6. МЕСТО И РОЛЬ ЗНАНИЙ О БЖД В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Приступая к изучению знаний по безопасности жизнедеятельности человека в техносфере, следует определить место БЖД в общем объеме «знаний о воздействии живых существ между собой и окружающей средой» [Э. Геккель, 1869], изучаемых в науке «Экология».

Экология — наука о доме. В экологии главное изучение не существ, а изучение состояние среды обитания и процессов взаимодействия существ со средой обитания. Объектами экологии являются биосфера, экосистемы (биоценоз), популяции организмов, биотоп.

В XIX в. экологи изучали в основном закономерности биологического взаимодействия в биосфере, причем роль человека в этих процессах считалась второстепенной. В конце XIX—XX в. ситуация изменилась: экологов все чаще стала беспокоить роль человека в изменении окружающего нас мира. В этот период произошли значительные изменения в окружающей человека среде обитания. Биосфера постепенно утрачивала свое господствующее значение и в населенных людьми регионах стала превращаться в техносферу.

В окружающем нас мире возникли новые условия взаимодействия живой и неживой материи: взаимодействие человека с техносферой, взаимодействие техносферы с биосферой (природой) и др. Сейчас правомерно говорить о возникновении новой области знаний — экологии техносферы, где главными «действующими лицами» являются человек и созданная им техносфера.

По современным представлениям, наука «экология» распадается на две большие области — «экология биосферы» и «экология техносферы».

Экология техносферы — наука о взаимодействии человека с техносферой.

Область знания «экология техносферы» включает как минимум основы техносферостроения и регионоведения, социологию и организацию жизнедеятельности человека в техносфере и защиту природной среды от негативного влияния техносферы. Структура областей знаний «экология биосферы» и «экология техносферы» приведены ниже.

экология

Экология биосферы Учение о биосфере Геоэкология Экология почв Гидроэкология Экология атмосферы Природопользование Заповедное дело Другие

Экология техносферы

Техносферостроение

Регионоведение

Социология

Сервис

БЖД

Защита биосферы Другие

Оценивая возможное взаимовлияние знаний о БЖД и защите биосферы, следует понимать, что их объединяет во многом общность техносферных источников опасности, одновременно негативно действующих на человека и биосферу. Следовательно, и принимаемые решения по локализации опасностей имеют много общего, тем более что нормативная база по ограничению опасностей почти всегда ориентирована на защиту человека.

В.7. ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ БЖД В РОССИИ

Обучение основам науки о БЖД с девяностых годов XX столетия успешно проходит во многих школах, ссузах и вузах нашей страны. В вузах ведется общепрофессиональное обучение по БЖД студентов всех направлений подготовки, а также подготовка дипломированных специалистов по направлению 656500 «Безопасность жизнедеятельности».

Настоящий учебник реализует программу общепрофессионального образования студентов вузов в области БЖД. Цели и задачи изучения общепрофессиональной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» следующие:

цель БЖД — формирование у специалистов представления о неразрывном единстве профессиональной и иной деятельности с требованиями безопасности создаваемой и эксплуатируемой ими техники и о реализации условий комфортности и защищенности человека от опасностей;

задача БЖД — вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками:

— для идентификации в среде обитания негативных воздействий естественного, антропогенного и техногенного происхождения;

прогнозирования процессов развития этих негативных воздействий и оценки последствий их действия;

создания комфортного (нормативно-допустимого) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;

проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичное™;

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях;

принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.

Контрольные вопросы по введению

Сформулируйте понятия «биосфера» и «техносфера».

Сформулируйте закон Ю.Н. Куражсковского.

Какой этап демографического развития переживает Россия в начале XXI в.?

Какие факторы влияют на здоровье людей?

Как продолжительность жизни людей связана с экономическими показателями страны?

Какой показатель интегрально оценивает влияние экономического и социального развития страны на здоровье ее населения?

Назовите основные пути снижения смертности людей от внешних причин.

Какие виды человекозащитной деятельности в России вам известны?