- •Под общей редакцией д-ра техн. Паук, проф. С.В. Белова

- •Авторы: с.В. Белов, в.А. Девисилов, а.В. Ильницкая, а.Ф. Козьяков, ji.Jl Морозова, г.П. Павлихин, и.В. Переездчиков, в.П. Сивков, с.Г. Смирнов

- •Безопасность жизнедеятельности

- •Введение причины возникновения, цель и содержание учения о безопасности жизнедеятельности человека в техносфере (бжд) в.1. Человек и среда обитания

- •Энергия,кВт

- •2025 Годы

- •Раздел I учение о безопасности жизнедеятельности

- •Глава 1 теоретические основы учения

- •1.1. Принципы, понятия и термины науки о бжд

- •1.2. Основы взаимодействия человека со средой обитания

- •1.3. Параметры и виды воздействия потоков на человека

- •1.4. Опасности, их классификация

- •1.5. Причинно-следственное поле опасностей

- •1.6. Объекты и зоны защиты, критерии оценки их состояния

- •Значения пдк приведены по состоянию на 01.01.88. Если в графе приведены две величины, то это означает, что в числителе дана максимальная, а в знаменателе — среднесменная пдк.

- •Условные обозначения: п — пары и (или) газы; а — аэрозоль.

- •1.7. Безопасность, системы безопасности

- •Раздел II опасности техносферы

- •Глава 2 источники опасностей

- •2.1. Естественные опасности

- •1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Годы

- •2.2. Техногенные опасности

- •4 3 2 10 12 14 16 18 Время суток,ч 6 8 Рис. 2.3. Относительные концентрации n02 и 03 в атмосферном воздухе (г. Лос-Андже- лес, 19.07.65 г.)

- •1 I Российская Промышленность

- •2.3. Антропогенные опасности

- •Контрольные вопросы к главе 2

- •Глава 3 зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере

- •3.1. Окружающая среда регионов и крупных городов

- •3.2. Производственная среда

- •Трудовой стаж, годы

- •3.3. Зоны чрезвычайных ситуаций

- •Раздел III человек и техносфера

- •Глава 4 основы физиологии труда

- •4.1. Классификация основных форм деятельности человека

- •4.2. Энергетические затраты при различных формах

- •4.3. Классификация условий трудовой деятельности

- •4.4. Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности

- •4.5. Работоспособность и ее динамика

- •Глава 5

- •5.1. Теплообмен человека с окружающей средой

- •5.2. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека

- •5.3. Терморегуляция организма человека

- •5.4. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата

- •Контрольные вопросы к главе 5

- •Воздействие опасностей на человека и техносферу

- •6.1. Системы восприятия человеком состояния окружающей среды

- •2 4 Рис. 6.4. Схема расположения на языке рецепторов, воспринимающих разные вкусовые качества:

- •6.2. Воздействие опасностей и их нормирование

- •6.2.1. Вредные вещества

- •6.2.2. Вибрации и акустические колебания

- •И категории тяжести работ

- •1989 Г. (извлечение)

- •Продолжение табл. 6.15

- •6.2.5. Электрический ток

- •6.2.6. Сочетанное действие вредных факторов

- •6.2.7. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека

- •Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте

- •2В соответствии с Санитарными нормами сн 2.2.4/2.1.8.566—96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

- •Условий труда

- •Трудового процесса

- •Раздел IV защита от опасностей в техносфере

- •Глава 7

- •Этапы создания безопасного жизненного пространства

- •Глава 8

- •Глава 9 обеспечение комфортных условий жизнедеятельности

- •9.1. Промышленная вентиляция и кондиционирование

- •9.2. Защита от влияния инфракрасного излучения, высоких и низких температур

- •9.3. Производственное освещение

- •9.3.1. Параметры и устройство освещения

- •9.3.2. Нормирование и расчет освещения

- •9.4. Цветовое оформление производственного помещения

- •Глава 10

- •10.1.2. Средства защиты атмосферы

- •3 4 5 Отбросные газы рис. 10.14. Схема установки для термического окисления:

- •10.2. Защита гидросферы 10.2.1. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы

- •Продолжение табл. 10.3

- •10.2.2. Средства защиты гидросферы

- •10.2.3. Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

- •10.3. Защита земель

- •10.3.1. Обращение с отходами

- •Дробление Грохочение Гранулирование Гравитационная Выщелачивание сепарация

- •Выгрузка Уплотнение Засыпка Система защиты

- •10.3.2. Требования к пищевым продуктам

- •Контрольные вопросы к главе 10

- •Глава 11 защита от опасностей технических систем и производственных процессов

- •11.1. Анализ опасностей 11.1.1. Понятия и аппарат анализа опасностей

- •Техническая Социальная Производственная

- •11.1.2. Качественный анализ опасностей

- •С двумя кнопками

- •Чп: отказ саоз

- •X» Отказ системы ннд

- •Продолжение табл. 11.8

- •Повторить шаги 5...77 для ключевых слов всех других строк табл. 11.9;

- •По классификатору

- •11.1.3. Количественный анализ опасностей

- •Частота чс

- •Классификация риска: Ранжирование риска:

- •11.2. Средства снижения травмоопасности технических систем

- •11.2.1. Защита от механического травмирования

- •11.2.2. Средства автоматического контроля и сигнализации

- •11.2.3. Защита от опасностей автоматизированного и роботизированного производства

- •11.2.4. Средства электробезопасности

- •11.3. Защита от энергетических воздействий

- •11.3.1. Обобщенное защитное устройство и методы защиты

- •11.3.2. Защита от вибрации

- •20 25 30 Частота, Гц

- •7? 77 R Рис. 11.40. Зависимость между статическим прогибом и собственной частотой некоторых виброизолирующих материалов: h — толщина материала

- •11.3.3. Защита от шума, электромагнитных полей и излучений

- •11.3.4. Защита от ионизирующих излучений

- •Глава 12 защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях

- •12.1. Источники и классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

- •12.2. Прогнозирование параметров и оценка обстановки при чс

- •12.3. Устойчивость функционирования объектов экономики в чс

- •12.4. Защитные мероприятия при чс

- •12.5. Ликвидация последствий чс

- •12.6 Защита от терроризма

- •Глава 13

- •Глава 14

- •14.1. Психофизическая деятельность человека

- •14.2. Взаимодействие человека и технической

- •14.3. Критерии оценки надежности человека-оператора

- •14.4. Организация трудового процесса

- •14.5. Особенности трудовой деятельности женщин

- •14.6. Трудовое обучение и стимулирование безопасности деятельности

- •Глава 15

- •15.2. Организационные основы управления

- •15.3. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности

- •15.4. Международное сотрудничество

- •Глава 16 экономические аспекты безопасности жизнедеятельности

- •Отраслевые проблемы безопасности жизнедеятельности

- •Глава 18 безопасность жизнедеятельности в специальных условиях

Таблица

1.4. Предельно

допустимые концентрации вредных веществ

в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005—88

(извлечение)

Наименование

вещества

ПДКрз,

мг/м3

Преимущественное

агрегатное состояние в условиях

производства

Класс

опасности

Азота

диоксид

2

п

3

Алюминий

и его сплавы

2

а

3

Ангидрид

серный

1

а

3

Ангидрид

сернистый (диоксид серы)

1

а

2

Бензол+

15/5

а

2

Бенз(а)пирен

0,00015

а

1

Водород

фтористый (в пересчете на фтор)

0,5/0,1

п

1

Медь

1/0,5

п

2

Никеля

карбонид

0,0005

п

1

Ртуть

металлическая

0,01/0,005

п

1

Свинец

и его неорганические соединения (по

РЬ)

0,01/0,005

а

1

Оксид

углерода*

20

п

4

*

При длительности работы не более 1 ч. В

атмосфере, содержащей оксид углерода,

его концентрация может достигать

50 мг/м3; при длительности работы

не более 30 мин — до 100 мг/м3; 15 мин

— 200 мг\ Повторные работы при условии

повышенного содержания оксида углерода

в рабочей зоне могут производиться с

перерывом не менее 2 ч.

Примечания:

+

— требуется специальная защита кожи

и глаз.

Значения пдк приведены по состоянию на 01.01.88. Если в графе приведены две величины, то это означает, что в числителе дана максимальная, а в знаменателе — среднесменная пдк.

Условные обозначения: п — пары и (или) газы; а — аэрозоль.

В зависимости от свойств загрязнителя и вида зоны защиты ограничения на действующие в них потоки могут обладать определенной спецификой. Так, для оценки качества атмосферного воздуха в населенных пунктах регламентированы два вида допустимых концентраций: максимально разовая (ПДКмр) и среднесуточная (ПДКсс). Концентрация (С) каждого вредного вещества в приземном слое атмо- сферы не должна превышать максимально разовой предельно допустимой концентрации, т. е. С < ПДКмр при ее экспозиции не более 20 мин. Если время воздействия вредного вещества превышает 20 мин, то необходимо соблюдать С < ПДКсС. Некоторые значения ПДКмр и ПДКсс приведены в табл. 1.5.

Таблица

1.5. Предельно

допустимые концентрации некоторых

вредных веществ (мг/м3) в атмосферном

воздухе населенных мест (извлечения

из ГН 2.1.6695-98)

Наименование

вещества

ПДКмо

пдксс

Класс

опасности

Диоксид

азота

0,085

0,04

2

Оксид

азота

0,6

0,06

3

Бенз(а)пирен

—

0,1

мкг/100 м3

1

Бензол

1,5

од

2

Диоксид

серы

0,5

0,05

3

Неорганическая

пыль

0,15

0,05

3

Свинец,

его соединения, кроме тет- раэтиленсвинца

(в пересчете на РЬ)

—

0,0003

1

Оксид

углерода

5

3

4

В реальных городских (региональных и т. п.) условиях атмосферный воздух практически всегда оказывается одновременно загрязненным несколькими веществами. Совместное негативное влияние загрязняющих воздух веществ оценивают индексом загрязнения атмосферы (ИЗА). Для каждого /-го вещества ИЗА, = kt (Q /ПДКсС/), где kt — коэффициент, равный 1,7, для веществ I класса; 1,3 — для веществ II класса; 1,0 — для веществ III класса и 0,9 — для IV класса; С, — текущая концентрация /-го вещества в атмосфере, ПДК/ — предельно допустимая среднесуточная концентрация /-го вещества.

Обычно интегральную оценку загрязненности атмосферы в городах ведут по пяти наиболее опасным веществам, для чего рассчитывают значения ИЗА5 по формуле

5 Г

ИЗА5 =У>,—^—.

1 пдксс

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах считается низким при ИЗА = 0—4; повышенным — при 5—6; высоким — при 7—13; очень высоким — при > 14.

В 2003 г., по данным Росгидромета, число городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения непрерывно росло:

1999

2000 2001 2002 2003 90 98 115 130 145

Годы

Число

городов,

При загрязнении среды обитания потоками энергии условие комфортности (1.4) принимает вид

1<ПДУь

(1.6)

где It — интенсивность /-го потока энергии; ПДУ, — предельно допустимый уровень интенсивности /-го потока энергии.

Конкретные значения ПДУ устанавливаются государственными нормативными актами. Так, применительно к условиям загрязнения производственной и окружающей среды электромагнитными излучениями радиочастотного диапазона действуют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4/2,1.8.055—96.

Критерии травмобезопасности. Воздействие травмоопасных факторов на человека или группу (коллектив, население города и т. п.) людей оценивают величиной индивидуального или социального риска принудительной потери жизни, рассматривая риск как вероятность возникновения или реализации опасности (концепция риска как угрозы для человека [5]). Это происходит в тех случаях, когда потоки масс и/или энергий от источника негативного воздействия в жизненном пространстве нарастают стремительно и достигают чрезмерно опасных для человека значений (например, при авариях). Риск негативного воздействия на человека в жизненном пространстве обычно связан с развитием чрезвычайных происшествий природного и/или техногенного характера.

Риск — вероятность реализации негативного воздействия (воздействие опасности) за определенный период времени (например, за год).

(1.7)

R=(N4C/N0)

где

R — риск;

N4C

—

число чрезвычайных событий в год;

N0

—

общее число событий в год.

В

БЖД риск реализации чрезвычайно опасных

негативных воздействий оценивают,

используя следующие виды риска:

— индивидуальный

риск (Д,) — объектом защиты является

человек;

— социальный риск (Д) — объектом защиты является группа или сообщество людей.

Источники и факторы индивидуального риска многочисленны и разнообразны. Некоторые значения индивидуального риска приведены в табл. 1.6 и 1.7, в которых величина риска отнесена к периоду времени, равному одному году.

Таблица

1.6. Характерные

значения индивидуального риска гибели

людей от естественных и техногенных

факторов

Яю

на 1 чел. в год

Причины

возникновения риска

Допустимые

значения риска

3,4

• 10~3 1,6 • 10~3 10"3

Сердечно-сосудистые

заболевания Злокачественные опухоли

Автомобильные аварии

Зона

неприемлемого риска,

R

>

10~3

ю-4

10"5

Ю-6

Несчастные

случаи на производстве

Аварии

на железнодорожном, водном и воздушном

транспорте; пожары и взрывы

Проживание

вблизи ТЭС (при нормальном режиме

работы)

Переходная

зона, 10~6<

Д< 10~3

10"7

10~8

Все

стихийные бедствия, укусы насекомых

Проживание

вблизи АЭС (при нормальном режиме

работы)

Зона

приемлемого риска,

R <

10"6

Таблица

1.7. Индивидуальные риски гибели людей

(данные США)

Причина возникновения риска |

/?и на в |

1 чел. год |

Причина возникновения риска |

К |

на 1 чел. в год |

Автомобильные аварии |

2Д |

ю-4 |

Железные дороги |

9,1 |

• 10~6 |

Несчастные случаи на производстве |

1,5 |

ю-4 |

Гражданская авиация |

8,0 |

10"6 |

Убийства |

9,3 |

кг5 |

Морской флот |

7,8 |

10~6 |

Падение |

7,4 |

ю-5 |

Отравление газами |

7,8 |

Ю-6 |

Утопление |

3,7 |

ю-5 |

Катание на лодках |

6,6 |

Ю-6 |

Пожары |

3,0 |

ю-5 |

Удары молний |

5,7 |

ю-7 |

Отравление твердыми и жидкими ядами |

1,7 |

ю-5 |

Ураганы |

4,2 |

10"7 |

Удушение |

1,3 |

ю-5 |

Смерчи |

4,2 |

ю-7 |

Огнестрельное оружие (спорт) |

1,1 |

ю-5 |

Укусы насекомых и животных |

2,2 |

ю-7 |

Индивидуальный риск обусловлен вероятностью реализации опасностей в конкретных ситуациях. При использовании статистических данных его определяют по формуле

![]()

(1.8)

где Тси — численность пострадавших (погибших) от определенного фактора опасного воздействия за год или от их совокупности, например при работе шахтером, испытателем и т. п.; С — численность людей, подверженных воздействию этих факторов за год.

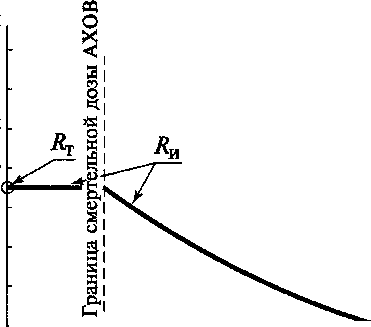

Распределение индивидуального риска Яи в пространстве около источника обычно неравномерно. В зоне, прилегающей непосредственно к источнику опасности, он равен величине техногенного риска RT источника, а затем убывает по мере удаления от источника опасности. Характерное изменение индивидуального риска гибели человека в зоне воздействия при выбросе АХОВ показано на рис. 1.5.

Социальный риск характеризует негативное воздействие чрезвычайных происшествий на группы людей. Величину его рассчитывают по формуле

АР Р

(1.9)

где АР—численность погибших от ЧП одного вида в год; Р — средняя численность лиц, проживающих или работающих на данной территории, подверженной влиянию ЧП.

Социальный риск Д в зоне расположения опасного объекта зависит от величины техногенного риска объекта RT и показателей количественного распределения людей, находящихся в зоне риска. Мес-

10-3

10-4 10-5 10-6

—,—I—I—1—. .—.—

О

0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 г, км

Рис.

1.5. Распределение индивидуального

риска в зоне воздействия АХОВ

■ —

Зона

неприемлемого риска Переходная зона

Рис.

1.6. Зависимость

социального риска гибели людей около

ОПО от численности

лиц, подверженных воздействию техногенного

риска

.

Зона приемлемого риска

тами скопления людей обычно являются производственные и учебные помещения, учреждения, зоны и т. п.

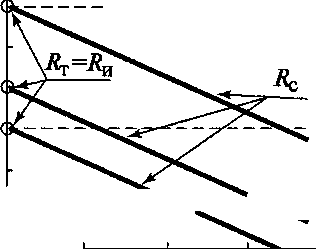

Характерное изменение величины социального риска в зависимости от численности людей, подверженных его воздействию, показано на рис. 1.6.

В соответствии с положением о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера тяжесть последствий оценивается как локальная, если пострадало не более 10 чел. и зона ее воздействия не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения.

К источникам и факторам социального риска прежде всего относят:

особо опасные объекты, технические средства, склонные к возникновению аварий;

урбанизированные территории с неустойчивой ситуацией;

эпидемии;

стихийные бедствия.

В БЖД иногда используют понятие экологического риска (Кэ). Его оценивают как отношение численности разрушенных природных объектов к общей численности объектов на рассматриваемой территории в течение года и определяют по формуле

где АО — численность разрушенных природных объектов из их общего числа О в пределах рассматриваемого региона.

Иногда экологический риск оценивают отношением площади разрушенных территорий (AS) к общей площади (S) региона, т. е.

AS 5 '

Источниками и факторами экологического риска в основном могут быть техногенное влияние на окружающую природную среду и стихийные явления: землетрясения, наводнения, ураганы, засуха и т. п.

Аварии и стихийные явления, характеризуемые на их первой стадии значениями риска, в дальнейшем могут создавать в жизненном пространстве чрезвычайные ситуации. Состояние опасностей на таких территориях (акваториях и т. п.) описывают вредными факторами — концентрациями вредных веществ и значениями уровней интенсивности потоков энергии обычно в безразмерных единицах, кратных ПДК или ПДУ. Характерным примером развития подобных событий является авария ЧАЭС.

При воздействии травмоопасностей условием безопасности считают соотношение Ки < 7?Д(Ш5 реализуемое в зоне пребывания человека. Состояние опасных зон в этом случае описывают величиной индивидуального риска в виде изолиний этого риска (рис. 1.7), а значения допустимого индивидуального риска устанавливают на основе концепции приемлемого риска.

При построении полей индивидуального риска от воздействия технических средств в селитебных зонах следует использовать соотношение

v/'F—^

ч

к • ✓ /

4

\1

'/I I

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1

'' 1' Г71 IT10"6 103

К.Л*,у) = (1Л0) 108

спж0 112

Раздел II 124

ОПАСНОСТИ ТЕХНОСФЕРЫ 124

Глава 2 ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТЕЙ 124

ЗОНЫ С ВЫСОКОЙ СОВОКУПНОСТЬЮ ОПАСНОСТЕЙ В ТЕХНОСФЕРЕ 161

Раздел III 179

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА 179

Глава 5 195

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 195

Qv 213

Г л а в а 6 217

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНОСТЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА И ТЕХНОСФЕРУ 217

= 101g 278

—Ут-ю0'11' 278

Раздел IV 308

ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТЕЙ В ТЕХНОСФЕРЕ 308

Глава 7 308

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 308

Глава 8 316

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ 316

Глава 9 330

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 330

L = бвР/(СПдк — Сп р). 347

Рпр(^ух ~dUр) ' 347

*Е= Ю0(Етах- Ет[п)/(2Еср), 361

пдв = 397

1-ехр (-кЧЬ) 433

h = н/tga, 442

c» = cQ(w- 1)/(ще- 1), 458

7 462

о 527

<7) 573

IE 636

'4 636

Lp(J)<Lmu(J), (11.78) 698

Lp = Lj-Lz. (11.79) 698

Ш) = W). 699

мтщтщ 720

шшшшшш 720

-У ДА,- /L; 763

и-или? 769

# = #/Vc, 798

АР'=(Ртах~Р0) 808

mTZ 100 1 808

(12.1) 810

Раздел У 918

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 918

Къу = {Кы + Къ2 + ... + Кът)/п, 937

убт=Хуб,+яп, (16Л) 967

сл/ Н^КЭ0ТХ!) 977

* | Й % а Е 3 996

10"1

ю_<

Ж

|

|

|

|

\ |

<П-5 |

||

\ |

|

|

UJ, |

|

|

|

10"6 |

Рис. 1.7. Зоны индивидуального риска для опасных предприятий (а), транспортной магистрали (б), по которой осуществляется перевозка опасных грузов:

К.Л*,у) = (1Л0)

1

где Rf. — величина техногенного риска /-го источника в точке селитебной зоны с координатами хи у\п — число источников в техногенной опасности, оказывающих опасное влияние в этой точке пространства.

Максимальное значение индивидуального риска (7?и) для человека в конкретной зоне его пребывания определяют суммацией величины естественного риска (Д>ст) в этой зоне с величиной индивидуального риска (Д,т), возникающего от действия всех техногенных источников в данной зоне пребывания по формуле

Ru = Д,т + ^ест • (1-11)

Необходимо понимать, что значения 7?и, определенные по формулам (1.10), (1.11), являются условными, так как дают значения максимального индивидуального риска при одновременной реализации опасностей в конкретной точке пространства, что в реальных условиях маловероятно.

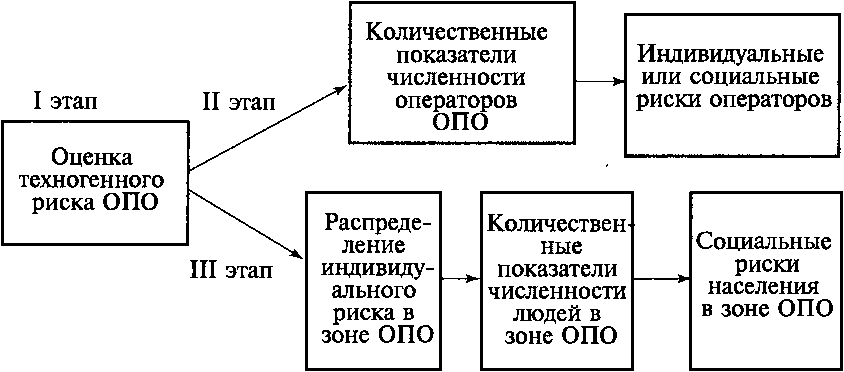

В пределах территориального влияния опасного производственного объекта (ОПО) оценочный алгоритм методики воздействия объекта на производственный персонал и население зоны влияния субъекта сводится к следующему (рис. 1.8).

Концепция приемлемого риска. Введение в рассмотрение понятия о предельно допустимых рисках (/?доп) отражает современный подход к оценке меры опасности. Стремление человечества в прошлом создать безопасную среду обитания (прежде всего техносферу) оказалось неадекватным действительности. Современный мир отверг концепцию «абсолютной безопасности» и пришел к концепции приемлемого допустимого риска. При реализации этой концепции важнейшей

Рис.

1.8. Оценка риска ОПО

задачей является установление верхней границы допустимого риска. На практике ее рационально находить на основе статистических данных.

Ключевым значением при установлении допустимого риска явилась идея, предложенная Фармером в 1967 г. Смысл идеи заключался в установлении величины допустимого риска, равного риску выхода радиоактивной утечки в атмосферу из ядерного реактора в год.

Современные представления об уровнях приемлемого индивидуального риска (см. табл. 1.6) говорят о следующем:

нижнюю зону, где значение вероятности смерти находится в пределах менее 10~6, представляют маловероятные события. Эту зону принято называть зоной приемлемого риска. По принятой в настоящее время концепции допустимое для населения значение индивидуального риска от любой формы деятельности не должно превышать величину 10~6 смертей на одного человека в год. Эта величина в основном связана со стихийными природными явлениями, избавиться от которых невозможно, вследствие чего их вынуждены принимать как условия своего существования на Земле. Одновременно статистика показывает также, что индивидуальный риск летального исхода при эксплуатации многих технических систем существует на уровне Ю-7;

в верхней зоне при вероятности более 10-3 сосредоточены наиболее вероятные причины, по которым погибает подавляющее большинство людей, поэтому добавление в нашу жизнь факторов опасности с вероятностью более 10"3 существенно увеличивает вероятность смерти людей от внешних причин. Эта зона рассматривается как зона неприемлемого риска;

в зону индивидуального риска смерти человека от 10"3 до 10"6 входят многочисленные, весьма распространенные виды деятельности и события. Ее называют переходной зоной от недопустимого риска (> 10~3) к зоне приемлемого риска (< 10~6).

Принимая допустимый уровень риска смертельных случаев из-за внешних причин, равный 10~6 чел./год, необходимо понимать, что многие виды производственной деятельности имеют все-таки более

высокие риски. Так, например:

Профессия RH на 1 чел./год

Текстильщики, обувщики, работники лесной промышленности и др 10~4

Шахтеры, металлурги, судостроители, строители и др 10~4— КГ3

Рыбопромысловики, верхолазы, трактористы 1(Г3-1(Г2

Летчики-испытатели, летчики реактивных самолетов КГ2

В последние годы в мировой практике концепция приемлемого риска находит все более широкое применение. Теоретические попытки количественной оценки приемлемого риска предприняты во Франции, Дании, Нидерландах, России и других странах [10]. В Великобритании принят допустимым индивидуальный риск при серьезных авариях, равный 10~4 чел./год, в Нидерландах максимальный приемлемый индивидуальный риск смерти равен 10"6 чел./год.

Показатели негативного влияния опасностей на человека и общество. Реализованные в среде обитания человека опасности неизбежно сопровождаются потерей здоровья и гибелью людей. Для оценки этих потерь на объектах экономики в условиях города, региона или в быту используют следующие абсолютные показатели:

численность Гс погибших от внешних факторов за год;

численность ТТр пострадавших от воздействия травмирующих факторов за год;

численность Т3, получивших региональные или профессиональные заболевания от воздействия вредных факторов.

Для оценки травматизма в производственных условиях, кроме абсолютных показателей, используют относительные показатели частоты и тяжести травматизма.

Показатель частоты травматизма Кч определяет число нечастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за определенный период:

Кч = Гтр 1000/С, (1.12)

где С — среднесписочное число работающих.

Показатель тяжести травматизма КТ характеризует среднюю длительность нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай:

Кг = Д/Ттр, (1.13)

где Д— суммарное число дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям.

Показатель травматизма со смертельным исходом КСИ определяет число несчастных случаев из расчета на 1000 работающих за определенный период времени (обычно в год):

ЮОО(7;И/С), (1.14)

где Гси — численность пострадавших со смертельным исходом.

Из сопоставления соотношений (1.8) и (1.14) следует, что /?и = \0~3КСИ. Показатели Кч, КТ и КСИ обычно используют в Госкомста- те РФ для представления сведений о производственном травматизме. Для оценки уровня нетрудоспособности вводят показатель нетрудоспособности Кн = 1000 Д/С; нетрудно видеть, что Кн — КЧКТ.

В качестве показателей негативного влияния опасностей, в той или иной мере отражающих уровень опасности среды обитания страны или региона, используют

младенческую смертность (число смертей детей в возрасте до 1 года из 1000 новорожденных) от внешних причин;

детскую смертность, определяемую как численность умерших в возрасте до 15 лет от внешних причин;

смертность населения в трудоспособном возрасте от внешних причин.

Общее состояние экономики страны, общественных отношений, уровня социальной защиты, качества среды обитания и ряда других факторов находят свое интегральное отражение в таких показателях продолжительности жизни людей в стране, как средняя продолжительность жизни людей в пенсионном возрасте и средняя продолжительность жизни людей.

Средняя продолжительность жизни людей в пенсионном возрасте как интегральный показатель негативного влияния условий жизни, в том числе опасностей среды обитания, определяется как разность средней продолжительности жизни людей и пенсионного возраста, установленного в стране. Данные, приведенные в табл. 1.8, свидетельствуют о весьма серьезной ситуации, связанной с продолжительностью жизни мужчин в России в предпенсионном и пенсионном возрасте.

Таблица

1.8. Продолжительность

жизни людей в пенсионном возрасте

Страна

Средняя

продолжительность жизни, лет

Пенсионный

возраст, лет

Продолжительность

жизни в пенсионном возрасте, лет

Япония

80

65

15

США:

мужчины

76,4

65

11,4

Россия:

женщины

72,7

(74,3)

55

(55)

17,7

(19,3)

мужчины

59,3

(61,8)

60

(60)

-0,7

(1,8)

Примечание.

В скобках приведены данные по Москве.

В среднем мужчины России умирают, не достигнув пенсионного возраста. К сожалению, показатель продолжительности жизни людей в пенсионном возрасте не нашел должного места при оценке социальной деятельности государства и общества в нашей стране.

Интегральным показателем оценки условий жизни в стране или регионе является средняя продолжительность жизни (СПЖ) людей, проживающих в конкретных условиях. В качестве реперного значения средней продолжительности жизни следует принимать максимально достигнутые значения СПЖо в странах мира (в настоящее время в Японии СПЖо = 80 лет).

Исходя из этого, для каждой страны уменьшение СПЖ можно найти по формуле АСПЖ = СПЖо - СПЖ, где СПЖ — средняя продолжительность жизни в стране (регионе), лет.

Относительное значение АСПЖ определяют по формуле

^ = (СПЖ0-СПЖ)

спж0

Данные о средней продолжительности жизни в ряде стран приведены во введении в табл. В.2. Средняя продолжительность жизни людей в развитых странах составляет 75 лет и более, а в развивающихся — 63 года и менее. В Африке средняя продолжительность жизни — 52,5 года, а в Европе — 73,1 года

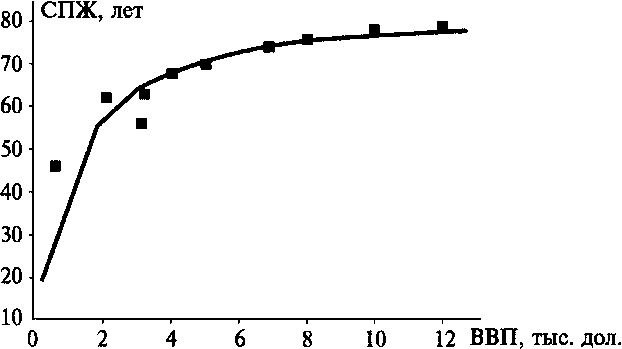

В ряде работ [8 и др.] предприняты попытки установить связь между средней продолжительностью жизни людей в стране с их доходами, а затем, учитывая, что доход Д на душу населения и ВВП (валовый внутренний продукт) в государстве связаны пропорционально (например, для Англии и Канады ВВП = 1,5Д), найти численные соотношения между величинами ВВП и СПЖ. По данным работы [8], они таковы:

ВВП, тыс. дол. США/чел. . . 0,6 1,1 2,1 3,2 4,0 5,0 6,9 8,0 10,0 12,0 СПЖ, лет 46 56 62 62 68 70 74 76 78 79

Графическая интерпретация этих данных (рис. 1.9) свидетельствует о существенном снижении СПЖ при значениях ВВП около 3—4 тыс. дол. США/чел.

Это подтверждается по данным (1997), приведенными в табл. 1.9.

США/чел.

Таблица

1.9. Зависимость

СПЖ от

ВВП в разных странах

мира

Страна

Реальный

ВВП на душу населения, тыс. дол.

США/год

Затраты

на медицинские услуги, дол. США/год

Средняя

продолжительность жизни, лет

Япония

24,07

2244

80

США

29,01

4055

76,4

Швеция

19,76

—

78,5

Мексика

8,37

—

72,7

Колумбия

6,8

—

72,7

Россия

4,37

109

66,6

Нигерия

0,92

—

50,1

Руанда

0,66

—

40,5

Сьерра-Леоне

0,41

—

37,2

Связь величины индивидуального риска преждевременной смерти с величиной личного дохода (дол. США/чел.), по мнению автора работы [8], можно интерпретировать уравнением

-0,0001878Д