- •Информатика

- •Содержание

- •1. Понятие информации и ее основные свойства

- •1.1. Предмет и задачи информатики

- •1.2. Понятие информации

- •1.2. Свойства информации

- •1.3. Носители данных

- •1.4. Операции с данными

- •2. Кодирование данных двоичным кодом

- •2.1. Двоичное кодирование

- •2.2. Кодирование целых чисел

- •2.3. Кодирование вещественных чисел

- •2.4. Кодирование текстовых данных

- •2.5. Кодирование графических данных

- •3. Принцип работы вычислительной машины

- •3.1. Реализация обработки данных с помощью технического устройства

- •3.2. Организация памяти

- •3.3. Структура вычислительной машины и принцип ее работы

- •4. Алгоритмы и языки программирования

- •4.1. Понятие алгоритма

- •4.2. Понятие языка

- •4.3. Языки программирования

- •4.4. Процесс выполнения программы на эвм

- •5. Аппаратное и программное обеспечение

- •5.1. Базовая аппаратная конфигурация

- •5.2. Периферийные устройства

- •5.3. Программное обеспечение

- •5.4. Классификация служебных программных средств

- •5.5. Классификация прикладных программных средств

- •6. Операционная система персонального компьютера

- •6.1. Основные функции операционной системы

- •6.2. Организация файловой системы

- •6.3. Каталоги

- •6.4. Атрибуты файлов

- •6.5. Обслуживание файловой системы

- •7. Операционная система Windows

- •7.1. Основные особенности операционной системы Windows

- •7.2. Рабочий стол

- •7.3. Управление Windows

- •7.4. Окна

- •7.5. Диалоговое окно

- •7.6. Работа с меню

- •7.7. Контекстное меню

- •7.8. Операции с файлами и папками

- •8. Текстовый процессор Word

- •8.1. Типы документов

- •8.2. Создание документа

- •8.3. Ввод документа

- •8.4. Редактирование документа

- •8.5. Рецензирование документа

- •8.6. Форматирование документа

- •8.7. Стили и шаблоны

- •9. Табличный процессор Excel

- •9.1. Основные понятия

- •9.2. Вычисления в электронных таблицах

- •9.3. Копирование содержимого ячеек

- •9.4. Автоматизация ввода

- •9.5. Использование стандартных функций

- •9.6. Построение диаграмм и графиков

- •9.7. Построение графиков функций

- •9.8. Построение поверхности

- •9.9. Нахождение корней уравнения

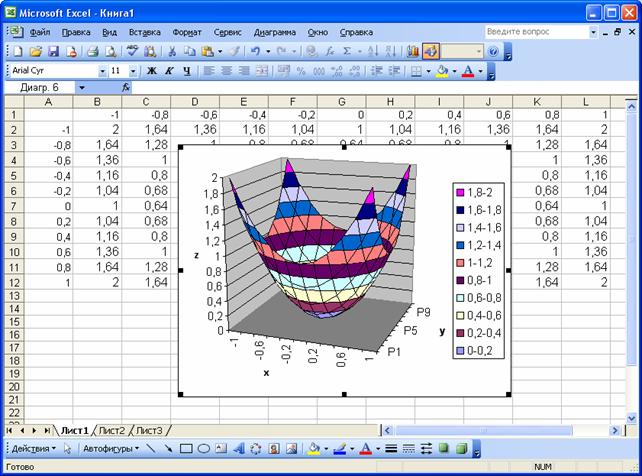

9.8. Построение поверхности

Рассмотрим пример

построения поверхности

![]() при x,

y[–1,1].

при x,

y[–1,1].

В диапазон ячеек A2:A12 введем последовательность значений: –1, –0.8, …, 1 переменной x, а в диапазон ячеек B1:L1 – последовательность значений: –1, –0.8, …, 1 переменной y. В ячейку В2 введем формулу

=B$1^2+$A2^2.

Выделим эту ячейку, установим указатель мыши на её маркере заполнения и протащим его так, чтобы заполнить диапазон B2:L12.

Знак $, стоящий перед буквой в имени ячейки, даёт абсолютную ссылку на столбец с данным именем, а знак $, стоящий перед цифрой, – абсолютную ссылку на строку с этим именем. Поэтому при протаскивании формулы из ячейки В2 в ячейки диапазона B2:L12 в них будет найдено значение z при соответствующих значениях x и y.

Таблица значений функции z при различных значениях переменных x и y приведена на рис. 27.

Рис. 27. Таблица значений функции z x2+y2.

Выделим диапазон ячеек A1:L12 и вызовем мастер диаграмм. На первом шаге выберем тип диаграммы – Поверхность и вид – Поверхность. На втором шаге проверяем правильность задания диапазона, содержащего данные, и устанавливаем переключатель в положение Ряды в столбцах.

На третьем шаге указываем название диаграммы, надписи на осях, убираем линии сетки и легенду. На четвертом шаге указываем место расположения диаграммы. Построение поверхности завершается нажатием кнопки Готово (рис. 28).

Рис. 28. Поверхность z x2+y2.

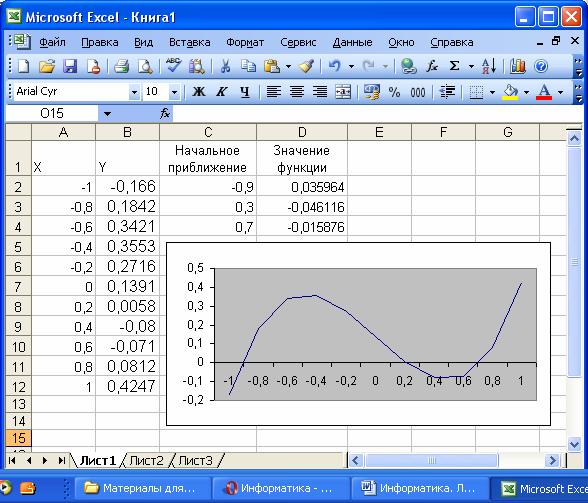

9.9. Нахождение корней уравнения

Рассмотрим пример нахождения всех корней уравнения

![]() .

.

Отметим, что у полинома третьей степени имеется не более трех вещественных корней. Для нахождения корней их предварительно нужно локализовать. С этой целью полином необходимо протабулировать. Построим таблицу значений полинома на отрезке [–1,1] с шагом 0,2 и грфик полинома. Результат табуляции приведен на рис. 29, где в ячейку В2 введена формула

=A2^3–0,01*A2^2–0,7044*A2+0,139104.

Рис. 29. Локализация корней полинома.

На рис. 29 видно, что полином меняет знак на интервалах [–1, –0,8], [0,2, 0,4] и [0,6, 0,8]. Это означает, что на каждом из них имеется корень данного полинома. Поскольку полином третьей степени имеет не более трех действительных корней, значит, мы локализовали все его корни.

Найдем корни полинома методом последовательных приближений с помощью команды Сервис Подбор параметров. Относительная погрешность вычислений и предельное число итераций задаются на вкладке Вычисления диалогового окна Параметры, открываемого командой Сервис Параметры (рис. 30).

Рис. 30. Диалоговое окно Параметры.

Зададим относительную погрешность и предельное число итераций равными 0,00001 и 1000 соответственно. В качестве начальных приближений к корням можно взять любые точки из отрезков локализации корней. Возьмем в качестве начальных приближений их средние точки: –0,9, 0,3, 0,7 и введем их в диапазон ячеек С2:С4. В ячейку D2 введем формулу

=C2^3–0,01*C2^2–0,7044*C2+0,139104.

Выделим эту ячейку и с помощью маркера заполнения протащим введенную в нее формулу на диапазон D2:D4. В ячейках D2:D4 будут вычислены значения полинома при значениях аргумента, введенных в ячейки C2:C4.

Теперь выберем команду Сервис Подбор параметров и заполним диалоговое окно Подбор параметров следующим образом (рис. 31).

Рис. 31. Диалоговое окно Подбор параметра.

В поле Установить в ячейке введем D2. В этом поле дается ссылка на ячейку, в которую введена формула, вычисляющая значение левой части уравнения. В поле Значение вводим 0 (в этом поле указывается правая часть уравнения). В поле Изменяя значение ячейки введем С2 (в этом поле дается ссылка на ячейку, отведенную под переменную).

Вводить ссылки на ячейки в поля диалогового окна Подбор параметров удобнее не с клавиатуры, а щелчком на соответствующей ячейке. При этом Excel автоматически будет превращать их в абсолютные ссылки (в нашем примере в $D$2 и $C$2).

После нажатия кнопки ОК средство подбора параметров находит приближенное значение корня, которое помещается в ячейку С2. В данном случае оно равно –0,920. Аналогично в ячейках С3 и С4 находим два оставшихся корня. Они равны 0,210 и 0,720.