- •Практическая работа № 1 прогнозирование обстановки в районе разрушительных землетрясений

- •Основные понятия и определения

- •Характеристика землетрясений по шкале мск-64

- •1.2. Оценка последствий землетрясений

- •Вероятности (c) разрушения различных типов здании в зависимости от интенсивности землетрясения

- •1.3. Методика прогнозирования и оценки обстановки в населенных пунктах при землетрясении

- •1.3.1. Инженерная обстановка

- •1.3.2. Алгоритм проведения расчетов

- •Вероятности Сi общих и безвозвратных потерь людей в различных типах зданий (по классификации mmsk-86) при землетрясениях

- •1.3.3. Прогнозирование и оценка последствий землетрясений

- •Практическая работа № 2 прогнозирование и оценка последствий наводнений

- •2.1. Основные понятия и определения

- •2.2. Методика прогнозирования и оценки последствий наводнений

- •Значения параметра f

- •Доля поврежденных объектов (%) на затопленных площадях

- •2.3. Пример проведения расчета

- •Практическая работа № 3 прогнозирование и оценка обстановки при воздействии цунами

- •3.1. Основные понятия и определения

- •3.2. Методика прогнозирования обстановки при цунами

- •3.2.1. Распространение цунами на берегу

- •Зависимость дальности распространения волн цунами на берегу от высоты волны hyp на урезе воды и уклона берега I

- •3.2.2. Пример прогнозирования обстановки

- •3.3. Методика оценки обстановки при воздействии цунами

- •3.3.1. Алгоритм расчета параметров разрушающих факторов цунами

- •3.3.2. Оценка инженерной обстановки в районах воздействия цунами

- •Зависимость давления гидропотока на береговые преграды от высоты волн

- •3.3.3. Пример оценки инженерной обстановки

- •Практическая работа № 4 Прогнозирование и оценка пожарной опасности и обстановки в лесу

- •4.1. Основные понятия и определения

- •4.2. Методика прогнозирования состояния пожарной опасности в лесу

- •Определение возможного типа пожара по величине комплексного показателя и типу лесного массива

- •4.3. Алгоритм оценки пожарной обстановки в лесу

- •Коэффициент относительного влияния переменных факторов на скорость распространения пожара (низового)

- •4.4. Пример оценки пожарной обстановки

- •Практическая работа № 5 прогнозирование последствий бурь, штормов и ураганов

- •5.1. Основные понятия и определения

- •Шкала для определения силы ветра

- •5.2. Характеристика степеней разрушения зданий, сооружений, оборудования

- •Характеристика степеней разрушения зданий, сооружений, оборудования

- •Степень разрушения зданий, сооружений, оборудования при бурях, штормах, ураганах

- •5.3. Методика, алгоритм и пример прогнозирования последствий сильного ветра на инженерно-технический комплекс и производственный персонал

- •Вероятность потерь населения в разрушенных зданиях при ураганах

- •5.3.1. Пример прогнозирования последствий урагана

- •5.4. Методика расчета смещения, угона и опрокидывания оборудования под действием скоростного напора

- •5.4.1. Смещение и перемещение оборудования

- •Коэффициент трения между поверхностями различных материалов

- •5.4.2. Опрокидывание оборудования

- •5.4.3. Примеры расчета

- •Рекомендуемый библиографический список

- •Приложение 1 Значения параметров волны прорыва, приводящее к разрушениям инженерно-технического комплекса промышленного объекта

- •Приложение 2

- •Природные чрезвычайные ситуации

- •Фролов Анатолий Васильевич,

2.2. Методика прогнозирования и оценки последствий наводнений

Прогнозирование обстановки при наводнении сводится к определению высоты подъема воды в реке, ширины реки во время паводка (половодья), высоты и скорости потока затопления. При оценке обстановки определяется возможный характер повреждений элементов инженерно технического комплекса (ИТК).

Обстановка в районе наводнений характеризуется комплексом параметров, которые зависят от особенности сечения русла реки, скорости воды и её расхода, интенсивности осадков (таяния снега) и др.

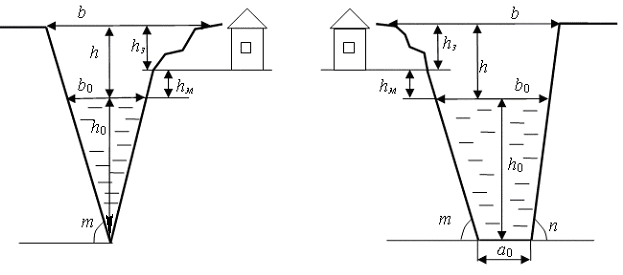

1. Представляют схематически сечение русла реки треугольным (рис. 2.1,а), или трапецеидальным (рис. 2.1, б).

2. Находят площадь сечения реки до паводка S0 по формулам:

для треугольного сечения (рис. 2.1,а)

![]() (2.1)

(2.1)

– для трапецеидального сечения (рис. 2.1, б).

![]() (2.2)

(2.2)

а) б)

Рис. 2.1. Расчетная схема сечения реки:

а – треугольное сечение, б – трапецеидальное сечение; а0 – ширина дна реки; b0, b – ширина реки до и во время паводка; h0, h, hз, hм– глубина реки до и во время паводка, высота затопления местности и расположение её от первоначального уровня реки; m, n – углы наклона берегов реки

3. Определяют расход воды в реке до наступления наводнения (паводка) по формуле

![]() ,

м3/с,

(2.3)

,

м3/с,

(2.3)

где V0 – скорость воды в реке до наступления паводка, м/с.

4. Определяют расход воды после выпадения осадков (таяния снега) и наступления половодья (паводка) по формуле

![]() ,

м3/с (2.4)

,

м3/с (2.4)

где J – интенсивность осадков (таяния снега), мм/ч.;

F– площадь выпадения осадков (таяния снега), км2.

5. Определяют высоту подъема воды в реке (см. рис. 2.1а, 2.1б) при прохождении паводка:

а)

![]() (2.5)

(2.5)

б)

![]() м.

м.

6. Определяют максимальную скорость потока Vmax воды при прохождении паводка по формуле

![]() ,

м/с (2.6)

,

м/с (2.6)

где Smax – площадь поперечного сечения потока при прохождении паводка, м2, определяемая по формулам (2.1) и (2.2), в которые вместо h0 подставляют (h0+ h), а вместо b0 подставляют b.

Значение величины b находят из подобия треугольников с высотами h0 и h0+h и сторонами соответственно b0 и b.

Для треугольного

сечения реки

![]() , (2.7)

, (2.7)

а для трапецеидального

–

![]() . (2.8)

. (2.8)

7. Поражающее действие паводка определяется глубиной hз и максимальной скоростью потока затопления Vз, которые находят по формулам:

![]() , м (2.9)

, м (2.9)

![]() ,

м/с (2.10)

,

м/с (2.10)

где f – параметр, характеризующий удаленность объекта от русла реки, б/р.

Параметр f определяется по табл. 2.1.

Таблица 2.1

Значения параметра f

h3/h |

Для трапециидального профиля реки |

Для треугольного профиля реки |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,2 |

0,38 |

0,5 |

0,4 |

0,60 |

0,72 |

0,6 |

0,76 |

0,96 |

0,8 |

0,92 |

1,17 |

1,0 |

1,12 |

1,32 |

Поражающее действие волны затопления паводка аналогично поражающему действию волны прорыва и может быть оценено по прил.1 в зависимости от скорости движения и высоты гребня волны.

В отличие от волны прорыва наводнение и паводок оказывают более продолжительное действие (табл. 2.2), усугубляющее первоначальное разрушающее воздействие волны прорыва.

Таблица 2.2