- •Закладка и формирование органов иммунной системы

- •Формирование неспецифических механизмов резистентности в онтогенезе

- •Формирование иммунологической компетентности

- •Формирование атопического статуса плода и новорожденного

- •Принципы гигиенической гипотезы и ранняя профилактика аллергии

- •Особенности внутриутробных инфекций и инфекций первого года жизни

- •Функционирование иммунной системы в постнатальном периоде

- •Иммунобиология лактации

- •Критические периоды развития иммунной системы детского организма

Формирование атопического статуса плода и новорожденного

Воздействие аллергенов, характер питания, курение и инфекции у матери играют первостепенную роль в стимуляции иммунной системы плода, развитии потенций и направленности иммунного ответа. Т-клеточный иммунный ответ на первичное воздействие аллергена может диктовать природу и направление формирования иммунологической памяти в последующие, более поздние периоды жизни ребенка.

Раннее воздействие на организм аллергенов, когда иммунная система менее зрелая, наиболее предпочтительно для преимущественной и избыточной стимуляции функции Tх 2 типа. Особенно ярко это проявляется у генетически предрасположенных к иммунопатологии индивидуумов.

Иммунная система плода, как правило, реагирует на воздействие аэро- и пищевых аллергенов, поступающих в материнский организм в период беременности, специфическим лимфопролиферативным иммунным ответом и биосинтезом аллергенспецифических антител. Таким образом, спектр неблагоприятных привычек матери, ее профессиональная деятельность в экологически агрессивной среде и особенности поведения в значительной мере определяют направленность сенсибилизации и специализированного аллергенспецифического обучения иммунной системы плода. То есть иммунная система плода оказывается своеобразным заложником наследования генетических, поведенческих и средовых факторов матери, предрасполагающих к развитию аллергии или, наоборот, защищающих его.

Существенные различия в способности развивать аллергенспецифический ответ имеются у «атопических» и «неатопических» индивидуумов. Иммунный статус новорожденных характеризуется доминированием функции СD4+Tх 2 типа и повышенным синтезом соответствующего спектра цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13). С другой стороны, у новорожденных с высоким риском развития атопии понижена продукция ИФН-γ и, соответственно, функция CD4+Tх 1 типа. В постнатальном периоде, в первые годы жизни у «неатопических» детей избыточная функция Tх 2 типа быстро падает, при этом достигается баланс между количественным и функциональным состоянием субпопуляций Tх2/Tх1, характерный для иммунного статуса нормального индивидуума. В противоположность этому у детей с «атопическим» статусом избыточная функция CD4+Tх 2 типа поддерживается и впоследствии может усугубляться. Так, у новорожденных содержание Т-лимфоцитов составляет 2500–4000 кл./мкл, что существенно выше, чем у ребенка и взрослого. В табл. 3 представлены данные о количественном содержании Т-лимфоцитов у детей разных возрастных групп. С возрастом отмечается снижение общего содержания Т-лимфоцитов и субпопуляций CD4+ и CD8+ Т-клеток, причем количество CD4+ Т-лимфоцитов уменьшается более быстрыми темпами.

Принципы гигиенической гипотезы и ранняя профилактика аллергии

Гигиеническая гипотеза, предложенная Strachan в 1989 г., обосновывала взаимосвязь между количеством членов семьи, семейной/персональной гигиеной и чувствительностью к аллергическим заболеваниям.

На основании полученных данных были сформулированы основные положения гигиенической гипотезы:

а) в больших семьях риск развития аллергии снижен;

б) повышенный уровень воздействия микроорганизмов на иммунную систему детей защищает их от развития сенсибилизации аллергенами, т.е. обеспечивает профилактику аллергии.

Гигиеническая гипотеза была подкреплена многими исследованиями эпидемиологии атопических заболеваний в развивающихся и развитых странах мира, а также результатами экспериментов.

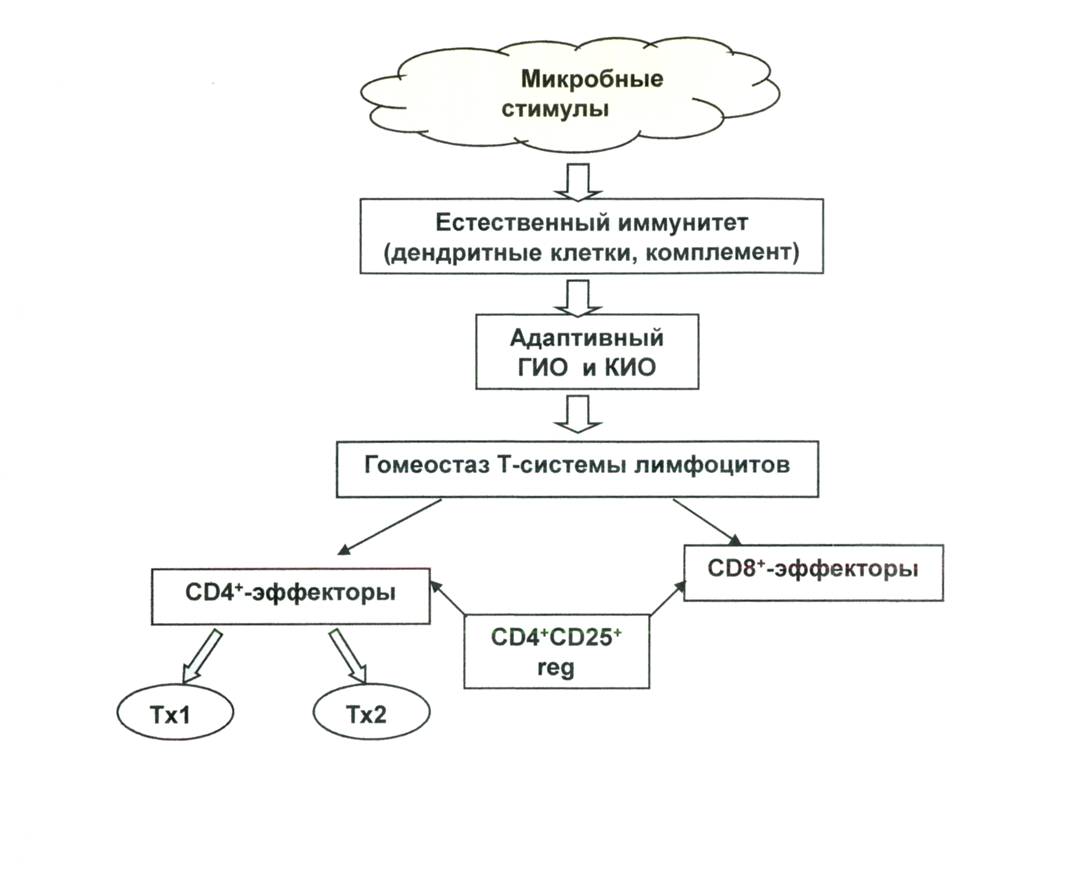

Предполагают, что первичными мишенями для микробной стимуляции клеток естественного иммунитета (дендритные клетки, моноциты, макрофаги) являются мембранные рецепторы CD14+ и Toll-like. Взаимодействие структур микроорганизмов с этими рецепторами стимулирует повышение активности клеток и их адекватное ситуации созревание. Активированные таким образом ДК «инструктируют» еще незрелую систему Т-лимфоцитов к образованию специфических CD4+ и CD8+ эффекторных клеток, Т-клеток памяти и Treg (рис. 2).

Рис. 2. Формирование механизмов естественного и адаптивного иммунитета у детей в контексте гигиенической гипотезы