- •Содержание

- •Тема I. Становление и развитие государственности и права на территории нашей страны в IX-XVII вв.

- •1. Предмет и задачи курса

- •2. Периодизация истории государства и права России

- •3. Происхождение Древнерусского государства.

- •Великий князь – вся полнота власти, наследование по старшинству в роду («горизонтальный» или «очередной» порядок престолонаследования)

- •1. Особенности общественно политического устройства русских

- •2. Положение русских княжеств под игом Золотой Орды

- •3. Этапы объединительного процесса. Общественное и государственное устройство Московской Руси в конце хv – начале хvi вв.

- •4. Эволюция самодержавия в XVI в. Формирование

- •5. Российское государство в XVII в. Начало перехода к абсолютизму

- •1. Возникновение и развитие древнерусского права.

- •2. Особенности права удельного периода.

- •3. Развитие права в XV-XVI вв. Судебники 1497 и 1550 гг.

- •4. Право XVII в. «Соборное Уложение» как памятник права

- •5. Эволюция правовых норм и судебного процесса в IX-XVII вв.

- •Тестовые задания по теме I

- •Тема II. Государство и право России в XVIII-XIX вв.

- •1. Особенности и этапы эволюции российского абсолютизма

- •2. Изменения в государственном механизме в XVIII в.

- •3. Формирование новой системы права

- •4. Понятие о сословиях. Сословные реформы Петра I и Екатерины II

- •1. Изменения в государственном строе

- •2. Расширение территории империи

- •4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.

- •1. «Великие реформы»

- •Причины

- •Реформа

- •Последствия

- •2. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в.

- •3. Обновление права

- •Тестовые задания по теме II

- •Тема III. Российское государство и право в условиях кризиса самодержавия и революций

- •1905-1907 Гг. И третьеиюньской монархии

- •Реформы государственного строя в период революции 1905-1907 гг. Основные законы Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г.

- •17 Октября 1905 г.

- •2. Деятельность первой и второй Государственных дум.

- •3. Третьеиюньская система и ее реформаторские возможности.

- •4. Развитие права

- •1. Изменения в государственном строе России в условиях мировой войны

- •2. Падение самодержавия и установление двоевластия

- •3. Временное правительство

- •4. Революционное законодательство

- •Тестовые задания по теме III

- •Тема IV. Создание советской государственно-правовой системы.

- •1. Этапы становления советского государства

- •2. Слом старого и создание нового государственного аппарата

- •3. Изменения в государственном строе в годы Гражданской войны.

- •Декрет об учреждении Высшего совета народного хозяйства

- •4. Белые правительства

- •1. Источники права. Первые декреты Советской власти

- •2. Становление нового гражданского, семейного, уголовного права

- •3. Конституция 1918 г.

- •4. Создание и развитие системы правоохранительных

- •1. Изменения в системе органов государственной власти

- •2. Образование ссср и национально-государственное строительство

- •Рсфср усср бсср зсфср

- •Проекты образования ссср

- •3. Источники права. Кодификационная работа

- •Вещное право: право собственности, право застройки и залог имущества.

- •1. Признаки и формирование командно-административной системы.

- •2. Законодательное обеспечение «Великого перелома»

- •3. Уголовное право 30-х гг. И его особенности.

- •4. Конституция ссср 1936 г.

- •1. Изменения в системе органов власти и управления

- •2. Право в годы войны. Репрессированные народы

- •3. Государство и право в последние годы сталинского режима

- •Тестовые задания по теме IV

- •Тема V. Советское государство и право в период «оттепели»,

- •1. Советское государство и право в период «оттепели» (1953-1964 гг.)

- •2. Советское государство в условиях кризиса социализма

- •3. Изменения в праве в 60-х – середине 80-х гг. Конституция ссср 1977 г.

- •1. Изменения в политической системе ссср в период перестройки

- •2. Развитие законодательства в 1985-1991 гг.

- •3. Причины распада ссср

- •1. Провозглашение Российской Федерации

- •2. Противостояние законодательной и исполнительной власти.

- •Федеративный договор и национально-государственное

- •Тестовые задания по теме V

- •Вопросы для самоконтроля

- •Словарь терминов

- •Хронология

1. Изменения в системе органов власти и управления

в годы Великой Отечественной войны

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. поставило советское государство и общество в чрезвычайные условия, которые действовали четыре долгих года и потребовали мобилизации и колоссального напряжения сил на всех уровнях. Административно-командная система обладала высокими мобилизационными возможностями, которые она демонстрировала с первых месяцев войны.

Особенности государственного управления периода войны

Предельная централизация управления, рост полномочий центральных органов. Режим личной власти укрепляется. И. В.Сталин, занимая пост Генерального секретаря ЦК ВКП(б), сосредотачивает в своих руках и важнейшие государственные посты: в мае 1941 г. он становится председателем СНК СССР, а в июне 1941 г. – председателем ГКО, затем возглавляет Ставку Верховного главнокомандования, наркомат обороны, а 8 августа становится Верховным главнокомандующим вооруженными силами СССР.

Рост количества назначений на государственные должности в ущерб выборности.

Усилилась интеграция партийного и государственного аппарата.

Создание чрезвычайных органов с особыми полномочиями.

Появление новых управленческих структур в связи с потребностями войны.

Изменения в организации вооруженных сил.

Изменения в структуре и функционировании государственного механизма (рисунок 102)

Высшие, центральные и местные органы власти и управления в годы войны работали в изменившихся условиях, что сказалось на характере их работы.

Верховный Совет СССР сосредоточился на принятии важнейших законов и указов: указ о мобилизации, указ о введении военного положения, ратификация международных договоров. Из-за отсутствия кворума и сложности ситуации нарушались конституционные сроки созыва сессий. Сами сессии проходили нерегулярно (две сессии в 1942 г., одна – в 1944 г, две – в 1945 г.). Хотя полномочия Верховного Совета закончились в 1941 г., новые выборы произошли уже после войны.

Рисунок 102 – Государственное устройство в годы Великой Отечественной войны

В этих условиях возрастает роль Президиума Верховного Совета, который является постоянно действующим органом и выполняет функции Верховного Совета. Именно Президиум ввел военное положение в первые дни войны.

В июле 1941 г. был создан первый чрезвычайный орган военного времени – Государственный комитет обороны (ГКО) во главе с И. В. Сталиным. Это был высший чрезвычайный орган, который получил всю полноту власти в стране. Постановления ГКО имели силу закона. За время войны их было издано около 10 тысяч. С организационной точки зрения ГКО был устроен безупречно. Он имел в своем составе 5-9 человек, но при этом не имел специального аппарата, действуя через аппараты ЦК, СНК, наркоматов. Процедурные вопросы занимали минимум времени в работе ГКО, решения принимались очень оперативно и также быстро проводились в жизнь. Помимо центрального ГКО, было создано около 60 городских комитетов обороны в прифронтовые областях. Кроме того, ГКО имел своих уполномоченных на местах, которыми обычно были местные руководители. Важную роль также играли различные комитеты, комиссии, подчиненные ГКО. Оперативное бюро ГКО координировало работу всех наркоматов оборонной промышленности. Транспортный комитет ГКО занимался координацией работы транспорта.

СНК в условиях войны действует очень активно. В период, когда войска противника приблизились к столице, СНК был эвакуирован в Куйбышев. При этом председатель СНК И. В. Сталин остался в Москве, а эвакуированную часть СНК возглавил заместитель председателя Н. А. Вознесенский. Кроме того, СНК во время войны получает новые функции. Он должен был организовывать выполнение постановлений ГКО, руководить экономикой в новых условиях, осуществлять эвакуацию промышленности на восток страны, обеспечивать восстановление экономики в освобожденных районах.

При ГКО и СНК создается немало новых органов в связи с потребностями войны, несколько меняется система наркоматов, расширяются их права. Были созданы специальные военно-промышленные наркоматы – танковой промышленности, минометного вооружения. Особое внимание уделялось централизации снабжения фронта и тыла, создаются специальные комитеты Главснабнефть, Главснабуголь и др. Однако наиболее значимой сферой деятельности государственных и партийных органов стала организация эвакуации предприятий и населения в восточные районы страны. Для этого были созданы Управление по эвакуации населения, Совет по делам эвакуации. Только за первые три месяца войны было перемещено на Восток 1360 крупных предприятий, а в 1942 г. уже было налажено массовое производство военной техники и вооружения.

Возросла роль Госплана под председательством Н. А. Вознесенского. Война предъявила особые требования к планированию, которое стало носить оперативный характер. Вместо годовых планов стали разрабатываться квартальные, месячные, декадные планы.

В 1943 г. была проведена новая реформа органов госбезопасности. Из НКВД выделили соответствующие подразделения и создали Наркомат государственной безопасности. Ему запрещалось вмешиваться в дела военнослужащих. Для этого в системе наркомата обороны создали Главное управление военной контрразведки – СМЕРШ («смерть шпионам»).

Меняется характер работы местных Советов, в ней появляются новые направления: организация военного производства, строительство оборонительных сооружений и др. Компетенция Советов на территориях, объявленных на военном положении, сужалась за счет передачи части полномочий военному командованию (оборона, обеспечение общественного порядка и государственной безопасности). В условиях, когда большая часть депутатов ушла на фронт, возросла роль исполкомов и председателей исполкомов. Выборы в Советы не проводились. На освобождаемых от оккупации территориях формировались исполкомы Советов путем назначения вышестоящими органами.

Произошло расширение прав союзных республик и расширение территории СССР.

В феврале 1944 г. республикам было разрешено создавать свои войсковые формирования и наркоматы обороны, подчиненные НКО СССР. Национальные части были созданы, а наркоматы обороны в республиках не появились.

Тогда же республикам было предоставлено право внешних сношений и создания своих наркоматов иностранных дел. Однако реально субъектами международного права были признаны только Украина и Белоруссия. В 1945 г. они вошли в число учредителей ООН наряду с СССР. Кроме того, Украина и Белоруссия вступали в двухсторонние отношения с другими государствами (например, с Польшей).

В 1944 г. к СССР присоединилась Тувинская народная республика, которая была образована в 1921 г. и располагалась на территории Урянхайского края. В 20-30-е гг. республика развивалась при большой помощи СССР, до 90 % ее бюджета зависело от дотаций СССР.

По итогам войны к СССР перешла часть Восточной Пруссии (включена в РСФСР), Клайпедский край (передан Литве), Закарпатье (передано Украине).

Изменения в организации вооруженных сил

22.06.1941 г. был объявлен Указ о мобилизации по 14 военным округам. Кроме того, армия военного времени формировалась и за счет добровольцев. Использовались и нестандартные способы пополнения армии (призвано около 1 млн. заключенных, кроме лиц, осужденных по политическим преступлениям).

23.06.1941 г. – создана Ставка Главного командования во главе с С. В. Тимошенко. Позднее она переименована в Ставку Верховного главнокомандования во главе с И. В. Сталиным. Ставка решала крупнейшие стратегические проблемы ведения войны.

В период с июля 1941 г. по октябрь 1942 г. в армии действовал возрожденный институт военных комиссаров, а в подразделениях – политруков. Комиссары не контролировали деятельность командиров, но должны были подписывать все приказы и заниматься политическим воспитанием военнослужащих. Через год военные комиссары были заменены заместителями командиров по политчасти. Это восстанавливало единоначалие при сохранении политического руководства.

Структура вооруженных сил включала деление на фронты, армии, корпуса, дивизии, бригады.

В июле 1943 г. вводится деление военнослужащих на рядовой, сержантский, офицерский состав и генералитет. В качестве знаков различия были введены погоны.

Во время войны возник институт гвардии. Гвардейские звания присваивали частям и соединениям за героизм и умение воевать. Были учреждены новые ордена (Победы, Славы, Отечественной войны и др.) и медали.

Применялись суровые меры по наведению дисциплины в армии. 28.07.1942 г. вышел известный Приказ наркома обороны № 227 (рисунок 103), который предусматривал создание в тылу советских войск заградительных отрядов («ни шагу назад»). Отход военнослужащих со своих позиций без приказа рассматривался как уголовное преступление, виновные подлежали суду военного трибунала. Военнослужащие, попавшие в плен, рассматривались как военные преступники и подлежали наказанию.

ВЕРХОВНОЕ

ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ

ПРИКАЗЫВАЕТ:

1.

Военным советам фронтов и, прежде всего,

командующим фронтами:

а) безусловно

ликвидировать отступательные настроения

в войсках и железной рукой пресекать

пропаганду о том, что мы можем и должны

якобы отступать и дальше на восток, что

от такого отступления не будет якобы

вреда;

б)

безусловно снимать с поста и направлять

в Ставку для привлечения к военному

суду командующих армиями, допустивших

самовольный отход войск с занимаемых

позиций, без приказа командования

фронта;

в)

сформировать

в пределах фронта от 1 до 3 (смотря по

обстановке) штрафных батальонов (по

800 человек), куда направлять средних и

старших командиров и соответствующих

политработников всех родов войск,

провинившихся в нарушении дисциплины

по трусости или неустойчивости, и

поставить их на более трудные участки

фронта, чтобы дать им возможность

искупить кровью свои преступления

против Родины.

2. Военным советам

армий и прежде всего командующим

армиями:

а)

безусловно снимать с постов командиров

и комиссаров корпусов и дивизий,

допустивших самовольный отход войск

с занимаемых позиций без приказа

командования армии, и направлять их в

военный совет фронта для предания

военному суду;

б)

сформировать в пределах армии 3-5 хорошо

вооруженных заградительных отрядов

(по 200 человек в каждом), поставить их в

непосредственном тылу неустойчивых

дивизий и обязать их в случае паники и

беспорядочного отхода частей дивизии

расстреливать на месте паникеров и

трусов и тем помочь честным бойцам

дивизий выполнить свой долг перед

Родиной;

в)

сформировать в пределах армии от 5 до

10 (смотря по обстановке) штрафных рот

(от 150 до 200 человек в каждой), куда

направлять рядовых бойцов и младших

командиров, провинившихся в нарушении

дисциплины по трусости или неустойчивости,

и поставить их на трудные

участки

армии, чтобы дать им возможность искупить

кровью свои преступления перед Родиной.

3. Командирам и

комиссарам корпусов и дивизий;

а)

безусловно снимать с постов командиров

и комиссаров полков и батальонов,

допустивших самовольный отход частей

без приказа командира корпуса или

дивизии, отбирать у них ордена и медали

и направлять в военные советы фронта

для предания военному суду:

б) оказывать

всяческую помощь и поддержку заградительным

отрядам армии в деле укрепления порядка

и дисциплины в частях.

Приказ

прочесть во всех ротах, эскадронах,

батареях, эскадрильях, командах,

штабах.

Рисунок 103 – Приказ № 227

Во время войны помимо регулярной армии возникают вспомогательные вооруженные силы: партизанские отряды, истребительные батальоны, народное ополчение.

Особенность партизанского движения состояла в том, что оно возникло снизу, но было возглавлено государством. Общее руководство партизанскими соединениями осуществлял Центральный штаб партизанского движения (при Ставке). Существовали отдельные партизанские отряды, части и соединения. Наиболее крупными из них были соединения Ковпака и Федорова, Сабурова.

Истребительные батальоны создавались на основе постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 24 июня 1941 г. как добровольные полувоенные формирования из граждан непризывного возраста, которые действовали на основе уставов Красной Армии и должны были бороться против немецких десантов, диверсантов и т. п. Фактически они нередко участвовали и в военных действиях.

Народное ополчение создавалось из жителей городов, которым грозило немецкое наступление. Впервые возникло в июле 1941 г. в Ленинграде и Москве. Народные ополчения формировались из граждан непризывного возраста, принимали участие в строительстве укреплений и обороне своего города под общим командованием регулярных войск.

|

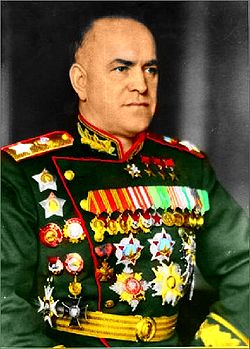

Рисунок 104 – Жуков Г. К. |