- •Содержание

- •Тема I. Становление и развитие государственности и права на территории нашей страны в IX-XVII вв.

- •1. Предмет и задачи курса

- •2. Периодизация истории государства и права России

- •3. Происхождение Древнерусского государства.

- •Великий князь – вся полнота власти, наследование по старшинству в роду («горизонтальный» или «очередной» порядок престолонаследования)

- •1. Особенности общественно политического устройства русских

- •2. Положение русских княжеств под игом Золотой Орды

- •3. Этапы объединительного процесса. Общественное и государственное устройство Московской Руси в конце хv – начале хvi вв.

- •4. Эволюция самодержавия в XVI в. Формирование

- •5. Российское государство в XVII в. Начало перехода к абсолютизму

- •1. Возникновение и развитие древнерусского права.

- •2. Особенности права удельного периода.

- •3. Развитие права в XV-XVI вв. Судебники 1497 и 1550 гг.

- •4. Право XVII в. «Соборное Уложение» как памятник права

- •5. Эволюция правовых норм и судебного процесса в IX-XVII вв.

- •Тестовые задания по теме I

- •Тема II. Государство и право России в XVIII-XIX вв.

- •1. Особенности и этапы эволюции российского абсолютизма

- •2. Изменения в государственном механизме в XVIII в.

- •3. Формирование новой системы права

- •4. Понятие о сословиях. Сословные реформы Петра I и Екатерины II

- •1. Изменения в государственном строе

- •2. Расширение территории империи

- •4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.

- •1. «Великие реформы»

- •Причины

- •Реформа

- •Последствия

- •2. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в.

- •3. Обновление права

- •Тестовые задания по теме II

- •Тема III. Российское государство и право в условиях кризиса самодержавия и революций

- •1905-1907 Гг. И третьеиюньской монархии

- •Реформы государственного строя в период революции 1905-1907 гг. Основные законы Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г.

- •17 Октября 1905 г.

- •2. Деятельность первой и второй Государственных дум.

- •3. Третьеиюньская система и ее реформаторские возможности.

- •4. Развитие права

- •1. Изменения в государственном строе России в условиях мировой войны

- •2. Падение самодержавия и установление двоевластия

- •3. Временное правительство

- •4. Революционное законодательство

- •Тестовые задания по теме III

- •Тема IV. Создание советской государственно-правовой системы.

- •1. Этапы становления советского государства

- •2. Слом старого и создание нового государственного аппарата

- •3. Изменения в государственном строе в годы Гражданской войны.

- •Декрет об учреждении Высшего совета народного хозяйства

- •4. Белые правительства

- •1. Источники права. Первые декреты Советской власти

- •2. Становление нового гражданского, семейного, уголовного права

- •3. Конституция 1918 г.

- •4. Создание и развитие системы правоохранительных

- •1. Изменения в системе органов государственной власти

- •2. Образование ссср и национально-государственное строительство

- •Рсфср усср бсср зсфср

- •Проекты образования ссср

- •3. Источники права. Кодификационная работа

- •Вещное право: право собственности, право застройки и залог имущества.

- •1. Признаки и формирование командно-административной системы.

- •2. Законодательное обеспечение «Великого перелома»

- •3. Уголовное право 30-х гг. И его особенности.

- •4. Конституция ссср 1936 г.

- •1. Изменения в системе органов власти и управления

- •2. Право в годы войны. Репрессированные народы

- •3. Государство и право в последние годы сталинского режима

- •Тестовые задания по теме IV

- •Тема V. Советское государство и право в период «оттепели»,

- •1. Советское государство и право в период «оттепели» (1953-1964 гг.)

- •2. Советское государство в условиях кризиса социализма

- •3. Изменения в праве в 60-х – середине 80-х гг. Конституция ссср 1977 г.

- •1. Изменения в политической системе ссср в период перестройки

- •2. Развитие законодательства в 1985-1991 гг.

- •3. Причины распада ссср

- •1. Провозглашение Российской Федерации

- •2. Противостояние законодательной и исполнительной власти.

- •Федеративный договор и национально-государственное

- •Тестовые задания по теме V

- •Вопросы для самоконтроля

- •Словарь терминов

- •Хронология

1. Признаки и формирование командно-административной системы.

Правоохранительные органы

Во второй половине 20-х гг. начинается постепенный отход от принципов НЭПа в пользу директивных методов управления экономикой и волевого решения сложных экономических проблем. Начинается форсированная индустриализация, разрабатывается весьма напряженный план первой пятилетки. Это сразу вызвало диспропорции между сельским хозяйством и промышленностью, проявившиеся в «ножницах цен». Вслед за форсированной индустриализацией началась сплошная коллективизация. Полный отказ от НЭПа произошел к середине 1929 г. На смену НЭПу приходит новая социально-политическая и экономическая система, которую многие исследователи называют командно-административной.

Признаки командно-административной системы

Командно-административная система в своей основе имела особую модель экономических отношений, сформированных в 30-е гг:

полное огосударствление собственности;

централизованное административное установление цен и распределение ресурсов;

ограниченное действие товарно-денежных отношений;

жесткий централизм в управлении, минимальная самостоятельность субъектов экономической деятельности;

использование методов внеэкономического принуждения.

Данная экономическая система могла быть эффективной только при жестком административном нажиме, что обеспечивалось соответствующими изменениями в политической сфере:

установление всевластия партии, подмена ею государственного аппарата;

режим личной власти («культ личности», «вождизм»);

бюрократический централизм в управлении;

номенклатурный принцип подбора руководящих кадров и формирования правящей элиты;

огосударствление общественной жизни, наличие официальной идеологии;

рост полномочий репрессивных органов, массовые репрессии.

Изменения в государственной системе в 30-е гг.

Структура органов власти и управления сохранилась без существенных изменений, однако в их деятельности появляется много нового.

Происходит все более тесное сближение партийного и государственного аппарата. Государственные полномочия одновременно находятся в руках у ВКП(б) и госорганов. Фактически партия была ведущей частью государственного механизма. Все важнейшие государственные решения принимались руководящими партийными органами, а советы разных уровней их дублировали.

Партия формировала кадровый корпус госорганов. Утверждается номенклатурный принцип подбора руководящих кадров. Кандидаты в депутаты на выборах в советы выдвигались партийными органами, что исключало альтернативность.

Главой государства являлся руководитель партии (Генеральный секретарь ЦК ВКБ(б)) И. В. Сталин (рисунок 91), который до Великой Отечественной войны не имел государственных постов. Партийные руководители разных уровней становились и государственными руководителями. Иногда создаются совместные партийно-государственные органы (ЦКК РКИ, политотделы МТС и совхозов и др.).

В партии и государстве постепенно формируется режим культа личности вождя, все больше утверждается принцип единовластия И. В. Сталина. Он фактически подчинил себе Политбюро и многие решения принимает единолично.

Внутри партии с 1921 г. запрещается всякая фракционная деятельность. К началу 30-х гг. разгромлена по частям внутрипартийная оппозиция, а ее участники позднее репрессированы (Троцкий, Бухарин, Рыков, Томский, Зиновьев, Каменев и др.). В 1934 г. в Смольном при невыясненных обстоятельствах был убит С. М. Киров (возможный соперник Сталина). К 1935 г. сторонники Сталина заняли ключевые посты в государстве.

На XVII cъезде ВКП(б) (1934 г.) сформировался антисталинский блок. Сталин не получил большинства голосов при выборах ЦК, но результаты подсчета голосов были фальсифицированы. Большинство делегатов впоследствии было репрессировано. В партии и госаппарате проходят регулярные «чистки».

Хотя советский государственный механизм строился на принципе сочетания коллегиальности и единоначалия, однако коллегиальность на практике подменялась волей руководителя, растет значение авторитарных методов руководства.

Большое внимание уделяется поиску оптимальных методов руководства народным хозяйством.

Из экономики вытесняется частный сектор, безраздельно господствует государственное хозяйство. Мировая практика аналогов подобного масштаба не имела, поэтому советскому государству приходилось методом проб и ошибок находить свой путь правления экономикой.

В итоге утвердился принцип централизованного управления с предоставлением минимальной автономии субъектам хозяйственной деятельности и местным органам управления.

Увеличивается количество наркоматов за счет разукрупнения главков и трестов.

Растут полномочия Госплана (получил права наркомата), планирование экономики является директивным, а не прогнозирующим.

Расширены права ВСНХ союзных республик. ВСНХ СССР распадается на наркоматы тяжелой, легкой и лесной промышленности.

В 1934 г. во всех советских и хозяйственных органах функциональная система управления заменена на производственно-территориальную. Устанавливается двухзвенная система управления (наркомат – производственное предприятие), тресты ликвидируются.

Унифицирована налоговая система. Создана централизованная система кредитования (через Госбанк).

Начинается изгнание «старых специалистов» из руководящих кадров, замена их «выдвиженцами».

Внедряются волюнтаристские методы управления экономикой.

Конституция 1936 г. внесла изменения в систему государственных органов.

Ликвидированы съезды Cоветов, их функции переданы Верховным Советам СССР и республик. Одни исследователи считают, что упразднение съездов означало сужение демократии и утверждение авторитаризма. Другие полагают, что съезды, из-за низкой компетентности депутатов и склонности к митинговой демократии, не могли профессионально разрабатывать законы и лишь одобряли предлагаемые решения. А авторитаризм утвердился до упразднения съездов.

Введен постоянно действующий орган – Президиум Верховного Совета. Он не имел законодательных функций, но имел право издания указов (их природа не определена Конституцией).

Введено новое название Советов – Советы депутатов трудящихся.

Изменена избирательная система: ликвидированы классовые ограничения для выборов. Введено всеобщее, равное, прямое избирательное право, тайное голосование, право отзыва депутатов.

В 30-е гг. в преддверии большой войны произошли изменения в управлении и организации вооруженных сил.

Территориальная система заменена кадровой, численность армии возросла с 1,1 млн. чел. в 1936 г. до 4,2 млн. чел. в 1941 г.

1 сентября 1939 г. принят Закон о всеобщей воинской обязанности. Он распространялся на мужское население 18 лет, сроки службы устанавливались от 2 лет в сухопутных войсках до 5 лет во флоте. Брались на военный учет женщины с медицинской, ветеринарной, специальной технической подготовкой.

Устанавливалась новая система воинских званий: лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, полковник, комбриг, комдив, командарм 1 и 2 ранга, маршал.

В 1937 г. во главе военных округов и флотов поставлены Военный советы (состоял из командующего и 2 членов).

Большой урон армии нанесли репрессии против командного состава (М. Тухачевский, А. Корк, И. Якир, И. Уборевич, В. Примаков, Б. Фельдман, В. Блюхер и др.). Они колоссально ухудшили качество военного руководства и стали одной из причин поражений Красной Армии в начале Великой Отечественной войны. Было репрессировано около 20 тыс. командиров Красной Армии.

Были реорганизованы контрольные органы. Создаются самостоятельные Комиссия партийного контроля и Комиссия советского контроля (в 1940 г. заменена на Наркомат госконтроля).

Колоссально возросло значение правоохранительных органов, выросли их штаты, расширились полномочия.

Сталин

(Джугашвили) Иосиф Виссарионович

(1879-1953),

член партии с 1898 г. член

ЦК с 1912 г., член Политбюро (Президиума)

ЦК с 1917 г. Генеральный секретарь ЦК с

1922 г. В 1894 г. окончил Горийское духовное

училище, учился в Тифлисской духовной

семинарии (в 1899 г. исключен за революционную

деятельность). В 1917 г. член Петроградского

ВРК. В 1917-1923 гг. нарком по делам

национальностей. Занимал также в разное

время должности наркома государственного

контроля, наркома РКИ РСФСР, был членом

РВС Республики и ряда фронтов.

С

Рисунок

91 – Сталин И. В.

Правоохранительные органы в 30-е гг. (рисунки 92-95)

В 1933 г. создана Прокуратура СССР. В 1936 г. республиканские прокурорские органы выведены из подчинения наркоматов юстиции и переданы Прокуратуре CCCР. Прокуратура выполняла следующие функции:

надзор за соответствием постановлений органов власти и управления Конституции;

надзор за законностью деятельности судов, органов милиции, ОГПУ;

поддержание обвинения в суде.

В 1938-39 гг. проведена реорганизация судебной системы в соответствии с административно-территориальным делением. Судебная система состояла из двух видов судов: народные суды (судья и два народных заседателя); специальные суды (военные трибуналы, линейные транспортные суды).

Значительные изменения коснулись органов ОГПУ-НКВД. ГПУ было создано при образовании СССР, занималось вопросами госбезопасности и борьбой с политическими преступлениями. В 1930 г. были упразднены республиканские наркоматы внутренних дел. В 1932 г. создается Главное управление милиции при ОГПУ (органы охраны правопорядка включались в систему органов госбезопасности). При этом аппарат госбезопасности рос в 3,5 раза быстрее, чем аппарат милиции. В 1934 г. был создан объединенный НКВД (объединил Главное управление госбезопасности и Главное управление милиции). Ему были подчинены несколько ведомств: Главное управление пограничных и внутренних войск, Главное управление пожарной охраны, Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений, отдел актов гражданского состояния. Позднее сюда включили еще несколько структур: Главное управление шоссейных дорог, Главное управление геодезии и картографии, Главное архивное управление и др. В 1941г. разбухший НКВД был разделен на 2 наркомата: Внутренних дел и Госбезопасности. Несмотря на многочисленные реорганизации в эти годы хорошо работали советская внешняя разведка, и контрразведка, находившиеся в ведении армейской разведки и органов госбезопасности. Однако наряду с борьбой против врагов реальных, НКВД занималось фабрикацией политических дел, на основе которых шпионами и врагами народа обвинялись невинные граждане.

Рисунок 92 – Становление репрессивной системы в СССР в 20 – 30-е гг.

INCLUDEPICTURE

"http://www.rusarchives.ru/pik/events/xx/084.jpg" \*

MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE

"http://www.rusarchives.ru/pik/events/xx/084.jpg" \*

MERGEFORMATINET

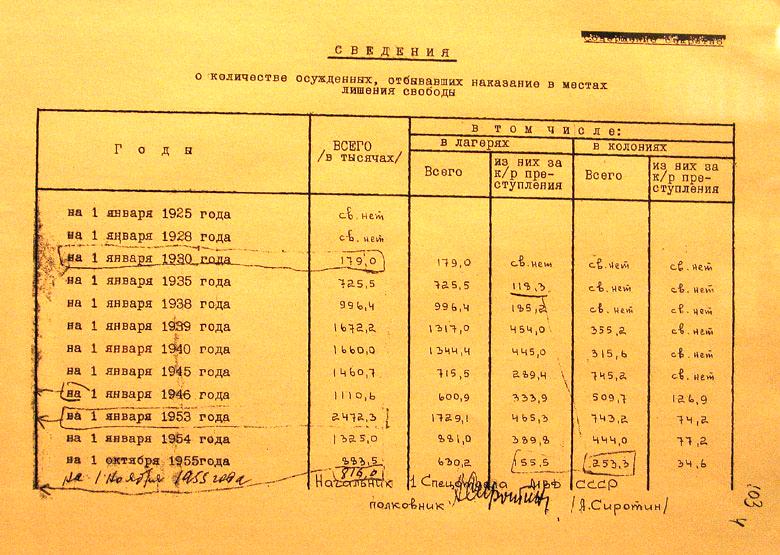

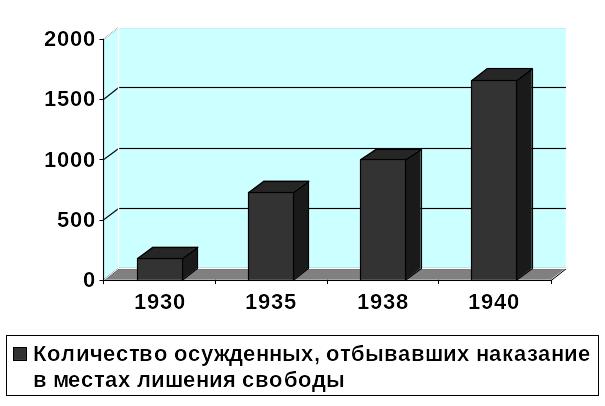

Рисунок 93 – Количество осужденных за контрреволюционные преступления

(тыс. чел.)

В 30-е гг. создаются и развиваются органы внесудебной репрессии: судебная коллегия при ОГПУ, а после создания общесоюзного НКВД – Особое совещание (могло применять в административном порядке ссылку, высылку, заключение в исправительно-трудовой лагерь). Со временем ОСО перестало справляться с возросшим количеством дел, и в помощь ОСО на местах были созданы так называемые «тройки», включавшие областного прокурора, первого секретаря обкома и начальника областного управления НКВД.

Значительное распространение получают политические репрессии. По 58 ст. УК: в 1930-1939 гг. было осуждено 2,8 млн. чел. (в т.ч. 724,4. тыс. – к высшей мере) (рисунок 93).

|

Рисунок 94 – Ягода Г. Г. |

|

Рисунок 95 – Ежов Н. И. |

Места лишения свободы

Делились на две категории и находилась в ведении ОГПУ либо НКВД.

1) ГУЛАГ (ведал ОГПУ) – «Положение об исправительно-трудовых лагерях», 1930 г.:

содержались особо опасные преступники, либо осужденные по линии ОГПУ;

установлен различный режим для разных категорий осужденных, которые делились на 3 категории:

за контрреволюционные преступления на срок выше 5 лет;

за контрреволюционные преступления на срок ниже 5 лет;

«нетрудовые элементы».

2) Общие места лишения свободы (ведал НКВД) – «Исправительно-трудовой кодекс», 1933 г.:

изоляторы для подследственных;

пересыльные пункты;

исправительно-трудовые колонии:

фабрично-заводские;

сельскохозяйственные;

массовых работ;

штрафные.

специальные медицинские учреждения;

учреждения для несовершеннолетних.

В результате активной деятельности репрессивных органов число заключенных к концу 30-х гг. увеличилось в несколько раз и составило 1,9 млн. чел. При этом очень высоким был процент политзаключенных, составлявший в разные годы от 13 % до 34 %. Всего за 1930-1953 гг. судебными и внесудебными органами было осуждено около 3,8 млн. чел., из них расстреляно 786 тыс. чел.