- •Содержание

- •Тема I. Становление и развитие государственности и права на территории нашей страны в IX-XVII вв.

- •1. Предмет и задачи курса

- •2. Периодизация истории государства и права России

- •3. Происхождение Древнерусского государства.

- •Великий князь – вся полнота власти, наследование по старшинству в роду («горизонтальный» или «очередной» порядок престолонаследования)

- •1. Особенности общественно политического устройства русских

- •2. Положение русских княжеств под игом Золотой Орды

- •3. Этапы объединительного процесса. Общественное и государственное устройство Московской Руси в конце хv – начале хvi вв.

- •4. Эволюция самодержавия в XVI в. Формирование

- •5. Российское государство в XVII в. Начало перехода к абсолютизму

- •1. Возникновение и развитие древнерусского права.

- •2. Особенности права удельного периода.

- •3. Развитие права в XV-XVI вв. Судебники 1497 и 1550 гг.

- •4. Право XVII в. «Соборное Уложение» как памятник права

- •5. Эволюция правовых норм и судебного процесса в IX-XVII вв.

- •Тестовые задания по теме I

- •Тема II. Государство и право России в XVIII-XIX вв.

- •1. Особенности и этапы эволюции российского абсолютизма

- •2. Изменения в государственном механизме в XVIII в.

- •3. Формирование новой системы права

- •4. Понятие о сословиях. Сословные реформы Петра I и Екатерины II

- •1. Изменения в государственном строе

- •2. Расширение территории империи

- •4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.

- •1. «Великие реформы»

- •Причины

- •Реформа

- •Последствия

- •2. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в.

- •3. Обновление права

- •Тестовые задания по теме II

- •Тема III. Российское государство и право в условиях кризиса самодержавия и революций

- •1905-1907 Гг. И третьеиюньской монархии

- •Реформы государственного строя в период революции 1905-1907 гг. Основные законы Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г.

- •17 Октября 1905 г.

- •2. Деятельность первой и второй Государственных дум.

- •3. Третьеиюньская система и ее реформаторские возможности.

- •4. Развитие права

- •1. Изменения в государственном строе России в условиях мировой войны

- •2. Падение самодержавия и установление двоевластия

- •3. Временное правительство

- •4. Революционное законодательство

- •Тестовые задания по теме III

- •Тема IV. Создание советской государственно-правовой системы.

- •1. Этапы становления советского государства

- •2. Слом старого и создание нового государственного аппарата

- •3. Изменения в государственном строе в годы Гражданской войны.

- •Декрет об учреждении Высшего совета народного хозяйства

- •4. Белые правительства

- •1. Источники права. Первые декреты Советской власти

- •2. Становление нового гражданского, семейного, уголовного права

- •3. Конституция 1918 г.

- •4. Создание и развитие системы правоохранительных

- •1. Изменения в системе органов государственной власти

- •2. Образование ссср и национально-государственное строительство

- •Рсфср усср бсср зсфср

- •Проекты образования ссср

- •3. Источники права. Кодификационная работа

- •Вещное право: право собственности, право застройки и залог имущества.

- •1. Признаки и формирование командно-административной системы.

- •2. Законодательное обеспечение «Великого перелома»

- •3. Уголовное право 30-х гг. И его особенности.

- •4. Конституция ссср 1936 г.

- •1. Изменения в системе органов власти и управления

- •2. Право в годы войны. Репрессированные народы

- •3. Государство и право в последние годы сталинского режима

- •Тестовые задания по теме IV

- •Тема V. Советское государство и право в период «оттепели»,

- •1. Советское государство и право в период «оттепели» (1953-1964 гг.)

- •2. Советское государство в условиях кризиса социализма

- •3. Изменения в праве в 60-х – середине 80-х гг. Конституция ссср 1977 г.

- •1. Изменения в политической системе ссср в период перестройки

- •2. Развитие законодательства в 1985-1991 гг.

- •3. Причины распада ссср

- •1. Провозглашение Российской Федерации

- •2. Противостояние законодательной и исполнительной власти.

- •Федеративный договор и национально-государственное

- •Тестовые задания по теме V

- •Вопросы для самоконтроля

- •Словарь терминов

- •Хронология

3. Происхождение Древнерусского государства.

Государственный строй и форма правления Киевской Руси

Формирование государственности на Руси происходило эволюционным путем и растянулось на несколько столетий. Оно было вызвано рядом причин внешнего и внутреннего порядка.

Причины образования государства

Разложение родоплеменных отношений, имущественное расслоение внутри славянских племен, выделение противоположных по положению и интересам социальных групп. В итоге жизнь общества усложняется и уже не может регулироваться родоплеменными институтами;

Объединение восточных славян облегчается природно-географическим фактором: наличием трансъевропейского торгового пути «из варяг в греки», а также особыми условиями русской равнины, обеспечившими сходство хозяйства и быта населения;

Формирование государства было ускорено влиянием внешних факторов. Наличие внешнеполитической угрозы (например, хазары) сплачивало племена. Военные походы обогащали и усиливали родо-племенную знать. Спорен вопрос о влиянии варягов. Не имея государственности, они обладали сильной военно-дружинной организацией. Первые русские князья были скандинавами по происхождению.

Формирование государства было связано с наличием ряда условий, которые предопределили и облегчили объединение восточных славян в рамках одного государственного образования:

наличие общей территории проживания;

единый язык;

общая культура и быт;

активное развитие городов.

Государственность вызревала постепенно, путем эволюции форм организации власти родоплеменного общества в ходе его разложения на этапе «военной демократии». В этом процессе можно выделить несколько этапов, различавшихся принципами объединения населения и организации власти.

Этапы формирования государства

Государственность вызревала постепенно, путем эволюции форм организации власти родо-племенного общества в ходе его разложения на этапе «военной демократии». В этом процессе можно выделить несколько этапов, различавшихся принципами объединения населения и организации власти.

V-VI вв. – время расселения на территории Центральной и Восточной Европы славянских племен из района «прародины», располагавшейся, по всей вероятности, в бассейне Вислы. Восточная ветвь славян пришла на Днепр и в район озера Ильмень, постепенно рассеявшись, дошла до верховьев реки Оки. Принцип объединения – родовой.

VII-VIII вв. – период образования племенных союзов, таких как поляне, древляне, дреговичи, вятичи и др. Принцип объединения – переходный от родового к территориальному или «горизонтальному». Это отразилось и в названиях племенных союзов. (К примеру: дреговичи от слова «дрягва» – болото, трясина – на территории современной Белоруссии; поляне – жители «полей» в среднем Поднепровье, словене ильменьские – от территории вокруг озера Ильмень и т. п.). Самое сильное племя давало название всему союзу. Объединения были непрочными и создавались для отражения внешней опасности. Племенные союзы возглавлялись военными вождями – князьями (князь – от слова «конязь» – человек на коне). Вокруг них формируются сначала временные, а затем и постоянные военные дружины.

VIII-IX вв. – время создания межплеменных союзов (суперсоюзов) – территориальных догосударственных объединений. Применительно к VIII в. источники говорят о трех восточнославянских объединениях – Куявии, Славии, Артании. Первое (во главе с полянами) располагалось в среднем Поднепровье с центром в Киеве. Одним из косвенных свидетельств его существования является легенда о князе Кие из «Повести временных лет». Второе объединение (межэтническое) сложилось – в районе озера Ильмень. Оно объединило, помимо словен ильменьских , и некоторые финно-угорские племена (чудь, меря, весь). Центром «суперсоюза» была поначалу, видимо, Ладога, а затем Новгород. Местоположение третьего объединения связывают с Рязанью (междуречье Оки и Волги, земля вятичей). Принцип объединения – вассальный или «вертикальный». Сильное племя подчиняло более слабые.

IX-X вв. – объединение межплеменных союзов в одном государстве. Ключевую роль сыграли события, связанные с деятельностью Олега Вещего (объединение Новгорода и Киева), Святослава Игоревича (поход на реки Оку и Волгу и присоединение земли вятичей), Владимира Святого (присоединение полочан, всегда занимавших особое место в составе Киевской Руси).

Время образования государства

Сам момент возникновения Древнерусского государства нельзя определить с достаточной точностью (рисунок 1). Древнейший летописный свод «Повесть временных лет» сообщает о том, что южные славянские племена платили дань хазарам, а северные – варягам, что последние однажды прогнали варягов, но потом передумали и призвали к себе варяжских князей. Три варяжских князя пришли на Русь и в 862 г. сели на престолы: Рюрик (862-879) – в Новгороде, Трувор – в Изборске (недалеко от Пскова), Синеус – в Белоозере. Это событие и было принято считать моментом начала древнерусской государственности. Если Рюрик был историческим лицом, то, сведения легенды о двух братьях Рюрика, Синеусе и Труворе, не подтверждаются и являются вымыслом. Их «имена» на самом деле – означают неправильный перевод двух скандинавских словосочетаний: Синеус – (sine hus) – свой род , Трувор (thru varing) – верная дружина. Таким образом, сведения летописи следует понимать так: Рюрик пришел со своими родственниками и дружинниками. Захватив власть на севере Руси, скандинавы обложили данью местные племена и прогнали хазар.

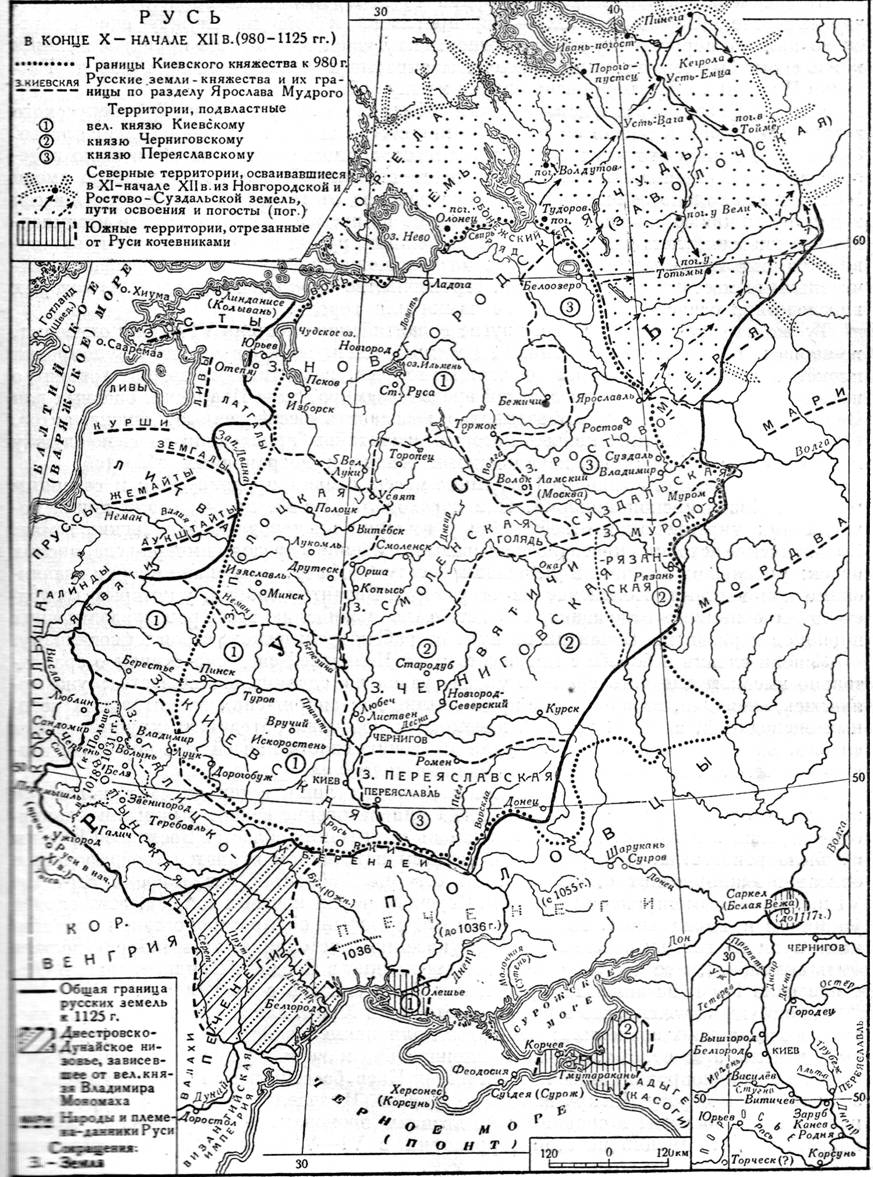

В 882 г. князь Олег (879-912), приемник князя Рюрика, хитростью захватил Киев. Объединение под властью одного князя Киева и Новгорода было важнейшим этапом развития древнерусской государственности. С этого времени традиционно ведется отсчет лет Древнерусского государства с центром в Киеве – Киевской Руси (рисунок 2).

Роль варягов

Норманизм и антинорманизм на самом деле – две разновидности монархической теории происхождения государства, связывающие его создание с деятельности первого правителя. Современная наука преодолела это упрощенное представление, осознав сущность государства как системы организации общества на определенном этапе его развития. Поэтому сегодня можно говорить о варягах лишь как об основателях династии (первая династия киевских князей-Рюриковичей – скандинавская) и участниках событий и процессов того времени. Скандинавские дружинники приняли участие в формировании правящей элиты Древней Руси, их военная организация способствовала укреплению власти князей над подвластными племенами, а военные походы помогли установлению и развитию связей между Русью и Византией. Возможно, без активного варяжского элемента образование государства произошло бы позднее.

Рисунок 1 – Теории образования Древнерусского государства

Рисунок 2 – Киевская Русь в X-XII вв. (карта)

Общая характеристика государственного строя

Киевское государство было внутренне непрочным. Это было «лоскутное» государство, состоявшее из разных племен. В основе государственного единства была система сюзеренитета – вассалитета. Великий князь находился в договорных отношениях с местными князьями. Они были обязаны участвовать со своей ратью в походах киевского князя, платили ему дань, присутствовали на феодальных съездах, некоторые из них входили в состав княжеского совета. В свою очередь киевский князь был обязан обеспечить вассала землей и защищать его от посягательств соседей и прочих притеснений. Эта была крайне нестабильная система, т.к. местные князья постоянно тяготели к сепаратизму (например, древлянский князь Мал).

Государственный механизм имел в основе десятичную систему управления. Она зародилась в недрах дружинной организации, а затем превратилась в военно-административную систему. Начальники воинских подразделений – десятские, сотские, тысяцкие – стали руководителями более или менее крупных звеньев государства. Позднее десятичная система заменяется дворцово-вотчинной системой управления.

Характер Древнерусского государства – спорный вопрос. Киевскую Русь нередко называют раннефеодальной монархией (рисунок 3). Это архаичная государственная система, во многом основанная на личном авторитете князя, организации военных походов, обложении данью подвластного населения. Некоторые историки и государствоведы полагают, что термин «раннефеодальная монархия» по отношению к Киевской Руси некорректен. Главный аргумент – многоукладность древнерусского общества (сочетание патриархального, рабовладельческого, феодального укладов), архаичность государства и его институтов. Предлагаются альтернативные определения: «варварская монархия», «потестарное государство». Потестарное государство – «негосударственное», неразвитое, «варварское» государство со следами «военной демократии» (рotestos (лат.) – сила, мощь). Потестарному государству присущи следующие черты:

состоит из племенных союзов;

власть монарха похожа на власть военного вождя;

примитивный госаппарат;

не сложились классы и сословия.

Допустимо полагать, что, сначала Киевская Русь имела характер потестарного государства, но затем, благодаря реформам киевских князей (Ольга, Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах), эволюционировала к более развитым формам организации государственной власти.

Особенности государственного и общественного устройства

Сохранение пережитков родоплеменного строя (вече, вервь, полюдье и др.).

Отсутствие специального административного аппарата (управлялось с помощью дружины).

Неразвитость системы налогообложения (полюдье, модернизированное налоговой реформой кн. Ольги).

Непрочность государственного единства (сохранение племенных княжений, «лоскутная империя Рюриковичей»).

Отсутствие выраженного деления общества на классы (большинство населения лично свободно, рабство имело патриархальный характер).

«Горизонтальный» или «очередной» порядок наследования власти киевскими князьями. Все члены династии Рюриковичей составляли феодальную иерархию. В результате реформ кн. Владимира и Ярослава Мудрого каждый из князей имел собственный политический авторитет и управлял отведенной ему территорией. Каждая территория (город) имела также соответствующее положение в этой системе. Освободившийся киевский престол занимал старший из князей. После этого происходило перемещение всех членов княжеского рода: каждый из них покидал свой прежний удел, чтобы занять другой, лучший и более престижный. Старшему по возрасту доставался более богатый, обширный удел.

Особое положение городов. С одной стороны, города на Руси развивались успешно, они были административными и торгово-ремесленными центрами. Если к X в. Киевская Русь насчитывала около 30 городов, то к середине XIII в. – около 60. С другой стороны, развитие русских городов было не таким интенсивным, как европейских, т.к. западные города возникали на месте старых римских городских поселений.