- •4 Наземные системы радиокоммуникаций

- •4.1 Зоны радиокоммуникаций

- •Для полученного на рисунке 4.1 прямоугольного треугольника оав можем записать уравнение

- •Расстояние, км Расстояние, км

- •Проводимости почв

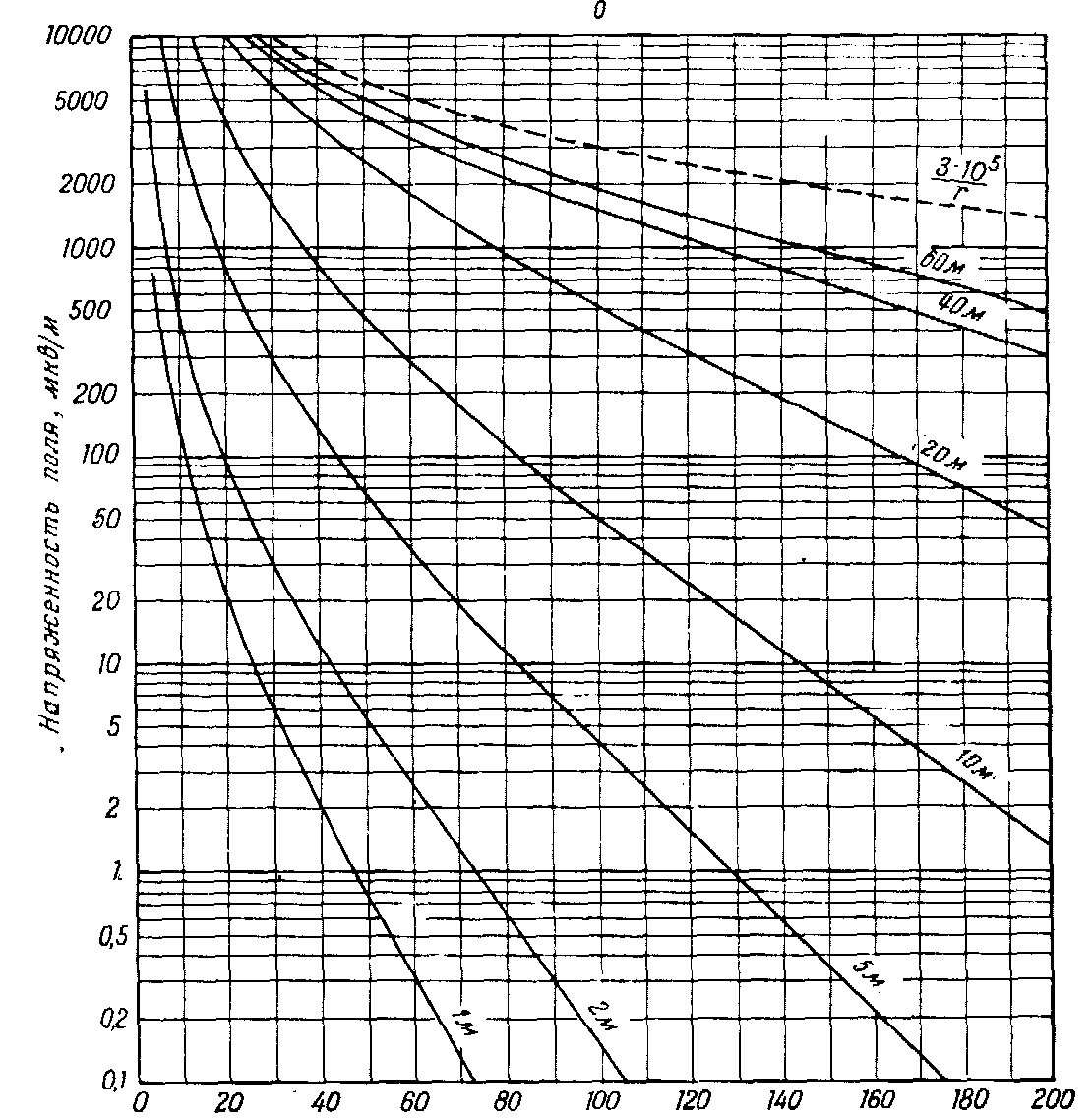

- •Изменение напряженности поля радиоволны от расстояния для различных проводимостей земной поверхности

- •Зависимость максимальных расстояний от проводимости почв

- •4.2 Конвенциональные системы

- •Частотные диапазоны

- •Типы радиооборудования

- •4.3 Системы радиокоммуникаций в кв–диапазоне

- •4.4 Радиорелейные линии радиосвязи

- •4.5 Система персонального радиовызова

- •Центральным компонентом любой системы персонального радиовызова, определяющим ее возможности, является пейджинговый терминал.

- •4.6 Транкинговая связь

- •4.6.2 Классификация транкинговых систем

- •4.7 Сотовая радиосвязь

- •4.7.4 Режимы работы системы сотовой связи

- •Характерные полосы частот, используемые в сотовой связи

- •4.7.7 Пути совершенствования систем сотовой связи

- •4.8. Сравнительный анализ различных систем связи.

- •1 Авдеева л.В. Сети персонального вызова: концепция и прогресс. // Мир связи и информации: Connect! – 1997.- №5, с. 30.

- •2 Синчуков а. Пейджинговый протокол pocsag. // Радио, 1997.-№2, с. 67.

4 Наземные системы радиокоммуникаций

Уже по тому, что все мы живем на поверхности Земли, наземные системы радиосвязи являются доминирующими среди всего многообразия этих систем связи.

4.1 Зоны радиокоммуникаций

Во 2-ой главе нами уже был затронут вопрос о влиянии неровностей на поверхности Земли (горы на длинных волнах и здания на УКВ) на распространение радиоволн и ослабление полезного сигнала. Но, наибольшее значение на условия распространения радиоволн, особенно заметное в диапазонах УКВ и СВЧ, вносит сферичность самого земного шара.

Нам с детства хорошо знакомо понятие горизонта. Мы знаем, что, только поднявшись повыше, можно расширить зону видимости. И совершенно логично, что и высокочастотные радиоволны, которые являются основными переносчиками информации, также не могут распространяться дальше определенного предела, ибо природа радиоволн и света – едина. Поэтому определение размеров зон видимости, покрытия и обслуживания для наземных систем радиосвязи, для наземных систем связи являются очень важными.

Дадим определения этих зон.

Зоной видимости называется площадь земной поверхности, находящаяся в поле зрения диаграммы направленности передающей антенны. Можно её назвать зоной, где присутствует излучаемый радиосигнал.

Зоной покрытия называется часть зоны видимости, где напряженность поля, создаваемая передатчиком, удовлетворяет условиям устойчивой связи. В литературе встречаются и другие названия этой области. Её называют областью (зоной) уверенного приема, полезной или рабочей зоной.

Зоной обслуживания называют часть зоны покрытия, для которой осуществляется передача информации. Такой зоной может быть единственная приемная станция в системе фиксированной радиосвязи, город в системе УКВ-радиовещания и т.д.

Ниже мы рассмотрим модели расчетов только зон видимости и покрытия. Расчет зон обслуживания должен привязываться к конкретным задачам организации связи и, поэтому, опускается.

4.1.1 Расчет зоны видимости. Предположим, что используемая передающая антенна излучает электромагнитную волну на высоте h1. Радиус земного шара принимаем равным Rз= 6370 м. Максимальное расстояние d, с которого будет видна антенна с поверхности Земли, будет равно удалению от антенны по прямой линии, проведенной по касательной к земной поверхности.

Рисунок 4.1. К расчету зоны видимости

Для полученного на рисунке 4.1 прямоугольного треугольника оав можем записать уравнение

d2=(Rз+h)2 – Rз 2 = h2+2Rз h, где

h – высота подвеса антенны над поверхностью Земли;

Rз – радиус Земли;

d – расстояние до горизонта.

Для реальных высот подвеса антенн h, много меньших радиуса Земли можно пренебречь значением h2 и, считая значение радиуса Земли постоянным, записать

![]() , (4.1)

, (4.1)

при условии, что расстояние d вычисляется в километрах, а высота подвеса антенны h – задается в метрах. Так мы можем рассчитать расстояние от точки подвеса антенны до линии горизонта.

Может ли связь осуществляться далее этой границы? Очевидно, что да, если находящуюся за линией горизонта приемную антенну также приподнять над поверхностью Земли. Если считать, что передающая антенна поднята на высоту h1, а приемная антенна подвешена над поверхностью Земли на высоте h2, выражение (4.1) примет вид:

![]() . (4.2)

. (4.2)

В практических расчетах формула (4.2) принимается в виде:

![]() ,

,

где учтены преломляющие свойства приземного слоя атмосферного газа.

Эти формулы и используются для расчета зоны видимости, которая представляет собой окружность с радиусом d.

4.1.2 Расчет зон покрытия. Прежде чем приступить к описанию методов расчета, необходимо ввести понятие устойчивой связи. Радиосвязь считается устойчивой, если создаваемая передатчиком напряженность поля Е в точке приема в установленное число раз выше минимально допустимой Emin или выполняется защитное отношение А. Поясним введенную терминологию. Каждое приемное устройство характеризуется чувствительностью Umin, то есть минимальным напряжением, которое оно воспринимает на фоне собственных шумов. Также оно зависит от типа используемой антенны, которая в свою очередь характеризуется действующей высотой hд, измеряемой в метрах. Тогда связь между напряженностью поля и напряжением на входе приемника определяется следующим уравнением:

U(В) =E(В/м) hд (м). Это уравнение уже давалось, можно просто сделать ссылку

Защитное отношение А - это величина минимально допустимого превышения амплитуды полезного сигнала к амплитуде шумов естественного и искусственного происхождения. В Регламенте связи приведены значения А для различных диапазонов длин волн и различных систем связи, которые колеблются в пределах 3…10.

Способы расчетов рабочей зоны наземными системами радиосвязи отличаются для различных частотных диапазонов, но в принципе их можно подразделить на 3 класса:

распространение в пределах прямой видимости;

распространение через ионосферу;

распространение радиоволн, дифрагирующих на сферической земной поверхности, то есть для радиоволн, огибающих земную поверхность.

К первому классу относятся радиосистемы, использующие УКВ диапазон (конвенциальная, пейджинговая, транкинговая, сотовая и прочие системы радиосвязи). Ко второму классу относятся радиосистемы, использующие ДВ-, СВ- и КВ-диапазоны и моды радиоволн, распространяющиеся через ионосферу. К третьему классу относятся радиосистемы, в основном, СДВ-, ДВ- и СВ-диапазонов.

Расчет рабочей зоны для радиосистем 1-го класса производится в несколько этапов:

На первом этапе определяется зона видимости.

Зоной видимости для наземных систем радиосвязи можно считать окружность, описываемую радиусом, равным расстоянию максимальной видимости d. Величина этого расстояния, согласно формуле (3.2), зависит только от высоты установки передающей и приемной антенны. Естественно, при планировании зоны видимости, осуществляемую одним передатчиком, следует для установки антенн выбирать наивысшую точку (гора, высотное здание, мачта и т.п.).

На втором этапе рассчитывается максимально ожидаемая зона покрытия.

Этой зоной называют окружность, в которой мощность передатчика Р достаточна для создания напряженности поля, превышающей минимально допустимую Emin или защитное отношение А. Так, для мощности используемого для радиосвязи передатчика Р радиус зоны обслуживания будет определяться выражением:

![]() . (4.3)

. (4.3)

При этом мощность передатчика не должна превышать порог, установленный Регламентом связи. В нем говорится, что «максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ) станции фиксированной или подвижной службы не должна превышать +55 дБВт».

На третьем этапе определяется полезная или рабочая зона, которая меньше максимально возможной зоны покрытия и, тем более, зоны видимости.

На этом этапе учитывается затухание мощности сигнала, создаваемое электрическими свойствами подстилающей поверхности и препятствиями (здания, растительные насаждения). Точно рассчитать такую зону практически невозможно, и часто она определяется экспериментальными измерениями.

Приведенные выше формулы для различных зон радиосвязи относятся к изотропному излучению передающей антенны. Для некруговой диаграммы направленности вводятся соответствующие коэффициенты.

Следует сказать, и это относится к четвертому этапу расчетов, что максимальная мощность передатчика ограничивается допустимыми для здоровья уровнями потока энергии в ближней зоне, о чем писалось в предыдущей главе.

Расчет зоны покрытия для радиосистем 2-го класса.

Если определение контура зоны видимости для сигналов, отражающихся от ионосферы, достаточно просто, то представление зон покрытия требует множества численных расчетов.

В нашем случае, из-за кривизны земной поверхности Земли, зона видимости будет представлять собой симметричный сегмент сферы с центром в точке излучения сигнала. Протяженность дуги, соединяющей центр сегмента сферы с её краем, вычисляется следующим образом. Из точки излучения строится прямая, составляющая 900 с вертикалью. Эта прямая линия простирается в атмосферу до точки отражения в ионосфере. С учетом равенства углов падения и отражения строится луч до земной поверхности. Если высота отражения для выбранной длины волны известна, то найти расстояние от точки излучения до края зоны видимости d по дуге большого круга не представляет трудностей. Она определяется выражением:

,

где (4.4)

,

где (4.4)

Rз – средний радиус Земли, равный 6370 км.

Обычно высоту отражения радиоволны h берут из приближенных ионосферных моделей. Естественно, что реальная зона покрытия будет отличаться от расчетной ввиду того, что состояние ионосферы в значительной мере зависит от сезона, времени суток, широты места, а также степени возмущенности высотного профиля электронов от спокойного, модельного распределения. Высота отражения в свою очередь ещё зависит от рабочей частоты радиоволны.

Расчет зоны покрытия, где выполняются условия по минимально допустимым значениям Emin и защитному отношению А более сложны. Выбирается пространственное распределение высотного профиля электронной концентрации и частоты соударений электронов с нейтральными молекулами атмосферного газа, соответствующие условиям расчета. Затем задается серия углов зондирования ионосферного луча от 00 до 900 с некоторым шагом. С помощью закона Снеллиуса и формул (2.27 и 2.28) рассчитывается траектория радиоволны до точки соприкосновения её с земной поверхностью. Одновременно по этим формулам рассчитывается поглощение энергии радиоволны. Пути луча до точки отражения и далее до земли будут не симметричны из-за разных ионосферных условий на трассах подъема и падения луча.

Из полученного в результате расчетов пространственного распределения напряженности поля в зоне покрытия исключаются значения, не удовлетворяющие защитному отношению или меньшие чувствительности приемника. Полученная зона обслуживания будет представлять собой кольцо, внешний радиус которого меньше радиуса зоны видимости. Ближний радиус будет соответствовать «мертвой зоне».

Расчет зоны покрытия для радиосистем 3-го класса.

Зона видимости, создаваемая радиоволнами, огибающими земную поверхность за счет дифракции, не имеет конечного радиуса. Зона покрытия рассчитывается по функции затухания W0 с помощью выражений (2.33 - 2.34), которая зависит от удаления приемника от передатчика, рабочей частоты радиоволны и электрических свойств подстилающей поверхности, а именно от диэлектрической проницаемости и проводимости . Сложность выражений для функции затухания W0 предполагает решение численными методами. Однако на практике для расчета таких радиолиний используют готовые решения, представляемые в виде таблиц или графиков.

Ниже приводятся рекомендованные МККР и Регламентом связи для практического пользования графики пространственного распределения напряженности поля для различных радиочастот и электрических свойств подстилающей поверхности.

Ниже в таблице 4.1 приводятся значения проводимости для различных типов поверхностей приземного слоя. В таблице 4.2 приводим также данные проводимости почв различных районов Казахстана, рекомендованные по признакам поверхностного слоя и полученные в экспедиционных измерениях Институтом ионосферы МОН РК.

Из полученных в результате расчетов зон покрытия исключаются области, где абсолютное отношение ионосферных и земных мод меньше значения защитного отношения А.

Расстояние, км Расстояние, км

Рисунок 4.2. Зависимость напряженности поля «прямой» волны над морем от расстояния при учете дифракции. W=1 кBт, =80, =3,6 См/м