- •Инкубаторий

- •Инкубация яиц

- •Эмбриональная смертность сельскохозяйственной птицы

- •КАк достичь отличного вывода цыплят

- •Гипертермия:острая и хРоническая

- •Введение

- •Общие рассуждения

- •Диагностика отклонений: Общие проблемы

- •Диагностика: Специфические проблемы

- •Дефицит питательных веществ и Токсичность; Почти всегда проблема племенного стада

Гипертермия:острая и хРоническая

Успех инкубации зависит от ряда факторов: температурно-влажностного режима, вентиляции, своевременного поворота яиц, чистоты оборудования и воздуха, биологической полноценности инкубационных яиц, качества проведения биологического контроля за ходом эмбрионального развития, сроков переноса яиц в выводные машины, температурно-влажностного режима на выводе и своевременной выборки молодняка из инкубатора. Нарушение одного из этих факторов существенно отражается на выводимости яиц, жизнеспособности и качества полученного молодняка.

Развитие зародыша всецело зависит от состояния окружающей воздушной среды. Ведущим внешним фактором здесь является температура. В естественных условиях обогрев яиц осуществляется за счет контакта его с телом наседки, имеющим, температуру около 40-41°С. Наседка постоянно перемещает яйца, перекатывая их с боку на бок, от центра к периферии и обратно, таким образом, выравнивая температуру около них.

В настоящее время в птицеводстве наседки заменены инкубаторами различных марок и мощностей. В современных инкубаторах система регулирующих приборов надежно обеспечивает заданную температуру и влажность воздуха, воздухообмен и поворот яиц. Однако бывают случаи нарушения принятого режима, ведущие к повышению эмбриональной смертности и снижению качества суточного молодняка. При этом наибольшую опасность для эмбрионов представляют отклонения режима инкубации в сторону высоких температур. В зависимости от момента и времени воздействия повышенной температуры на зародыши гипертермии можно подразделить на:

· острую гипертермию;

· длительную (хроническую) гипертермию в начале инкубации;

· гипертермию во второй половине инкубации;

Острая гипертермия. В первые часы инкубации зародыши безболезненно переносят температуру 41-43°C, близкую к температуре тела птицы. Позднее, с началом закладки осевых органов эмбрионов, такая температура для них губительна. Следствием сильного перегрева во 2-й половине первых суток и на 2-е сутки инкубации является уродство аморфоз, при котором эмбрион представляет собой бесформенную массу, не способен к дальнейшему дифференцированию. Как следствие гибель в раннем ембриогенезе (Рис.1.)

При остром перегреве на 3-4 сутки инкубации наблюдается прилипание эмбрионов к подскорлупным оболочкам (Рис.2). В более поздние дни инкубации резкое кратковременное повышение температуры ведет к кровоизлияниям - 7-15-дневный эмбрион может оставаться живым при температуре 45-50°C, если продолжительность воздействия температурного фактора не более 1-1,5 часа. У него сильно возрастает частота сердцебиения и пульсация амниона, происходят судорожные движения головы и конечностей, прилив крови к сосудам аллантоиса. У погибших эмбрионов наблюдаются точечные и разлитые кровоизлияния в коже (Рис. 3,4), сердце, печени, головном мозге. Сердце чаще всего анемичное, почти белое. Сосуды аллантоиса при острых перегревах обычно расширены и переполнены кровью. Диагностическим признаком острой гипертермии является одновременная гибель всех или большинства эмбрионов в момент перегрева.

Длительная (хроническая) гипертермия в начале инкубации. В тех случаях, когда температура повышена до 38-410С эмбрионы погибают не сразу, но их развитие нарушается, возникают различные аномалии в развитии.

Высокая температура в первые дни инкубации вызывает ряд патологических отклонений, в результате чего повышается смертность, особенно в первый критический период развития (у кур- 3-4 день инкубации). И чем сильнее имело место повышение температуры, тем больше и значительнее эти отклонения.

При перегреве на 1-2 сутки инкубации наблюдается уродство – аморфоз. У эмбриона нарушается закладка и дифференциация парахордальных органов, нервная пластинка не смыкается, мезодерма не дифференцируется на сомиты. Эмбрион часто похож на бесформенную массу из не- или слабо дифференцированных тканей. На желточном мешке наблюдается интенсивное разрастание бластодермы, в которой идет кроветворение, однако этот процесс не заканчивается полноценным развитием кровеносной системы, в данном случае кровеносных сосудов. Эмбрион погибает, он окружен различной величины кровяными островками.

Повышенная температура в период первых двух суток инкубации повышает процент уродств. Характерны в основном уродства головы, с которыми эмбрионы могут прожить до последних дней инкубации: акрании (недоразвитие черепной коробки с обнажением головного мозга), недоразвитие и деформация глаз, мозговые грыжи (выпячивание головного мозга в полость незакрытой черепной коробки), недоразвитие или искривление лицевых костей и клюва (Рис. 6.). Часто эти уродства наблюдаются в комплексе. Перегрев яиц после двух суток инкубации этих уродств головы не вызывает. При этом необходимо помнить, что перегрев на 2 сутки инкубации не единственная причина появления указанных выше уродств, однако она значительно повышает частоту их проявлений и на генетическом уровне.

Перегрев яиц на 3-4-й день инкубации вызывает другое уродство – эктопию (по терминологии других авторов – целосомию) (Рис. 7). При нем стенки брюшной полости эмбриона своевременно не срастаются и внутренние органы (печень, желудок, кишечник, а иногда и сердце) изменяют свое положение, свисая в желток. Такие зародыши погибают и в более поздние сроки инкубации. Очень часто смыкание стенок брюшной полости у них все же происходит, но с большим опозданием, так что смещенные органы ущемляются и деформируются. Эктопия является следствием слишком быстрого нарастания массы эмбриона и погружения его в желток еще до образования полости тела. Такие эмбрионы продолжают жить и развиваться до конца инкубации, однако погибают при выводе.

Следует указать и тот факт, что высокая температура в первые дни инкубации вызывает, кроме описанных выше уродств, гиперемию эмбрионов – иногда только головы или хвостовой части.

При овоскопировании яиц при проведении 1 миража для гипертермии является характерной неравномерность эмбрионального развития. Наряду с хорошо развитыми зародышами имеют место и слабые, отставшие в развитии особи и много эмбрионов погибших в первую неделю инкубации («кровяные кольца»). Для «кровяных колец» при перегреве характерна специфическая картина. При этом краевой венозный синус замкнут, кольцо широкое, ярко красного (алого) цвета (Рис. 8).

При просвечивании на 10-11-й день инкубации при перегреве у некоторых эмбрионов наблюдают преждевременный охват белка аллантоисом.

У живых зародышей, развивавшихся при повышенной температуре в средние дни инкубации часто наблюдают кисты на стенках амниона и аллантоиса, размером с просяное зерно и крупнее. Они имеют вид пузырьков с прозрачным содержимым.

Гипертермия во второй половине инкубации. Высокая температура во второй половине инкубации уже не стимулирует, а тормозит рост эмбрионов.

Эмбриональная смертность увеличивается главным образом в последний критический период – перед выводом.

Для такого перегрева характерен преждевременный наклев скорлупы. Вывод начинается раньше положенного срока, но растянут, не дружный. Много «задохликов», проклюнувших скорлупу, но погибших. Выведенный молодняк мелкий. У многих птенцов расширенное пупочное кольцо, желток втянут не весь. В скорлупках, оставшихся после вывода, аллантоис атрофирован, но часто встречаются комочки не использованного белка.

При перегреве на 15-17сутки инкубации эмбрионы коготками ног могут разорвать оболочку желточного мешка, в более старшем возрасте ножка желточного мешка может обвернута вокруг шеи эмбриона.

При вскрытии «задохликов» обнаруживают типичные для гипертермии признаки: не втянутый в брюшную полость желток, гиперемию желточного мешка, пупочные грыжи, остатки неиспользованного белка, обычно вязкого, с желтоватым оттенком. Положение головы и ног эмбриона часто не правильное. Часто встречаются гиперемия кожи, сердца, печени, кишечника и почек. При наклеве часто наблюдается кровяной сгусток на клюве.

Описанные выше признаки различных проявлений гипертермии в зависимости от времени воздействия и продолжительности, для удобства при определении причин вызвавших гибель зародышей, можно суммировать в виде таблицы.

Характеристика заболеваний эмбрионов, вызванных повышенной температурой.

Этиоло- гический фактор |

Яйцо в процессе инкубации |

«замершие» и «задохлики» |

Суточный молодняк |

Перегрев в первые двое суток инкубации |

Часть зародышей хорошо развита |

Много эмбрионов с уродствами головы, глаз и клюва |

Несколько ранний вывод,уродства головы |

Перегрев на 3-5 сутки инкубации |

Большая часть зародышей хорошо развита |

Эктопия (целосомия), гиперемия, нарушение формирования внутренних органов (сердца, желудка, печени) |

Несколько ранний вывод |

Кратковременный острый перегрев |

Присыхание зародыша к подскорлупным оболочкам, в сосудах аллантоиса темная кровь |

Гиперемия и кровоизлияния в коже, печени, почках, сердце и головном мозге, расположение зародыша – головой в желток |

- |

Продолжительный перегрев во вторую половину инкубации |

Преждевременное движение шеи в воздушной камере, неиспользованный белок, при вскрытии живых зародышей – кистоз стенок амниона и аллантоиса |

Много мертвых зародышей, проклюнувших скорлупу с не втянутым желточным мешком. Гиперемия желточного мешка, кишечника, почек, сердца. Густой неиспользованный белок, отек шеи с геморрагиями |

Ранний вывод, но растянутый. Молодняк мелкий, с прилипшим пухом, с плохо втянутым желточным мешком, иногда кровоточащей пуповиной |

Если рассмотреть воздействие перегрева в конце инкубации с физиологической точки зрения, то следует сказать, что основной причиной гибели эмбрионов в последний критический период при длительной гипертермии можно считать их голодание (кахексию), вызванное нарушением обмена веществ и неполным использованием питательных запасов яйца.

Не меньшее значение в ряде случаев имеет и преждевременная атрофия аллантоиса и его кровеносной системы, что вынуждает зародыши раньше положенного срока проклевывать скорлупу, когда желток еще не втянут. Организм зародыша в основном в этот момент еще не готов к жизни вне яйца.

Высокая температура в инкубаторе вынуждает интенсивно двигаться эмбрионы в те периоды, когда он может свободно перемещаться внутри яйца. В результате таких беспорядочных движений, зародыш может принять неправильное положение в яйце. В этом положении зародыш может остаться до вывода. В ряде случает такое неправильное положение (голова к центру яйца или ноги закинуты на голову) делает невозможным вывод птенца.

Необходимо указать и на тот факт, что в конце инкубации яйца выделяют большое количество тепла, поэтому при высокой внешней температуре и плохой теплоотдаче повышается внутрияйцевая температура (внутрияйцевой перегрев), что в свою очередь приводит к температурному шоку – острой гипертермии в конце инкубации. Ее последствиями могут быть остановка сердца (паралич), гиперемии и кровоизлияния.

Резюмируя все вышесказанное можно сделать заключение о том, что на фоне высокой температуры в инкубаторе на разных этапах инкубации и различной продолжительности воздействия температурного фактора, у эмбрионов возникают самые различные проявления патологического процесса - от эмбриональных уродств до интоксикации продуктами обмена, нарушения газообмена и кровообращения, что в сою очередь существенно снижает, как количественные так и качественные показатели инкубации.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ИНКУБАЦИИ

Биологический контроль при инкубации яиц—часть зоотехнической работы в хозяйстве, направленной на улучшение качества яиц, условий инкубации. повышение вывода и качества суточного молодняка. Биологический контроль проводится в птицеводческих хозяйствах и на ИПС, выборочно по партиям яиц, поступившим из конкретного хозяйства, корпуса, птичника, фермы и т. д.

Биологический контроль следует проводить комплексно с учетом оценки яиц до инкубации, условий развития эмбрионов в процессе инкубации и результатов вывода молодняка и его сохранности в первые 2 недели жизни.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ДО ИНКУБАЦИИ

Оценка качества яиц до инкубации позволяет судить о состоянии родительского стада и условий кормления и содержания птицы.

До инкубации проводят:

контроль партии яиц по внешнему виду визуально и при просвечивании с предварительной сортировкой по качеству и распределением яиц по видам брака;

выборочный контроль пробы из партии яиц по морфологическим, физико—химическим показателям с применением специальных методов, а также при вскрытии и биохимическом анализе содержимого яиц.

Контроль партии яиц. Оценка и сортировка поступившей партии яиц от конкретного хозяйства, фермы, птичника проводятся одновременно с укладкой яиц в лотки. Отбирают яйца на инкубацию путем оценки их по внешнему виду и при просвечивании. При оценке яиц по внешнему виду учитывают размер и форму, состояние скорлупы. При просвечивании определяют наличие трещин в скорлупе, состояние воздушной камеры, целостность подскорлупных оболочек, градинок, состояние белка и желтка, наличие в яйцах включений.

Отбраковывают яйца с загрязненной скорлупой, мелкие и очень крупные, неправильной (слишком удлиненной или округлой) формы, с большой или подвижной воздушной камерой, битые и с насечкой, с шероховатой скорлупой, с наростами и поясами, при наличии различных включений (кровяные, мясные, плесень), с оторванными градинками, разлитым желтком.

Яйца с различными отклонениями по качеству имеют пониженную выводимость.

Все отобранные яйца поступившей партии из конкретного источника распределяются и учитываются в отдельности по каждому виду брака. Затем данные анализируются путем сравнения со средними данными распределения брака яиц, допустимыми в условиях производства.

Виды брака яиц |

Выводимость. % |

Яйца: |

|

крупные |

65-76 |

мелкие |

70-75 |

с загрязненной скорлупой |

58-63 |

с нарушением целостности скорлупы |

37-45 |

неправильной формы |

45-52 |

с шероховатой скорлупой |

52-60 |

с наростами на скорлупе и поясом |

48-56 |

с тонкой скорлупой |

44-51 |

с мраморной скорлупой |

65-73 |

с большой или подвижной воздушной камерой |

37-53 |

с оборванными градинками |

46-54 |

с кровяными и мясными включениями |

63-72 |

Яйца стандартные по качеству |

89-92 |

Выборочный контроль пробы из партии яиц. Для более детальной характеристики поступившей партии яиц проводят выборочную оценку пробы (30—50 яиц из партии) по морфологическим, физико—химическим и биохимическим показателям. Качество инкубационных, яиц должно отвечать требованиям.

Выборочный контроль качества яиц по морфобиохимическим показателям проводят в зоотехнической лаборатории, оснащенной специальным оборудованием, с применением специальных методов.

Оборудование лабораторий должно включать:

весы технические квадрантные ВТК—500, индексомер ИМ—1, овоскоп И—11А, прибор упругой деформации ПУД—1, микрометр для измерения толщины скорлупы, штанген—циркуль, кронциркуль, сферометр (высотомер), потенциометр ЛПУ—01 или рН—метр 340, флуорометр ЭФ—ЗМ, фотоэлектроколориметр, рефрактометр ИРФ—22, линейку—шаблон, вакуумный насос и необходимый набор посуды (часовые стекла, предметные стекла, колбы, пипетки, чашки Петри, мерные колбы, сосуды, бюксы и др.).

Отбор пробы яиц на анализ проводится методом случайной выборки из партии яиц однодневного сбора. Яйца на анализ берут из партии по каждому птичнику или по всему хозяйству (если партия доставлена из другого предприятия). Чем больше яиц взято на анализ, тем более объективные результаты будут получены. Для определения показателей качества яиц, не требующих их вскрытия (масса, форма, плотность, упругая деформация, качество и состояние скорлупы, состояние и величина воздушной камеры, целостность градинок, наличие включений, положение желтка, состояние белка и др.), берут пробу не менее 50 яиц. Для оценки качества содержимого яиц (индексы белка и желтка, рН, коэффициент рефракции, толщина и пористость скорлупы, соотношение составных частей яйца, цвет желтка, слоистость белка и др.) отбирают не менее 30 яиц. Для оценки качества яиц по биохимическим показателям (витамины и каротиноиды, кислотность, активность лизоцима и др.)—не менее 10 яиц. Оценку яиц следует проводить в день отбора пробы, но не позднее чем через сутки после их снесения. Контроль качества яиц по отдельно взятой пробе из партии проводят регулярно не реже 1 раза в месяц.

Массу яиц определяют путем индивидуального их взвешивания на лабораторных весах с точностью до 0,1 г. Масса яиц должна быть средней для данного вида птицы с учетом его возраста. Отклонение по массе (не более ±2 г) допускается для яиц, полученных от молодой птицы. Значительный разброс яиц по массе—следствие неоднородности стада по развитию или наличия разновозрастной птицы в стаде. Оценка яиц по массе может служить основой для прогнозирования вывода и качества молодняка. Масса выведенного молодняка колеблется в зависимости от массы яиц.

Форма яиц—важный показатель качества, так как в значительной степени влияет на положение эмбриона в процессе его развития. Яйца слишком удлиненной или округлой формы имеют пониженную выводимость. Форма яиц оценивается по ее индексу—отношению малого диаметра яйца к большому, выраженному в процентах. Для измерения (мм) большого и малого диаметров пользуются специальной линейкой или штангенциркулем.

В Ленинградском СХИ разработали специальный прибор—индексомер ИМ—1 для определения индекса формы яиц. Использование этого прибора исключает измерения большого и малого диаметров яйца и обеспечивает высокую производительность—до 1000 яиц в час.

Индекс асимметрии—дополнительный показатель оценки формы яйца. Определение индекса асимметрии проводят индексомером ИМ—1, оснащенным шкалой для измерения длины от тупого конца яйца до его экваториальной плоскости.

При отсутствии индексомера индекс асимметрии можно определить путем измерения штангенциркулем или линейкой расстояние от тупого конца до экваториальной плоскости яйца и длины большого диаметра.

Прочность скорлупы определяется двумя показателями: величиной упругой деформации и толщиной скорлупы.

Величина упругой деформации характеризуется величиной прогиба участка скорлупы под воздействием определенного груза (500 г). Для определения упругой деформации применяют специальный прибор, разработанный в Ленинградском СХИ—ПУД—1. На специальный столик прибора устанавливают горизонтально яйцо, приводят в соприкосновение с ним микроиндикатор и далее воздействуют на поверхность яйца силой 500 г, при этом скорлупа деформируется. При снятии груза скорлупа снова принимает исходное положение. Стрелка микроиндикатора фиксирует степень деформации яйца. Чем больше прогибается под грузом скорлупа, тем она тоньше. Измерение величины упругой деформации следует проводить на яйцах не ранее чем через сутки после их снесения, так как у свежих яиц скорлупа еще недостаточно прочная и показания могут быть неправильные. Нельзя измерять упругую деформацию на яйцах с насечкой скорлупы.

Упругая деформация скорлупы характеризует ее толщину. Чем больше деформация яиц, тем тоньше скорлупа (табл. 148).

Упругую деформацию можно использовать при вычислениях толщины скорлупы по следующей формуле: Т=480—(7ХД), где Т—толщина скорлупы, мм; Д—упругая деформация, мкм.

Связь толщины скорлупы куриных яиц с упругой деформацией

Толщина скорлупы. мм |

Упругая деформация |

Толщина скорлупы. ми. |

Упругая деформация |

0,42 |

10 |

0.33 |

22 |

0,40 |

12 |

0.32 |

24 |

0,39 |

14 |

0.3 |

26 |

0,37 |

16 |

0.28 |

28 |

0,36 |

18 |

0.27 |

30 |

0,34 |

20 |

0.25 |

32 |

Расчет плотности раствора по количеству NaCI

Плотность, г/см3 |

Количество NaCI. г |

Плотность, г/см3 |

Количество NaCI. г |

1,110 |

200 |

1,075 |

117 |

1,105 |

180 |

1,070 |

115 |

1,100 |

160 |

1,065 |

108 |

1,095 |

145 |

1,060 |

102 |

1,090 |

130 |

1,055 |

100 |

1,085 |

125 |

1,050 |

96 |

1,080 |

120 |

1,045 |

90 |

Прочность скорлупы зависит от ее толщины. Толщина измеряется микрометром с точностью до 0,01 мм на трех участках яйца: тупой, острый конец и середина. Берут кусочек скорлупы и измеряют его на разных участках не менее трех раз, а затем выводят среднюю величину. Измерения толщины скорлупы проводят, освободив ее от подскорлупной оболочки, для чего предварительно скорлупу замачивают.

Плотность яйца характеризует его свежесть и толщину скорлупы. Определение плотности яйца можно проводить двумя методами: с помощью солевых растворов и взвешиванием в воде и в воздухе. При определении плотности в солевых растворах предварительно готовят набор точно вымеренных ареометром растворов поваренной соли плотностью от 1,100 до 1,060 г/см3. Имеются данные для расчета количества соли для получения 1 л раствора требуемой плотности.

После приготовления солевых растворов в них помещают яйца. Если они в растворе находятся во взвешенном состоянии в средней части сосуда, то их плотность соответствует плотности данного раствора. Таким образом, подбирая разные плотности раствора, устанавливают плотность яиц. Определение плотности путем взвешивания в воде и в воздухе проводят на одних и тех же весах, дважды взвешивая каждое яйцо.

Высокая плотность (для куриных яиц—1,080, индюшиных—1,075, утиных—1,090 и гусиных—1,100) обеспечивает высокую их выводимость

Выводимость куриных яиц в зависимости от их плотности

Плотность яиц. г/см3 |

Выводимость яиц, % |

Вывод цыплят. % |

1,060—1,065 |

68.8 |

63.6 |

1,066—1,070 |

87.6 |

77.6 |

1,071—1,080 |

89 |

84 |

1,081—1,085 |

92.1 |

85.5 |

1,086—1,090 |

91.8 |

84.9 |

1,091—1,095 |

89.3 |

81.7 |

Пористость скорлупы определяется путем подсчета пор на определенной Площади в зоне тупого, острого концов и середины яйца. Количество пор в зависимости от вида птицы, физического состояния несушек и на разных участках скорлупы различно. Пористость скорлупы играет важную роль в дыхательном и водном обмене эмбрионов.

Подсчет пор проводится путем их окраски метиленовой синью или другими красителями. Для этой цели необходимо вскрыть яйцо, удалить содержимое и подскорлупную оболочку. На отдельных участках скорлупы специальным трафаретом размечают зоны площадью 0,25 см2 по 4 квадрата в остром, тупом концах и середине яйца. Во внутрь скорлупы пипеткой вводят 0,2%—ный спиртовой раствор метиленовой сини. Для полного проявления пор требуется 10—12 ч. Расчет ведут в среднем на каждом участке скорлупы по четырем размеренным квадратам. Абсолютную проницаемость скорлупы, то есть количество открытых и закрытых пор, определяют аналогичным путем, но скорлупу предварительно обрабатывают (кипятят) в 10%—ном растворе щелочи (гидроокиси натрия, едком кали и др.) в течение 15—20 мин. Определив количество открытых пор и всех пор после обработки щелочью, можно установить по разнице количество закрытых пор в скорлупе.

Размер и состояние воздушной камеры характеризуют степень старения яйца. Яйца с подвижной или смещенной воздушной камерой отбраковывают. Нарушение воздушной камеры часто бывает следствием нарушений условий транспортировки. Размер воздушной камеры зависит от количества испарившейся воды из яйца в процессе хранения до закладки в инкубатор. В основном размер воздушной камеры характеризуется ее высотой, в отдельных случаях определяют диаметр или объем. Высоту воздушной камеры измеряют линейкой—шаблоном при просвечивании яйца на овоскопе. У свежих яиц высота воздушной камеры составляет 1,5—2 мм, у хранившихся до 7 дней—4—5 мм и у хранившихся яиц более 15 дней она может достигать 10—15 мм. Особенно увеличивается высота воздушной камеры при хранении яиц в условиях повышенной температуры и пониженной влажности.

Яйца с большой воздушной камерой (большая потеря влаги до инкубации) имеют пониженную выводимость.

Соотношение составных частей яйца характеризует качество содержимого яйца. Оно зависит от вида птицы, возраста, сезона года, физиологического состояния несушек. Оптимальное соотношение: скорлупа—12%. белок—56, желток—32%.

Отношение желтка к белку—1:1,8. Соотношение составных частей яйца определяют путем предварительного взвешивания, а затем вскрытия яиц, отделения белка и желтка и их взвешивания. Взвешивают с точностью до 0,01 г. Отношение массы белка, желтка и скорлупы к массе яйца дает возможность судить о качестве яиц. В отдельных случаях определяют массу

белка с учетом его различных слоев (жидкого наружного, плотного, жидкого внутреннего), что дает возможность судить о качестве белка. Чем больше плотного белка в общей массе белка, тем выше его качество.

Индексы белка и желтка—это отношение их высоты к диаметру. Чем выше качества белка и желтка и свежее яйцо, тем выше их индексы. Оптимальный индекс белка колеблется в пределах 7—8, желтка 40—50. Для определения индексов яйцо вскрывают, содержимое выливают на ровную, гладкую поверхность (стекло) и высотомером измеряют высоту, а кронциркулем—диаметр белка и желтка с точностью до 0,1 мм. Средний диаметр белка и желтка определяют на основе измерения их по длинной и короткой оси.

Единицы ХАУ характеризуют качество белка. Определяют этот показатель путем измерения высоты белка и массы яйца. Высоту белка измеряют в самой высокой точке плотного белка, расположенной у края желтка, высотомером с точностью до 0,01 мм.

Концентрация водородных ионов (рН) белка и желтка дает характеристику их физико—химического состояния. Этот показатель определяют на рН—метре. Для определения вскрывают яйцо, отделяют белок и желток.

Белок и желток помещают в бюксы, тщательно перемешивают и берут пробы в стаканчики для рН—метрии. Определяют сразу после вскрытия яиц. Для белка рН соответствует щелочной среде (8,0—8,5), для желтка—кислой среде (5,7—6,3). При старении яиц реакция белка становится более щелочной, а желтка кислой.

Содержание сухих веществ в яйце можно косвенно определить по показаниям коэффициента рефракции белка и желтка. Коэффициент рефракции, определяют на рефрактометре. Для исследований берут свежее яйцо, вскрывают, отделяют белок и желток, тщательно перемешивают и по капле каждого помещают на смотровой столик рефрактометра. Средние значения рефракции белка составляют 1,3568—1,3572, желтка 1,4165—1,4180. Содержание сухих веществ характеризует питательную ценность белка и желтка яиц и во многом определяет выводимость.

Витамины яйца играют большую роль в обмене веществ развивающегося эмбриона, и оставаясь в желточном мешке, способствуют лучшему усвоению питательных веществ корма в первые дни жизни выведенного молодняка.

К наиболее важным и контролируемым витаминам в яйце относятся витамины А, В2, D, Е и сумма каротиноидов.

Витамин А оказывает значительное влияние на процессы жизнедеятельности эмбриона. В яйцо он поступает из кормов животного происхождения. В основном витамин А локализуется в желтке, и его содержание должно быть на уровне 8—12 мкг/г. Определение витамина проводят в пробе желтка яйца. Обычно для анализа берут 10 яиц из конкретной партии, вскрывают их, отделяют желтки, тщательно перемешивают и из этой смеси берут пробу на анализ. Принцип определения витамина А основан на реакции желтка с треххлористой сурьмой, растворенной в хлороформе. Интенсивность окраски получаемых растворов характеризует уровень витамина А в желтке. Измерение интенсивности окраски проводят на фотоколориметре или спектрофотометре.

Витамин Во определяют в белке и желтке яиц. Для этой цели вскрывают 10 яиц. отделяют белок и желток и тщательно их перемешивают и из этой смеси берут пробы на анализ. Принцип определения витамина В2 в белке и желтке основан на флуоресценции его растворов. Определение ведут на флуорометре ЭФ—ЗМ или других типов. Уровень витамина В2 в белке должен быть 4—5 мкг/г, в желтке 2—3 мкг/г.

Витамин D—антирахитический витамин, способствует усвоению кальция и фосфора из корма. В основном витамин D накапливается в желтке. Уровень его должен быть 0,2—0,5 мкг/г. Для определения берут 10 яиц из конкретной партии, вскрывают, отделяют желтки и тщательно их перемешивают и из этой смеси берут пробу на анализ.

Витамин Е часто называют витамином размножения. В основном он накапливается в желтке. Уровень его содержания в желтке колеблется от 25 до 40 мкг/г. Для определения берут 1Q яиц, в желтке которых суммарно определяют содержание витамина Е.

Сумма каротиноидов—провитамины А и их часто называют пигментами. Содержатся они в основном в желтке. Оптимальное содержание их составляет 18—20 мкг;г. Каротиноиды придают окраску желтку. По степени этой окраски можно судить о содержании каротиноидов в желтке. Обычно бледные желтки содержат мало каротиноидов. Для определения суммы каротиноидов разработана специальная калориметрическая шкала, сопоставление с которой дает ориентировочную оценку насыщенности желтка пигментами. Для более точного определения берут 10—20 яиц, извлекают желтки, тщательно их перемешивают и во взятой из этой смеси пробе делают химический анализ. Из желтка каротиноиды извлекают эфиром, бензином и другими растворителями. По степени окраски раствора путем фотоколориметрии можно определить содержание каротиноидов.

Лизоцим белка характеризует устойчивость яйца к воздействию внешних факторов и определяет его резистентность. Лизоцим естественный антибиотик, вызывает распад микробных клеток. Содержание его в белке яиц разных видов птицы различно: куриных—5—6 мг/г, индюшиных и цесариных—3—4, утиных—1,5—2, гусиных—0,3—0,6 мг/г. Лизоцим определяют путем испытания белка различной степени разбавления на лизирующую активность в отношении микрококков, а также непосредственным выделением лизоцима из белка и определением его содержания турбодиметрическим методом.

Плотность желтка—важный показатель качества яйца и, следовательно, правильного питания несушек. Обычно прогорклые корма, особенно корм л животного происхождения и технические жиры, вводимые в рацион и имеющие высокую кислотность, в значительной степени определяют кислотность желтка. Кислотность желтка определяется в пробе методом титрования и выражается в градусах кислотности. Норма кислотности желтка не выше 5°. Иногда для более полного представления о состоянии желтка его исследуют на перекисное, йодное и кислотное число. О кислотности желтка можно судить и по концентрации водородных ионов. Сдвиг рН среды в более кислую (ниже 6°) сторону указывает на повышенную кислотность желтка.

Анализируя данные морфологического, физико—химического и биохимического анализа яиц, можно охарактеризовать состояние родительского стада, условия его содержания и кормления, оценить технологию сбора яиц, их обработку, транспортировку и хранение. На основании данных анализа яиц можно оперативно принимать меры по улучшению их инкубационных качеств.

БЕНТОНИТОЛ

СТИМУЛЯТОР яЙЦЕНОСКОСТИ

Для повышения содержания жиров в рационе кур-несушек можно использовать препарат Бентонитол, который получают при производстве растительных масел. Чтобы удалить из них жирорастворимые пигменты (каротиноиды, хлоро- филлы и др.), проводят адсорбционную рафинацию, используя бентонитовые глины. Оставшийся в результате такой очистки бентонит содержит до 25% жира. Бентониты представляют собой тонкодисперсные глины с высокой связывающей способностью и каталитической активностью.

Опыты учёных показали, что скармливание бентонитовых глин положительно влияет на продуктивность птицы, повышаются инкубационные показатели яиц, вследствие чего выводимость увеличивается на 4,1 процента. Средняя масса яиц у птицы, получавшей корм с 2% Бентонита, значительно выше (54,6 г против 50,4-51,7 г), чем на других рационах.

Жиросодержащая кормовая добавка Бентонитол — нетоксичный для животных препарат с многосторонним биологическим действием. Его применяли на курах-несушках кросса «Ломанн белый» для активизации репродуктивных функций в период становления яйцекладки (возраст 105-147 дней) в условиях индивидуального клеточного содержания в виварии института, по 5 голов в группе. Птица контрольной группы получала комбикорма по нормам ВНИТИП, а двух опытных — с добавкой Бентонитола в дозе 2 и 10% к суточной массе корма. Длительность дачи препарата — 42 дня.

Результаты опыта представлены в таблице 1.

Под влиянием Бентонитола яйцекладка началась раньше: в первой группе на 1 2 дней, во второй — на 6. Соответственно получено больше яиц — в 2,8 и 1,7 раза.

Данные морфологического анализа яиц свидетельствуют о положительном влиянии Бентонитола на их качество (табл. 2).

Средняя масса яиц от кур в группе, получавшей 2% Бентонитола, больше. Соответственно выше масса съедобной части. Белок и желток варёных яиц во всех трёх группах не имели постороннего запаха, не отличались по вкусу и степени отделения скорлупы. Как видно из таблицы 3, в сыворотке крови кур уровень продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) под действием Бентонитола снижался (диеновые конъюгаты — на 5,2-10,4%, ке- тодиены — 2,9-11,8%, основания Шиффа— на 29,4%, малоновый диальдегид — в среднем на 22,9%).

Таким образом, под действием кормовой добавки Бентонитол не отмечается усиления интенсивности процессов ПОЛ в организме птицы.

Её можно рекомендовать в качестве стимулятора репродуктивной системы — для повышения яйценоскости и качества яиц. Наиболее оптимальная доза для молодок — 2% от массы корма.

Инкубация перепела

При закладке перепелиных яиц в инкубатор, будет очень важно осуществить биологический контроль, который проводят с помощью овоскопа на 6, 11 и 18 день. Первоначальный осмотр, через овоскоп, может показать, начало развития зародыша, который пока едва заметен и находиться глубоко в желтке, однако кровеносная система его, развита настолько хорошо, что легко отобрать яйца для инкубации. Непригодные яйца, на просвет светлые или светло-кремовые. При этом, если просмотр яиц сомнителен в развитии или кровеносная система недостаточно развитая, надо оставить их, до второго просмотра, не отбраковывая. Ведь, явно бракованные яйца, все же пригодны в пищу после 10 минут варки.

Для благоприятного исхода инкубации, лучше всего использовать универсальный инкубатор, где уже указанны в инструкции все параметры. А именно: необходимая постоянная температура, влажность. К тому же выставляется периодичность поворачивания перепелиных яиц, для равномерного прогревания, что является основным при инкубационном периоде. Поэтому в инкубаторе, устанавливается автоматика, обеспечивающая своевременный разворот лотков, обычно 7-10 раз за одни сутки.

Температура в инкубаторе.

Основной проблемой, связанной с температурным режимом в инкубаторе, считается разность температур на нижних и верхних лотках, и называется она конвекцией, когда теплый воздух идет вверх, а холодный вниз. Но в универсальных инкубаторах для перепелов, такой проблемы просто не существует, поскольку в него, вмонтированы датчики температуры, количество которых может быть разным: минимум 3 и максимум 5, в зависимости от размеров инкубаторов. Благодаря им и осуществляется контроль на нижнем, среднем и верхнем яйце лотках. Но важно то, что если температура поднимется выше положенной, то сразу включается вентилятор и охлаждает лотки от перегрева, а при понижении температуры на нижних лотках, тогда включаются две или четыре лампы накаливания, в зависимости от модели, мощностью 25- 40Вт. Благодаря такой ,автоматике в инкубаторе постоянная температура.

Дни инкубации Температура воздуха, °С

1 - 14 37,5 - 37,6

15 - 18(до наклевывания) 37,2 - 37,5

в период вывода 37,3-37,4

Влажность в инкубаторе. Она, обеспечивается за счет, находящейся на дне инкубатора, емкости с водой. А дабы осуществлять контроль влажности, в инкубаторе устанавливается датчик влажности.

При этом допустимая влажность в инкубаторе:

Дни инкубации 1 - 14 15 - 18(до наклева) в период вывода

Относительная влажность, % 50 - 59 47 - 49 68 - 92

Когда, влажность, превышает допустимый уровень, срабатывает вентилятор и выводит из инкубатора лишнюю влагу, а если ниже допустимого, тогда срабатывает звуковой сигнал и плюс, световая индикация, оповещающие о надобности пополнения воды в поддоне. Вот такая универсальная система, находится в инкубаторах для перепелов.

Что касаемо периодических проветриваний в инкубаторе, то оно происходит автоматически с заданным интервалом, рассчитанным именно для перепелов.

Важно в сам, период вывода птенцов, лотки с водой лучше убрать или накрыть, чтобы вылупившиеся птенцы случайно не утонули, упав в них.

Своими руками

При самодельном изготовлении инкубаторов, некоторые птицеводы, используют для увлажнения, конструкцию в виде капельницы. Вода, периодически капает на рабочие лопасти вентилятора и происходит увлажнение. Однако в этом случае, нужно использовать дистиллированную или кипяченную отстоянную воду, чтобы избежать последующего постепенного отложения деталях инкубатора появится налет солей.

Вариант 1

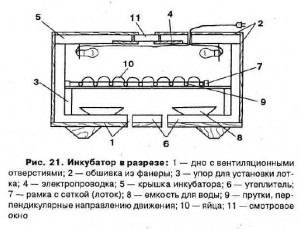

В этом инкубаторе (рис. 21) нет сложных деталей, он прост в изготовлении и сравнительно дешев. Обогревается инкубатор с помощью обычных электрических лампочек мощностью 40 Вт, но можно сделать и водяной обогрев. Для обшивки использована фанера толщиной 2-3 мм. В качестве утеплителя можно взять пенопласт. Обшивку сшивают мелкими гвоздями. В дне надо просверлить 3-5 отверстий диаметром 1 см.

Крышка инкубатора съемная, утепленная. Для наблюдения за температурой внутри инкубатора и состоянием яиц в крышке делают отверстие, закрытое двойным стеклом.

Внутри корпуса на 10-20 мм ниже крышки монтируют электропроводку с патронами для ламп (по одному в каждом углу крышки).

На высоте 100 мм от дна инкубатора ставят на опоре лотокс яйцами. В качествеопоры может служить пенопласт. Лоток делают в виде рамки с натянутой на нее металлической сеткой. Инкубатор устанавливают в комнате с температурой 20-22 °С, относительная влажность воздуха до 50%.

Вариант 2

Нижеописанный инкубатор имеет небольшую вместительность, примерно до 50 куриных яиц, а перепелиных может вместиться в 4-6 раз больше.

Его можно построить из фанерных листов, толщина которых должна быть 3 мм. Стенки инкубатора положено делать двойными, а пустое пространство между ними необходимо заполнить опилками, паклей или каким-либо другим теплоизолятором. Крышка инкубатора должна плотно закрываться.

Поэтому на торцы корпуса набивают байковую или войлочную прокладку, а по краям крышки — планки. Крышка должна быть двойная, утепленная. На крышке необходимо прорезать окно для того, чтобы можно было наблюдать за процессом инкубации, не открывая сам инкубатор. Параллельно окну на крышке необходимо просверлить десять отверстий для вентиляции.

Поскольку влажность в процессе вентиляции постоянно меняется, то надо над отверстиями сделать легко передвигающиеся планки. Ими по мере необходимости вы будете то открывать отверстия, то закрывать. Пол инкубатора сделайте из листа фанеры, просверлив в нем девять отверстий посередине. Внутри инкубатора необходимо компактно уместить горизонтальный лоток для яиц, посуду с водой для дополнительной влажности воздуха и четыре электрические лампочки мощностью 15 Вт. Лоточки для яиц можно изготовить из металлической сетки, натянутой на раму. На рамке сделайте планки, с помощью которых вы будете поворачивать лотки.

Если вы не сделаете такие планки, то вам придется вручную 2 раза в день переворачивать яйца на 180 градусов. В любом случае через каждые 2 часа вам необходимо менять положение яиц. Для этого сделайте из доски подставку 4-5 см толщиной. Подставляйте ее то под одну, то под другую ножку самодельного инкубатора. Наклоняется инкубатор — перемещаются яйца. Сетка должна быть из нержавеющего металла с мелкими ячейками. Необходимо постоянно следить за испарением и подливать свежую воду. Установите инкубатор в теплом помещении, где бы не было сквозняков.

Вариант 3

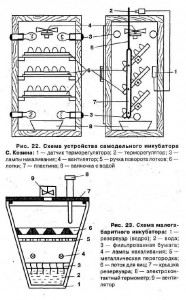

Самодельный инкубатор (рис. 22) предлагает изготовить С. Козин, житель села Тулюшка Куйтунского района Иркутской области. Из ДВП делаем тумбочку с двумя дверцами со стеклом и три лотка. Дно — из металлической сетки с ячейкой 5×5 мм. Лотки закрепляем шурупами на металлической пластине с таким расчетом, чтобы каждый из них мог наклоняться в обе стороны под углом 45 градусов (соответственно общий угол наклона 90 градусов). В пластине предварительно нужно просверлить три отверстия — по числу лотков. С помощью ручки все лотки одним движением легко поворачивать на 90 градусов. Многие любители рекомендуют яйца в лотке укладывать острым концом вниз либо на бок, горизонтальное расположение яиц, как считают многие перепеловоды, несколько ухудшает результат инкубации.

Но вернемся к нашей конструкции (см. рис. 22). В тумбочке — сверху и снизу — просверливаем вентиляционные отверстия. Чтобы избежать перепадов температуры, в верхней части инкубатора установим вентилятор — электромоторчик от старого проигрывателя с четырехлопастным «колесом» из пластиковой бутылки. Поскольку моторчик низковольтный, подключим его к трансформатору от того же проигрывателя. Четырехлопастное колесо сделаем так. Отрежем от пластиковой бутылки верхнюю часть. В пробке, завинчивающей горлышко, просверлим отверстие. Оболочку разрежем на четыре части и отогнем — получатся лопасти. Наденем самодельное колесико на вал электромоторчика. Вентилятор готов.

В качестве нагревателей к терморегулятору подключим шесть лампочек мощностью 100 Вт каждая. Четыре лампы закрепим в верхней части инкубатора, а две — в нижней.

В отличие от других нагревательных приборов лампы накаливания набирают заданную температуру за 2-3 минуты.

После включения терморегулятора лампы горят полным накалом, а через 2-3 минуты начинают мигать. Значит, нужная температура достигнута.

Вариант 4

Перепелиные яйца мелкие, птенцы из них тоже выходят крохотные, поэтому и перепелиный инкубатор может быть небольших размеров (рис. 23). Его можно оборудовать в полиэтиленовом ведре конусной формы. В его стенках на высоте 8 см просверлите отверстия диаметром 1 см, они служат для ограничения уровня заливаемой воды и вентиляции всего инкубатора. Изменяя уровень, а значит, и площадь зеркала воды, а также глубину погружения фильтрованной бумаги, регулируют влажность. Источником тепла служат две лампы накаливания мощностью по 15 Вт, а предохранительной решеткой и тепловым аккумулятором — металлическая перегородка с отверстиями. В крышке установлены электроконтактный термометр и вентилятор, который включают раз в течение однихдвух суток. Этот инкубатор предельно прост в устройстве.

Вариант 5

С.Е. Дулик предлагает более сложную конструкцию инкубатора (рис. 24), но время, потраченное на его изготовление, окупится результатами инкубации.

Отличительной чертой данной конструкции от всех существующих является нагревательный элемент. Его роль выполняет бак с водой (1), что позволяет производить равномерный прогрев всех яиц (здесь нет местного прогрева яиц, как при обогреве лампами), а главное — бак позволяет защититься от отсутствия напряжения. В данном варианте бак сварен из железа толщиной 4 мм, но можно согнуть и из оцинкованного железа и пропаять. Верхние патрубки (2) высотой 30 мм из отрезков 4-дюймовых труб вварены в верхнюю крышку бака таким образом, чтобы внутреннее отверстие было на 10 мм меньше диаметра патрубка. Этот бортик необходим для плексового ограничителя лампы (3). Из плекса толщиной 4-5 мм вырезаны два диска, наружный — диаметром 95 мм, а внутренний — по размеру патрона. Плексовые элементы крепления ламп являются одновременно и индикаторами включения подогрева (через них хорошо видно, когда идет нагрев воды,— они пропускают свет от лампы). Колбы 100-ваттных ламп опущены непосредственно в воду до патронов. Патроны же выбраны от люстр с наружной гайкой на патроне, что обеспечивает возможность регулировки лампы по высоте. Две лампы выбраны для дублирования нагревателей (лампы выполняют именно эту роль). Они подключены параллельно нагрузке терморегулятора. Бак заполняется водой под самую верхнюю крышку. Сбоку бак снабжен полудюймовым вентилем (4), позволяющим сливать воду в случае освобождения инкубатора от воды и в случае отсутствия электроэнергии.

Бак, разогретый до температуры инкубации яиц, является прекрасным теплогенератором. Он в течение 10-12 часов отсутствия электричества остывает всего на 0,5-1 °С, так как со всех сторон, кроме нижней, обшит теплоизолятором (пенопласт 40 мм).

Конструктивно инкубатор представляет собой деревянный каркас — 5 из брусков 40×40 мм, собранных на шипах, двух лотков: нижний (6) — для ванночек с водой и верхний (7) для укладки яиц. Верхний лоток изготовлен из дощечек толщиной 12 мм. Дно зашито сеткой из нержавейки с ячейками 13×13 мм, на которую кладется капроновая сетка, а на нее — яйца. Передняя стенка верхнего лотка застеклена двойным стеклом (8) для сохранения тепла в камере вывода птенцов и для визуального наблюдения: через стекла, не выдвигая лоток из инкубатора, можно наблюдать как за температурой (термометр расположен непосредственно на середине лотка, в горизонтальном положении на уровне верха яиц), так и за вылупливанием и высыханием птенцов в выводной камере. Спереди, на застекленную рамку, на шурупах и клее ПВА прикрепляются деревянные накладки (9). Они выступают за размер передней стенки на 20 мм со всех сторон, что позволяет через поролоновые прокладки уплотнять лоток (в задвинутом положении лотка) и не допускать выхода тепла из выводной камеры. Нижний лоток (6) представляет собой также деревянную конструкцию, но уже с днищем из 2 мм стеклотекстолита (10). Он прикручивается к каркасу шурупами снизу. Стеклотекстолит по бокам лотка выступает на 20 мм в сторону, что позволяет задвигать лоток по желобкам, пропиленным в деревянных накладках (11), в инкубатор. Спереди нижний лоток снабжен деревянной накладкой (12), крепящейся к лотку шурупами. Передняя часть лотка зашита пенопластом.

В нижней части каркаса инкубатора, справа и слева от нижнего лотка, расположены бруски с девятью отверстиями диаметром 12 мм на каждой стороне (13). Отверстия для вентиляции при необходимости открываются. Имеются еще и верхние вентиляционные щели (14) длиной 180 мм. Они расположены слева и справа в верхней части каркаса из расчета, чтобы верхняя часть щелей находилась на уровне низа бака. Эти щели снабжены задвижками из двух половин.

Весь каркас обшивается пенопластом (внутри между брусками), а затем со всех сторон — ДВП на шурупах. Бак сверху также покрывается пенопластом и ДВП с отверстиями под патрубки ламп.

Вариант 6

Среди множества конструкций инкубаторов можно остановить выбор на самом простом, но надежном.

Из фанеры, древесноволокнистых плит или из сухих тонких досок сбивают ящик с двойными стенками и устанавливают его на ножках (рис. 25). Пространство между стенками (1) заполняют сухими древесными опилками и закрывают сверху и снизу деревянными планками. В передней стенке делают вырез для дверки.

Верхняя крышка инкубатора съемная, двойная, с опилками внутри. На крышке два ряда вентиляционных отверстий (2) — по пять в ряду. Диаметр отверстия — 2,5 см, а расстояние между ними — 3 см. В середине крышки делается окошко (3) произвольного размера с двойными стеклами. Отверстия необходимы для вентиляции и регулирования температуры внутри инкубатора, а через окошко удобно наблюдать, не открывая дверцы, что происходит внутри, и следить за температурой.

Каждый ряд отверстий прикрывается фанерной планкой, передвигающейся в пазах брусочков, прибитых к крышке. На этих планках также необходимо сделать по пять таких же отверстий. Передвигая планку, мы можем частично или полностью закрывать отверстия.

Для плотного прилегания крышки к корпусу инкубатора по верхнему краю его приклеивают байковую прокладку, а по краям крышки прибивают со всех сторон планки.

Внутри инкубатора на стенках монтируют электропроводку с патронами для электроламп, а ниже — горизонтальные рейки для лотка.

Пол в инкубаторе фанерный/толщиной 6 мм. В нем просверливаются 9 отверстий (4) диаметром 6-8 мм равномерно по всей плоскости. Для увлажнения воздуха внутри инкубатора ставят тарелку с водой.

Лоток для яиц делают из деревянных брусочков в виде рамки, на которую натягивают металлическую сетку с ячейками в 2-3 мм, а для удобства поворота яиц на рамку лотка нужно установить направляющие планки, как показано на рисунке.

Изменяя положение планок, яйца очень удобно переворачивать. Их можно класть прямо на сетку и переворачивать вручную.

Перед

закладкой яиц в инкубатор его прогревают

в течение 1,5-2 часов и регулируют

температуру. Укрепить градусник можно

на рамке лотка. Температуру регулируют

с помощью вентиляционных отверстий

или, подбирая электролампочки разной

мощности. Инкубатор устанавливают в

теплом помещении на табурете или

подставке подальше от двери и форточек.

Перед

закладкой яиц в инкубатор его прогревают

в течение 1,5-2 часов и регулируют

температуру. Укрепить градусник можно

на рамке лотка. Температуру регулируют

с помощью вентиляционных отверстий

или, подбирая электролампочки разной

мощности. Инкубатор устанавливают в

теплом помещении на табурете или

подставке подальше от двери и форточек.

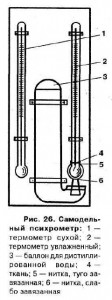

Для самодельного инкубатора необходим психрометр, чтобы измерять влажность воздуха внутри аппарата. Можно сделать его самостоятельно (рис. 26).

Понадобятся два термометра. Закрепим их параллельно друг другу на дощечке. Под одним поставим баллончик для дистиллированной воды (можно использовать автопоилку для комнатных птиц). Ту часть термометра, где размещен ртутный шарик, обернем тонкой тканью (можно марлей) в один слой. Сверху завяжем ниткой, но не очень туго, чтобы не препятствовать прохождению воды по ткани. Нижнюю кромку ткани на 5 мм опустим в дистиллированную воду (ткань не должна касаться стенок сосуда).

Психрометр установим в инкубаторе так, чтобы показания термометра были видны на закрытой дверце аппарата. Вода станет испаряться с поверхности и охлаждать ртутный шарик, и влажный термометр будет показывать более низкую температуру. Относительную влажность в инкубаторе будем определять по таблице 3. Ее уровень — на пересечении показаний сухого и влажного термометров.

Например: показание сухого термометра 38°, показание влажного термометра 29°. Значит, относительная влажность воздуха в инкубаторе 47%.

Результаты инкубации зависят от качества яиц. Яйца для инкубирования получают от самок в возрасте от 2 до 8 месяцев, яйца самок старше 8 месяцев рекомендуется использовать в пищу.

Анализ проблем выводимости