- •Двигатели внутреннего сгорания

- •Содержание дисциплины

- •1. Введение. Двигатели внутреннего сгорания

- •1.1 Роль и применение двс в строительстве

- •1.3 Тенденции и перспективы развития двс

- •1.4 Классификация двс

- •1.5 Основные механизмы и системы двигателя

- •1.6 Теоретические и действительные циклы

- •1.7 Рабочие процессы, протекающие в цилиндрах четырехтактного и двухтактного двс.

- •1.7.1 Основные понятия и определения (см. Рис. 11)

- •1.8. Показатели эффективности, экономичности и совершенства конструкции двигателей

- •1.9. Показатели токсичности отработавших газов и способы снижения токсичности

- •2. Процесс сгорания в карбюраторных и дизельных двс

- •2.1. Пределы воспламеняемости топливовоздушных смесей

- •2.2. Сгорание в карбюраторных двигателях

- •2.3. Детонация.

- •2.4. Сгорание в дизельных двигателях

- •2.5. Формы камер сгорания дизельных двс

- •3. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы

- •4. Системы питания двигателей

- •4.1.1. Топливные насосы высокого давления (тнвд)

- •4.2. Система питания карбюраторных двигателей

- •5. Система зажигания

- •5.1. Назначение и классификация систем зажигания

- •5.2. Контактная (классическая) система зажигания

- •5.3. Контактно-транзисторная система зажигания

- •5.4. Бесконтактно-транзисторная система зажигания

- •5.5. Микропроцессорные системы управления двигателем

- •5.6 Основные элементы системы зажигания

- •5.6.3. Крышка распределителя

- •5.6.4. Ротор (бегунок)

- •5.6.5. Свечи зажигания

- •5.6.6. Прерыватель – распределитель

- •5.6.7. Контакты прерывателя

- •6. Системы смазки и охлаждения и пуска

- •6.2. Система охлаждения

- •6.3. Система пуска

- •7. Эксплуатационные материалы двс

- •7.1. Топлива

- •7.3. Моторное масло

- •Классификация моторных масел по асеа

- •7.4. Охлаждающие жидкости

5. Система зажигания

5.1. Назначение и классификация систем зажигания

Система зажигания служит для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя с помощью свечей зажигания. В настоящее время широко применяются следующие системы зажигания:

-простейшая контактная система зажигания (КСЗ) — система с катушкой зажигания или с накоплением энергии в индуктивности;

- более сложная контактно-транзисторная система зажигания (КТСЗ) — система зажигания с накоплением энергии в индуктивности;

- бесконтактно-транзисторная система зажигания (БТСЗ или БСЗ) отличается тем, что в системе вместо контактов используются датчики импульсов — чаще магнитоэлектрические, индукционные и датчики Холла.

На современных автомобилях работают системы зажигания, максимально учитывающие технические параметры двигателей. Для обработки информации о состоянии двигателя и протекающих в нем процессах, поступающих от различных датчиков, двигатели оснащаются специальными микро-ЭВМ (процессор, контроллер).

Микро-ЭВМ обрабатывает всю поступающую информацию по заложенным в него алгоритмам (программам) и обеспечивает соответствующее воздействие как на систему зажигания, так и систему питания двигателя.

- системы с единой мини-ЭВМ, управляющей системами питания и зажигания, называются микропроцессорными системами управления двигателей — МСУД. Система зажигания МСУД полностью электронная и «статическая». Название системы «статическая» объясняется тем, что в ней отсутствуют вращающиеся детали (кулачок, ротор). На каждую свечу «работает» своя катушка зажигания, а у коммутатора число выходных каскадов равно числу цилиндров.

5.2. Контактная (классическая) система зажигания

Во многих странах мира, в том числе и в России, продолжается выпуск автомобилей с обычной контактной системой зажигания.

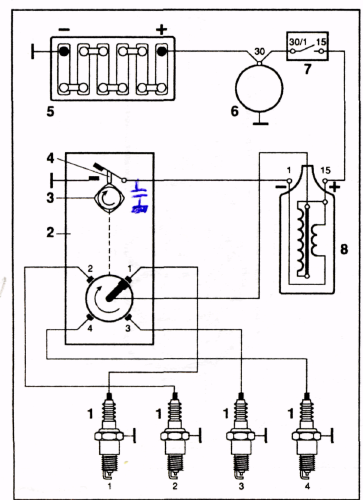

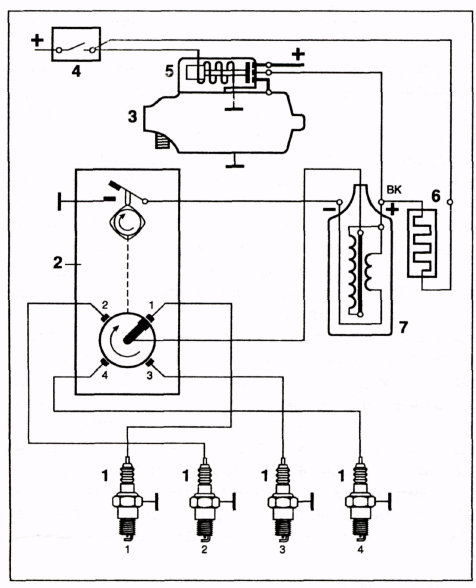

Рис. 52. Контактная система зажигания (KC3) с трехклеммовой катушкой:

1 - свечи зажигания, 2 - прерыватель-распределитель; 3 - выступ кулачка, 4 – упор прерывателя; 5 - аккумуляторная батарея, 6 - генератор, 7 - выключатель зажигания; 8 - катушка зажигания

Система зажигания (рис. 52) предназначена для принудительного воспламенения рабочей смеси в камере сгорания двигателя электрической искрой, возникающей между электродами свечи зажигания. Искра образуется в результате подачи импульса тока высокого напряжения на электроды свечи. Возможные случаи изменения высокого напряжения при КСЗ показаны на рис. 53.

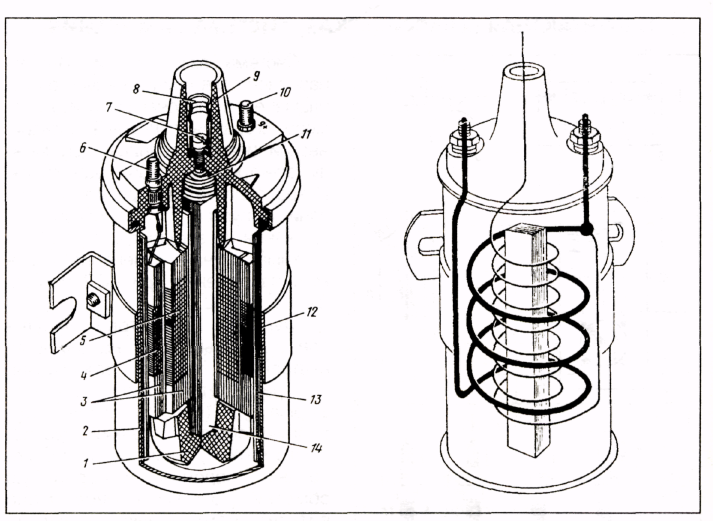

Функции генератора импульсов тока высокого напряжения выполняет катушка зажигания. Она работает по принципу трансформатора (рис. 54), имеет вторичную обмотку (тонкий провод, много витков), намотанную на

железный сердечник и первичную обмотку (толстый провод, мало витков), намотанную сверху на вторичную. При прохождении тока по первичной обмотке катушки зажигания (см. рис. 52) в ней создается магнитное поле.

При размыкании цепи первичной обмотки прерывателем магнитное поле исчезает, при этом его силовые линии пересекают витки первичной и вторичной обмоток. Во вторичной обмотке индуцируется ток высокого напряжения (до 25000 В), а в первичной - ток самоиндукции (напряжением до 300 В), который имеет то же направление, что и прерываемый ток.

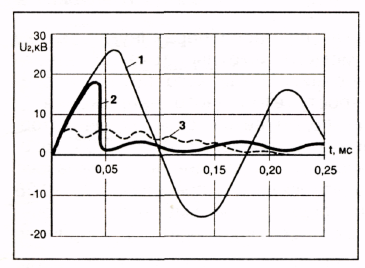

Рис. 53. Зависимость высокого (вторичного) напряжения (U2) от времени (t):

1 - отсутствие пробоя (предельные возможности системы), 2 - пробой искрового промежутка (зазора) в свече зажигания; 3 – «стекание искры» по увлажненному бензином нагару на элементах свечи при шунтирующем сопротивлении – 0,2 МОм

Вторичное напряжение зависит от величины магнитного поля и интенсивности его уменьшения, т.е. от силы и скорости уменьшения тока в первичной обмотке. Ток самоиндукции сохраняет ток в первичной обмотке т.е. снижает скорость уменьшения тока (вторичное напряжение), а также вызывает искрение и соответственно обгорание контактов прерывателя. Для повышения вторичного напряжения и уменьшения обгорания контактов прерывателя параллельно контактам подключают конденсатор.

При размыкании контактов прерывателя, когда зазор еще минимальный и вполне может проскочить искра, идет зарядка, конденсатора.

Далее конденсатор будет разряжаться через первичную обмотку катушки, создавая в начальный момент импульс тока обратного направления, что ускоряет исчезновение магнитного потока и способствует, как отмечалось выше, росту вторичного напряжения.

Для каждой системы зажигания подбирается свой конденсатор. Обычно емкость конденсаторов лежит в пределах 0,17-0,35 мкФ.

Рис. 54. Устройство катушки зажигания:

1 - изолятор, 2 - корпус. 3 - изоляционная бумага обмоток, 4 первичная обмотка, 5 -вторичная обмотка, 6 - клемма вывода первичной обмотки (обозначения «1», «–«, «К»), 7 - контактный винт, 8 - центральная клемма для провода высокого напряжения, 9 - крышка. 10 - клемма подвода питания (обозначения. «+Б», «Б». «+», «15»), 11 - контактная пружина, 12 - скоба крепления, 13 - наружный магнитопровод, 14 - сердечник

Вторичное напряжение (напряжение пробоя) при оптимальном составе горючей смеси должно быть тем больше, чем больше зазор между электродами свечи и чем выше давление в камере сгорания. Обычно напряжение составляет 8-12 кВ, но для повышения надежности воспламенения смеси его повышают до 16-25 кВ.

Такой двухкратный запас по напряжению необходим как в связи с изменениями в процессе работы самой системы зажигания (например, увеличение зазора между электродами свечи), так и в связи с изменением состава рабочей смеси. Например, обеднение рабочей смеси, связанное с неисправностями в системе питания, может потребовать (для надежной работы двигателя) наличие напряжения до 20 кВ.

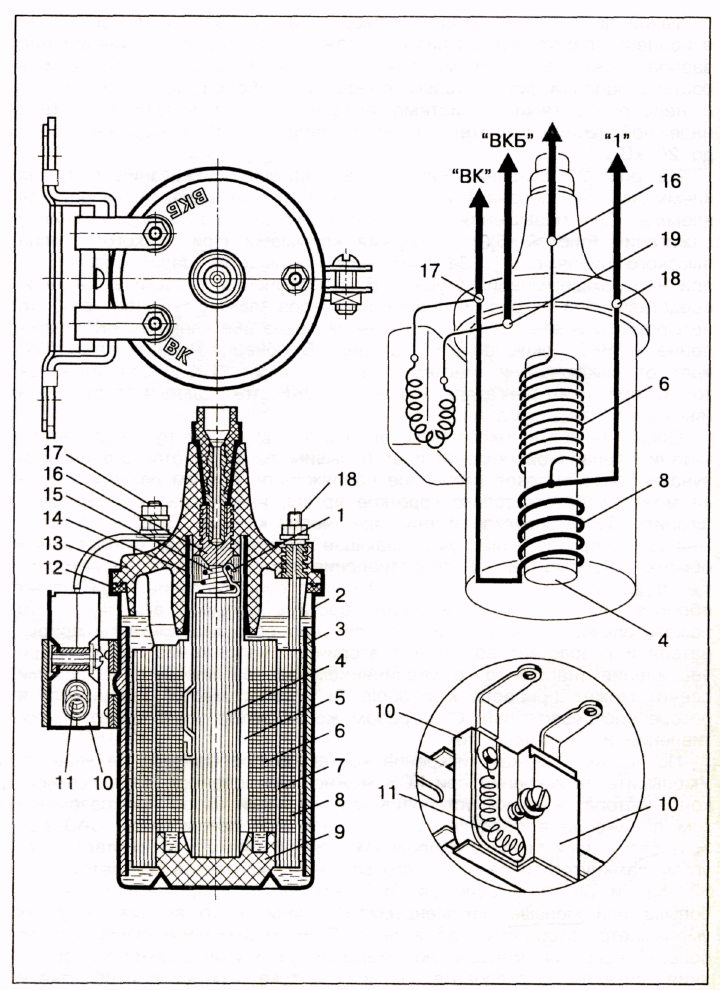

На рис. 54 показана катушка зажигания с тремя клеммами, где обозначение «+Б» имеет только одна низковольтная клемма. Для повышения надежности пуска используются катушки зажигания (рис. 55) с четырьмя клеммами (три низкого и одна высокого напряжения). Четырехклеммовая катушка включается через две клеммы: «ВК» (включение) и «ВКБ» (включение от батареи). Включение через клемму «ВК» идет от выключателя стартера, т.е. к клемме «ВК» подводится ток только при пуске двигателя. К клемме «ВКБ» ток подводится от замка (выключателя) зажигания.

Обоснованность такого включения в том, что при пуске двигателя питание первичной обмотки идет большим током (соответственно получают более высокое вторичное напряжение). В этом режиме катушка может работать только короткое время, иначе она перегреется и «сгорит». После

Рис. 55. Катушка зажигания:

1 - пластина; 2 - корпус; 3 - магнитопровод; 4 - сердечник; 5 - картонная трубка; 6 - вторичная обмотка; 7 - картонная трубка между обмотками; 8 – первичная обмотка; 9 - изолятор; 10 - вариатор (дополнительное сопротивление); 11 - резистор; 12 - резиновое уплотнительное кольцо, 13 – пластмассовая крышка, 14 - изоляционная втулка; 15 - пружина, прижимающая пластину к клемме; 16 - клемма; 17 - клемма «ВК»; 18 - клемма («1»); 19 - клемма «ВКБ»

Обоснованность такого включения в том, что при пуске двигателя питание первичной обмотки идет большим током (соответственно получают более высокое вторичное напряжение). В этом режиме катушка может работать только короткое время, иначе она перегреется и «сгорит». После

Рис. 56. Контактная система зажигания с четырехклеммовой катушкой:

1 - свечи зажигания, 2 - распределитель, 3 - стартер; 4 - выключатель зажигания, 5 - тяговое репе стартера, 6 - добавочное сопротивление (вариатор), 7 - катушка зажигания

запуска питание идет через клемму «ВКБ» и дополнительное сопротивление, уменьшающее величину тока в первичной обмотке. Дополнительное сопротивление также является вариатором, т.е. в зависимости от нагрева изменяет сопротивление. При малых оборотах двигателя ток успевает достичь большой величины, что нежелательно, так как начинают усиленно обгорать контакты прерывателя и возрастает возможное вторичное напряжение, которое при увеличении (например, с увеличением зазора между электродами свечи) может привести к пробою «в слабом месте» (например, в роторе распределителя). С нагревом же вариатор увеличивает сопротивление и уменьшает ток.

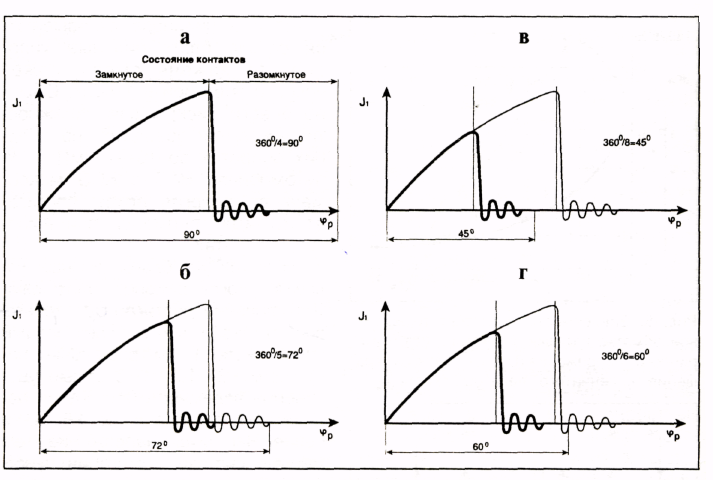

Полностью избежать искрения контактов прерывателя не удается. Уменьшить их искрение при КСЗ можно подключением параллельного конденсатора, а также установив минимальный зазор при разомкнутом положении в пределах 0,3-0,4 мм. При КСЗ зазор должен быть в пределах 0,35-0,45 мм, что соответствует углам замкнутого и разомкнутого состояния контактов соответственно 52-58° и 38-32°. Если зазор в контактах прерывателя сделать больше или меньше рекомендуемой величины, то во всех случаях уменьшается вторичное напряжение. Причем в первом случае (зазор больше) искрение меньше, но уменьшается угол замкнутого состояния контактов, следовательно и сила тока в первичной обмотке и вторичное напряжение. Во втором случае (зазор меньше) ток в первичной обмотке больше, но из-за искрения нет его резкого исчезновения, и вторичное напряжение также уменьшается.

Искрят не только контакты прерывателя, но и два контакта ротора (бегунка). Например, центральный, в который упирается подпружиненный угольный электрод, передающий импульсы высокого (вторичного) напряжения от катушки зажигания к ротору. При вращении ротора эти импульсы в соответствии с порядком работы цилиндров передаются от наружного контакта ротора к боковым электродам в крышке прерывателя - распределителя и далее к свечам зажигания.

Кардинальный способ уменьшить искрение контактов прерывателя при КСЗ — это уменьшить силу тока в первичной обмотке катушки, достигающего 5А.

При КСЗ большой ток протекает и через контакты выключателя зажигания (см. рис. 52, клеммы 30/1 и 15). При этом максимальная сила тока при активной нагрузке (включение) может достигать 7А, а при индуктивной (выключение) - 11,6А. Иногда бывает, что из-за обгорания и окисления этих контактов система зажигания отказывала и на новом автомобиле.

На автомобилях с 1986 года в систему зажигания устанавливают дополнительное реле (см. cxeму БТСЗ, рис.62). В этом случае через контакты выключателя протекает только небольшой (управляющий) ток.

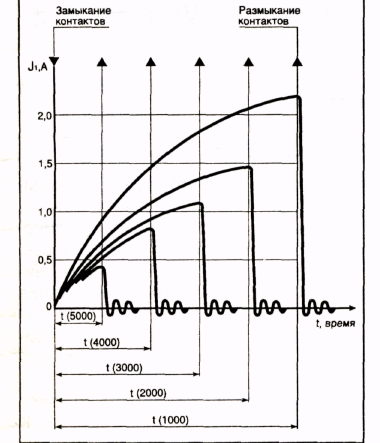

Увеличение числа оборотов двигателя и количества цилиндров привели к значительному уменьшению угла (промежутка времени) замкнутого состояния контактов, что привело к уменьшению в разы силы тока в первичной цепи (см. рис. 57 и 58). Поэтому КСЗ уже не может обеспечить надежную работу двигателя, т.к. больше нельзя повышать величину тока в первичной цепи. Главный недостаток КСЗ – большой ток, проходящий через прерыватель и вызывающий электроэрозионный износ его контактов, что в первую очередь уменьшают срок службы и снижают надежность всей системы зажигания.

Надежность же непосредственного зажигания горючей смеси в камере сгорания зависит от энергии искры, которая определяется напряжением, силой тока и временем горения. Основным параметром, определяющим надежность зажигания, является напряжение.

При благоприятных условиях, когда в конце такта сжатия давление достигает 0,8-1,0 МПа, а зазор между электродами свечи около 1 мм, достаточно напряжения 8-10 кВ. С целью увеличения надежности зажигания напряжение повышают до 25 кВ и более. Чем выше напряжение, тем меньше система зажигания чувствительна к загрязнению электродов свечи и составу смеси.

Рис. 57. Зависимость первичной силы тока (J1) от времени замкнутого состояния контактов (t) при различной частоте вращения коленчатого вала двигателя (1000, 2000, 3000, 4000, 5000 мин')

Рис. 58. Зависимость первичного тока (J1) от угла поворота вала распределителя (φр) для 4 (а), 5(б), 6(в) и 8-цилиндровых двигателей