- •Раздел I

- •Глава 1. Менеджмент, человек, организация

- •Глава 2. Становление и развитие менеджмента

- •Глава 3. Методологические

- •Глава 3. Методологические

- •Раздел II

- •Глава 4

- •Глава 5. Миссия, цели и стратегия организации

- •Глава 6. Организационные

- •Глава 7. Организация взаимодействия

- •Глава 9. Контроль в системе управления

- •Глава 10. Информационное обеспечение управления и коммуникации

- •Раздел III

- •Глава 11. Основы управления персоналом

- •Глава 12. Мотивация деятельности человека

- •Глава 14. Лидерство и эффективность управления

- •Раздел IV

- •Глава 15. Стратегическое управление организацией

- •Глава 16. Управление инновациями

- •Глава 18. Развитие организационной культуры

- •Глава 20. Увеличение стоимости компании за счет слияний и объединений

- •Раздел I. Теоретико-методологические основы

- •Глава 1. Менеджмент, человек, организация ....................5

- •Глава 2. Становление и развитие менеджмента.............14

- •Глава 3. Методологические основы менеджмента .......27

- •Раздел II. Общее управление организацией:

- •Глава 4. Организация и ее деловая среда........................40

- •Глава 5. Миссия, цели и стратегия организации ...........54

- •Глава 6. Организационные структуры управления.........61

- •Глава 7. Организация взаимодействия ............................72

- •Глава 8. Принятие решений в организации .....................83

- •Глава 9. Контроль в системе управления.........................94

- •Глава 10. Информационное обеспечение управления

- •Раздел III. Управление человеческими ресурсами .... 113

- •Глава 11. Основы управления персоналом .....................113

- •Глава 12. Мотивация деятельности человека.................125

- •Глава 13. Управление группой .............................................139

- •Глава 14. Лидерство и эффективность управления .....150

- •Раздел IV. Управление развитием организации ........166

- •Глава 15. Стратегическое управление организацией .... 166

- •Глава 16. Управление инновациями...................................180

- •Глава 17. Совершенствование бизнес-процессов.........191

- •Глава 18. Развитие организационной культуры .............204

- •Глава 19. Проектирование организационной

- •Глава 20. Увеличение стоимости компании

Глава 12. Мотивация деятельности человека

12.1. СУЩНОСТЬ МОТИВАЦИИ

■

Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его мотивации. Зная, что побуждает человека к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно разработать эффективную систему форм и методов управления человеком.

Прежде чем приступить к рассмотрению этих вопросом тановимся на уяснении сущности основных терминов.

Потребность — нужда в чем-либо, объективно необходц для поддержания жизнедеятельности и развития человека I личности. Человеческие потребности растут по мере ранни общества.

Потребности человека классифицируются по различным ц териям: а) материальные и духовные; б) индивидуальные и ГЦ повые; в) производственные и непроизводственные; г) жизнен важные и второстепенные и т.п.

Мотив — побудительная причина поведения человека, волшы,\ ющая под воздействием множества внешних и внутренних по ОЩ ношению к человеку факторов.

Поведение каждого человека определяется мотивами, т.е. внутренними силами, побуждающими человека к ocyuiei 1 влению определенных действий. Каждый человек облада* | собственной структурой мотивов, которая формируется в про цессе его развития.

Мотивация — совокупность внутренних и внешних факторов которые побуждают человека к деятельности.

Мотивирование — метод психологического воздействия на чс ловека с целью побуждения его к определенным действиям.

Мотивирование является основой управления человеком.

Выделяют два основных типа мотивирования.

1. В первом случае путем внешних воздействий на человека вы зываются к действию мотивы, которые побуждают его осуществлять определенные действия, приводящие к желательно му для организации результату.

2. Во втором случае основное внимание обращается на то, чтобы развить и усилить желательные для организации мотивы действий человека, и, наоборот, ослабить те мотивы, которые мешают эффективному управлению человеком. Стимулы — внешние раздражители, вызывающие действие

определенных мотивов. Например, в качестве стимулов могут выступать: отдельные предметы; обещания; предоставляемые возможности и многое другое, что человек желал бы получить в порядке компенсации за выполненную работу.

Стимулирование — процесс использования различных стимулов для мотивирования людей и достижения поставленных целей. Стимулирование имеет различные формы. В практике управления одной из самых распространенных его форм является материальное стимулирование.

Hiiii риждение — это то, что человек считает ценным для ■ЛИчают внешнее и внутреннее вознаграждение. I («//се вознаграждение — это то, что организация предо-I работнику за выполненную работу (например, зар-н|ч>движение по службе, признание, дополнительные 11.1 и т.п.).

утреннее вознаграждение — это удовлетворение, которое иг работа (например, чувство достижения результата, mi in выполненной работы; дружба и общение, возника-

процессе работы, и т.п.). |награждения предназначены и используются для устра-потребностей.

Швеция, рассматриваемая как процесс, теоретически мо-|,| п. представлена в виде шести следующих одна за другой щи (рис. 12.1).

. Возникновение потребностей |

|

2. Поиск путей устранения потребностей |

|

|

|

|

|

4. Осуществление действия

3. Определение направления действия

5. Получение вознаграждения

6.

Устранение потребностей

На первой стадии человек ощущает, что ему чего-то не хва-

На второй — ищет пути устранения потребности (например, \ довлетворить, подавить или не замечать).

На третьей — определяет, что он должен сделать, чтобы получить то, что необходимо для устранения потребности.

На четвертой — затрачивает усилия для получения чего-то, что необходимо для устранения потребности.

На пятой — человек получает то, что он может использовать для устранения потребности.

На шестой — устраняется потребность (полностью или частично).

Процесс мотивации очень сложен и неоднозначен. < vim ствуют различные теории мотивации, пытающиеся объя< mm этот процесс. Их обычно делят на две большие группы.

Первая группа теорий называется теориями содержание мотивации (или содержательными теориями мотивации). Щ теории анализируют потребности и их влияние на мотиваций)! человека.

Вторая группа теорий называется теориями процесса мот»* вации (или процессуальными теориями мотивации). Эти теорий] изучают механизм удовлетворения потребностей и поведспи. людей с учетом восприятия ими ситуации.

12.2. ТЕОРИИ СОДЕРЖАНИЯ МОТИВАЦИИ

Наиболее известными теориями содержания МО тивации являются:

1) теория иерархии потребностей А. Маслоу;

2) теория существования, связи и роста К. Альдерфера;

3) теория приобретенных потребностей МакКлелланда;

4) теория двух факторов Ф. Герцберга.

Теория иерархии потребностей А. Маслоу

Теория иерархии потребностей, разработанная Маслоу, базируется на следующих положениях:

I. Люди постоянно ощущают какие-то потребности, которые

могут быть объединены в отдельные группы. 1. Группы потребностей находятся в иерархическом расположс

нии по отношению друг к другу.

3. Потребности, если они не удовлетворены, побуждают человека к действиям.

4. Потребности более низкого уровня требуют первостепенного удовлетворения.

5. Потребности более высокого уровня (например, стремление человека к самовыражению) активно действуют на человека после удовлетворения потребностей более низкого уровня.

6. Человек будет стремиться к удовлетворению той потребности, которая в данный момент времени будет для него наиболее важной.

В своей теории Маслоу выделил пять групп потребностей: 1. Физиологические потребности (потребности в пище, убежище и т.п., т.е. те потребности, которые человек должен удовлет-

ИТОбы жить). Физиологические потребности являются, |ИЛо, врожденными.

1отребности безопасности (желание людей находиться в I.MOM состоянии, быть защищенными от физических и шических опасностей, болезней, голода и т.п.). Эта потребностей включает также уверенность человека в о физиологические потребности будут удовлетворены в м с уходом на пенсию.

отребности принадлежности и причастности (стремление иска к участию в совместных действиях, к дружбе и т.п.). HiiiiiiKo эти потребности у него начнут проявляться после того, .....х11VI* удовлетворены потребности физиологические и без-

н.и МОСТИ.

I Потребности признания и самоутверждения (желание лю-

.....н,1 п> сильными, уверенными в себе, а также желание быть

при шинными окружающими).

V Потребности самовыражения (стремление человека к наи-Пши-с полному использованию своих знаний, способностей, умений и навыков).

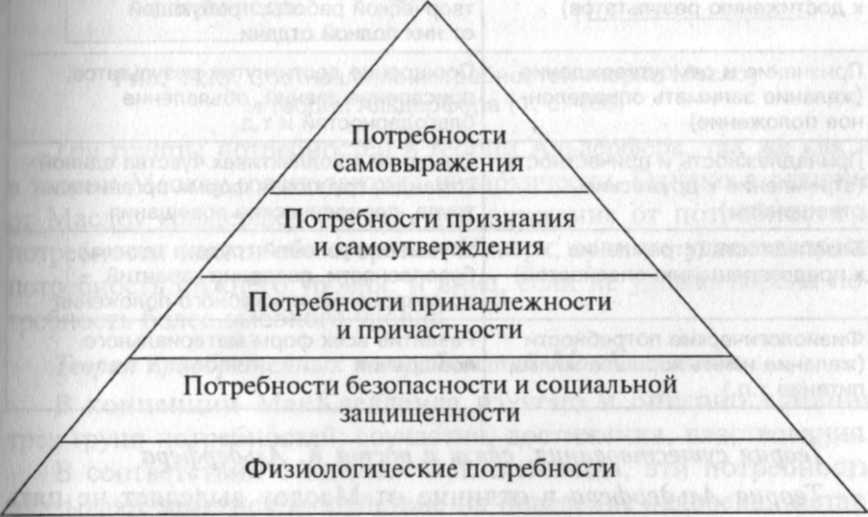

< хсматически теория Маслоу может быть изображена в нии' пирамиды (рис. 12.2).

Рис. 12.2. Пирамида потребностей в теории Маслоу

Три последние группы потребностей в теории Маслоу являются по своей природе психологическими. Они обычно осозна-

9 _ I «II

129

ются с опытом. Поскольку люди имеют различный прио(>| тенный опыт, то и вторичные потребности у разных людей о дут существенно различаться. Например, с развитием челоиг как личности потребность в самовыражении у некоторых л дей никогда не может быть удовлетворена полностью.

В данной теории есть и уязвимые моменты. Bo-nepni.iv практика показывает, что иерархия потребностей, изображен ная на рисунке, не столь четкая, как это предполагает теории Маслоу. Во-вторых, потребности проявляются у людей по-pn i ному в зависимости от многих ситуационных факторов.

Несмотря на недостатки, теория Маслоу оказала большое влияние на развитие практики управления. Например, зная Q действии тех или иных потребностей на мотивацию работник.! менеджер может воздействовать на него, предоставляя ему средства удовлетворения потребностей (табл. 12.1).

Таблица 12.1

Потребности человека, их проявление и способы мотивации работников

Группы потребностей и форма их проявления |

Способы мотивации работников |

Самовыражение (стремление к достижению результатов) |

Предоставление сложной, важной творческой работы, требующей от них полной отдачи |

Признание и самоутверждение (желание занимать определенное положение) |

Поощрение достигнутых результатов, присвоение званий, объявление благодарностей и т.д. |

Принадлежность и причастность (стремление к дружеским отношениям) |

Создание в коллективах чувства единой команды, групповая форма организации труда, периодические совещания |

Безопасность (стремление к предотвращению опасностей) |

Улучшение условий труда и техники безопасности, создание гарантий по сохранению служебного положения |

Физиологические потребности (желание иметь хорошее жилье, питание т.п.) |

Развитие всех форм материального поощрения |

Теория существования, связи и роста К. Альдерфера

Теория Альдерфера в отличие от Маслоу выделяет не пять групп потребностей, а три: потребности существования, потребности связи, потребности роста.

Группы потребностей данной теории соотносятся с группами потребностей теории Маслоу.

Потребности существования — это две группы потребностей пирамиды Маслоу: физиологические и безопасности, за ис-i точением групповой безопасности.

Потребности связи соотносятся с группой потребностей принадлежности и признания. Потребности связи у Альдерфера отражают социальную природу человека, его стремление быть членом организации, иметь семью, коллег, друзей. Потребности роста включают в себя потребности самовыражения пирамиды Маслоу, а также часть потребностей ipvunbi признания и самоутверждения, которые связаны со I фемлением к самосовершенствованию, и т.п. (рис. 12.3).

Самовыражение |

|

Рост Связь |

Признание и самоутверждение |

||

Принадлежность и причастность |

||

Безопасность |

|

|

Физиологические потребности |

|

Существование |

Рис. 12.3. Соотношение потребностей теории Маслоу и теории Альдерфера (1, с. 159)

Три группы потребностей в теории Альдерфера, так же как и и теории Маслоу, расположены иерархически. Однако в отличие от Маслоу Альдерфер считал, что движение от потребности к потребности идет в обе стороны. Наверх, если не удовлетворена потребность нижнего уровня, и вниз, если не удовлетворена потребность более высокого уровня.

Теория приобретенных потребностей МакКлелланда

В концепции МакКлелланда изучено и описано влияние трех групп потребностей: соучастия, достижения, властвования.

В соответствии с идеями МакКлелланда, эти потребности оказывают заметное воздействие на поведение человека, заставляя его прилагать усилия и осуществлять действия, которые должны привести к удовлетворению этих потребностей.

МакКлелланд рассматривает эти потребности как приобретенные под влиянием жизненного опыта и обучения.

Потребность достижения — стремление человека достигши стоящих перед ним целей более эффективно, чем он это делал ран

Члены организации, имеющие высокую потребность дгя I жения, готовы браться за работу, несущую в себе элементы пЦ зова. Поэтому при приеме новых работников в организации, полезно оценивать их уровень потребности достижения.

Потребность соучастия — стремление к дружеским отноше ниям с окружающими.

Люди с высокой потребностью соучастия стараются уем навливать и поддерживать хорошие отношения, стремятся па лучить одобрение и поддержку друзей и коллег. Для успешной деятельности таких работников необходимо создавать условии позволяющие им регулярно получать информацию о реакции окружающих на их действия.

Потребность властвовать — стремление человека контролиро вать ресурсы и процессы, протекающие в его окружении.

Потребности соучастия, достижения и властвования в тео рии МакКлелланда не исключают друг друга и не расположены иерархически, как в теориях Маслоу и Альдерфера.

Теория двух факторов Ф. Герцберга

Ранее считалось, что удовлетворенность и неудовлетворенность человека своим вознаграждением и другими мотивирующими факторами — это две противоположности, между которыми находится его состояние и мотивация к работе.

На основе проведенных исследований Герцберг сделал вывод, что, во-первых, процесс нарастания у человека неудовлетворенности и процесс обретения им удовлетворенности — это два различных процесса. Во-вторых, на эти процессы оказывают влияние разные факторы.

На процесс «неудовлетворенность — отсутствие неудовлетворенности» влияют факторы, связанные с созданием нормальных здоровых условий труда. Их в литературе называют «факторами здоровья».

По мнению Герцберга и других авторов этой теории к «факторам здоровья» относятся: условия работы, распорядок дня, режим работы, степень контроля со стороны менеджеров, межличностные отношения и т.п. Несколько странным и, на первый взгляд, сомнительным выглядит утверждение авторов о том, что заработная плата также относится к этой группе факторов и не является мотивирующим фактором. При достиже

и|нюленных размеров она лишь создает отсутствие у че-п неудовлетворенности работой. После того как это до-о, ми заработная плата, ни другие факторы этой группы Иются мотивирующими. Mi основе исследований, проведенных авторами данной ||мн, было установлено, что, после того как достигнуто у ра-iiim а отсутствие неудовлетворенности, его мотивация нахо-н I под влиянием процесса «удовлетворенность — отсутствие

.....| i воренности». При этом к мотивирующим факторам от-

гся: достижение, признание, продвижение по службе, от-иенность и другие факторы, связанные с потребностями в . Если данные потребности удовлетворяются, то работник ывает удовлетворение и повышает активность в трудовой ьности. Нетрудно заметить, что теория Герцберга во мно-м сходна с теорией мотивации Маслоу (табл. 12.2).

Таблица 12.2

Сопоставление потребностей в теориях двух факторов Герцберга и мотивации Маслоу

Теория Герцберга

«Факторы здоровья» (шработная плата, безопасность hi рабочем месте, условия ми рабочем месте, распорядок и режим работы, контроль г.о стороны менеджеров, взаимоотношения в коллективе и т.п.)

Мотивирующие факторы (достижение, признание, ответственность, продвижение, возможность роста и т.п.)

Теория Маслоу

Физиологические потребности и потребности безопасности (потребности в пище, воде, воздухе, жилье, стабильности и безопасности, защита от болезней, других страданий и т.п.)

Потребности более высокого уровня (принадлежность и причастность, признание и самоутверждение, самовыражение)

Из таблицы видно, что «факторы здоровья» Герцберга во многом совпадают с физиологическими потребностями и потребностями безопасности Маслоу, а мотивирующие факторы Герцберга — с потребностями более высокого уровня Маслоу.

Между этими теориями есть и существенные различия. Маслоу считал, что физиологические потребности (а это по существу «факторы здоровья» по Герцбергу) оказывают мотивирующее влияние на работников. Наоборот, Герцберг утверждал, что наличие «факторов здоровья» не мотивирует работников, а лишь снижает чувство неудовлетворенности работой. При этом для мотивации работников менеджер должен обеспечить не только наличие «факторов здоровья», но и мотивирующих факторов.

12.3. ТЕОРИИ ПРОЦЕССА МОТИВАЦИИ

Наиболее известными теориями процесса мотни ции являются:

• теория справедливости;

• теория ожидания;

• теория постановки целей;

• концепция партиейпативного управления.

Теория справедливости

Основателем данной теории является С. Адаме. Основные идеи теории справедливости:

• человек сравнивает полученное вознаграждение с усилиями, затраченными на достижение результата;

• он также сравнивает свое вознаграждение с вознаграждени ем других сотрудников, выполняющих аналогичную работу;

• на основе этих субъективных оценок человек меняет свое поведение. Например, если работник считает вознагражде ние несправедливым, то он снижает результативность труди настолько, насколько снижено его вознаграждение. Чтобы у работников не складывалось мнение о несправедливом вознаграждении, менеджеру необходимо:

• применять систему материального стимулирования, в которой установлена тесная связь между затратами труда и вознаграждением;

• проводить разъяснительную работу среди персонала по дифференциации оплаты труда.

Практическая ценность теории справедливости для менеджеров:

• она объясняет ту или иную реакцию работника на вознаграждение;

• она позволяет предвидеть поведение работника. Теория ожидания

Основными разработчиками теории ожидания являются В. Врум, Л. Портер и Э. Лоулер.

Ожидание — это представление человека о том, в какой мере его действия приведут к определенным результатам. Ожидание оказывает очень сильное влияние на поведение человека в организации.

Процесс мотивации по теории ожидания как бы слагается из взаимодействия трех составляющих: усилие, исполнение, результат.

I горня ожидания изучает взаимодействие этих трех составляющих и базируется на трех взаимосвязях:

штраты труда — результаты труда (ожидание того, что за-■рлченные усилия обязательно приведут к результату); рпультаты труда — вознаграждение (ожидание того, что за конкретный результат будет получено вознаграждение); Валентность (удовлетворенность) вознаграждения (ожидание ioio, что вознаграждение будет валентным, т.е. ценным для работника).

Основной тезис данной теории: для того чтобы система гимулирования подтолкнула человека к деятельности, он дол-си верить, что его усилия увеличат вероятность получения come гствующего вознаграждения. Практическая ценность теории ожидания для менеджеров: объясняет им, что люди осуществляют свои действия в соответствии с тем, к какому возможному результату (вознаграждению) эти действия могут привести; позволяет им сделать прогноз поведения подчиненного при известных системах мотивации труда работников. Теория постановки целей

Основные разработчики теории постановки целей Э. Лок и Г. Латэм.

Сущность теории — цели, которые ставит перед собой чело-иск, определяют его поведение. Ради достижения поставленных целей он осуществляет определенные действия.

Процесс мотивации посредством постановки цели можно представить в виде нескольких этапов (рис. 12.4).

|

1 |

Осознание окружения и оценка событий |

|

||

|

2 |

Определение цели, задающей направление и интенсивность действий |

|

||

|

3 |

Составление плана по достижению цели |

|

||

|

4 |

Осуществление действий (выполнение запланированной работы) |

|

||

|

5 |

Получение результата |

|

||

|

6 |

Удовлетворенность (неудовлетворенность) результатом |

Рис. 12.4. Схема процесса мотивации посредством постановки целей

Концепция партисипативного управления

В концепции партисипативного управления учитываете i • тественное стремление человека участвовать в протекающий % организации процессах. Она исходит из того, что если челоив| принимает участие во внутриорганизационной деятельное!и и выработке решений, то он работает с большей отдачей.

На практике применяются разные методы привлечения ри ботников организации к управлению (рис. 12.5). -Направления реализации концепции ^ |

||

|

1 |

Предоставление работникам права самостоятельно принимай, решения по поводу осуществления своей деятельности (например, определять режим работы и т.п.) |

|

||

|

2 |

Привлечение работников к принятию решений по поводу выполняемой ими работы |

|

||

|

3 |

Предоставление работникам права контроля качества произведенной продукции |

|

||

|

4 |

Привлечение работников к рационализаторской деятельности |

|

||

|

5 |

Предоставление права на формирование рабочих групп и т.п. |

Рис. 12.5. Практическое применение концепции партисипативного управления

♦ КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

1. Эффективное управление человеком может быть обеспечено через понимание его мотивации. Мотивация — это совокупность внутренних и внешних факторов, которые побуждают человека к деятельности для достижения определенных целей. Мотивирование — это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к определенным действиям.

2. Мотивирование может быть представлено в виде шести стадий: возникновение потребностей, поиск путей устранения потребностей, определение направления (цели) действия, осуществление действия, вознаграждение за осуществление действия и устранение потребности.

t Процесс мотивации очень сложен и неоднозначен. ..... шуст две группы теорий (содержательные и процессуаль-

I ш.наюшиеся объяснил, этот процесс.

I Mi содержательных теорий наиболее признанной являет-

.......Р»я А- Маслоу, Которая утверждает, что люди в своих мо-

1Н1МШП1Ч опираются на Пять видов потребностей. При этом по-,|..опт 1'и формируют Иерархию, в которой любая потребность

• и.....интся мотиватор0м после ТОго, как низшая из иерархии

.....pi оностей будет Удовлетворена.

. Геория мотивацИи ^ Альдерфера выделяет три группы

ребностей: существования, связи и роста. Альдерфер счита-, I 'но в отличие от теории Маслоу, движение от потребности ......ребности идет в обе стороны: наверх, если не удовлетвори, и я потребность нижнего уровня, и вниз, если не удовлетвори! I с я потребность более высокого уровня.

I еория мотивации МакКлелланда утверждает, что людей

.....нвируют потребности высших уровней: власти, достижения

и причастности.

6. Согласно теории ф Герцберга, так называемые «факторы I тромья» (заработная плата, условия и режим работы, межлич-Ностные отношения и т.п.) создают у человека лишь чувства Наличия или отсутствия неудовлетворенности работой и не относятся к мотивируЮщИМ факторам. Мотивация человека цолжна обеспечиваться такими факторами, как достижение, признание, продвижение работника по службе и т.п.

7. Сущность теории справедливости заключается в том, что работник сравнивает полученное вознаграждение с усилиями, епраченными на Достижение результата, и с вознаграждением других работников. Если работник считает вознаграждение несправедливым, то он снижает результативность труда.

8. Согласно теории ожидания, наиболее эффективная мотивация достигается тогда, когда люди верят, что их усилия поз-полят им достичь цели и приведут к получению соответствующего результата и вознаграждения.

9. Теория постановки целей утверждает, что поведение человека определяется теми целями, которые он ставит перед собой, так как ради достижения поставленных целей он осуществляет определенные действия.

10. Концепция партисипативного управления исходит из того, что человек ра50хает с большей отдачей, лучше, более производительно, если он принимает участие в выработке решений и другой внугриорганизационной деятельности.

Концепция партисипативного управления

В концепции партисипативного управления учитываем I тественное стремление человека участвовать в протекаюши организации процессах. Она исходит из того, что если челв принимает участие во внутриорганизационной деятельное ш. выработке решений, то он работает с большей отдачей.

На практике применяются разные методы привлечения ■ ботников организации к управлению (рис. 12.5).

Направления реализации концепции

Предоставление работникам права самостоятельно принима решения по поводу осуществления своей деятельности (например, определять режим работы и т.п.)

Привлечение работников к принятию решений по поводу выполняемой ими работы

Предоставление работникам права контроля качества произведенной продукции

Привлечение работников к рационализаторской деятельности

5 Предоставление права на формирование рабочих групп и т.п.

Рис. 12.5. Практическое применение концепции партисипативного управления

♦ КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

1. Эффективное управление человеком может быть обеспечено через понимание его мотивации. Мотивация — это совокупность внутренних и внешних факторов, которые побуждают человека к деятельности для достижения определенных целей. Мотивирование — это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к определенным действиям.

2. Мотивирование может быть представлено в виде шести стадий: возникновение потребностей, поиск путей устранения потребностей, определение направления (цели) действия, осуществление действия, вознаграждение за осуществление действия и устранение потребности.

Процесс мотивации очень сложен и неоднозначен. I шуст две группы теорий (содержательные и процессуаль-"1,1 мющиеся объяснить этот процесс. III содержательных теорий наиболее признанной являет-ррии Л. Маслоу, которая утверждает, что люди в своих мо-пн\ опираются на пять видов потребностей. При этом пони, in формируют иерархию, в которой любая потребность омится мотиватором после того, как низшая из иерархии бностей будет удовлетворена.

Теория мотивации К. Альдерфера выделяет три группы

.....репиостей: существования, связи и роста. Альдерфер счита-

• | по в отличие от теории Маслоу, движение от потребности i потребности идет в обе стороны: наверх, если не удовлетво-|iHi п я потребность нижнего уровня, и вниз, если не удовлетво-

I.....си потребность более высокого уровня.

Гсория мотивации МакКлелланда утверждает, что людей шинируют потребности высших уровней: власти, достижения причастности.

6. Согласно теории Ф. Герцберга, так называемые «факторы рровья» (заработная плата, условия и режим работы, межлич-Остные отношения и т.п.) создают у человека лишь чувства 1личия или отсутствия неудовлетворенности работой и не от-осятся к мотивирующим факторам. Мотивация человека

чжна обеспечиваться такими факторами, как достижение, ризнание, продвижение работника по службе и т.п.

7. Сущность теории справедливости заключается в том, что работник сравнивает полученное вознаграждение с усилиями, ia траченными на достижение результата, и с вознаграждением Вругих работников. Если работник считает вознаграждение несправедливым, то он снижает результативность труда.

8. Согласно теории ожидания, наиболее эффективная мотивация достигается тогда, когда люди верят, что их усилия позволят им достичь цели и приведут к получению соответствующего результата и вознаграждения.

9. Теория постановки целей утверждает, что поведение человека определяется теми целями, которые он ставит перед собой, так как ради достижения поставленных целей он осуществляет определенные действия.

10. Концепция партисипативного управления исходит из того, что человек работает с большей отдачей, лучше, более производительно, если он принимает участие в выработке решений и другой внутриорганизационной деятельности.

11. Рассмотренные в данной главе теории мотивации ниц зывают менеджерам, как можно осуществить мотивирои.ш деятельности работников на достижение желаемых результат!

♦ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Раскройте сущность понятий «потребности», «мотивации», «мотивирование», «стимулирование», «вознаграждение».

2. Как вы понимаете мотивационный процесс?

3. Какие теории мотивации вы знаете?

4. В чем сущность теорий мотивации Маслоу и Альдерфери?

5. В чем особенность теории приобретенных потребно* i , МакКлелланда?

6. Назовите сходства и различия между теориями Маслоу I Герцберга.

7. Какие отличия между содержательными теориями мотив! ции и теориями процесса мотивации?

8. Раскройте содержание теории справедливости и теории ожидания.

9. В чем особенности теории постановки целей и концепции партисипативного управления?

♦ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Мотивирование работников организации

Возьмите несколько (5—6) категорий работников организа ции или вашего вуза (например, директор, специалист, рабочий, преподаватель, студент и т.п.) и выясните их наиболее важные желания или потребности, требующие удовлетворения. Объясните по каждому работнику, какие теории мотивации могут быть использованы для активизации их трудовой деятельности. Определите возможные способы мотивации указанных лиц.

Данное задание можно оформить в приведенную ниже таблицу.

Предложения по мотивации работников

(наименование организации)

Должность работника |

Наиболее важные для работника желания и потребности (не более четырех) |

Какие теории мотивации могут быть использованы для активизации деятельности работника |

Способы мотивации |

1. |

|

|

|

2. |

|

|

|

3. |

|

|

|

и т.д. |

|

|

|

ИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нтинский О.С, Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. — I г изд. — М.: Экономиста, 2005. — 670 с. Ил, юу А. Мотивация и личность: пер. с англ. 3-е изд. СПб.: Питер, 2003. — 352 с.

1 /. I кон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: и, I» с англ.- М: Дело, 2000. — 704 с.

I, рминология менеджмента: Словарь / Сост. А.К Семенов, It II. Набоков. — М.: Маркетинг, 2002. — 224 с.

ва 13. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ

13.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ГРУППЫ

Большинство людей почти всю свою сознатель-> жизнь проводят в организациях, живут по ее законам, вза-i II действуют с другими членами организации. Установление ||'|.|иичного взаимодействия человека и организации является ■ иной из важнейших задач менеджмента.

Входя в новую организацию, человек сталкивается с орга-и и 1лционным окружением и прежде всего с группой, в рамках | шорой он будет работать.

Группа — это относительно обособленное объединение небольшого количества людей (обычно не более десяти) для достижения и1'чцей (групповой) цели.

Характерные особенности группы:

• члены группы идентифицируют себя и свои действия с группой (мы, у нас, наши, нам, и т.п.);

• взаимодействие носит характер непосредственных устойчивых контактов;

наличие неформального распределения ролей, признаваемое группой (например, координаторы, генераторы идей, контролеры и т.п.).

Существуют формальные и неформальные группы. Формальные группы — это, по существу, структурные подразделения организации. Неформальные группы создаются членами организации (а не распоряжением руководства) в соответствии с их общими интересами, увлечениями и взаимными симпатиями. Далее нами будут рассматриваться лишь формальные группы.

Наряду с выполнением определенной работы человек в группе:

• учится, перенимая опыт других;

• получает признание, вознаграждение;

• получает уверенность в себе;

• ощущает поддержку, помощь;

• избегает одиночества, состояния ненужности;

• стремится быть нужным кому-то. Взаимодействие человека и группы проявляется в след)

ющем:

• группа оказывает огромное влияние на поведение человек i

• поведение человека, его действия вносят определенный вклад в жизнь группы.

Отношения в группе возникают между людьми как носите лями определенных социальных ролей.

Роль — это относительно постоянная система поведения со гласно более или менее четко установленному эталону. С ролью всегда связываются определенные права, обязанности и ожидания. Индивид, не оправдывающий их, подвергается санкциям, а оправдывающий — поощрению.

Обычно выделяют «производственные и межличностные» роли. В свою очередь, эти роли также можно классифицировать по тому или иному признаку.

Например, Веснин В.Р. [2, с. 83] выделяет восемь «производственных» ролей.

1. Координатор обладает наибольшими организаторскими способностями и становится в силу этого руководителем коллектива. Его главная обязанность — уметь работать с членами группы и направлять их активность на достижение поставленных целей.

2. Генератор идей, как правило, самый способный и талантливый член коллектива. Он разрабатывает варианты решений стоящих перед коллективом задач, но в силу своей несобранности неспособен реализовать их на практике.

3. Контролер обладает глубокими знаниями, опытом, эрудицией и может оценить любую идею, выявить ее сильные и слабые стороны, подтолкнуть других к работе по ее дальнейшему совершенствованию.

4. Шлифовальщик обладает широким взглядом на проблему и поэтому при необходимости умеет «увязать» ее решение с другими задачами коллектива.

5. Энтузиаст (самый активный член коллектива) увлекает своим примером окружающих на действия по реализации поставленной цели.

Искатель выгод — посредник во внутренних и внешних отношениях, придающий определенное внутреннее единство и Iютвиям членов коллектива.

Исполнитель добросовестно реализует чужие идеи, но нуж-Иется при этом в постоянном руководстве. Помощник — человек, который лично ни к чему не стремится, довольствуется вторыми ролями, но готов всегда оказать содействие другим в работе и в жизни.

Считается, что коллектив будет нормально функциониро-I, при полном распределении и добросовестном исполнении вречисленных ролей. Если его членов окажется меньше восьми, то кому-то придется одновременно играть две роли.

Роли, связанные с межличностными отношениями, обычно |с iят на ведущих и ведомых. Первую образуют лица авторитетные, честолюбивые и чем-то привлекательные для окружающих. Но вторую входят все остальные.

В рамках группы между ее членами могут возникать следующие типы отношений:

• дружеская кооперация, взаимопомощь, основанные на полном доверии;

дружеское соревнование и соперничество в отдельных сферах в рамках позитивных взаимоотношений; невмешательство, дистанцирование друг от друга; соперничество, ориентация на индивидуальные цели, негативное отношение друг к другу.

Повседневная деятельность членов группы подчинена ряду законов, среди которых можно особо выделить:

• закон сохранения личного положения, достоинства, социального статуса;

• закон компенсации недостатка одних способностей другими, а также опытом и навыками работы.

13.2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМАЛЬНЫХ ГРУПП

Эффективность и конкурентоспособность любой организации обеспечивают ее подразделения (формальные группы). Поэтому очень важно создать соответствующие условия для эффективной деятельности всех групп (подразделений) организации.

На функционирование группы наиболее заметное влияние оказывают следующие факторы: размер группы, статус членов

группы, система вознаграждения, нормы поведения, лично, i ные характеристики членов группы, сплоченность (рис. 13.1).

Характеристики формальных групп

Размер группы |

|

|

Статус членов группы |

|

|

||

Система вознаграждения |

Нормы поведения |

||

|

|

||

Личностные характеристики членов группы |

Сплоченность |

||

|

|||

Рис. 13.1. Факторы, влияющие на эффективность работы групп

Размер группы. Исследованиями ученых и практиками менеджмента установлено, что предпочтительная численность группы должна составлять 5-10 человек. При этом наилучший размер группы зависит от многих факторов, в том числе задач, стоящих перед группой. Меньшие по численности группы, как правило, принимают более точные решения, а ее члены испытывают наибольшую удовлетворенность работой. С увеличением размера группы усложняется общение, контроль, труднее достигается согласие по тем или иным вопросам. В конечном итоге эффективность работы группы снижается.

Статус членов группы. Члены группы, как правило, имеют разные должности или их назначение. Члены группы, чей статус выше, оказывают большее влияние на решения группы. Они обычно являются инициаторами новых подходов, идей, решений и т.п. Наоборот, члены группы с низким статусом могут устраняться от обсуждения принимаемых решений, снижать интерес к работе и достижению группой поставленных целей. Поэтому для повышения эффективности деятельности группы необходимо стремиться, чтобы решения принимались сознательно всеми членами группы.

Система вознаграждения оказывает существенное влияние на поведение членов группы в целом и во многом зависит от ха

i iера деятельности группы. При этом может применяться /шнидуально-сдельная, коллективно-сдельная или оплата из юджета, заработанного группой. Как показывает практика, бо-.ффективно работают группы, в которых при низкой взаимозависимости между членами группы допускается высокая шфференциаиия в оплате труда и, наоборот, при высокой взаимозависимости поддерживается низкая дифференциация в оплате труда.

Нормы поведения оказывают сильное влияние на человека и 10 многом определяют эффективность деятельности группы. Голько при выполнении этих норм человек может рассчиты-иаи> на признание и поддержку группы. Нормы поведения поддерживают цели и задачи организации, поощряют поведение отдельного человека, направленное на выполнение этих задач и Постижение поставленных целей. В каждой группе могут устанавливаться свои нормы поведения, способствующие повышению эффективности ее деятельности. Среди них могут быть: честность, гордость за группу, добросовестное отношение к работе, «потребитель всегда прав», четкое выполнение поставленных задач, повышение квалификации и т.п.

Личностные характеристики членов группы, а также способности, образование и жизненный опыт оказывают очень большое влияние на функционирование группы. Наиболее значимыми для организации являются следующие характеристики человека: удовлетворенность работой, увлечение работой и приверженность организации. Именно эти характеристики определяют результаты его работы, количество прогулов, количество допущенных браков и т.п.

Сплоченность группы. Под сплоченностью обычно понимается мера тяготения членов группы друг к другу. Сплоченная группа, как правило, хорошо работает, а производительность ее труда выше, чем в других группах. В сплоченных группах меньше напряженности, непонимания друг друга, враждебности и недоверия. Повышение сплоченности группы достигается путем проведения собраний, обсуждения итогов работы и планов на очередной период, выделения вклада каждого члена группы в достижение общих целей.

На функционирование группы могут оказывать влияние и другие факторы. Но их влияние, как правило, менее заметное, чем факторов, рассмотренных выше.

13.3. ВНУТРИ0РГАНИЗАЦИ0ННЫЕ КОНФЛИКТЫ

Конфликты — столкновение противоположат правленных интересов, целей и мнений двух или более сторон этом одна или обе стороны не идут на уступки дру,- Ьш а стремятся к достижению односторонних выгод.

Большинство конфликтов человека и организации (и! группы) происходят из-за несоответствия между ожиданиями представлениями человека об организации и его месте в щ с одной стороны, и ожиданиями организации в отношении ч# ловека и его роли в ней — с другой.

Чтобы сделать соответствующими друг другу ожидания А ловека и организации при отборе персонала необходимо руководствоваться принципом соответствия роли, которую нопыЦ сотрудник готов выполнять, и места, которое может предли жить ему организация.

В этих целях у желающего поступить на работу в орган» w цию прежде всего необходимо выяснить:

• на какое место в организации он претендует;

• какие роли он может и готов выполнять;

• какое вознаграждение его устраивает и т.п.;

• как важны для него перспективы продвижения в должно сти.

В свою очередь организация должна довести до работника следующую информацию:

• какую роль (должность) ему предполагают дать;

• требуемые квалификационные и личностные характеристики;

• какую работу он должен выполнять;

• предполагаемое вознаграждение;

• перспектива роста и т.п.

В плановой экономике конфликты рассматривались негативно и все действия администрации сводились к их немедленному подавлению. Современная точка зрения состоит в том, что многие конфликты не только допустимы, но и желательны, ибо позволяют выявить невидимые негативные процессы, что в целом облегчает управление и способствует повышению его эффективности.

Для правильного понимания сущности, причин и методов преодоления конфликтов необходимо провести их классификацию (табл. 13.1).

Таблица 13.1

Классификация конфликтов

-, II 111,1* |

Виды конфликтов |

Сущность или причины конфликтов |

I.....' I.I |

Внутриличностные |

Обусловлены противоречием человека с самим собой; порождаются: а) необходимостью выбора между взаимоисключающими вариантами действий; б) потребностями и возможностями; в) влечениями и обязанностями |

Межличностные |

На 75-80% порождаются столкновением материальных интересов отдельных субъектов |

|

Между личностью и группой |

Обусловлены несовпадением индивидуальных и групповых норм поведения |

|

Межгрупповые |

Порождаются борьбой за ограниченные ресурсы или сферы влияния |

|

/|iiilll'HI> конфликта |

Горизонтальные |

Конфликты между отдельными подразделениями |

Вертикальные |

Конфликты между различными уровнями иерархии |

|

Характер шшфликта |

Объективные |

Связаны с реальными проблемами и недостатками, возникающими в организации |

Субъективные |

Обусловлены психологической несовместимостью людей, их нежеланием понять друг друга |

|

Степень открытости конфликта |

Скрытые |

Конфликты прячут от посторонних глаз. Они развиваются в форме интриги |

Открытые |

Конфликты, о которых знает руководство организации и ее члены |

|

Последствия конфликта |

Конструктивные |

Предполагают возможность рациональных преобразований в организации, способствующих ее развитию |

Деструктивные |

Конфликты, не имеющие под собой реальной почвы |

Конфликт можно рассматривать как развивающийся процесс, состоящий из нескольких этапов.

1. На первом этапе этого процесса возникает конфликтная ситуация, т.е. такое положение дел, при котором интересы сторон объективно вступают в противоречие друг с другом, но открытого столкновения еще нет. Она может возникнуть как по «инициативе» сторон, так и без их участия.

10- 1380

145

Со временем конфликтная ситуация может:

• исчезнуть, если перестанет существовать сам объем, I дивший ее;

• сохраниться в прежнем состоянии;

• трансформироваться в другую;

• обостриться под воздействием инцидента, т.е. столкнот оппонентов.

2. Вторая фаза конфликта — инцидент (открытое столкни ние сторон), который может возникнуть целенаправленно произойти случайно в силу сложившихся обстоятельств.

Возникшая конфликтная ситуация или инцидент Moryi кончиться как сами по себе, так и по инициативе оппонеп в результате переосмысления ими своих взглядов.

3. Третьей фазой развития конфликта является кризис и рШ рыв отношений между оппонентами. Разрыв отношений проИ! ходит в том случае, когда оппонентов уже нельзя посадить 1 стол переговоров.

4. На четвертой фазе развития конфликта происходит его и вершение. Это, как правило, очень болезненный для конфликт ющих сторон процесс, требующий от них переосмысления свопу взглядов, позиций, определенных уступок оппоненту и т.п.

13.4. ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Процесс преодоления конфликта может происхо

дить:

• без непосредственного участия руководителя (силами самих сторон);

• при его активном вмешательстве и управлении.

В первом случае выделяют несколько стратегий поведения участников конфликта:

Стратегия ухода от конфликта. Если конфликт имеет субъективные причины, такая стратегия благоприятна, ибо дает им возможность успокоиться, осмыслить ситуацию и прийти к выводу, что для противостояния нет оснований и его продолжение бессмысленно. Если же конфликт объективен, то эта стратегия ведет к проигрышу как участников конфликта, так и организации в целом.

Стратегия приспособления. Данная стратегия также ослабляет накал страстей и дает возможность лишний раз осмыслить ситуацию и сохранить на перспективу хорошие отношения.

§тегия решения конфликта силой в свою пользу. Однако Hi ( фатегии проигравшая сторона с поражением не сми-I сонфликт в любой момент может вспыхнуть с новой и неизвестно чем впоследствии закончится. ритегия примирения через поиск компромисса. Позволяет пни. отношения и что-то приобрести, вместо того чтобы Потерять.

шратегия окончательного разрешения конфликта в рамках шального сотрудничества сторон. Выгодна всем, поскольку превращает оппонентов в партнеров и улучшает ситуацию 1>н организации.

Руководители для управления конфликтом могут использо-| иве стратегии.

Предупреждение конфликта. Она представляет собой сово-.ппость мероприятий организационного и разъяснительного вктера:

мраведливое распределение ресурсов и вознаграждения; шенение структуры организации и системы управления ю;

блюдение правил внутренней жизни, традиций, стандартов поведения, служебной этики.

Разрешение конфликта. При этой стратегии руководитель определяет причины возникновения конфликта, его границы и . овместно с участниками пытается найти пути выхода из него, применяя административные методы воздействия, если стороны не желают следовать убеждениям и разумным доводам.

Для разрешения конфликтов, получивших развитие, применится следующие методы.

I. Использование руководителем своего положения в организации (приказ, распоряжение и т.п.).

«Разведение» частей организации — участников конфликта (по ресурсам, целям, средствам и т.п.), то есть снижение их взаимозависимости друг от друга.

Создание определенного «задела» в работе, взаимозависимых подразделений (например, увеличение нормативного объема запаса комплектующих изделий и т.п.). Введение специального интеграционного механизма для конфликтующих подразделений (например, введение общего куратора для конфликтующих отделов).

о*

147

♦ КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

1. Человек почти всю свою жизнь проводит в организации и живет по ее законам. Установление органичного взаимодг!|! ствия человека и организации (или группы) является одном Ц важнейших задач менеджмента.

2. Группа — относительно обособленное объединение Л1 дей (обычно не более десяти), осуществляющих совмести\.и действия для достижения общей цели. Отношения между лю п ми в группе складываются исходя из выполнения ими опрсдг ленных ролей. Роль — это относительно постоянная системи поведения человека в группе. Роли подразделяются на промт водственные и межличностные.

3. В рамках группы между ее членами могут возникать еле дующие отношения: дружеская кооперация; дружеское сорсм нование; невмешательство в дела друг друга; соперничество и негативное отношение между членами группы.

4. На эффективность работы группы наиболее заметное вли яние оказывают размер группы, статус членов группы, система вознаграждения, нормы поведения, личностные характеристики членов группы и сплоченность или конфликтность группы.

5. Конфликт — столкновение или отсутствие согласия между отдельными лицами или подразделениями, обусловленное различием взглядов, позиций или интересов. В зависимости от классификационного признака выделяют следующие виды конфликтов: а) межличностные, межгрупповые, между личностью и группой; б) горизонтальные и вертикальные; в) объективные и субъективные; г) скрытые и открытые; д) конструктивные и деструктивные.

6. При преодолении конфликта без участия руководителя могут быть применены следующие стратегии: а) ухода от конфликта; б) приспособления; в) решения конфликта силой; г) примирения; д) окончательного разрешения.

Руководитель для управления конфликтом может использовать две стратегии: 1) предупреждения конфликта; 2) разрешения конфликта.

♦ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы характерные особенности группы?

2. Что получает человек от общения с группой?

3. Приведите одну из известных вам классификаций социальных ролей в группе.

Какие факторы оказывают влияние на эффективность работы группы и каким образом?

II чем сущность конфликта между человеком и организацией? Лайте классификацию конфликтов. Какова сущность конфликта как процесса? | Какие стратегии разрешения конфликта силами самих сторон вы знаете?

} Какова стратегия и тактика руководителя в разрешении конфликтов?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Конфликт человека с группой

Опишите в терминах данной главы известный вам конф-кт в организации или студента с группой. Предложите меры ПО преодолению конфликта. Задание можно оформить в приведшую ниже таблицу.

Анализ конфликта между_

Аспекты проблемы |

Краткий ответ |

Характеристика конфликтующих сторон |

|

Сущность конфликта |

|

Причина конфликта |

|

Характер конфликта |

|

Степень открытости конфликта |

|

Конструктивные начала конфликта |

|

Наиболее эффективный вариант разрешения конфликта: а) со стороны человека; б) со стороны группы |

|

Последствия конфликта |

|

♦ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басовский Л.Е. Менеджмент: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2003. - 216 с.

2. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник для вузов. 2-е изд., пере-раб. и доп. — М.: ТК Велби, Проспект, 2004. — 504 с.

3. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: пер. с англ.: Учеб. пособие. — Издательский дом Вильяме, 2000. — 272 с.

4. Лютенс Ф. Организационное поведение: пер. с англ. 7-е изд. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 692 с.

5. Шермерорн Д., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение, 8-е изд.: пер. с англ. / Под ред. Е.Т. Молл. — СПб.: Питер, 2004. — 637 с.