- •Список сокращений и словарь технических терминов

- •Содержание

- •Введение

- •1.Состояние проблемы. Цели и задачи исследования

- •1.4. Выводы, постановка цели и задач исследования

- •2.Единая система управлениядвижения поездов

- •2.1.Предпосылки создания

- •2.2.Цели проекта и структура системы ertms/etcs

- •2.3.Приемоотвечик eurobalise

- •2.4.Шлейф euroloop

- •2.5.Система радиосвязи euroradio

- •2.6. Локомотивное оборудование eurocab

- •2.7. Первая ступень оснащения etcs (level 1)

- •2.8.Вторая ступень оснащения etcs (level 2)

- •2.9.Третья ступень оснащения etcs (level 3)

- •2.10. Различные режимы ведения поезда

- •3.Микропроцессорная система централизацииebilock-950

- •3.1.Эксплутационно-технические характеристики системы

- •3.2. Структура системы

- •3.3. Процессорный модуль централизации

- •3.3.1. Аппаратные средства

- •3.3.2.Структура аппаратных средств

- •3.4.Методы обеспечения безопасности

- •4.Увязка ertms/etcs и мпц ebilock-950

- •4.1.Опыт внедрение зарубежных железных дорог

- •4.2. Совместное использование мпц Ebilock-950 и ertms/etcs на железных дорогах Украины

- •5.Отказы микропроцессорных систем. Методы повышения безотказности и безопасности микропроцессорных систем

- •5.2. Применения точечных путевых датчиков в области железнодорожной автоматики

- •5.2.1.Типы датчиков. Емкостные датчики

- •5.2.2. Индуктивные датчики

- •5.2.3. Датчики пути и скорости

- •5.2.4. Датчики контроля проследования поезда

- •5.2.5. Принцип действия и основные параметры точечных путевых датчиков счета осей

- •5.2.6. Принцип действия магнитоиндукционного путевого датчика

- •5.2.7. Принцип действия индукционного электромагнитного путевого датчика

- •5.2.8. Потенциометрические датчики

- •5.2.9. Гальванический преобразователь

- •5.2.10. Термоэлектрические преобразователи

- •5.2.11. Оптические датчики

- •5.2.12.Пьезоэлектрические преобразователи

- •5.2.13. Тензочувствительные преобразователи (тензорезисторы)

- •Ппппппп

- •Список использованной литературы

- •Список рисунков

- •Список таблиц

- •Аннотация

5.2.12.Пьезоэлектрические преобразователи

Пьезоэлектрические преобразователи основаны на использовании прямого пьезоэлектрического эффекта, заключающегося в появлении электрических зарядов на поверхности некоторых кристаллов (кварца, сёгнетовой соли и др.) под влиянием механических напряжений. Это преобразователи генераторного типа, однако, их выходная мощность мала, поэтому к выходу преобразователя должен быть подключен измерительный усилитель с возможно большим входным сопротивлением (1011Ом и более).

В пьезоэлектрических преобразователях применяют главным образом кварц, который обладает высокой механической прочностью и очень слабой зависимостью параметров от температуры.

5.2.13. Тензочувствительные преобразователи (тензорезисторы)

Принцип действия термопреобразователей сопротивления (терморезисторов) основан на зависимости электрического сопротивления проводников и полупроводников от температуры. В основе работы тензорезисторов лежит явление тензоэффекта, заключающееся в изменении сопротивления резисторов, выполненных из проводников или полупроводников, при их механической деформации.

Характеристикой тензоэффекта материала является коэффициент относительной тензочувствительности

![]() ,

(5.7)

,

(5.7)

где

![]() - относительное изменение сопротивления

резистора;

- относительное изменение сопротивления

резистора;

![]() - относительное изменение линейного

размера резистора.

- относительное изменение линейного

размера резистора.

В настоящее время наиболее широко используются наклеиваемые тензопреобразователи (рис.3.3).

Рис. 5.7. Тензочувствительный преобразователь

Преобразователь представляет собой тонкую зигзагообразно уложенную и приклеенную к полоске бумаги (подложке 1) проволоку 2 (проволочную решетку). Преобразователь включается в схему с помощью привариваемых или припаиваемых выводов 3. Преобразователь наклеивается на поверхность исследуемой детали так, чтобы направление ожидаемой деформации совпадало с продольной осью решетки.

Для изготовления

преобразователей применяется главным

образом проволока диаметром 0,02—0,05 мм

из константана, имеющего коэффициент

![]() .

Применяются также фольговые и пленочные

тензорезисторы, габаритные размеры

которых меньше габаритных размеров

проволочных тензорезисторов.

.

Применяются также фольговые и пленочные

тензорезисторы, габаритные размеры

которых меньше габаритных размеров

проволочных тензорезисторов.

Изменение температуры вызывает изменение функции преобразования тензорезисторов, что объясняется температурной зависимостью сопротивления преобразователя и различием температурных коэффициентов линейного расширения материала тензорезистора и исследуемой детали. Влияние температуры устраняется обычно путем применения соответствующих методов температурной компенсации.

Для измерения выходной величины тензорезисторного преобразователя чаще всего применяют мостовые схемы. Тензорезисторы всех типов находят широкое применение для измерения деформаций, усилий, давлений, моментов и т. п.

Широкое распространение на практике получили более дешевые медные терморезисторы, имеющие линейную зависимость сопротивления от температуры:

![]() ,

при

,

при

![]() ,

(5.8)

,

(5.8)

где

![]()

Недостатком меди является

небольшое ее удельное сопротивление и

легкая окисляемость при высоких

температурах, вследствие чего конечный

предел применения медных термометров

сопротивления ограничивается температурой

180 ![]() .

По стабильности и воспроизводимости

характеристик медные терморезисторы

уступают платиновым.

.

По стабильности и воспроизводимости

характеристик медные терморезисторы

уступают платиновым.

Стандартные платиновые

термометры сопротивления имеют

обозначение ТСП, а медные ТСМ. При

температуре 0

сопротивления

![]() термометров равно: платиновых 1; 5; 1О;

50; 100; 500 Ом, медных 10,50, 100 Ом.

термометров равно: платиновых 1; 5; 1О;

50; 100; 500 Ом, медных 10,50, 100 Ом.

По сравнению с металлическими

тензорезисторами более высокой

чувствительностью обладают полупроводниковые

терморезисторы (термитсоры). Они имеют

отрицательный температурный коэффициент

сопротивления, значение которого при

20

составляет

![]() ,

т. е. на порядок больше, чем у меди и

платины. Полупроводниковые терморезисторы

при весьма малых размерах имеют высокие

значения сопротивления (до 1МОм).

,

т. е. на порядок больше, чем у меди и

платины. Полупроводниковые терморезисторы

при весьма малых размерах имеют высокие

значения сопротивления (до 1МОм).

Для измерения температуры наиболее распространены полупроводниковые терморезисторы типов КМТ (смесь окислов кобальта и марганца) и ММТ (смесь окислов меди и марганца).

Термисторы имеют нелинейную функцию преобразования, которая достаточно хорошо описывается формулой

![]() ,

(5.9)

,

(5.9)

где

![]() - абсолютная температура;

- абсолютная температура;

![]() - коэффициент, имеющий размерность

сопротивления;

- коэффициент, имеющий размерность

сопротивления;

![]() - коэффициент, имеющий размерность

температуры.

- коэффициент, имеющий размерность

температуры.

Кроме нелинейности функции преобразования, недостатком термисторов является плохая воспроизводимость характеристик, т.е. значительное отличие характеристик одного экземпляра от другого.

5.3. Повышение показателей надежности (безопасности и безотказности) МПЦ путем резервирования. Анализ эффективности систем резервирования

Современные системы, с использованием идентификации подвижного состава, построены на основе точечных путевых датчиков (ТПД), которые в развитых странах во многом определяют общую эффективность автоматических систем управления движением поездов. Актуальность новых разработок и широкого внедрения современных точечных путевых датчиков в странах СНГ в настоящее время также вызвано созданием международных транспортных коридоров, в которых применяются системы идентификации подвижного состава. Такие наиболее известные датчики обнаружения транспортных средств, как рельсовые цепи, фотоэлектрические устройства, шлейфы не решают задачи высокой точности позиционирования оси колесной пары, надежного счета осей, что необходимо для современных систем управления движением поездов. Чтобы повысить степень надежности устройств железнодорожной автоматики и телемеханики необходимо дублировать одни датчики информации о состоянии путевых участков другими, т.е. возникает потребность в резервировании аппаратуры.

Резервирование может иметь разную структуру и принцип функционирования. Каждая резервируемая структура имеет свои собственные показатели безопасности, безотказности, надежности и потому применения той или другой конфигурации, определяется необходимыми уровнями этих показателей для данной системы.

При построении безопасных структур в настоящее время больше всего применяют двухканальные и трехканальные (мажоритарные) структуры. Проведем анализ этих структур. Двухканальная (дублируемая) система, которую называют “два из двух ”. Состояния системы в зависимости от состояний каналов приведены в табл. VI.

Таблица VI. Состояния системы в зависимости от состояний каналов

Состояние |

Состояние системы “два из двух ” |

|

ТПД 1 |

ТПД 2 |

|

Работоспособное |

Работоспособное |

Работоспособное |

Работоспособное |

Неработоспособное |

Защитное |

Неработоспособное |

Работоспособное |

Защитное |

Неработоспособное |

Неработоспособное |

Опасное |

Один канал називається система “один из одного”. Система работоспособна только в том случае, когда работоспособные оба канала. Если известная интенсивность отказов одного канала, то показатели безотказности одного канала рассчитываются по формулам:

![]() ;

(5.10)

;

(5.10)

![]() ;

(5.11)

;

(5.11)

.

(5.12)

.

(5.12)

Система “два из двух ” работоспособная только в том случае, когда работоспособные оба канала, тогда

![]() ;

(5.13)

;

(5.13)

![]() ;

(5.14)

;

(5.14)

![]() ;

(5.15)

;

(5.15)

.

(5.16)

.

(5.16)

Система переходит в опасное состояние, когда не работоспособные оба канала. Поэтому

![]() ;

(5.17)

;

(5.17)

![]() ;

(5.18)

;

(5.18)

;

(5.19)

;

(5.19)

.

(5.20)

.

(5.20)

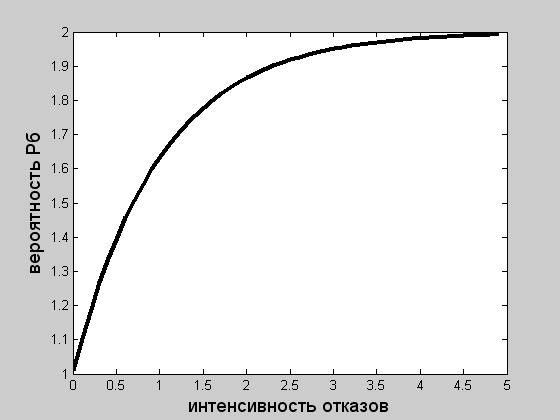

На (рис.5.8) показанный график отношения вероятности безопасности двухканальной системы к одноканальной в зависимости от интенсивности отказов.

Рис.5.8 График соотношения безопасности двухканальной и одноканальной систем (отношение вероятностей безотказности)

Для данного момента времени t вероятность безопасной работы системы “два из двух” увеличивается в сравнении с вероятностью безопасной работы одного канала у

(![]() раз,

так как

раз,

так как

=

= );

(5.20)

);

(5.20)