- •Содержание

- •Введение

- •Внутренняя энергия

- •Обратимые процессы

- •Энтропия

- •Правило фаз

- •Устойчивость

- •Принцип Лешателье (теорема торможения)

- •Механизм реакций

- •Диффузия

- •Скорость образования новых фаз

- •Температурный коэффициент скорости реакции

- •Модуль I Магматические горные породы

- •Тема 1. Магма и кристаллизация магматических расплавов Лекция 1. Общие понятия о магме

- •1.1. Строение Земли

- •1.2. Природа магмы

- •1.3. Температура магм

- •1.4. Процесс охлаждения магмы

- •Лекция 2. Родоначальные магмы

- •2.1. Природа и происхождение ультраосновной магмы

- •Серпентинизация перидотитов

- •Между 500 и 625 ºС - оливин→тальк;

- •Между 625 и 800 ºС – оливин→энстатит→тальк;

- •Выше 800 ºС - оливин→энстатит.

- •Плавление природных перидотитов и варианты моделей плавления

- •2.2. Происхождение базальтовой магмы

- •2.3. Происхождение гранитной магмы

- •Лекция 3. Причины разнообразия магматических пород

- •3.1. Магматическая дифференциация

- •3.2. Ассимиляция

- •3.3. Гибридизация магмы

- •3.4. Смешение магм

- •3.5. Условия кристаллизации магмы

- •Лекция 4. Общие закономерности кристаллизации магмы

- •4.1. Кристаллизация по закону эвтектики

- •Диаграмма кристаллизации по закону эвтектики в системе диопсид-анортит

- •4.2. Кристаллизация по закону перитектики

- •Диаграмма кристаллизации по закону перитектики в системе форстерит-кремнезем

- •4.3. Кристаллизация по закону непрерывного реакционного взаимодействия (в системах с твердыми растворами)

- •Диаграмма кристаллизации с образованием твердых растворов в системе альбит-анортит

- •4.4. Влияние летучих компонентов на кристаллизацию магмы

- •Образование зонального строения плагиоклазов

- •4.5. Закономерности парагенетических ассоциаций и последовательность выделения минералов

- •4.6. Реакционные ряды минералов

- •Последовательность кристаллизации минералов (по Боуэну)

- •Тема 2. Характерные особенности и классификация магматических пород Лекция 5. Вещественный состав магатических горных пород

- •5.1. Химический состав магматических горных пород

- •5.2. Петрохимические пересчеты

- •Нормативный метод Кросса, Иддингса, Пирсона и Вашингтона (cipw)

- •Нормативно-молекулярный метод п. Ниггли

- •Метод а.Н. Заварицкого

- •5.3. Минералогический состав магматических пород

- •Разделение минералов по их значению в магматической породе

- •Разделение минералов по происхождению

- •Лекция 6. Краткий обзор главных породообразующих минералов магматических пород

- •6.1. Полевые шпаты

- •Плагиоклазы

- •Щелочные (калиево-натриевые) полевые шпаты

- •6.2. Кварц и некоторые модификации SiO2

- •6.3. Фельдшпатоиды

- •Нефелин

- •Содалит и канкринит

- •6.4. Оливин

- •6.5.Пироксены

- •Ромбические пироксены

- •Моноклинные пироксены

- •6.6. Амфиболы

- •Обыкновенная роговая обманка

- •Базальтическая роговая обманка

- •6.7. Слюды

- •Мусковит

- •6.8. Рудные минералы

- •6.9. Акцессорные минералы

- •6.10.Вторичные минералы

- •6.11. Количественно-минеральный состав и систематика магматических пород

- •Лекция 7. Формы залегания магматических горных пород и внутреннее строение интрузивных и экструзивных тел

- •7.1. Экструзивные тела

- •7.2. Интрузивные тела

- •Согласные интрузивные тела

- •Несогласные (секущие) тела

- •7.3. Внутреннее строение экструзивных и интрузивных тел

- •8.1. Структуры магматических пород

- •Кристаллографический габитус главных минералов

- •Идиоморфизм и степень идиоморфизма

- •Закономерные срастания, прорастания и включения

- •Полнокристаллические структуры

- •Неполнокристаллические структуры

- •Скрытокристаллические (криптокристаллические) структуры

- •Стекловатые (гиалиновые) структуры

- •Вулканокластические (пирокластические) структуры

- •8.2. Текстуры магматических пород

- •Разделение текстур по ориентировке составных частей породы в пространстве

- •Разделение текстур по характеру заполнения пространства

- •Лекция 9. Классификация и номенклатура магматических пород

- •9.1. Особенности интрузивных пород и их классификация

- •9.2. Особенности эффузивных пород и их классификация

- •9.3. Особенности жильных (гипабиссальных) пород и их классификация

- •Асхистовые породы

- •Диасхистовые породы

- •Тема 3. Главные типы магматических пород Лекция 10. Гипербазиты (ультраосновные породы, группа перидотита)

- •10.1. Интрузивные породы

- •Оливиниты

- •Перидотиты

- •Пироксениты

- •Горнблендиты

- •10.2. Гипабиссальные породы

- •10.5. Генезис гипербазитов

- •Лекция 11. Базиты (мафиты, группа габбро-базальтов)

- •11.1. Интрузивные породы

- •11.2. Жильные (гипабиссальные) породы

- •Асхистовые породы, связанные с интрузивными телами

- •Диасхистовые породы, связанные с интрузивными телами

- •Гипабиссальные породы, залегающие независимо от интрузивных тел

- •11.3. Эффузивные породы

- •Базальты

- •Эффузивные долериты

- •Базальтовые порфириты и эффузивные диабазы

- •Спилиты

- •Вариолиты

- •11.4. Распространенность базитов и связанные с ними полезные ископаемые

- •11.5. Генезис базитов

- •Расслоенные (псевдостратифицированные) интрузии

- •Докембрийская ассоциация анортозитов

- •Эффузивные ассоциации основных пород

- •Лекция 12. Среднекремнекислые породы известково-щелочного ряда (группа диоритов-андезитов)

- •12.1. Интрузивные породы

- •Диориты

- •Кварцевые диориты

- •12.2. Жильные (гипабиссальные) породы

- •Асхистовые породы

- •Диасхистовые породы

- •12.3. Эффузивные породы

- •Андезиты

- •Андезитовые порфириты

- •12.5. Генезис среднекремнекислых пород

- •Лекция 13. Кремнекислые породы (группа гранитов-риолитов гранодиоритов-дацитов)

- •13.1. Интрузивные породы

- •Нормальные граниты

- •Гранодиориты

- •Щелочные граниты

- •Чарнокиты

- •13.2. Жильные (гипабиссальные) породы

- •Асхистовые породы

- •Диасхистовые породы

- •13.3. Эффузивные породы

- •Кайнотипные породы

- •Палеотипные породы

- •Афировыеые породы

- •13.4. Распространенность кремнекислых пород и связанные с ними полезные ископаемые

- •13.5. Генезис кремнекислых пород

- •Лекция 14. Среднекремнекислые субщелочные породы (группа сиенитов-трахитов)

- •14.1. Интрузивные породы

- •Нормальные сиениты

- •Щелочные сиениты

- •Условия залегания и происхождение

- •14.2. Гипабиссальные породы

- •14.3. Эффузивные породы

- •Трахиты и трахитовые порфиры

- •Трахибазальты

- •Трахиандезиты

- •Трахириолиты

- •Кератофиры

- •Условия залегания и происхождение

- •14.4. Полезные ископаемые

- •Лекция 15. Среднекремнекислые щелочные породы (группа нефелиновых сиенитов-фонолитов)

- •15.1. Интрузивные породы

- •15.2. Гипабиссальные породы

- •15.3. Эффузивные породы

- •15.4. Полезные ископаемые

- •Лекция 16. Группа щелочных габброидов-базальтоидов

- •16.1. Интрузивные породы

- •16.2. Гипабиссальные породы

- •16.3. Эффузивные породы

- •16.4. Полезные ископаемые

- •Лекция 17. Несиликатные магматические породы

- •Лекция 18. Вулканокластические породы

- •18.1. Эффузивно-обломочные породы

- •18.2. Эксплозивно-обломочные (пирокластические) породы

- •18.3. Осадочно-вулканокластические породы

- •Проектное задание к модулю I

- •Тест рубежного контроля к модулю I

- •Модуль II Метаморфические горные породы

- •Тема 1. (Лекция 1) метаморфизм и его признаки

- •1.1. Факторы метаморфизма

- •1.2. Типы метаморфизма

- •Тема 2. (Лекция 2.) состав и строение метаморфических пород

- •2.1. Состав метаморфических пород

- •2.2. Фации метаморфизма

- •2.3. Текстура метаморфических пород

- •2.4.Реликтовые текстуры и структуры, унаследованные от осадочных пород

- •2.5. Реликтовые текстуры и структуры, унаследованные от магматических пород

- •2.6. Реликтовые текстуры и структуры, унаследованные от метаморфических пород

- •2.7. Кристаллобластовая структура и кристаллобластический ряд

- •2.8. Структуры динамометаморфизма

- •Тема 3. (Лекция 3.) принципы классификации метаморфических горных пород

- •Тема 4. Главные типы метаморфических пород Лекция 4. Катакластический метаморфизм

- •Лекция 5. Автометаморфизм

- •5.1. Автометаморфизм ультраосновных пород

- •5.2. Автометаморфизм основных и средних магматических пород

- •5.3. Автометаморфизм кислых магматических пород

- •5.4. Продукты гидротермального метаморфизма

- •Гидротермальный метаморфизм эффузивных пород

- •Лекция 6. Контактовый метаморфизм

- •6.1. Геологические условия залегания контактово-метаморфических пород

- •6.2. Общие свойства роговиков

- •6.3. Главные типы контактово-метаморфических пород

- •6.4. Фации контактового метаморфизма

- •Лекция 7. Региональный метаморфизм

- •7.1. Фации регионального метаморфизма

- •7.2. Ступени регионального метаморфизма

- •7.3. Ряды метаморфических пород

- •Метаморфические породы, возникшие за счет магматических пород

- •7.4. Полезные ископаемые, связанные с регионально-метаморфическими породами

- •Лекция 8. Ультраметаморфизм

- •Тема 5. (Лекция 9) метасоматиты

- •Основные типы метасоматоза

- •Проектные задания к модулю II

- •Тест рубежного контроля к модулю II

- •Список литературы

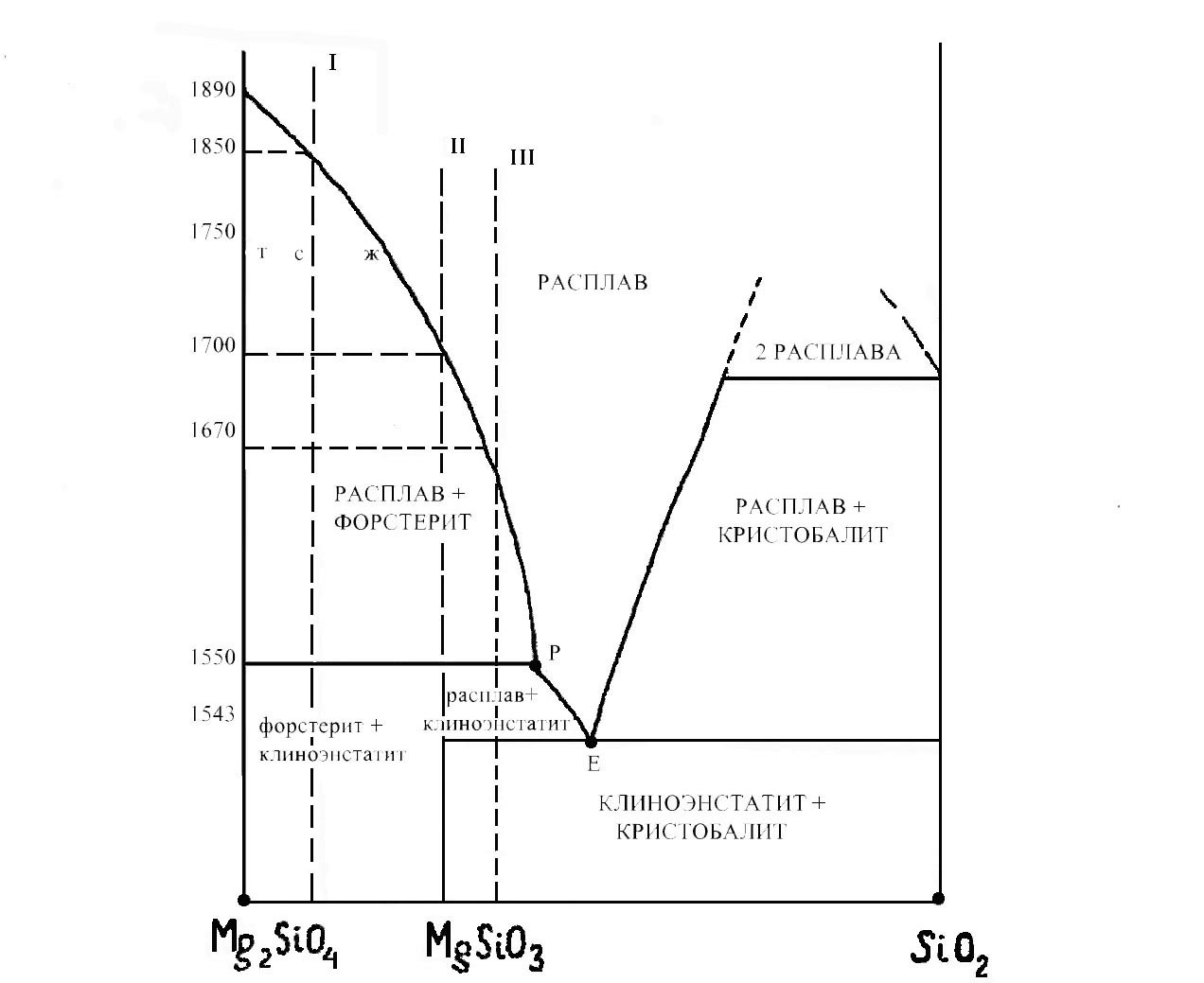

Диаграмма кристаллизации по закону перитектики в системе форстерит-кремнезем

Рис. 4.2

При кристаллизации расплава еще более богатого кремнеземом кристаллизация начнется с выделения кристаллов кристобалита.

Рассмотренный случай очень важен для петрологии, так как иллюстрирует перитектические реакционные соотношения между оливином и ромбическим пироксеном. Реакционные каемки ромбического пироксена вокруг оливина в магматических породах наблюдаются постоянно. Они образуются в том случае, либо когда перитектическая реакция не доходит до конца, либо в результате полного израсходования кремнезема в расплаве, либо в результате резкого изменения температуры, когда выделившиеся кристаллы оливина не успевают прореагировать с расплавом и ромбический пироксен начнет кристаллизоваться из расплава и нарастать на остатки зерен оливина. Реакционные каемки бывают не только вокруг зерен оливина. На кристаллах ромбического пироксена можно видеть каемки моноклинного пироксена, образующиеся в результате не дошедшей до конца реакции между кристаллами ромбического пироксена и расплавом. В реакционных соотношениях находятся моноклинный пироксен и роговая обманка. Реакция кристаллов моноклинного пироксена с расплавом усложняется участием в ней воды. В реакционных соотношениях находятся роговая обманка и биотит. Таким образом, устанавливается определенный прерывно-реакционный ряд цветных минералов: оливин→магнезиальный пироксен→известково-магнезиальный пироксен→амфибол→биотит.

В ходе кристаллизации магмы отдельные члены этого ряда могут выпасть вследствие резкой смены условий. Каемки амфибола вокруг оливина будут свидетельствовать о таком неравновесном состоянии системы в процессе кристаллизации. При нормальном ходе кристаллизации магмы цветные минералы, выделившиеся в первые стадии процесса, полностью исчезают, сменяясь другими. Отсюда понятно, почему в порфировых вкрапленниках эффузивных пород цветной минерал обычно другой, чем тот, который присутствует в соответствующих интрузивных породах. В андезитах во вкрапленниках находятся обычно пироксены, а диоритах – роговая обманка.

Кристаллизация с образованием инконгруэнтно плавящегося соединения имеет место и для некоторых салических минералов. Так кристаллизуется система лейцит-кремнезем, в которой образуется ортоклаз, плавящийся инконгруэнтно. Температура кристаллизации лейцита – 1686 ºС, а температура преобразования его в ортоклаз – 1170 ºС. Этот процесс объясняет невозможность совместного нахождения фельдшпатоидов и кварца. Подобные реакции могут происходить и в многокомпонентной системе.

4.3. Кристаллизация по закону непрерывного реакционного взаимодействия (в системах с твердыми растворами)

Большинство минералов магматических пород представляют собой твердые растворы, то есть – совершенную изоморфную смесь двух или более компонентов. Плагиоклазы – изоморфная смесь альбита и анортита, щелочные полевые шпаты – калиевого полевого шпата и альбита, оливин – форстерита и фаялита и т.д. Поэтому кристаллизация расплавов, из которых образуются твердые растворы, имеет важное значение. В таких расплавах кристаллизация идет по закону непрерывного реакционного взаимодействия. Особенности кристаллизации по этому закону следующие: 1) в процессе кристаллизации состав выделившихся твердых кристаллов непрерывно изменяется; 2) температура определяет не только количественное соотношение выделившихся кристаллов и расплава, но и состав твердой фазы; 3) между выделившимися кристаллами и расплавом в течение всего процесса кристаллизации имеет место непрерывное реакционное взаимодействие, в результате которого изменяется состав расплава и твердой фазы; 4) прибавление к легкоплавкому компоненту более тугоплавкого может вызвать повышение температуры начала кристаллизации расплава смеси; 5) температура начала кристаллизации, состав первых кристаллов твердой фазы, а также температура конца кристаллизации, состав последних порций расплава и состав образовавшихся твердых кристаллов зависит исключительно от состава смеси.

Рассмотрим процесс кристаллизации в очень важной системе альбит-анортит (рис. 4.3). Температура плавления анортита – 1550 ºС. Прибавление альбита постепенно понижает температуру начала кристаллизации расплава смеси. Температура плавления альбита – 1100 ºС. Небольшое прибавление аноритта сразу же повышает температуру начала кристаллизации расплава смеси. Так расплав, содержащий 20% анортита и 80% альбита, начнет кристаллизоваться при температуре 1350 ºС. Верхняя кривая на рисунке характеризует температуру начала кристаллизации и состав расплава, а нижняя кривая – температуру конца кристаллизации и состав твердой фазы.

Из расплава, содержащего 40% альбита и 60% анортита при температуре 1475 ºС начнут выделяться кристаллы плагиоклаза, номер которого будет 87. При понижении температуры состав расплава будет изменяться в сторону обогащения альбитом, но и состав плагиоклаза тоже будет обогащаться альбитом. При температуре 1425 ºС кристаллов плагиоклаза и расплава будет поровну. Номер плагиоклаза будет 78, а расплав будет содержать 58% альбита и 42% анортита. При температуре 1350 ºС в равновесии будут уже кристаллы плагиоклаза № 65 в количестве 85% и 15% расплава, содержащего всего 25% анортита. Количество расплава с понижением температуры непрерывно уменьшается и при 1325 ºС уменьшится до 0. Номер плагиоклаза станет 60. Состав последних порций расплава будет содержать 80% альбита и 20% анортита. Таким образом, кристаллизация данного расплава закончится при температуре 1325 ºС.

При нормальном ходе кристаллизации состав расплава и состав твердых кристаллов изменяется непрерывно. Это возможно только при достаточно медленном остывании, когда реакция доходит до конца. При кристаллизации магмы в глубинных условиях плагиоклаз, выделившийся в