- •Глава 1

- •1.1. Принципы управления и задачи, решаемые автоматизированными системами

- •1.2. Автоматизация управления системой электроснабжения

- •1.3. Информация в системах управления электроснабжением железных дорог

- •1.5. Демодуляция

- •1.6. Кодирование

- •Глава 2

- •2.3. Шифраторы и дешифраторы

- •2.4. Триггеры

- •2.6. Распределители импульсов

- •2.8. Устройства, реагирующие на уровни сианалов

- •2.9. Врелязадающие и времяизлеряющие схемы

- •2.10. Модуляторы импульсных последовательностей

- •Глава 3

- •3.1. Устройства автоматического повторного

- •Глава 4

- •4.1. Назначение устройств автоматики контактной сети

- •Устройства автоматики фидеров контактной сети переменного тока

- •Испытание контактной сети постоянного тока до апв

- •Устройство автоматики фидеров контактной сети постоянного тока

- •Автоматика постов секционирования

- •Автоматика пунктов параллельного соединения

- •Автоматизация работы трансформаторов

- •Автоматика понижающих трансформаторов

- •Автоматика трансформаторов собственных нужб

- •Глава 6 принципы построения устройств телемеханики

- •6.4. Методы синхронизации распределителей

- •6.5. Принципы построения устройств телеизмерения

- •Глава 7

- •7.1. Телемеханизация системы электроснабжения

- •7.8 Принципы выполнения ту и тс подсистемы «Лисна-в»

- •7.10. Передающий полукомплект телесигнализации

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

Глава 3

АВТОМАТИКА ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ И ФИДЕРОВ НЕТЯГОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1. Устройства автоматического повторного

включения

Назначение устройств и основные требования. Значительная часть коротких замыканий на воздушных линиях (BJI) электропередачи, вызванных схлестыванием проводов, перекрытием изоляции, срабатыванием разрядников и другими причинами, самоустраняется после снятия напряжения с линии. При этом электрическая дуга, возникшая в месте повреждения, гаснет, не успевая вызвать существенных разрушений. Такие самоустраняющиеся повреждения называются неустойчивыми и составляют 50—90 % от общего количества повреждений.

Реже на ВЛ возникают устойчивые повреждения (обрыв проводов или гирлянд изоляторов, падение или поломка опор и т.д.), которые не могут самоустраниться после отключения напряжения, поэтому их называют устойчивыми. При повторном включении линии, на которой произошло устойчивое повреждение, возникает короткое замыкание (КЗ), и она вновь отключается защитой.

При неустойчивом повреждении линия может быть введена в работу сразу после отключения. Для уменьшения времени перерыва электроснабжения потребителей и ускорения включения линии широко используются специальные устройства автоматического повторного включения (АПВ), время действия которого не превышает нескольких секунд. АПВ восстанавливает нормальную схему сети также и в тех случаях, когда отключение происходит вследствие ошибок персонала или ложного действия релейной защиты.

Как показывает опыт эксплуатации, успешность действия АПВ на BJI достигает 60—80 %.

Наиболее эффективно применение АПВ на линиях с односторонним питанием, так как в этих случаях каждое успешное действие АПВ восстанавливает питание потребителей и предотвращает аварию.

В ряде случаев АПВ используется на кабельных и смешанных кабельно-воздушных линиях 6—10 кВ. Несмотря на то, что повреждения кабелей бывают, как правило, устойчивыми, успешность АПВ составляет 40—60 %. Это объясняется тем, что АПВ восстанавливает питание потребителей при отключении линий вследствие перегрузок, неселективных или ложных действиях релейной защиты, а также при неустойчивых повреждениях на шинах подстанций.

В эксплуатации получили применение следующие виды устройств АПВ: трехфазные (ТАПВ), осуществляющие включение трех фаз выключателя после их отключения релейной защитой; однофазные (ОАПВ), осуществляющие включение одной фазы выключателя, отключившейся при однофазном КЗ; комбинированные, осуществляющие включение трех фаз выключателя (при междуфазных повреждениях) или одной фазы (при однофазных КЗ).

По числу циклов (кратности действия) различают АПВ однократного и многократного действия, однако эффективность второго и последующих повторных включений очень низка. способу воздействия на привод высоковольтного выключателя устройства АПВ делятся на: электрические, выполненные с помощью релейных схем; механические, встроенные в грузовые или пружинные приводы.

Хотя устройства АПВ могут значительно отличаться друг от друга, все они должны удовлетворять следующим требованиям: приходить в действие при аварийном отключении выключателя и не срабатывать при его оперативном отключении; выполнять необходимое число повторных включений (действовать с заданной кратностью) с соответствующими выдержками времени; исключать возможность многократных включений выключателя на устойчивое короткое замыкание (не более заданной кратности); время действия АПВ должно быть минимальным для обеспечения быстрой подачи напряжения потребителям и восстановления нормального режима работы; после успешного повторного включения выключателя линии в работу устройство АПВ должно автоматически возвращаться в положение готовности к новому действию.

Для обеспечения правильной работы АПВ выдержка времени на повторное включение выключателя и время автоматического возврата устройства АПВ в исходное положение выбирают по определенным условиям.

Повторное включение отключившегося выключателя линии становится возможным после перехода привода в положение готовности для включения, т.е.

t1АПВ ≥ tд + tзап (3.1)

где tгп — время готовности привода, которое может изменяться в пределах 0,2—1с для приводов разных типов; — время запаса, учитывающее непостоянство /гп и погрешность действия АПВ, равное 0,3—0,5 с.

АПВ будет успешным, если в месте повреждения линии после снятия с нее напряжения восстановятся изоляционные свойства воздуха, т.е. закончится процесс деионизации. Следовательно, выдержка времени АПВ на повторное включение должна быть больше времени деионизации воздуха

t1АПВ ≥ tд +tзап (3-2)

где tд — время деионизации, составляющее 0,1—0,3 с; t3an — время запаса, принимаемое

3-0,5 с.

Выдержка времени АПВ принимается равной большему значению t1АПВ

Время автоматического возврата устройства АПВ в положение готовности к новому действию для линий с односторонним питанием определяется условием

t2АПВ ≥ tзащ +tоткл + tзап (3-3)

где tзащ — наибольшая въщержка времени защиты; tоткл — время отключения выключателя. В рассматриваемых далее схемах АПВ с использованием комплексных устройств типа РПВ-58 время возврата устройств АПВ в положение готовности t2АПВ составляет 15—20 с, что определяется временем заряда конденсатора. Как правило, это удовлетворяет условию (3.3).

Для выполнения требования к устройствам АПВ приходить в действие при аварийном отключении выключателя и не срабатывать при оперативном отключении в цепях управления и автоматики используются универсальные переключатели и специальные ключи управления или релейные схемы, фиксирующие команды оперативного включения и отключения выключателей.

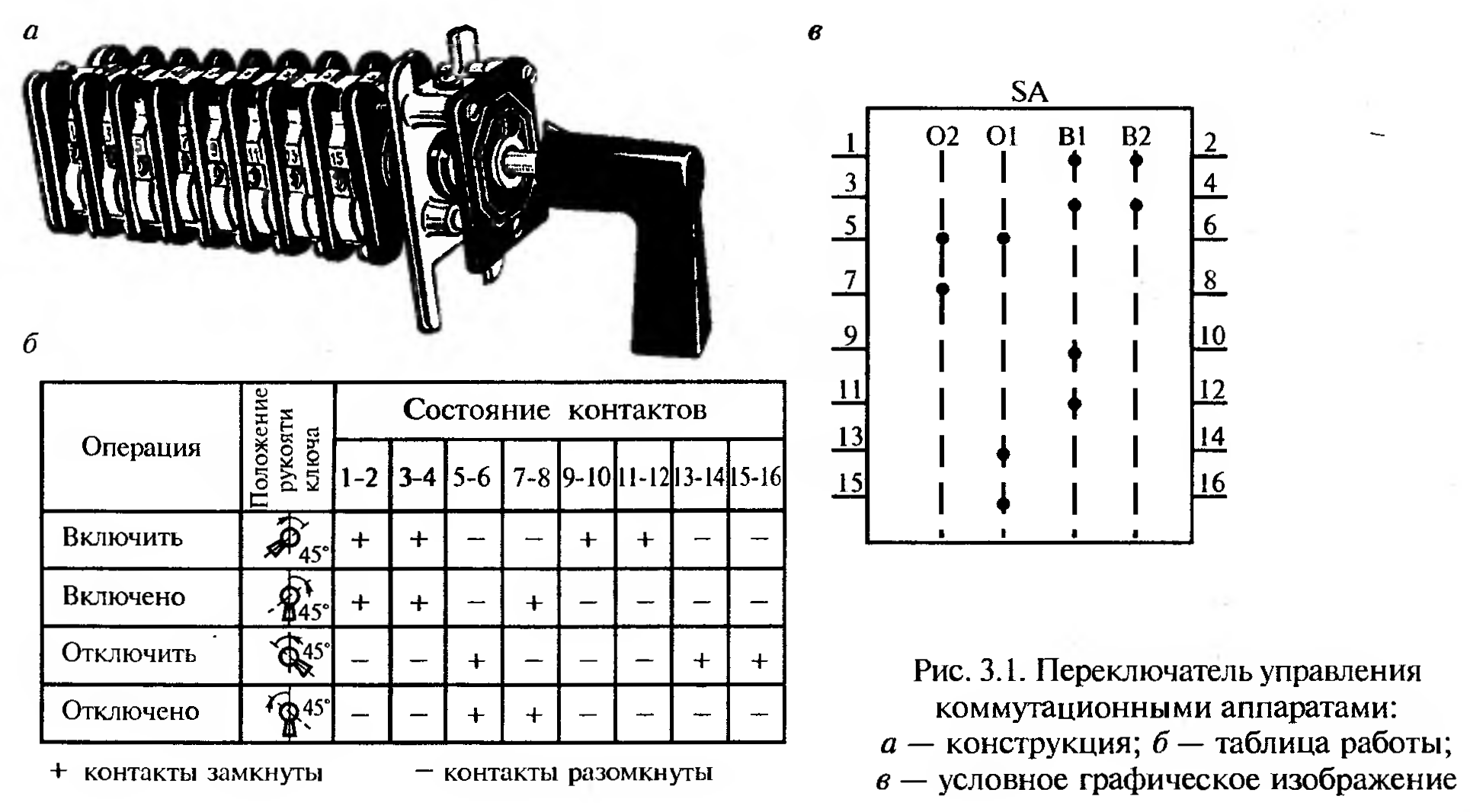

Переключатели и ключи управления. Они применяются для управления коммутационными аппаратами и переключения различных цепей. При подаче команды переключатель переводится из одного положения в другое поворотом рукоятки на некоторый угол. Отдельные типы переключателей выполняются таким образом, что- бы операции могли производиться в два приема для предотвращения ошибок при операциях переключения. Широкое распространение получили переключатели серий ПМО (переключатель малогабаритный общепромышленного назначения) и УП (универсальный переключатель).

Переключатели УП (рис. 3.1, а) и ПМО состоят из набора пакетов (секций), насаженных на общий вал. Каждая секция состоит из изолирующей перегородки, неподвижного и двух подвижных контактов, кулачковых шайб, с помощью которых при повороте рукоятки производится замыкание или размыкание контактов. Переключатель УП имеет четыре положения, соответствующие операциям «Включить», «Включено», «Отключить», «Отключено». Операция «Включить» выполняется поворотом рукоятки на 45° вправо, а «Отключить» — на 45° влево. В обоих случаях после выполнения операции и отпускания рукоятки переключатель устанавливается в исходное положение под действием возвратной пружины.

Переключатель имеет оперативные и сигнальные контакты. Оперативные контакты 13—14 и 15—16 замыкаются кратковременно при повороте рукоятки на отключение, а контакты 9—10 и 11—12 — на включение. На рис. 3.1, б приведена таблица замыкания и размыкания контактов при разных операциях. Графическое условное изображение универсального переключателя УП показано на рис. 3.1, в. Положения переключателя обозначены следующим образом: 01 — отключить, 02 — отключено, В1 — включить, В2 — включено; замкнутое состояние контактов обозначено точкой на пунктирной линии.

Из рис. 3.1, б и 3.1, в видно, что оперативные контакты замкнуты только при повернутой рукоятке и размыкаются после возврата ее в исходное состояние, сигнальные контакты после возврата рукоятки в исходное состояние остаются замкнутыми или разомкнутыми.

Контакты 1—2 и 3—4 фиксируют включенное состояние, замыкаются при включении и остаются замкнутыми, пока ключ управления находится во включенном состоянии. Контакты 5—6 фиксируют отключенное состояние ключа, а контакты 7—8 размыкаются только на время включения и отключения, т.е. рукоятка ключа повернута.

Фиксация команд включения и отключения (рис. 3.2). Эта фиксация осуществляется с помощью релейной схемы при кнопочном управлении выключателями. При нажатии кнопки включения замыкается ее контакт SBC и получает питание реле включения КСС, которое замыкает цепь обмотки включения реле фиксации KQQ. В качестве реле фиксации используются двухпозиционные реле типов РП8 и РП 11, имеющие два электромагнита, между которыми расположен якорь, связанный с контактной системой. При протекании тока по обмотке включения реле якорь переходит во включенное положение, вспомогательные контакты KQQ размыкают цепь обмотки включения, замыкают цепь обмотки отключения, подготавливая реле фиксации к отключению. Обмотки электромагнитов реле не рассчитаны на длительное прохождение тока и поэтому включаются вспомогательными контактами только на время, необходимое для действия реле. Реле включения КСС замыкает при этом также цепь включения выключателя.

При нажатии кнопки отключения SBT получает питание реле отключения КСТ, которое замыкает цепь отключения выключателя и одновременно подает ток в обмотку отключения реле фиксации KQQ, которое возвращается в исходное состояние, при этом цепь обмотки отключения размыкается вспомогательным контактом.

Таким образом, при включенном выключателе положение реле фиксации всегда соответствует положению выключателя. При отключенном же выключателе такое соответствие имеет место только при оперативном отключении выключателя кнопкой SBT. При отключении выключателя под действием релейной защиты реле фиксации остается в положении «Включено», благодаря чему возникает несоответствие между положениями выключателя и реле фиксации, используемое для пуска АПВ. После успешного повторного включения выключателя восстанавливается соответствие положений выключателя и реле фиксации.

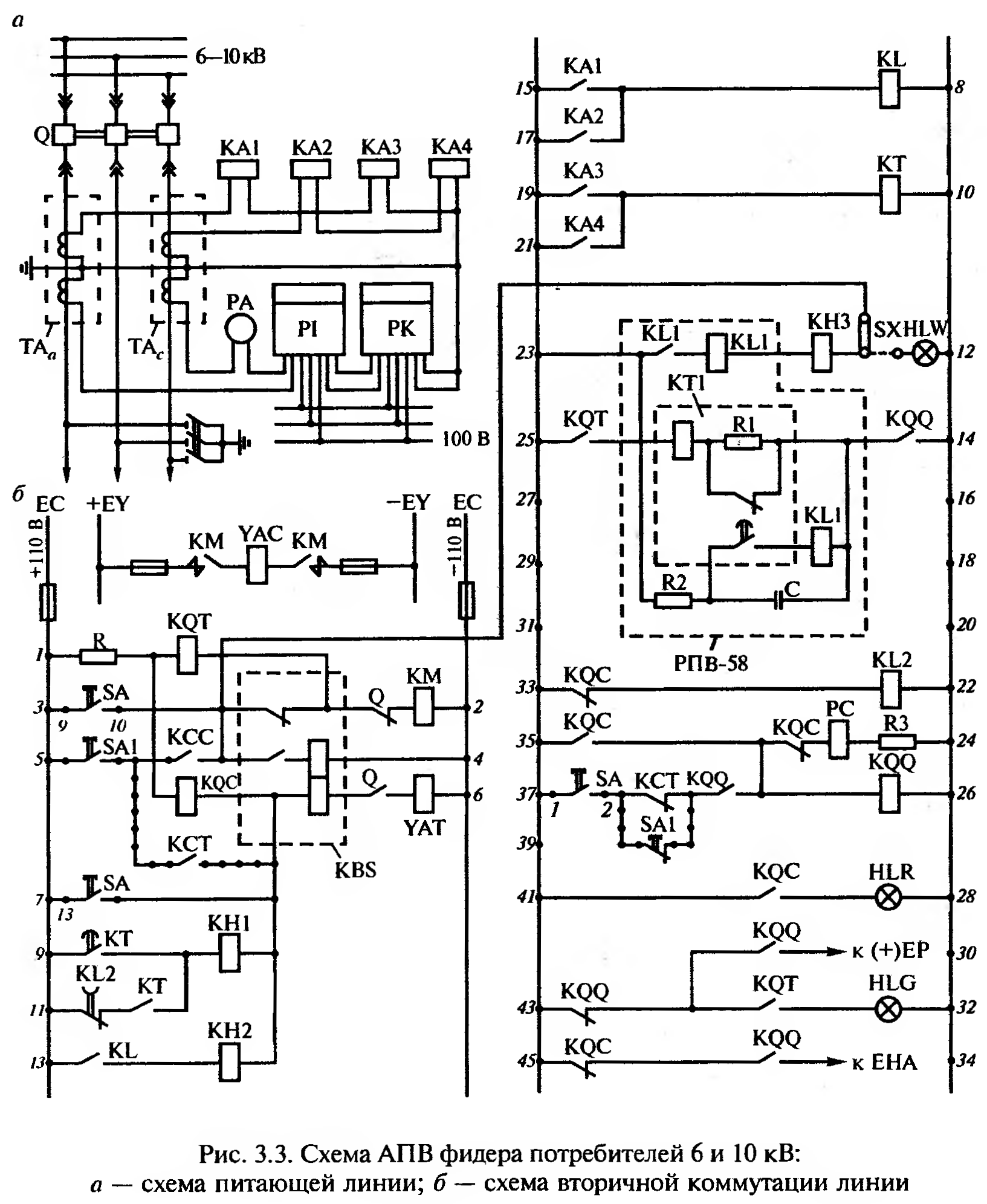

Схема АПВ фидера потребителей 6 и 10 кВ (рис. 3.3). Схема состоит из цепей управления (1—2)—(7—6), защиты (9—6)—(21—10), автоматики (23—12)—(39—26), сигнализации (41—28)—(45—34).

Оперативное включение выключателя осуществляется поворотом ключа управления SA и замыкания его контактами 9—10 цепи (3—2) или замыканием цепи (5—2) контактами реле включения по телеуправлению КСС при включенном ключе телеуправления SA1. При этом получает питание катушка контактора включения масляного выключателя КМ. Контактор замыкает своими контактами цепь катушки включения выключателя YAC. Включившись, выключатель своим контактом Q размыкает цепь 1—2 (5—2) и замыкает цепь 1—6. Контактор КМ и повторительное реле отключенного положения выключателя KQT теряют питание, а повторительное реле включенного положения выключателя KQC получает питание по цепи 1—6. Реле KQT размыкает своими контактами цепь 43—32 зеленой лампы HLG, которая гаснет; реле KQC замыкает цепь 35—26 реле фиксации автоматического отключения выключателя KQQ. Реле KQQ возбуждается и замыкает свои контакты в цепях: 23—14 (начинается заряд конденсатора С через резистор R2), 37—26 (реле KQQ становится на самоподпитку, так как контакты 1—2 ключа SA замкнуты, фиксируя его включенное положение), 30—32 (готовится цепь подключения лампы HLG к шине мигания (+)ЕР), 45—34 (готовится цепь питания шины аварийной сигнализации ЕНА от шины +ЕС). Контакт KQQ в цепи 43—32 размыкается, благодаря чему при автоматическом отключении выключателя лампа HLG отключена от шины +110 В и получает пульсирующее напряжение от шины (+)ЕР.

Автоматическое отключение выключателя линии при КЗ и перегрузках осуществляют токовая отсечка (ТО) и максимальная токовая защита (МТЗ). Реле токовой отсечки КА1, КА2 и реле максимальной токовой защиты КАЗ, КА4 (рис. 3.3) подключены ко вторичным обмоткам трансформаторов тока ТАа и ТАС. При коротком замыкании на линии реле токовой отсечки КА1 и КА2 замыкают цепи 15—8 или 17—8 промежуточного реле отсечки KL, которое в свою очередь замыкает цепь 13—6 катушки отключения выключателя YAT через обмотку указательного реле отсечки КН2. В результате выключатель Q линии отключается.

Токовые реле МТЗ КАЗ и КА4 срабатывают при перегрузке линии или удаленном коротком замыкании (в мертвой зоне ТО). Они замыкают цепи 19—10 или 21—10 реле времени МТЗ КТ, которое с выдержкой времени замыкает цепь 9—6 катушки отключения через обмотку указательного реле МТЗ КН1, в результате чего выключатель Q отключается.

Автоматическое повторное включение выключателя осуществляет устройство РПВ-58. При отключении выключателя релейной защитой замыкается в цепи 1—2 контакт Q, повторительное реле KQT получает питание, его контакт замыкает цепь 25—14 реле времени КТ1 устройства РПВ-58. Контакт реле фиксации KQQ в этой цепи остается замкнутым после отключения выключателя релейной защитой, т.к. ключ SA включен, его контакты 1—2 в цепи 37—26 катушки KQQ замкнуты. Через эти же контакты по цепи 37—24 получает питание счетчик аварийных отключений выключателя PC при замыкании контактов повторительного реле KQC после размыкания цепи 1—6 контактом Q и прекращения питания обмотки KQC. Реле времени КТ1 с замедлением замыкает свой контакт в цепи 29—18, конденсатор С разряжается через контакт КТ1 на шунтовую обмотку двухобмоточного реле KL1 по цепи: С—КТ1—KL1—С. Контакт реле KL1 замыкает цепь 23—2 (23—KL1—KL1—КНЗ—SX—KBS—Q—КМ—2) контактора КМ включения выключателя, который в свою очередь замыкает цепь катушки включения выключателя YAC, выключатель включается.

После включения выключателя цепи 23—2 и 1—2 размыкаются контактом выключателя Q, катушки реле KL1 и KQT в этих цепях обесточиваются и размыкают своими контактами цепи 23—2 и 25—14. Реле времени КТ1 теряет питание и размыкает свой контакт в цепи 29—18, после чего начинается заряд конденсатора С, подготовка устройства РПВ-58 к новому повторному включению. Время заряда конденсатора С составляет 15—20 с. Если в течение этого времени выключатель вновь отключится, то повторного включения его не произойдет, т.к. импульс разряда конденсатора на обмотку KL1 будет недостаточно мощным для включения реле KL1. Таким образом обеспечивается однократность АПВ.

Ускорение действия МТЗ после оперативного или автоматического включения выключателя на КЗ обеспечивается замыканием цепи 11—6 контактом КТ без выдержки времени. Контакт реле ускорения защиты KL2 в этой цепи замыкается при отключении выключателя (замыкается цепь 33—22 обмотки KL2 контактом KQC) и остается замкнутым в течение некоторого времени после его включения.

Оперативное отключение выключателя осуществляется поворотом ключа SA и замыкания его контактами 13—14 цепи 7—6 катушки отключения YAT или замыканием контакта реле отключения по телеуправлению КСТ в цепи 5—6. При этом получает питание катушка отключения YAT и выключатель отключается. Одновременно размыкается цепь 37—26 контактами 1—2 ключа SA или контактом реле отключения по телеуправлению КСТ (контакты SA1 при этом разомкнуты), реле фиксации KQQ теряет питание и размыкает свои контакты в цепи 25—14 запуска АПВ, поэтому автоматического повторного включения не происходит. Реле KQQ замыкает свои контакты в цепи 43—32 и лампа HLG при отключенном выключателе (контакт KQT замкнут) горит ровным светом, сигнализируя об отключенном состоянии выключателя.

Сигнализация автоматического отключения выключателя релейной защитой осуществляется миганием зеленой лампы HLG при замыкании цепи 30—32 контактом повторительного реле KQT. При этом контакт реле KQQ в этой цепи остается замкнутым, а в цепи 43—32 — разомкнутым, так как реле KQQ по цепи 37—26 получает питание.

Блокировка многократного включения выключателя на устойчивое КЗ в случае зали- пания в замкнутом состоянии контактов реле KL1 в цепи 23—2 обеспечивается включением в схему управления специального блокировочного реле KBS, имеющего две обмотки — рабочую последовательную и параллельную удерживающую. Реле KBS срабатывает при прохождении тока по катушке отключения YAT и рабочей обмотке KBS (цепь 9—6 или 13—6). При этом замыкается цепь 23—4 контактом реле KBS и по удерживающей обмотке реле блокировки протекает ток. Другой контакт реле KBS размыкает цепь 23—2 катушки контактора КМ, благодаря чему предотвращается включение выключателя.

Аналогично блокировка предотвращает многократные включения выключателя при оперативных включениях по цепи 3—2 или 5—2 (по телеуправлению). Реле KBS удерживается во включенном состоянии до снятия команды на включение выключателя и прекращение питания удерживающей обмотки реле.

АПВ линии с двусторонним питанием. Устройства АПВ на таких линиях имеют следующие особенности: повторное включение линии производится после ее отключения с двух

сторон выключателями Q1 и Q2 (рис. 3.4, а) для ликвидации ее неустойчивого повреждения; первым включается выключатель Q2 при условии отсутствия напряжения в линии, что контролируется с помощью реле напряжения KV2, подключенного к линии через шкаф отбора напряжения AV2 (контакты реле KV2 на рис. 3.4, б замкнуты в цепи 23—24, перемычка SX2 в этой цепи включена); вторым включается выключатель Q1 при условии наличия напряжения в линии, что контролируется с помощью реле напряжения KV1, подключенного к линии через шкаф отбора напряжения AV1, причем это напряжение должно изменяться синхронно и синфазно с напряжением U1 на шинах подстанции.

При несинхронном режиме работы источников G1 и G2 угол б между напряжениями U1 и U2 (рис.3.4, в) будет изменяться от 0 до 360°, проходя через 180°, при котором разность напряжений ∆U достигает U1, а уравнительный ток при включении выключателя в этот момент может превысить ток КЗ.

Проверка синхронизма осуществляется с помощью реле контроля синхронизма KSS, одна обмотка которого подключена через трансформатор напряжения TV к шинам с напряжением U1, вторая — через AV1 к линии с напряжением U2. Результирующий магнитный поток в реле, создаваемый его обмотками, пропорционален ∆U до тех пор, пока AU превышает заданное значение, реле KSS находится в возбужденном состоянии, а его контакты в цепи 21—22 (рис. 3.4, б) разомкнуты. Угол δср между U1 и U2, при котором происходит срабатывание реле, выбирают в пределах 20—40°. Когда значение 8 становится меньше δср, реле KSS замыкает контакты и осуществляет пуск устройства АПВ. Таким образом происходит автоматическое повторное включение с ожиданием синхронизма (АПВ ОС).

Схема АПВ ОС (рис. 3.4, 6) состоит из цепей: управления (1—2)—(15—16), фиксации команды управления (17—18)—(19— 20), автоматики (21—22)—(31—32).

Оперативное включение выключателя линии производится с проверкой отсутствия напряжения (выключатель Q2) или с проверкой наличия напряжения на шинах и в линии (выключатель Q1), при этом перемычка SX1 замыкает цепь 3—2, а перемычка SX3 в цепи 29—30 разомкнута.

Включение выключателя осуществляется кнопкой SBC. По цепи 1—2 протекает ток, возбуждается реле команды включения КСС и становится на самоподпитку по цепи 3—2, в которой замыкается контакт КСС. Другим своим контактом реле КСС замыкает цепь 21—26 (КСС—KSS—KV1— KQT— КТ— КТ) включения выключателя Q1 (перемычка SX2 при этом отключена) или (КСС—SX2—KV2—KQT—КТ—КТ) включения выключателя Q2 (накладка SX2 включена). Реле КТ при этом возбуждается и с выдержкой времени замыкает цепь разряда конденсатора С на обмотку промежуточного реле KL. Заряд конденсатора С предварительно был произведен по цепи 29—26 через резистор R2. Реле KL замыкает цепь катушки контактора включения выключателя КМ (29— KL— KL—КСС—32— 6— KSB—Q—КМ—10). Контактор КМ при срабатывании замыкает цепь катушки включения YAT. Включение выключателя приводит к переключению повторительных реле. Катушка KQT в цепи 9—10 теряет питание при размыкании контакта Q выключателя. В свою очередь реле KQT размыкает цепь 21—26 реле времени КТ, которое размыкает свой контакт в цепи разряда конденсатора С. После этого начинается заряд конденсатора по цепи 29—26 и подготовка к следующему включению. В цепи 9—14, которая замыкается контактом Q выключателя, получает питание повторительное реле KQC. Его контакт замыкает цепь 19—20 и переключает реле фиксации команды KQQ, которое размыкает своим контактом цепь 19—20 катушки включения, замыкает цепь 17—18, подготавливая цепь катушки отключения реле KQQ, и замыкает цепь 23—24, подготавливая пусковую цепь 23—26 к запуску устройств АПВ.

Автоматическое повторное включение осуществляется после отключения выключателя линии Q под действием релейных защит. Контакт реле KQT создает цепь 23—26 реле времени КТ, которое с выдержкой времени замыкает цепь разряда конденсатора С на катушку реле KL. При срабатывании реле KL создается цепь 29—10 через последовательную катушку реле KL, его контакт, катушку указательного реле автоматики КН, контакт реле блокировки KBS, контакт выключателя Q и катушку КМ контактора включения выключателя. Катушка указательного реле КН при этом не шунтируется контактом КСС реле команды включения, как при оперативном включении выключателя. Реле КН срабатывает, сигнализируя персоналу о действии АПВ.

Оперативное отключение выключателя линии производится замыканием кнопки SBT в цепи 75—16 реле команды отключения КСТ. Реле КСТ замыкает цепь 13—14 катушки отключения выключателя YAT, что приводит к его отключению. Другой контакт реле КСТ замыкает цепь 17—18 катушки отключения реле фиксации KQQ, которое отключается, замыкая цепь 19—20 и размыкая цепи 17—18 и 23—26 запуска АПВ. Следовательно, при оперативном отключении АПВ не действует.

Оперативное включение выключателя без проверки синхронизма (выключатель Q1) или отсутствия напряжения на линии (выключатель Q2) осуществляется путем переключения перемычек SX1 (замыкается цепь 3—10) и SX3 (замыкается цепь 29—30 разряда конденсатора С). При включении кнопкой SBC замыкается цепь 1—2 реле КСС, которое своими контактами собирает цепь 3—10 катушки контактора КМ, который замыкает цепь катушки включения выключателя YAC, и выключатель включается. Другим своим контактом КСС замыкает цепь разряда конденсатора С на резистор R3 (С—R3—SX3—КСС—30—26— С), что предотвращает срабатывание устройств АПВ при включении выключателя на КЗ.

Блокировка включения выключателя от многократных включений по цепи 3—10 при устойчивом КЗ на линии осуществляется с помощью реле блокировки KBS. При отключении выключателя от защиты ток катушки отключения YAT протекает через последова тельную обмотку реле KBS, которое срабатывает, переключает свои контакты, размыкая цепь 3—10 и замыкая цепь 3—12 удерживающей параллельной обмотки KBS. Удерживающая обмотка KBS будет получать питание по цепи 3—12 до размыкания ее контактом КСС, а контакт KBS в цепи 3—10 катушки контактора КМ будет оставаться разомкнутым, предотвращая повторные включения выключателя. Таким образом, реле KBS разрешает одно включение выключателя при однократном нажатии кнопки SBC.

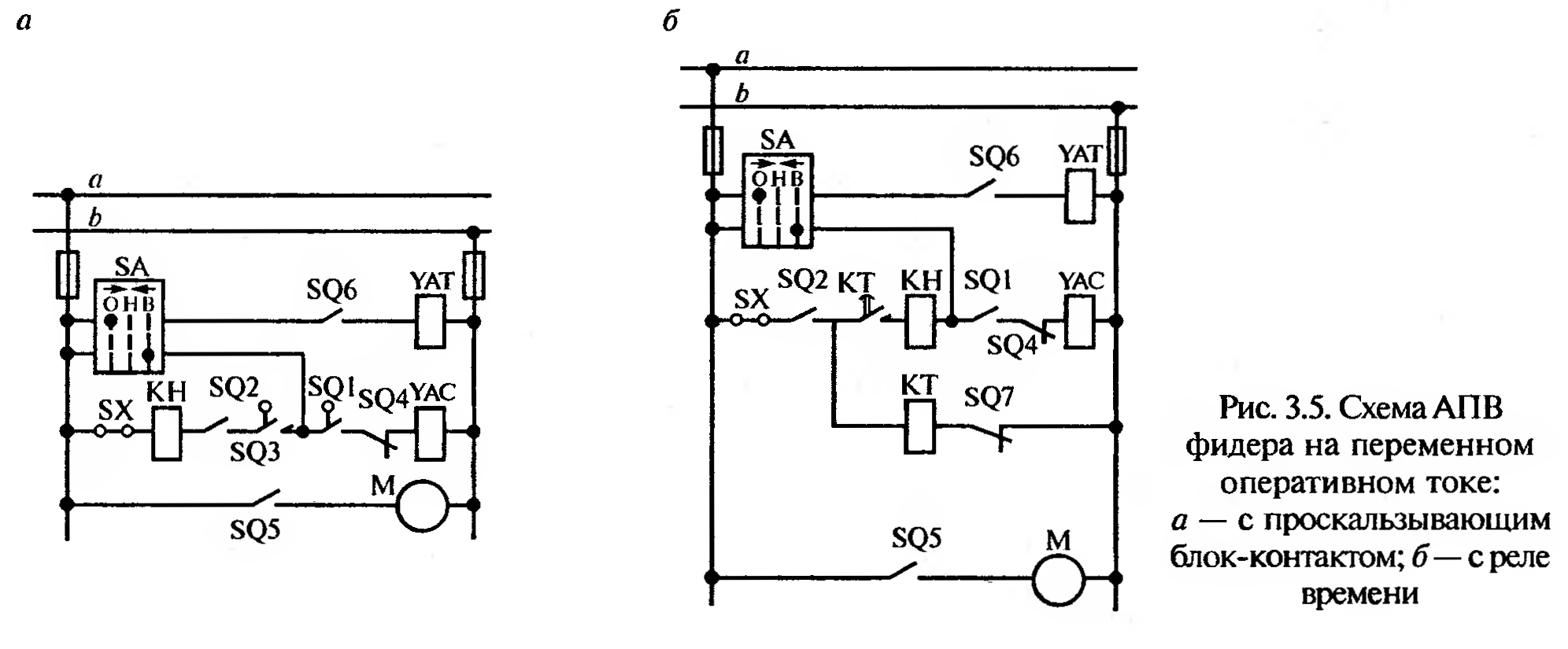

Устройство АПВ на переменном оперативном токе. Такое устройство АПВ можно осуществить на выключателях с грузовыми и пружинными приводами. На рис. 3.5 приведены схемы однократного АПВ для выключателей с пружинным приводом ПП-67. В схемы управления входят различные вспомогательные контакты SQ. В зависимости от того, с какими деталями и узлами привода связаны эти контакты, их можно разделить на три группы.

Первая группа контактов привода выключателя связана с механизмом натяжения включающих пружин и переключается при изменении их состояния. Вспомогательный контакт SQ1 (рис. 3.5, a и б), разомкнутый при ненатянутых пружинах и замыкающийся только в момент их полного натяжения, называется контактом готовности привода. Другой вспомогательный контакт SQ5, связанный с пружиной, действует в обратном порядке и используется в качестве конечного выключателя в цепи электродвигателя М редуктора, осуществляющего натяжение включающей пружины.

Вторая группа контактов привода SQ3, SQ4 и SQ6 связана с его валом и переключается при изменении положения выключателя по любой причине. Вспомогательный контакт SQ3 является кратковременно проскальзывающим, обеспечивающим однократность действия АПВ. Контакты QS4 и QS6 являются блок-контактами выключателя, SQ4 замыкает цепь катушки включения YAC при отключенном выключателе, a SQ6 — катушки отключения YAT при включении выключателя.

Третья группа контактов включает в себя так называемые аварийные контакты. В эту группу в рассматриваемых схемах рис. 3.5 входит контакт SQ2. Этот вспомогательный контакт замкнут при включенном выключателе, остается замкнутым при отключении выключателя от защиты, а при отключении ключом управления SA размыкается, запрещая действие АПВ.

На схеме рис. 3.5, а все вспомогательные контакты показаны в положении, соответствующем отключенному выключателю и полностью заведенной включающей пружине. Натяжение пружины осуществляется электродвигателем М. В течение времени его работы контакт SQ1 готовности привода остается разомкнутым, не допуская включения выключателя до тех пор, пока пружина не будет полностью натянута. По окончании процесса натяжения пружины контакт SQ1 замыкается, а конечный выключатель SQ5 размыкает цепь электродвигателя М.

Оперативное включение и отключение выключателя осуществляется замыканием цепей катушек включения YAC и отключения YAT ключом управления SA.

АПВ мгновенного действия осуществляется при включенной перемычке SX, благодаря чему параллельно контакту ключа управления SA включается вспомогательный контакт SQ2 третьей группы, создающий цепь несоответствия при отключении выключателя релейной защитой. При этом цепь катушки YAC замыкается контактом SQ4, контакт SQ2 остается замкнутым, контакт SQ1 также замкнут при натянутых пружинах привода, кратковременно замыкается проскальзывающий контакт SQ3. Через указательное реле автоматики КН и катушку YAC протекает ток, катушка YAC срабатывает и освобождает в приводе механизм зацепления, удерживающий пружины в заведенном состоянии, которые при этом производят включение выключателя. Одновременно замыкается концевой выключатель SQ5 в цепи электродвигателя М, который вновь натягивает включающие пружины.

Если АПВ было успешным, то схема приходит в состояние готовности к новому действию после натяжения пружины и замыкания контакта SQI готовности привода.

Если АПВ было неуспешным, то выключатель остается отключенным, но пружины будут вновь натянуты и привод подготовлен к оперативному включению ключом управления SA. Контакт SQ3 в цепи АПВ к моменту новой готовности привода будет разомкнут, чем обеспечивается однократное действие АПВ. Для обеспечения однократности АПВ минимальное время натяжения пружин должно быть больше наибольшей выдержки времени защиты tзащ, действующей на этот выключатель:

tпруж = tзащ +tзап (3.4)

где tзап — время запаса, равное 2-3 с.

Схема АПВ с выдержкой времени однократного действия приведена на рис. 3.5, б. Эта схема отличается от предыдущей схемы на рис. 3.5, а наличием реле времени КТ переменного тока с проскальзывающим контактом, который кратковременно замыкает цепь включающей катушки YAC. Вспомогательный контакт SQ7 в цепи катушки реле КТ обеспечивает замыкание этой цепи только при отключении выключателя, а контакт SQ2 — при отключении от защиты. Перемычка SX необходима для вывода из работы АПВ.

Устройства автоматическое© включения резервных линий

Назначение устройств автоматического включения резервных линий (ABPJI). Устройства ABPJT служат для повышения надежности электроснабжения потребителей. Одиночные линии с односторонним питанием не обеспечивают достаточной надежности электроснабжения при устойчивых повреждениях. Высокую степень надежности электроснабжения обеспечивают схемы питания одновременно от двух и более источников питания, поскольку отключение одного из них не приводит к исчезновению электропитания у потребителей. Несмотря на это очевидное преимущество многостороннего питания потребителей, многие подстанции работают по схеме одностороннего питания, при котором одна линия находится в работе, другая — в резерве. Применение такой менее надежной, но более простой схемы электроснабжения во многих случаях оказывается целесообразным для снижения токов КЗ, упрощения релейной защиты, снижения потерь электроэнергии, предотвращения перетоков мощности и т.п.

Такая схема позволяет использовать преимущества линий с односторонним питанием и быстро подавать питание потребителям по резервной линии при прекращении питания по основной, используя для этой цели устройства автоматического включения резерва (АВР).

Основные требования, предъявляемые к устройствам АВР, связаны с повышением надежности работы электроустановок, снижением последствий аварий, обеспечением экономичности работы электросети. К ним относятся нижеперечисленные требования:

Схемы АВР должны приходить в действие при исчезновении напряжения на шинах потребителей по любой причине (аварийное, ошибочное или самопроизвольное отключение выключателя рабочей линии).

Включение резервной линии должно происходить сразу после отключения основной, чтобы уменьшить длительность перерыва питания потребителей.

Действие АВР должно быть однократным, чтобы не допустить многократного включения резервного источника питания при неустранившемся КЗ.

Схема АВР должна приходить в действие только после отключения выключателя основной линии, чтобы исключить включение резервного источника на КЗ при неотключенной основной линии.

Отключение резервной линии при ее включении на неустранившеёся КЗ должно быть ускоренным, т.е. релейная защита должна действовать без выдержки времени.

Устройства АВР не должны действовать при отсутствии напряжения на резервной линии.

Опыт эксплуатации показывает, что АВР является очень эффективным средством повышения надежности электроснабжения. Успешность действия АВР составляет 90—95 %. Простота схем и высокая эффективность обусловили широкое применение АВР в электрических сетях.

Схема АВР питающей линии (рис. 3.6). Питание сборных шин подстанции осуществляется по рабочей линии W\ через выключатель Q1. Линия Wj является резервной, ее выключатель Q2 отключен. Контроль наличия напряжения на сборных шинах подстанции осуществляют реле напряжения KV1 и KV2 через трансформатор напряжения TV1. Контроль наличия напряжения на резервной линии JV2 осуществляет реле KV3 через трансформатор TV2.

При исчезновении напряжения на шинах подстанции по любой причине замыкаются контакты реле KV1 и KV2, при этом контакты реле KV3 остаются замкнутыми при наличии напряжения на резервной линии W2. Через контакты реле KV1, KV2, KV3 получает питание реле времени КТ, которое с выдержкой времени замыкает цепь катушки отключения YAT выключателя Q1, если перед этим Q1 не был отключен защитой.

Отключение выключателя приводит к переключению его вспомогательных контактов Q1, которые снимают питание с катушек YAT выключателя Q1 и реле контроля включения резервной линии KQS, а также замыкают цепь катушки контактора КМ через контакт KQS. Этот контакт остается некоторое время замкнутым после размыкания цепи реле KQS.

Контактор КМ, получив питание, замыкает цепь катушки включения YAC выключателя Q2, который включается и своим вспомогательным контактом Q2 размыкает цепь контактора КМ, после чего эта цепь еще раз размыкается контактом реле KQS. Это исключает возможность повторного включения контактора КМ и выключателя Q2 резервной линии при ее отключении, например, при КЗ на шинах подстанции, т.е. обеспечивается однократность АВР.

Выдержка времени tов однократности включения, которую обеспечивает реле KQS, от момента снятия напряжения с реле KQS до размыкания его контакта должна превышать время включения tвкл выключателя резервной линии:

tов = tвкл + tзап (3.5)

где tзап — время запаса, составляющее 0,3-0,5 с.

Устройства АПВ и АВР фидеров автоблокировки

Устройства автоблокировки как потребители первой категории должны получать питание от двух взаимно резервируемых источников через две взаимно резервируемые линии. Питание устройств СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки) осуществляют обычно от тяговых или трансформаторных подстанций по трехфазным линиям напряжением 6 или 10 кВ с изолированной нейтралью.

Основное питание устройства автоблокировки получают от специальных воздушных высоковольтных линий СЦБ (ВЛ СЦБ). Для повышения надежности электроснабжения устройств автоблокировки и проведения плановых ремонтов предусматривают резервные линии, в качестве которых, как правило, используются на участках, электрифицированных по системе постоянного тока, трехфазные линии продольного электроснабжения (ПЭ); на участках, электрифицированных по системе переменного тока, линии «два провода — рельс» (ДПР).

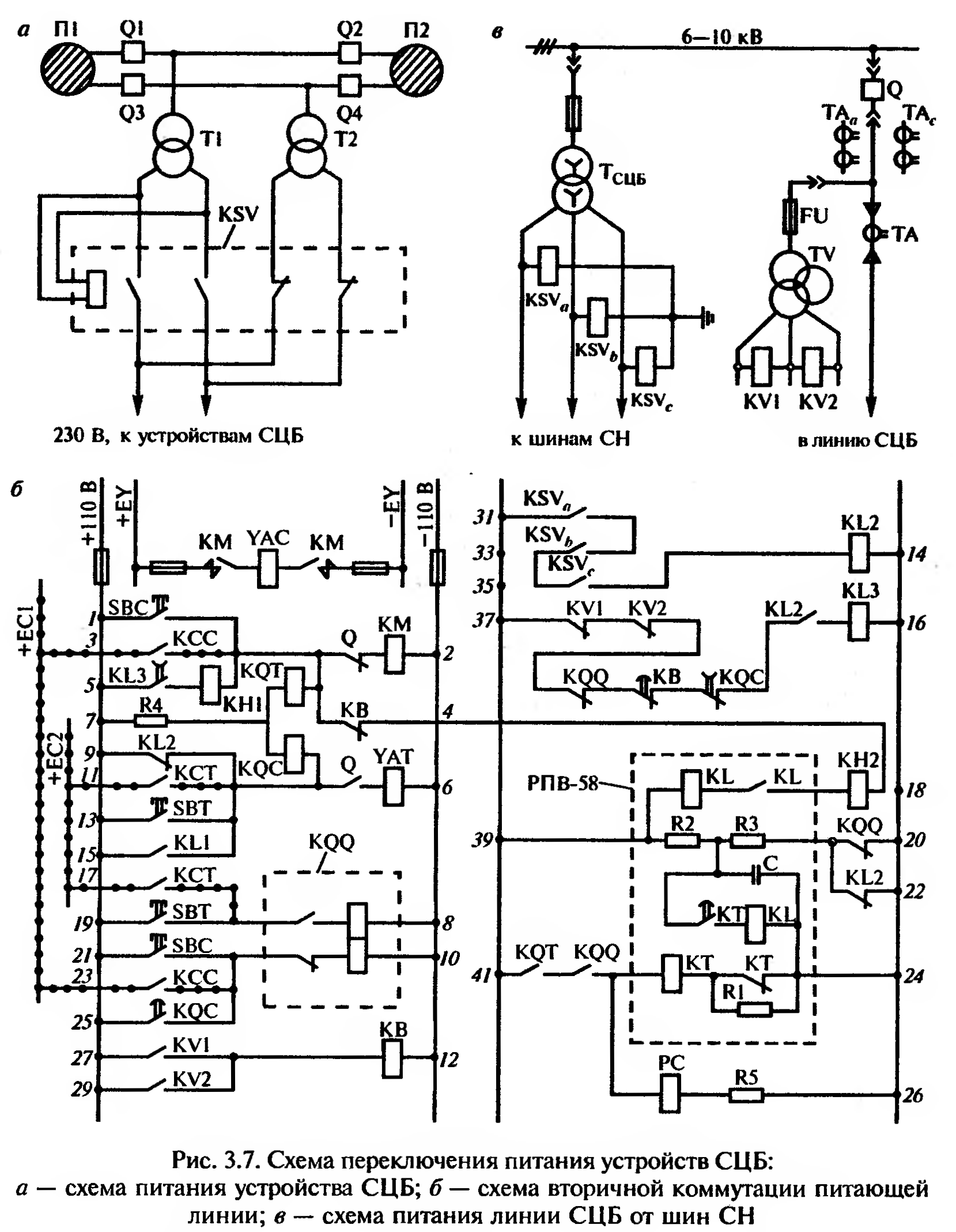

Схема электромеханических устройств АПВ и АВР линий автоблокировки (рис. 3.7). На схеме питания устройств СЦБ (рис. 3.7, а) между подстанциями П1 и П2 проходят две линии: основная с выключателями Q1 и Q2, резервная — Q3 и Q4. Основная линия получает питание через один выключатель, например, Q1, выключатель Q2 при этом отключен.

Восстановление питания осуществляется путем автоматического включения резервного выключателя Q2. Если питание линии после этого не восстанавливается, то осуществляется АПВ отключившегося выключателя Q1. На время восстановления питания основной линии автоблокировки устройства СЦБ получают питание от резервной линии через резервный трансформатор Т2. Реле контроля напряжения KSV при исчезновении напряжения на основной линии теряет питание, отключается, замыкает своими контактами цепь питания устройств СЦБ от трансформатора Т2 и размыкает цепь от Т1.

При восстановлении питания основной линии реле KSV получает питание, отключает цепь от трансформатора Т2 и восстанавливает питание устройств СЦБ от Т1. Трансформатор Т2 переводится в резерв.

Схема вторичной коммутации выключателей Q1 и Q2 фидера СЦБ (рис. 3.7, б) состоит из цепей управления и защиты (1—2)—(15—6), цепей фиксации команды (17— 8)—(25—10), цепей контроля напряжения на линии (27, 29—12) и на шинах собственных нужд подстанции (31, 33, 35—14) и цепей автоматики (39—16)—(41—24).

Оперативное включение выключателя фидера СЦБ осуществляется замыканием кнопкой SBC цепи 1—2 или контактом КСС реле телемеханики цепи 3—2 от шины +ЕС1 включения по телеуправлению. Контактор КМ получает питание и замыкает своими контактами цепь включающей катушки выключателя YAC от шин включения EY. При включении выключателя переключаются его повторительные реле: KQT теряет

питание при размыкании цепи 7—2 блок-контактом выключателя Q; KQC получает питание при замыкании блок-контактом Q цепи 7—6. Катушка включения реле фиксации KQQ получает питание по цепи 21—10 или 23—10\ реле KQQ переключается, фиксируя команду включения выключателя. Контакты KQQ размыкают цепи 21, 23—10, 37—16, 39—20 и замыкают цепи 17, 19—8, подготавливая к отключению реле KQQ, и цепь 41—24, подготавливая к пуску АПВ. Размыкание контакта KQQ в цепи 39—20 при разомкнутом контакте KL2 (наличие напряжения на шинах собственных нужд подстанции) разрешает заряд конденсатора С в устройстве РПВ-58 по цепи 39—24 при подготовке этого устройства к повторному включению выключателя. Цепь 37—16 размыкается контактом KQQ, и реле KL3 включения резерва выводится из работы, т.е. АВР запрещается.

Оперативное отключение выключателя производится путем подачи питания на катушку отключения YAT кнопкой SBT по цепи 13—6 или по цепи телеуправления 11—6 контактом KCT от шины +ЕС2 отключения по телеуправлению. Отключение выключателя приводит к переключению его повторительных реле KQT (включается), KQC (отключается) и реле фиксации KQQ, которое отключается по цепи 19—8 или 17—8. Его контакт замыкает цепь разряда конденсатора С (С—R3—KQQ—20—24—С), выводя АПВ из работы. Контакт KQQ замыкается в цепи 37—16, вводя в работу устройство АВР.

Автоматическое отключение выключателя фидера СЦБ осуществляется по цепи 15—16 при срабатывании одной из защит фидера и замыкании контактов промежуточного реле KL1 защит фидера или по цепи 9—6 при исчезновении напряжения на шинах собственных нужд подстанции и размыкании контактов KSVfl, KSV^, KSVC в цепи 31—14.

Автоматическое включение резервного выключателя Q2 происходит при исчезновении напряжения на линии. Контроль напряжения в линии осуществляется с помощью реле напряжения KV1 и KV2 (рис. 3.7, в), подключаемых через трансформатор напряжения TV к линии СЦБ. Пуск АВР (рис. 3.7, б) осуществляется по цепи 37—16 при исчезновении напряжения в линии (контакты KV1, KV2 замкнуты) и наличии напряжения на шинах собственных нужд (контакты KSVa, KSVb, KSC в цепи 31—14 замкнуты, реле KL2 возбуждено, его контакты в цепи 37—16 замкнуты). При этом выключатель Q2 отключен оперативно (замкнуты контакты KQC и KQQ и контакты реле блокировки КВ). Реле включения резерва KL3, получив питание, замыкает цепь 5—2. Через указательное реле КН1 включения резерва и катушку контактора КМ проходит ток, выключатель Q2 включается, реле КН1 сигнализирует о срабатывании устройства АВР.

Автоматическое повторное включение выключателя Q1 осуществляется, если АВР выключателя Q2 не произошло, например, вследствие отсутствия напряжения на шинах СН подстанции П2 или АВР было неудачным, и напряжение в линии не восстановилось.

Пуск устройства АПВ происходит при отключении выключателя Q1 и замыкания цепи 41—24 контактом повторительного реле KQT (контакт KQQ остается замкнутым при автоматическом отключении выключателя). Реле КТ получает питание и замыкает цепь разряда конденсатора С с выдержкой времени. При разряде конденсатора на параллельную катушку промежуточного реле KL последнее срабатывает и замыкает цепь 39—2 (39— KL—KL— КН2—КВ—Q—КМ—2) через указательное реле КН2 АПВ на катушку контактора КМ, который включает выключатель. Цепь 39—2 замыкается через 1,3 с (максимальное время АПВ фидера СЦБ), если до этого ее не разомкнет контакт реле блокировки КВ после удачного АВР линии и замыкания цепи 29, 29—12 контактами реле напряжения KV1 и KV2.

В случае успешного АВР линия СЦБ будет получать питание через выключатель Q2 от подстанции П2. Цепь 39—2 схемы управления выключателем Q1 будет разомкнута контактом КВ и АПВ не произойдет. В схеме управления выключателем Q2 его повторительное реле KQC замкнет цепь 25—10 реле фиксации KQQ, которое переключается, размыкает цепь 37—16, выводя из работы АВР, и замыкает свой контакт в цепи 41—24, вводя в работу АПВ.

После удачного включения выключателя Q2 выключатель Q1 может быть выведен в резерв. Для этого нужно вывести из работы АПВ и ввести АВР нажатием кнопки SBT или послать по телеуправлению приказ на отключение Q1. Замыкание цепей 17—8 или 19—8 приводит к отключению KQQ, размыканию цепи 41—24 и замыканию контакта KQQ в цепи 37—16. Таким образом, выключатели Q1 и Q2 меняются ролями: выключатель Q2 подает питание в линию СЦБ, a Q1 переходит в резерв.

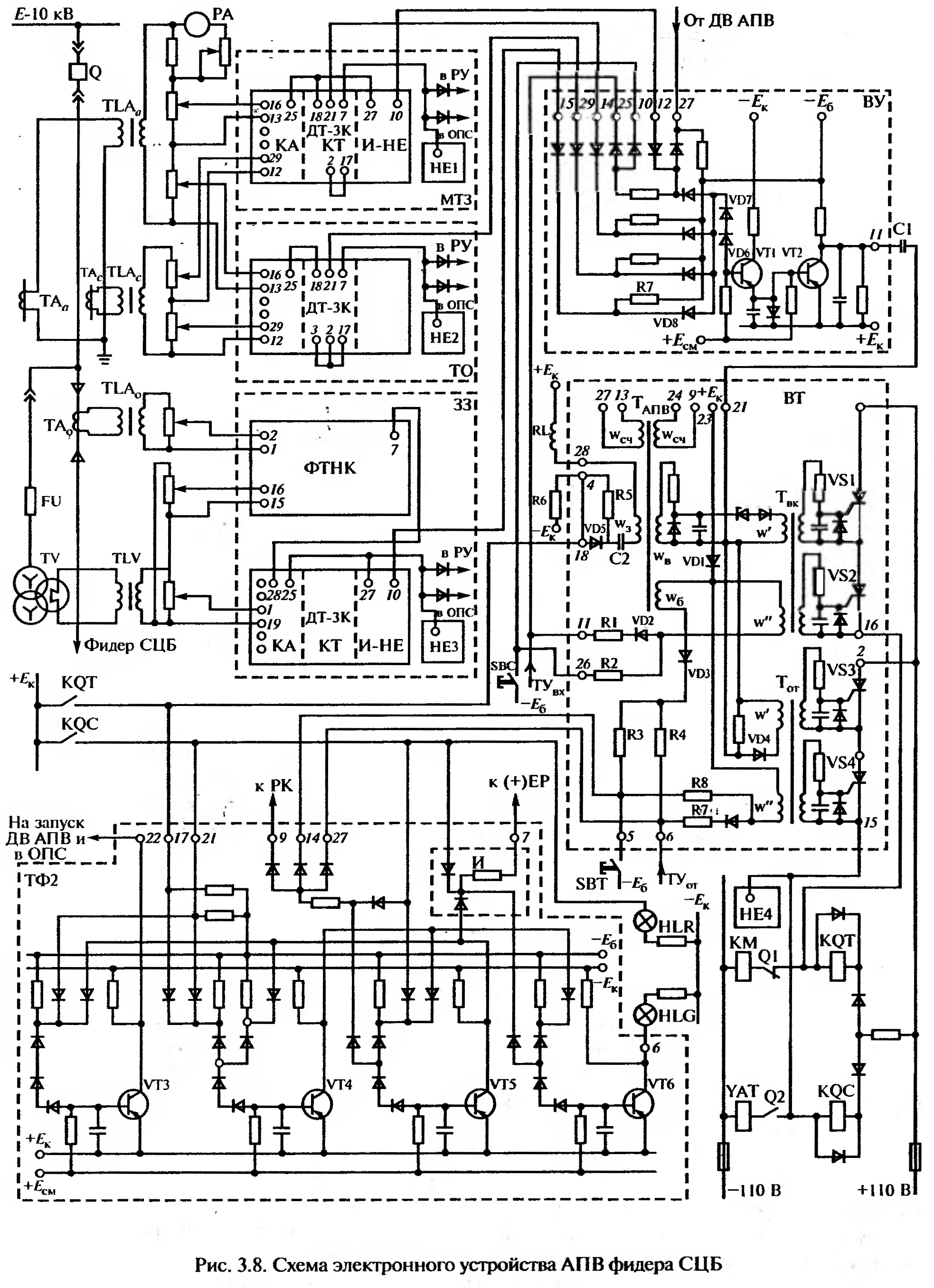

Схема электронного устройства АПВ фидера СЦБ (рис. 3.8). Эта схема выполнена на модулях типа «Сейма». В нее входят цепи релейных защит на модулях ДТ-ЗК и ФТНК, их выходной усилитель (модуль ВУ), цепи управления контактором КМ включения выключателя фидера Q и катушкой отключения YAT, а также цепи фиксации команд (модуль ТФ2) и положения выключателя (лампы HLR и HLG).

Модули ДТ-ЗК максимальной токовой защиты (МТЗ) и токовой отсечки (ТО) подключены через промежуточные трансформаторы тока TLAa и TLAC к трансформаторам

тока ТАЙ и ТАС. Модули ДТ-ЗК и ФТНК защиты от замыканий на землю (33) подключены через промежуточные трансформаторы тока TLA0 и напряжения TLV к трансформаторам тока ТА0 и напряжения TV. Модули ДТ-ЗК включают в себя реле напряжения КА, выполняющее роль токового реле, реле времени КТ и инверторы И-НЕ. Модуль ФТНК сравнивает фазы тока и напряжения и переключается, когда сдвиг по фазе превышает 45°. В комплекты защит входят также сигнальные элементы НЕ1, НЕ2, НЕЗ, сигнализирующие об их срабатывании. Защиты через модуль выходного усилителя ВУ воздействуют на выходной тиристорный модуль ВТ, управляющий контактором КМ и катушкой отключения YAT. Модуль ТФ2 фиксирует команды включения и отключения выключателя Q и его аварийное отключение защитами.

Оперативное включение выключателя Q фидера СЦБ осуществляется путем замыкания цепи кнопкой SBC или контактом реле включения по телеуправлению (ТУВК). При этом ток пройдет через обмотку w" трансформатора включения Твк по цепи 23(+ Ек)— VD 1 —w"— R2—26—SBC—(—Eб) или 23(+ЕК)—VD2—R1—11—ТУВК—(Еб). При протекании импульса тока по обмотке w" во вторичных обмотках трансформатора включения Твк наводится ЭДС, под действием которой отпираются тиристоры VS1 и VS2. Через тиристоры VS1 и VS2 начинает протекать ток по цепи +110 В— 1—VS1—VS2—16— 01- КМ— (—110 В). Контактор КМ замыкает цепь катушки включения выключателя Q (на схеме эта цепь не показана), последний включается, отключая контактом Q1 контактор КМ и повторительное реле KQT. Контактом Q2 замыкается цепь повторительного реле включенного положения выключателя KQC. Контакт KQC замыкает цепь красной лампы HLR, сигнализирующей о включенном положении выключателя Q. Одновременно потенциал +ЕК через контакт KQC подается на вход транзистора VT5 триггера фиксации ТФ2 и логическую схему И, связывающую вход транзистора VT6 с шиной мигания (+)ЕР. Транзистор VT5 закрывается, VT4 открывается и запирает транзистор VT6, транзистор VT3 остается закрытым. Таким образом, при включении выключателя в триггере фиксации транзисторы VT3, VT5, VT6 закрыты, VT4 — открыт.

Оперативное отключение выключателя Q производится путем замыкания цепи кнопкой SBT или по телеуправлению ТУОТ. При этом ток в модуле ВТ пройдет через обмотку w" трансформатора отключения Тот по цепи 23(+ЕК)—VDI—w"—R8—5— SBT— (— Еб) или 23(+Eк)—VD—w"—R7—6—ТУот—(Eб). При протекании тока по обмотке w" наводится ЭДС во вторичных обмотках трансформатора отключения Тот и отпираются тиристоры VS3 и VS4, подавая напряжение на катушку отключения YAT выключателя Q. Выключатель при этом отключается, катушка повторительного реле KQC обесточивается при размыкании блок-контакта Q2. Контакты повторительных реле переключаются. Контакт реле KQC размыкает цепь красной лампы HLR и снимает потенциал +ЕК с входа транзистора VT5. Кнопкой SBT подается (—/%) на вход 14 триггера фиксации ТФ2 или на вход 27 реле включения по телеуправлению. В результате этого транзистор VT5 отпирается, запирая транзисторы VT4 и VT3, что в свою очередь приводит к отпиранию транзистора VT6. Через VT6 получает питание зеленая лампа HLG, сигнализирующая об отключении выключателя Q. Таким образом, триггер фиксации переключился в исходное состояние: транзисторы VT3 и VT4 закрыты, VT5 и VT6 открыты.

Автоматическое отключение выключателя Q происходит при срабатывании максимальной токовой защиты МТЗ, токовой отсечки ТО, защиты от замыкания на землю 33. При срабатывании МТЗ и ТО на выходах 21 модулей ДТ-ЗК этих защит, а при срабатывании 33. на выходе 10 модуля ДТ-ЗК появляется низкий потенциал — Ек, который поступает на один из входов 15, 29 или 14 выходного усилителя ВУ. Это приводит к отпиранию одной из трех диодных схем на входе транзисторного каскада VTI—VT2 и протеканию тока эмиттер-база по цепи +E—VT2—VTI—VD6—VD7—VD8—R7—(—Eб). Ток эмиттер-база отпирает транзисторный каскад и на выходе 11 модуля ВТ появляется потенциал +Eк. Предварительно заряженный конденсатор С1 разряжается на обмотку w' трансформатора отключения Тот модуля ВТ по цепи Cl—VD4—w'—(+£к)—VT2— 11— С1. При протекании тока по обмотке W наводится ЭДС во вторичных обмотках трансформатора Тот, что приводит к отпиранию тиристоров VS3 и VS4, через которые собирается цепь катушки отключения выключателя YAT +110 В—2—VS3—VS4—15— Q2—YAT—(—110 В), что приводит к отключению выключателя.

При автоматическом отключении выключателя триггер фиксации ( транзисторы VT4 и VT5) не переключается, так как на его входы 14, 27 не подается ~Eq, транзистор VT5 остается закрытым, транзистор VT4 — открытым. Высокий потенциал с коллектора транзистора VT4 поступает на входы транзисторов VT5 и VT6. На другой вход транзистора VT6 через схему И от шины мигания (+)ЕР будет подаваться пульсирующее напряжение. На диоды схемы И поступает потенциал — Ек. В момент подачи на вход 7 модуля ТФ2 потенциала —Eq транзистор VT6 открывается, подавая напряжение на зеленую лампу HLG. При поступлении от (+)ЕР на вход 7высокого потенциала +ЕК транзистор VT6 запирается, лампа HLG гаснет. Мигание зеленой лампы свидетельствует об аварийном отключении выключателя Q фидера СЦБ.

При автоматическом отключении выключателя с входных диодов транзистора VT3 снимаются высокие потенциалы +Eк, так как транзистор VT5 закрыт, контакт реле KQC разомкнут. Транзистор VT3 открывается, запуская датчик времени ДВ устройства АПВ, воздействуя на общеподстанционную сигнализацию (ОПС).

Автоматическое повторное включение выключателя Q осуществляется с помощью трансформатора ТАПВ в модуле ВТ. Этот трансформатор имеет обмотки: записи w3, блокировки w6, считывания wcч, выхода wB. Запись на сердечнике трансформатора Тапв единицы происходит при отключении выключателя и замыкании контактов реле KQT, в результате чего предварительно заряженный конденсатор С2 разряжается на обмотку w3 по цепи С2—w3—RL— (+£к)—KQT—VD5—С2. В обмотке блокировки w6 ток в этот момент отсутствует и не препятствует записи единицы в сердечнике. На обмотки считывания wC4 импульсы считывания подаются с некоторой выдержкой, определяемой датчиком времени АПВ. При считывании в обмотке wB наводится ЭДС, под действием которой в обмотке w' трансформатора включения Твк протекает ток, приводящий к отпиранию тиристоров VS1 и VS2, последующему включению контактора КМ и выключателя Q.

При успешном АПВ контакт повторительного реле KQC замыкается и подает +ЕК на вход транзистора VT3, запирая его, и на схему И, которая прекращает пропуск пульсирующего напряжения от шины мигания (+)ЕР на транзистор VT6. Транзистор VT6 запирается, мигание зеленой лампы HLG прекращается.

Контакт реле KQT размыкается, снимается +ЕК с входа 18 модуля ВТ, начинается заряд конденсатора С2 по цепи: +ЕК— RL—w3—С2—4— R6—(-Eк). Большое время заряда конденсатора С2 обеспечивает однократность АПВ.

При оперативном отключении выключателя перемагничивания сердечника трансформатора ТАПВ не происходит, так как этому препятствует ток в обмотке блокировки w6, протекающий по цепи: +ЕК—VD1—w6—VD3—R3—5— SBT—(—Eб) или +ЕК—VD1— w6-VD3-R4-6-TУOT-(-Eв).

Ускорение действия максимальной токовой защиты после оперативного включения или неуспешного АПВ осуществляется с помощью схемы И-НЕ модуля ДТ-ЗК. Токовый элемент КА этого модуля запускает реле времени КТ и запирает схему И-НЕ, на выходе 10 которой появляется потенциал -ЕК, поступающий на вход 12 модуля ВУ. Снятие потенциала +ЕК с входов 12 и 27 (после АПВ на входе 27 некоторое время отсутствует потенциал +Ek) приводит к отпиранию транзисторного каскада VT1—VT2 и отключению выключателя без выдержки времени.

Аналогично без выдержки времени срабатывает МТЗ после оперативного включения выключателя. При этом кнопкой SBC или контактом реле ТУВК потенциал —Eб подается на входы 25 или 10 модуля ВУ, на входе 12 в этот момент появляется потенциал ~ЕК, в результате чего отпирается каскад VT1—VT2 и выключатель отключается.

Автоматическое включение резерва на переменном оперативном токе

На рис. 3.9 приведена схема автоматического включения резерва (АВР) на переменном оперативном токе для секционного выключателя. Питание подстанции осуществляется по двум вводам W1 и W2 (рис. 3.9, а). Секционный выключатель Q3 нормально отключен. При исчезновении напряжения на одной из линий, питающих подстанцию, устройство АВР включает секционный выключатель Q3, а при восстановлении напряжения на линии автоматически отключает Q3 и восстанавливает нормальную схему подстанции.

Контроль наличия напряжения на линиях W1 и W2 осуществляют реле времени КТ1 через трансформатор напряжения TV1, а на секциях шин — реле КТ2 через трансформатор TV2. Реле КТ1 и КТ2 являются пусковым органом автоматики. Контакты этих реле КТ1.2 и КТ2.2 включены последовательно в цепь катушки электромагнита отключения УАТ1 выключателя Q1 (рис. 3.9, б)

Контакты ключа управления SA1 в этой цепи замкнуты при включении в работу автоматики. Контакты реле KT1.I и КТ2.1 в цепи катушки реле времени КТЗ замкнуты

при наличии напряжения на линии и на секции, которую питает эта линия. Контакты реле КТ3.1 в цепи YAT1 при этом разомкнуты.

При

исчезновении напряжения в результате

отключения линии W\

реле

времени КТ1 и КТ2 разомкнут свои мгновенные

контакты КТ1.1 и КТ2.1, снимая напряжение

с обмотки реле времени реле КТЗ. Это

реле при снятии с его обмотки напряжения

мгновенно возвращается в исходное

состояние, а при подаче напряжения

срабатывает с установленной выдержкой

времени.

При

исчезновении напряжения в результате

отключения линии W\

реле

времени КТ1 и КТ2 разомкнут свои мгновенные

контакты КТ1.1 и КТ2.1, снимая напряжение

с обмотки реле времени реле КТЗ. Это

реле при снятии с его обмотки напряжения

мгновенно возвращается в исходное

состояние, а при подаче напряжения

срабатывает с установленной выдержкой

времени.

Если действием АПВ отключившейся линии напряжение восстановлено не будет, то с выдержкой времени (большей, чем время срабатывания АПВ линии) замкнутся контакты реле времени КТ1.2 и КТ2.2 и создадут цепь питания катушки отключения YAT1 выключателя Q1 линии Wj.

При отключении выключателя Q1 замкнется его вспомогательный контакт SQ1.1 (рис. 3.9, в) в цепи катушки включения YAC3 секционного выключателя Q3 через еще неразомкнувшийся контакт KQC1.1 повторительного реле. Включение выключателя Q3 может быть только однократным, так как контакт KQC1.1 с некоторой выдержкой размыкает цепь после первого включения выключателя Q3, и далее она будет разомкнута до включения выключателя Q1 и его повторительного реле KQC1.

При включении выключателя Q3 подается напряжение на 1-ю секцию шин. При этом получит питание реле КТ2, замкнется контакт КТ2.1 и разомкнется контакт КТ2.2. Реле КТ1, подключенное к линии fVj, останется без напряжения, поэтому его контакт КТ1.1 размыкается, реле КТЗ обесточивается и его контакты во всех цепях размыкаются.

При восстановлении напряжения на линии fVj получит питание реле КТ1, замкнется контакт КТ1.1 и разомкнется контакт КТ1.2. Реле времени КТЗ получит питание и своим проскальзывающим контактом КТЗ.2 создаст цепь на включающую катушку YAC1 выключателя Q1, а контактом КТЗ.З — цепь на катушку YAT3, в результате чего отключится секционный выключатель Q3. При этом автоматически будет восстановлена исходная схема подстанции. Цепь на отключение секционного выключателя создается только при условии, если включены выключатели Q1 и Q2.

При повреждении на первой секции АВР будет неуспешным, в работе останется только вторая секция.