- •Глава 1

- •1.1. Принципы управления и задачи, решаемые автоматизированными системами

- •1.2. Автоматизация управления системой электроснабжения

- •1.3. Информация в системах управления электроснабжением железных дорог

- •1.5. Демодуляция

- •1.6. Кодирование

- •Глава 2

- •2.3. Шифраторы и дешифраторы

- •2.4. Триггеры

- •2.6. Распределители импульсов

- •2.8. Устройства, реагирующие на уровни сианалов

- •2.9. Врелязадающие и времяизлеряющие схемы

- •2.10. Модуляторы импульсных последовательностей

- •Глава 3

- •3.1. Устройства автоматического повторного

- •Глава 4

- •4.1. Назначение устройств автоматики контактной сети

- •Устройства автоматики фидеров контактной сети переменного тока

- •Испытание контактной сети постоянного тока до апв

- •Устройство автоматики фидеров контактной сети постоянного тока

- •Автоматика постов секционирования

- •Автоматика пунктов параллельного соединения

- •Автоматизация работы трансформаторов

- •Автоматика понижающих трансформаторов

- •Автоматика трансформаторов собственных нужб

- •Глава 6 принципы построения устройств телемеханики

- •6.4. Методы синхронизации распределителей

- •6.5. Принципы построения устройств телеизмерения

- •Глава 7

- •7.1. Телемеханизация системы электроснабжения

- •7.8 Принципы выполнения ту и тс подсистемы «Лисна-в»

- •7.10. Передающий полукомплект телесигнализации

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

2.10. Модуляторы импульсных последовательностей

В преобразовательной технике широко применяют модуляторы: частотно-импульсные (ЧИМ); широтно-импульсные (ШИМ); фазоимпульсные (ФИМ). В них входные напряжения, являющиеся аналогами контролируемых величин, преобразуются в частоту, длительность или фазу импульсной периодической последовательности.

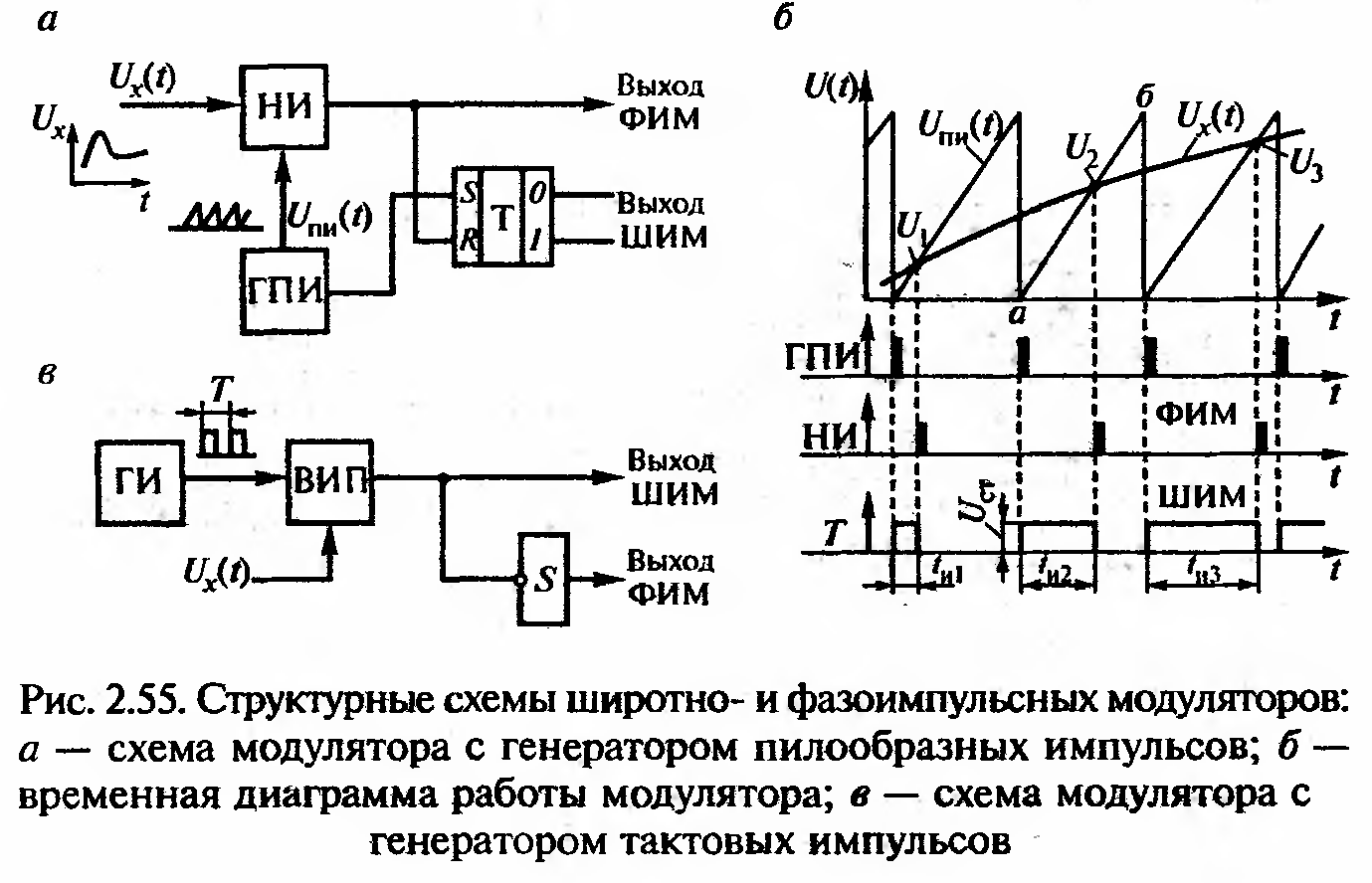

Широтно-импульсная и фазоимпульсная модуляции близки по физической природе и их в основном осуществляют с помощью одной и той же типовой схемы (рис.2.55, а). Модулирующее напряжение Ux(t) на входе нуль-индикатора НИ сравнивается с напряжением Unv[(t) пилообразной формы, которое поступает на НИ с выхода I генератора пилообразных импульсов ГПИ. На заднем фронте пилообразного импульса с выхода 2 ГПИ на выходной триггер Т поступает импульс (рис. 2.55, б), переключающий его в состояние 1. В этот момент напряжение на выходе 1 ГПИ начинает возрастать по прямой Uпи(t) до пересечения с кривой входного напряжения Ux(t) при напряжениях U1, U2, U3. При этом срабатывает НИ, с которого на вход R триггера Т поступает импульс, переключающий его в состояние 0. Длительность импульса на выходе триггера Т пропорциональна величине напряжения в момент времени, когда Unи(t) = Ux(t), и равняется: при U1 - tи1; при U2 — tи2; при U3 — tи3.

Фазоимпульсная последовательность импульсов поступает на ФИМ-выход с нуль-ин- дикатора НИ, если последний имеет импульсный выход. Детектирование ФИМ-последова- тельности может быть осуществлено после преобразования ее в ШИМ -последовател ьность.

ШИМ- и ФИМ-последовательность может быть получена с помощью схемы рис. 2.55, в.

Времяимпульсный

преобразователь ВИП запускается

генератором импульсов ГИ, который

определяет интервал квантования Т

модулирующего напряжения Ux(t).

Выход

ВИП является выходом ШИМ, а выход

одновибратора S

—

выходом ФИМ.

Времяимпульсный

преобразователь ВИП запускается

генератором импульсов ГИ, который

определяет интервал квантования Т

модулирующего напряжения Ux(t).

Выход

ВИП является выходом ШИМ, а выход

одновибратора S

—

выходом ФИМ.

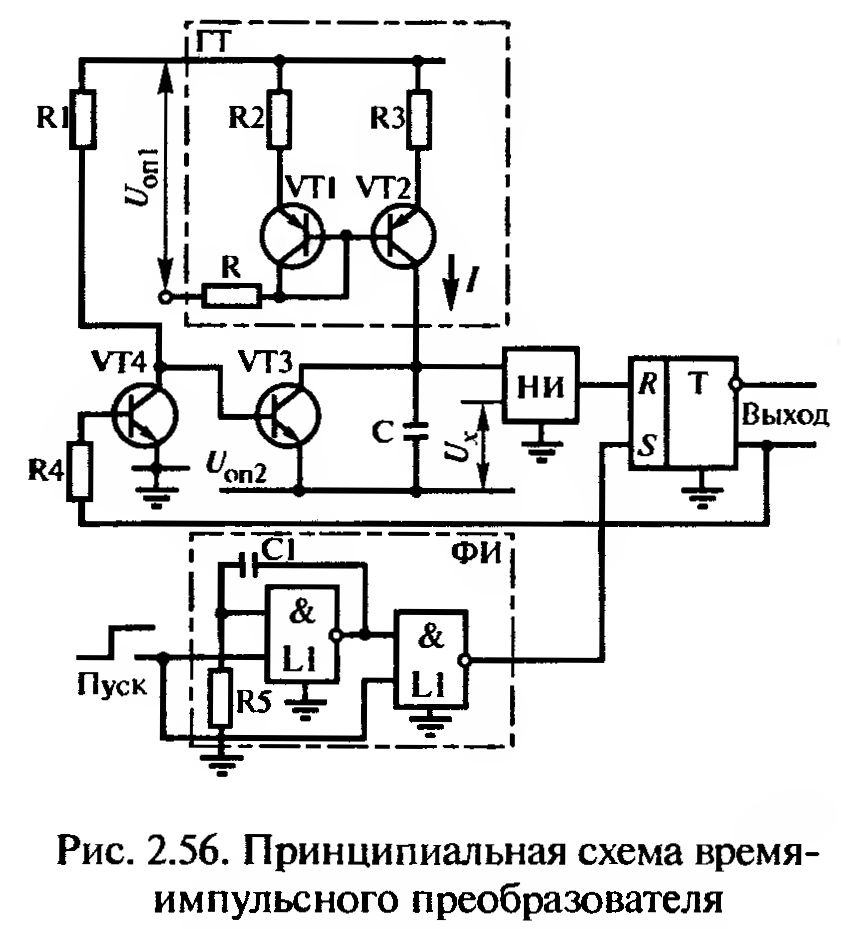

Времяимпульсный преобразователь ВИИ Схема такого преобразователя (рис. 2.56) имеет генератор тока ГТ на основе «токового зеркала» на транзисторах VT1 и VT2, конденсатор С, разрядный транзистор VT3, нуль-индикатор НИ, триггер Т, формирователь коротких импульсов ФИ. При поступлении на вход пускового импульса триггер Т переключается в состояние 1, открывается транзистор VT4 и закрывается транзистор VT3. Конденсатор С заряжается током / с генератора ГТ до порогового напряжения, при котором срабатывает нуль-индикатор НИ, возвращающий триггер Т в исходное состояние 0. С выхода триггера Т поступает запирающий потенциал на транзистор VT4, что в свою очередь приводит к открытию транзистора VT3 и разряду конденсатора С. Таким образом, схема возвращается в первоначальное состояние и готова к действию.

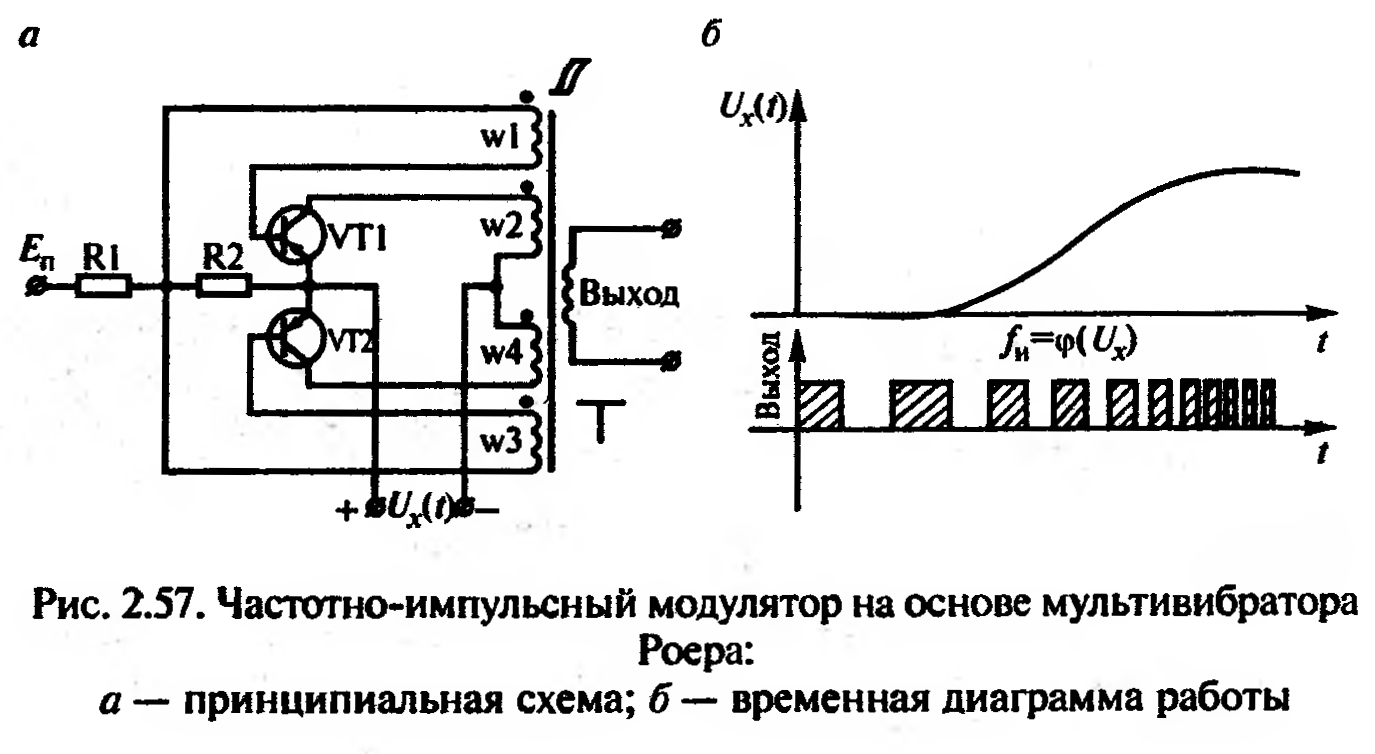

Частотно-импульсный

модулятор на основе мультивибратора

Роера.

Такой преобразователь напряжения в

частоту (рис. 2.57) используется в технике

низких частот. Сердечник трансформатора

Т выполняется из магнитного материала

с прямоугольной петлей гистерезиса

(рис. 2.57, а).

Начала обмоток трансформатора обозначены

точками.

Частотно-импульсный

модулятор на основе мультивибратора

Роера.

Такой преобразователь напряжения в

частоту (рис. 2.57) используется в технике

низких частот. Сердечник трансформатора

Т выполняется из магнитного материала

с прямоугольной петлей гистерезиса

(рис. 2.57, а).

Начала обмоток трансформатора обозначены

точками.

Транзисторы VT1 и VT2 при подаче на вход напряжения Ux(t) попеременно открываются и закрываются как в мультивибраторе с емкостной связью. Пусть в начальный момент времени начинает открываться транзистор VT1. Через него протекает ток в обмотке w2, сердечник трансформатора Т перемагничивается. При этом в обмотке wl наводится ЭДС, под действием которой протекает ток эмиттер-база транзистора VT1, и последний полностью открывается. В то же время ЭДС, наводимая в обмотке w3 запирает транзистор VT2. Процесс запирания Т2 и отпирания VT1 развивается лавинообразно и заканчивается полным открытием VT1 и закрытием VT2.

По мере перемагничивания сердечника ЭДС, удерживающая транзистор VT1 в открытом состоянии, будет уменьшаться и транзистор VT1 начнет закрываться. Ток в обмотке w2 уменьшается, в обмотке w3 наводится ЭДС, отпирающая транзистор VT2. Теперь ток транзистора VT2 будет протекать через обмотку w4 (от конца к началу), перемагничивая сердечник трансформатора. Вновь развивается лавинообразный процесс, приводящий к закрытию транзистора VT1 и открытию транзистора VT2.

На выходной обмотке трансформатора при перемагничивании сердечника возникает временная последовательность импульсов, близкая по форме к прямоугольным (рис. 2.57, б). Частота колебаний имеет линейную зависимость от входного напряжения Ux(t), т.е. мультивибратор Роера является частотно-импульсным модулятором колебаний.

Рассмотренная схема обеспечивает гальваническую развязку между входной и выходной цепями, что позволяет использовать ее в качестве датчика в высоковольтных цепях устройств автоматики. Частотно-импульсный модулятор на интегральных схемах (ЧИМ). Такой модулятор широко применяется для преобразования напряжения в частоту импульсов. Существуют различные способы выполнения ЧИМ на микросхемах, обеспечивающие высокое качество измерения.

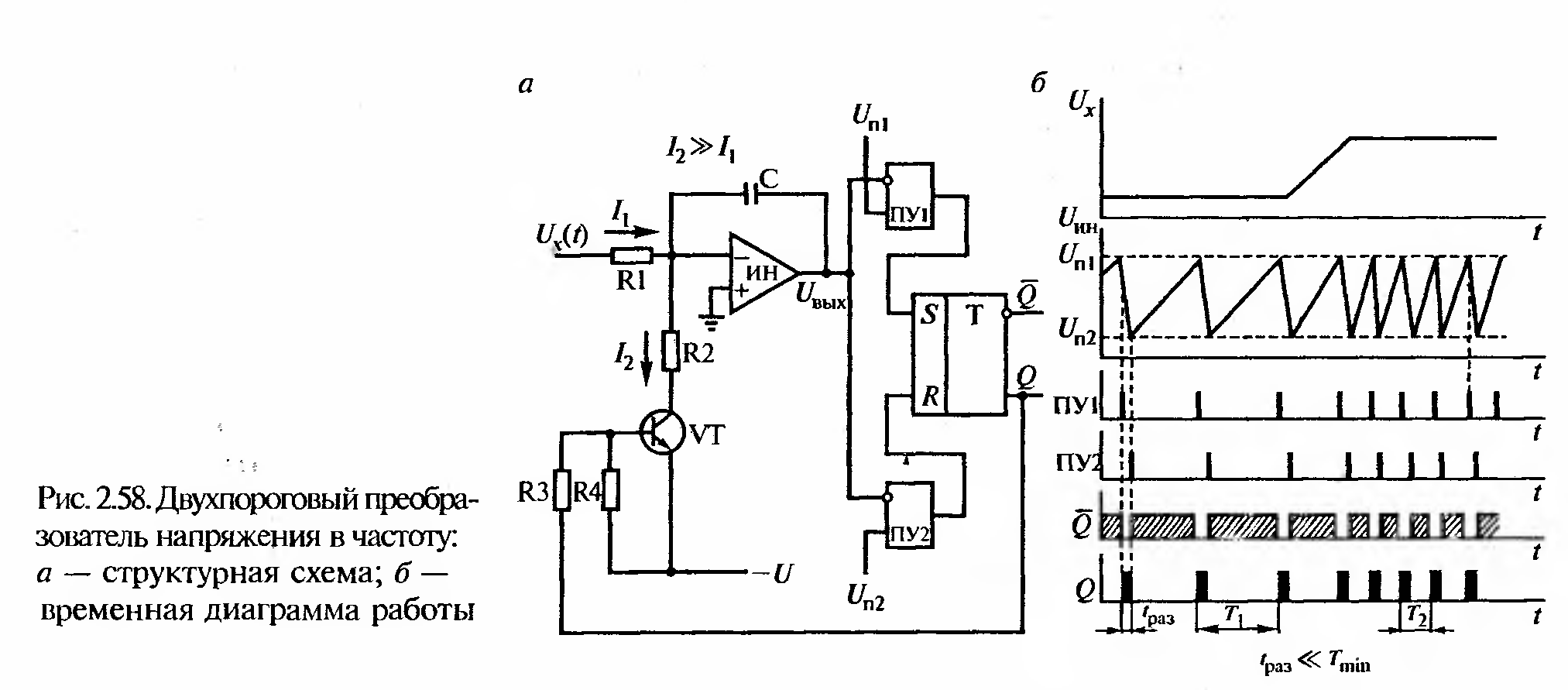

Схема простейшего двухпорогового преобразователя напряжения в частоту приведена на рис. 2.58, а. Преобразователь содержит интегратор ИН, два пороговых устройства ПУ1 и ПУ2, выходной триггер Т и коммутирующий элемент на транзисторе VT. Интегратор выполнен в соответствии со схемой рис. 2.39, б. Если на вход интегратора подать постоянное напряжение Ux, то на выходе напряжение будет возрастать линейно:

![]() (2,9)

(2,9)

Чем больше входное напряжение Ux, тем круче прямая и тем быстрее напряжение на выходе интегратора ИН достигнет порогового значения £/п1, при котором на выходе порогового устройства ПУ1 появляется импульс, устанавливающий триггер Т в состояние 1 (рис. 2.58, б). Транзистор VT при этом закрывается. Так как в интеграторе ИН использован операционный усилитель с инверсным входом, то напряжение на выходе интегратора снижается. Скорость его изменения определяется напряжением Ux или током /|. В момент, когда напряжение на выходе ИН уменьшается до Uu2, при котором на выходе порогового устройства ПУ2 появится импульс, устанавливающий триггер Т в состояние 0. Транзистор VT открывается, конденсатор С заряжается в обратном направлении током I2. Крутизна изменения напряжения при этом должна быть намного больше, чем в рабочем полупериоде, т.е. 12 » I1. Время снижения напряжения значительно меньше минимального периода импульсов Г|, Т2 и т.д. на выходе триггера Т, при этом частота импульсов пропорциональна входному п б напряжению Ux.

При возрастании Ux (участок А—Б) увеличивается частота импульсов на выходе триггера, снижается их период, поэтому Т2 < Ту

Схема однопорогового преобразователя напряжения в частоту приведена на рис. 2.59, а. Частотно-импульсный модулятор ЧИМ содержит интегратор ИН на операционном усилители, пороговое устройство ПУ, одно- вибратор S, формирующий опорный импульс tоп и коммутирующее устройство на транзисторе VT. При подаче на вход постоянного напряжения Uх протекает ток I1 заряда конденсатора С. При достижении на входе интегратора напряжения Uп (рис. 2.59, б) происходит срабатывание порогового устройства ПУ. Импульс с ПУ запускает одно- вибратор S, с выхода которого опорный импульс tоп поступает на коммутирующий транзистор VT. При этом транзистор VT открывается, конденсатор С разряжается через него током I2. Длительность импульса tоп выбирается такой, чтобы конденсатор С, заряженный током I1 до максимального напряжения, успевал полностью разрядиться. Выходной сигнал снимается с выхода одновибратора S. Частота импульсов на выходе /и пропорциональна входному напряжению Ux и зависит от емкости конденсатора С и порога срабатывания ПУ. Однако требуется иметь в схеме стабильный одновибратор для того, чтобы обеспечить tоп = const.

Преобразователи непрерывной величины в код

В устройствах автоматики и телемеханики часто используются преобразователи непрерывной величины в код (кодоимпульсная модуляция КИМ). Исходная непрерывная величина (ток, напряжение, частота вращения и т.д.) первоначально преобразуются в аналог Ux(t) — напряжение, которое во времени изменяется по тому же закону, что контролируемая непрерывная величина. Затем электрический аналог преобразуется в код с помощью преобразователя «аналог-код» или «аналог-цифра» АЦП.

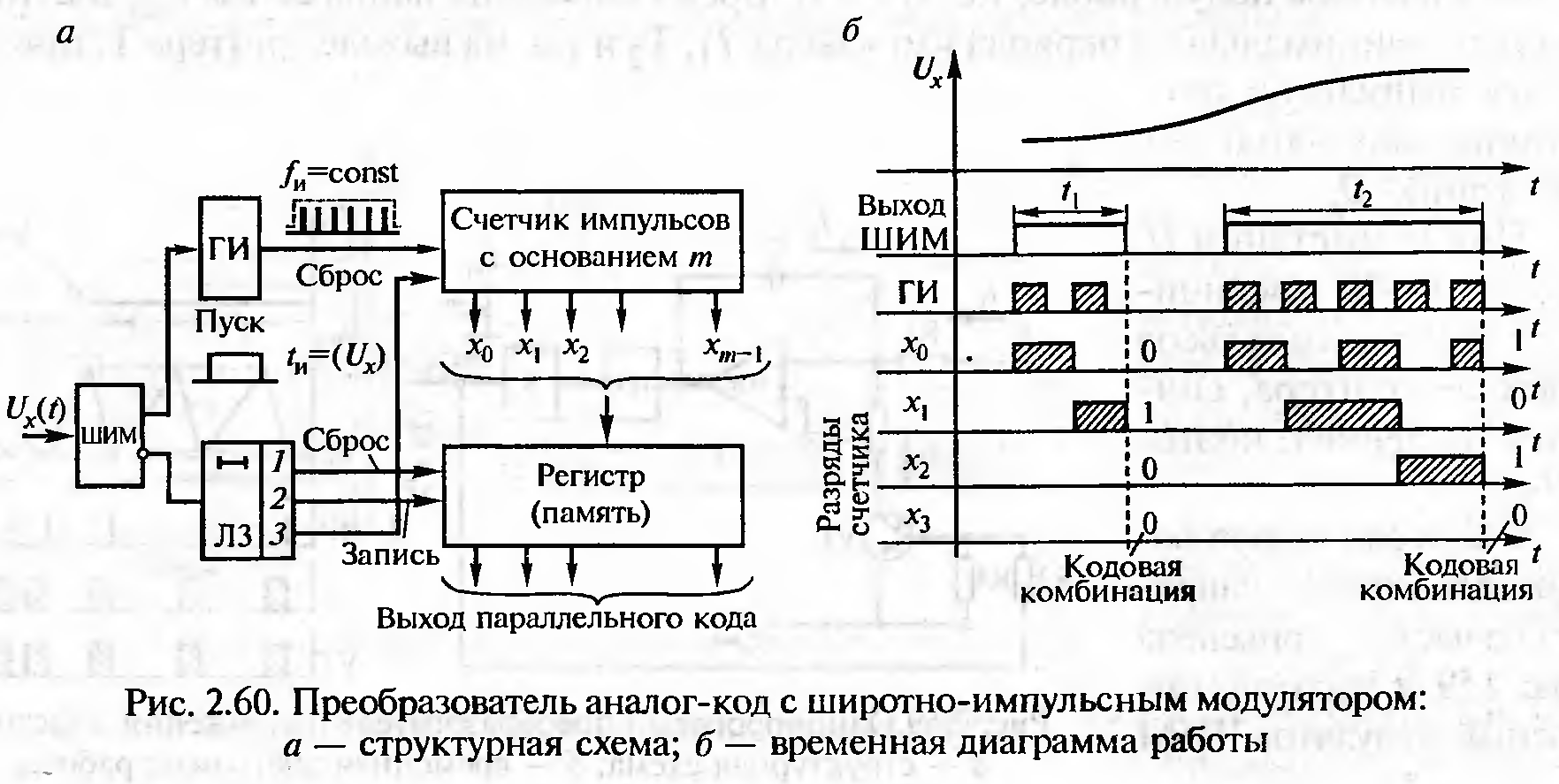

Широтно-импульсный АЦП (рис.2.60, а). С помощью широтно-импульсного модулятора ШИМ аналог контролируемой величины Ux(t) преобразуется в импульсы, ширина (длительность t1, t2) которых пропорциональна аналогу Ux(t) (рис. 2.60, б). Эти импульсы с выхода ШИМ поступают на генератор импульсов ГИ, который запускается и вырабатывает импульсы со стабильной частотой fи в течение всей длительности импульса с выхода ШИМ. Число импульсов ГИ, которое уложится в каждом импульсе с ШИМ, будет пропорционально его длительности (t1, t2 и т.д.), а следовательно, контролируемой величине. Счетчик импульсов фиксирует их число в заданной системе счета (двоичной, двоично-десятичной, десятичной и т.п.). На диаграмме (рис. 2.60, б) видно: за время t1 на счетчик прошло два импульса и на его выходе возникла комбинация 0010, соответствующая двоичной двойке; за время t2 — прошло пять импульсов и появилась комбинация 0101, соответствующая двоичной пятерке. Эти комбинации записываются в ячейках па мяти регистра, где хранятся до очередного отсчета. Сброс записанной в регистре информации происходит на заднем фронте импульса с инверсного выхода ШИМ через линию задержки JI3 на выход 1. С выхода 2 ЛЗ подается разрешение на запись в регистре новой кодовой комбинации, после чего с выхода 3 ЛЗ на счетчик поступает импульс сброса. Таким образом, к началу нового импульса, формируемого ШИМ, счетчик находится в нулевой позиции (на выходе комбинация 0000). Схема вновь готова к действию.

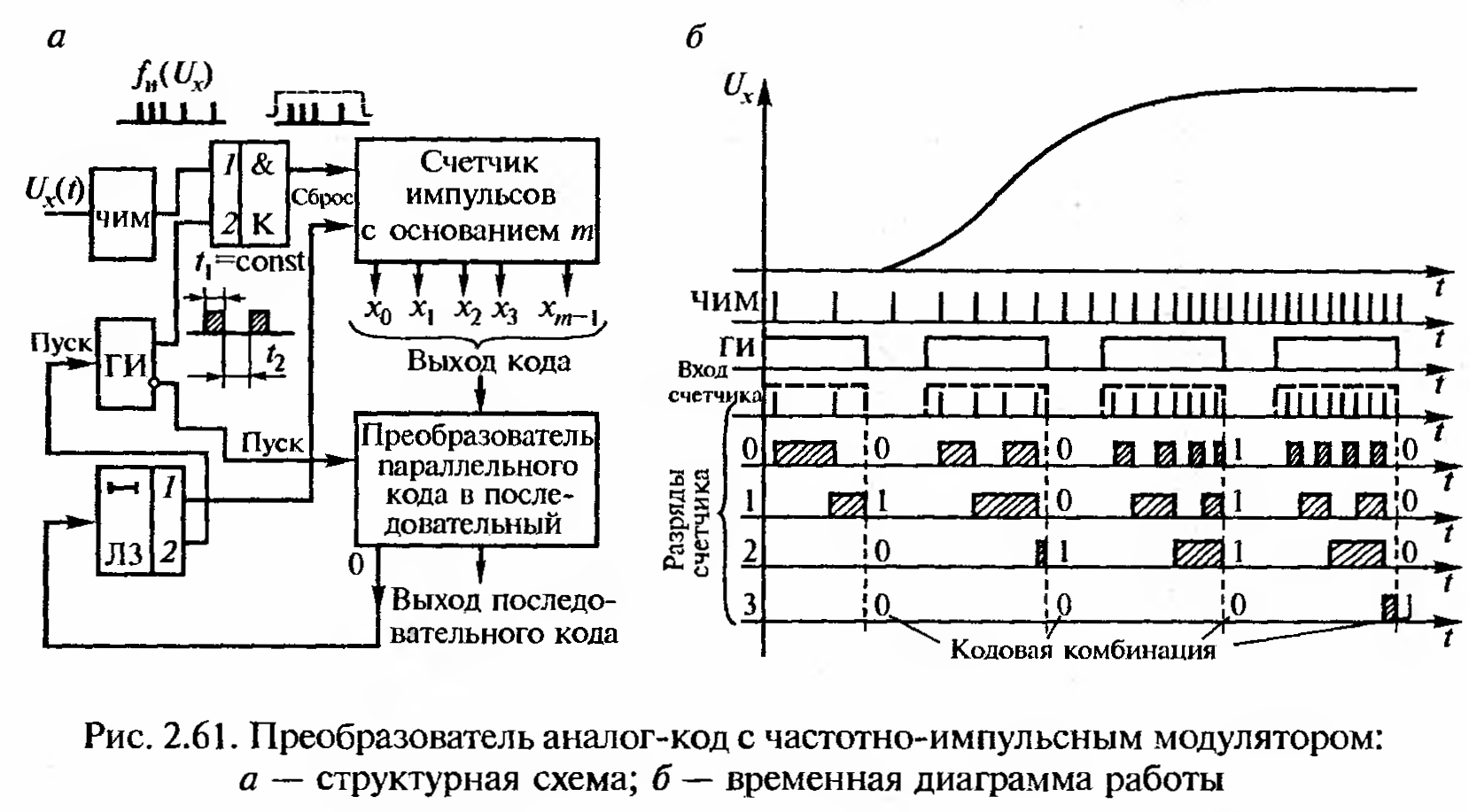

Частотно-импульсный АЦП (рис. 2.61, а). Аналог контролируемой величины Ux(t) с помощью частотно-импульсного модулятора ЧИМ преобразуется в импульсы, частота которых пропорциональна Ux(t). Эти импульсы через ключ К, в качестве которого используется логическая схема И, подаются на счетчик в течение времени t1, когда на вход 2 ключа К поступает калиброванный импульс с генератора импульсов ГИ длительностью t1 Чем больше напряжение Ux(t), тем больше частота импульсов на выходе ЧИМ, тем большее их число поступит за время t1 на счетчик.

С выхода счетчика кодовая комбинация поступает на преобразователь параллельного кода в последовательный для поочередной передачи элементов кода в линию связи. По окончании передачи, когда преобразователь устанавливается в положение 0, с его выхода через линию задержки ЛЗ (выход 1) подается на счетчик импульсов команда «сброс». После этого с выхода 2 Л3 на генератор ГИ поступает пусковой импульс. Процесс преобразования аналога Ux(t) в кодовую комбинацию повторяется.

Устройства хранения и преобразования кодированной информации

Для хранения информации в виде многоразрядных двоичных чисел (двоичного кода) служит регистр. В отличие от постоянных запоминающих устройств долговременной памяти в регистрах осуществляется кратковременное запоминание (регистрация) информации на период одного или нескольких циклов работы всей системы.

Запоминающими элементами регистра, количество которых равно количеству разрядов двоичного числа, служат триггеры. Обычно регистры выполняют на основе RS-, D-, JK-триггеров. Для выполнения вспомогательных операций: ввода в регистр или вывода из него хранимого числа, преобразования кода двоичного числа, сдвига числа на определенное число разрядов влево или вправо применяют комбинированные схемы на основе логических элементов.

Регистр сдвига предназначен для хранения и поразрядного сдвига (вправо, влево) хранящихся в нем чисел путем подачи импульсов на шину сдвига ШС.

На рис. 2.62, а приведен регистр сдвига, выполненный на D- триггерах. Количество триггеров в регистре соответствует числу разрядов. Каждый триггер служит для хранения кода одного разряда запоминаемого двоичного числа. В рассматриваемом случае регистр предназначен для хранения четырехразрядного двоичного числа. Выход Q каждого предыдущего триггера объединяют с входом D последующего. Информация в виде последовательного кода поступает на выход D первого триггера, начиная с низшего разряда кода.

Синхронизирующие

входы С триггеров, подключенные к шине

сдвига ШС, используются для перемещения

записанного числового кода вправо.

Представим, что в регистр сдвига

необходимо записать число 1011. На вход

триггера Т1 поступает сигнал 1,

соответствующий единице низшего разряда.

В триггере Т1 записывается 1. На вход С

триггеров поступает тактовый импульс

с шины сдвига, который перемещает

Синхронизирующие

входы С триггеров, подключенные к шине

сдвига ШС, используются для перемещения

записанного числового кода вправо.

Представим, что в регистр сдвига

необходимо записать число 1011. На вход

триггера Т1 поступает сигнал 1,

соответствующий единице низшего разряда.

В триггере Т1 записывается 1. На вход С

триггеров поступает тактовый импульс

с шины сдвига, который перемещает

в триггер Т2. В триггер Т1 на вход D поступает сигнал 1 второго разряда числа и записывается в нем. После очередного тактового импульса на шине сдвига единицы переходят с триггера Т2 в триггер ТЗ, а с триггера Т1 в триггер Т2. На вход D триггера Т1 поступает и записывается в нем сигнал 0. Следующий тактовый импульс перемещает единицы из триггеров Т2 и ТЗ в триггеры ТЗ и Т4, а нуль — в триггер Т2. На вход триггера Т1 поступает единица четвертого разряда. Таким образом, число полностью вводится в регистр после тактового импульса, на выходах Q1, Q2, Q3, Q4 появляется сигнал 1011 и при каждом тактовом импульсе двоичная комбинация, включая сигнал на входе регистра, перемещается вправо.

Если переключить связи между разрядами так, чтобы выход Q каждого высшего разряда связать со входом D-триггера ближайшего низшего разряда, то при поступлении тактового импульса число будет перемещаться влево.

Направление сдвига можно менять сигналами, подаваемыми на шины прямого сдвига ПС и обратного сдвига ОС, которые подключаются с помощью логических схем И-НЕ к триггерам (рис. 2.62, б). Выход Q каждого триггера (кроме первого) связан с логической схемой И на входе предыдущего для обеспечения обратного сдвига кодовой комбинации при подаче тактовых импульсов на шину ОС. Таким образом, представленный на рис. 2.62, б регистр сдвига является реверсивным трехразрядным. Информация, записанная в регистре в виде двоичного числа, выводится из него через выходы Q1, Q2, Qз триггеров.

Регистры сдвига используются для выполнения математических и логических операций над числовыми кодовыми комбинациями.

Преобразователь последовательного кода в параллельный и обратно с регистром сдвига (рис. 2.63) выполнен на трех D-триггерах. Количество триггеров соответствует числу разрядов регистра. Кроме триггеров в схему преобразователя входят элементы ввода и вывода информации на логических схемах И и И-НЕ.

Предварительно триггеры устанавливаются в нулевое состояние. Число, которое необходимо ввести в регистр преобразователя, подается в параллельном коде на входы x1, х2, x3 логических элементов LI, L3, L5. После этого на шину ввода параллельного кода С2 поступает сигнал 1, кодовая комбинация записывается в триггерах Т. Подавая затем на шину сдвига С1 тактовые импульсы, можно с выхода Q тригггера последнего разряда последовательно вывести кодовую комбинацию из регистра.

Преобразование

последовательного кода, элементы

которого поступают на вход D

первого

триггера, осуществляется после ввода

кодовой комбинации в регистр путем

сдвига ее элементов тактовыми импульсами,

поступающими на шину сдвига С1. Вывод

информации в виде параллельного кода

осуществляется через выходы у1,

у2,

у3

логических схем L7,

L8,

Преобразование

последовательного кода, элементы

которого поступают на вход D

первого

триггера, осуществляется после ввода

кодовой комбинации в регистр путем

сдвига ее элементов тактовыми импульсами,

поступающими на шину сдвига С1. Вывод

информации в виде параллельного кода

осуществляется через выходы у1,

у2,

у3

логических схем L7,

L8,

L9 при подаче сигнала 1 на шину вы вода параллельного кода СЗ.

Преобразователи кодов с распределителями импульсов используются двух

видов: мультиплексор — преобразователь параллельного кода в последовательный; демультиплексор — преобразователь последовательного кода в параллельный.

Мультиплексор (рис. 2.64, а) содержит распределитель импульсов (регистр сдвига единицы RG1 —>), логические элементы И (LI — LN) и выходной элемент ИЛИ (L). Входы 1 элементов L1 — LN подключены к выходам распределителя, а на входы 2 подаются сигналы параллельного кода. Распределитель RG1 —> переключается импульсами G генератора тактовых импульсов и поочередно подает сигнал 1 на логические элементы LI — LN. Если на вход 2 в этот момент поступает 1 параллельного кода, то на выходе элемента появляется сигнал 1, который через элемент ИЛИ (L) проходит на выход последовательного кода.

Предположим, что на входы x1, х2, х3, хп поступила кодовая комбинация 1101 (рис. 2.64, б). В момент нахождения распределителя RG1 —> в позиции 1 на входы логического элемента L1 поступают сигналы 1 и на выходе логического элемента L также будет сигнал 1. При переключении распределителя в позицию 2 на входах логического элемента L2 также совпадают сигналы 1 и на выход логического элемента L проходит сигнал 1. В позиции 3 распределителя на вход 1 логического элемента L3 поступает сигнал 1, а на вход 2—0, поэтому на выходе логического элемента L будет 0. В позиции п распределителя

на входах 1 и 2 логического элемента LN совпадают сигналы 1 и на выходе будет сигнал 1. В результате на выходе мультиплексора будет комбинация 1101 последовательного кода. Для создания разделительных пауз между элементами последовательного кода необходимо в выходной элемент ИЛИ ввести дополнительный вход Б, который образует с другими входами схему И. На этот вход сигнал 1 подается от ГТИ только во время импульса, а во время паузы — сигнал 0, схема логического элемента L в течение времени, соответствующего паузе, будет закрыта.

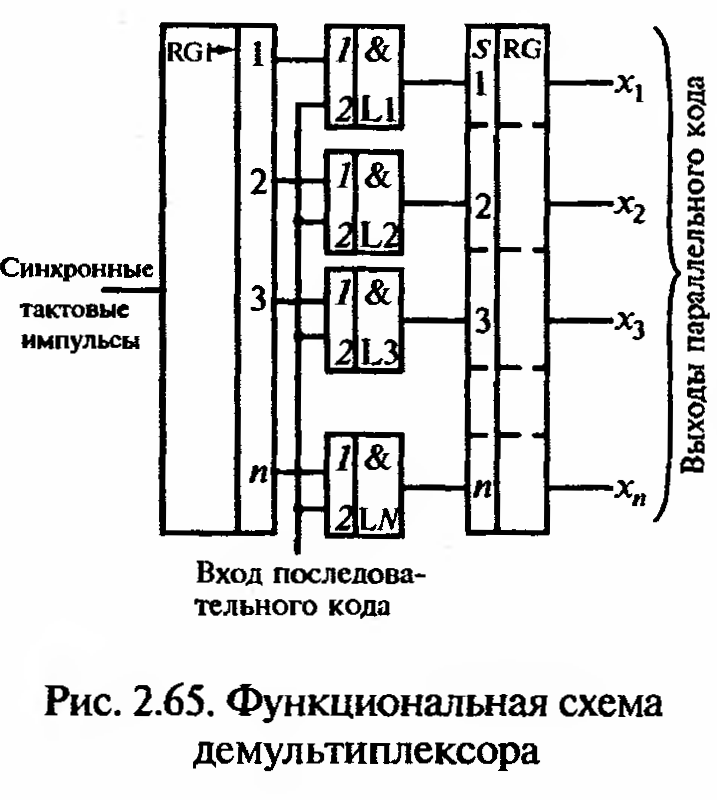

Демультиплексор (рис. 2.65) содержит распределитель импульсов RG1 —логические элементы И (LI — LN) и регистр RG, имеющий на каждый элемент кода ячейку памяти. Пусть на вход последовательного кода поступает кодовая комбинация 1101. Первый сигнал I проходит на входы 2 элементов LI—UV, распределитель RG1 —> находится в позиции 1, на его выходе 1 будет сигнал 1, следовательно, на выходе элемента L1 будет сигнал 1. Этот сигнал записывается в устройстве памяти RG. Второй сигнал 1 поступает на вход последовательного кода при переключении распределителя RG1 —> во вторую позицию и аналогично первому записывается во второй ячейке памяти регистра RG. В позиции 3 RG I —> на вход последовательного кода и в запоминающее устройство поступает сигнал 0, а в позиции п RG1 —> — сигнал 1.

В данной схеме распределитель импульсов должен переключаться одновременно с поступающей кодовой комбинацией, т.е. в течение первого сигнала кодовой серии он должен находиться в позиции 1, в течение второго — в позиции 2 и т.д. Для выполнения этого требования демультиплексор дополняется специальными схемами синхронизации.

Преобразование последовательного кода в параллельный и обратно с помощью распределителей импульсов находит широкое применение в устройствах телемеханики.

Устройства ввода и вывода информации

В электронных системах автоматики и телемеханики для ввода первичной и вывода переработанной информации применяются специальные устройства. С их помощью осуществляется согласование и гальваническая развязка (изоляция) высоковольтных и сильноточных цепей управления оборудованием, линий связи и слаботочных цепей электронных схем. Важнейшей функцией устройств ввода и вывода информации является также предотвращение проникновения внешних помех в электронные схемы. Такие помехи, возникающие при переключении коммутационных аппаратов, носят импульсный характер. Они могут проникать через входные и выходные устройства в электронные схемы, вызывая сбои в работе и даже повреждения отдельных элементов.

Как во входных, так и в выходных узлах передачи информации в 1 бит часто используют слаботочные электромеханические реле, обеспечивающие идеальную гальваническую развязку цепей. Магнитные и емкостные связи между входом и выходом реле (между катушкой и контактами) практически отсутствуют, что исключает возможность проникновения помех. Однако электромеханические реле громоздки, малонадежны, обладают недостаточным быстродействием. Во входных цепях наиболее целесообразно применять безъякорные реле с герметизированными контактами (герконы). Для выходных цепей применяются более мощные реле с допустимыми токами через контакты 5-10А.

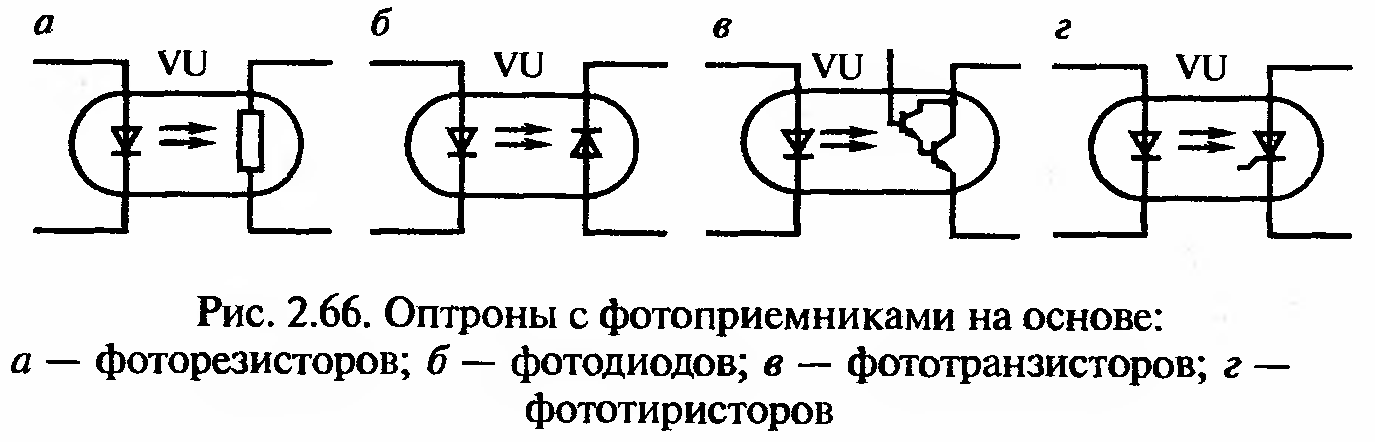

Оптроны — оптоэлектронные полупроводниковые приборы, которые широко используются в устройствах автоматики и телемеханики для гальванической развязки. Оптроны содержат источник и приемник светового излучения, которые оптически и

конструктивно

связаны между собой. В качестве источников

света часто используют светодиоды, а в

качестве фотоприемников; фоторезисторы

(рис. 2.66,

а),

фотодиоды (рис. 2.66,

6),

фототранзисторы (рис. 2.66,

в)

и

конструктивно

связаны между собой. В качестве источников

света часто используют светодиоды, а в

качестве фотоприемников; фоторезисторы

(рис. 2.66,

а),

фотодиоды (рис. 2.66,

6),

фототранзисторы (рис. 2.66,

в)

и

фототиристоры (рис. 2.66, г). Сигналы, получаемые с выхода таких фотоприемников, достаточно слабы и не могут быть использованы для непосредственного управления, например, логическими элементами, поэтому на их выходе необходимо применять дополнительные усилители.

Схема оптрона с усилителем представлена на рис. 2.67. При отпирании транзистора VT1 в цепи светодиода протекает ток. Светодиод освещает фотодиод, обратное сопротивление которого резко снижается, в результате чего переход база-эмиттер транзистора VT2 оказывается шунтированным и он закрывается. При этом дешунтируется переход база-эмиттер транзистора VT3, который в свою очередь открывается. Потенциал на выходе меняется с +24В на —24В.

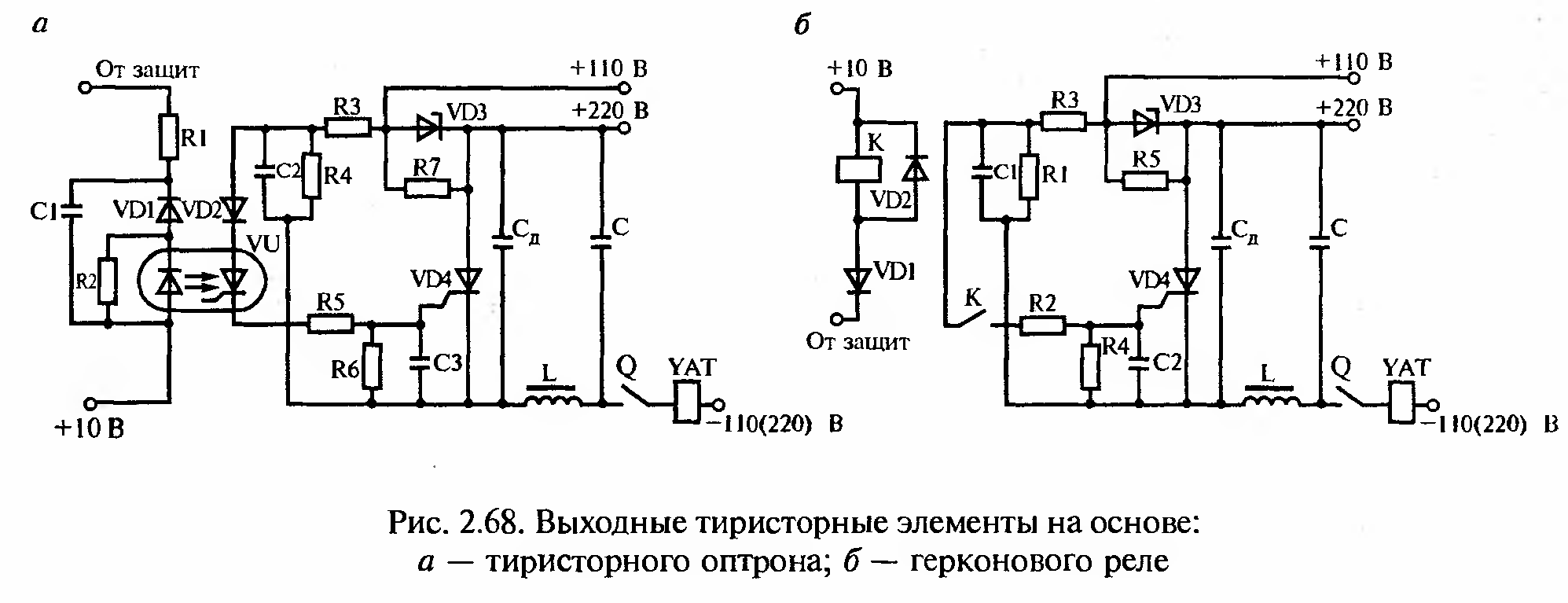

Выходные тиристорные элементы применяются в схемах управления высоковольтными выключателями. Для гальванической развязки в них используется тиристорный оптрон VU (рис.2.68, а) или герконовое реле К (рис.2.68, б). Эти тиристорные элементы обладают низкой помехоустойчивостью и могут ложно срабатывать от помех. Для повышения помехоустойчивости на выходе тиристора включается LC-контур, который, с одной стороны, препятствует проникновению внешних помех на тиристор, с другой — запирает ложно открывшийся тиристор на обратной полуволне колебательного процесса LC-контура. Если помеха достаточно продолжительна, тиристор вновь откроется и снова закроется. Такой процесс может продолжаться 5—10 мс. Если помеха или сигнал превышают это время, то тиристор сможет включиться окончательно. Практически в цепях управления высоковольтными выключателями помех такой длительности не бывает, ложные включения тиристоров маловероятны. Длительность же управляющего импульса тиристора должна быть больше длительности переходного процесса. Дополнительная емкость конденсатора Сд является малым сопротивлением, шунтирующим тиристор и защищающим его от помех. При отпирании тиристора конденсатор Сд разряжается через него.

Стабилитрон VD3 ограничивает напряжение на тиристорном оптроне (рис. 2.68. а) и контакте К геркона (рис. 2.68, б), конденсаторы Cl, С2, СЗ защищают тиристоры VD4 и цепи оптрона VU от кратковременных помех.

Выходные устройства отображения информации служат для выведения полученной информации о состоянии контролируемых объектов («Включено», «Отключено»), исправной работе устройств или возникновении отдельных нарушений. В устройствах телемеханики «Лисна» используются магнитотиратронные сигнальные ячейки двух типов: для однопозиционных и двухпозиционных сигналов.

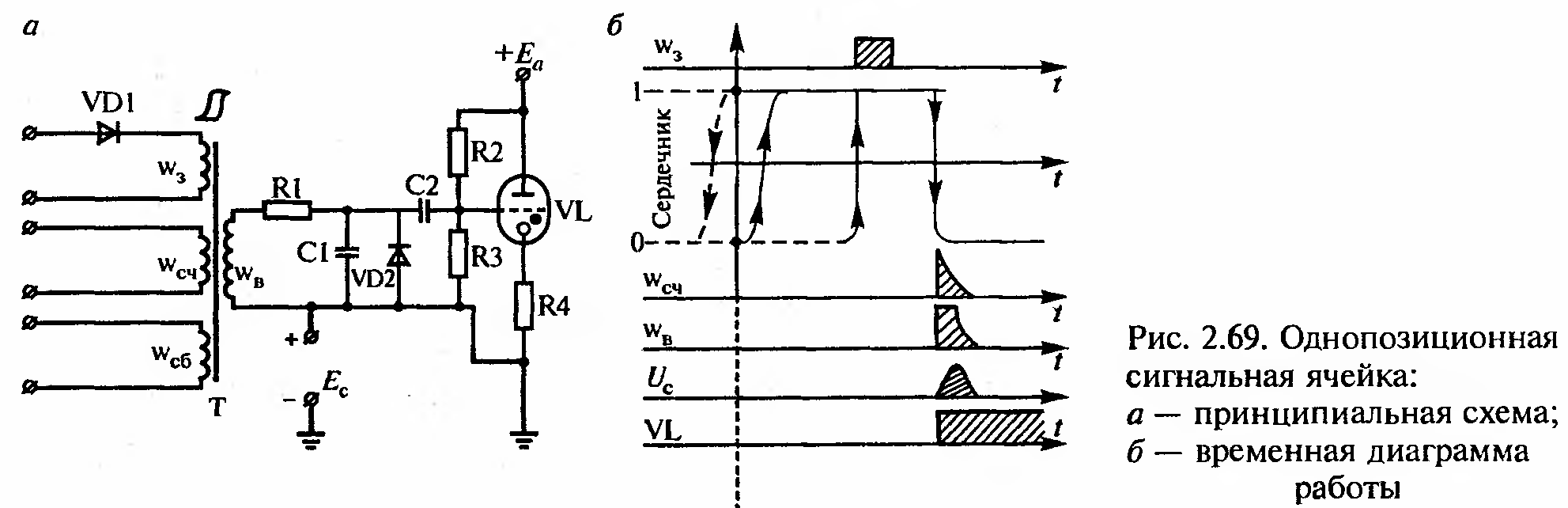

В однопозиционных сигнальных ячейках сердечник магнитного элемента Т выполнен из пермаллоя с прямоугольной петлей гистерезиса. На сердечнике расположены четыре обмотки: записи w3, считывания wcч, сброса wc6 и выходная wB (рис. 2.69, а). К выходной обмотке подключен сигнальный тиратрон VL через схему формирования управляющего импульса. В начале цикла приема телесигнализации в

обмотку сброса wc6 поступает импульс, перемагничивающий сердечник в состояние 0 (рис. 2.69, б). При наличии соответствующего однопозиционного сообщения (например, аварийное состояние, неисправность, срабатывание защиты и т.д.) устройство телесигнализации выдает импульс в обмотку записи w3, в результате чего сердечник перемагничивается в состояние 1. В конце цикла приема информации после проверки правильности приема осуществляется считывание информации. Считывающий импульс поступает в обмотку wсч, при этом сердечник трансформатора Т перемагничивается в состояние 0, а на его выходной обмотке wB появляется импульс. Этот импульс через интегрирующую цепочку R1-C1 и конденсатор С2 поступает на управляющий электрод (сетку) тиратрона. При этом тиратрон VL зажигается. Цепочка R1-C1 повышает помехоустойчивость и вместе с конденсатором С2 формирует на сетке тиратрона импульс Uc (рис. 2.69, б) необходимой формы. Диод VD2 создает шунтирующую цепочку для импульсов обратной полярности, которые могут возникать в выходной обмотке wB при записи информации. Горение тиратрона в течение цикла телесигнализации поддерживается напряжением питания 110 В, которое отключается в конце каждого цикла, что приводит к гашению тиратрона.

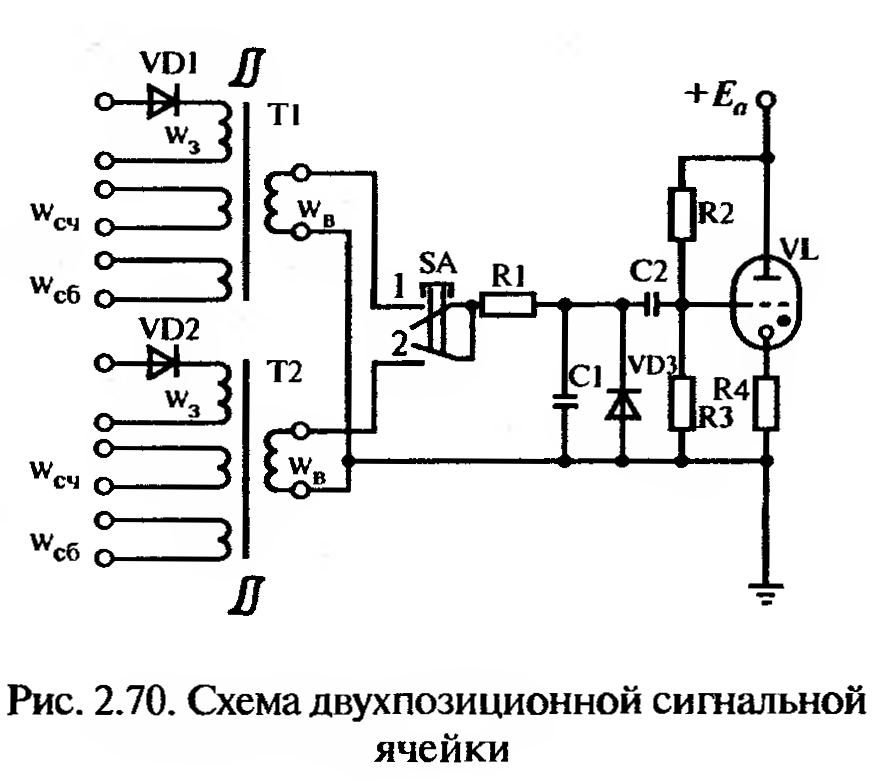

В двухпозиционных сигнальных ячейках применяют трансформаторы Т1 и Т2 (рис. 2.70) для записи информации. На одном трансформаторе Т1 записывается 1 при включенном, на другом трансформаторе Т2 — при отключенном объекте. Модуль содержит квитирующий ключ SA, через контакт 1 которого при считывании информации с сердечника трансформатора Т1 импульс с обмотки выхода wB поступает на управляющий электрод тиратрона VL только при отключенном состоянии объекта (ключ включен — объект отключен). Через контакт 2 ключа SA (ключ отключен) импульс поступает на тиратрон с обмотки wB трансформатора Т2, на сердечнике которого записывается 1 при включенном объекте.

Схема работает следующим образом. В начале цикла телесигнализации импульс, поступающий в обмотки сброса wc6, устанавливает трансформатор Т1 в состояние О, Т2 — в состояние 1.

При приеме сообщения «Включено» импульс в обмотки записи w3 трансформаторов не поступает и состояние трансформаторов сохраняется. При считывании информации импульс возникает в обмотке wB трансформатора Т2, но так как контакт 2 ключа SA разомкнут, то он не поступит на управляющую сетку тиратрона VL, который не загорится. Схема выполнена таким образом, что импульс с обмотки wB поступает через замкнутый контакт ключа SA на сетку тиратрона только при положении головки ключа, не соответствующем положению объекта.

Обычно положение ключей на мнемонической схеме щита теле- сигнализации соответствует состоянию объектов, тиратроны сигнальных ячеек при этом не горят. При отключении объекта, если его ключ остается во включенном состоянии, тиратрон загорается. То же происходит при включении объекта, если ключ отключен. При необходимости диспетчер квитирует ключ, то есть переводит его в положение соответствия объекту. После этого тиратрон в конце цикла гасится и на следующем цикле не горит.

В схемах (рис. 2.69, 2.70) конденсатор С2 обеспечивает гальваническую развязку цепей, а делитель напряжения R2—R3 создает необходимое небольшое смещение напряжения управляющего электрода, а резистор R4 ограничивает ток тиратрона.

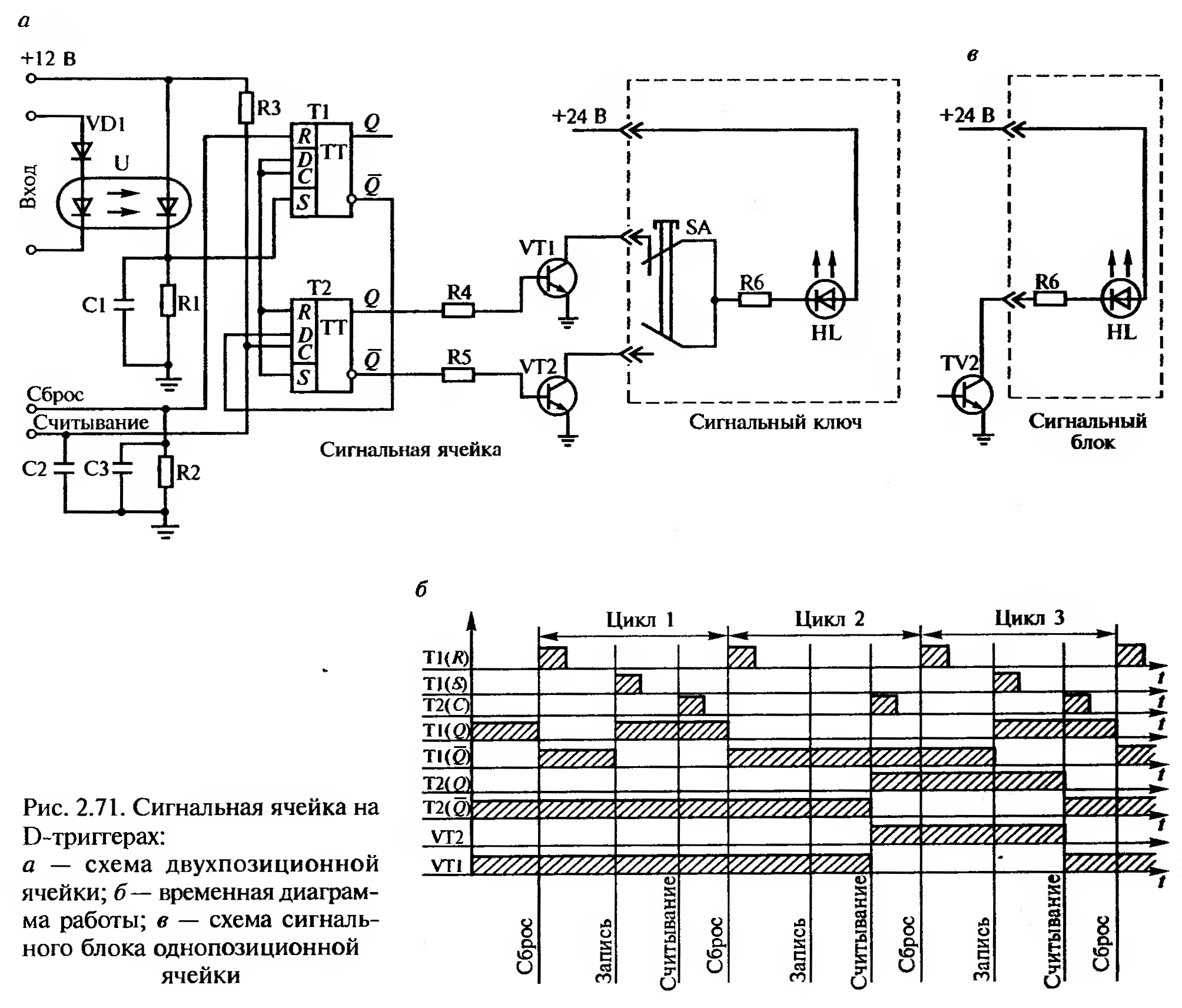

В устройствах телемеханики МСТ-95 сигнальные ячейки выполняются на двух D-триггерах (рис. 2.71, а). Первый триггер Т1 принимает текущую информацию, второй триггер Т2 — хранит данные, принятые в предыдущей серии. Перезапись информации из триггера Т1 в триггер Т2 осуществляется по сигналу «Считывание» (рис. 2.71, б). Сигнал «Сброс» _приводит к переключению триггера Т1 в состояние 0 (на выходе Q — 0, на выходе Q — 1). Сигнал на вход ячейки поступает только при отключенном состоянии объекта. Через оптрон U сигнал «Запись» проходит на вход S триггера Т1, который переключается в состояние 1 (на выходе Q — 1, на выходе Q — 0). Сигнал 0 с выхода Q триггера Т1 поступает на вход D, запрещая его переключение при сигнале «Считывание», поступающем на вход С триггера Т2.

С выходов Q и Q сигналы поступают на базы транзисторов VT1 и VT2. При подключении контакта ключа к открытому транзистору светодиод HL начинает светиться. При повороте головки ключа его контакт подключается к коллектору закрытого транзистора, светодиод при этом гаснет. Соответствие положения ключа и состояния объекта восстанавливается.

При отсутствии сигнала «Запись» на входе триггер Т1 остается в состоянии 0 (цикл 2), разрешая переключение триггера Т2 в состояние 1. На выходах Q и Q триггера Т2 сигналы меняются, транзисторы VT1 и VT2 при этом переключаются. В зависимости от состояния ключа SA сигнальный светодиод переключается (горит при несоответствии положения ключа состоянию объекта, гаснет при соответствии).

В цикле 3 на входе вновь появляется сигнал в момент «Запись», что приводит к переключению триггера Т2 и транзисторов VT1 и VT2.

В однопозиционных сигнальных блоках (рис. 2.71, в) сигнальный ключ отсутствует, и светодиод HL подключается только к одному транзистору VT2. При отсутствии входного импульса транзистор VT2 остается закрытым и светодиод HL не горит. При возникновении режима работы, о котором должен сигнализировать светодиод, на вход оптрона U поступает импульс, что при считывании информации приводит к отпиранию транзистора VT2 и зажиганию светодиода HL.