- •Р. Н. Калашников, э. В. Недашковский, а. Я. Журавлев

- •Г. Архангельск

- •1997. © Архангельская государственная

- •Глава I сердечно-сосудистая система

- •1.Сердце

- •1.1. Массаж сердца

- •1.2. Пункция перикарда

- •1.3. Пункция левого желудочка

- •1.4. Электростимуляция

- •1.5. Защита миокарда при операциях с искусственным кровообращением

- •1.6. Обход желудочка

- •1.7. Катетеризация легочной артерии и ангиопульмонография

- •2. Артериальная система

- •2.1. Грудная аорта

- •2.2. Брюшная аорта

- •2.3. Пункция и катетеризация артерий

- •2.4. Впутриаортальная и внутриартериальная трансфузия

- •2.5. Эмболэктомия

- •2.6. Внутриаортальная баллонная контрпульсация

- •3. Венозная система

- •3.1. Венепункция

- •3.2. Венесекция

- •3.3. Реинфузия крови

- •3.4. Пункция и катетеризация магистральных вен (врачебная манипуляция)

- •3.5. Пункция и катетеризация подключичной вены

- •3.6. Пункция и катетеризация наружной яремной вены

- •3.8. Пункция и катетеризация бедренной вены

- •3.9. Пункция и катетеризация подмышечной вены

- •3.10. Воротная вена

- •3.10.1. Пупочная вена

- •3.10.2. Чрсспупочпая катетеризация воротной вены

- •3.11. Измерение центрального венозного давления (цвд)

- •3.12. Переливание крови в костный мозг

- •Глава II лимфатическая система

- •1. Грудной лимфатический проток(глп)

- •1.1. Дренирование грудного лимфатического протока (глп)

- •Глава III центральная нервная система

- •1. Головной мозг

- •2. Субокципитальная пункция

- •3. Методы управления внутричерепными объемами

- •3.1. Постуральный «дренаж»

- •3.2. Люмбальный дренаж

- •3.3. Вснтрикулярный дренаж

- •3.4. Пункция переднего рога бокового желудочка

- •3.5. Пункция заднего рога бокового желудочка

- •3.6. Пункция нижнего рога бокового желудочка

- •3.7. Длительный дренаж боковых желудочков по Арендту

- •3.8. Измерение внутричерепного давления (вчд)

- •3.9. Активное дренирование остаточных полостей в мозгу после нейрохирургических операций

- •3.10. Методы санации ликворных путей и церсброспинальной жидкости

- •4. Пункция и катетеризация луковицы внутренней яремной вены

- •5. Внутриартериальная инфузия при заболеваниях головного мозга

- •Б.Реклинация головного мозга при его дислокациях

- •2. Спинной мозг

- •2.1. Люмбальная (спинномозговая) пункция

- •2.2. Ликвородинамические пробы

- •2.3. Спинномозговая (спииальная) анестезия

- •2.4. Эпидуральная анестезия

- •2.5. Пункция и катетеризация эпидурального пространства

- •2.5.1. Эпидуральпая анестезия

- •2.5.2. Катетеризация эпидурального пространства

- •2.6. Сакральная (каудальная) анестезия

- •Глава IV

- •1. Черепные нервы

- •2. Спинномозговые нервы

- •3. Проводниковая анестезия

- •3.1. Проводниковое обезболивание пальцевых нервов по а.И.Лукашевичу-Оберсту

- •3.2. Анестезия плечевого сплетения по Куленкампфу (надключичный способ)

- •3.3. Блокада локтевого нерва

- •3.4. Блокада срединного нерва

- •3.6. Блокада бедренного нерва

- •3.7. Блокада седалищного нерва

- •3.8. Внутритазовая блокада (по л.Г.Школьникову, в.П.Селиванову)

- •3.9. Пресакральная блокада

- •3.10. Паравертебральная блокада

- •3.11. Блокада межреберных нервов

- •3.12. Сакроспинальная блокада

- •3.13. Блокада запирательного нерва

- •3.14. Блокада шейного сплетения

- •3.15. Блокада дифрагмалыюго нерва

- •4. Футлярная новокаиновая блокада конечностей

- •4.1. Футлярная блокада плеча

- •4.2. Футлярная блокада предплечья

- •4.3. Футлярная блокада бедра

- •4.4. Футлярная блокада голени

- •4.5.Анестезиологическое обеспечение в офтальмохирургии

- •4.6. Внутрисуставная анестезия

- •Техника внутрисуставной анестезии коленного сустава

- •Глава V вегетативная (висцеральная, автономная) нервная система

- •1. Симпатическая часть вегетативной нервной системы

- •2. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы

- •3. Шейная вагосимпатическая блокада по а.В.Вишневскому

- •4. Блокада переднего средостения (загрудинная блокада)

- •5. Внутрибрюшная блокада чревных нервов по брауну

- •6.Блокада круглой связки печени

- •7. Поясничная (паранефральная) блокада по а.В. Вишневскому

- •8. Блокада узлов пограничного симпатического ствола

- •8.1. Блокада верхнего шейного узла

- •8.2. Блокада звездчатого узла

- •8.3. Блокада грудных симпатических узлов

- •8.4. Блокада поясничных симпатических узлов

- •Глава VI дыхательная система

- •I. Методы восстановления и поддержания проходимости дыхательных путей

- •1.1. Восстановление и поддержание свободного ротового дыхания

- •1.1.1. «Тройной прием»

- •1.1.2. Открывание и очистка полости рта

- •1.1.3. Поддержание проходимости полости рта положением

- •1.1.4. Применение обтураторов, распорок

- •1.1.5. Ротовые воздуховоды

- •1.1.6. Ячыкодержатели (эквалайзеры)

- •1.1.7. Носовые (носоглоточные) воздуховоды

- •1.1.8. Ларингеальная маска

- •1.2. Восстановление и поддержание проходимости трахеобронхиального дерева

- •1.2.2. Оротрахеальная интубация вслепую

- •1.2.3. Назотрахеальпая интубация с применением прямой ларингоскопии

- •1.2.4. Назотрахеальная интубация вслепую

- •1.2.5. Интубация трахеи в сознании

- •1.2.6. Методы местной анестезии

- •1.2.6.1. Поверхностная анестезия

- •1.2.6.2. Регионарная блокада нервных стволов

- •1Класс 2 класс 3класс 4 класс

- •1Степень 2 степень 3тепснь 4 степень

- •1.2.8. Неудавшаяся интубация

- •1.2.9. Осложнения интубации трахеи

- •1.3. Эндобронхиальная интубация

- •1.3.1. Раздельная интубация главных бронхов

- •1.3.2. Эндобронхиальная интубация однопросветпой трубкой

- •1.3.3. Тампонада и блокада бронхов

- •1.3.4. Осложнения эндобронхиальной интубации

- •1.4. Методы оперативного восстановления проходимости дыхательных путей

- •1.4.1. Коникотомия (крикоконикотомия, крикотиреотомия, интеркрикотиреотомия, ларингостомия и др.)

- •1.4.2. Трахеотомия и трахеостомия (горлосечение)

- •1.4.2.1. Нижняя трахеостомия

- •1.4.2.2. Метод Бьсрка

- •1.4.2.3. Верхняя трахеостомия

- •1.4.2.4. Ошибки, опасности и осложнения трахеостомии

- •1.4.2.5. Трансларингеальная трахеостомия

- •1.5. Методы санации трахеобронхиального дерева (тбд)

- •1.5.2. Постуральпый дренаж

- •1.5.3. Лечебная перкуссия грудной клетки

- •1.5.4. Вибрационный массаж грудной клетки

- •1.5.5. Вакуумный массаж грудной клетки

- •1.5.6. Чрескожпая электрическая стимуляция диафрагмального дыхания

- •1.5.7. Техника отсасывания мокроты

- •1.5.8. Трахеобронхиальный лаваж «бригадным методом»

- •1.5.9. Чрезназальпая катетеризация трахеи

- •1.5.10. Чрескожная катетеризация трахеи (микротрахеостомия)

- •1.5.11. Санационная бронхоскопия

- •II. Методы оксигенотерапии и искусственного дыхания

- •2.1. Оксигенотсрапия через назофарингеальныс катетеры

- •2.2. Высокочастотная и струйная ивл

- •2.2.1. Ивл через иглу

- •2.2.2. Катетерная ивл

- •Данные внутривенного оксигенатора (ivox)

- •III. Специальные методы интенсивной терапии системы дыхания

- •3.1. Пункция полости плевры, микроторакоцентез (р.Лайт,1986)

- •3.2. Торакоцентез и дренирование плевральной полости

- •3.3. Чрезгрудная пункция и дренирование внутрилегочного абсцесса

- •3.4. Чрескожная катетеризация и временная окклюзия бронха

- •3.5. Скелетное вытяжение при травме грудной клетки

- •3.6. Передняя и задняя тампонада носа

- •Глава VII система пищеварения

- •1. Брюшная полость

- •1.2. Троакарная пункция и дренирование брюшной полости

- •1.4. Методы дренирования брюшной полости при перитоните

- •1.5. Перитонеостомия

- •2. Желудочно-кишечный тракт

- •2.1. Желудок

- •2.2. Двенадцатиперстная кишка

- •2.3. Тонкие кишки

- •2.4. Толстая кишка

- •Иннервация желудочно-кишечного тракта и ее реакция на функциональное воздействие

- •Объем и состав пищеварительных соков

- •2.5. Методы дренирования желудочно-кишечного тракта

- •2.5.2. Дренирование культи 12-перстной кишки

- •2.5.4. Введение зонда в тонкую кишку с целью энтерального питания

- •2.5.5. Техника местного гемостаза при гастродоуденальных кровотечениях

- •3. Печень, желчные пути

- •3.1. Неопсративные методы дренирования желчных путей:

- •3.2. Инфузионная терапия через пупочную вену

- •3.3. Измерение портального давления

- •4. Мочеполовая система

- •4.1. Одномоментная и длительная катетеризация мочевого пузыря

- •4.2. Методы проточного диализа мочевого пузыря

- •Содержание

- •Глава I. Сердечно-сосудистая система ........-.....„..................................................——— 8

- •1. Сердце .-.......-„.-....—-..............—.................................................................................... 8

- •Глава II. Лимфатическая система ...................................................................................98

- •Глава III. Центральная нервная система.........................—......................................... 111

- •2. Субокципитальная пункция (ю.В.Чебыкин) ..................................................... 120

- •Глава IV. Периферическая нервная система ...................................———....——.•••••-- 158

- •4. Футлярная новокаиновая блокада конечностей.————.——.——.—.....——— 177

- •Глава V. Вегетативная (висцеральная, автономная) нервная система................... 183

- •Глава VI. Дыхательная система ..................................-.....................——.........--........... 201

- •1.3.1. Раздельная интубация главных бронхов ———..——.......—...——.....243

- •Глава VII. Система пищеварения ——...—..—.——.—.......——————....——— „.—-.-284

- •1.2. Троакарная пункция и дренирование брюшной полости (ю-к-Утробин) .284

- •1.5. Перитонеостомия (ю.К.Утробин)..——.. —„....——...........———————...... 289

- •Р. Н. Калашников, э. В. Недашковский, а. Я. Журавлев

4. Мочеполовая система

Основным органом мочевой системы является почка - парный орган, расположенный в забрюшинном пространстве. Моча, выделяющаяся из почки, поступает в мочеточник, который в малом тазу открывается в мочевой пузырь. От мочевого пузыря начинается мочеиспускательный канал. Длина канала у мужчин может достигать 18-20 см, у женщин уретра короткая от 2,5 до 4 см. Просвет канала позволяет проводить катетер диаметром до 1 см. Мужская уретра имеет три части: предстательную, перепончатую и губчатую. Перепончатая часть длиной до 3 см -самый узкий и наименее растяжимый участок, начинается от верхушки предстательной железы до луковицы члена, она соответствует участку прохождения канала через мочеполовую диафрагму. Указанную особенность необходимо учитывать при катетеризации мочевого пузыря. Мочеиспускательный канал у мужчин на своем протяжении образует две кривизны: внутреннюю - выгнутую вниз, огибающую нижний край лонного сочленения, вторую - выгнутую кверху и к корню полового члена на месте перехода неподвижной части канала в подвижную. У женщин уретра проходит под лобковыми костями по передней стенке влагалища, направляясь сверху вниз и кпереди. Имеет почти прямое направле-ние-

За сутки через почки фильтруется около 200 л воды, из которых 97-99% реабсорбируется в канальцах, а 1,5 л выделяется. Реабсорбация натрия и воды регулируется двумя механизмами: секрецией альдосте-рона в результате барорецепции в почечных артериолах и секрецией антидиуретического гормона и альдостеропа благодаря волюморецепции предсердии. Почечный эпителий стоит на втором месте после центральной нервной системы по ранимости под влиянием гипоксии и нарушения кровотока.

4.1. Одномоментная и длительная катетеризация мочевого пузыря

Показания: острая и хроническая задержка мочи, контроль за почасовым и суточным диурезом, необходимость урологического обследования как элемент интенсивного ухода за коматозными больными.

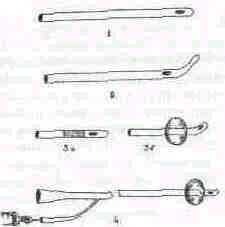

Катетеризацию следует проводить, соблюдая все принципы асептики и антисептики. Используются различные катетеры. Наиболее простой катетер Нелатопа - резиновая трубка одного диаметра на всем протяжении, длиной до 250 мм с закругленным слепым концом и одним боковым

320

отверстием. При наличии препятствий по ходу мочеиспускательного канала в связи с аденомой предстательной железы или при Рубцовых сужениях, применяются катетеры Тимапна, которые имеют суженный и клюво-видно изогнутый слепой конец. В случае затруднений при введении резинового катетера можно использовать катетер Мерсье, изготовленный из полимерных материалов. К выведению мочи металлическим катетером прибегают при невозможности провести в мочевой пузырь резиновый или пластиковый катетер. Мужской металлический катетер имеет дугообразно изогнутый слепой конец, кривизна которого соответствует изгибу мочеиспускательного канала. Женский катетер значительно короче, слепой конец с боковыми отверстиями слегка изогнут.

Для длительного дренирования мочевого пузыря через уретру или надлобковый свищ применяют катетеры типа Фолея, которые имеют на дис-тальном конце надувной баллончик и два или три дренажных отверстия в стенке. Просвет каждого из отверстий равен по площади просвету основного канала на тот случай, если по той или иной причине одно из отверстий окажется непроходимым. Баллончик соединен узким каналом в стенке с боковым патрубком на наружном его конце. После введения в мочевой пузырь баллончик раздувается путем заполнения его физиологическим раствором в количестве 10-15 мл. Это позволяет надежно фиксировать катетер. Промывание мочевого пузыря осуществляют через второй, дополнительный канал (рис. 117).

Рис. 117. Виды катетеров. 1 - Нелатона; 2-Тимана; За. 36 - Фолея;

4-Фолея (двухканальный).

321

21 3^2399

Техника катетеризации мочевого пузыря: диаметр катетера должен соответствовать диаметру просвета мочеиспускательного канала. Его подбирают по наружному отверстию уретры. Снаружи катетер обрабатывают вазелиновым маслом. Проведение катетера по прямой короткой женской уретре в положении больной с раздвинутыми и приподнятыми бедрами технически несложно. Некоторые затруднения могут встретиться при определении топографии наружного отверстия уретры, которое не всегда четко контролируется между половых губ. В таких случаях рекомендуется следующий прием: тампон, смоченный антисептиком, проводят по направлению от лобка к промежности медленно с небольшим нажимом, а I и II пальцами левой руки максимально разводя малые половые губы в стороны, что позволяет увидеть отверстие уретры. Катетер правой рукой с помощью стерильного анатомического пинцета вводят в уретру на глубину 5-8 см до получения мочи.

Катетеризация мочеиспускательного канала и мочевого пузыря у мужчин требует определенного навыка. Пальцами левой руки удерживают половой член в натянутом кверху состоянии, а правой - проводят мягкий катетер плавными толчками, постепенно перехватывая его пицетом ближе к дистальному концу. Продвигая катетер, одновременно несколько смещают навстречу половой член, что способствует разглаживанию складок слизистой уретры.

Катетеризация мочевого пузыря металлическим катетером у мужчин

Техника введения металлического катетера. Врач становится слева от больного. Половой член после предварительного обмывания головки захватывают в области шейки пальцами левой руки. Катетер, обращенный клювом вниз, устанавливают по ходу левой паховой складки и погружают его конец в наружное отверстие мочеиспускательного канала. В этот же момент левой рукой натягивают половой член на катетер. По мере погружения в мочеиспускательный канал свободный конец катетера медленно передвигают к средней линии живота и постепенно поднимают кверху. В этот момент скользящий по передней стенке клюв катетера обычно уже находится в луковичной части мочеиспускательного канала. Затем корпус катетера с натянутой на нем уретрой плавно опускают книзу по направлению к мошонке. Проталкивать катетер с силой вперед не следует. Натяжением уретры и осторожным свободным опусканием катетера вниз к ногам удается преодолеть сопротивление

322

произвольного сфинктера и ввести катетер в мочевой пузырь. Истечение мочи свидетельствует об удачной катетеризации. Извлекают катетер обратным движением по тому же направлению.

Катетер фиксируется лейкопластырем к головке полового члена. Осложнения: форсированная, грубая катетризация может привести к повреждению мочеиспускательного канала, образованию ложных ходов. При правильно выполненной катетеризации на извлеченном катетере не должно быть признаков крови. Наиболее частым осложнением является уретральная или резорбтивная лихорадка.