Педиатрия. Майданник В.Г

..pdfТретий механизм — тубулоинтерстициальный нефрит является результатом клеточно-опосредованных реакций гиперчувствительности замедленного типа. В основе поражения канальцев и интерстиция при этом механизме тубулоинтерстициального нефрита лежит инфильтрация почечной ткани активированными Т-лимфоцитами, которые имеют рецепторы к интерлейкину-2, являются С08-позитивными и обладают цитотоксической активностью. При таком механизме развития заболевания часто имеет место нарушение иммунорегуляторных процессов, в частности, наблюдается снижение соотношения Т-лимфоцитов-хелпе- ров и Т-лимфоцитов-супрессоров CD4/CD8. Считают, что указанный механизм имеет важное значение при развитии тубулоинтерстициального нефрита, течение которого сочетается с увеитом (Jones, Eddy, 1992). При этом была выявлена активация гранулоцитов, которые участвуют в фагоцитозе или опосредуют антигензависимую клеточную цитотоксичность.

Четвертый механизм — формирование патологического процесса может быть обусловлено IgE-опосредованными реакциями гиперчувствительности немедленного типа. При этом отмечается значительное повышение уровня IgE в крови и его присутствие в плазматических клетках, расположенных в интерстиции. В пользу аллергического компонента воспаления свидетельствуют часто отмечаемые у больных полиморфные кожные высыпания, эозинофилия, наличие эозинофилов в воспалительных инфильтратах межуточной ткани и их экскреция с мочой.

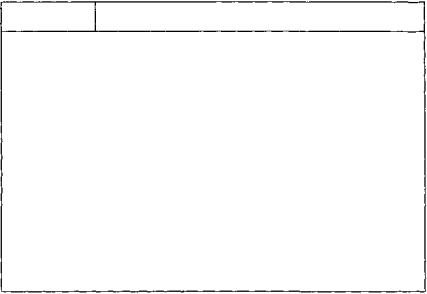

Указанные иммунные механизмы создают первичный очаг повреждения, вызывают воспалительный отек межуточной ткани почек (табл. 100), что приводит к механическому сдавливанию сосудов и канальцев нефрона. В результате возникает снижение почечной гемодинамики, повышение внутриканальцевого давления, падение скорости клубочковой фильтрации, что в конечном итоге приводит к повышению концентрации сывороточного креатинина и других азотистых продуктов. В случаях возникновения выраженной ишемии сосочковои зоны почек возможно развитие папиллярного некроза с массивной гематурией. Отек интерстиция и поражение канальцев приводят к уменьшению реабсорбции воды и белка, обусловливают полиурию и гипостенурию, несмотря на уменьшение клубочкового фильтрата. Длительная компрессия перитубулярных капилляров лежит в основе развития канальцевого ацидоза, нарушений в электролитном обмене, обеспечивает скопление в канальцах кристаллов оксалата кальция и др.

Указанные процессы приводят к тому, что при острой форме заболевания возникает некоторое увеличение почек за счет отека интерстиция, наблюдается выраженная очаговая или диффузная инфильтрация лимфоцитами, макрофагами, плазматическими клетками, эозинофилами и полиморфноядерными лейкоцитами. Тубулярный эпителий значительно уплощается, появляется характерная дистрофия и атрофия эпителия проксимальных и дистальных канальцев, их базальные мембраны утолщаются, контуры становятся нечеткими, местами появляются разрывы.

Обращает на себя внимание, что при тубулоинтерстициальном нефрите обычно отсутствуют изменения в клубочках.

При хронически рецидивирующей форме тубулоинтерстициального нефрита превалируют склеротические изменения, утолщения базальных

681

Таблица 100

Динамика морфологических изменений при тубулоинтерстициальном нефрите

(Б.И. Шулутко, 1982; Ooi и соавторы, 1975; Zollinger, 1972; А.И. Клембовский, 1989 и др.)

Дни заболевания

1-й

2-й

5-й

10-й

11—120-й

Морфологические изменения

Отек интерстиция, клеточные инфильтраты с плазматическими клетками и эозинофилами, которые фагоцитируют иммунные комплексы, содержащие IgE

Вокруг канальцев кортикальной зоны выявляются инфильтраты с большими мононуклеарными клетками — эозинофилами. Эпителиальные клетки канальцев содержат много вакуолей

Увеличивается отек и распространение инфильтратов

винтерстиции. Значительные дистрофические изменения

вканальцах, особенно в дистальном отделе

Максимальные морфологические изменения обнаруживаются к 10-му дню. Клеточные инфильтраты в большом количестве не только в интерстиции, но и в корковом веществе. В клубочках — лейкоциты. Канальцы расширены, с белковыми включениями и кристаллами оксалатов. Базальная мембрана с нечеткими контурами, имеет повреждения

Обратное развитие морфологических изменений

мембран канальцев, перитубулярный фиброз, гиалинизация гломерул и выраженный склероз почечных сосочков.

С помощью иммунофлюоресцентного исследования вдоль базальной мембраны канальцев обнаруживаются линейные (антительные) или гранулярные (иммунокомплексные) депозиты иммуноглобулинов (преимущественно igG и IgE) и СЗ-компонента комплемента.

При динамическом наблюдении за активностью тубулоинтерстициального нефрита целесообразно исследовать малоновый диальдегид (МДА) в крови и моче, поскольку установлено значительное его повышение в указанных биологических средах. Однако наряду с выраженным повышением продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) важное значение имеет состояние антиокислительной активности плазмы (АОА). Было установлено, что в активной фазе тубулоинтерстициального нефрита имеет место существенное изменение соотношения показателей ПОЛ и АОА крови, тогда как у больных дизметаболической нефропатией содержание МДА по сравнению с нормой увеличивается незначительно.

При сравнении активности супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГП) следует отметить, что наибольшие сдвиги выявлены у больных тубулоинтерстициальным нефритом. Активность СОД была

682

достоверно снижена почти в 4 раза у больных тубулоинтерстициальным нефритом и в 2 раза — у пациентов с дизметаболической нефропатией. У обследуемых больных отмечена только небольшая тенденция к повышению активности ГП. Полагают, что снижение обеспечения тканей организма антиоксидантными ферментами служит предпосылкой для повышения уровня МДА. При этом минимальное повышение последнего у детей с дизметаболической нефропатией авторы объясняют достаточной активностью глутатионовой системы защиты у этих больных, благодаря чему происходит эффективное удаление первичных продуктов переокисления (точки приложения ГП) и тем самым ограничивается образование из них вторичных, т.е. МДА. Истощение СОД указывает на активную инактивацию супероксидных радикалов, инициирующих ПОЛ. При тубулоинтерстициальном нефрите, когда наблюдается особенно отчетливое истощение антиоксидантной защиты, отмечается выраженное накопление вторичных продуктов ПОЛ. Исходя из этого, при тубулоинтерстициальном нефрите имеет значение не столько сам факт повышения активности ПОЛ, сколько изменение соотношения между процессами образования продуктов переокисления и антиоксидантной ферментной защитой.

Проведенное сопоставление показателей энзимурии с выраженностью морфологических изменений почечного интерстиция позволило установить, что с нарастанием дистрофических и атрофических изменений тубулярного эпителия у части больных тубулоинтерстициальным нефритом содержание в моче мембраносвязанных и лизосомальных ферментов нормализуется, что может свидетельствовать об истощении выработки ферментов клетками тубулярного эпителия.

Многообразие причинных факторов, способных приводить к развитию тубулоинтерстициального нефрита, и многочисленные особенности течения заболевания требуют достаточно четкой клинической оценки.

КЛАССИФИКАЦИЯ. В англо-американской нефрологической литературе традиционно различают острый и хронический тубулоинтерстициальный нефрит. В основе такого подразделения лежат морфологические изменения. При острой форме заболевания возможно восстановление нормальной тубулоинтерстициальной архитектуры почек, тогда как при хронической — значительный интерстициальный фиброз и атрофия канальцев носят необратимый характер.

С клинической точки зрения наиболее полной является классификация, предложенная Н.А. Коровиной (1979). Первоначально Н.А. Коровина в зависимости от причинных факторов выделила 7 основных вариантов тубулоинтерстициального нефрита: токсико-аллергический, дизметаболический, поствирусный, лептоспирозный, дисциркуляторный, аутоиммунный и на фоне почечного дизэмбриогенеза. Совсем недавно Н.А.Коровина и И.Н.Захарова (1998) на основании клиникоморфологических сопоставлений внесли некоторые изменения и дополнения в рабочую классификацию тубулоинтерстициального нефрита у детей (табл. 101). В частности, выделены 8 вариантов тубулоинтерстициального нефрита, но из классификации был исключен как отдельный вариант лептоспирозный и дополнительно внесен вариант

683

Таблица 101

Рабочая классификация тубулоинтерстициального нефрита у детей

(Н. А. Коровина, И. Н. Захарова, 1998)

Варианты |

Стадия |

Характер |

|

|

тубулоинтерстициального |

Функции почек |

|||

заболевания |

течения |

|||

нефрита |

|

|||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Токсико-аллергический |

Активная |

Острое |

Сохранена |

|

Дизметаболический |

фаза |

Хроническое: |

Снижение тубу- |

|

Поствирусный |

Неактивная |

— манифестное |

лярных функций |

|

При почечном |

фаза (кли- |

— волнообраз- |

Парциальное |

|

дизэмбриогенезе |

нико-лабо- |

ное |

снижение тубу- |

|

При микроэлементозах |

раторная |

— латентное |

лярных и гломеру- |

|

Радиационный |

ремиссия) |

|

лярных функций |

|

Циркуляторный |

|

|

ХПН |

|

Аутоиммунный |

|

|

ΟΠΗ |

|

|

|

|

|

тубулоинтерстициального нефрита, возникающий при микроэлементозах, а также при действии радиационного фактора.

Острый токсико-аллергический тубулоинтерстициальный нефрит может развиваться на фоне воздействия бактерий, лекарственных препаратов, вакцин, сывороток, инфицированности туберкулезом. О дисметаболическом варианте следует говорить при нарушении метаболизма оксалатов, уратов, цистина, калия, натрия, магния, кальция, развитии метаболического ацидоза. О поствирусном варианте можно думать при развитии тубулоинтерстициального нефрита в результате воздействия вирусов (грипп, парагрипп, аденовирус, энтеровирусы и др.). Дисциркуляторный вариант наблюдается при аномалиях количества и положения почек, патологической подвижности почек. В генезе данного варианта тубулоинтерстициального нефрита существенную роль играют гипоксия почечной ткани, нарушение венозного оттока и лимфостаз. Тубулоинтерстициальный нефрит при микроэлементозах связан с длительной инкорпорацией свинца, ртути, золота, лития, серебра.

В соответствии с этой классификацией наличие клинических и лабораторных признаков тубулоинтерстициального нефрита указывает на активную стадию заболевания. Минимальная (I степень) активности тубулоинтерстициального нефрита имеет место при наличии симптомов интоксикации и мочевого синдрома. Для II степени активности, кроме мочевого синдрома, характерно обнаружение обменных нарушений (изменение спектра белковых фракций, липидов и др.). Максимальная активность (III степень) процесса сопровождается выраженными экстраренальными признаками заболевания, появлением гематурии, развитием полного или неполного нефротического синдрома.

Отсутствие клинических и лабораторных признаков заболевания, восстановление тубулярных функций почек указывает на клинико-ла- бораторную ремиссию.

684

Различные варианты тубулоинтерстициального нефрита могут иметь острое и хроническое (манифестное, латентное или волнообразное) течение. Острое течение характеризуется четко очерченным началом заболевания и довольно быстрым обратным развитием с восстановлением структуры почечной паренхимы. Хроническое течение тубулоинтерстициального нефрита характеризуется гломерулярными поражениями и снижением клубочковой фильтрации. Латентное течение характеризуется случайным обнаружением мочевого синдрома при диспансеризации или при обследовании в связи с заболеванием кого-либо из членов семьи. Волнообразное течение характеризуется периодическим появлением экстраренальных симптомов, прогрессированием проявлений мочевого синдрома и нарушения тубулярных функций.

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА. Клиническая картина тубулоинтерстициального нефрита, как правило, маломанифестна и обычно неспецифична. Клинико-лабораторные признаки тубулоинтерстициального нефрита приведены в таблице 102. В семиологии заболевания присутствуют обычно неспецифические симптомы. При остром течении отмечаются признаки основного заболевания (ОРВИ, сепсис и др.), симптомы общей интоксикации (повышение температуры, озноб, головная боль, слабость, снижение аппетита, боль в животе, тошнота, рвота). Кроме того, характерна артериальная гипотензия, сыпи на коже и артропатии. Гипертензия бывает только при наличии явлений почечной недостаточности. Для мочевого синдрома характерно наличие протеинурии (в пределах 1 г/л), которая имеет канальцевый характер (например бета-2- микроглобулин, который составляет более 50% всех белков мочи), гематурии, лейкоцитурии лимфоцитарного характера, эозинофилурии и глюкозурии. В анализах крови выявляется анемия (гемоглобин менее 110 г/л), лейкоцитоз, эозинофиолия и ускоренная СОЭ.

На ранних этапах развития заболевания определяется снижение экскреторной и секреторной функций канальцев, уменьшение титруемой кислотности мочи, экскреции с мочой аммиака и снижение относитель-

Таблица 102

Клинико-лабораторные признаки тубулоинтерстициального нефрита у детей

Клинические признаки |

Лабораторные изменения |

Функциональные нарушения |

|

|

|

Боли в животе |

Ускоренная СОЭ |

Дисфункция канальцев: |

Рвота, анорексия |

Анемия |

— глюкозурия |

Утомляемость |

Лейкоцитоз |

— аминоацидурия |

Уменьшение массы |

Эозинофилия |

— фосфатурия |

тела |

Мочевой синдром: |

— почечный тубулярный |

Лихорадка |

Эритроцитурия |

ацидоз |

Сыпи |

Протеинурия |

— изостенурия |

Артропатия |

Лейкоцитурия |

Снижение клубочковой |

|

Эозинофилурия |

фильтрации |

|

Цилиндрурия |

|

|

|

|

6 8 5

ной плотности мочи. Нарушаются процессы транспорта и реабсорбции в канальцах. При интерстициальных нефритах, развившихся на фоне метаболических нарушений, дисплазии почечной ткани, аномалий мочевой системы возможно появление гипертензии, нефритического синдрома, высокого процента эозинофилов и лимфоцитов в мочевом осадке. /

Обоснование диагноза заболевания требует учета всех перечисленных выше клинико-лабораторных данных. При этом необходим тща+ тельный анализ данных клинико-лабораторного, генеалогического, аудиометрического и нередко — морфобиоптического исследований.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. Проводят с гематурической формой гломерулонефрита (табл. 103), пиелонефритом и наследственным нефритом (табл. 104), а также другими врожденными и приобретенными нефропатиями.

ЛЕЧЕНИЕ больных тубулоинтерстициальным нефритом представляет весьма трудную в клиническом плане задачу. Терапевтическая тактика определяется с учетом этиологии и патогенетических механизмов.

Таблица 103

Дифференциальная диагностика тубулоинтерстициального нефрита и хронического гломерулонефрита

(Г.А. Маковецкая, 1987; с изменениями)

Признаки |

Гломерулонефрит, |

Интерстициальный нефрит |

|

гематурическая форма |

|||

|

|

||

|

|

|

|

Возможные |

Острая и хроническая |

Метаболические нарушения, |

|

причины разви- |

стрептококковая инфек- |

применение лекарственных |

|

тия болезни |

ция, вирусные инфекции |

препаратов, острая и хро- |

|

|

|

ническая вирусная инфекция, |

|

|

|

дисплазия почек (нарушение |

|

|

|

дифференцировки почечных |

|

|

|

структур), васкулярные, физи- |

|

|

|

ческие, аллергические факторы |

|

Отеки |

Имеются |

Отсутствуют |

|

Гипертензия |

Присоединяется |

Присоединяется рано |

|

|

на поздних этапах |

(при дисплазии почек) |

|

Боли в пояс- |

Отсутствуют |

Имеются |

|

нице |

|

|

|

Лихорадка |

Отсутствует |

Имеется |

|

Анорексия, |

Отсутствуют |

Имеются |

|

рвота |

|

|

|

Макрогематурия |

При обострении про- |

Возможна |

|

|

цесса |

|

|

Протеинурия |

Имеется |

Имеется невысокая |

|

Глюкозурия |

Отсутствует |

Возможна |

|

|

|

|

686

Таблица 104

Дифференциальная диагностика интерстициального и наследственного нефрита

Признаки |

Наследственный нефрит |

Интерстициальный нефрит |

|

|

|

Заболевания |

Как правило, несколько |

Редко |

почек у членов |

больных в семье с одно- |

|

семьи |

типными заболеваниями |

|

|

почек |

|

Снижение слуха у |

Часто имеется |

Нет |

пробанда в семье |

|

|

Аномалии зрения |

Имеется у 20% |

Нет |

Наиболее частые |

Внешние и соматиче- |

Боли в животе, дизуриче- |

клинические |

ские стигмы дизэмбрио- |

ские симптомы, признаки |

признаки |

генеза |

интоксикации, гипотония |

Наличие пиелоэкта- |

Часто |

При ряде вариантов |

зии, пороков |

|

(дизэмбриогенез) |

развития |

|

|

Относительная |

Длительно не снижается |

Снижена |

плотность мочи |

|

|

Гематурия |

Чаще — микрогематурия |

До макрогематурии |

Лейкоцитурия |

Редко |

Часто, абактериальная |

Увеличение площади |

Нет |

Имеется |

почек, по данным |

|

|

УЗ И |

|

|

Морфобиоптиче- |

Фокально-сегментарный |

Инфильтрация, интерстиция |

ские данные |

гломерулит |

лимфоцитами и плазма- |

|

|

тическими клетками, тубу- |

|

|

лярная атрофия, фиброз, |

|

|

рубцы в интерстиции |

|

|

|

С учетом этиологии и патогенетических механизмов лечение должно основываться на следующих принципах:

а) устранение или прекращение действия этиологического фактора; б) воздействие на уменьшение активности воспалительного процес-

са в интерстициальной ткани; в) предотвращение снижения тубулярных функций в связи со скле-

розированием почечной паренхимы.

Исходя из этих принципов, при тубулоинтерстициальном нефрите токсикоаллергического характера следует отменить лекарственные препараты или прекратить действие других веществ, которые могут вызывать заболевание.

При поствирусном тубулоинтерстициальном нефрите рекомендуется использовать интерферон и другие препараты, обладающие антивирусным действием.

687

Больным с тубулоинтерстициальным нефритом, возникшим на фоне гипероксалурии и уратурии, необходимо соблюдать соответствующую диету с использованием картофеля, кабачков, капусты, тыквы. Исключаются мясные бульоны, зеленые лиственные овощи, какао, крепкий чай. Вводится большое количество свежих соков (груши, абрикосы). Целесообразно обогащение суточного рациона пищевыми волокнами.

С учетом выявленных морфофункциональных нарушений целесооб-/ разно использование антиоксидантов (токоферола ацетат 0,5—1 мг на 1 кг массы тела в течение 6—8 недель, 3,44%-й раствор ретинола по капле на год жизни (или по 1 — 1,5 мг на 1 кг в сутки). С этой же целью можно использовать унитиол (5 мг на 1 кг массы тела) и димефосфон (50—75 мг на 1 кг в сутки). Курсы антиоксидантов чередуют с назначением пшеничных отрубей. Включение в терапию больных тубулоинтерстициальным нефритом антиоксидантов наряду со снижением активности ПОЛ способствует восстановлению стабильности клеточных мембран.

При тубулоинтерстициальном нефрите метаболического генеза, сопровождающемся гипероксалурией, необходимо назначение 20—60 мг/сут пиридоксина до нормализации экскреции оксалатов с мочой, 2%-го раствора ксидифона из расчета 1,5—3 мг на 1 кг в сутки в течение 1—2— 3 месяцев в комбинации с токоферолом ацетатом. Более подробно об этом речь пойдет ниже.

Наряду с этим рекомендуется применять лармидин (продектин, ангинин, пирикарбат), являющийся ангиопротектором, противовоспалительным, мембраностабилизирующим препаратом, в дозе 20—25 мг на 1 кг массы тела в сутки на 2—3 приема в течение 3—6 месяцев. При сохраняющихся гематурии, протеинурии курс может быть продолжен до 9 месяцев либо проведен повторно после 3-месячного перерыва (Н.А. Коровина, И.Н. Захарова, 1998). Контроль за функциональным состоянием почек на фоне терапии пармидином показал не только снижение активности воспалительного процесса, но и улучшение почечной гемодинамики, по данным допплерографии, непрямой ангиографии и динамической нефросцинтиграфии с 99тТс-пентатех.

В остром периоде заболевания оправдано назначение глюкокортикоидов (преднизолон в дозе 1—2 мг на 1 кг в сутки в течение 2—3 недель), а в некоторых случаях — циклофосфамида (по 2 мг на 1 кг в сутки) в течение 1 месяца.

Больным тубулоинтерстициальным нефритом с нарушениями кле- точно-гуморальных звеньев иммунной системы рекомендуется назначать лизоцим (по 2—10 мг на 1 кг массы тела внутримышечно 2 раза в сутки в течение 10 дней), левамизол (по 1 — 1,5 мг на 1 кг массы тела 3-дневными курсами с 4-дневным перерывом, 2—3 курса).

Необходима фитотерапия, обеспечивающая улучшение уро- и лимфодинамики, активацию регенераторных процессов в канальцах.

Некоторые авторы рекомендуют применять больным с рецидивирующим прогрессирующим течением заболевания длительные курсы лечения препаратами 4-аминохиалинового ряда (делагил и др.). Однако эффективность такой терапии весьма сомнительна, а побочные эффекты могут быть достаточно выраженными.

688

В связи с длительным, нередко прогрессирующим течением тубулоинтерстициального нефрита больные нуждаются в постоянном наблюдении для своевременной коррекции терапии и оценки функционального состояния почек. Дети, страдающие тубулоинтерстициальным нефритом, подлежат диспансерному наблюдению и оздоровлению в местных санаториях. Диспансерное наблюдение направлено на предупреждение рецидивов очагов инфекции, своевременное выявление и целенаправленное лечение дизметаболических нефропатий, инфекции и обструкции мочевой системы.

ДИЗМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИЙ

Дизметаболические нефропатий — это группа заболеваний детского организма, которая характеризуется интерстициальным процессом с поражением канальцев почек в результате нарушения обмена веществ.

Эта группа заболеваний встречается очень часто в детском возрасте. По имеющимся данным, у 31,4% детей дошкольного возраста наблюдается оксалатно-фосфатно-кальциевая кристаллурия.

Кдизметаболическим нефропатиям относят заболевания, связанные

снарушениями метаболизма щавелевой кислоты и кальция, пуринового обмена, метаболизма аминокислот и др.

ОКСАЛАТНАЯ НЕФРОПАТИЯ — патологическое состояние организма, возникающее при нарушении обмена щавелевой кислоты и характеризующееся поражением почек в результате отложения оксалата кальция в канальцах и интерстиции.

В зависимости от механизмов происхождения оксалатной нефропатий различают: первичные (наследственные) и вторичные гипероксалурии.

Первичная гипероксалурия является наследственно обусловленным заболеванием, связанным с отсутствием ферментов обмена глиоксиловой кислоты. Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу, однако описаны случаи доминантного типа наследования.

В зависимости от патогенеза первичной гипероксалурии различают два типы заболевания:

I тип — длительное время считалось, что этот тип первичной гипероксалурии обусловлен недостаточностью активности фермента альфа-ке- тоглютаратглиоксилаткарболигазы, кофактором которого является фосфорилированная форма витамина В,. В связи с этим нарушается процесс метаболизации глиоксилата в кетоадипиновую кислоту. Однако проведенные в последние годы исследования убедительно показали, что I тип первичной гипероксалурии обусловлен низкой активностью фермента ала- нин-глиоксилатаминотрансферазы в клетках печени, который обеспечивает процессы трансаминирования глиоксилата. Указанный дефицит фермента ведет к накоплению и повышенному выделению с мочой гликолата, глиоксилата и солей щавелевой кислоты (оксалата кальция) (рис. 84).

689

Этиленгликоль |

|

Метоксифлуран |

|

|

Гликолат |

Серии |

Глицин |

|

|

I |

Гидроксипролин |

Алании |

|

|

|

|

B6 |

Гидроксипируват |

|

Глиоксилат |

|

B1 |

II |

Альфа-гидроксин, |

|

Бета-кетоадипиновая |

|

кислота |

D-глицерат |

Оксалат |

|

Аскорбиновая |

L-глицерат |

кислота |

Рис. 84. Схема метаболизма оксалатов в норме

ипри оксалатной нефропатии

IIтип связан с отсутствием или недостаточностью фермента D-гли- цератдегидрогеназы, который обеспечивает превращение гидроксипирувата в D-глицерат (рис. 84). В результате наблюдается избыточное образование гидроксипирувата, глиоксилата, оксалата кальция и L-глицерата

иповышенная экскреция указанных веществ с мочой. При этом типе первичной гипероксалурии резко снижается или полностью прекращается экскреция с мочой гликолата.

В результате указанных дефектов наблюдается отложение кристаллов оксалата кальция, прежде всего — в проксимальных извитых канальцах нефронов и интерстиции почек, что сопровождается дегенерацией эпителия канальцев, утолщением интимы почечных артериол и сужением их просвета. По мере прогрессирования заболевания отложение оксалата происходит в головном мозге, в костях и хрящах, стенках сосудов, лимфатических узлах, ряде эндокринных желез, селезенке и других органах. Процессы кальцификации приобретают генерализованный характер, вследствие чего возникают нарушения функций органов

исистем, нефролитиаз, гидронефроз, интерстициальный нефрит, ведущие к развитию хронической почечной недостаточности.

690