Пластические операции на магистральных венах. Покровский А.В. / Иллюстрации к книге

.doc

Рис. 1. Строение внутренней капсулы протеза. Срок наблюдения 1 месяц.

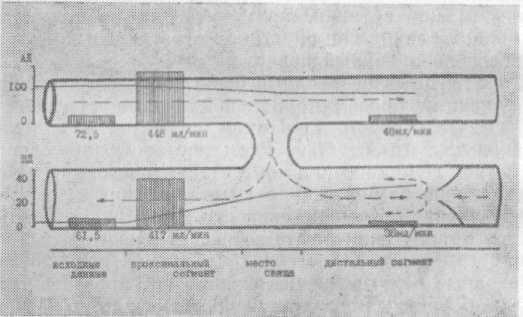

Рис. 2. Схема изменения объемной скорости кровотока и давления при функционировании артериовеноз-ного соустья.

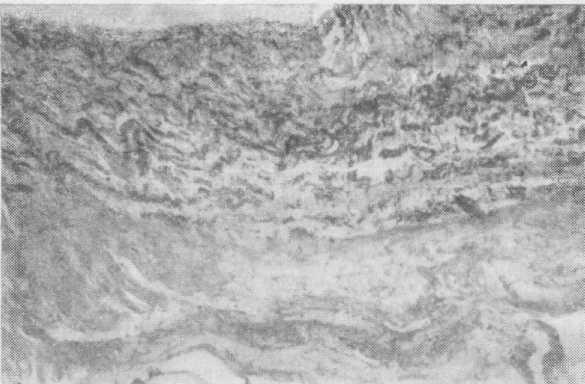

Рис. 3. Микрофото стенки артерии, участвующей в образовании артериовенозного свища, через 1 месяц. Эластические структуры артерий не изменены. (Окр. по Вейгерту, увел. 3,7X10).

Рис. 4. Микрофото стенки бедренной вены вблизи артериовеноз-ного соустья, функционировавшего в течение 1 месяца. Отмечено увеличение количества эластических структур. (Окр. по Вейгерту, увел. 3,7X10).

Рис. 5. Схема расположения арте-риовенозного соустья: пунктиром обозначен участок протезирования нижней полой вены, стрелкой — место расположения артериовенозного соустья.

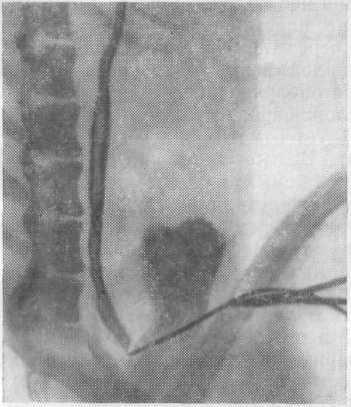

Рис. 6. Флебограмма (опыт 34). Контуры протеза ровные, срок наблюдения 13 месяцев.

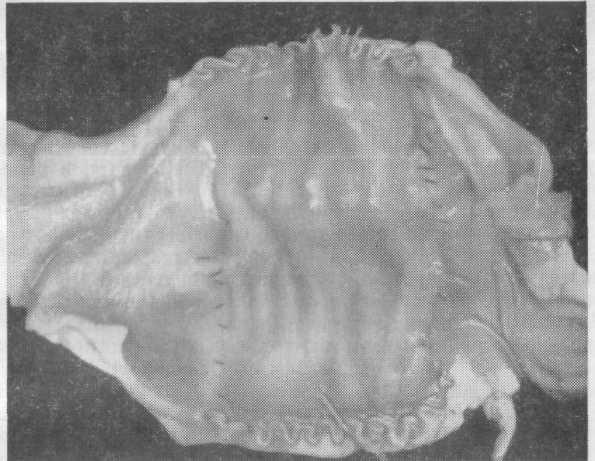

Рис. 7. Макропрепарат проходимого протеза. Срок наблюдения 1 месяц. (Опыт 118).

Рис. 8. Макропрепарат протеза со сроком наблюдения 7 месяцев. Внутренняя поверхность ровная, на всем протяжении покрыта неоинтимой.

Рис. 9. Микрофото внутренней капсулы протеза со сроком наблюдения 1 месяц. (Окр. гем.-эозин., увел. 3,7X10).

Рис. 10. Внутренняя капсула протеза со сроком наблюдения 2 месяца, ближе к ткани протеза видны тонкостенные сосуды артериального типа. (Окр. по ван Гизону, увел. 10ХЮ).

Рис. 11. Тот же препарат (увел. 10X20), на внутренней поверхности соприкасающийся с током крови. Клеточные элементы имеют вытянутую в продольном направлении форму.

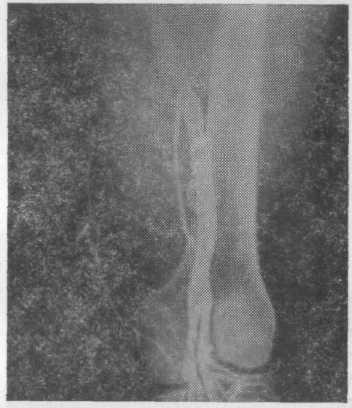

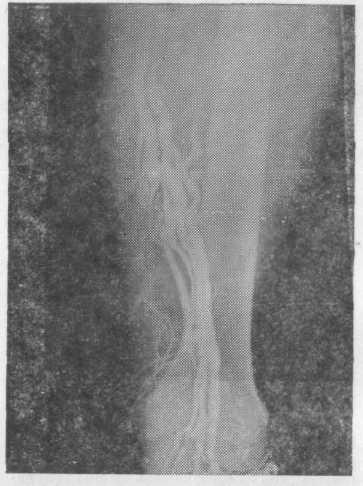

Рис. 12. Признаки бывшего тромбоза глубоких вен голени с выраженной недостаточностью коммуникантных вен и удовлетворительной реканализацией подколенной и бедренной вен у больного К.

Рис. 13. Окклюзия бедренной вены в нижней трети бедра с хорошей река-нализацией подколенной вены (больной П.).

Рис. 14. Флебограмма больного Д. Окклюзия бедренной вены в средней трети с хорошей реканализацией подколенной и бедренной вен в нижней трети.

Рис. 15. Флебограмма больной И. Окклюзия подвздошной вены, общая бедренная вена проходима.

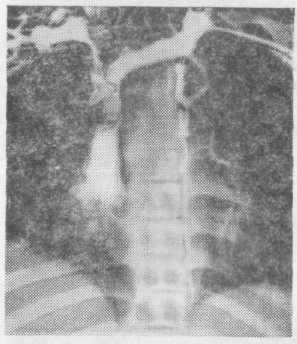

Рис. 16. Флебографическая картина непроходимости подключичной и подмышечной вен при синдроме Педжета — Шреттера справа (больной Б.).

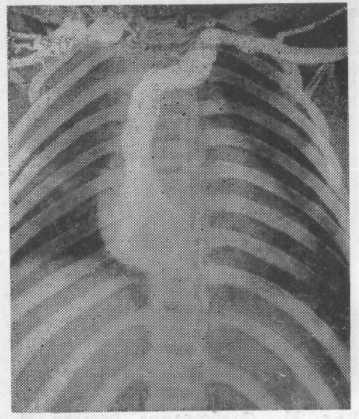

Рис. 17. Окклюзия всего ствола верхней полой вены с расширением внутригрудных, перикардио-диафрагмальных и межреберных вен (флебограмма больной К.).

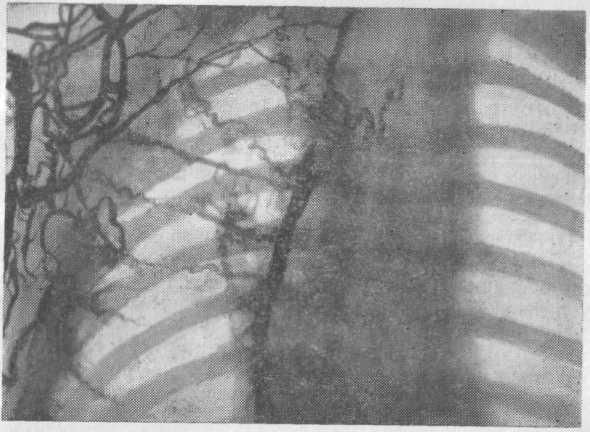

Рис. 18. Нарушение проходимости верхней полой и правой безымянной вен при синдроме верхней полой вены (флебограмма больной Б.).

Рис. 19. Флебограмма больного Г. при синдроме верхней полой вены. Контрастное вещество заполняет многочисленные коллате-рали передней грудной стенки, так как верхняя полая, обе безымянные и подключичные вены непроходимы. Пластическая операция противопоказана.

Рис. 20. Флебограмма больной И., 13 лет. Полная непроходимость всего ствола верхней полой вены, безымянных вен, значительное развитие коллате-ралей.

Рис. 21. Флебограмма больной И. после операции. Видно хорошее контрастирование левой безымянной вены, протеза и частичное контрастирование правого предсердия.

Рис. 22. Флебограмма больного Б. с острым левосторонним илео-феморальным тромбозом. Конт-растируются правая подвздошная и левая полая вены, в последней небольшой дефект наполнения по медиальному контуру, свидетельствующий о распространении тромбоза в проксимальном направлении.

Рис. 23. Дистальная флебограмма того же больного. Поражение глубоких вен голени неокклюзи-рующими тромбами.

Рис. 24. Флебограмма того же больного через 2 месяца после операции. Подвздошная и бедренная вены хорошо проходимы.

Рис. 25. Схема модифицированной операции Пальма.

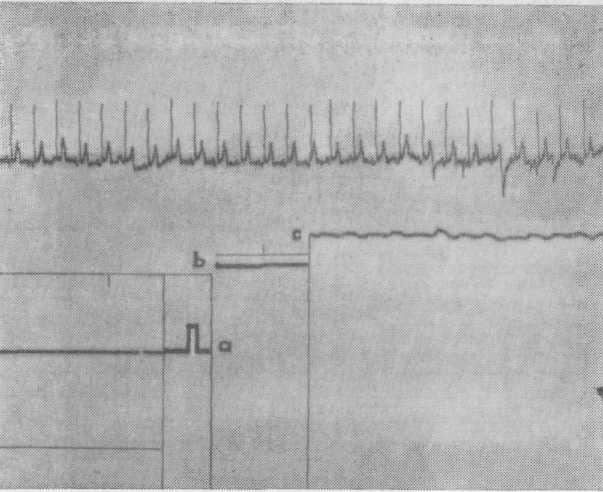

Рис. 26. Изменение венозного давления в бедренной вене при модифицированной операции Пальма (больная Д.): а) калибровка — 10 мм рт. ст.; в) давление в бедренной вене до наложения соустья — 33 мм рт. ст.; с) давление в бедренной вене после наложения артерио-венозного соустья — 48 мм рт. ст.

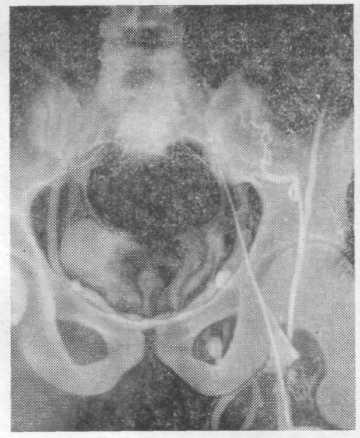

Рис. 27. Флебограмма больного П. с хроническим левосторонним подвздош-но-бедренным тромбозом. Отсутствует контрастирование основных венозных магистралей, отток происходит по коя-латералям вен передней брюшной стенки и таза.

Рис. 28. Вид артериовенозного соустья между устьем большой подкожной вены и бедренной артерией.

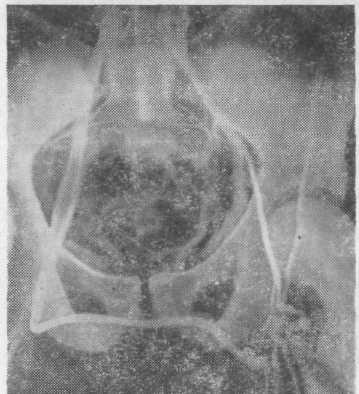

Рис. 29. Операционная флебограмма больного П. Выполнено аутовенозное шунтирование по Пальма.

Рис. 30. Аортограмма больного П. с модифицированной операцией Пальма. Видно заполнение аутовенозного шунта через артериовенозное соустье между бедренными сосудами.

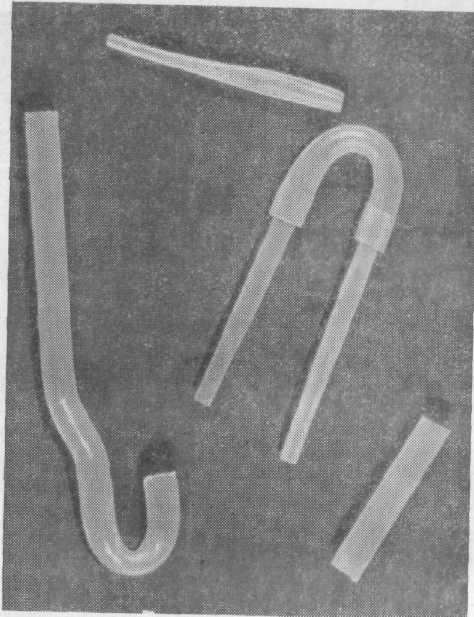

Рис. 31. Наружный артериовенозный скрибнеров-ский шунт из силикон-тефлона.

Рис. 32. Схема операции протезирования верхней полой вены полубиологическим протезом с временным артериовенозным шунтом между сосудами предплечья.

Рис. 33. Флебограмма больного М. с синдромом верхней полой вены; конт-растируются обе безымянные вены с развитием коллатерального кровообращения по системе непарных, перикар-дио-диафрагмальных вен.

Рис. 34. Флебограмма того же больного после операции протезирования верхней полой вены полубиологическим протезом. Получено хорошее контрастирование левой безымянной вены, протеза и правого предсердия.

Рис. 35 На флебограмме видна окклюзия левой подключичной вены с развитием коллатеральных путей кровообращения, через которые заполняются внутренняя яремная и левая безымянная вены (болной Ш.)

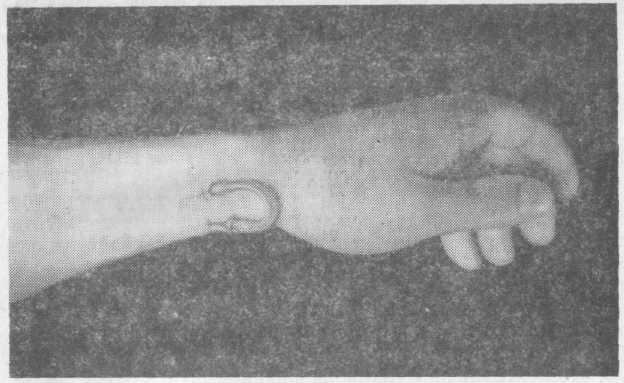

Рис. 36. Вид скрибнеровского шунта между лучевой артерией и подкожной веной предплечья.