- •Часть 1

- •1. Задачи, решаемые электронной техникой, и элементы, необходимые для их решения

- •1.1. Электрические сигналы. Временное и спектральное представление

- •1.2. Усиление электрических сигналов

- •1.3. Модуляция сигналов

- •1.3.1. Амплитудная модуляция

- •1.3.2. Импульсно-кодовая модуляция

- •1.3.3. Широтно-импульсная модуляция

- •1.4. Фильтрация сигналов

- •1.5. Хранение и отображение информации

- •1.6. Преобразование электрической энергии

- •А) б) Рис. 1.21. Схема простейшего инвертора (а) и временная диаграмма напряжения в нагрузке (б) Основные результаты 1 главы

- •2. Математический аппарат описания электронных элементов

- •2.1. Описание нелинейных элементов

- •2.2. Линеаризация нелинейных уравнений

- •Линеаризованное уравнение нелинейного элемента

- •2.4. Частотный анализ линеаризованных цепей

- •2.5. Временной анализ линеаризованных цепей

- •Основные результаты 2 главы

- •3. Полупроводники – основа современной элементной базы электроники

- •3.1. Преимущества полупроводниковых элементов перед электровакуумными

- •3.2. Физические основы электропроводности полупроводников

- •3.3. Электропроводность беспримесного (собственного) полупроводника

- •3.4. Электропроводность примесных полупроводников

- •3.4.1. Донорная примесь

- •3.4.2. Акцепторная примесь

- •3.6. Инерционность р-п-перехода

- •3.6.1. Зарядная емкость р-п-перехода

- •3.6.2. Диффузионная емкость

- •3.7. Пробой р-п-перехода

- •3.7.1. Тепловой пробой

- •3.7.2. Электрический пробой

- •3.8. Математическая модель р-п-перехода

- •3.9. Переход металл-полупроводник

- •Основные результаты 3 главы

- •4. Многопереходные электронные элементы

- •4.1. Полупроводниковые триоды (биполярные транзисторы)

- •4.2. Активный режим работы биполярного транзистора

- •4.2. Статические характеристики биполярного транзистора для активного режима

- •4.3. Инерционность биполярного транзистора

- •4.4. Пробой коллекторного перехода

- •4.5. Пробой эмиттерного перехода

- •4.6. Нелинейная модель биполярного транзистора

- •4.7. Линеаризованная модель биполярного транзистора

- •4.8. Ключевой режим биполярного транзистора

- •4.9. Полевые транзисторы

- •4.10. Полевые транзисторы с управляющим р-п-переходом

- •4.12. Тиристоры

- •Д ля регулирования в течение каждой полуволны знакопеременного ис

- •Основные результаты 4 главы

- •5. Основы теории электронных усилителей

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Обратная связь в усилительных устройствах

- •5.3. Операционные усилители (оу)

- •5.4. Усилители мощности

- •5.4.1. Линейные усилители мощности

- •5.4.2. Усилители мощности ключевого типа

- •6. Автогенераторы

- •Автогенераторы гармонических колебаний

- •7. Источники вторичного электропитания электронных устройств

- •7.1. Классическая схема вторичного источника (без преобразования частоты сети)

- •7.2. Вторичные источники с преобразованием частоты сети

- •7.3. Функциональные элементы вторичных источников электропитания

- •7.3.1. Преобразователи переменного напряжения

- •7.3.2. Стабилизаторы постоянного напряжения (спн)

- •Оглавление

- •Электроника

- •Часть 1 Электронная база, аналоговые функциональные устройства

4.9. Полевые транзисторы

Полевые транзисторы - это управляемые элементы, особенностью которых является практически нулевая мощность управления в статическом состоянии. Это означает, что в отличие от биполярных транзисторов ток управления полевых транзисторов мал, и можно считать, что они управляются напряжением (электрическим полем) - отсюда название “полевые”. Технология полевых транзисторов обеспечивает значительно большую плотность элементов в 1 мм3, что позволяет создавать микросхемы огромной функциональной сложности (однокристальные ЭВМ).

На полевых транзисторах выполняются цифровые устройства, не потребляющие энергии в статическом состоянии, то есть с малым потреблением.

На полевых транзисторах, в силу их особенностей, удобно строить ключи переменного тока, в том числе и прецизионные аналоговые коммутаторы.

Мощные полевые транзисторы обладают значительно меньшим сопротивлением в открытом состоянии при работе в ключевом режиме, что обеспечивает более высокие значения КПД преобразователей энергии.

Кроме того, в полевых транзисторах отсутствует эффект диффузионной емкости и связанные с ним ограничения быстродействия, обусловленные эффектом насыщения.

К сожалению, крутизна управления у полевых транзисторов существенно меньше, чем у биполярных (особенно у маломощных приборов), то есть для переключения полевого транзистора требуются большие перепады управляющего напряжения. Это обстоятельство делает быстродействие цифровых ключей на полевых транзисторах существенно меньшим по сравнению с ключами на биполярных транзисторах.

Все это приводит специалистов к необходимости творческих решений проблемы приоритетов между полевыми и биполярными транзисторами в каждом конкретном случае.

По физике работы различают полевые транзисторы с управляемым р-п-переходом и полевые транзисторы с изолированным затвором.

Наибольшее практическое применение в силу удобства управления и высокой технологичности нашли полевые транзисторы с изолированным затвором.

4.10. Полевые транзисторы с управляющим р-п-переходом

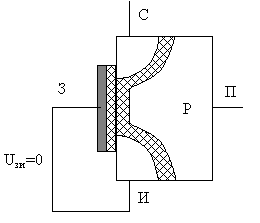

Рис. 4.22. Схематическое изображение

полевого транзистора с управляющим

р-п-переходом: а) каналом п-типа,

б)

условное графическое изображение

При увеличении (относительно исходного нулевого) значения запирающего напряжения Ези ширина обедненной области р-п-перехода (заштриховано) увеличивается, а ширина проводящего п-канала уменьшается. В результате имеем функциональную зависимость

Ic=F(d, Еси), d=f(Ези),

Ic=F(Ези, Еси), (4.12)

подтверждающую управляемость тока стока.

В силу того, что управляющий р-п-переход находится в запертом состоянии, ток затвора, равный обратному току р-п-перехода, очень мал по величине и не является током управления, поскольку практически не зависит от напряжения Ези.

Так как проводимость канала определяется носителями одного типа (основными), то полевые транзисторы иногда называют униполярными приборами, а по наличию сквозного проводящего канала - канальными.

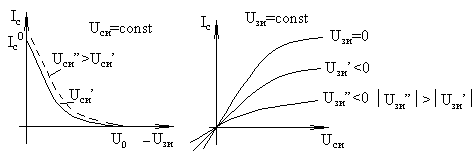

а) б)

Рис. 4 23. ВАХ полевого

транзистора с управляющим р-п-переходом:

а) проходные; б) выходные

Рис.

4.24. Линейный аттенюатор на

полевом

транзисторе

Эта схема удобна тем, что напряжение на стабилитроне автоматически является напряжением смещения полевого транзистора, задающим требуемое значение тока Iс.

Рис. 4.25. Схема

использования

полевого транзистора

в

качестве задатчика тока

Рис.

4.26. Схема аналогового

коммутатора

Отсекающий диод при подаче запирающего значения Uу запирается, обеспечивая нулевое значение напряжения затвор-исток. Из-за низкой крутизны управления (единицы мА/В) полевые транзисторы редко применяются для построения линейных усилителей, лишь иногда в качестве входного каскада, обеспечивающего большое входное сопротивление всему усилителю. Линеаризованное уравнение может быть получено для заданного режима покоя IcA, UзиА, UсиА из (4.12):

![]() , (4.13)

, (4.13)

где

![]() - крутизна;

- крутизна;

![]() -

внутреннее (выходное) сопротивление.

-

внутреннее (выходное) сопротивление.

Поскольку входная цепь (управления) – это обратно смещенный р-п-переход, то его характеристикой в линеаризованном виде является дифференциальное сопротивление

![]() .

.

Линеаризованная электрическая модель на основании (4.13) изображена на рис. 4.27. Инерционность ПТ определяется конечным временем переноса носителей в области канала и наличием межэлектродных паразитных емкостей: входной Сзи, выходной – Сси, проходной – Сзг. В диапазоне частот входных сигналов до нескольких десятков МГц основное влияние оказывают паразитные емкости, обозначенные пунктиром на рис. 4.27. Как управляемый элемент, полевой транзистор с управляемым р-п-переходом не очень удобен: входное сопротивление сохраняется высоким только при подаче на затвор запирающего напряжения; полярность запирающего напряжения противоположна полярности источника питания, то есть для работы этого элемента требуется два разнополярных напряжения, что приводит к усложнению схемы. От этих недостатков свободны полевые транзисторы с изолированным затвором.

Рис. 4.27. Линеаризованная электрическая

модель

полевого транзистора

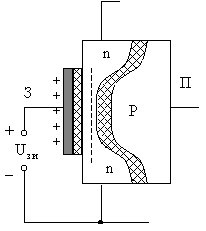

Схематическое изображение такого прибора с технологически встроенным каналом п-типа приведено на рис. 4.28. Проводящий канал сток-исток изолирован от цепи управления (затвора) слоем диэлектрика, а от подложки – обедненным слоем р-п-перехода.

У правление

током стока происходит за счет модуляции

ширины канала под диэлектриком из-за

изменения знака и величины управляющего

напряжения затвор-исток. По сочетанию

металл (контакт затвора) –

диэлектрик-полупроводник (проводящий

канал), такие транзисторы получили

название МДП-транзисторов. Поскольку

технологически диэлектрик получается

путем окисления поверхности кремниевого

материала канала (SiO2),

то иногда фигурирует название

МОП-транзисторы.

правление

током стока происходит за счет модуляции

ширины канала под диэлектриком из-за

изменения знака и величины управляющего

напряжения затвор-исток. По сочетанию

металл (контакт затвора) –

диэлектрик-полупроводник (проводящий

канал), такие транзисторы получили

название МДП-транзисторов. Поскольку

технологически диэлектрик получается

путем окисления поверхности кремниевого

материала канала (SiO2),

то иногда фигурирует название

МОП-транзисторы.

В очень упрощенном виде изменение ширины проводящего канала под воздействием управляющего напряжения можно рассматривать как индукцию зарядов на противоположных пластинах конденсатора затвор-диэлектрик-полупровод-ник. На рис. 4.28 показан вариант увеличения (обогащения) исходного канала при положительном значении Ези.

а)

б)

Рис.

4.29. Схематическое изо-

бражение

МДП-транзистора

с индуцированным

каналом:

а) при нулевом;

б)

положительном напряжении

на затворе

Если технологически

канал не встроен (рис. 4.29), то его можно

образовать (обогатить) за счет индукции

зарядов под диэлектриком. Поскольку

канал появляется за счет индукции

зарядов, то такой прибор называется

МДП-транзистор с индуцированным каналом

или МДП-транзистор с обогащением канала.

С татические

ВАХ приведены на рис. 4.30.

татические

ВАХ приведены на рис. 4.30.

а) б)

Рис.

4.31.

Выходные ВАХ МДП-транзистора:

а)

со встроенным;

б)

индуцированным каналом п-типа

Рис. 4.32. Работа шунтирующего диода

сток-подложка при коммутации

индуктивной

нагрузки

Рис.

4.33. Схема ключа переменного тока

на

МДП-транзисторах

Здесь протекание сквозного тока от источника Uси через встречно включенные диоды исключается при любой полярности, что определяет состояние ключа (замкнут-разомкнут) только знаком и величиной управляющего напряжения. Если подложка имеет внешний вывод, то, задавая на него напряжение, обеспечивающее запирание шунтирующего диода при любом значении Uси, можно также сохранить управляемость при знакопеременном напряжении сток-исток.

Очень важным свойством МДП-транзисторов является положительный температурный коэффициент сопротивления канала, что приводит к автоматическому выравниванию токов через параллельно соединенные транзисторы. Это делает возможным создание МДП-структур с ничтожно малыми сопротивлениями канала (10 - 3 Ом).