Достоинства:

- её легче выбирать первому в связке (две тонкие верёвки легче проходят через карабины и рельеф);

- её удобно использовать при дюльфере;

- легче, чем одинарная и двойная верёвка.

Недостатки:

- она более тонкая и легче повреждается;

- её нельзя использовать для перил.

Нужно уметь пользоваться веревкой любого типа и в зависимости от имеющегося снаряжения или от маршрута применять те или иные технические приемы.

Легче работать с одинарной веревкой. Как правило, ею пользуются более часто, чем другими типами веревок. Она же универсальнее и немного дешевле, чем цвилинговая или две полуверевки. Одинарная веревка более устойчива с точки зрения подверженности механическим повреждениям. Однако преимущества в использовании двойных веревок достаточно существенны и выбор, чаще всего, основывается на личных пристрастиях и привычках. С точки зрения безопасности в использовании разных типов веревок — можно считать, что они одинаково безопасны.

Для веревок разработаны требования UIAA и европейские требования. Если веревка не удовлетворяет им, то ее применение в альпинизме невозможно. Основное отличие статических веревок от динамических — статическая веревка на должна сильно растягиваться (не более 5% при грузе 150 кг).

Требования UIAA и EN892 для динамической веревки:

- сила рывка должна быть не более 12 кН при факторе рывка 2 с весом 80 кг. (55 кг для полуверевки или двойной веревки);

- веревка должна выдерживать не менее 5 рывков с фактором рывка 2 и весом 80кг(55 кг для полуверевки или двойной веревки);

- удлинение не должно быть более 8% под грузом 80 кг (для полуверевки — удлинение не более 10% под грузом 80 кг);

- гибкость при завязывании узлов - проверяется измерением диаметра веревки внутри узла при нагрузке 10 кг;

- смещение оплетки веревки относительно сердцевины —два метра веревки протягивают через специальное устройство пять раз, смещение оплетки веревки должна быть меньше 40 мм; - маркировка должна указывать тип веревки (одинарная, полуверевка или двойная), изготовителя и CE-сертификат.

Требования UIAA и EN 1891 для статических веревок:

- сила рывка должна быть меньше 6 кН при факторе рывка 0.3 и весе 100 кг;

- веревка должна выдержать как минимум 5 рывков с фактором падения 1 и весом 100 кг, с узлом «восьмеркой»;

- удлинение, возникающее от грузов от 50 до 150 кг, не должно превышать 5%;

- гибкость при завязывании узлов - коэффициент гибкости (фактор K=диаметр веревки/диаметр веревки внутри узла) должен быть не более 1,2;

- смещение оплетки веревки относительно сердцевины (два метра веревки протягивают через специальное устройство пять раз), смещение оплетки веревки должна быть не более 15 мм;

- вес оплетки веревки должен быть не больше определенной доли от общей массы веревки;

- статическое усилие на разрыв - веревка должна выдерживать не менее 22 кН (для веревок диаметром 10 мм и более) или 18 кН (для 9 мм веревок), с узлом «восьмерка» — 15 кН;

- маркировка: на концах веревки указывается тип веревки (A или B), диаметр, изготовитель и EN, которому веревка соответствует; полоса в центре должна показывать тип веревки (А или В), модель, изготовителя, номер и год изготовления.

Тип A — используется для высотных и спасательных работ, а также для спелеологии.

Тип B — верёвка меньшего диаметра на меньшую нагрузку, чем верёвка типа А. Может использоваться только для спуска (дюльфера)

Диаметр веревки: |

Вес одного метра: |

Усилие разрыва: |

Удлинение: |

Количество рывков с фактором рывка = 1 |

Сила рывка (фактор рывка 0.3): |

(вес груза 100 кг): |

|||||

9 мм |

51 г |

1900 кг |

3.6% |

5 (80 кг) |

4.0 кН |

10 мм |

60 г |

2400 кг |

3.0% |

5 (100 кг) |

4.8 кН |

10.5 мм |

65 г |

2700 кг |

3.0% |

10 (100 кг) |

5.1 кН |

11 мм |

73 г |

3000 кг |

2.8% |

13 (100 кг) |

5.1 кН |

Свойства статических веревок

Факторы, снижающие прочность веревок и репшнуров:

1.Узлы снижают прочность системы «веревка-узел» на 30-40%.

2.Намокание снижает прочность веревки на 30-40%, это применимо как к старым, так и к новым веревкам. Динамические свойства снижаются у мокрой веревки на 1/3. Водостойкая пропитка тоже не выход – она предотвращает появление воды на поверхности веревки, но не внутри. Величина находящейся в новой веревке воды составляет 40-45% от ее сухого веса, у старой веревки эта величина еще больше – до 60% от ее сухого веса. После просушки веревка восстанавливает свои свойства – но при сушке в прохладном темном месте. При просушке под воздействием солнечных лучей происходит ухудшение характеристик веревки из-за негативного воздействия ультрафиолета.

3.Прочность веревки при температурах -30…-40 градусов снижается до 40%. Здесь имеет место деятельность образующихся кристалликов льда, острые грани которых перерезают волокна внутри веревки.

4.Протягивание веревки через скальные перегибы, карабины под нагрузкой, через «восьмерку» - все со временем повреждает веревку.

5.Если при срыве веревка нагружается через острую скальную кромку, она может оборваться (обрезаться). Чем выше усилие рывка (больше высота падения, больше вес падающего груза) и чем острее скальная кромка, тем больше опасность обрыва веревки.

Отбраковывать веревку необходимо в следующих случаях:

- она имеет механические повреждения;

- оплетка сильно изношена;

- после длительного соприкосновения с мочой человека или животных, бензином, кислотой аккумуляторов;

- если с ее помощью было удержано серьезное падение – на 5 и более метров;

- веревка старше 5 лет.

Самостоятельная маркировка середины веревки рекомендуется только с помощью рекомендованного производителем маркера, применение несоответствующих маркеров может привести к снижению прочности на 50%, но, тем не менее, это не может быть причиной обрыва веревки, если только это место не попадет на острый перегиб.

Топтание по веревке ботинками и кошками – не приводит к потере прочности веревки. Конечно, при условии что зубья кошек не перерубают сердцевину веревки, а лишь ее прокалывают. Тем не менее, топтание по веревке – дурной тон!

Даже простое хранение веревок и репшнуров в хороших складских условиях в течение длительного времени ведет к старению материалов и потере прочности. Репшнуром не рекомендуется пользоваться больше 2 лет.

При обрезании веревки обязательно нужно оплавлять концы зажигалкой. Можно предварительно обмотать место разреза пластырем – для предотвращения «осыпания» рубашки. Также веревку на маршруте можно перебить 10-20 ударами молотка, положив веревку на острую грань камня.

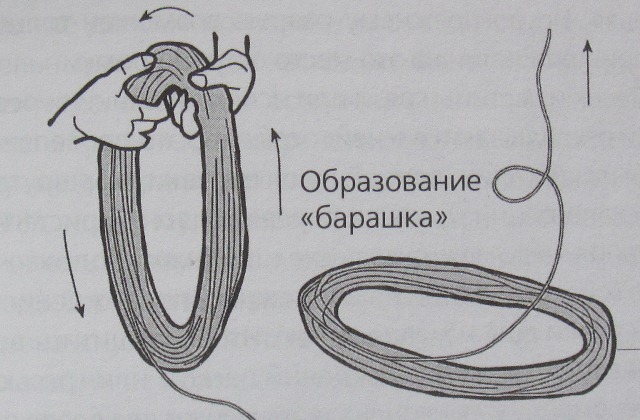

При кручении веревки относительно продольной оси образуются петли, так называемые «барашки». Кручение вызывает в веревке напряжение скручивания, которое при вытягивании и образует эти петли. Поэтому при спуске и подъеме по перилам не рекомендуется слишком часто вращаться вокруг своей оси.

Производители веревки наматывают ее на барабаны, затем снимают и упаковывают в бухты. Так как веревка была намотана, то при первом использовании ее следует аккуратно размотать, иначе на каждом кольце появится по половине будущего «барашка». Разматывают новую веревку так, как разматывают ковры, а потом аккуратно собирают так, чтобы не было скрученных мест. Принятое раньше сматывание веревки кольцами приводит к образованию «барашков», так как для получения колец веревка должна с каждым оборотом крутиться вдоль продольной оси.

Распаковка и разматывание новой веревки: слева – правильно, справа – неправильно.

Масса верёвки зависит от толщины. Её величина измеряется в стандартных условиях (влажность воздуха 65 %, температура 20 градусов) и указывается производителем в паспорте верёвки (в граммах на метр). Обычно масса составляет от 52 до 77 г/м в зависимости от толщины и конструкции. Влажная верёвка тяжелее на величину до 40 % от её первоначальной массы.

Классически длина веревки равняется 40 метрам, это расстояние комфортной слышимости, а зачастую и видимости членов связки, однако такая длина веревок практически полностью потеряла свою актуальность уступив место верёвкам по 50 м. Последние веяния в альпинизме, развитие страховочных устройств, средств связи, увеличение сложности маршрутов, приводят к распространению 60 метровых веревок, а Европейским стандартом для новых маршрутов являются веревки по 70 метров.

Цвет волокон внутри оплетки несет информацию о годе выпуска данной веревки производителем. Последние модели веревок имеют внутри центральные пряди (контрольная лента), на которых по всей длине повторяется информация о фирме, материале, типе веревки, год выпуска и т. п. Комбинация цветов повторяется у разных фирм производителей через 10-11 лет (фирма «Tendon» - 11 лет, «Beal» - 10 лет, ОАО «Канат»- 10 лет).

Маркировка веревки производителя ОАО «Канат» (Россия).

Внедряется система электронной маркировки. В конце веревки встроен микрочип, который содержит информацию о ней. Все данные о веревке, записаны в микрочипе (наименование, диаметр, длина, дата выпуска) читаются на дисплее портативного тестера. В чип можно программно внести оригинальный цифровой код, дату технической проверки или дату проверки идентификации.

Для улучшения работы с веревкой в не которых моделях в середине бухты меняется рисунок оплетки, причем ни одно из волокон не прерывается. Это обеспечивает четкий визуальный контроль количества веревки, которая надо оставить для спуска. В некоторых марках веревок середина веревки помечается несмываемой черной краской, не оказывающей влияние на прочность оплетки, но обеспечивает быстрое нахождение середины при организации спуска. Для удобства при спуске дюльфером некоторые фирмы окрашивают веревку в два цвета, причем смена цвета происходит в середине веревки.

Стремясь в одной верёвке объединить свойство динамических и статических верёвок, конструкторы нескольких фирм разработали её разновидность — так называемую статико-динамическую верёвку. Статико-динамическая верёвка имеет кабельную конструкцию, но состоит из трех конструктивных элементов: двух различных по своим динамическим качествам несущих сердцевин и защитной оплётки. Центральная сердцевина статико-динамических верёвок состоит из полиэстерных или кевларовых волокон. Она предварительно натягивается до определённого предела, чтобы уменьшить её возможность удлиняться под нагрузкой. Вторая сердцевина, оплетённая вокруг центральной, сделана из полиамидных волокон, которые более эластичны, чем полиэстерные или кевларовые. Волокна защитной оплётки тоже полиамидные.Идея, заложенная в этой конструкции, такова: при нормальном употреблении, то есть при спуске и подъеме, нагрузку воспринимает целиком менее эластичная сердцевина, и поведение верёвки до нагрузки 650-700 кг статично. При нагрузке свыше 700 кг эта сердцевина рвется и при этом поглощает часть энергии падения. Оставшаяся часть её поглощается вступающей в действие значительно более эластичной полиамидной сердцевиной.

Репшнуры - статическая верёвка диаметром 4-8 мм круглого сечения с защитной оплёткой.

Усилие разрыва репшнуров зависит от диаметра.

Крючья и закладные элементы.

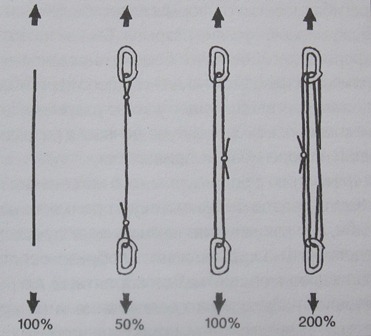

В большинстве случаев промежуточные точки страховки являются самым слабым звеном страховочной цепи. Это связано с тем, что именно верхняя точка перегиба основной верёвки воспринимает нагрузку большую, чем страхующий, удерживающий верёвку (при условии отсутствия дополнительного трения верёвки о скалы и промежуточные карабины).

Для организации промежуточных точек страховки используются различные скальные, ледовые, фирновые крючья, закладные элементы различной конструкции.

Наиболее надёжной точкой страховки на скальном рельефе является монолитный скальный выступ. Если устранить острые грани и на выступ надеть петлю из основной верёвки или прочной ленты и навесить карабин, то такая точка страховки выдержит любую нагрузку, возникающую в страховочной цепи. Но на большинстве маршрутов восхождений такие удобные точки встречаются не часто, поэтому наиболее часто на скалах применяются скальные крючья и закладные элементы.

Скальные крючья: горизонтальный, вертикальный, универсальный, якорный, швеллерный, клинообразный.

Скальные крючья бывают щелевые и шлямбурные.

По конструкции крюк представляет собой клин с проушиной, опирающейся на скалу после забивки в трещину. Особенность забитых щелевых и шлямбурных крючьев, за исключением якорных – способность «работать» вверх и вниз.

Скальные крючья забиваются в трещины и удерживаются в них за счёт трения о скальную поверхность, возникающего при забивании клинообразного крюка в соответствующую его размерам трещину. Чем больше усилие забивания - тем прочнее удерживается крюк в трещине. Объективных критериев прочности и надёжности забивания скальных крючьев нет, как ни странно, но основным «критерием» определения качества забивки крюка является его «пение»: чем тоньше и звонче звук издает крюк под ударами молотка, тем «правильнее» он идет в трещину; чем глуше, тупее этот звук - можно выбивать крюк из трещины и искать для него другое место.

Статистические выводы, сделанные на основе, показывают, что 50-60% забитых скальных крючьев не выдерживает рывка 600 кг, и следует исходить из того, что для среднего стандартного скального крюка с длиной лезвия 100-120 мм. нагрузка, которую он может выдержать, не должна превышать 250-300 кг, что соответствует установленным УИАА стандартам. Опыт показывает, что наиболее надёжными являются длинные, горизонтальные, полностью забитые крючья.

До начала 70-х годов ХХ века традиционно применялись крючья, изготовленные из мягких сортов стали. Исследования, проведённые во многих странах, показали, что несущая способность мягких крючьев вдвое, а то и втрое ниже, чем жёстких крючьев из легированных сталей и титановых сплавов.

Одновременно с появлением жёстких крючьев традиционной формы появились П, Z, и V - образного сечения крючья, так называемые профильные крючья или «короба», выполненные из легированных сталей или титана. Хорошо забитый твердый профильный крюк прочно сидит в трещине и выдерживает рывки до 2000 кг. Мягкие крючья вырываются из трещин при значительно меньших усилиях, так как под нагрузкой крюк гнётся как обычный гвоздь и возникает сила, направленная вдоль крюка на вырыв из щели, и крюк вынимается легко, как гвоздь кусачками из доски.

Разница всех этих испытаний наглядно доказывает огромную разницу в прочности крючьев, зависящую от породы, материала и геометрии крюка, места его забивания, глубины его забивания.

В технически сложные первопрохождения принято брать шлямбурные крючья, под которые, в непроходимых иным способом участках скальных стен, выдалбливают отверстия диаметром 8-10 мм и глубиной 15-50 мм. Забивка одного шлямбурного крюка может занять от 2 до20 минут. Несущая способность 3-сантиметрового шлямбурного крюка высока и достигает 2000кг. Шлямбурные крючья используются на тяжёлых спусках, при спасательных работах, а также для страховки на особоопасных местах.

В отличие от крючьев, все закладные элементы не забиваются, а закладываются в широкие части трещин и смещаются до заклинивания в зауженных местах. В монолитных скалах, при достаточном размере закладки и правильной установке, надёжность такой точки страховки можно считать более высокой, чем скальные крючья. У закладок, заложенных в хорошую трещину, максимальный рывок, который они могут выдержать, соответствует прочности тросиковой петли или стропы - 1500—2500 кг.

Однако, чтобы закладка надежно работала, как промежуточная точка страховочной цепи, требуется не только альпинистская квалификация, но и техническое мышление. Основная проблема - правильное определение вариантов направления рывка, выбор конфигурации закладки под конкретную трещину, оценка ее заклинивания при рывке.

Одной из проблем использования закладок является их самопроизвольное выдергивание из трещин после того, как ведущий в связке прошел выше места их установки и направление воздействия страховочной веревки на закладку изменилось на противоположное или близкое к нему. Это может иметь место, когда ведущий после прохождения закладки существенно отклонился от вертикали подъема или на страховочной веревке неожиданно оказался не распутанный «барашек», потянувший за собой карабин закладки вверх. Чтобы предотвратить это явление, следует тщательно следить за тем, чтобы веревка ровно без скручивания проходила за ведущим через страховочные карабины. Если крюк или закладка находятся в стороне от вертикального движения вверх, то обязательно применение петли-оттяжки.

Среди закладок наиболее распространены следующие типы:

Закладные элементы: стопперы, гексы, френды (камалоты), эксцентрики, болл-натсы.

Френды по принципу своего действия — это бесступенчатые закладки с механической регулировкой ширины. Они вставляются в скальную трещину и могут выдерживать серьезные нагрузки (от 1000 кгс — самые мелкие и до 1700 кгс - самые крупные) в определенном направлении без поломки или проскальзывания. Опыт прохождения серьезных стен показывает, что камалоты предпочтительнее на любой случай стенной жизни. Они имеют (в отличие от френдов) две оси, на каждой из которых нанизаны два кулачка (у френдов на одной - четыре), что обеспечивает больший диапазон перекрытия трещин, они лучше устанавливаются в трещинах и расколах (зачастую в фантастически невозможных местах) и, как говорят сами восходители, у них больше, чем у френдов усилие распора при активной нагрузке.

При использовании крючья и закладки получают много заусениц и заминов на краях. Это все перед новым использованием надо выправлять напильником. Тщательной проверке подвергается заделка тросовых петель на закладных элементах. Меняются все не вызывающие доверия петли из ленты, веревки, репшнура. Тросовые петли не должны иметь «торчащих» кончиков, отдельных разорванных нитей — об них можно серьезно поранить ладонь и пальцы. Эти места следует плотно закрутить изолентой.

Ось френд и пространство между кулачками время от времени необходимо смазывать маслом, следя за тем, чтобы оно не вытекало на рабочие грани кулачков (протирать тряпкой).

Надежность забивки крючьев и работа закладных элементов в большой степени зависит от структуры скал, а также от опыта и знаний альпиниста.

Петли и оттяжки.

Часто во время восхождения есть возможность организовать надежную страховочную точку, используя выступ или лежащий камень удачной формы. Для использования такой возможности необходимо одеть на такой камень или выступ петлю из стропы (ленты), репшнура, основной веревки. Прочность петель должна соответствовать нагрузке, которая может возникнуть в точке закрепления. По нормам УИАА эта нагрузка 2200 кг.

Для увеличения надёжности точек страховки состоящих из крючьев и закладок применяется их блокирование. Локальными петлями или сплошной петлей могут быть сблокированы 2-3 скальных крюка, крюк и закладной элемент, ледовые крючья. При блокировании следует помнить, что длина локальной петли должна быть в 2-3 раза больше расстояния между блокируемыми крючьями.

Для спрямления страховочной цепи (чтобы уменьшить трение о рельеф и эффект «полиспаста» используются оттяжки – короткие петли со вщелкнутыми в их концы безмуфтовыми карабинами. Верхний карабин может быть с прямой защелкой, а нижний с изогнутой (для облегчения вщелкивания веревки). На некоторых карабинах защелка может быть выполнена в виде пружинной скобки. Длина альпинистских оттяжек больше длины скалолазных и достигает 40-60см.

Альпинистские оттяжки и станционная петля.

Часто длина петли оказывается слишком мала и, чтобы организовать хорошую точку страховки, нужно соединить вместе несколько коротких петель. Использование узлов в этом случае не всегда оправдано, т.к. материал, размер строп и их сочетание больше влияет на общую прочность, чем вид узла. При связывании более широкой нейлоновой стропы с узкими стропами из высокопрочных материалов, общая прочность снижается почти вдвое. При рывке, одна из лент (чаще обе) срабатывают по принципу «острой кромки». Надежнее использовать карабин с муфтой. При связывании узких строп из динемы и динекса общая прочность составила также около 55%. Даже удлинение без узла (сшивка отдельных петель в цепочку)снижает общую прочность на 40%, общая прочность такого соединения в среднем – 15,8 кН (прочность нейлоновой петли – 25,5 кН).

Фиксация петли на точке страховки должна производиться только карабином. Если пункт (станция) страховки организовывается на двух и более точках с использованием компенсационного треугольника, то на всех точках должны быть закреплены карабины. На практике не редки случаи, когда для экономии карабинов, ленточные петли напрямую пропускаются через отверстия (ухо) крючьев, петли закладок из металлического троса и закрепляются т. н. «удавкой». Подобный способ снижает прочность петли до 60%.

Стропы (ленты) бывают двух видов: плоские и трубчатые. Наиболее употребительными являются ленты шириной 12-30 мм. Их разрывное усилие зависит от сечения и материала. По стандартам ленты при производстве их на фабриках на каждом наматывающем барабане имеют маркировку разрывного усилия в виде прострочки маркировочными нитями по центру каждой стороны ленты независимо от ширины и толщины ленты – чтобы обеспечить наилучшую обозримость. Каждая прострочка соответствует 5кН (около 500кгс).

Как уже было упомянуто выше, разрывное усилие всех текстильных волокон на практике уменьшается за счет различных факторов: узлов, наложения на острые перегибы, влаги, холода.

Из соображений надежности в общем случае в каждом узле следует предполагать уменьшение прочности на 50%. Так, связанная петля выдерживает такую же нагрузку, как и одинарная ветвь. Только двойная петля достигает большей прочности.

Усилие разрыва текстильных волокон на перегибах зависит от формы перегиба. Чем перегиб острее, тем меньше усилие разрыва. По сравнению с репшнуром такого же сечения лента имеет гораздо более высокую прочность на перегибе, так как сечение ленты может лучше распределиться на кромке и, таким образом, волокна испытывают меньше неблагоприятных нагрузок. Поэтому везде, где петли при большой нагрузке могут попасть на кромку (удлинители, оттяжки, петли закладок), рекомендуется вместо репшнура использовать ленту.

От влаги и холода прочность текстильных петель также падает.

Прочность репшнуров и лент.

Вне зависимости от частоты использования петли подлежат обновлению в следующих случаях:

- после жесткого срыва (экстремальная нагрузка);

- при повреждении строчек соединительного шва;

- при загрязнении агрессивными веществами (битум, мазут, масло, бензин, керосин);

- после контакта с кислотой (аккумуляторная жидкость), мочой человека или животного;

- после сильных термических нагрузок связанных с высоким трением (следы оплавления).

Петли из «дайнемы» и других сверхлегких материалов практически не растягиваются, ведут себя как мягкий трос. Из-за этого ленты такого типа не способны к амортизации рывков (опасность возникает если из такой петли сделаны и станция и самостраховка). При вылете одной точки на саморегулирующейся станции также возникнет опасная ударная нагрузка из-за спрямлении петли из «дайнемы». Обычная нейлоновая петля обладает лучшими динамическими свойствами для ситуаций короткого падения. При использовании петель из «дайнемы» по их прямому назначению - а именно как удлинители для прощелкивания веревок - амортизатором динамического рывка будет веревка и никаких проблем не возникнет.

Карабины.

Карабин нужен не для стрельбы, а для соединения страховочной верёвки с беседкой, крючьями, закладками, петлями на выступах скал, организованными альпинистом при движении по маршрутам горовосхождений, другими элементами снаряжения. В страховочной цепи карабин несёт ту же нагрузку, что крюк и связочная верёвка.

Навешивая карабин в проушину крюка, надо обратить внимание на то, как в карабине будет проходить верёвка. Верёвка в карабине должна двигаться за первоидущим свободно без лишних перегибов и прижатия верёвки карабином к стене при движении, для этого целесообразно использовать специальные оттяжки.

Карабины бывают разными по форме:

1.Треугольные.

2.Грушевидные (HMS) – их название-аббревиатура появилось от немецкой фразы «страховка с помощью узла УИАА», т.к. они появились специально для использования этого узла.

3.Трапециевидные.

4.Овальные.

5.Подковообразные – для замыкания коушей некоторых страховочных систем.

К тому же карабины бывают стальными и из алюминиевых сплавов, с муфтой и без муфты (оттяжечные), с муфтой автоматически надвигаемой или поворачиваемой («автоматы») и с муфтой закручивающейся (винтовой).

Характерной и чаще всего допускаемой ошибкой при закладывании веревки в карабин является возможность раскручивания веревкой муфты карабина, создания «барашков» и самое опасное - разворачивание карабина так, что при рывке муфта может лечь на скальный выступ. При срыве это грозит полным разрушением точки страховки.

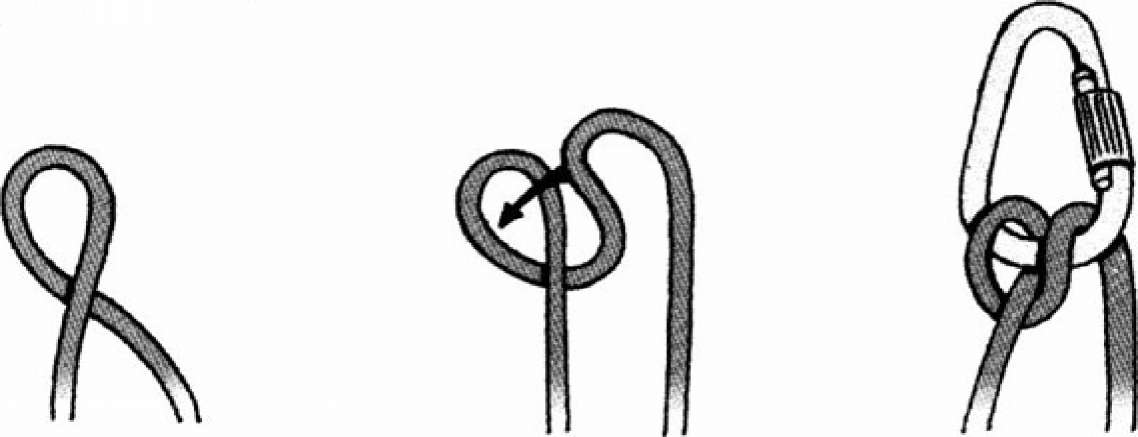

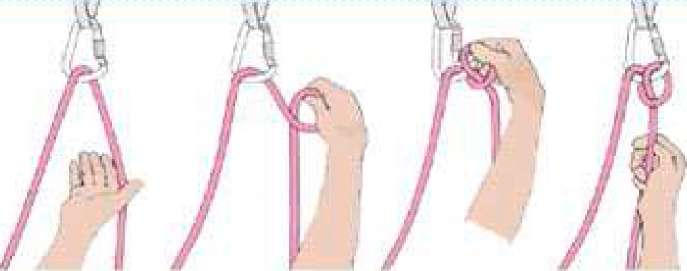

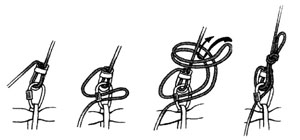

Если нет страховочного устройства, либо оно потерялось, лучшим вариантом для страховки является использование узла UIAA (в западной литературе иногда применяется его название как итальянский выбленочный узел). Это очень полезный узел, применяемый при страховке и спуске.

После некоторой практики легко вяжется одной рукой. Использовать необходимо только с муфтованным и желательно треугольным карабином. При этом необходимо следить, чтобы веревка не наезжала на предохранительную муфту карабина. В противном случае возможно её свинчивание, самопроизвольное открытие защёлки и полная потеря контроля над ситуацией.

Рекомендации: чтобы контролирующая верёвка была не со стороны муфты, узел UIAA надо начинать вязать на свободном конце верёвки, т.е. на том конце верёвки, который вы будете выбирать.

Узел УИАА.

Вязка узла УИАА одной рукой.

Преимущества узла УИАА: это самое универсальное страховое устройство (необходим только HMS-карабин), довольно высокое трение при рывке, динамичное торможение. Недостатки: износ верёвки, образование барашков, сильно крутит верёвку, довольно утомительный процесс страховки.

Проушины забиваемых и шлямбурных крючьев, имеющие острые кромки, при частых нагрузках срывом образуют на теле карабина насечки. Такие насечки могут повредить оплетку веревки, поэтому рекомендуется использовать в оттяжках два разных типа оттяжечных карабинов: прямой и изогнутой защелкой. Карабины с прямой защелкой – всегда навешивать на крюк, а в изогнутый карабин всегда прощелкивать веревку.

Страховочно-спусковые устройства.

Стандарт на страховочно-спусковые устройства UIAA ввело только с 2012 года, устройства выпущенные до этого времени тестировались только производителем. Независимые тесты показали, что обычная «восьмерка» выдерживает нагрузку более 30 кН, устройства типа «реверсо» и шайба Штихта также обладают необходимым запасом прочности. На сегодняшний день UIAA рекомендует для занятия альпинизмом устройства базирующиеся на принципе шайбы Штихта («стакан», «корзинка», «реверсо», ATX-XP, ATX-XP Guide и т.д.), устройства типа «восьмерка» в каталогах многих фирм проходят как «олд скул» устройства.

Страховочно/спусковые устройства типа реверсо обладают набором неоспоримых преимуществ по сравнению с «восьмерками» - они не крутят веревку, позволяют нормально работать с двойной веревкой на спуске и при страховке, позволяют организовать автоматическую фиксацию веревки при страховке второго, дают возможность организовать безопасное и комфортное лазанье в тройке и многое другое. Напротив, в практике применения «восьмерок» в России сложился очень опасный стереотип - веревку в восьмерку заправляют через карабин, а не через «шейку» устройства.

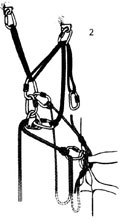

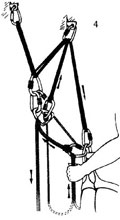

Спуск напарника с помощью «реверсо»:

В блокирующий карабин реверсо ввязывается петля, которую пропускают через верхний карабин станции, вщёлкивают в беседку и с помощью веса страхующего «реверсо» разблокируется и напарник спускается.

Страховочно-спусковые устройства: «восьмерка», «Guide» («двойная корзинка»), «реверсо», «гри-гри».

Большинство страховочных устройств требуют перманентного удержания свободного конца верёвки рукой. Если страхующий хочет получить свободу движений, он должен сначала зафиксировать свободный конец у устройства. Фиксация верёвки считается одной из элементарных техник, ей надо владеть самое позднее уже после первой тренировки с верёвкой на скалодроме.

Гри-Гри (GRIGRI-«Petzl») входит в группу фрикционных тормозов, применяемых как для спуска по веревке, так и для целей страховки. Есть образцы для одинарной и двойной веревки. Применяется на веревках диаметром 10-11 мм, но допустимо использование и на веревках диаметром 9,7 мм. По сути Гри-Гри — это самотормозящая система, позволяющая страхующему удержать срыв с минимальнвм усилием. Принцип действия основан на применении специальных, отклоняющих веревку кулачков, расположенных между застегиваемым карабином и щечками. Под действием нагрузки (нагрузка должна прикладываться к концу верёвки, уходящему вправо, на крышке есть соответствующие пиктограммы) маховик поворачивается вокруг своей оси и прижимает веревку к корпусу устройства. При резком рывке блокировка происходит практически мгновенно, однако при плавной подаче верёвка протравливается свободно. Устройство снабжено рычагом, который соединён с маховиком. Если верёвка заблокирована в устройстве, то, потянув за рычаг, можно ее разблокировать. Углом поворота рычага можно контролировать скорость протравливания верёвки через устройство.По сравнению с другими неавтоматическими страховочными приспособлениями, обладает одним существенным преимуществом: под нагрузкой устройство блокируется автоматически. Но сейчас, помимо Gri-Gri, есть и другие подобные устройства: Edelrid Eddy, Trango Cinch, Faders Sum. Недостатки: блокирует резко, без протравливания верёвки, возможны ошибки при заправке верёвки в устройство - соответственно отсутствие страховки. Устройство скорее всего подходит для скалодромов - то есть для мест где исключен большой пролет первого. Кроме всех перечисленных недостатков - довольно громоздкое и тяжелое.

Зажимы.

Среди различного альпинистского снаряжения всех категорий свое безусловное место заняли зажимы. У нас любую их модель часто называют «жумаром» (собирательное название).

По принципу захвата веревки зажимы можно условно разделить на кулачковые (эксцентриковые), перегибающие (рычажные) и комбинированные (с элементами амортизации рывка). По восприятию направления рывка они могут быть одностороннего и двустороннего действия. Отдельные виды зажимов позволяют работать и на двойной веревке, причем только одинакового диаметра.

Зажимы значительно облегчают движение с тяжелым грузом по закрепленным веревочным перилам. Зажимы работают на веревках диаметром в диапазоне 8-13мм. В большинстве случаев зажимы выпускаются в «правом» и «левом» исполнении (для удобства держания в руках).

Все работы, связанные с применением зажимов, предусматривают статические нагрузки на них.

Большинство зажимов нельзя использовать при движении по горизонтальным перилам или с небольшим углом наклона. Веревка при срыве на перилах оказывается не только сильно нагруженной (особенно при рывке), но и зажим в месте соединения сильно деформирует ее и лаже «перекусывает». Это связано с характерной чертой конструкции зажимов: они не рассчитаны на приложение нагрузки по оси, перпендикулярной «нормальной» оси работы зажима. Резкий срыв с перил на оттяжку зажима очень опасен: зажим «перекусит» веревку, и самостраховка за разорванные перила не спасет.

Поскольку ло сих пор используются зажимы сомнительного качества, следует обратить внимание на наиболее частые технологические отступления, которые в практическом применении могут привести к разрушению зажима или аварии с более тяжелыми последствиями:

- на зажиме должна быть гравировка с указанием максимальной нагрузки, выдерживаемой данным видом зажима;

- на нижних кромках кулачка не должно быть острых кромок — именно они перекусывают веревку;

- вызывают серьезные опасения зажимы-ручки с толщиной корпуса менее 4 мм (из алюминиевых сплавов). зажимы из хрупких (силумин) или мягких алюминиевых сплавов;

- не вызывают доверия зажимы, у которых тонкая ось кулачка (диаметром менее 5 мм);

- если конструкция фиксатора или слабая пружина вызывают сомнение — эти зажимы лучше отложить в сторону.

Прежде чем использовать зажим в конкретной работе, следует тщательно проверить его работоспособность на нескольких различных по жесткости веревках.

Существет множество разновидностей зажимов, ниже будут рассмотрены самые популярные.

В России и за рубежом получил широкое признание зажим «Капля» («Basic») в разном исполнении и разных модификациях. Он надежен на обледенелой, грязной веревке, легко скользит вверх и не портит веревку. Принцип работы у него не за счет эксцентрисетета кулачка (как в жумаре), а за счет перегибания веревки специальным коромыслом.

Также широко применяется зажим «Кроль» («Croll») производства разных российских и зарубежных фирм. Это тот же жумар, но без ручки, используется подвешенным между грудной обвязкой (лучше использовать специальные «подтяжки») и беседкой для ускорения и облегчения передвижения по вертикальным перилам.

Эксцентриковый зажим «Жумар» имеет литой корпус из алюминиевого сплава и эксцентриковый стальной кулачек с зубцами. Веревка при нагрузке корпуса зажима прижимается к зубцам кулачка, за счет это происходит фиксация зажима на веревке.

Зажимы: «жюмар», «капля», «кроль», «шант», «тиблок».

Рычажный зажим «Шунт» («Shunt») имеет стальной штампованный корпус с зажимающим стальным рычагом и впрессованным штифтом, к которому прикладывается нагрузка. Веревка зажимается между горизонтальным штифтом и корпусом. Зажим применяется для двойной веревки одинакового сечения, при зажимании одинарной веревки происходит перекос рычага и проскальзывание корпуса при нагрузке 100-200кг. При использовании разных веревок авария неизбежна. Зажим был предложен фирмой-изготовителем как механическая замена узла Прусика.

Аварийный зажим «Тиблок» («Tibloc») – самый маленький из всех известных зажимов. Работает в сочетании с карабином, лучше всего - овального сечения. Поскольку зажим аварийный, применять его в качестве основного зажима очень опасно. Передвижение с ним по перилам на больших расстояния – неудобно, при малейшем ослаблении нагрузки этот зажим начинает свободно проскальзывать. Карабин, запирающий тиблок должен быть обязательно с муфтой.

Динамические нагрузки, прилагаемые на все зажимы, ведут к полному или частичному перерубанию веревки или к аварии самого зажима. Это необходимо помнить каждый миг при передвижении по перилам. Никаких прыжков, срывов на слабонагруженную петлю, ведущую к зажиму, маятников на зажимах быть не должно.