- •Биохимия

- •Содержание

- •1 Введение

- •1.1 Предмет биохимии

- •1.2 Области исследований биохимии.

- •История развития биохимии.

- •1.4 Методы изучения

- •1.5 Значимость биохимии как науки.

- •2. Аминокислоты, их строение и свойства

- •2.1 Элементарный состав белков.

- •2.2 Аминокислотный состав белков

- •2.3 Классификация аминокислот

- •1) Классификация аминокислот по r-группам

- •2) Классификация аминокислот по функциональным группам

- •2.4 Общие химические свойства

- •Электрофильно-нуклеофильные свойства.

- •1 Стадия.

- •2 Стадия

- •3. Строение и свойства белков. Методы их выделения и очистки

- •3.1 Содержание белков в органах и тканях

- •Биологические функции белков

- •Каталитическая (ферментативная) функции

- •3.2.2 Транспортная функция белков

- •Рецепторная функция:

- •3.2.4 Защитная функция

- •Структурная функция

- •Двигательные белки

- •3.3 Классификация белков

- •3.4 Структуры белка

- •Третичная структура белка. Под третичной структурой белка подразумевают пространственную ориентацию полипептидной спирали или способ укладки полипептидной цепи в определенном объеме.

- •3.5 Физико-химические свойства белков

- •Химия нуклеиновых кислот

- •4.1 Методы выделения нуклеиновых кислот.

- •4.2 Химический состав нуклеиновых кислот

- •4.3.Структура нуклеиновых кислот

- •4.4 Первичная структура нуклеиновых кислот

- •4.5 Вторичная структура нуклеиновых кислот

- •4.6 Третичная структура нуклеиновых кислот

- •4.7 Транспортные рнк

- •4.8 Матричная рнк

- •5. Ферменты

- •Характеристика ферментов, их свойств

- •Отличительные признаки ферментативного и химического катализа.

- •5.3 Пространственное строение

- •5.4 Функции коферментов и простетических групп

- •5.4.4 Кофермент ацетилирования (коэнзим а, или просто КоА)

- •5.5 Классификация и номенклатура ферментов

- •5.6 Механизм действия ферментов

- •6. Ферментативная кинетика

- •6.1 Уравнения Михаэлиса-Ментен и Лайнуивера-Бэрка

- •Факторы, определяющие активность ферментов. Зависимость скорости реакции от времени

- •6.3 Влияние концентраций субстрата и фермента на скорость ферментативной реакции

- •6.4 Активирование и ингибирование ферментов

- •6.5 Применение ферментов

- •7 Химия липидов

- •7.1 Биологическая роль и классификация липидов

- •7.2 Жирные кислоты

- •7.3 Глицериды (ацилглицеролы)

- •7.4 Фосфолипиды

- •7.5 Сфинголипиды (сфингофосфолипиды)

- •7.6 Стероиды

- •Химия углеводов

- •8.1 Биологическая роль углеводов

- •Классификация углеводов

- •Моносахариды

- •Основные реакции моносахаридов, продукты реакций и их свойства.

- •Олигосахариды

- •8.6 Полисахариды

- •8.7 Гетерополисахариды

- •9 Витамины

- •9.1 Классификация витаминов

- •9.2 Витамины, растворимые в жирах.

- •9.2.1 Витамины группы а

- •9.2.2 Витамины группы d

- •9.2.3 Витамины группы к

- •9.2.4 Витамины группы е

- •9.3 Витамины, растворимые в воде

- •9.3.1 Витамин b1

- •9.3.2 Витамин в2

- •9.3.3 Витамин рр

- •9.3.4 Витамин в6

- •9.3.5 Биотин (витамин н)

- •9.3.6 Фолиевая кислота

- •9.3.7 Витамин в12

- •9.3.8 Пантотеновая кислота (витамин в3)

- •9.3.8 Витамин с

- •9.3.9 Витамин р

- •10. Гормоны

- •10.1 Общее понятие о гормонах

- •10.2 Номенклатура и классификация гормонов

- •10.3 Гормоны гипоталамуса

- •10.3 Гормоны гипофиза

- •10.4 Вазопрессин и окситоцин

- •10.5 Меланоцитстимулирующие гормоны (мсг, меланотропины)

- •10.6 Адренокортикотропный гормон (актг, кортикотропин)

- •10.7 Соматотропный гормон (стг, гормон роста, соматотропин)

- •10.8 Лактотропный гормон (пролактин, лютеотропный гормон)

- •10.9 Тиреотропный гормон (ттг, тиротропин)

- •10.10 Гонадотропные гормоны (гонадотропины)

- •10.11 Липотропные гормоны (лтг, липотропины)

- •10.12 Гормоны паращитовидных желез (паратгормоны)

- •10.13 Гормоны щитовидной железы

- •10.15 Гормоны поджелудочной железы

- •10.16 Гормоны надпочечников

- •10.17 Половые гормоны

- •10.18 Гормоны вилочковой железы (тимуса)

- •10.19 Молекулярные механизмы передачи гормонального сигнала

- •Аденилатциклазная мессенджерная система. Наиболее изученным является аденилатциклазный путь передачи гормонального сигнала. В нем задействовано минимум пять хорошо изученных белков:

- •11. Обмен веществ и энергии

- •11.1 Понятие метаболизма.

- •11.2 Биологическое окисление

- •11.3 Атф (аденозинтрифосфорная кислота)

- •12. Обмен углеводов

- •12.1 Переваривание и всасывание

- •12.2 Промежуточный обмен

- •12.2.1 Общая характеристика

- •2 Молекулы пвк (2 молекулы по 3 атома углерода)

- •12.2.2 Анаэробный распад

- •I этап 1. Фосфорилирование (активация) глюкозы:

- •7. Гидролиз 3 фосфоглицероилфосфата

- •8. Изомеризация 3-фосфоглицерата

- •III этап 9. Дегидратация 2-фосфоглицерата

- •12.2.3 Аэробный распад

- •13 Синтез углеводов

- •13.1 Строение и синтез гликогена

- •13.2 Регуляция синтеза и его нарушения

- •Глюконеогенез

- •1 ,3 Дифосфоглицерат

- •14 Обмен липидов

- •14. 1 Метаболизм триглицеридов

- •14.2 Промежуточный обмен

- •14.2.1 Превращение триглицеридов и окисление глицерина.

- •14.2.2 Окисление жирных кислот

- •14.2.3 Биосинтез жирных кислот

- •14.2.3 Превращения глицерофосфатидов

- •Обмен белков

- •15.1 Значение белков в организме

- •15.2 Переваривание и всасывание белка

- •Промежуточный обмен

- •Биосинтез белка

- •Дезаминирование аминокислот

- •Переаминирование (трансаминирование) аминокислот

- •Декарбоксилирование аминокислот

- •16 Обмен сложных белков

- •16.1 Обмен нуклеопротеидов

- •17.2 Обмен гемоглобина

- •17 Обмен белков. Цикл мочевины

- •17. 1 Конечные продукты распада аминокислот

- •17. 2 Синтез мочевины, орнитиновый цикл

- •17.3 Обмен отдельных аминокислот

- •18 Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов. Обмен воды и минеральных солей.

- •18.1 Взаимосвязь обмена углеводов и жиров.

- •18.2 Взаимосвязь обмена углеводов и белков.

- •18.3 Взаимосвязь обмена белков и жиров.

- •18.4 Понятие о гомеостазе.

- •18.5 Водный обмен и его регуляция.

- •18.6 Минеральный обмен

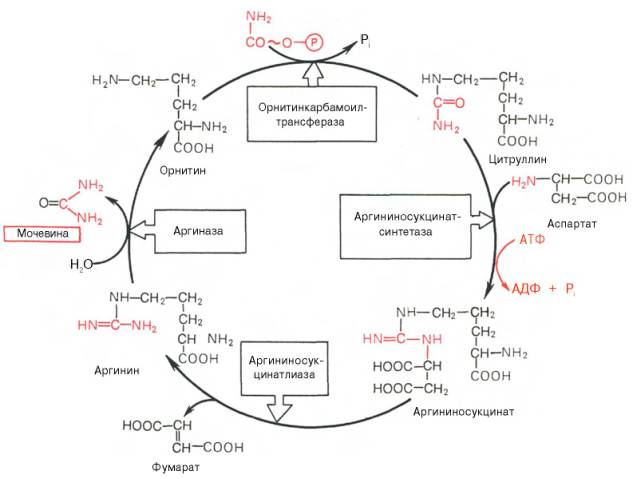

17. 2 Синтез мочевины, орнитиновый цикл

Основным механизмом обезвреживания аммиака в организме является биосинтез мочевины. Последняя выводится с мочой в качестве главного конечного продукта белкового, соответственно аминокислотного, обмена. На долю мочевины приходится до 80–85% от всего азота мочи. Основным и, возможно, единственным местом синтеза мочевины является печень. Впервые Г. Кребс и К. Гензеляйт в 1932 г. вывели уравнения реакций синтеза мочевины, которые представлены в виде цикла, получившего в литературе название орнитинового цикла мочевинообразования Кребса. Следует указать, что в биохимии это была первая циклическая система метаболизма, описание которой почти на 5 лет опеределило открытие Г. Кребсом другого метаболического процесса – цикла трикарбоновых кислот. Дальнейшие исследования в основном подтвердили циклический характер биосинтеза мочевины в печени. Благодаря исследованиям Г. Коена, С. Ратнер и сотр. были уточнены промежуточные этапы и ферментные системы, катализирующие образование мочевины.

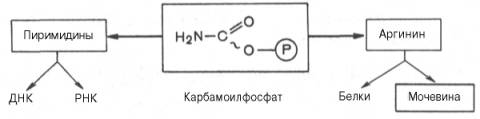

Таким образом, весь цикл мочевинообразования может быть представлен следующим образом. На первом этапе синтезируется макроэргическое соединение карбамоилфосфат – метаболически активная форма аммиака, используемая в качестве исходного продукта для синтеза пиримидиновых нуклеотидов (соответственно ДНК и РНК) и аргинина (соответственно белка и мочевины):

Мочевина – основной конечный продукт азотистого обмена, в составе которого из организма выводится избыток азота. Орнитиновый цикл в печени выполняет две функции:

- превращение аминокислот в мочевину, которая экскретируется и предотвращает накопление токсичных продуктов, главным образом аммиака;

- синтез аргинина и пополнение его фонда в организме.

Рассмотрим цикл мочевины:

Рис. 33 Орнитиновый цикл синтеза мочевины в печени.

Начинается он с образования карбамоилфосфата в митохондриях, где много АТФ.

1. О б р а з о в а н и е к а р б а м о и л ф о с ф а т а. Ионы аммония, возникшие в результате окислительного дезаминирования глутаминовой кислоты, взаимодействуют с гидрокарбонат - анионом и АТФ при участии карбамоилфосфатсинтетазы, образуя карбамоилфосфат, содержащий макроэргическую связь:

О

//

NН4+ + НСО3- + 2АТФ → Н2N – С + 2АДФ + Н2РО4- + Н+

\

О ~ Ф

Карбамоилфосфат

2. П о л у ч е н и е ц и т р у л л и н а. В матриксе митохондрий карбамоилфосфат конденсируется с аминокислотой орнитином, которая, являясь гомологом лизина, не входит в состав белков. Реакция катализируется орнитинкарбамоилтрансферазой:

Н СОО- О Н СОО-

\ / // \ /

С + Н2N – С → С О + Н2РО4-

+ / \ + \ + / \ ||

Н3N (СН2)3NН3 О ~ Ф Н3N (СН2)3NН – С – NН2

Орнитин Карбамоилфосфат цитруллин

Образующийся цитруллин переходит в цитозоль клеток печени, где и происходят остальные реакции цикла мочевины.

3. По л у ч е н и е а р г и н и н о с у к ц и н а т а . Замещение карбонильной группы цитруллина на аминогруппу аспартата с образованием гуанидиновой группировки аргининосукцината происходит при участии АТФ и катализируется аргининосукцинатсинтетазой:

Н СОО- Н СОО-

\ / \ /

С О + С + АТФ →

+ / \ || / \

Н3N (СН2)3NН – С – NН2 Н3N СН2СОО-

Цитруллин аспартат

Н СОО-

\ / +

С Н2N СН2СОО- + Н2Р2О72- + АМФ

+ / \ || |

Н3N (СН2)3NН – С – NН – СНСОО-

Аргининосукцинат

Реакция эндэргоническая, на протекание первой и третьей реакций цикла расходуется 4 молекулы АТФ.

4. Ра с п а д а р г и н и н о с у к ц и н а т а. Под действием аргининосукцинатлиазы аргининосукцинат экзэргонически расщепляется с образованием аргинина и фумарата:

Н СОО- Н СОО- СОО- Н

\ / + \ / + \ /

С Н2N СН2СОО- → С Н2N + С = С

+ / \ || | + / \ || / \

Н3N (СН2)3NН – С – NН – СНСОО- Н3N (СН2)3NН – С – NН2 Н СОО-

Аргининосукцинат Аргинин Фумарат

5. О б р а з о в а н и е м о ч е в и н ы и р е г е н е р а ц и я о р н и т и н а. Гидролиз аргинина, катализируемый аргиназой, приводит к образованию мочевины и регенерации орнитина. Реакция экзэргонична.

Н СОО- Н СОО- NН2

\ / + + \ / /

С Н2N → С + О = С

+ / \ || + / \ + \

Н3N (СН2)3NН – С – NН2 Н3N (СН2)3NН3 NН2

Аргинин Орнитин Мочевина

Регенерированный орнитин может снова поступать в митохондрии и участвовать в новом обороте цикла мочевины. Образующуюся мочевину кровь переносит из печени в почки, где извлекается из крови и удаляется из организма с мочой.

В орнитиновом цикле расходуется 4 макроэргические связи трех молекул АТФ на каждый оборот цикла. Однако процесс образования мочевины обеспечивает сам себя энергией:

- при регенерации аспартата из фумарата на стадии дегидрирования малата образуется НАДН, который может обеспечить синтез 3 макроэргических связей.

- при окислительном дезаминировании глутамата в разных органах тоже образуется НАДН, который может обеспечить синтез 3 макроэргических связей.

Из приведенных реакций видно, что токсичный аммиак превращается в безвредную мочевину. При этом один из атомов азота мочевины образуется из аммиака, другой – из аспартата.