- •Биохимия

- •Содержание

- •1 Введение

- •1.1 Предмет биохимии

- •1.2 Области исследований биохимии.

- •История развития биохимии.

- •1.4 Методы изучения

- •1.5 Значимость биохимии как науки.

- •2. Аминокислоты, их строение и свойства

- •2.1 Элементарный состав белков.

- •2.2 Аминокислотный состав белков

- •2.3 Классификация аминокислот

- •1) Классификация аминокислот по r-группам

- •2) Классификация аминокислот по функциональным группам

- •2.4 Общие химические свойства

- •Электрофильно-нуклеофильные свойства.

- •1 Стадия.

- •2 Стадия

- •3. Строение и свойства белков. Методы их выделения и очистки

- •3.1 Содержание белков в органах и тканях

- •Биологические функции белков

- •Каталитическая (ферментативная) функции

- •3.2.2 Транспортная функция белков

- •Рецепторная функция:

- •3.2.4 Защитная функция

- •Структурная функция

- •Двигательные белки

- •3.3 Классификация белков

- •3.4 Структуры белка

- •Третичная структура белка. Под третичной структурой белка подразумевают пространственную ориентацию полипептидной спирали или способ укладки полипептидной цепи в определенном объеме.

- •3.5 Физико-химические свойства белков

- •Химия нуклеиновых кислот

- •4.1 Методы выделения нуклеиновых кислот.

- •4.2 Химический состав нуклеиновых кислот

- •4.3.Структура нуклеиновых кислот

- •4.4 Первичная структура нуклеиновых кислот

- •4.5 Вторичная структура нуклеиновых кислот

- •4.6 Третичная структура нуклеиновых кислот

- •4.7 Транспортные рнк

- •4.8 Матричная рнк

- •5. Ферменты

- •Характеристика ферментов, их свойств

- •Отличительные признаки ферментативного и химического катализа.

- •5.3 Пространственное строение

- •5.4 Функции коферментов и простетических групп

- •5.4.4 Кофермент ацетилирования (коэнзим а, или просто КоА)

- •5.5 Классификация и номенклатура ферментов

- •5.6 Механизм действия ферментов

- •6. Ферментативная кинетика

- •6.1 Уравнения Михаэлиса-Ментен и Лайнуивера-Бэрка

- •Факторы, определяющие активность ферментов. Зависимость скорости реакции от времени

- •6.3 Влияние концентраций субстрата и фермента на скорость ферментативной реакции

- •6.4 Активирование и ингибирование ферментов

- •6.5 Применение ферментов

- •7 Химия липидов

- •7.1 Биологическая роль и классификация липидов

- •7.2 Жирные кислоты

- •7.3 Глицериды (ацилглицеролы)

- •7.4 Фосфолипиды

- •7.5 Сфинголипиды (сфингофосфолипиды)

- •7.6 Стероиды

- •Химия углеводов

- •8.1 Биологическая роль углеводов

- •Классификация углеводов

- •Моносахариды

- •Основные реакции моносахаридов, продукты реакций и их свойства.

- •Олигосахариды

- •8.6 Полисахариды

- •8.7 Гетерополисахариды

- •9 Витамины

- •9.1 Классификация витаминов

- •9.2 Витамины, растворимые в жирах.

- •9.2.1 Витамины группы а

- •9.2.2 Витамины группы d

- •9.2.3 Витамины группы к

- •9.2.4 Витамины группы е

- •9.3 Витамины, растворимые в воде

- •9.3.1 Витамин b1

- •9.3.2 Витамин в2

- •9.3.3 Витамин рр

- •9.3.4 Витамин в6

- •9.3.5 Биотин (витамин н)

- •9.3.6 Фолиевая кислота

- •9.3.7 Витамин в12

- •9.3.8 Пантотеновая кислота (витамин в3)

- •9.3.8 Витамин с

- •9.3.9 Витамин р

- •10. Гормоны

- •10.1 Общее понятие о гормонах

- •10.2 Номенклатура и классификация гормонов

- •10.3 Гормоны гипоталамуса

- •10.3 Гормоны гипофиза

- •10.4 Вазопрессин и окситоцин

- •10.5 Меланоцитстимулирующие гормоны (мсг, меланотропины)

- •10.6 Адренокортикотропный гормон (актг, кортикотропин)

- •10.7 Соматотропный гормон (стг, гормон роста, соматотропин)

- •10.8 Лактотропный гормон (пролактин, лютеотропный гормон)

- •10.9 Тиреотропный гормон (ттг, тиротропин)

- •10.10 Гонадотропные гормоны (гонадотропины)

- •10.11 Липотропные гормоны (лтг, липотропины)

- •10.12 Гормоны паращитовидных желез (паратгормоны)

- •10.13 Гормоны щитовидной железы

- •10.15 Гормоны поджелудочной железы

- •10.16 Гормоны надпочечников

- •10.17 Половые гормоны

- •10.18 Гормоны вилочковой железы (тимуса)

- •10.19 Молекулярные механизмы передачи гормонального сигнала

- •Аденилатциклазная мессенджерная система. Наиболее изученным является аденилатциклазный путь передачи гормонального сигнала. В нем задействовано минимум пять хорошо изученных белков:

- •11. Обмен веществ и энергии

- •11.1 Понятие метаболизма.

- •11.2 Биологическое окисление

- •11.3 Атф (аденозинтрифосфорная кислота)

- •12. Обмен углеводов

- •12.1 Переваривание и всасывание

- •12.2 Промежуточный обмен

- •12.2.1 Общая характеристика

- •2 Молекулы пвк (2 молекулы по 3 атома углерода)

- •12.2.2 Анаэробный распад

- •I этап 1. Фосфорилирование (активация) глюкозы:

- •7. Гидролиз 3 фосфоглицероилфосфата

- •8. Изомеризация 3-фосфоглицерата

- •III этап 9. Дегидратация 2-фосфоглицерата

- •12.2.3 Аэробный распад

- •13 Синтез углеводов

- •13.1 Строение и синтез гликогена

- •13.2 Регуляция синтеза и его нарушения

- •Глюконеогенез

- •1 ,3 Дифосфоглицерат

- •14 Обмен липидов

- •14. 1 Метаболизм триглицеридов

- •14.2 Промежуточный обмен

- •14.2.1 Превращение триглицеридов и окисление глицерина.

- •14.2.2 Окисление жирных кислот

- •14.2.3 Биосинтез жирных кислот

- •14.2.3 Превращения глицерофосфатидов

- •Обмен белков

- •15.1 Значение белков в организме

- •15.2 Переваривание и всасывание белка

- •Промежуточный обмен

- •Биосинтез белка

- •Дезаминирование аминокислот

- •Переаминирование (трансаминирование) аминокислот

- •Декарбоксилирование аминокислот

- •16 Обмен сложных белков

- •16.1 Обмен нуклеопротеидов

- •17.2 Обмен гемоглобина

- •17 Обмен белков. Цикл мочевины

- •17. 1 Конечные продукты распада аминокислот

- •17. 2 Синтез мочевины, орнитиновый цикл

- •17.3 Обмен отдельных аминокислот

- •18 Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов. Обмен воды и минеральных солей.

- •18.1 Взаимосвязь обмена углеводов и жиров.

- •18.2 Взаимосвязь обмена углеводов и белков.

- •18.3 Взаимосвязь обмена белков и жиров.

- •18.4 Понятие о гомеостазе.

- •18.5 Водный обмен и его регуляция.

- •18.6 Минеральный обмен

5.3 Пространственное строение

Причиной всех этих уникальных свойств ферментов является их пространственное строение. Все ферменты представляют собой глобулярные белки, намного превосходящие по размерам субстрат. Именно это обстоятельство, вместе с особенностями третичной структуры белков, привело к тому, что в процессе эволюции на поверхности фермента сформировался активный центр, комплементарный субстрату.

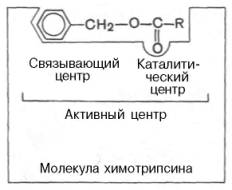

Под активным центром подразумевают уникальную комбинацию аминокислотных остатков в молекуле фермента, обеспечивающую непосредственное связывание ее с молекулой субстрата и прямое участие в акте катализа (рис. 11). Активный центр - часть молекулы фермента, где происходит связывание и превращение субстрата. У фермента, имеющих четвертичную структуру, число АЦ может быть равно числу Субъединиц. Установлено, что у сложных ферментов в состав активного центра входят также простетические группы.

Условно активный центр можно разделить на две части — связывающий центр и каталитический центр. Связывающий центр (связывающая площадка) выполняет функцию специфического связывания субстрата и его оптимальной ориентации по отношению к катализирующим группам. Каталитический центр, непосредственно вступает в химическое взаимодействие с субстратом, и связывает центр, который обеспечивает специфическое сродство к субстрату и формирование его комплекса с ферментом. В свою очередь молекула субстрата также содержит функционально различные участки: например, субстраты эстераз или протеиназ – одну специфическую связь (или группу атомов), подвергающуюся атаке со стороны фермента, и один или несколько участков, избирательно связываемых ферментом.

Рис. 11 Активный центр фермента (схема) (по Малеру и Кордесу).

Предполагают, что формирование активного центра фермента начинается уже на ранних этапах синтеза белка-фермента на рибосоме, когда линейная одномерная структура пептидной цепи превращается в трехмерное тело строго определенной конфигурации. Образовавшийся белок приобретает информацию совершенно нового типа, а именно функциональную (в частности, каталитическую). Любые воздействия, приводящие к денатурации, т.е. нарушению третичной структуры, приводят к искажению или разрушению структуры активного центра и соответственно потере ферментом каталитических свойств. Если при подходящих внешних условиях удается восстановить нативную трехмерную структуру белка-фермента (ренатурировать его), то восстанавливается и его каталитическая активность.

Помимо активного центра, в молекуле фермента может присутствовать также аллостерический центр (или центры) (от греч. allos – другой, иной и steros – пространственный, структурный), представляющий собой участок молекулы фермента, с которым связываются определенные, обычно низкомолекулярные, вещества (эффекторы, или модификаторы), молекулы которых отличаются по структуре от субстратов. Присоединение эффектора к аллостерическому центру изменяет третичную и часто также четвертичную структуру молекулы фермента и соответственно конфигурацию активного центра, вызывая снижение или повышение энзиматической активности. Ферменты, активность каталитического центра которых подвергается изменению под влиянием аллостерических эффекторов, связывающихся с аллостерическим центром, получили название аллостерических ферментов.

В каталитическом центре сконцентрированы каталитические группы. Если для проведения реакции достаточно кислотно-основного катализа (гидролитические реакции вроде гидролиз амидной связи в белках или межнуклеотидной фосфатной связи), то каталитический центр формируется боковыми радикалами аминокислотных остатков белка. В этом случае фермент состоит только из полинуклеотидных цепей. Однако многие вещества, необходимые для жизнедеятельности клетки, могут быть получены только с помощью окислительно-восстановительных реакций или реакций переноса углеродсодержащих групп. Боковые радикалы аминокислотных остатков не могут катализировать такие реакции. В этом случае клетка использует составные ферменты, в которых белковая часть обеспечивает связывание субстрата, а катализ осуществляют небелковые (мономерные) соединения, называемые коферментом (кофактором, простетической группой). Белковая часть такого фермента называется апоферментом, а активный фермент (комплекс апофермента и кофермента) — холоферментом. В большинстве случаев кофермент связывается с апоферментом нековалентными взаимодействиями.

Рис. 12 Строение холофермента