- •Биохимия

- •Содержание

- •1 Введение

- •1.1 Предмет биохимии

- •1.2 Области исследований биохимии.

- •История развития биохимии.

- •1.4 Методы изучения

- •1.5 Значимость биохимии как науки.

- •2. Аминокислоты, их строение и свойства

- •2.1 Элементарный состав белков.

- •2.2 Аминокислотный состав белков

- •2.3 Классификация аминокислот

- •1) Классификация аминокислот по r-группам

- •2) Классификация аминокислот по функциональным группам

- •2.4 Общие химические свойства

- •Электрофильно-нуклеофильные свойства.

- •1 Стадия.

- •2 Стадия

- •3. Строение и свойства белков. Методы их выделения и очистки

- •3.1 Содержание белков в органах и тканях

- •Биологические функции белков

- •Каталитическая (ферментативная) функции

- •3.2.2 Транспортная функция белков

- •Рецепторная функция:

- •3.2.4 Защитная функция

- •Структурная функция

- •Двигательные белки

- •3.3 Классификация белков

- •3.4 Структуры белка

- •Третичная структура белка. Под третичной структурой белка подразумевают пространственную ориентацию полипептидной спирали или способ укладки полипептидной цепи в определенном объеме.

- •3.5 Физико-химические свойства белков

- •Химия нуклеиновых кислот

- •4.1 Методы выделения нуклеиновых кислот.

- •4.2 Химический состав нуклеиновых кислот

- •4.3.Структура нуклеиновых кислот

- •4.4 Первичная структура нуклеиновых кислот

- •4.5 Вторичная структура нуклеиновых кислот

- •4.6 Третичная структура нуклеиновых кислот

- •4.7 Транспортные рнк

- •4.8 Матричная рнк

- •5. Ферменты

- •Характеристика ферментов, их свойств

- •Отличительные признаки ферментативного и химического катализа.

- •5.3 Пространственное строение

- •5.4 Функции коферментов и простетических групп

- •5.4.4 Кофермент ацетилирования (коэнзим а, или просто КоА)

- •5.5 Классификация и номенклатура ферментов

- •5.6 Механизм действия ферментов

- •6. Ферментативная кинетика

- •6.1 Уравнения Михаэлиса-Ментен и Лайнуивера-Бэрка

- •Факторы, определяющие активность ферментов. Зависимость скорости реакции от времени

- •6.3 Влияние концентраций субстрата и фермента на скорость ферментативной реакции

- •6.4 Активирование и ингибирование ферментов

- •6.5 Применение ферментов

- •7 Химия липидов

- •7.1 Биологическая роль и классификация липидов

- •7.2 Жирные кислоты

- •7.3 Глицериды (ацилглицеролы)

- •7.4 Фосфолипиды

- •7.5 Сфинголипиды (сфингофосфолипиды)

- •7.6 Стероиды

- •Химия углеводов

- •8.1 Биологическая роль углеводов

- •Классификация углеводов

- •Моносахариды

- •Основные реакции моносахаридов, продукты реакций и их свойства.

- •Олигосахариды

- •8.6 Полисахариды

- •8.7 Гетерополисахариды

- •9 Витамины

- •9.1 Классификация витаминов

- •9.2 Витамины, растворимые в жирах.

- •9.2.1 Витамины группы а

- •9.2.2 Витамины группы d

- •9.2.3 Витамины группы к

- •9.2.4 Витамины группы е

- •9.3 Витамины, растворимые в воде

- •9.3.1 Витамин b1

- •9.3.2 Витамин в2

- •9.3.3 Витамин рр

- •9.3.4 Витамин в6

- •9.3.5 Биотин (витамин н)

- •9.3.6 Фолиевая кислота

- •9.3.7 Витамин в12

- •9.3.8 Пантотеновая кислота (витамин в3)

- •9.3.8 Витамин с

- •9.3.9 Витамин р

- •10. Гормоны

- •10.1 Общее понятие о гормонах

- •10.2 Номенклатура и классификация гормонов

- •10.3 Гормоны гипоталамуса

- •10.3 Гормоны гипофиза

- •10.4 Вазопрессин и окситоцин

- •10.5 Меланоцитстимулирующие гормоны (мсг, меланотропины)

- •10.6 Адренокортикотропный гормон (актг, кортикотропин)

- •10.7 Соматотропный гормон (стг, гормон роста, соматотропин)

- •10.8 Лактотропный гормон (пролактин, лютеотропный гормон)

- •10.9 Тиреотропный гормон (ттг, тиротропин)

- •10.10 Гонадотропные гормоны (гонадотропины)

- •10.11 Липотропные гормоны (лтг, липотропины)

- •10.12 Гормоны паращитовидных желез (паратгормоны)

- •10.13 Гормоны щитовидной железы

- •10.15 Гормоны поджелудочной железы

- •10.16 Гормоны надпочечников

- •10.17 Половые гормоны

- •10.18 Гормоны вилочковой железы (тимуса)

- •10.19 Молекулярные механизмы передачи гормонального сигнала

- •Аденилатциклазная мессенджерная система. Наиболее изученным является аденилатциклазный путь передачи гормонального сигнала. В нем задействовано минимум пять хорошо изученных белков:

- •11. Обмен веществ и энергии

- •11.1 Понятие метаболизма.

- •11.2 Биологическое окисление

- •11.3 Атф (аденозинтрифосфорная кислота)

- •12. Обмен углеводов

- •12.1 Переваривание и всасывание

- •12.2 Промежуточный обмен

- •12.2.1 Общая характеристика

- •2 Молекулы пвк (2 молекулы по 3 атома углерода)

- •12.2.2 Анаэробный распад

- •I этап 1. Фосфорилирование (активация) глюкозы:

- •7. Гидролиз 3 фосфоглицероилфосфата

- •8. Изомеризация 3-фосфоглицерата

- •III этап 9. Дегидратация 2-фосфоглицерата

- •12.2.3 Аэробный распад

- •13 Синтез углеводов

- •13.1 Строение и синтез гликогена

- •13.2 Регуляция синтеза и его нарушения

- •Глюконеогенез

- •1 ,3 Дифосфоглицерат

- •14 Обмен липидов

- •14. 1 Метаболизм триглицеридов

- •14.2 Промежуточный обмен

- •14.2.1 Превращение триглицеридов и окисление глицерина.

- •14.2.2 Окисление жирных кислот

- •14.2.3 Биосинтез жирных кислот

- •14.2.3 Превращения глицерофосфатидов

- •Обмен белков

- •15.1 Значение белков в организме

- •15.2 Переваривание и всасывание белка

- •Промежуточный обмен

- •Биосинтез белка

- •Дезаминирование аминокислот

- •Переаминирование (трансаминирование) аминокислот

- •Декарбоксилирование аминокислот

- •16 Обмен сложных белков

- •16.1 Обмен нуклеопротеидов

- •17.2 Обмен гемоглобина

- •17 Обмен белков. Цикл мочевины

- •17. 1 Конечные продукты распада аминокислот

- •17. 2 Синтез мочевины, орнитиновый цикл

- •17.3 Обмен отдельных аминокислот

- •18 Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов. Обмен воды и минеральных солей.

- •18.1 Взаимосвязь обмена углеводов и жиров.

- •18.2 Взаимосвязь обмена углеводов и белков.

- •18.3 Взаимосвязь обмена белков и жиров.

- •18.4 Понятие о гомеостазе.

- •18.5 Водный обмен и его регуляция.

- •18.6 Минеральный обмен

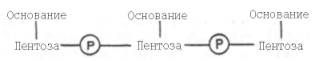

4.4 Первичная структура нуклеиновых кислот

Под первичной структурой нуклеиновых кислот понимают порядок, последовательность расположения мононуклеотидов в полинуклеотидной цепи ДНК и РНК. Такая цепь стабилизируется 3',5'-фосфодиэфирными связями. Поскольку молекулярная масса нуклеиновых кислот колеблется в широких пределах (от 2•104 до 1010–1011), установить первичную структуру всех известных РНК и особенно ДНК весьма сложно. Тем не менее, во всех нуклеиновых кислотах (точнее, в одноцепочечной нуклеиновой кислоте) имеется один и тот же тип связи – 3',5'-фосфодиэфирная связь между соседними нуклеотидами. Эту общую основу структуры можно представить следующим образом:

Установлено, что в образовании межнуклеотидной связи участвуют гидроксильные группы в 3'- и 5'-положениях остатков углевода.

К настоящему времени удалось определить первичную структуру почти всех тРНК, вирусных РНК, в состав которых входят сотни и тысячи нуклеотидных остатков. Ниже приводится примерная схема последовательности нуклеотидов в молекуле РНК. Все клеточные РНК в основном состоят из одноцепочечной полинуклеотидной цепи:

5'-Г–У–Г–Ц–А–А–...–У–Ц–Г–Ц–Ц–А–3'

Полинуклеотидная цепь молекулы РНК имеет на одном конце почти всегда свободный монофосфорный эфир, который принято обозначать как 5'-конец; на противоположном конце цепи такой фосфат отсутствует, а содержится нуклеотид со свободными 2'- и 3'-гидроксильными группами.

В выяснении первичной структуры РНК решающую роль сыграли методы ступенчатого гидролиза, осуществленного в основном экзонуклеазами и заключающегося в последовательном отщеплении по одному мононуклеотиду с одного конца молекулы нуклеиновой кислоты. Первичная нуклеотидная последовательность структуры первой РНК, имеющей 77 нуклеотидов, была расшифрована в 1965 г. Р. Холли и сотр.

Следует особо указать на две существенные особенности первичной структуры всех тРНК. Первая из них заключается в том, что 5'-концом всегда является гуаниловая (редко цитидиловая) кислота, несущая свободный остаток фосфата у С-5'. Вторая особенность – наличие на противоположном конце молекулы остатков трех мононуклеотидов с одинаковой последовательностью – ЦЦА, причем остаток адениловой кислоты содержит свободную 3'-ОН-группу.

Между этими структурами в строго определенной последовательности располагаются все остальные нуклеотидные остатки, среди которых на долю минорных нуклеотидов приходится до 10%. Полинуклеотидная цепь разных типов тРНК содержит около 75 нуклеотидов.

Матричные (информационные) РНК относятся к наиболее гетерогенному классу нуклеиновых кислот, отличающихся по массе, структуре, размерам, стабильности и функциям. Основной функцией мРНК является перенос информации от ДНК (точнее, от гена) на белоксинтезирующую систему клетки. мРНК выполняет роль матрицы и, следовательно, определяет первичную структуру синтезируемого белка. мРНК наделены рядом особенностей первичной структуры; в частности, на 5'-конце все они содержат определенную последовательность рибонуклеотидов, получившую название шапочки (кэп). Первым нуклеотидом является 7-метилгуанозинтрифосфат, который присоединяется к 5'-гидроксилу соседнего мононуклеотида, представленного 2'-О-метилпуриновым нуклеотидом. На другом 3'-конце большинства (но не всех) мРНК содержится полиадениловая последовательность (поли-А), насчитывающая от 150 до 200 нуклеотидов.

Роль «кэпирования» и «полиаденилирования» мРНК в белковом синтезе окончательно не выяснена. Предполагают, что кэп необходим для специфического узнавания в процессе трансляции, в то время как поли-А отводится роль фактора стабилизации всей молекулы мРНК.

Уже выяснены нуклеотидные последовательности дрожжевой клетки, а также первичные структуры высокомолекулярных рРНК клеток эукариот, насчитывающих около 4700 нуклеотидов.

В настоящее время проводятся исследования первичных структур различных молекул ДНК. Около 15 лет назад была полностью расшифрована нуклеотидная последовательность митохондриальной ДНК человека (16569 пар нуклеотидов). Известны полные нуклеотидные последовательности ДНК ряда вирусов и плазмид. Совсем недавно завершено определение нуклеотидных последовательностей геномов двух прокариотических организмов (Haemophilus influenzae и Mycoplasma genitalum) и появились сообщения о расшифровке генома первого эукариотического организма – дрожжей. Близки к завершению аналогичные исследования генома нематоды Caenorhabditis elegans. Исследователи активно работают над полной расшифровкой генома человека.

Результаты секвенирования (определение нуклеотидной последовательности ДНК):

Большие надежды в определении первичной структуры ДНК исследователи возлагают на физические, химические (синтез генов), генетические и другие методы, а также на методы выделения некоторых генов (или их фрагментов) из природных источников и синтеза генов на мРНК при участии фермента обратной транскриптазы.