- •«Основы ухода за больными»

- •Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания.

- •Жалобы больных с заболеваниями органов дыхания

- •Средства доставки лекарств при ба (возрастные приоритеты)

- •Легочное кровотечение, симптомы.

- •Кровохарканье или легочное кровотечение, неотложная помощь.

- •Лабораторные и инструментальные исследования больных с заболеваниями органов дыхания

- •Гигиеническая (кашлевая) кабина сбора мокрот «кк-1»

- •Аутогенный дренаж

- •Аутогенный дренаж - дыхание. Вдох через нос пауза Выдох через нос или рот 1. Пассивный 2. Активный

- •Применение и рекомендации.

- •Какие ошибки при выполнении аутогенного дренажа наиболее распространены?

- •Уход за больными с заболеваниями органов дыхания

- •Рубежная ситуационная задача. Задача № 1

- •Задача № 2

- •Задача № 3

- •Задача № 4

Применение и рекомендации.

Аутогенный дренаж должен выполняться до еды или не ранее, чем через час после нее. Рекомендуется до и во время процедуры пить небольшое количество жидкости, например теплый чай. Это особенно важно, если мокрота густая и вязкая, ее транспорт замедлен и затруднен, а вызвать кашель не удается. По длительности он занимает от 20 мин. до часа и выполняется несколько раз в день. Определяется наиболее удобное для него время.

Также, для экономии времени аутогенный дренаж можно сочетать с ингаляциями лекарств. Как время, так и длительность упражнений определяется статусом легких, а именно:

количеством мокроты

степенью гиперреактивности бронхиальной системы

тренированностью дыхательных мышц

индивидуальным общим самочувствием

Технику аутогенного дренажа ребенок может осваивать примерно с 4-х летнего возраста, при регулярном применении физиотерапевтического лечения.

Какие ошибки при выполнении аутогенного дренажа наиболее распространены?

Кашель раздражения может появиться, если

вдох слишком быстрый

выдох слишком длительный

начальная фаза пассивного выдоха слишком быстрая

длинная экспираторная фаза слишком форсирована

не создано сужения, препятствия (например, губы "трубочкой"), несмотря на назначение

аутогенный дренаж выполняется в положении лежа плашмя на спине (назначается в очень редких случаях).

Затрудненное дыхание может возникнуть, если

аутогенный дренаж проводится слишком долго

выдох слишком длительный, форсированный, повторяется слишком часто

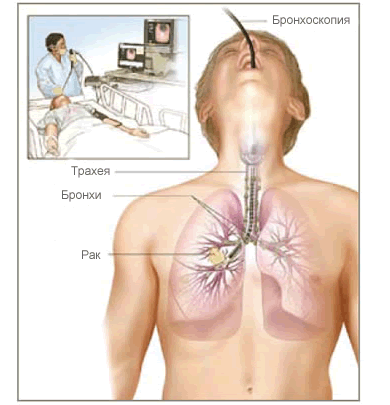

Подготовка к бронхоскопии.

Б ронхоскопия

применяется для осмотра слизистой

оболочки трахеи и бронхов. Она проводится

специальным прибором-бронхоскопом. При

подготовке больного к исследованию

накануне исследования необходимо

проверить наличие ЭКГ, анализа крови

на время свертывания и длительность

кровотечения. Необходимо выяснить у

больного о переносимости лекарств,

особенно анестетиков. Ужин накануне

должен быть легким, исключается молоко,

капуста, мясо. Утром больной является

для бронхоскопии натощак, ему запрещается

употреблять воду и курить. Очень важным

и ответственным является наблюдение

за больным после бронхоскопии, так как

возможны осложнения (появление болей,

рвоты, повышение температуры, выделение

крови).

ронхоскопия

применяется для осмотра слизистой

оболочки трахеи и бронхов. Она проводится

специальным прибором-бронхоскопом. При

подготовке больного к исследованию

накануне исследования необходимо

проверить наличие ЭКГ, анализа крови

на время свертывания и длительность

кровотечения. Необходимо выяснить у

больного о переносимости лекарств,

особенно анестетиков. Ужин накануне

должен быть легким, исключается молоко,

капуста, мясо. Утром больной является

для бронхоскопии натощак, ему запрещается

употреблять воду и курить. Очень важным

и ответственным является наблюдение

за больным после бронхоскопии, так как

возможны осложнения (появление болей,

рвоты, повышение температуры, выделение

крови).

Уход за больными с заболеваниями органов дыхания

Уход за больными с заболеваниями органов дыхания обычно включает в себе и ряд общих мероприятий, проводимых при многих заболеваниях других органов и систем организма. Так, при крупозной пневмонии необходимо строго придерживаться всех правил и требований ухода за лихорадящими больными (регулярное измерение температуры тела и ведение температурного листа, наблюдение за состоянием сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, уход за полостью рта, подача судна и мочеприемника, своевременная смена нательного белья и т.д.) При длительном пребывании больного и в постели уделяют особое внимание тщательному уходу за кожными покровами и профилактике пролежней. Вместе с тем уход за больными с заболеваниями органов дыхания предполагает и выполнение целого ряда дополнительных мероприятий, связанных с наличием кашля, кровохарканье, одышки и других симптомов.

Положение больного, как правило, указывает на тяжесть заболевания (следует знать, что иногда больные с тяжелым заболеванием довольно длительное время продолжают работать и ведут активный образ жизни, в то время как мнительные больные с легким заболеванием предпочитают укладываться в постель). Положение больного может быть активным, пассивным, вынужденным.

Активное положение — это положение, которое больной может произвольно изменить, хотя и испытывает при этом болезненные или неприятные ощущения. Активное положение свойственно больным с легким течением заболевания.

В пассивном положении больной находится при определенных тяжелых заболеваниях. Иногда оно может быть очень неудобным для него (свешена голова, подвернуты ноги), но из-за сильной слабости или утраты сознания, либо вследствие большой потери крови изменить его не может.

В ынужденное

положение — это поза, которая облегчает

боль и улучшает состояние больного. К

такой позе его вынуждает та или иная

особенность заболевания. К примеру, в

случае приступа удушья больной

бронхиальной астмой сидит в постели,

наклонившись вперед, упирается в кровать,

стол, включая тем самым вспомогательные

мышцы в акт вдоха (рис. 1, а). Во время

приступа кардиальной астмы больной

сидит, несколько откинувшись назад, и

опирается руками о постель, ноги у него

опущены. В такой позе уменьшается масса

циркулирующей крови (часть ее задерживается

в нижних конечностях), несколько

опускается диафрагма, снижается давление

в грудной клетке, увеличивается экскурсия

легких, улучшается газообмен и отток

венозной крови от головного мозга.

ынужденное

положение — это поза, которая облегчает

боль и улучшает состояние больного. К

такой позе его вынуждает та или иная

особенность заболевания. К примеру, в

случае приступа удушья больной

бронхиальной астмой сидит в постели,

наклонившись вперед, упирается в кровать,

стол, включая тем самым вспомогательные

мышцы в акт вдоха (рис. 1, а). Во время

приступа кардиальной астмы больной

сидит, несколько откинувшись назад, и

опирается руками о постель, ноги у него

опущены. В такой позе уменьшается масса

циркулирующей крови (часть ее задерживается

в нижних конечностях), несколько

опускается диафрагма, снижается давление

в грудной клетке, увеличивается экскурсия

легких, улучшается газообмен и отток

венозной крови от головного мозга.

Сидячее или полусидячее положение больного в постели, которое он принимает для уменьшения одышки (ортопноэ), указывает на застой крови в малом круге кровообращения. Это может наблюдаться при слабости левого желудочка (при кардиосклерозе, инфаркте миокарда, воспалении сердечной мышцы — миокардите), а также при стенозе (сужении) левого предсердно-желудочкового отверстия. При увеличении размеров сердца больные стараются лежать на правом боку, так как в положении на левом боку они испытывают стеснение, сердцебиение, усиление одышки. В случае экссудативного перикардита (воспалительный выпот в сердечную сорочку) больные сидят в постели, наклонившись вперед (в таком положении уменьшается одышка; рис. 1, б). При выпотном плеврите (воспалительная жидкость в полости плевры), крупозной пневмонии, пневмотораксе (воздух в полости плевры) больные лежат на больном боку, облегчая тем самым дыхательную экскурсию здорового легкого. Чаще на больном боку лежат также больные сухим плевритом, уменьшая этим экскурсию больной половины, а следовательно, и боль. На больном боку лежат и больные в случае развития у них бронхоуктазов, гангрены, абсцессов легких (нагноительные заболевания легких), так как в этом положении уменьшается кашель вследствие задержки оттока мокроты из полостей. Когда больных беспокоят боли, вызванные воспалительным поражением брюшины, они стараются избегать всяких движений, особенно прикосновения к животу. При обострении язвенной болезни больные принимают коленно-локтевое положение (рис. 1, в). Иногда облегчает боль положение на животе или, наоборот, на спине, что зависит от локализации язвы (соответственно на передней или задней стенке желудка). Во время приступа аппендицита, при паранефрите (воспаление околопочечной клетчатки) больные лежат с согнутой в тазобедренном и коленном суставах ногой (рис. 1, г). При коликах в животе, обусловленных поражением органов брюшной полости, больной беспокоен, мечется в постели, скрючен. При столбняке (инфекционное заболевание с поражением нервной системы) во время приступа судорог больной упирается затылком и пятками в постель, туловище его изогнуто дугой (рис. 1, д). Положение на боку с запрокинутой назад головой и приведенными к животу ногами, согнутыми в коленных суставах, характерно для больного, страдающего цереброспинальным менингитом (воспаление оболочек спинного и головного мозга). Это так называемое положение «вопросительного знака», «лягавой собаки» (рис. 1, е).

Уход за больными, страдающими одышкой, предусматривает постоянный контроль за частотой, ритмом и глубиной дыхания. Определения частоты дыхания (по движению грудной клетки или брюшной стенки) проводят незаметно для больного (в этот момент положением руки можно имитировать определенные частоты пульса). Чтобы определить частоту дыхательных движений, надо пальцами правой руки охватить кисть пациента в области лучезапястного сустава. Первый палец располагается на тыльной стороне предплечья, а вторым-пятым пальцами нащупывают пульсирующую лучевую артерию и прижимают ее к лучевой кости. Другую руку кладут на грудь (при грудном типе дыхания) или на эпигастральную область (при брюшном типе дыхания). Подсчитывают число вдохов за 1 минуту. Данные записывают в температурный лист, графу «Дыхание». У здорового человека частота дыхания колеблется от 16 до 20 в 1 минуту, уменьшаясь во время сна и увеличиваясь при физической нагрузке. При различных заболеваниях бронхов и легких частота дыхания может достигать 30-40 и более в 1 минуту. Полученные результаты подсчета частоты дыхания ежедневно вносят в температурный лист. Соответствующие точки соединяют синим карандашом, образую графическую кривую частоты дыхания. При появление одышки больному придают возвышенное (полусидячее) положение освобождая его от стесняющей одежды, обеспечивают приток свежего воздуха за счет регулярного проветривания.

При

выраженной степени дыхательной

недостаточности проводят оксигенотерапию.

Под оксигенотерапией понимают применение

кислорода в лечебных целях. При

заболеваниях органов дыхания кислородную

терапия применяют в случаю острой и

хронической дыхательной недостаточности

сопровождающейся цианозом (синюшность

кожных покровов), учащением сердечных

сокращений (тахикардия), снижением

парциального давления кислорода в

тканях, мене 70 мм рт.ст. Выдыхание чистого

кислорода может оказать токсического

действие на организм человека проявляющееся

в возникновение сухости во рту, чувство

жжения за грудиной, болей в грудной

клетке, судорог и т.д., поэтому для лечения

используют обычно газовую смесь

содержащую до 80% кислорода (чаще всего

40-60%).

При

выраженной степени дыхательной

недостаточности проводят оксигенотерапию.

Под оксигенотерапией понимают применение

кислорода в лечебных целях. При

заболеваниях органов дыхания кислородную

терапия применяют в случаю острой и

хронической дыхательной недостаточности

сопровождающейся цианозом (синюшность

кожных покровов), учащением сердечных

сокращений (тахикардия), снижением

парциального давления кислорода в

тканях, мене 70 мм рт.ст. Выдыхание чистого

кислорода может оказать токсического

действие на организм человека проявляющееся

в возникновение сухости во рту, чувство

жжения за грудиной, болей в грудной

клетке, судорог и т.д., поэтому для лечения

используют обычно газовую смесь

содержащую до 80% кислорода (чаще всего

40-60%).

С овременный

устройства, позволяющие подавать

больному не чистый кислород, а обогащенную

кислородом смесь. Лишь при отравление

окисью углерода (угарным газом) допускается

применение карбогено содержащего 95%

кислорода и 5% углекислого газа. В

некоторых случаях при лечение дыхательной

недостаточности используют ингаляции

гелио-кислородные смеси состоящие из

60-70 гелей и 30-40% кислорода. При отеке

легких, которые сопровождается пенистой

жидкости из дыхательных путей, применяют

смесь, содержащую 50% кислорода и 50%

этилового спирта, в которой спирт играет

роль пеногасителя. Оксигенотерапия

может осуществляться как при естественном

дыхание так и при использование аппаратов

искусственной вентиляции легких.

овременный

устройства, позволяющие подавать

больному не чистый кислород, а обогащенную

кислородом смесь. Лишь при отравление

окисью углерода (угарным газом) допускается

применение карбогено содержащего 95%

кислорода и 5% углекислого газа. В

некоторых случаях при лечение дыхательной

недостаточности используют ингаляции

гелио-кислородные смеси состоящие из

60-70 гелей и 30-40% кислорода. При отеке

легких, которые сопровождается пенистой

жидкости из дыхательных путей, применяют

смесь, содержащую 50% кислорода и 50%

этилового спирта, в которой спирт играет

роль пеногасителя. Оксигенотерапия

может осуществляться как при естественном

дыхание так и при использование аппаратов

искусственной вентиляции легких.

Рис.1.Вдыхание кислородной смеси через воронку. Рис. 2. Наполнение кислородной подушки Пациент осуществляет вдох через рот, а выдох - через нос. кислородом из баллона.

В домашних условиях с целью оксигенотерапии применяют кислородные подушки. При этом больной вдыхает кислород через трубку или мундштук подушки, который он плотно обхватывает губами. С целью уменьшения потери кислорода в момент выдоха, его подача временно прекращается с помощью пережатия трубки пальцами или поворотом специального крана. В больничных учреждениях оксигенотерапию проводят с использованием баллонов со сжатым кислородом или системы централизованной подачи кислорода в палаты.

Н

аиболее

распространенным способом кислородотерапии

является его ингаляция через носовые

катетеры, которые вводят в носовые ходы

на глубину примерно равную расстоянию

от крыльев носа до мочки уха, реже

используют носовые и ротовые маски,

интубационные и трахеостомические

трубки, кислородные тенты-палатки.

Ингаляции кислородной смеси проводят

непрерывно или сеансами по 30-60 мин.

несколько раз в день. При этом необходимо,

чтобы подаваемый кислород был обязательно

увлажнен. Увлажнение кислорода достигается

его пропусканием через сосуд с водой,

или применением специальных ингаляторов,

образующих в газовой смеси взвесь мелких

капель воды.

аиболее

распространенным способом кислородотерапии

является его ингаляция через носовые

катетеры, которые вводят в носовые ходы

на глубину примерно равную расстоянию

от крыльев носа до мочки уха, реже

используют носовые и ротовые маски,

интубационные и трахеостомические

трубки, кислородные тенты-палатки.

Ингаляции кислородной смеси проводят

непрерывно или сеансами по 30-60 мин.

несколько раз в день. При этом необходимо,

чтобы подаваемый кислород был обязательно

увлажнен. Увлажнение кислорода достигается

его пропусканием через сосуд с водой,

или применением специальных ингаляторов,

образующих в газовой смеси взвесь мелких

капель воды.

В настоящее время при многих заболеваниях внутренних органов в том числе и при дыхательной недостаточности сопровождающимися гипоксией, т.е. снижением содержания кислорода в тканях, применяется гипербарическая оксигенация, представляющая собой лечением кислородом под повышенным давлением в специальных барокамерах. Использование этого метода дает значительном увеличением диффузии кислорода в значительные среды организма.

В пос ледние

годы для реабилитации больных с

хроническими заболеваниями органов

дыхания широко используется галотерапия.

Данная методика предусматривает создание

в галокамере условий, в которых отсутствуют

аллергены и бактериальная загрязненность;

мягкое освещение и релаксирующая музыка

создают ощущение покоя. Воздух в

галокамере насыщается солеными

аэрозолями; в нем много легких аэрофонов

с преобладанием отрицательно заряженных

частиц; температура воздуха 20-22оС,

влажность воздуха 40-70%. Курс лечения

состоит не менее, чем 10 процедур

длительностью 30 минут. Первая неделя

считается адаптационной, и процедуры

назначаются небольшой продолжительностью:

ледние

годы для реабилитации больных с

хроническими заболеваниями органов

дыхания широко используется галотерапия.

Данная методика предусматривает создание

в галокамере условий, в которых отсутствуют

аллергены и бактериальная загрязненность;

мягкое освещение и релаксирующая музыка

создают ощущение покоя. Воздух в

галокамере насыщается солеными

аэрозолями; в нем много легких аэрофонов

с преобладанием отрицательно заряженных

частиц; температура воздуха 20-22оС,

влажность воздуха 40-70%. Курс лечения

состоит не менее, чем 10 процедур

длительностью 30 минут. Первая неделя

считается адаптационной, и процедуры

назначаются небольшой продолжительностью:

1-й день - 10 мин. 2-й день - 20 мин. 3-й день - 40 мин. 4-й день - 60 мин. Весь курс – 20-25 сеансов.

В первые дни лечения возможен прием интала, антигистамильных средств, медикаментозных средств. По истечению двух недель лечения дозы сокращаются до минимума или отменяются. На 7-9 сеанс ожидается обострение основного заболевания, что купируется сокращением процедуры до 10-15 минут в течение 2-4 дней.

Ингаляции и ингаляционная терапия.

Лечение болезней органов дыхания при помощи ингаляций, наверное, насчитывает столько же лет, сколько существует человечество. Тепловлажные ингаляции с использованием растительных отваров и ароматерапия известны с глубокой древности. Они применяются и сейчас. Но ингаляционная терапия заболеваний нижних дыхательных путей с ее широким спектром разнообразных препаратов возникла гораздо позже.

Идея местного применения лекарств не нова. Но доставка препарата в дыхательные пути – не такая простая задача, как нанесение мази или прием микстур. При проведении традиционной «народной» ингаляции с использованием отваров трав, щелочных или масляных растворов воздействие ограничено верхними дыхательными путями. Для того чтобы лекарство попало в бронхи, тем более в альвеолы, такого способа доставки недостаточно. Да и не всякое средство годится для такого лечения.

Что определяет уровень проникновения препарата в дыхательные пути?

Глубина, на которую частицы аэрозоля проникают в дыхательные пути, зависит от размера частиц этого аэрозоля. Установлено, что частицы размером 5-10 мкм осаждаются в ротоглотке, гортани и трахее, 2-5 мкм – в нижних дыхательных путях (средних и мелких бронхах), 0,5-2 мкм – в альвеолах, меньше 0,5 мкм не задерживаются в легких и выдыхаются. Все эти сведения учитываются при разработке современных ингаляторов и создании лекарств для ингаляционного лечения.

О топических (местнодействующих) лекарственных препаратах.

Многие современные ингаляционные препараты являются топическими (местнодействующими): они специально разработаны так, чтобы оказывать максимальный эффект в месте применения, но минимально воздействовать на весь остальной организм. И достигается это не только и не столько за счет ингаляционного пути введения: если ингалировать системный препарат, он все равно будет оказывать именно системное действие, т.е. всосется в кровь и будет действовать на весь организм в целом. Для того чтобы препарат стал топическим и действовал местно, должны быть изменены свойства самого препарата. Именно так были созданы ингаляционные гормоны, и именно в этом их отличие от обычных системных гормонов (тех, которые применяются в таблетках, инъекциях и капельницах: способность ингаляционных гормонов действовать местно делает их эффективными и безопасными. Но с другой стороны, если препарат действует только местно, он окажется эффективным только в том случае, если попадет в то место, где требуется его воздействие (в данном случае – в бронхи). Таким образом, для топических препаратов очень важна доставка максимальной дозы препарата к месту назначения – в нижние дыхательные пути, и требования как к самому средству доставки – ингалятору, так и к правильной технике проведения ингаляции.

Тесты

В следующих вопросах отметьте правильный ответ.

К патологическим типам грудной клетки относятся:

А) нормостеническая

Б) гиперстеническая

В) астеническая

2. Норма дыхательных движений у здорового человека:

А)16-30

Б)18-20

В) 20-25

Г) 16-20

3. Экспираторная одышка развивается при:

А) спазме мелких бронхов

Б) спазме крупных бронхов

В) спазме средних бронхов

Г) отеке гортани

4. К приступу удушья при бронхиальной астме приводит:

А) отек гортани

Б) воспаление плевральных листков

В) повышение давления в малом круге кровообращения

Г) бронхоспазм, отек слизистой оболочки и скопление вязкой мокроты

5. Проблема пациента при эмфиземе легких:

А) лихорадка

Б) кашель

В) одышка

Г) кровохарканье

6. Проблема пациента требующая неотложного вмешательства:

А) субфебрильная температура

Б) сухой кашель

В) легочное кровотечение

Г) выраженная слабость

7. Во время приступа бронхиальной астмы медсестра придает болному положение:

А) на боку

Б) с приподнятым ножным концом

В) сидя с упором на руки

Г) горизонтальное

8. Для плевральной пункции м/с приготовит:

А) шприц Жане

Б) иглу Дюфо

В) иглу Кассирского

Г) иглу длиной 10-15 см

9.Установите соответствие:

Заболевание органов дыхания |

Характер питания |

1.Бронхиальная астма 2.Пневмония |

А) диета № 15 Б) диета № 11 В) гипоаллергенная диета |

Ответ: |

|

10. Установите соответствие:

Вид кашля |

Назначения |

1.Сухой 2.Влажный |

А) Дренаж бронхов с изменением положения тела Б) теплое щелочное питье В) банки, горчичники Г) ингаляции кислорода |

Ответ: |

|

Ответы:

В 6) В

Г 7) В

А 8) Г

Г 9)1-В; 2-А

5) Б, В 10)1-Б,В; 2-А,Г

Выберите один правильный ответ

1. У здорового человека число дыхательных движений колеблется в пределах:

А. 10-15 в минуту.

Б. 16-20 в минуту.

В. 18-22 в минуту.

Г. 20-30 в минуту.

Д. 30-35 в минуту.

2. Грудной тип дыхания наиболее характерен для:

А. Мужчин.

Б. Женщин.

В. Детей.

Г. Пожилых людей.

Д. Астеников.

3. Глубокое, ритмичное, редкое дыхание, сопровождающееся громким шумом, называется:

А. Дыхание Биота.

Б. Дыхание Куссмауля.

В. Дыхание Чейна-Стокса.

Г. Дыхание Грокко.

Д. Стридор.

4. Для легочного кровотечения характерно все, кроме:

А. Выделения значительного количества крови щелочной реакции.

Б. Выделения пенистой крови.

В. Выделения алой крови.

Г. Выделения крови при кашле.

Д. Выделения крови кислой реакции.

5. При легочном кровотечении показаны все мероприятия, кроме:

А. Обеспечения полного покоя больному.

Б. Придания полусидячего положения с наклоном в больную сторону.

В. Прикладывания грелки к больной стороне грудной клетки.

Г. Прикладывания пузыря со льдом к больной стороне грудной клетки.

Д. Введения кровоостанавливающих препаратов.

6. На общий анализ направляется:

А. Суточная мокрота.

Б. Собранная в течение 3 суток методом флотации мокрота.

В. Свежая утренняя мокрота, собранная в чистую плевательницу.

Г. Свежая утренняя мокрота, собранная в чашку Петри с питательной средой.

Д. Вечерняя мокрота.

7. На микробиологический анализ направляется:

А. Суточная мокрота.

Б. Собранная в течение 3 суток методом флотации мокрота.

В. Свежая утренняя мокрота, собранная в чистую плевательницу.

Г. Свежая утренняя мокрота, собранная в чашку Петри с питательной средой.

Д. Вечерняя мокрота.

8. На какую глубину следует вводить носовые катетеры при проведении оксигенотерапии?

А. На глубину 20-25 см.

Б. На глубину, равную расстоянию от внутреннего угла глаза до подбородка больного.

В. На глубину, равную расстоянию от кончика носа до мочки уха больного.

Г. На глубину 10-15 см.

Д. На глубину 5-10 см.

9. Целью проведения плевральной пункции является все, кроме:

А. Удаления скопившейся в плевральной полости жидкости.

Б. Определения характера плевральной жидкости для уточнения диагноза.

В. Введения антибиотиков в плевральную полость.

Г. Уточнения локализации патологического процесса в легком.

Д. Микробиологического исследования плевральной жидкости.

10. Плевральная пункция обычно проводится в 7-8 межреберье по:

А. Среднеключичной линии.

Б. Переднеподмышечной линии.

В. Лопаточной линии.

Г. Заднеподмышечной линии.

Д. Окологрудинной линии.

Чаще всего в обычной клинической практике пульс определяют на:

А. Сонной артерии.

Б. Бедренной артерии.

В. Лучевой артерии.

Г. Подключичной артерии.

Д. Артерии тыла стопы.

Частота пульса у здоровых людей составляет:

А. 50-80 уд/мин.

Б. 60-90 уд/мин.

В. 80-100 уд/мин.

Г. 40-60 уд/мин.

Д. 100-120 уд/мин.

Какой пульс определяется при шоке?

А. Высокий и скорый.

Б. Низкий и малый.

В. Полный.

Г. Дефицитный пульс.

Д. Симметричный.

Оптимальный уровень систолического артериального давления (согласно рекомендациям ДАГ-1):

А. 121-139 мм рт. ст.

Б. Менее 120 мм рт. ст.

В. Более 125 мм рт. ст.

Г. 130-160 мм рт. ст.

Д. Уровень АД, при котором пациент чувствует себя наиболее комфортно.

Для приступа стенокардии характерно все, кроме:

А. Загрудинной локализации боли.

Б. Колющего характера боли.

В. Возникновения боли на высоте физической нагрузки.

Г. Эффекта от приема нитроглицерина под язык через 3-5 мин.

Д. Сжимающего характера боли.

В перечень первой помощи при отеке легких входят все мероприятия, кроме:

А. Придания больному горизонтального положения.

Б. Дачи нитроглицерина, при уровне систолического давления не ниже 100 мм рт. ст.

В. Наложения венозных жгутов на нижние конечности.

Г. Проведения оксигенотерапии с пеногасителем.

Д. Введения мочегонных препаратов.

Отек всего тела называется:

А. Гидроторакс.

Б. Асцит.

В. Анасарка.

Г. Пастозность.

Д. Эритема.

Суточный диурез в норме составляет:

А. 1-1,5 л

Б. 1,5-2 л

В. 2-2,5 л

Г. 2,5-3 л

Д. 0,5-1 л

При обмороке необходимо сделать все, кроме того, чтобы:

А. Освободить больного от стесняющей одежды.

Б. Придать больному положение полусидя – ортопноэ.

В. Поднести к носу больного ватку, смоченную в нашатырном спирте.

Г. Побрызгать на лицо больного холодной водой.

Д. Обеспечить больному доступ свежего воздуха.

Целью абдоминальной пункции является:

А. Уточнение локализации патологического процесса в брюшной полости.

Б. Уточнение размеров печени.

В. Введение жидкости в брюшную полость.

Г. Удаление скопившейся в брюшной полости жидкости и проведение ее анализа.

Д. Все вышеперечисленное.