- •1. Основные положения

- •§ 1. Предмет технической

- •§ 2. Термодинамическая система.

- •Лекция 2

- •§ 1. Уравнения состояния идеальных

- •§ 2. Газовые смеси

- •Лекция 3 теплоемкость газов

- •§ 1. Истинная и средняя теплоемкости

- •§ 2. Изобарная и изохорная

- •1. Значения молярных теплоемкостей и коэффициента k в зависимости от атомности

- •§ 3. Теплоемкость газовых смесей

- •Лекция 4 первый закон термодинамики

- •§ 1. Термодинамический процесс

- •§ 2. Работа расширения газа

- •§ 3. Теплота

- •§ 4. Первый закон термодинамики

- •Лекция 5 термодинамические процессы в газах

- •§ 1. Метод исследования

- •§ 2. Изохорный процесс

- •§ 3. Изобарный процесс

- •§ 4. Энтальпия газа

- •§ 5. Изотермический процесс

- •§ 6. Адиабатный процесс

- •§ 7. Политропный процесс

- •§ 8. Анализ политропных процессов

- •2. Результаты анализа политропных процессов

- •Лекция 6 второй закон термодинамики

- •§ 1. Круговые процессы

- •§ 2. Прямой обратимый цикл карно

- •§ 3. Обратный обратимый цикл карно

- •§ 4. Сущность и формулировки

- •§ 1. Общие понятия об идеальных циклах

- •§ 2. Циклы газотурбинных установок

- •§ 3. Термодинамические основы работы

- •Лекция 8 водяной пар

- •§ 1. Основные понятия и определения

- •§ 3. Основные термодинамические

- •Лекция 9 циклы паросиловых установок

- •§ 1. Цикл карно для водяного пара

- •§ 2. Цикл ренкина

- •§ 3. Влияние основных параметров пара

- •Лекция 10 влажный воздух

- •§ 1. Физические свойства

- •Лекция 11 основы теплообмена план

- •1. Теплопроводность

- •§ 1. Основные понятия и определения

- •§ 2. Закон фурье

- •§ 3. Частные случаи теплопроводности

- •Лекция 12 конвективный теплообмен. Теплообмен излучением

- •§ 1. Общие понятия

- •§ 2. Особенности теплоотдачи

- •§ 3. Основные понятия

- •§ 4. Некоторые задачи

- •Лекция 13 теплопередача. Сновы расчета теплообменных аппаратов

- •§ 1. Теплопередача через плоскую стенку

- •§ 2. Теплопередача через цилиндрическую стенку

- •§ 3. Интенсификация теплопередачи.

- •§ 4. Теплообменные аппараты

- •Лекция 14 топливо и основы теории процессов горения

- •14. Энергетическое топливо

- •§ 1. Классификация топлива

- •§ 2. Состав топлива

- •3. Общая классификация топлив

- •§ 3. Теплота сгорания топлива.

- •§ 4. Теплотехническая характеристика

- •§ 5. Характеристика отдельных

- •Лекция 15 основы процесса горения топлива

- •§ 1. Сущность процесса горения топлива

- •§ 2. Определение необходимого

- •§ 3. Объем и состав продуктов сгорания

- •§ 4. Энтальпия и теплоемкость

- •4. Численные значения энтальпий составляющих продуктов сгорания и воздуха при различных температурах

§ 3. Термодинамические основы работы

ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Сжатый воздух находит широкое применение в технологических процессах, в частности для привода пневмомеханизмов, молотов, вибраторов, пневмоподъемников, для транспортировки сыпучих материалов, для сепарации пыли и др. Для его получения служат компрессоры, которые различаются по следующим основным признакам? по создаваемому давлению (низкого давления – до 10 бар, среднего – до 100 бар, высокого – до 1000 бар); по принципу работы – объемные (поршневые, ротационные), лопастные (осевые, центробежные), струйные; по расположению оси цилиндра (горизонтальные, вертикальные, V-образные); по способу охлаждения (воздушное, водяное и т. п.); по числу ступеней (одно-, двух-, многоступенчатые). С точки зрения термодинамики протекающие в компрессорах процессы совершенно одинаковы. Поэтому для наглядности приведен пример поршневого компрессора.

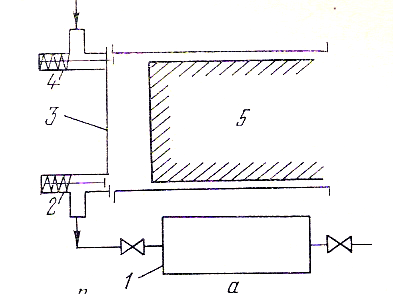

На рисунке 18, а схематично изображен поршневой одноступенчатый компрессор. Сжатие воздуха осуществляется за счет механической энергии двигателя, приводящего компрессор в действие следующим образом. Внутри цилиндра 3 возвратно-поступательно перемещается поршень 5. в крышке цилиндра имеются впускной 4 и нагнетательный 2 клапаны.

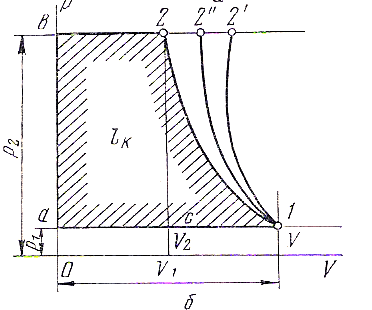

Рис. 18. Схема одноступенчатого поршневого компрессора (а); диаграмма работы идеального поршневого компрессора (б); индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора (в):

1 – ресивер; 2 – нагнетательный клапан; 3 – цилиндр; 4 – впускной клапан; 5 – поршень.

При движении поршня вправо за счет разности давлений внутри цилиндра и снаружи открывается впускной клапан 4 и цилиндр заполняется воздухом. При обратном ходе поршня впускной клапан закрывается и воздух при закрытых клапанах сжимается до определенного давления. По достижении этого давления открывается нагнетательный клапан 2 и (при постоянном давлении) газ вытесняется поршнем в ресивер 1. Во время очередного хода все процессы повторяются.

При термодинамических исследованиях условно считают, что поршень перемещается без трения, а в своем крайнем левом положении подходит вплотную к крышке цилиндра, клапаны 4 и 2 открываются и закрываются мгновенно и не оказывают сопротивления газу. Такой компрессор называется идеальным. Диаграмма работы идеального поршневого компрессора приведена на рисунке 18, б.

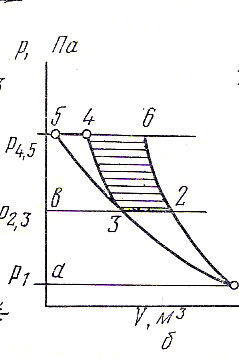

Процесс всасывания воздуха, протекающий при постоянном давлении 1, изображен линией а-1, сжатия воздуха до давления 2 – линией 1-2, нагнетания – линией 2-в.

Процессы всасывания а-1 и нагнетания 2-в, протекающие без изменения параметров газа (изменяется только его масса), не являются термодинамическими.

При следующем ходе поршня слева направо нагнетательный клапан закрывается, давление в цилиндре 2 мгновенно падает до 1, открывается всасывающий клапан и рабочий процесс повторяется.

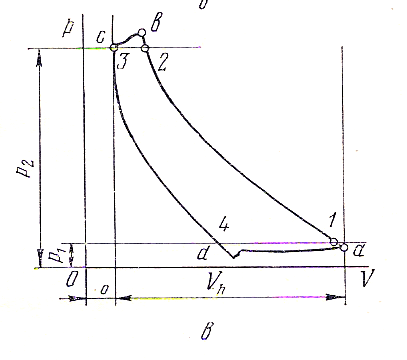

Сравнение индикаторной диаграммы и рабочего процесса реального поршневого компрессора и идеального компрессора показывает следующее. В реальном поршневом компрессоре (см. рис. 18, в) поршень в крайнем верхнем положении не доходит до крышки цилиндра и между ними остается объем V0, заполненный воздухом при давлении 2. Этот объем называется вредным пространством. Обычно объем V0 не превышает 10% рабочего объема Vh (то есть объема, описываемого поршнем в цилиндре между крайними положениями). Если в реальном компрессоре пренебречь влиянием всасывающего и нагнетательного клапанов и принять, что нагнетание газа в ресивер происходит при давлении 2, равном давлению в ресивере, а всасывание – при давлении 1, равном давлению окружающей среды, то идеальной диаграммой поршневого компрессора была бы диаграмма 1-2-3-4 (см. рис. 18, в), учитывающая (по сравнению с идеальным компрессором) наличие вредного пространства.

При ходе всасывания часть рабочего объема Vh заполняется расширяющимся воздухом вредного пространства и всасывание новой порции воздуха начнется только того, когда давление в цилиндре упадет до давления 1. Процесс расширения остаточного воздуха изображается линией cd, а всасывание новой порции начнется в точке 4. В этом случае в цилиндр поступит объем воздуха, равный разности объемов в точке 1 и в точке 4, то есть V1 – V4. Отношение объема воздуха, поступающего в цилиндр (V1 – V4), к рабочему объему цилиндра (Vh = V1 – V0) называется объемным КПд компрессора, то есть:

k = (V1 – V4) / (V1 – V0). (111)

Объемный КПД компрессора уменьшается с увеличением объема вредного пространства V0 и при повышении давления сжатия 2, поскольку в этом случае точка 4 (рис. 18, в) будет приближаться к точке 1, то есть возрастет V4. С уменьшением k уменьшается и производительность (подача) компрессора. Кроме того, при высоких давлениях нагнетания 2 возрастает температура сжимаемого газа, понизить которую трудно даже при интенсивном охлаждении. Повышение температуры может вызвать вспышку масла и привести к аварии. В связи с этим одноступенчатые поршневые компрессоры обычно применяют для сжатия газа до давления 0,6…1,0 МПа.

Последняя формула показывает, что на величину объемного КПД существенно влияет объем вредного пространства V0: чем меньше V0, тем выше k. Поэтому при конструировании компрессора стремятся уменьшить V0. В идеальном компрессоре этот объем принимается (как указывалось выше) равным нулю. Диаграмма работы идеального компрессора в координатах P, V показана на рисунке 18, б. На этой диаграмме процессы 1-2, 1-2, 1-2 характеризуют соответственно изотермическое сжатие воздуха (с интенсивным охлаждением стенок цилиндра компрессора охлаждающей жидкостью), адиабатное (без охлаждения стенок цилиндра) и политропное. Показатель политропы сжатия (линия 1-2) находится в пределах k > n > 1.

Определим удельную работу, затрачиваемую на сжатие воздуха в идеальном компрессоре. Графически (рис. 18, б) эта работа изображается площадью 0-V1-2-b-0 и является алгебраической суммой площадей: пл. (0-V1-2-b-0) = пл. (a-c-2-b-a) + пл. (1-2- V2-V1-1) – пл. (0-V1-1-a-0).

Если обозначить удельную работу, затрачиваемую в компрессоре на получение 1 кг сжатого воздуха – ℓk, удельную работу всасывания (считается отрицательной) – ℓ1, удельную работу нагнетания – ℓ2, а работу сжатия – ℓсж, то получим:

ℓk = ℓсж + ℓ2 – ℓ1,

где ℓсж = p11 ln p2/p1 – при изотермическом сжатии;

ℓсж = 1/(k – 1) (p22 – p11) – при адиабатном сжатии;

ℓсж = 1/(n – 1) (p22 – p11) – при политропном сжатии.

Следовательно:

при изотермическом сжатии:

ℓk = p22 – p11 + p11 ln (p2/p1) = p11 ln (p2/p1); (112)

при адиабатном сжатии:

ℓk = p22 – p11 + 1/k – 1 (p22 – p1/1) =

= k/k – 1 (p22 – p1/1). (113)

По аналогии с последней формулой можно записать выражение для подсчета ℓk в случае политропного сжатия:

ℓk = n/n – 1 (p22 – p1/1). (114)

Сравнение процессов сжатия (см. рис. 18, б) показывает, что за счет интенсивности охлаждения стенок цилиндра компрессора можно уменьшать работу, затрачиваемую на сжатие газа в компрессоре. Из анализа формул и V-диаграммы видно, что работа, затрачиваемая на привод компрессора при изотермическом сжатии, является минимальной, то есть процесс сжатия в этом случае наивыгоднейший.

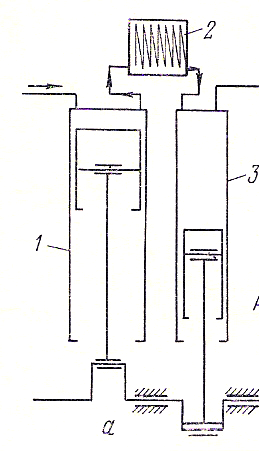

Для получения сжатого воздуха высокого давления применяют многоступенчатые компрессоры, представляющие собой систему последовательно соединенных одноступенчатых компрессоров, между которыми установлены холодильники.

Воздух последовательно проходит через ступени компрессора, и в каждой из них повышается давление на определенную величину. После каждого сжатия воздух поступает в промежуточные холодильники, где при постоянном давлении охлаждается до начальной температуры. Таким способом удается уменьшить влияние вредного пространства на производительность, а также снизить затраты работы на привод компрессора.

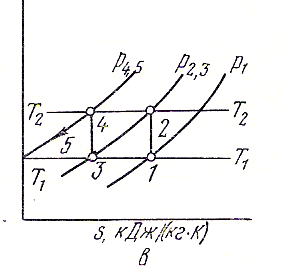

На рисунке 19, а, б изображены принципиальная схема, V- и Ts-диаграммы процесса сжатия воздуха в двухступенчатом поршневом компрессоре (идеальном). Линия 1-2 и 3-4 – адиабатное сжатие воздуха в ступенях компрессора, а линии 2-3 и 4-5 – охлаждение в промежуточных холодильниках при = const.

Из рисунка 19 видно, что при переходе от

одноступенчатого сжатия к двухступенчатому

с применением промежуточного охлаждения

в том же диапазоне изменения давления

работа, затрачиваемая на сжатие в

двухступенчатом компрессоре, меньше

на величину, эквивалентную заштрихованной

площади 3-4-6-2-3.

Рис. 19. Принципиальная схема двухступенчатого поршневого компрессора (а), (б)- и Ts (в)-диаграммы идеального двухступенчатого поршневого компрессора:

1 – цилиндр первой ступени сжатия; 2 – теплообменник; 3 – цилиндр второй ступени сжатия.

Контрольные вопросы и задания. 1. Какой цикл ДВС называется идеальным? 2. дайте определение степени сжатия. 3. Чем ограничивается степень сжатия у различных типов поршневых ДВС? 4. Какое устройство называется компрессором? 5. Какой процесс сжатия воздуха в компрессоре является наивыгоднейшим? 6. Как определяется работа на привод компрессора? 7. Почему применяют многоступенчатые компрессоры? 8. Назовите особенности теоретической индикаторной диаграммы многоступенчатого компрессора.