- •Теплотехника

- •Содержание

- •В ведение

- •Лабораторная работа № 1

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 2

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов опытов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 3

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов опытов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 4

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов опытов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов опытов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 6

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов опытов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лабораторная работа № 7 Определение коэффициента теплопередачи нагревательного прибора

- •Общие сведения

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения опытов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 8

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов опытов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 9

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения работы

- •Обработка результатов опытов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 10

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения работы

- •Обработка результатов опытов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №11

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов опытов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 12

- •1 Вариант (расчет тепловых потерь)

- •2 Вариант (расчет по удельным тепловым потерям)

- •Варианты расчета и выбора нагревательных приборов.

- •1 Вариант Расчет поверхности нагрева в квадратных метрах

- •2 Вариант Расчет поверхности нагревателя в эквивалентных квадратных метрах (экм)

- •Методика проведения исследований

- •Обработка результатов исследований

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 13

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов опытов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лабораторная работа №14 Определение степени черноты полного излучения серого тела методом сравнения с эталонным телом

- •Задание для предварительной подготовки

- •Общие сведения

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов опытов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Приложение б Элементы теории ошибок

- •Учебное издание теплотехника

- •4 26069, Г.Ижевск, ул.Студенческая, 11.

В ведение

Методические указания содержат 14 лабораторных работ, предназначенных для выполнения студентами инженерных специальностей. Каждая работа рассчитана на двухчасовое занятие.

Для получения допуска к работе необходимо ознакомится с целью, заданием, описанием лабораторной установки, рекомендуемой литературой, порядком выполнения опытов, оформить заготовку отчета, подготовить ответы на контрольные вопросы, отмеченные знаком (*).

Все измерения производятся трехкратно, при установившемся температурном режиме. Отчет по работе оформляется в соответствии с требованиями, указанными в разделе «Содержание отчета».

Приведенные в методических указаниях лабораторные работы разрабатывались и совершенствовались на протяжении ряда лет при участии многих преподавателей и лаборантов.

Лабораторная работа № 1

Исследование параметров воздуха с целью определения

показателя адиабаты

Цель работы: экспериментальное определение показателя адиабаты для воздуха, исследование состояния газа.

Задание для предварительной подготовки

1. Изучить настоящие методические указания и рекомендуемую литературу.

2. Подготовить ответы на контрольные вопросы 1...3.

3. Из уравнения Майера и уравнения (1.2) получить формулы для определения теплоемкостей Сp и Сv.

4. Разработать форму таблицы для результатов измерений и расчетов.

5. Оформить заготовку письменного отчета по лабораторной работе.

Общие сведения

Процесс изменения состояния газа, происходящий без теплообмена с окружающей средой (dq=0), называется адиабатным процессом. Адиабатный процесс может быть осуществлен как при наличии тепловой изоляции системы от окружающей среды, так и при малом времени протекания процесса. Уравнение адиабаты для идеального газа имеет вид:

![]() , (1.1)

, (1.1)

где p – абсолютное давление газа, Па; v – удельный объем газа, м3/кг; k – показатель адиабаты.

Величина показателя адиабаты зависит от количества степеней свободы молекул газа и равна отношению теплоемкостей при постоянном давлении и постоянном объеме.

![]() , (1.2)

, (1.2)

где Сp – удельная массовая теплоемкость при постоянном давлении, кДж/(кг К); Cv – удельная массовая теплоемкость при постоянном объеме, кДж /(кг К).

Показатель адиабаты может быть определен из уравнения (1.1), если известны давление и объем в начальном и конечном состоянии газа. После подстановки этих параметров в уравнение (1.1) и его логарифмирования расчетная формула примет вид:

![]() , (1.3)

, (1.3)

где p1 и p2 – давление в начальном и конечном состояниях газа, Па; v1 и v2 –удельные объемы, м3/кг.

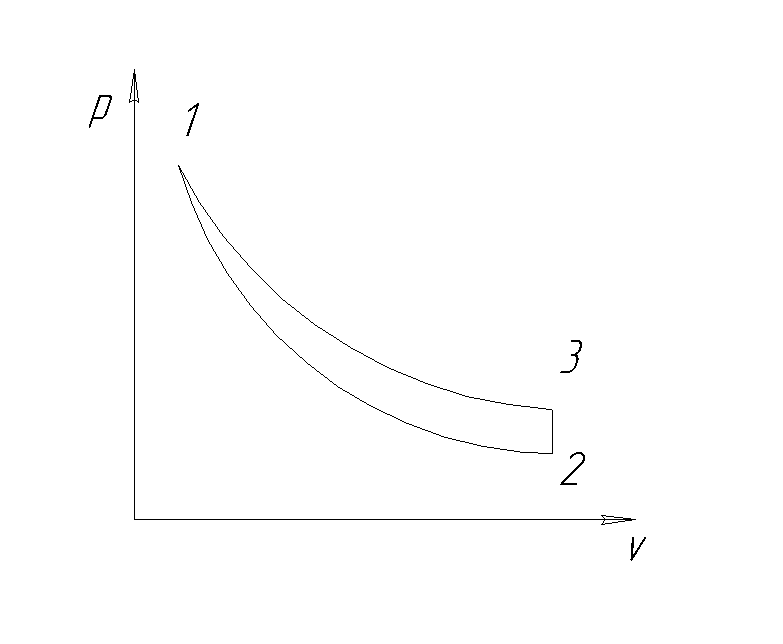

Для определения показателя адиабаты осуществляется процесс 1-2 изменения состояния воздуха (рис.1.1). Температура воздуха в точке 1 равна температуре окружающей среды. При адиабатическом расширении температура в точке 2 становится ниже температуры окружающей среды.

Рис. 1.1 – Изменение состояния газа при определении показателя адиабаты k

Ввиду сложности экспериментального определения удельного объема газа в конце процесса расширения этот параметр из выражения (1.3) целесообразно исключить.

С этой целью после адиабатного процесса расширения воздуха осуществляется изохорный процесс нагревания воздуха 2-3 до температуры окружающей среды. Состояние газа в точке 3 характеризуется удельным объемом и давлением (v3 и p3). Температура газа в точках 1 и 3 одинаковая, поэтому, согласно закону Бойля-Мариотта

![]() ;

; ![]() .

(1.4)

.

(1.4)

После подстановки выражения (1.4) в равенство (1.3) и замены удельного объема v3 величиной v2 (для изохорного процесса v3 = v2) получим:

![]() . (1.5)

. (1.5)

Натуральный логарифм можно разложить в ряд. Тогда, если р1/p2 и р1/p3 близки к 1, то после подстановки в (1.5) и отбрасывания членов, близких к нулю, получим

![]() , (1.6)

, (1.6)

где p1, p2, p3 – давления воздуха в точках 1,2,3 (рис.1.1), Па.