- •Часть II

- •Глава 4 общие сведения о ферментных препаратах

- •4.1. Источники получения ферментов

- •4.2. Классификация и номенклатура ферментов и ферментных препаратов

- •4.2.1. Оксидоредуктазы

- •4.2.2. Трансферазы

- •4.2.3. Гидролазы

- •4.2.4. Лиазы

- •4.2.5. Изомеразы

- •4.2.6. Лигазы

- •4.3. Характеристика активности ферментных препаратов

- •4.4. Свойства ферментов

- •4.5. Стабилизация ферментов путем иммобилизации

- •4.6. Принцип действия ферментов и кинетика ферментативных реакций

- •Глава 5

- •5.1. Основы технологии хлеба

- •5.2. Пшеничные закваски на основе микроорганизмов для хлебобулочных изделий

- •5.3. Биохимические превращения под действием

- •5.4. Цели применения ферментных препаратов и их характеристика

- •5.5. Ферментативное получение добавок пищевых

- •Глава 6

- •6.1. Основы производства мучных кондитерских изделий

- •6.2. Цели использования ферментных препаратов в кондитерской отрасли и их характеристика

- •Глава 7

- •7.1. Основы технологии плодово-ягодных соков, соков-напитков и вин

- •7.2. Цели применения ферментных препаратов

- •7.3. Влияние ферментативной обработки на сокоотдачу плодов и ягод

- •7.4.. Осветление плодово-ягодных соков и виноматериалов с применением ферментных препаратов

- •7.5. Предотвращение нежелательных побочных

- •7.6. Применение глюкозооксидазы, каталазы

- •7.7. Влияние ферментных препаратов на качество виноградного вина

- •Глава 8

- •8.1. Основы технологии производства пива

- •8.2. Цели применения ферментных препаратов и требования к ним

- •8.3. Биохимические превращения под действием

- •8.4. Применение ферментных препаратов для повышения стойкости пива

- •8.5. Использование ферментных препаратов при производстве кваса

- •Глава 9

- •9.1. Основы технологии спирта

- •9.2. Цели применения ферментных препаратов

- •9.3. Биохимические превращения под действием ферментов на различных стадиях производства

- •9.4. Требования, предъявляемые к ферментным препаратам, и их характеристика

- •9.5. Интенсификация процессов получения спирта с использованием ферментных препаратов

- •9.6. Использование ферментных препаратов в технологии алкогольных напитков

- •Глава 10

- •10.1. Технология глюкозы, получаемой ферментативным способом

- •10.2. Применение ферментных препаратов

- •10.3. Получение глюкозно-фруктозных и других сиропов, заменителей сахарозы

- •Глава 11

- •11.1. Ферментные системы

- •11.2. Методологические основы ферментативного

- •11.3. Применение методов ферментативного анализа

Глава 11

ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПИЩЕВЫХ

ПРОДУКТОВ

11.1. Ферментные системы

На основе фундаментальных научных исследований биотехнологических систем, протекающих в них процессов метаболизма и участвующих в них соединений созданы искусственные ферментные системы для анализа субстратов. Они нашли практическое применение в области оценки качества продуктов питания, пищевого сырья и биологических материалов. В настоящее время различают следующие группы ферментативных методов.

1. Анализ активностей ферментов. Эти методы используют при изучении механизмов регуляции ферментативных активностей в растительных и животных материалах, биотехнологических процессах с целью разработки способов их интенсификации, а также для создания новых технологических процессов переработки сырья.

2. Анализ субстратов с использованием ферментов в качестве реагентов. К этой группе методов относится ферментативный анализ на основе оксидазных и дегидрогеназных систем, а также комбинированный ферментативный анализ. Эти методы используют в оценке качества продуктов питания и пищевого сырья.

3. Ферментативный анализ на основе ингибирующего эффекта. Этот анализ проводят для определения остаточных количеств загрязнителей (например, пестицидов, тяжелых металлов и т. п.) в продуктах питания и пищевом сырье.

4. Иммуноферментативный анализ. Его применяют в различных областях, в том числе и для оценки качества при определении ряда специфичных компонентов в биологических материалах.

5. Анализ на основе метода PCR (полимеразной цепной реакции) и его модификаций. Его проводят при исследовании генетически измененных организмов, патогенных микроорганизмов, сырья или продуктов питания, содержащих эти организмы, с целью их идентификации.

В настоящей главе рассмотрены методы второй группы, т. е. методы анализа субстратов, входящих в состав продуктов питания и пищевого сырья. В этой области разработаны и широко используются три типа ферментных систем: дегидрогеназные, комбинированные и предназначенные для анализа пищевых волокон (табл. 11.1-11.3).

11.2. Методологические основы ферментативного

АНАЛИЗА

Ферментативный анализ субстратов представляет собой метод с использованием в качестве реактивов ферментов, которые способны в определенных условиях преобразовывать отдельные вещества (субстраты) с высокой специфичностью в продукты реакции. Субстраты, с которыми взаимодействуют ферменты, относятся к соединениям природного происхождения (например, сахара, органические кислоты и их соли, спирты и др.), участвующим в процессах метаболизма живой клетки. Таким образом, методологическую основу ферментативного анализа составляют природные биохимические механизмы процесса обмена веществ, отдельные реакции которого воспроизводятся с большой точностью в искусственных условиях с целью количественного определения субстратов в монопродуктах или продуктах со сложным составом. Для проявления высокоспецифичных свойств ферментов и получения достоверного результата условия воспроизведения реакции максимально приближены к физиологическим условиям, существующим в живой клетке. В ходе ферментативной реакции должно быть достигнуто полное количественное преобразование исследуемого субстрата.

Специфичность, т. е. избирательность действия ферментов, обеспечивает достоверность результата ферментативной реакции, протекающей в искусственных условиях, поскольку он не зависит от влияния соединений, которые имеют сходное с анализируемым компонентом строение и входят с ним в матрицу исследуемой пробы.

Ход ферментативной реакции и ее ответ на внесение в систему субстрата контролируют с помощью физических методов путем измерения изменений качественного и количественного состава вспомогательных соединений или процессов.

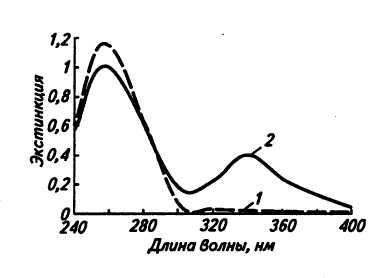

В дегидрогеназных ферментных системах в качестве вспомогательных соединений используют окисленные или восстановленные формы коферментов NAD+/NADH, NADP+/NADPH. Эти коферменты участвуют в системе в качестве переносчиков водорода.

Количество окисленных коферментов NADH или NADPH стехиометрически соотносится с количеством анализируемого соединения (рис. 11.1).

Изменение формы коферментов контролируют спектрофотометрическим измерением оптической плотности — экстинкции — системы при 334, 340 или 365 нм. В интервале длин волн от 334 до 365 нм (оптимум 340) восстановленная форма NADH или NADPH проявляет максимальное поглощение (рис. 11.2).

Конечный результат ферментативной реакции рассчитывают на основании закона Ламберта— Бера из полученных значений оптической плотности восстановленной дегидрогеназной ферментной системы в начале и конце реакции.

В отдельных системах, например в определении сульфита, в качестве первичного фермента наряду с дегидрогеназами используют оксидазы. В ходе окислительной реакции происходит перенос водорода от субстрата к кислороду с образованием пероксида водорода. Последний может быть преобразован двумя различными способами с помощью фермента пероксидазы или с помощью фермента NADH-пероксидазы и NADH.

В комбинированных ферментных системах (КФС) определение субстратов также основано на использовании специфичного действия ферментов. Однако результат определения рассчитывают, исходя из интенсивности окрашивания системы, измерение которой проводят фотометрическим способом в видимой области спектра. В качестве вспомогательных соединений в КФС участвуют акцепторы электронов.

В ферментной системе в качестве суммарного определения пищевых волокон проводят предварительный гидролиз пробы с помощью гидролаз — а-амилазы, протеазы, глюкоамилазы. Продукты реакции после промежуточных стадий очистки и концентрирования определяют гравиметрическим способом.