- •О. В. Калмин, т. Н. Галкина медицинская антропология Учебное пособие

- •Содержание

- •Антропология: общие понятия. Основные этапы развития антропологии Истоки развития антропологических знаний

- •Становление антропологии в России Истоки антропологических исследований в России (XVIII в.)

- •Антропологические работы к.М. Бэра (первая половина XIX в.)

- •Антропология в XIX в.: общественный и научный интерес к науке

- •Антропологическая «школа» а.П. Богданова

- •Д.Н. Анучин: развитие традиций и новые идеи

- •«Советский период» российской антропологии

- •Антропология как наука

- •Медицинская антропология

- •Возрастная антропология. Периодизация индивидуального развития. Регуляция развития и роста. Акцелерация, децелерация и ретардация

- •Основные этапы развития организма. Схемы возрастной периодизации

- •Видовая продолжительность жизни

- •Факторы регуляции роста и развития организма

- •Акселерация соматического развития детей и подростков

- •Биологический возраст. Показатели биологического возраста.

- •Зубной возраст

- •Скелетная зрелость

- •Критерии половой зрелости

- •Морфологическая зрелость

- •Традиционные методы антропологии. Описательные методы исследования.

- •Описательные методы исследования в антропологии.

- •Измерительные методы исследования в антропологии. Техника измерений антропометрических признаков.

- •Основные требования к проведению антропометрического исследования

- •Организация и техническое оснащение антропометрии

- •Антропометрический инструментарий

- •Антропометрические точки

- •Антропометрические точки на туловище

- •Антропометрические точки на верхней конечности

- •Антропометрические точки на нижней конечности

- •Антропометрические точки головы (Рис. 26)

- •Основные размеры головы

- •Основные размеры туловища

- •Техника определения физиометрических признаков

- •Физиометрический инструментарий

- •Определение мышечной силы

- •Физическое развитие и его показатели. Индексы пропорциональности, компонентный состав и площадь поверхности тела

- •Определение состава тела

- •Введение в конституциологию. Понятие общей и частной конституции. Конституциология и современная биомедицинская антропология

- •Факторы формирования конституции

- •Варианты конституциональных схем. Анатомическая конституция. Патологические конституции.

- •Морфологические (соматологические) схемы

- •Конституциональные схемы в.В. Бунака

- •Женская конституция по и.Б. Галанту

- •Соматотипы детей и подростков по в.Б.Штефко и а.Д.Островскому

- •Конституции у. Шелдона

- •Система б. Хит и л. Картер

- •Конституции по в.П.Чтецову, м.И.Уткиной и н.Ю.Лутовиновой

- •Функциональные (физиологические) аспекты конституции

- •Психологические аспекты конституциологии

- •Взгляды э. Кречмера

- •Работы у. Шелдона

- •Группы крови и их распределение в этно-территориальных группах.

- •Иммунные системы крови

- •Система ав0

- •Система Rhesus

- •Система Gm

- •Тканевая иммунная система

- •Сывороточные белки и ферменты

- •Значение групповых свойств крови

- •Кожа. Общие данные о строении кожи. Придаточные образования кожи. Дерматоглифика: морфология пальцевых узоров.

- •Методы статистической обработки результатов антропологического исследования

- •Наследственность и изменчивость как предмет изучения антропологии. Общее понятие об антропогенетике и «евгенике». Анатомическая изменчивость Общее понятие об изменчивости и наследственности

- •Методы антропогенетических исследований

- •Генетические различия между группами современных людей и основы расообразования

- •Принципы анатомической изменчивости

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость скелета Общие сведения о строении и функциях скелета

- •Вариации структуры основных отделов скелета

- •Осевой скелет

- •Скелет верхней конечности

- •Скелет стопы

- •Пропорции длинных костей

- •Внутренняя структура длинных костей

- •Возрастные изменения скелета

- •Половой диморфизм

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость черепа Развитие черепа в эмбриональном периоде

- •Развитие черепа в постнатальном периоде

- •Особенности черепа человека. Возрастная и индивидуальная изменчивость черепа

- •Мозговой отдел

- •Лицевой отдел

- •Антропологическая одонтология. Различие морфологии зубов в различных расовых и этнических группах.

- •Строение тканей зуба

- •Физиологические виды прикуса

- •Аномальные виды прикуса

- •Зубная формула

- •Постоянные зубы

- •Временные (молочные зубы)

- •Развитие и прорезывание зубов

- •Аномалии развития зубов (Калмин о.В., Калмина о.А., 2004)

- •Стирание зубов

- •Сравнительная морфология зубов

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость пищеварительной системы

- •Общие вопросы

- •Возрастные изменения пищеварительной системы

- •Внутри- и межгрупповая изменчивость

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость дыхательной системы Развитие дыхательной системы в эмбриогенезе.

- •Общие вопросы

- •Механизм дыхания

- •Возрастные особенности органов дыхательной системы

- •Внутригрупповая и межгрупповая изменчивость морфологических показателей

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость мочеполового аппарата Общие вопросы

- •Развитие мочевыделительной системы и возрастные изменения

- •Анатомическая изменчивость строения почки

- •Половые органы.

- •Развитие половой системы

- •Общие закономерности строения, количественные характеристики и возрастные особенности органов половой системы Мужские половые органы

- •Женские половые органы

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость сердечно-сосудистой системы.

- •Кровеносная система Общие принципы строения

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость центральной и периферической нервной системы Общие сведения

- •Нервная ткань

- •Развитие нервной системы в филогенезе

- •Развитие нервной системы в онтогенезе.

- •Спинной мозг. Общая характеристика. Возрастные и индивидуальные особенности.

- •Головной мозг.

- •Возрастные и индивидуальные особенности головного мозга.

- •Соматическая часть периферической нервной системы.

- •Автономная вегетативная нервная система

- •Отличия автономной нервной системы от анимальной.

- •Варианты строения автономной нервной системы

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость органов чувств

- •Зрительный анализатор

- •Слуховой и вестибулярный анализаторы

- •Обонятельный анализатор

- •Вкусовой анализатор

- •Кожный анализатор

- •Литература

Стирание зубов

Стирание зубов приблизительно характеризует возраст человека и используется для определения возраста на скелетном материале или живых людях (Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964; Т. И. Алексеева и др., 1989; Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003). Степень стертости определяется в баллах (табл. 33).

Определение возраста на скелетном материале лучше всего вести по молярам, так как характер стертости резцов и клыков сильно зависит от прикуса (табл. 33, 34).

Стирание зуба зависит от многих факторов: структуры и состава пищи, наличия в ней мелких песчинок, изменения прикуса вследствие удаления соседнего зуба. У древних людей стирание проходило более интенсивно, чем у современного человека. По интенсивности процесса стирания имеются значительные межгрупповые различия среди современных этнических групп (Зубов А. А., 1973).

Таблица 33

Степень стирания зубов

Балл |

Состояние зуба |

Для резцов и клыков |

|

0 |

полное отсутствие стертости; четко видны бугорки режущего края на резцах |

1 |

стерты бугорки режущего края, на клыках несколько сошлифован либо округлен главный бугорок |

2 |

на режущем крае резцов появляется узкая полоска дентина; на клыках – точка дентина на главном бугорке |

3 |

образование широкой дентинной площадки: на резцах продолговатой формы, на клыках округлой |

4 |

стирание коронки примерно до половины ее высоты |

5 |

полное стирание коронки до шейки |

Для моляров и премоляров |

|

0 |

полное отсутствие стирания, недавно прорезавшийся зуб |

1 |

на некоторых участках коронки наблюдаются сошлифованные поверхности, вершины бугорков сглажены и округлены |

2 |

появление отдельных точек обнажающегося дентина на вершинах бугорков |

3 |

стирание всех выступающих частей коронки с образованием больших участков открытого дентина, эмаль сохраняется лишь в центральной ямке и межбугорковых бороздах |

4 |

полное стирание всей эмали, вся жевательная поверхность состоит из обнаженного дентина, интенсивное отложение вторичного дентина, препятствующего вскрытию пульповой камеры |

5 |

стирание коронки до половины ее высоты |

6 |

полное стирание коронки до шейки |

Сравнительная морфология зубов

Для гоминид, по сравнению с человекообразными обезьянами, характерно уменьшение размеров зубов в связи с общей редукцией (сокращением) жевательного аппарата. Особенно значительно уменьшились клыки. У человекообразных обезьян клыки сильно выступают из зубного ряда, у современного человека и некоторых других представителей гоминид – всего на 2-3 мм (Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).

Таблица 34

Зависимость степени стертости моляров от возраста (по Герасимову)

Возраст, лет |

М1 |

М2 |

Возраст, лет |

М1 |

М2 |

10-13 |

0 |

0 |

25-30 |

2-3 |

2 |

13-14 |

0 |

0 |

30-35 |

3 |

2-3 |

14-16 |

1 |

0 |

35-40 |

3-4 |

3 |

16-18 |

1 |

0 |

40-50 |

4 |

3-4 |

18-20 |

2 |

1 |

50-60 |

5 |

4-5 |

20-25 |

2 |

2 |

60-70 |

5-6 |

5 |

Для современного человека характерен более крупный по сравнению со вторым первый моляр. У большинства ископаемых гоминид соотношение обратное. Особенностью строения его зубов является малая зубная полость – кинодонтная (гр. кинос – собака) зубная система имеет сходство с зубами собаки. У некоторых ископаемых форм (например, у европейских неандертальцев) полость зуба очень велика, захватывает шейку и продолжается в корень. Такая форма зубов из-за сходства с бычьими называется тавродонтной (от греч. таврос – бык).

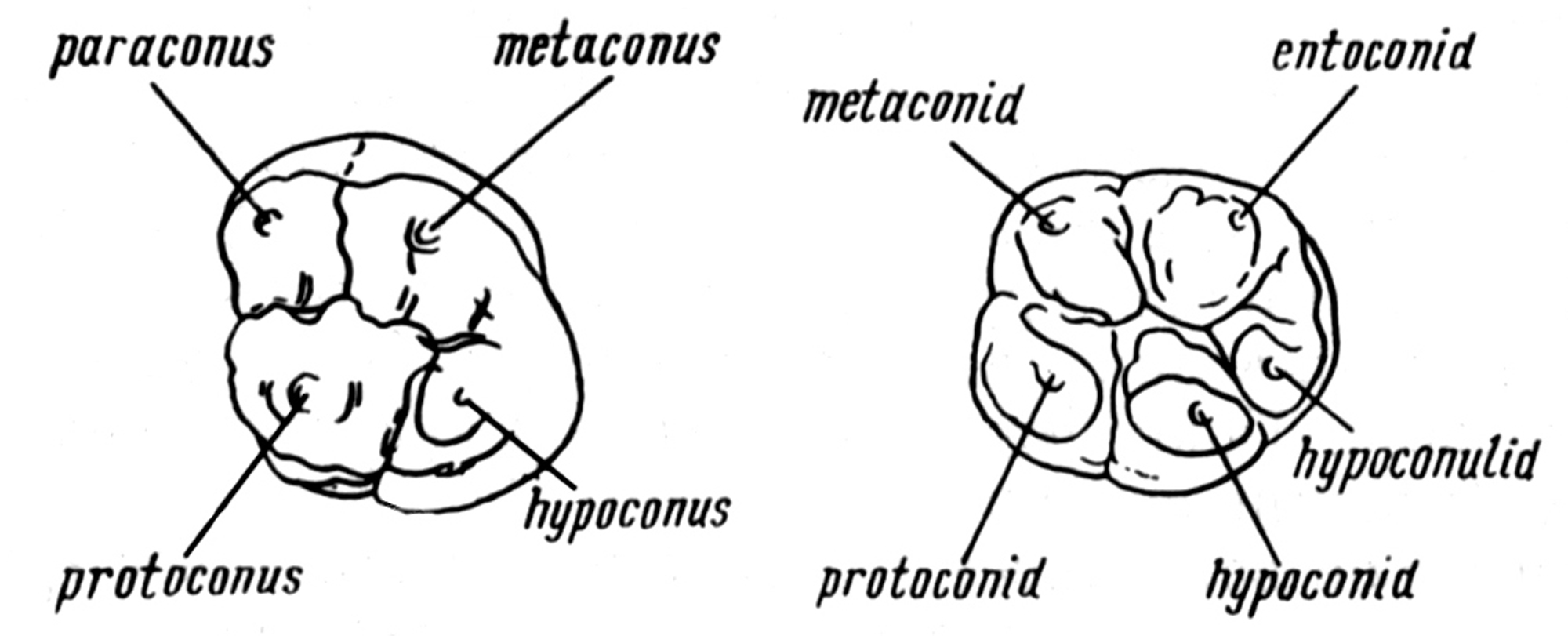

Рис. 62. Бугорки на верхних и нижних молярах (Рогинский Я.Я., Левин М.Г., 1978).

В процессе филогенеза строение зубов усложнялось за счет присоединения к первичному зубу предков млекопитающих двух конусов и превращения первичных моляров в трехбугорковые, которые располагались в два ряда на челюсти, затем слились и появились шестибугорковые формы (Рис. 62).

Этнотерриториальная изменчивость структурных особенностей зубов современного и ископаемого населения на территории постсоветского пространства изучается по программе, разработанной профессором А. А. Зубовым (Зубов А. А., 1973). Программа включает приводимые ниже признаки.

Форма прикуса определяется соотношением верхнего и нижнего ряда резцов. Р. Мартин выделил 7 типов прикуса (табл. 35).

Таблица 35

Типы прикусов (по Мартину)

Тип 1 |

Псалидодонтия (Ps): верхние резцы слегка прикрывают нижние. |

Тип 2 |

Лабидодонтия (Ls): верхние и нижние резцы при спокойном смыкании соприкасаются своими режущими краями. |

ТипЗ |

Стегодонтия (St): верхние резцы сильно выступают вперед. |

Тип 4 |

Опистодонтия (Ор): нижние резцы сильно смещены к языку и между верхними и нижними резцами остается большое пространство. |

Тип 5 |

Прогения (Рr): нижний ряд выступает сильнее, чем верхний. |

Тип 6 |

Хиатодонтия (HD): верхний и нижний ряды не смыкаются полностью, а между ними остается щель. |

Тип 7 |

Разного рода асимметрия челюстей и зубов считается смешанным или патологическим прикусом. |

Лопатообразность резцов. Существуют измерительный и описательный способы определения этого признака. Описательный широко распространен в практике исследований. Степень выраженности признака оценивают по балловой шкале (табл. 36).

Таблица 36

Описательная оценка лопатообразности резцов

Балл 0 |

Поверхность резца, обращенная к языку, плоская или равномерно вогнутая, краевые гребни не образуют валиков. |

Балл 1 |

По краям зуба намечены валики, поверхность его может быть испещрена полосками. |

Балл 2 |

С двух сторон лингвальной поверхности резца заметные валики. |

Балл 3 |

Резец имеет форму совковой лопаты, так как его поверхность обрамлена высокими гребнями. |

При обработке материала рекомендуется выделять группу выраженных форм этого признака (баллы 2+3). Наибольшая частота выраженных форм (иногда до 100%) отмечена у монголоидов.

Лингвальный бугорок может присутствовать на лингвальной поверхности верхних и нижних резцов и клыков. Степень его выраженности определяется по балловой шкале (табл. 37).

Таблица 37

Степень выраженности лингвального бугорка

Балл 0 |

Лингвальная поверхность зуба плоская или имеет незначительное вздутие. |

Балл 1 |

У шейки четко выраженное округлое вздутие. |

Балл 2 |

Бугорок образует вершину. |

Балл 3 |

Вершина добавочного бугорка поднимается до средней трети коронки. |

Балл 4 |

Бугорок до средней трети коронки, вершина его четко обособлена. |

Балл 5 |

Вершина бугорка имеет два зубца, находящихся почти на одном уровне режущего края зуба. |

Балл 6 |

Оба зубца лингвального бугорка соединяются краевыми гребнями с углами режущего края, коронка зуба округлого сечения. |

Отмечена временная изменчивость лингвального бугорка: у неандертальцев его формы, сочетающиеся с лопатообразностью резцов, сильно развиты и встречаются очень часто. У современного человека этот признак встречается намного реже.

Бугорок Карабелли (tuberculum Karabelli) располагается на границе лингвальной и мезиальной поверхностей коронки первого верхнего моляра, т. е. на боковой поверхности мезио-лингвального бугорка протоконуса. Важный для расовой диагностики признак. Сильно варьирует по степени выраженности и оценивается по балльной шкале (табл. 38).

Таблица 38

Степень выраженности бугорка Карабелли

Балл 0 |

Отсутствие. |

Балл 1 |

Поверхность отмеченной области слегка неровная с одной – двумя бороздками, подчеркивающими едва заметное вздутие. |

Балл 2 |

Небольшое вздутие с наметившейся при помощи неглубокой канавки вершиной. |

Балл 3 |

Канавка глубже и длиннее, бугорок приобретает очерченную вершину. |

Балл 4 |

Выраженный бугорок с выступающей вершиной, но он меньше поразмерами ниже по уровню расположения основных бугорков коронки. |

Балл 5 |

Очень крупный самостоятельный бугорок, отделенный глубокой бороздкой и лишь немного уступающий метаконусу и гипоконусу по размерам. |

Отмечен высокий процент (выше 40) этих форм в европеоидных популяциях. У монголоидов бугорок Карабелли встречается редко: от 0 до 15,25%. Падение его процента ниже 25, по мнению А. А. Зубова, свидетельствует о монголоидной примеси в данной популяции (Зубов А. А., 1973). Если говорить об эпохальной изменчивости, то бугорок Карабелли можно считать более поздним эволюционным образованием. Частота встречаемости его в популяциях возрастает по направлению к современности (Б. А. Никитюк, В. П. Чтецов, 1990).

При расовой диагностике и выявлении тенденций изменчивости структур зубной системы представляют интерес признаки редукционного комплекса.

Редукция – уменьшение абсолютных и относительных размеров зубов вплоть до исчезновения структур и даже врожденного отсутствия какого-либо зуба. Этот процесс у современного человека затрагивает в той или иной степени все классы зубов верхнего и нижнего ряда. Редукционный комплекс варьирует у разных этнических групп по степени и специфике проявления.

Редукция верхнего латерального резца. В норме верхний латеральный резец уже, чем центральный. Часто наблюдающееся у современного человека сокращение размеров латерального резца оценивают в баллах (табл. 39).

Таблица 39

Редукция латерального резца

Балл 0 |

Ширина латерального резца равна 0,7-0,8 ширины мезиального. |

Балл 1 |

Ширина латерального резца равна 1/2 ширины мезиального. |

Балл 2 |

Колышковидный зуб по длине такой же, как мезиальный резец. |

БаллЗ |

Колышковидный зуб короче центрального резца. |

Сильно выраженная редукция латерального резца (форма 2+3) чаще встречается в европеоидных популяциях.

Редукция моляров связана с эволюцией их структурных особенностей. Филогенетические преобразования первых верхние моляров привели к формированию на основании конического зуба дополнительных бугорков спереди и сзади от его вершины. Зуб становится трехбугорковым с главным бугорком – протоконусом, передним бугорком – параконусом и задним бугорком – метаконусом. Эти три бугорка называют тригонидом по расположению в виде треугольника. Такое строение отмечается у долгопятов и некоторых других обезьяноподобных. Дальнейшее усложнение зуба шло путем образования выступа у заднего края основания коронки, так называемой пятки (talon). На пятке возникают дополнительные бугорки: на верхней челюсти – гипоконус, на нижней – гипоконид.

Редукция первого верхнего моляра сказывается преимущественно на размерах гипоконуса. Степень выраженности этого процесса оценивается по шкале Дальберга в баллах (табл. 40).

Таблица 40

Редукция первого моляра

Балл 0 |

Отсутствие редукции, при этом величина всех четырех бугорков почти равна и соответственно числу бугорков обозначается символом «4+». |

Балл 1 |

Гипоконус вытянут, уменьшен в размерах и не образует дисто-лингвального угла, обозначается символом «4-». |

Балл 2 |

Сильно редуцирован до размеров зернышка, помещенного между протоконусом и метаконусом, соответствует «3+». |

Балл З |

Отсутствие гипоконуса обозначается как «3-». |

Второй и третий моляры подвержены редукции в еще большей степени (Б. А. Никитюк, В. П. Чтецов, 1990).

У современного человека нижние моляры по количеству бугорков и по рельефу жевательной поверхности сильно изменчивы. В этнических исследованиях обращают внимание на форму нижних моляров, при определении которых учитывают количество бугорков.

Различные типы узоров коронки нижних моляров неравномерно распределяются по расовым и этническим группам. Первый моляр менее подвержен редукции. Однако в южноевропеоидных группах и отдельных северных группах четырехбугорковые формы нижних моляров встречаются чаще – до 30%, а шестибугорковые часты в австралонегроидных и монголоидных группах (Зубов А. А., 1973).

Гиподонтия – врожденное отсутствие одного или нескольких зубов. Это касается прежде всего третьих моляров – зубов мудрости. Обычно они прорезывались в 16-25 лет, но в последние 20 лет стали прорезываться и к 30-40 годам. Отсутствие зубов мудрости чаще наблюдается на нижней челюсти. Рекомендуется для определения гиподонтии зубов мудрости наблюдать группу с 30 лет. Частота отсутствия в такой группе третьих моляров обычно несколько завышена, но приближается к истинной частоте гиподонтии, когда отсутствуют зачатки зубов. Этот же прием используется и для установления гиподонтии на краниологических сериях. Более достоверные данные могут быть получены с помощью рентгенологического метода. Гиподонтия зубов мудрости наблюдается также у антропоидов (шимпанзе, гиббон и др.).

Отсутствие других зубов встречается довольно редко. У монголоидных популяций чаше встречается гиподонтия нижнего латерального резца. Не зависит от расы гиподонтия второго нижнего премоляра и моляра.

Краудинг – скученность и поворот зубов в челюсти в результате сокращения и уменьшения массивности (грациализации) альвеолярной дуги. Наиболее распространен этот признак у народов арктической расы. Краудинг отмечается символами тех зубов, которые смещены с линии альвеолярной дуги (Зубов А. А., 1973).

Диастема – наличие промежутка между зубами больше I мм. Тенденция образования промежутка между зубами проявляется у человека в различной степени.

В современных популяциях встречаются и явления, противоположные редукции.

Гиперодонтия – присутствие добавочного зуба (мезиоденса) на верхней или нижней челюсти. Мезиоденс обозначается символом Md в соответствующем ряду справа или слева.

В этнической одонтологии учитывается ряд признаков как редукционого комплекса, так и не связанных с ним.

Дистальный гребень тригонида – это мостик эмали, соединяющий протоконид с метаконидом так, что жевательная поверхность зуба разделяется на две части – тригонид и талонид. Учитывается на первом нижнем моляре. Впервые это образование было замечено в 1939 году Ф. Вейденрейхом на молярах синантропа. В европеоидных популяциях признак встречается редко. Например, в исследованных 20-ти территориальных группах белорусов дистальный гребень тригонида встречается не более, чем в 2% случаев. Так же редок он и в негроидных популяциях, но значителен среди монголоидов – от 30% и выше (Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).

Коленчатая складка метаконида – образование, характерное для монголоидной расы, у которой частота ее на первом нижнем моляре превышает 30%. Образуется главным гребнем метаконида, который делает изгиб.

Межкорневой затек эмали определяется с вестибулярной стороны верхних и нижних моляров по балльной шкале (табл. 41).

Частота этого признака повышена у представителей монголоидной расы. У негроидов он встречается редко. Немногим чаще – у представителей европеоидной расы.

Таблица 41

Выраженность межкорневого затека эмали

Балл 1 |

Отсутствие затека, выпуклость линии эмалево-цементной границы обращена в окклюзионную сторону, т. е. к жевательной поверхности зуба. |

Балл 2 |

Отсутствие затека, когда эта линия прямая. |

Балл З |

Отсутствие затека, когда она своей выпуклостью обращена в сторону корней зуба. |

Балл 4 |

Незначительный затек эмали в виде очень короткого треугольного выступа в сторону корней. |

Балл 5 |

Протяженность затека эмали 1 мм и более, но он не спускается между корней. |

Балл 6 |

Выраженный затек эмали, заходящий далеко между корней. |

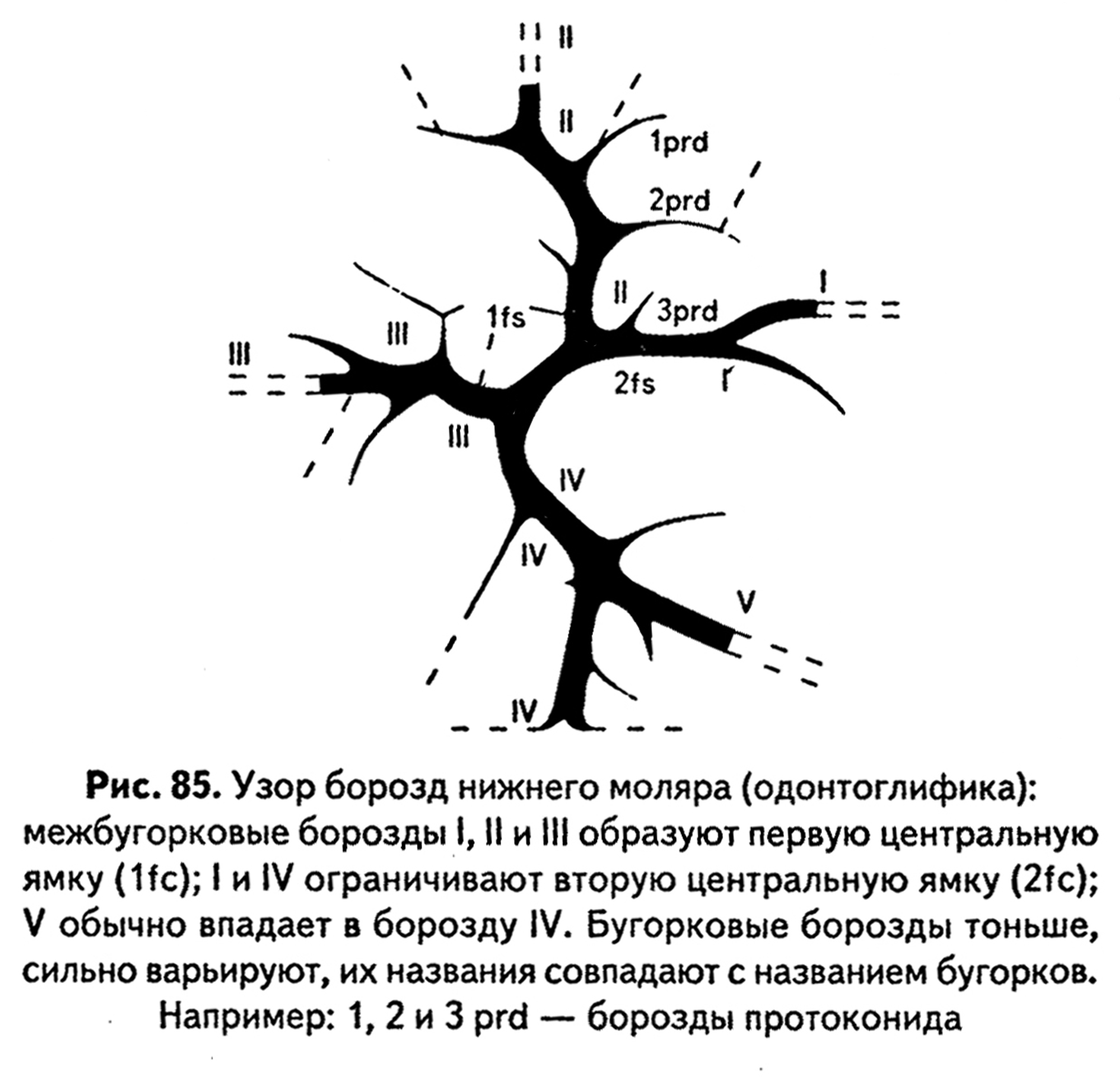

А. А. Зубов разработал метод одонтоглифики – анализа деталей узора борозд жевательной поверхности больших и малых коренных зубов человека (Зубов А. А., 1973). На нижних молярах он выделяет межбугорковые борозды, или борозды первого порядка, и бугорковые, или борозды второго порядка. Кроме них на бугорках часто имеются мелкие борозды третьего порядка. Борозды обозначаются определенными символами (Рис. 63).

Одонтологическая программа исследования ископаемого населения шире и включает наряду с представленными выше другие описательные, а также измерительные признаки.

Размеры зубов имеют не только индивидуальные, но и популяционные различия. Они определяются при помощи специального циркуля с очень тонкими заостренными ножками. Можно измерять зубы в окклюзионном ряду на челюстях, изолированные, а также зубные слепки. Фиксируются ширина зуба, т. е. мезио-дистальный диаметр (MDcor), и его толщина, т. е. вестибуло-лингвальный диаметр (VLcor).

Рис. 63. Узор борозд нижнего моляра (одонтоглифика): межбугорковые борозды I, II и III образуют первую центральную ямку (1fc); I и IV ограничивают вторую центральную ямку (2fc); V обычно впадает в борозду IV. Бугорковые борозды тоньше, сильно варьируют, их названия совпадают с названием бугорков. Например: 1, 2 и 3 prd – борозды протоконида (по Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).

Модуль коронки вычисляется для обобщенной характеристики размеров зуба. Он представляет полусумму мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров коронок:

m cor = (MD cor + VL cor)/2.

Средний модуль зубного ряда можно рассчитать для каждого класса зубов (резцов, премоляров, моляров). Усредненной характеристикой абсолютных размеров зубов обычно служит средний модуль ряда верхних моляров:

По величине этого индекса среди современного человечества выделяют микродонтов (модуль менее 10,20), мезодонтов (от 10,20 до 10,49) и макродонтов (более 10,50). Микродонтизм отмечается у европеоидов, мезодонтизм – у большинства монголоидных народов, макродонтизм – у народов экваториальной расы, а также у американских индейцев и арктических народов.

Индекс коронки (I cor) – это показатель степени вытянутости коронки вдоль зубного ряда, т. е. ее формы. Представляет собой процентное отношение вестибуло-лингвального диаметра к мезио-дистальному:

У антропоидов и ранних гоминид индекс близок к 100. В филогенезе этот индекс повышался, и у современного человека для нижних моляров остался меньше 100, а для верхних – всегда выше 100.

Массивность (robustus) коронки применяется в палеонтологии для оценки общей массы зуба и представляет произведение мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров (Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).

Исследования многочисленных палеоантропологических материалов по многим народам мира показали общую тенденцию: в более поздних популяциях увеличивается частота и интенсивность поражения зубной системы кариесом. При популяционных исследованиях учитывается процент распространения, т. е. отношение количества пораженных индивидуумов к общему количеству исследованных, интенсивность поражений, т. е. доля пораженных зубов на верхней и нижней челюстях индивидуума отдельно.

Морфологические особенности зубов в различных расовых группах. Исследователи уже давно заметили, что наибольшим одонтологическим своеобразием характеризуется монголоидная раса. Было сформулировано понятие «монголоидный зубной комплекс», обозначающее набор признаков, выделяющих монголоидные группы. Теперь можно констатировать, что монголоидным комплексом характеризуются не только монолоиды, но и ряд расовых групп, относящихся к австралоидному и веддоидному расовым типам, вследствие чего специалисты по одонтологии в СССР предпочитают употреблять термины «восточный зубной комплекс», а также «восточный одонтологический ствол» (Зубов А. А., 1973).

Восточный ствол характеризуется значительной выраженностью лопатообразной формы верхних резцов (до 90-100% на медиальных резцах), повышенным процентом дистального гребня тригонида (до 40%), коленчатой складки метаконида (до 50%) и шестого бугорка (до 40%) на первом нижнем моляре, высокой частотой (до 80%) формы 3 борозды 1 ра, понижением процента 4-бугорковых вторых нижних моляров, варианта 2 med (II) на метакониде первого нижнего моляра и часто бугорка Карабелли. Восточный ствол можно в целом противопоставить западному, в который следует включить, хотя и с некоторыми оговорками, представителей европеоидной расы и негроидов Африки.

Западный одонтологический ствол имеет общее «ядро», включающее важнейшие расово-диагностические признаки, и характеризуется прежде всего низким процентом (до 10-15%), лопатообразной формы верхних резцов, низким процентом (до 15%) дистального гребня тригонида, коленчатой складки метаконида (в основном не более 15- 20%) и шестого бугорка (обычно не выше 10%) на первом нижнем моляре. Кроме того, для большинства «западных» групп характерна тенденция к редукции нижних моляров.

В пределах западного ствола наблюдаются довольно значительные вариации по отдельным одонтологическим признакам. Прежде всего нужно отметить своеобразие негро-африканского типа, который отличается резко пониженным процентом бугорка Карабелли (всего 8- 12%), варианта 2 med (II) (менее 15%), ослаблением тенденции нижних моляров к редукции, повышенной (и наивысшей среди всех изученных типов мира) концентрацией внутреннего среднего дополнительного бугорка на первом нижнем моляре. Африка еще очень мало изучена в одонтологическом отношении, поэтому сейчас еще трудно говорить о каких-то одонтологических подтипах в пределах этого континента, зато вариации одонтологических типов европеоидной расы уже достаточно хорошо известны по материалам с территории СССР (Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).

К настоящему времени стало возможно говорить о существовании трех основных ветвей западного ствола на территории Восточной Европы и Кавказа или трех типов: среднеевропейского, северного грацильного и южного грацильного. Первый распространен в основном в средней полосе европейской части РСФСР, на территории Украины, Южной и Центральной Белоруссии, в Литве, в Южной и Западной Латвии, частично в Западной Эстонии. К сожалению, у нас нет данных по многим странам Западной и Восточной Европы, и потому мы не можем сказать, как далеко распространяется этот тип на запад. Пока достоверно известно лишь то, что он глубоко проникает на территорию Болгарии, а также представлен на юге Швеции. Среднеевропейский тип характеризуется наиболее «чистым» западным комплексом одонтологических особенностей: очень низкими частотами лопатообразных резцов, дистального гребня тригонида, коленчатой складки метаконида и шестого бугорка. Наряду с этим обычно высок процент бугорка Карабелли. Весьма важной особенностью средне-европейского типа является слабая тенденция к редукции нижних моляров (доля 4-бугорковых первых нижних моляров редко достигает 10%). Тип в целом довольно стабилен и обнаруживает сравнительно небольшие географические вариации (Рогинский Я. Я., Левин М. Г., 1978).

К северу и к югу от полосы, занятой среднеевропейским типом, лежат зоны распространения грацильных типов – северного и южного. Оба типа сходны по характеру целого комплекса, но различны по отдельным признакам. Сходство заключается, прежде всего, в резко выраженной тенденции к грациализации и редукции нижних моляров.

Частоты 4-бугорковых нижних моляров, как в северных, так и в южных группах могут иногда достигать и даже превышать 30%. Второй характерной общей чертой двух грацильных типов, отличающей их от среднеевропейского типа, является наличие тех или иных признаков восточного одонтологического ствола. На севере к такой «восточной» черте (чаще всего единственной) относится повышение частоты коленчатой складки метаконида (до 30%), а на юге – скорее дистального гребня тригонида (до 10-15%), хотя возможно и повышение процента коленчатой складки. Южный грацильный тип отличается от северного (а также и от среднеевропейского) понижением процента бугорка Карабелли. Любопытно, что в этом отношении он является связующим звеном между среднеевропейским и северным грацильным типами, с одной стороны, и негро-африканским типом – с другой. К этому можно добавить, что именно в группах, принадлежащих к южному грацильному типу, отмечается временами довольно существенное повышение такой «африканской» особенности, как внутренний средний дополнительный бугорок .

Географическое распространение грацильных типов изучено еще недостаточно. В настоящий момент мы можем констатировать, что северный грацильный тип встречается на территориях Эстонии, Восточной Латвии, Северной Белоруссии, Карелии, в северо-западных районах России. Он занимает практически всю территорию Финляндии, отмечен в Северной Польше и Исландии. Черты северного грацильного типа прослеживаются у финно-угорских пародов Поволжья и Западной Сибири. Комплекс черт, в котором сочетается высокий процент коленчатой складки с низкой частотой дистального гребня и более или менее редуцированными нижними молярами, сближает представителей северного грацильного типа с коренным населением Сибири, которое имеет значительно более высокую концентрацию «фоновых» особенностей восточного ствола, таких, как лопатообразная форма резцов и шестой бугорок. На территории Европы доля восточного компонента в разных локальных вариантах северного грацильного типа также неодинакова: наряду с группами, где этот компонент выражен в весьма значительной степени (например, у финнов северо-востока Финляндии), есть примеры почти полного отсутствия восточных показателей при наличии характерной грацилизации нижних моляров (русские Псковской и Новгородской областей). По-видимому, в Северной Европе и в Прибалтике существуют также другие варианты западного ствола, родственные северному грацильному и среднеевропейскому типам. Встречаются на севере Европы также одонтологические комплексы, несущие в своем составе чужеродные компоненты, принесенные из отдаленных регионов, например ненцы.

Южный грацильный тип распространен на территориях Кавказа, Северной Индии, в Болгарии (Фракийская низменность), частично в Средней Азии и Поволжье, большей частью в виде примесей. По-видимому, он имеет широкий ареал, включающий южные районы Европы и Азии, но известные материалы пока не позволяют определить точные границы этого ареала.

В пределах восточного ствола также наблюдаются значительные вариации по отдельным одонтологическим признакам, что со временем, несомненно, позволит выделить четко очерченные типы. Сейчас можно констатировать, что наиболее «концентрированные» восточные комплексы, обладающие практически всем набором восточных черт в их максимально полном выражении, отмечаются в Центральной Азии, прежде всего в Монголии. К северу лежит область распространения одонтологических типов Сибири, для которых общей чертой является резкое понижение частот дистального гребня тригонида (иногда до 4-5%). На западе Сибирского региона наблюдается также понижение процента лопатообразных резцов, по всей территории нередки случаи грацилизации нижних моляров.

Южная ветвь монголоидной расы, а также группы веддоидного происхождения характеризуются значительным снижением частот лопатообразных резцов, наряду с обычными, «монгольскими» значениями частот дистального гребня тригонида, коленчатой складки и других восточных признаков.

Австралийские аборигены в одонтологическом отношении весьма близки к монголоидным вариантам Центральной Азии. Данных по Океании пока немного, но, судя по частотам лопатообразных резцов, этот регион в одонтологическом отношении скорее всего близок к представителям южноазиатской расы.

Американоиды (если судить по материалам с территории Перу) имеют выраженный восточный зубной комплекс, занимающий промежуточное положение между классическим «полным» комплексом монголов и населением Сибири, с которым американские индейцы имеют характерную общую черту: пониженный процент дистального гребня тригонида.

Восточный и западный одонтологические стволы образуют широкий спектр смешанных комплексов, примером чего может служить Среднеазиатско-Казахстанский регион, включающий бесчисленное множество переходных метисных вариантов – от достаточно концентрированного восточного комплекса (казахи, киргизы) до почти чисто западного (некоторые группы Памира). В качестве основного европеоидного одонтологического компонента территории Средней Азии и Казахстана выступает южный грацильный тип, но прослеживаются также и черты среднеевропейского типа (Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В., 1999; Никитюк Б. А., 2000).

Используемый в этнической одонтологии комплекс диагностических признаков может быть расширен за счет системы одонтоглифики, а также за счет некоторых измерительных признаков (если речь идет о краниологическом материале). Размеры зубов в ряде случаев обнаруживают некоторую расовую специфичность. Например, крупными размерами зубов характеризуются австралоиды, американоиды, представители арктической расы. Четкой связи с большими расами измерительные признаки зубов, однако, не обнаруживают (Т. И. Алексеева и др., 1989).

Несмотря на большое разнообразие одонтологических типов, все человечество объединяется фундаментальными морфологическими особенностями зубной системы, носящими эволюционно прогрессивный характер, и может быть противопоставлено как единое целое неандертальскому человеку в одонтологическом отношении. Такие особенности зубов неандертальцев, как отсутствие мезиодистальной редукции дистальных верхних моляров, крайне массивные (особенно по вестибулолингвальному диаметру) резцы и клыки, особая структура тригонида нижних моляров с широким, сложным «дистоосевым» гребнем, тавродонтизм, не могут быть констатированы у современных рас вообще либо не образуют комплекса ни в одной из современных рас. По характеру морфологии зубной системы человек наших дней заметно отличается даже от ископаемого человека современного вида в связи с тем, что некоторые неандертальские особенности «переступили» эволюционную грань между неандертальцем и Homo sapiens и сохранялись в течение долгого времени у представителей верхнепалеолитического и даже мезолитического человечества, постепенно элиминируясь по мере приближения к современности. В частности, у всех современных рас резко усилилась степень редукции тех или иных элементов зубной системы. При этом, если в какой-либо из расовых групп наблюдается низкий уровень редукции в одной части системы, в другом ее отделе непременно находятся признаки редукционного комплекса. Так, например, у эскимосов крайне низкий уровень редукции нижних моляров сочетается с предельно высоким по мировому масштабу уровнем редукции моляров верхней челюсти (Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).

Изменения признаков, связанные с редукционным процессом, носят характер устойчивой, одинаково направленной в разных расовых группах эпохальной тенденции. Есть много данных, указывающих на то, что эпохальные изменения зубной системы не прекращались в течение последних веков. Расовая либо географическая специфика этого процесса заключается не в его направлении, а лишь в периодах времени, на которые приходятся «пики» изменения признаков. За последние века нарастала частота редуцированных форм верхних моляров, скученного расположения зубов (краудинга), бугорка Карабелли, менялись размерные характеристики зубов. Есть основания думать, что процесс этот продолжается. Его расовая нейтральность и универсальность лишний раз заставляют рассматривать человечество как единое динамичное целое.

Вопрос о факторах эволюции зубной системы и образования современных одонтологических комплексов не может считаться решенным. По-видимому, в этом процессе в разное время сыграли роль такие факторы, как общий ход эволюции черепа, изменения состава и структуры пищи, массовый характер патологических поражений зубов (прежде всего кариеса), наконец, изоляция. Последняя, вероятно, была основным фактором, приведшим древнее человечество на рубеже становления Homo sapiens к первичному (надрасовому) делению на западный и восточный одонтологические стволы (Зубов А. А., 1973; Рогинский Я. Я., Левин М. Г., 1978; Т. И. Алексеева и др., 1989; Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В., 1999; Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).