- •О. В. Калмин, т. Н. Галкина медицинская антропология Учебное пособие

- •Содержание

- •Антропология: общие понятия. Основные этапы развития антропологии Истоки развития антропологических знаний

- •Становление антропологии в России Истоки антропологических исследований в России (XVIII в.)

- •Антропологические работы к.М. Бэра (первая половина XIX в.)

- •Антропология в XIX в.: общественный и научный интерес к науке

- •Антропологическая «школа» а.П. Богданова

- •Д.Н. Анучин: развитие традиций и новые идеи

- •«Советский период» российской антропологии

- •Антропология как наука

- •Медицинская антропология

- •Возрастная антропология. Периодизация индивидуального развития. Регуляция развития и роста. Акцелерация, децелерация и ретардация

- •Основные этапы развития организма. Схемы возрастной периодизации

- •Видовая продолжительность жизни

- •Факторы регуляции роста и развития организма

- •Акселерация соматического развития детей и подростков

- •Биологический возраст. Показатели биологического возраста.

- •Зубной возраст

- •Скелетная зрелость

- •Критерии половой зрелости

- •Морфологическая зрелость

- •Традиционные методы антропологии. Описательные методы исследования.

- •Описательные методы исследования в антропологии.

- •Измерительные методы исследования в антропологии. Техника измерений антропометрических признаков.

- •Основные требования к проведению антропометрического исследования

- •Организация и техническое оснащение антропометрии

- •Антропометрический инструментарий

- •Антропометрические точки

- •Антропометрические точки на туловище

- •Антропометрические точки на верхней конечности

- •Антропометрические точки на нижней конечности

- •Антропометрические точки головы (Рис. 26)

- •Основные размеры головы

- •Основные размеры туловища

- •Техника определения физиометрических признаков

- •Физиометрический инструментарий

- •Определение мышечной силы

- •Физическое развитие и его показатели. Индексы пропорциональности, компонентный состав и площадь поверхности тела

- •Определение состава тела

- •Введение в конституциологию. Понятие общей и частной конституции. Конституциология и современная биомедицинская антропология

- •Факторы формирования конституции

- •Варианты конституциональных схем. Анатомическая конституция. Патологические конституции.

- •Морфологические (соматологические) схемы

- •Конституциональные схемы в.В. Бунака

- •Женская конституция по и.Б. Галанту

- •Соматотипы детей и подростков по в.Б.Штефко и а.Д.Островскому

- •Конституции у. Шелдона

- •Система б. Хит и л. Картер

- •Конституции по в.П.Чтецову, м.И.Уткиной и н.Ю.Лутовиновой

- •Функциональные (физиологические) аспекты конституции

- •Психологические аспекты конституциологии

- •Взгляды э. Кречмера

- •Работы у. Шелдона

- •Группы крови и их распределение в этно-территориальных группах.

- •Иммунные системы крови

- •Система ав0

- •Система Rhesus

- •Система Gm

- •Тканевая иммунная система

- •Сывороточные белки и ферменты

- •Значение групповых свойств крови

- •Кожа. Общие данные о строении кожи. Придаточные образования кожи. Дерматоглифика: морфология пальцевых узоров.

- •Методы статистической обработки результатов антропологического исследования

- •Наследственность и изменчивость как предмет изучения антропологии. Общее понятие об антропогенетике и «евгенике». Анатомическая изменчивость Общее понятие об изменчивости и наследственности

- •Методы антропогенетических исследований

- •Генетические различия между группами современных людей и основы расообразования

- •Принципы анатомической изменчивости

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость скелета Общие сведения о строении и функциях скелета

- •Вариации структуры основных отделов скелета

- •Осевой скелет

- •Скелет верхней конечности

- •Скелет стопы

- •Пропорции длинных костей

- •Внутренняя структура длинных костей

- •Возрастные изменения скелета

- •Половой диморфизм

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость черепа Развитие черепа в эмбриональном периоде

- •Развитие черепа в постнатальном периоде

- •Особенности черепа человека. Возрастная и индивидуальная изменчивость черепа

- •Мозговой отдел

- •Лицевой отдел

- •Антропологическая одонтология. Различие морфологии зубов в различных расовых и этнических группах.

- •Строение тканей зуба

- •Физиологические виды прикуса

- •Аномальные виды прикуса

- •Зубная формула

- •Постоянные зубы

- •Временные (молочные зубы)

- •Развитие и прорезывание зубов

- •Аномалии развития зубов (Калмин о.В., Калмина о.А., 2004)

- •Стирание зубов

- •Сравнительная морфология зубов

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость пищеварительной системы

- •Общие вопросы

- •Возрастные изменения пищеварительной системы

- •Внутри- и межгрупповая изменчивость

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость дыхательной системы Развитие дыхательной системы в эмбриогенезе.

- •Общие вопросы

- •Механизм дыхания

- •Возрастные особенности органов дыхательной системы

- •Внутригрупповая и межгрупповая изменчивость морфологических показателей

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость мочеполового аппарата Общие вопросы

- •Развитие мочевыделительной системы и возрастные изменения

- •Анатомическая изменчивость строения почки

- •Половые органы.

- •Развитие половой системы

- •Общие закономерности строения, количественные характеристики и возрастные особенности органов половой системы Мужские половые органы

- •Женские половые органы

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость сердечно-сосудистой системы.

- •Кровеносная система Общие принципы строения

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость центральной и периферической нервной системы Общие сведения

- •Нервная ткань

- •Развитие нервной системы в филогенезе

- •Развитие нервной системы в онтогенезе.

- •Спинной мозг. Общая характеристика. Возрастные и индивидуальные особенности.

- •Головной мозг.

- •Возрастные и индивидуальные особенности головного мозга.

- •Соматическая часть периферической нервной системы.

- •Автономная вегетативная нервная система

- •Отличия автономной нервной системы от анимальной.

- •Варианты строения автономной нервной системы

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость органов чувств

- •Зрительный анализатор

- •Слуховой и вестибулярный анализаторы

- •Обонятельный анализатор

- •Вкусовой анализатор

- •Кожный анализатор

- •Литература

Осевой скелет

Позвоночный столб. Позвоночная формула. Типичный вариант позвоночной формулы человека: C7Th12L5S5Co3. Изменение общего числа позвонков встречается весьма редко. Более часты вариации на границах отделов, заключающиеся в перемещении их в краниальном или каудальном направлении обычно на один сегмент, или наличии позвонков, сочетающих черты строения разных отделов позвоночника (например, вариации формы и положения суставных отростков и фасеток на Th12 и L1). Частота таких вариантов резко увеличивается в краниокаудальном направлении. Очень редко отмечены сдвиги на шейно-затылочной границе. Ассимиляция атланта (его слияние с черепом) наблюдается в разных сериях в 0,1-2% случаев. Столь же редка и манифестация проатланта – выявление элементов позвонка в области затылочного отверстия, чаще всего в виде гребней по его краям. Эта аномалия интересна в сравнительно-анатомическом аспекте, так как демонстрирует общность происхождения хордальной части черепа и осевого скелета. Более обычны вариации пояснично-крестцовой границы, особенно сакрализация L5, под которой подразумевается та или иная степень включения его в крестец (от 6-8 до 60%), реже (до 4%), встречается противоположный сдвиг – люмбализация. На нижней границе крестца более частым вариантом также является сакрализация.

Длина докрестцового отдела позвоночного столба весьма стабильна: коэффициент вариации этого размера всего 4-6%, в то время как для длины крестца и копчика он составляет соответственно 10 и 26%. Типичное для человека число докрестцовых позвонков (24) встречается в 85-95% случаев: отклонения (23 или 25 позвонков) наблюдаются примерно с одинаковой частотой. Вопрос о групповых различиях остается открытым; некоторые исследователи признают их существование. Обнаруживается связь этого признака с полом: вариант с 25 сегментами вдвое чаще отмечен у мужчин, с 23 сегментами – у женщин. То же относится и к вариантам строения крестца: 4-позвонковый тип чаще наблюдается у женщин, а 6-позвонковый – у мужчин (Б. А. Никитюк, В. П. Чтецов, 1990).

В сравнительно-анатомическом ряду приматов от низших форм к высшим существует тенденция к редукции числа докрестцовых позвонков и укреплению крестцового отдела. Основные изменения позвоночной формулы в филогенезе происходят на границе докрестцового отдела, что подтверждается и палеонтологическими данными. По-видимому, позвоночная формула в онтогенезе человека и других приматов определяется рано, что соответствует данным о ранней детерминации ее в онто- и филогенезе других позвоночных. Численные вариации позвонков имеют наследственную основу. Для человека это было показано данными близнецовых и семейных исследований: при этом наследуется сама тенденция к краниальному (каудальному) сдвигу, использующаяся даже для антропологического доказательства отцовства (Мартин, Заллер, 1958).

Формирование хрящевого позвоночного столба начинается у двухмесячного эмбриона. В первые годы жизни позвоночный столб растет быстрее, чем длина тела, в дальнейшем его рост замедляется. Завершается его развитие к 25 годам. У новорожденных и детей первого года жизни межпозвоночные диски составляют 39%, в 9 лет – 33, у взрослых – 25% длины позвоночного столба. С возрастом (20-60 лет) высота тел большей части позвонков и дисков уменьшается (Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).

Форма позвоночного столба. Позвоночный столб в целом имеет изгибы в сагиттальной плоскости: кпереди (лордоз) в шейном и поясничном отделах, кзади (кифоз) в грудном и крестцовом отделах. S-образная форма позвоночника создает наиболее благоприятные условия для балансирования головы при минимальных мышечных затратах (шейный лордоз) и для поддержания выпрямленного положения тела (поясничный лордоз), а также обеспечивает его эластичность. Шейный и поясничный лордозы появляются в эволюции человека в связи с прямохождением, т. е. значительно позже, чем грудной кифоз, характерный для четвероногих млекопитающих. Изгибы во фронтальной плоскости связаны с асимметрией положения внутренних органов и ролью праворукости в процессе трудовой деятельности. Типичное для человека развитие изгибов позвоночного столба формируется в онтогенезе лишь к 6-7 годам.

Наибольший интерес представляют лордозы, прежде всего поясничный, развивающийся в связи с прямохождением и едва намеченный лишь у некоторых высших обезьян: изредка у гиббонов и горилл. В онтогенезе поясничный лордоз появляется сравнительно поздно, лишь после формирования других изгибов; у женщин он, как правило, отчетливее, чем у мужчин. На живых людях показана слабая положительная связь длин поясничного и шейного лордоза, отрицательная – с длиной грудного кифоза.

Выделяется несколько вариантов развития поясничного лордоза на основе вертикального поясничного указателя, т. е. процентного отношения суммы задних высот тел поясничных позвонков к сумме передних. Его рубрикация: до 97,9 – курторахия, от 98 до 101,9 – орторахия, 102 и более – койлорахия. Варьирует и положение «переходного позвонка», т. е. первого в ряду поясничных сегментов, у которого передняя высота тела превышает заднюю. Обычно это L3 или L4, но нередко и L5. По всем этим индексам существуют групповые вариации. Так, для вертикального поясничного указателя они составляют 95,8-106,8. Курторахидный тип свойствен европейцам, некоторым группам американских индейцев, масаям; орторахидный – японцам. В формировании поясничного лордоза большое участие принимают и межпозвонковые диски: их клиновидная форма нивелирует межгрупповые различия и обусловливает у живых людей курторахию как типичный вариант у современного человека. Гораздо сложнее судить по остеологическим материалам о развитии шейного лордоза, почти полностью обусловленного межпозвонковыми дисками. Рентгеноморфологические исследования свидетельствуют о большой вариабельности в конфигурации шейного отдела позвоночного столба в норме

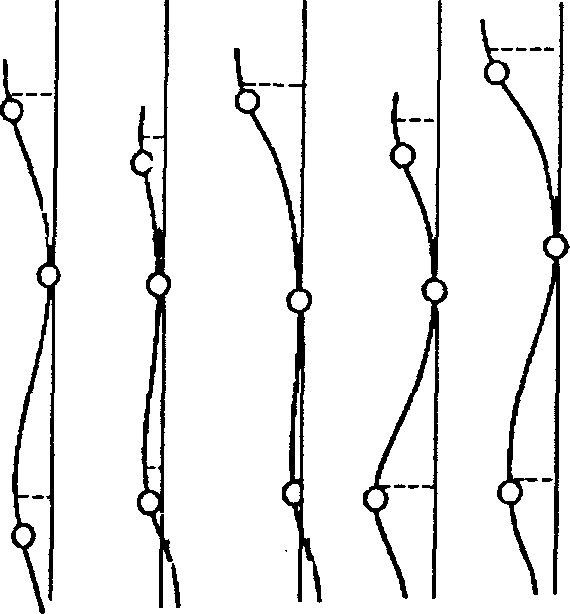

В зависимости от степени выраженности изгибов различают несколько типов осанки (Рис. 47). Умеренно выраженная изогнутость всех отделов позвоночного столба формирует нормальную осанку (I тип).

Слабо выраженная изогнутость позвоночного столба дает выпрямленную осанку (II тип), отличающуюся сглаживанием всех физиологических изгибов. При этом спина выпрямлена, грудь несколько выступает вперед (Никитюк Б. А., Чтецов В. П., 1990)..

Резко выраженная изогнутость позвоночника в грудном отделе создает сутуловатую осанку (III тип) с увеличенной глубиной шейного изгиба и соответственным уменьшением поясничного изгиба. При этом грудная клетка уплощена, плечи сведены вперед, голова опущена.

Резко выраженная изогнутость позвоночного столба в поясничном отделе приводит к лордической осанке (IV тип), при которой отмечаются усиление поясничного изгиба и уменьшение глубины шейного изгиба. Живот выпячен или отвисает.

Чрезмерная изогнутость одновременно в шейном и поясничном отделах позвоночника формирует кифотическую осанку (V тип). Этот вид нарушения осанки сопровождается сведением плеч кпереди, выпячиванием живота, опусканием головы. Локтевой и коленный суставы обычно полусогнуты.

Рис. 47. Контуры позвоночного столба при пяти типах осанки (по данным О.Н.Аксеновой).

I – нормальная, II – выпрямленная, III – сутуловатая, IV-лордическая, V – кифотическая

В различных возрастах неодинакова частота встречаемости разных типов осанки. Так у детей наиболее часто встречается лордический тип осанки, обусловленный слабым мышечным тонусом. В зрелом возрасте сагиттальная кривизна пояснично-крестцового отдела позвоночного столба уменьшается в связи с уменьшением угла наклона таза к вертикали и увеличением кривизны верхнего отдела позвоночного столба. У женщин это выражено больше, чем у мужчин. В старческом возрасте усиливается уплощение поясничного лордоза и увеличение грудного кифоза.

Крестец. «Гоминидный тип» крестца – относительно широкий и короткий, с вогнутой передней поверхностью, выраженным мысом и значительным развитием сочленовных поверхностей с тазом. Наиболее частый вариант у человека (60%) – формирование сочленения с тазовой костью за счет S1, S2 и S3 (частично), однако наблюдаются отклонения в обоих направлениях. У женщин число «истинных», т. е. участвующих в сочленении с тазовыми костями, крестцовых позвонков обычно меньше, чем у мужчин.

Половые различия выражены также в соотносительном развитии сагиттального и поперечного размеров крыльев крестца (индекс выше у мужчин) и его общей форме.

На основе широтно-высотного индекса выделяются следующие классы: до 99,9 – долихохиерия; 100-105,9 – мезо(субплати)хиерия; 106 и выше – платихиерия (от греч. hieros – тазовая кость). Групповые вариации для мужчин: 91,4-112,4; для женщин – 101,3-115,8. Индивидуальные вариации: 67,0-159,0. Половые различия перекрывают групповые: так почти все женские крестцы плати(субплати)хиерические.

Индивидуальная изменчивость строения крестца значительна. Из числа аномалий особый интерес представляет расщепленная ость (spina bifida occulta), встречающаяся в популяциях современного человека с разной частотой (например, в 5-36% в Западной Европе). У ископаемых людей этот признак иногда наблюдается очень часто.

Помимо крестца для определения пола на позвоночном столбе используются атлант (особенно его ширина) и осевой позвонок (длина, ширина, высота тела, развитие «зуба») (Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В., 1999).

Грудная клетка. Грудная клетка человека имеет специфическую форму, уплощенную в переднезаднем направлении и расширенную в поперечном. Другая отличительная черта грудной клетки человека – ее укороченность, сопровождающаяся укорочением и расширением грудины.

Грудина. В отличие от палочковидной сегментированной грудины низших обезьян тело грудины человека в зрелом состоянии представляет собой широкую плоскую пластинку, расширяющуюся книзу. Этот «гоминидный тип» встречается у человека наиболее часто (60-70%). В остальных случаях наблюдаются «паноидный» (узкое тело с параллельными краями) и «понгоидный» (широкое тело с параллельными краями) варианты.

Половой диморфизм проявляется как в абсолютных размерах, так и в пропорциях грудины. Длина грудины у мужчин абсолютно и относительно больше, чем у женщин. Вариации абсолютной длины (с мечевидным отростком) составляют 155-235 мм у мужчин и 140-205 мм у женщин. Относительная длина кости (к длине тела) равна в среднем соответственно 9,59 и 9,08. Половые различия в основном определяются вариациями длины тела грудины, последняя не связана с длиной рукоятки. Индивидуальная вариабельность проявляется в форме верхнего края грудины: отчетливая яремная вырезка отмечена в 65% случаев, плоский или выпуклый край – в 24%, в 7% описаны надгрудинные бугорки; возможны групповые различия. Отверстие грудины отмечено у европейцев в 6,9%.

Ребра. Колебания числа ребер незначительны. По данным флюорографического и рентгенографического обследования свыше 500 тыс. человек, «шейные ребра» (на С7) встречаются всего в 0,3-0,5%, у женщин значительно чаще, чем у мужчин. Отсутствие I пары ребер наблюдается примерно в 1% случаев. На нижней границе грудной клетки отмечается как отсутствие XII пары ребер (0,3- 2,8%), так и наличие «поясничных ребер» на L1 (0,7-14%). Обращает на себя внимание повышенная изменчивость длины XII пары: от 20 до 270 мм; коэффициент вариации около 26%. Рудиментарные ребра (длина меньше 5 см) обнаруживают картину редукции: истончение компакты, атипичные редкие остеоны с малым числом циркулярных костных пластинок. XI пара значительно менее изменчива (коэффициент вариации 8,6%). I пара существенно варьирует по форме, но не по размерам: при равной в среднем длине с XII парой ее коэффициент вариации почти в 4 раза меньше, остеонная структура типичная, без признаков редукции.

На ранних стадиях эмбрионального развития ребра человека имеют прямолинейное направление, их искривленность появляется в конце 2-гомес, скрученность – на 7-8-м мес. Для ребра человека типичны удлиненная и уплощенная шейка, уплощенная головка, овально-выпуклый бугорок, изгиб тела и искривление грудинного конца, поперечное сечение имеет овальную форму. Вместе с тем наблюдаются значительные вариации массивности и формы поперечника ребер: от «ножевидных», толщиной до 2,5 мм, до очень массивных. Гипертрофированная массивность, с мощным развитием медиального гребня, составляющего дно реберного желобка, и округленно-треугольным сечением типична для неандертальского человека (Никитюк Б. А., 2000; Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).