- •О. В. Калмин, т. Н. Галкина медицинская антропология Учебное пособие

- •Содержание

- •Антропология: общие понятия. Основные этапы развития антропологии Истоки развития антропологических знаний

- •Становление антропологии в России Истоки антропологических исследований в России (XVIII в.)

- •Антропологические работы к.М. Бэра (первая половина XIX в.)

- •Антропология в XIX в.: общественный и научный интерес к науке

- •Антропологическая «школа» а.П. Богданова

- •Д.Н. Анучин: развитие традиций и новые идеи

- •«Советский период» российской антропологии

- •Антропология как наука

- •Медицинская антропология

- •Возрастная антропология. Периодизация индивидуального развития. Регуляция развития и роста. Акцелерация, децелерация и ретардация

- •Основные этапы развития организма. Схемы возрастной периодизации

- •Видовая продолжительность жизни

- •Факторы регуляции роста и развития организма

- •Акселерация соматического развития детей и подростков

- •Биологический возраст. Показатели биологического возраста.

- •Зубной возраст

- •Скелетная зрелость

- •Критерии половой зрелости

- •Морфологическая зрелость

- •Традиционные методы антропологии. Описательные методы исследования.

- •Описательные методы исследования в антропологии.

- •Измерительные методы исследования в антропологии. Техника измерений антропометрических признаков.

- •Основные требования к проведению антропометрического исследования

- •Организация и техническое оснащение антропометрии

- •Антропометрический инструментарий

- •Антропометрические точки

- •Антропометрические точки на туловище

- •Антропометрические точки на верхней конечности

- •Антропометрические точки на нижней конечности

- •Антропометрические точки головы (Рис. 26)

- •Основные размеры головы

- •Основные размеры туловища

- •Техника определения физиометрических признаков

- •Физиометрический инструментарий

- •Определение мышечной силы

- •Физическое развитие и его показатели. Индексы пропорциональности, компонентный состав и площадь поверхности тела

- •Определение состава тела

- •Введение в конституциологию. Понятие общей и частной конституции. Конституциология и современная биомедицинская антропология

- •Факторы формирования конституции

- •Варианты конституциональных схем. Анатомическая конституция. Патологические конституции.

- •Морфологические (соматологические) схемы

- •Конституциональные схемы в.В. Бунака

- •Женская конституция по и.Б. Галанту

- •Соматотипы детей и подростков по в.Б.Штефко и а.Д.Островскому

- •Конституции у. Шелдона

- •Система б. Хит и л. Картер

- •Конституции по в.П.Чтецову, м.И.Уткиной и н.Ю.Лутовиновой

- •Функциональные (физиологические) аспекты конституции

- •Психологические аспекты конституциологии

- •Взгляды э. Кречмера

- •Работы у. Шелдона

- •Группы крови и их распределение в этно-территориальных группах.

- •Иммунные системы крови

- •Система ав0

- •Система Rhesus

- •Система Gm

- •Тканевая иммунная система

- •Сывороточные белки и ферменты

- •Значение групповых свойств крови

- •Кожа. Общие данные о строении кожи. Придаточные образования кожи. Дерматоглифика: морфология пальцевых узоров.

- •Методы статистической обработки результатов антропологического исследования

- •Наследственность и изменчивость как предмет изучения антропологии. Общее понятие об антропогенетике и «евгенике». Анатомическая изменчивость Общее понятие об изменчивости и наследственности

- •Методы антропогенетических исследований

- •Генетические различия между группами современных людей и основы расообразования

- •Принципы анатомической изменчивости

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость скелета Общие сведения о строении и функциях скелета

- •Вариации структуры основных отделов скелета

- •Осевой скелет

- •Скелет верхней конечности

- •Скелет стопы

- •Пропорции длинных костей

- •Внутренняя структура длинных костей

- •Возрастные изменения скелета

- •Половой диморфизм

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость черепа Развитие черепа в эмбриональном периоде

- •Развитие черепа в постнатальном периоде

- •Особенности черепа человека. Возрастная и индивидуальная изменчивость черепа

- •Мозговой отдел

- •Лицевой отдел

- •Антропологическая одонтология. Различие морфологии зубов в различных расовых и этнических группах.

- •Строение тканей зуба

- •Физиологические виды прикуса

- •Аномальные виды прикуса

- •Зубная формула

- •Постоянные зубы

- •Временные (молочные зубы)

- •Развитие и прорезывание зубов

- •Аномалии развития зубов (Калмин о.В., Калмина о.А., 2004)

- •Стирание зубов

- •Сравнительная морфология зубов

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость пищеварительной системы

- •Общие вопросы

- •Возрастные изменения пищеварительной системы

- •Внутри- и межгрупповая изменчивость

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость дыхательной системы Развитие дыхательной системы в эмбриогенезе.

- •Общие вопросы

- •Механизм дыхания

- •Возрастные особенности органов дыхательной системы

- •Внутригрупповая и межгрупповая изменчивость морфологических показателей

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость мочеполового аппарата Общие вопросы

- •Развитие мочевыделительной системы и возрастные изменения

- •Анатомическая изменчивость строения почки

- •Половые органы.

- •Развитие половой системы

- •Общие закономерности строения, количественные характеристики и возрастные особенности органов половой системы Мужские половые органы

- •Женские половые органы

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость сердечно-сосудистой системы.

- •Кровеносная система Общие принципы строения

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость центральной и периферической нервной системы Общие сведения

- •Нервная ткань

- •Развитие нервной системы в филогенезе

- •Развитие нервной системы в онтогенезе.

- •Спинной мозг. Общая характеристика. Возрастные и индивидуальные особенности.

- •Головной мозг.

- •Возрастные и индивидуальные особенности головного мозга.

- •Соматическая часть периферической нервной системы.

- •Автономная вегетативная нервная система

- •Отличия автономной нервной системы от анимальной.

- •Варианты строения автономной нервной системы

- •Развитие, индивидуальная и возрастная изменчивость органов чувств

- •Зрительный анализатор

- •Слуховой и вестибулярный анализаторы

- •Обонятельный анализатор

- •Вкусовой анализатор

- •Кожный анализатор

- •Литература

Кожа. Общие данные о строении кожи. Придаточные образования кожи. Дерматоглифика: морфология пальцевых узоров.

Кожа образует общий покров тела человека, защищающий организм от вредных воздействий извне. Она выполняет также функции органа чувств, при помощи которого воспринимаются осязательные, болевые и температурные раздражения. Кожа участвует в терморегуляции, выполняет дыхательную и выделительную функции.

Общая поверхность кожи у взрослого человека равна примерно 1,5-1,8 м2.

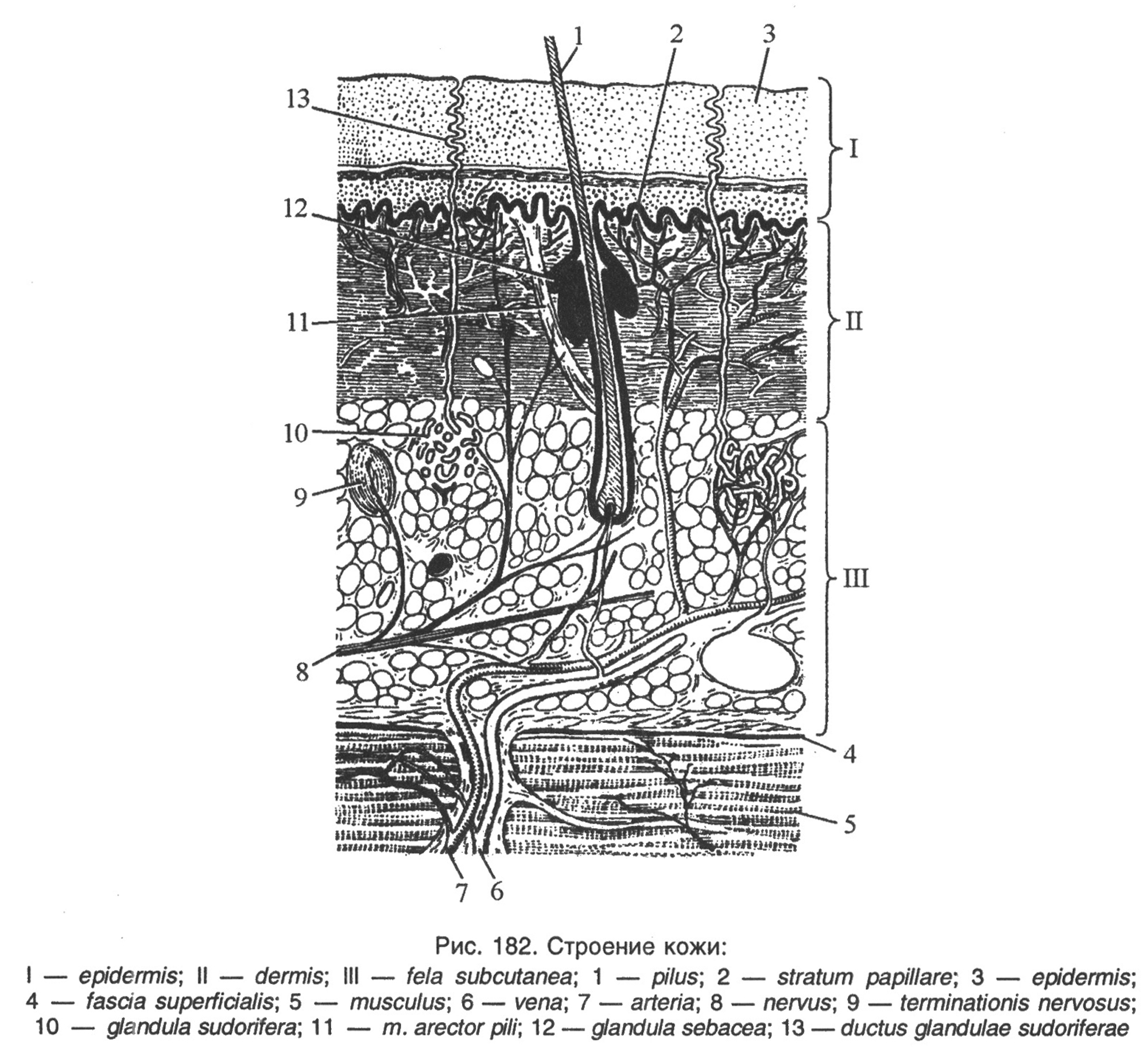

Рис. 42. Строение кожи (Гайворонский И.В., 2000).

I – epidermis; II – dermis; III – tela subcutanea; 1 – pilus; 2 – stratum papillare; 3 – epidermis; 4 – fascia superficialis; 5 – musculus; 6 – vena; 7 – arteria; 8 – nervus; 9 – terminations nervosus; 10 – glandulа sudorifera; 11 – musculus arector pili; 12 – glandula sebacea; 13 – ductus glandulae sudoriferae.

Кожа состоит из поверхностного эпителиального слоя, происходящего из эктодермы, и более глубокого соединительнотканного слоя – собственно кожи, или дермы, развивающегося из мезодермы (Рис. 42). С подлежащими тканями кожа соединяется подкожной основой, в которой между соединительнотканными пучками залегают жировые клетки, образующие жировые дольки (Сапин М. Р., Билич Г. Л., 2000).

В эпидермисе различают поверхностный роговой слой, состоящий из плоских ороговевших клеток; светлый (блестящий) слой; затем зернистый, в клетках которого содержатся зернышки кератогиалина; шиповатый с наиболее выраженными межклеточными контактами, и, наконец, более глубокий базальный ростковый, или мальпигиевый, слой. Ростковый слой состоит из цилиндрических и многоугольных, содержащих вертикально вытянутое ядро эпителиальных клеток. В клетках и межклеточных пространствах мальпигиевого слоя заложен пигмент кожи. Этот слой граничит с кориумом, отделяясь от него бесструктурной основной перегородкой.

Такое строение эпидермиса особенно выражено на ладонях и подошвах. На других участках тела (голова, живот) в эпидермисе отчетливо выражены все слои, кроме блестящего (Ковешников В. Г., Никитюк Б. А., 1992).

Дерма (кориум), или собственно кожа, состоит из волокнистой соединительной ткани. Между коллагеновыми соединительнотканными волокнами находятся эластичные волокна, от которых зависит эластичность кожи. Кориум подразделяется на сосочковый и ретикулярный (сетчатый) слои. Сосочки первого слоя вдаются в эпидермис. На ладонях и подошвах они развиты больше, чем на других частях тела. В коже ушных раковин и промежности сосочки отсутствуют (Гайворонский И.В., 2000).

Строение и толщина кожи варьируют на разных участках тела. У взрослого мужчины на туловище, шее, большей части головы толщина кожи около 1,8 мм. Наиболее толстая кожа отмечена на ладонях и подошвах, на спине, в ягодичной области; на веках и ушных раковинах кожа более тонкая. У женщин кожа тоньше, чем у мужчин. По толщине кожи существуют и некоторые межпопуляционные различия, наиболее заметные на коже головы и лица. Индивидуальные вариации толщины кожи обусловлены главным образом количеством отлагаемого жира в подкожной основе (Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В., 1999)..

Толщина жирового слоя также неодинакова на разных участках тела. В наибольшем количестве жировая ткань залегает в области живота, подошв и ягодиц. В некоторых местах образуются даже так называемые жировые подушки. В ягодичной области, например, у женщин некоторых южноафриканских племен (готтентоты и бушмены) жироотложение достигает очень больших размеров (стеатопегия) (Богатенков Д. В., Дробышевский С. В.).

В целом жироотложение зависит от питания, общего метаболизма, пола и возраста. Образование жировых складок очень характерно для младенческого возраста. Подкожная основа у мужчин беднее жиром, чем у женщин.

С возрастом усиливается слущивание поверхностных чешуек эпидермиса, происходит периодическое сдавливание его росткового слоя и сосочкового слоя дермы, что уменьшает эластичность кожи и ведет к образованию морщин. В старческом возрасте образование морщин на лице особенно усиливается после выпадения зубов и редукции альвеолярного отростка челюсти.

Различие в толщине и строении кожи, а также ее возрастные изменения у разных рас мало изучены. Но известно, что у бушменов и готтентотов сильная морщинистость кожи наблюдается даже в молодом возрасте. В некоторых монголоидных группах морщинистость лица выражена слабо благодаря хорошо развитой подкожной основе (Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).

В коже заложены потовые и сальные железы. Сальная железа представляет собой вырост эпителия наружного корневого влагалища волоса. Протоки сальных желез открываются почти всегда в волосяные сумки (мешочки), их секрет служит смазкой для волос и эпидермиса кожи. Сальные железы рассеяны по всему телу, их нет только в коже ладоней и подошв. Деятельность сальных желез наиболее активна в период полового созревания, к старости она уменьшается.

Потовая (обычная) мерокриновая железа состоит из длинной трубочки, конец которой свернут в клубочек, залегающий обычно на границе между дермой и подкожной основой. Ее выходной проток проходит между двумя сосочками сосочкового слоя дермы и открывается на поверхности эпидермиса. Потоотделение – это один из способов теплоотдачи и выведения из организма вредных продуктов обмена. В коже людей насчитывается около 2 млн. потовых желез. Общее число желез варьирует у отдельных людей, но их количественное распределение у разных расовых групп на аналогичных участках тела почти одинаково.

В подмышечных впадинах, на лобке и в паховых сгибах кроме сальных и обычных потовых желез в коже имеются потовые апокриновые железы. Как и обычные потовые, они состоят из трубочек, образующих более рыхлые клубочки. Эти железы крупнее, кроме того, их протоки всегда открываются в волосяные сумки и выделяют вещество, обусловливающее специфический запах. Апокриновые железы начинают секретировать с наступлением половой зрелости. В старости их деятельность угасает. У человека они развиты слабо, в то время как у животных эти железы служат для взаимного привлечения полов по запаху (Сапин М. Р., Билич Г. Л., 2000).

Особой разновидностью апокриновых желез являются расположенные экзоэпителиально (подкожно) молочные железы. Это две альвеолярно-трубчатые железы, лежащие симметрично на передней поверхности грудной клетки в области III-VII ребер по среднеключичной линии. Многочисленные протоки желез открываются на вершине сосков, расположенных в центре желез. Соски окружены темнопигментированным участком кожи – околососковым кружком. Начальные стадии формирования молочной железы (закладка на 6-й неделе внутриутробного развития и формирование соска в течение двух первых лет после рождения) у мальчиков и девочек одинаковы. Однако полного развития железа достигает только у женщин в связи с функцией вскармливания младенца. У мужчин в период полового созревания происходит небольшое кратковременное набухание железистой ткани. Более подробно стадии развития молочных желез рассмотрены в связи с описанием вторичных половых признаков. У взрослых женщин различают две формы желез – полушаровидную и коническую. Старые авторы (Ж. Деникер и др.) указывают на этнические различия в форме молочных желез (Тегако Л.И., Саливон И.И., 1997).

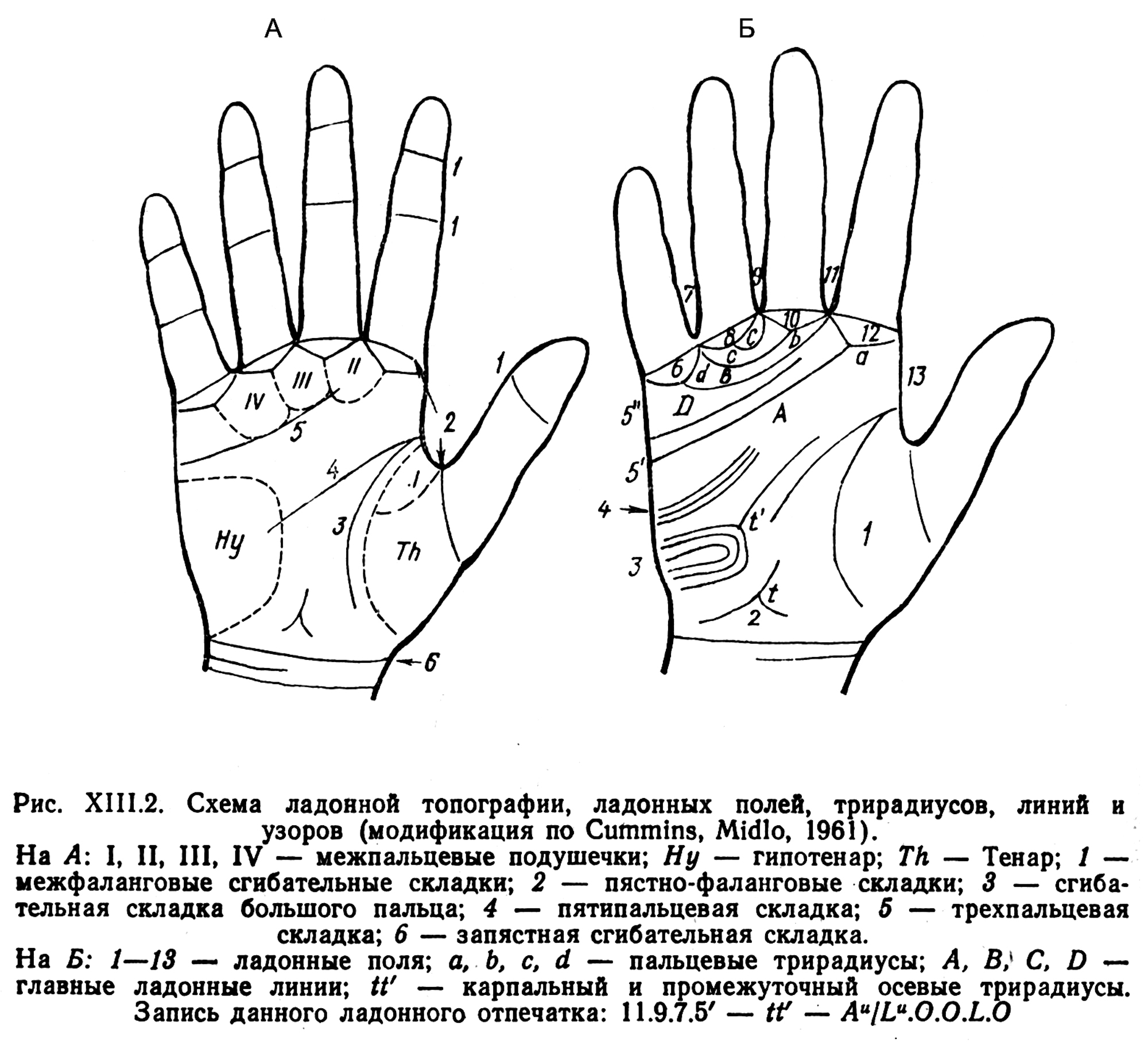

Кожный рельеф (здесь и далее цит. по Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003). На ладонях и подошвах, в отличие от других частей тела, кожа не гладкая. На ней можно видеть сгибательные, или флексорные, складки (борозды) и кожные гребешки, или папиллярные линии (Рис. 43).

Флексорные борозды. Главные флексорные складки, находящиеся в области суставов, закладываются в эмбриональном периоде и в основном остаются неизменяемыми в течение всей жизни. Так, на ладонях одна из таких складок идет выпуклой дугой и ограничивает возвышение большого пальца и I межпальцевую подушечку (Рис. 43). Это сгибательная складка большого пальца, образовавшаяся вследствие его приведения и отведения. Дистально от нее находится проксимальная поперечная, или пятипальцевая, сгибательная складка, идущая наклонно от первого межпальцевого промежутка в проксимально-ульнарном (локтевом) направлении. Дистальная поперечная сгибательная складка – трехпальцевая – ограничивает проксимально III и IV межпальцевые подушечки; она начинается на ульнарном крае ладони, образуясь от сгибания III-V пальцев. Иногда пяти- и трехпальцевая складка соединяются в одну поперечную – четырехпальцевую сгибательную складку.

Вдоль ладони иногда расположены еще 2-3 продольные сгибательные складки. К постоянным бороздам относятся межфаланговые сгибательные складки в местах сгиба пальцев, пястно-фаланговые – у основания I-V пальцев, ограничивающие ладонь дистально, и запястная, или браслетная, складка, ограничивающая ладонь проксимально. Последняя всегда представлена или одной – дистальной – складкой или 2-3 – медиальной и проксимальной. Иногда медиальная и проксимальная складки могут быть в виде радиальных и ульнарных отрезков.

Ладонные и подошвенные подушечки. На опорных поверхностях конечностей некоторых стопоходящих млекопитающих, в том числе и приматов, в связи с приспособлением к ходьбе развились особые возвышения (подушечки). Они образованы скоплением жира и подкожной связующей ткани в области основных суставов в виде своеобразной подкладки служащей опорой и смягчающим буфером при ходьбе.

Подушечки по местонахождению делятся на три группы: 1) пять пальцевых, или апикальных находятся на концевых фалангах пальцев; 2) четыре межпальцевые (интердигитальные) – на ладонях и подошвах против межпальцевых промежутков; 3) две проксимальные подушечки: тенар (thenar) – у основания большого пальца и гипотенар (hypothenar) – на проксимально-ульнарном (фибулярном) крае (Рис. 43).

Кожные узоры. Ладони и подошвы человека сплошь покрыты кожными гребешками, или папиллярными линиями (от лат. papilla сосочек), которые на подушечках часто образуют определенные узоры. Опорные подушечки стопоходящих млекопитающих развились как приспособление к ходьбе. Они придают эластичность конечностям при передвижении. Наиболее возвышенные части подушечек соприкасаются с поверхностью объектов, и в этих местах развилась высокоспециализированная «гребешковая кожа».

Рис. 43. Схема ладонной топографии, ладонных полей, трирадиусов, линий и узоров (модификация по Cummins, Midlo, 1961).

A: I, II, III, IV – межпальцевые подушечки; Ну – гипотенар; Th – тенар; 1– межфаланговые сгибательные складки; 2 – пястно-фаланговые складки; 3 – сгибательная складка большого пальца; 4 – пятипальцевая складка; 5 – трехпальцевая складка; 6– запястная сгибательная складка.

Б: 1-13 – ладонные поля; а, b, с, d – пальцевые трирадиусы; А, В, С, D – главные ладонные линии;tt’ – карпальный и промежуточный осевые трирадиусы.

Кожные гребешки увеличивают силу трения при соприкосновении с посторонними предметами, уменьшая скольжение. Кроме того, гребешковая кожа более богата чувствительными нервными окончаниями, чем гладкая, и поэтому служит как тактильный, осязательный орган.

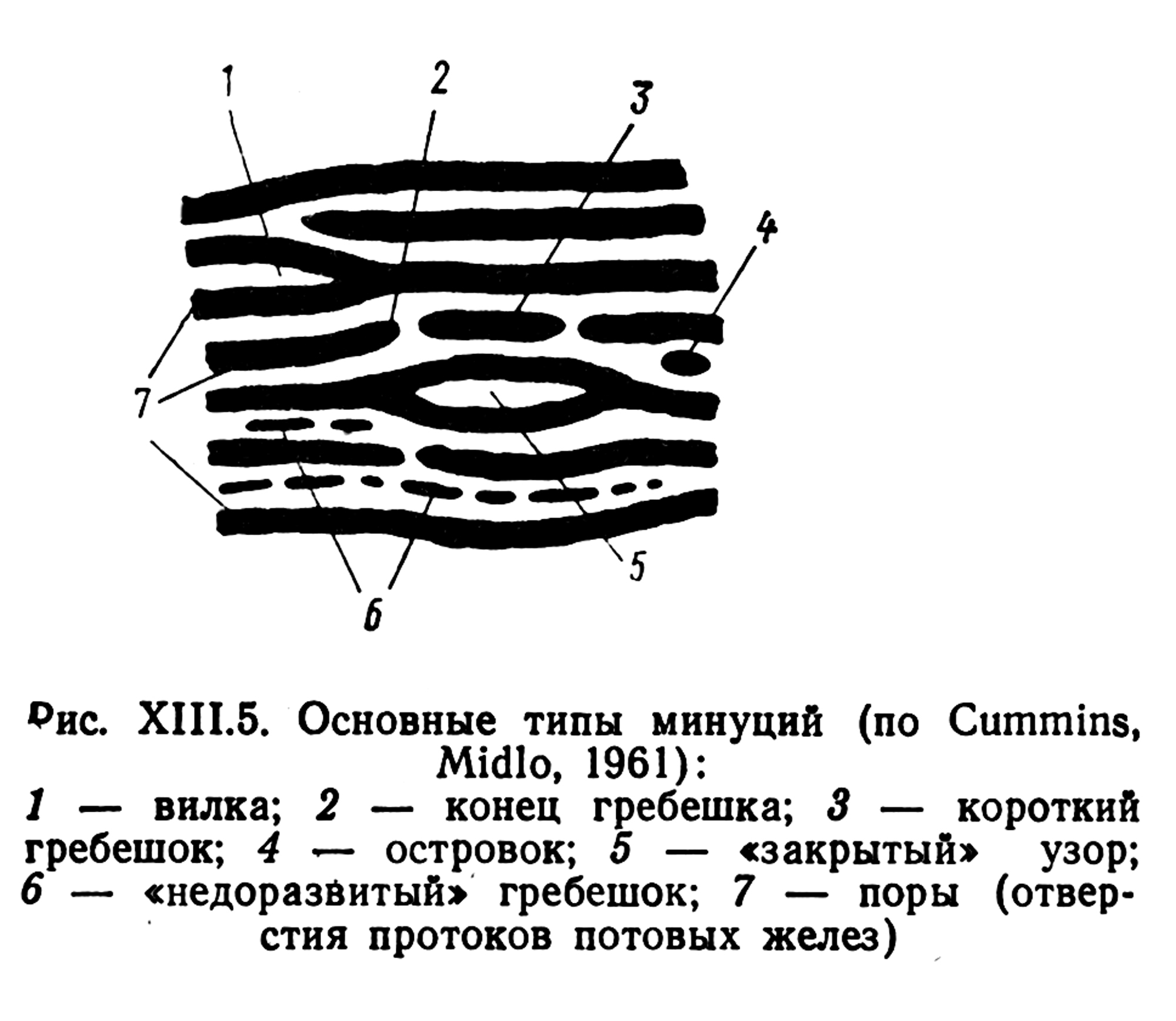

Пальцевые узоры. На концевых фалангах пальцев встречаются три основных типа узоров (Рис. 44): дуга (Arch – А), петля (Loop-L) и завиток (Whorl-W). Такая трехтипная классификация впервые была предложена Ф. Гальтоном (1892). Впоследствии сам Гальтон и другие исследователи эту простую систему детализировали и выделили в основном четыре типа узоров: дуга, петля, истинный завиток и сложный или составной узор.

Рис. 44. Основные типы минуций (пальцевых узоров) (Cummins, Midlo, 1961, по Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).

1 – вилка; 2 – конец гребешка; 3 – короткий гребешок; 4 – островок; 5 – «закрытый» узор; 6 – «недоразвитый» гребешок; 7 – поры (отверстия протоков потовых желез).

Дуги бывают простые и Т-образные. B простых дугах кожные гребешки идут поперек пальцевой подушечки выпуклостью дистально; Т-образные дуги имеют дельты, или трирадиус (дельта – место, где сходятся три разнонаправленные системы гребешков).Дистальный радиант трирадиуса обрывается; его огибают гребни в виде дистально выпуклых дуг, а два краевых радианта трирадиуса идут в радиальном и ульнарном направлениях.

Петля – однодельтовый, полузамкнутый узор. Если петля открыта в радиальную сторону, она называется радиальной (R или L), если в ульнарную – ульнарной (U или L).

Истинные завитки имеют две дельты (замкнутый узор).

Сложные, или составные, узоры имеют два и более трирадиуса и состоят из двух и более рисунков. Вместе с истинными узорами они входят в класс завитков по Гальтону.

Раздел дерматоглифики, изучающий пальцевые узоры, иногда называют дактилоскопией. Этот термин чаще употребляется в криминалистике.

Вариабельность пальцевых узоров настолько велика (особенно в мелких деталях, называемых минуциями), что они неповторимы у разных индивидов. Благодаря этому дактилоскопия применяется в криминалистике как один из методов в опознании преступника.

В исследовании пальцевых отпечатков часто используется количественная характеристика узора, т. е. число гребешков, пересекающих прямую линию от дельты до центра узора (гребневой счет).

Дуги и радиальные петли встречаются значительно реже, чем ульнарные петли и завитки, причем дуги наиболее часты на II и III пальцах, а радиальные петли на II. Завитки чаще встречаются на IV и I пальцах, а ульнарные петли – на V и III.

Дуги и ульнарные петли, как правило, встречаются чаще на левых, чем на правых руках, у женщин их частота выше, чем у мужчин. В частоте завитков и дельтовом индексе наблюдаются обратные соотношения.

Согласно мировым сводкам частота пальцевых узоров сильно варьирует у разных народов мира. Несмотря на это, их распределение у населения земного шара идет все же с определенной закономерностью. В целом у европеоидов частота дуг и петель выше, а частота завитков и величина дельтового индекса ниже, чем у монголоидов.

На средних и проксимальных (основных) фалангах пальцев встречаются четыре главных типа узоров; прямые, серповидные, волнообразные и дугообразные; их сочетания (дуга и угол, двойной угол и т. д.) составляют 12 узорных типов с 29 подтипами. Малочисленность исследований не позволила найти билатеральные, половые и этнотерриториальные вариации этих типов (Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).

Ладонные линии. На ладонях человека у основания II-V пальцев имеются четыре пальцевых трирадиуса (дельты): а, b, с, d. От каждого из них отходят два коротких радианта, охватывая основание соответствующего пальца, дистально ограниченного метакарпо-фаланговой сгибательной складкой. Третьи проксимальные радианты, иначе главные ладонные линии ABCD, идут к краям ладони, варьируя в своих окончаниях.

Для интерпретации направления и окончания главных ладонных линий ладонь условно делится на 13 (14) полей, начиная от тенара (поле I) и кончая I межпальцевым промежутком (поле 13).

Окончание главных ладонных линий записывается в порядке DCBA в виде формул, где цифрой обозначаются поля, к которым направляется та или иная линия. Каждая цифра отделяется точкой. Например, формула 10.7.6.3 ht означает, что линия D идет в поле 6 (соединяется с линией В), С идет в поле 7, В – в поле 10 (соединяется с линией D), А оканчивается в поле 3 и входит в гипотенарный узор (обозначение ht).

Направление и окончание главных ладонных линий очень варьирует. Имеются десятки разнообразных формул их окончаний.

В описании окончания главных ладонных линий для краткости и удобства прибегают к различным суммарным характеристикам и индексам. Так, суммируют окончания линий ABCD в определенные типы. Например, для линии А выделяют типы 1 (поля 1 + 2), 3(3+4) и 5 (поля 5' + 5"+6+7); для линии D – типы 7 (поля 7+8+0+Х), 9 (9+10) и 11 (поля 11 + 12+13). Также суммируют в типы окончания линий С и В.

Широкое применение получил индекс главных ладонных линий (Камминс, 1936). Этот индекс представляет собой сумму окончаний линий А и D, которые в основном определяют направление папиллярных линий ладони.

Индекс Камминса и частота типов линий А и D определяют общий ход ладонных гребешков. Чем выше индекс Камминса и чем больше частота типа 11 линии D, тем выше трансверзальность ладонных линий. На правых ладонях трансверзальность (поперечное прохождение линий) выше, чем на левых, и у мужчин выше, чем у женщин. У европеоидов общая трансверзальность кожных гребешков на ладонях выше, чем у монголоидов и особенно у негроидов.

Добавочные и осевые трирадиусы. Кроме постоянных пальцевых трирадиусов на ладонях иногда встречаются добавочные межпальцевые, или нижние, и осевые трирадиусы. Добавочные трирадиусы расположены проксимально от пальцевых трирадиусов «а» и «d», реже «b» и «с». Один их радиант идет в соответствующий межпальцевый промежуток, а два других – в радиальном и ульнарном направлениях. Радианты добавочных трирадиусов записываются в формуле двойной цифрой через наклонную или тире (например, 11-7, 9/7, 9-7 и т. д.), а узор на соответствующей подушечке обозначается буквой D или d.

Осевые трирадиусы расположены вдоль оси, проходящей через III луч, между тенаром и гипотенаром. Осевой трирадиус, имеющийся близ запястья, где сходятся три потока кожных гребешков – тенарный, гипотенарный и карпальный, или браслетный,- называется карпальным и обозначается символом t. В центре ладони находится центральный осевой трирадиус t",. между t и t" – промежуточный t'.

Наиболее часто (50-85% случаев) встречается карпальный осевой трирадиус, реже промежуточный и центральный. В редких случаях присутствуют одновременно два (tt', tt", t't") и три трирадиуса (t't"). В формуле они точками не отделяются. Карпальный и промежуточный осевые трирадиусы чаще встречаются на левых руках, центральный осевой трирадиус и сочетание двух трирадиусов – на правых руках. У европеоидов карпальный осевой трирадиус встречается реже, а сочетание двух и трех трирадиусов чаще, чем у монголоидов и негроидов.

Ладонные узоры. Кожные (папиллярные) узоры ладоней располагаются на пяти ладонных подушечках и записываются в виде формул ладонных узоров в порядке: гипотенар, тенар, I, II, III и IV межпальцевые подушечки.

Узор на гипотенаре и III подушечке чаще встречается на правых руках, а на тенаре I и IV подушечке – на левых. Частота узора на гипотенаре IV подушечке выше у женщин, на III подушечке и тенаре 1 – у мужчин.

У разных народов мира частота узора на гипотенаре, тенаре I, II, III и IV подушечках варьирует соответственно в следующих границах: 3,7-52,8; 0,8-50,0; 0,0-16,5; 7,0-55,0 и 23,3-91,3% (Гладкова, 1966). У европеоидов гипотенарный узор встречается чаще, чем у монголоидов. Американские индейцы характеризуются низкой частотой узора на гипотенаре (3,7-20,5%) и очень высокой на тенаре/1 (29,0 – 50,0%). У всех народов мира узор на II межпальцевой подушечке редок.

Узоры на пальцах ног. Кожные узоры на пальцах ног такие, как и на пальцах рук: дуги, петли, завитки. Петли на пальцах ног имеют тибиальное и фибулярное направления. Тибиальные петли наиболее часты на I пальце ног (радиальные петли – на II пальце рук). Формула для фибулярных петель ног имеет вид I>IV>II>V>III. На пальцах ног интенсивность узоров ниже, чем на руках, так как частота дуг выше, а завитков ниже, чем на пальцах кистей.

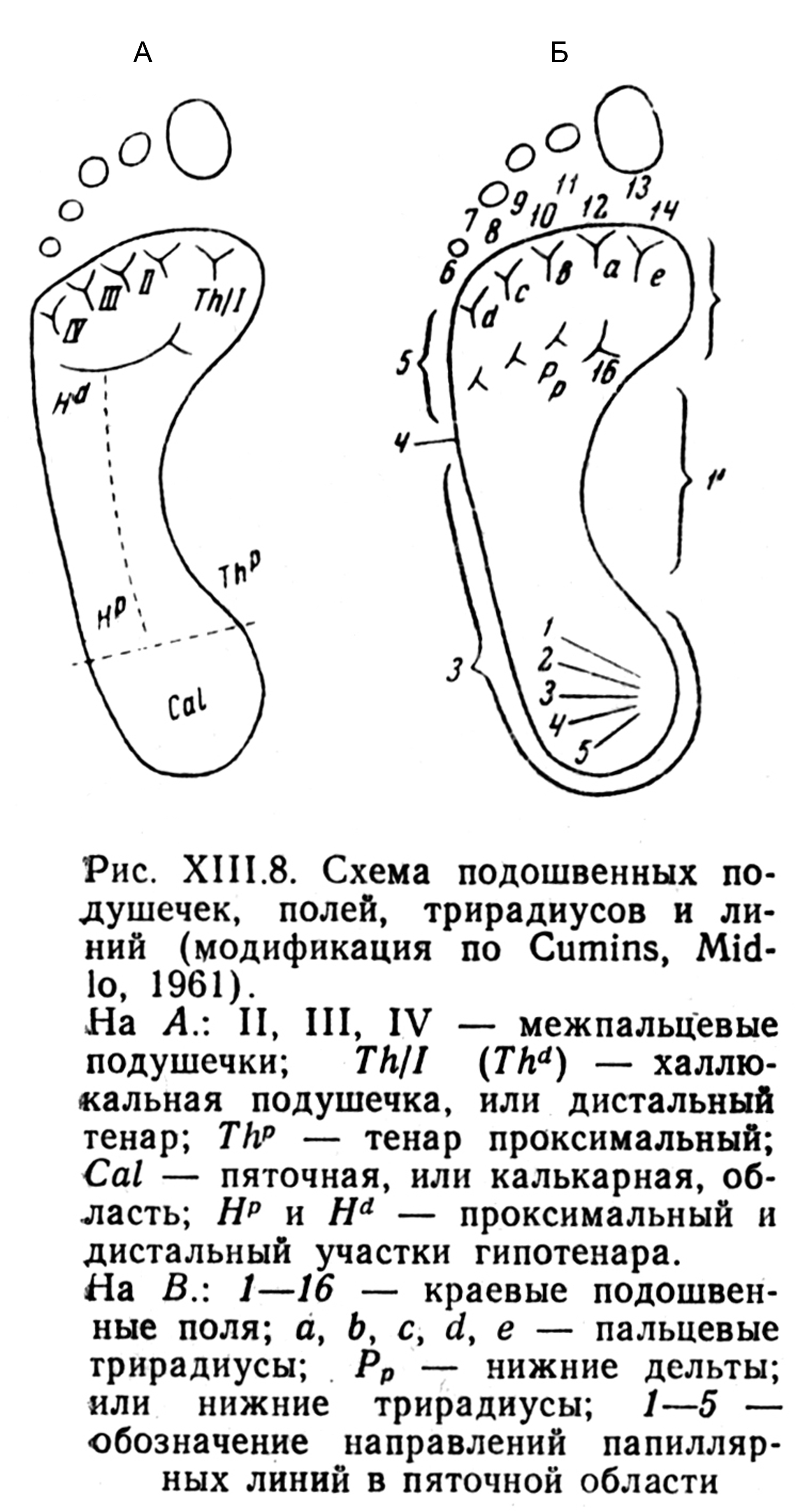

Подошвенные узоры. На подошвах, за небольшим исключением, подушечки, поля и трирадиусы по расположению аналогичны ладонным. В отличие от ладоней, на подошвах выделяют поле 14 у основания большого пальца и поле 16 проксимально от тенара и I межпальцевой (халлюкальной) подушечки. Помимо четырех пальцевых трирадиусов (как на ладонях) а, b, с и d на подошвах присутствует еще пятый трирадиус «е» у основания большого пальца (при наличии в этой области завитка здесь может быть шестой трирадиус. Кроме того, очень часто встречаются четыре нижних, или межпальцевых, трирадиуса (Рр), расположенных ниже тенара I, II, III и IV межпальцевых подушечек.

Рис. 45. Схема подошвенных подушечек, полей, трирадиусов и линий (модификация по Cumins, Midlo, 1961).

А.: II, III, IV – межпальцевые подушечки; Th/I (Th“) – халлюкальная подушечка, или дистальный тенар; Тhp – тенар проксимальный; Са1 – пяточная, или калькарная, область; Нр и На – проксимальный и дистальный участки гипотенара.

В.: 1-16 – краевые подошвенные поля; а, b, с, d, е – пальцевые трирадиусы; Рр – нижние дельты; или нижние трирадиусы; 1-5 – обозначение направлений папиллярных линий в пяточной области.

В отличие от ладоней, на подошвах узор отмечается на семи подушечках: на подушечке у основания большого пальца, или тенаре 1 дистальном (Thd); на II, III и IV межпальцевых подушечках; на дистальном и проксимальном участках гипотенара (Hd и Нр, запись Hd/Hp); пяточной, или калькарной, области (Са1) \ тенаре проксимальном (ThP) (Рис. 45).

В подошвенных узорах отмечаются некоторые билатеральные и территориальные вариации. В целом интенсивность узоров на подошвах человека выше, чем на ладонях; у обезьян наблюдаются обратные соотношения (Тегако Л.И., Марфина О.В., 2003).