Вопросы для экзамена

Природа оптического излучения. Энергия кванта, поток излучения.

Оптическое излучение

Любое излучение связано с переносом энергии от излучающего тела к поглощающему. Энергия является общей мерой различных форм движения материи, следовательно, энергия характеризует любое движение материи с количественной стороны. Различные виды энергии, например энергия электрического тока, энергия излучения выражают качественно различные формы движения материи. Таким образом, энергия излучения, являясь одной их качественных разновидностей энергии, есть также мера движения материи.

В первой половине XX в. были установлены новые факты имеющие, непосредственное отношение к учению об оптическом излучении:

1. Оптическое излучение обладает волновыми и корпускулярными свойствами.

2. Частицы вещества, также как и оптического излучения, имеют двоякую корпускулярную и волновую природу.

3. частицы вещества могут превращаться в оптическое излучение, а оптическое излучение в вещество.

Энергию оптического излучения принято называть лучистой энергией. Любое тело, температура которого выше абсолютного нуля, излучает в окружающее пространство лучистую энергию. Перенос лучистой энергии в пространстве осуществляется электромагнитными волнами, частота которых определяется величиной кванта энергии, минимальной порцией энергии, излучаемой атомом при возвращении с более высокого энергетического уровня в первоначальное состояние.

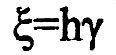

,

,

Где E - квант энергии излучения, Дж; h - постоянная Планка, равная 6,624* 10 -20ст. Дж

Как было доказано в 1890 г. П. Н. Лебедевым, излучение представляет собой поток материальных частиц. Эти материальные частицы, названые А.Эйнштейном фотонами, обладают конечной массой и скоростью в безвоздушном пространстве, примерно равной 2,998-10 8ст. м/с.

Распространение электромагнитных волн в пространстве сопровождается переносом энергии в направлении движения волн.

Излучение характеризуется длиной волны, под которой понимается расстояние, пройденное излучением за время полного периода колебаний. Длина волны излучения и время полного периода колебаний или частоты электромагнитных колебаний связаны между собой скоростью света.

,

,

Где:

Л - длина волны, нм;

c - скорость света,

T - время полного периода колебаний.

Генераторами излучения являются подвижные молекулы и атомы вещества. Монохроматическое (однородное) излучение получить на практике невозможно. Принято под монохроматическим излучением понимать совокупность фотонов, что выделяются источником излучения, которые имеют практически одинаковую длину волны.

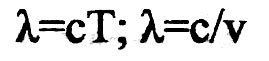

Сложное

излучение представляется как совокупность

монохроматического излучения. Светотехника

имеет дело с оптическим излучением, то

есть с электромагнитным излучением с

длинами волн от 1 нм до 1мм (рис.1)

.

.

Рис.1. Спектр электромагнитного излучения

Оптическое излучение как технологический фактор с. х. производства.

Оптическое излучение как фактор регулирования физиологических процессов, поведенческих реакций и продуктивности сельскохозяйственных животныхтема диссертации и автореферата по ВАК 03.00.13, доктор биологических наук Чурмаев, Александр Васильевич Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/opticheskoe-izluchenie-kak-faktor-regulirovaniya-fiziologicheskikh-protsessov-povedencheskik#ixzz2i4XuaBhd

Появились данные о влиянии светового воздействия на чувство времени у животных В настоящее время все больше накапливается фактов о влиянии оптического излучения также и на физиологические процессы в организме. Показано, что в зависимости от параметров такого воздействия могут изменяться многие стороны жизнедеятельности живых организмов, в том числе и сельскохозяйственных животных. Биологическая роль света наиболее выявлена в птицеводстве, где освещенность нормируют как по продолжительности и интенсивности, так и по периодичности смены 7 темноты и света Полученные за последние годы данные о влиянии оптического излучения различных диапазонов на крупный рогатый скот, свиней и других животных также свидетельствуют о возможности его практического применения с целью изменения физиологического состояния и стимулирования Однако и здесь много нерешенных вопросов. В частности, неясна роль спектрального состава, интенсивности и продолжительности освещения при различных функциональных состояниях организма. Недостаточно изучена значимость ультрафиолетового и комбинированного облучения крупного рогатого скота при анализе его резистентности и продуктивности. Эффективное решение этой проблемы приобретает особое значение в связи с появлением новых и технически более совершенных источников освещения и облучения. Под влиянием светового фактора изменяется поведение животных, что проявляется в увеличении кормовой и двигательной активности, уменьшении времени отдыха, изменении режима поведения в течение суток. Показано, что поведенческие показатели коррелируют с изменением продуктивности животных и имеют прогностическое значение.

11. Регулируемое оптическое излучение положительно влияет на качество мяса бычков. Установлено увеличение содержания жира в спинно-грудном отрубе на 70-90 %, белка на 7-10 %, влагоудерживающей способности мышечной ткани на 7-10 %. По данным органолептического анализа улучшаются также и вкусовые качества мяса.

12. Показано, что газоразрядные лампы высокого давления малой мощности типов ДРЛ и ДНаТ по своему воздействию на продуктивные и физиологические показатели крупного рогатого скота пригодны для практического применения в животноводческих помещениях. Применение нового типа ламп является перспективным в сравнении с применяемыми в животноводстве лампами ЛБ-40, Б-215-235-100, так как они обладают лучшими технико-эксплуатационными показателями.

13. Разработана интегральная схема реакции организма на оптическое излучение, в которой проявляются информационная, синхронизирующая и стабилизирующая роли световых потоков. В соответствии с этой схемой информационное и энергетическое воздействия оптической радиации изменяют физиологическое состояние организма. В результате возникают новые потребности, а значит и доминирующие мотивации, необходимые для реализации целенаправленного поведения. В измененных условиях среды обитания снова проявляется регулирующая роль оптических излучений.

Спектр излучения. Спектральная плотность излучения. Относительные спектральные характеристики.

Понятие активного и эффективного потока. Методика расчета.

Приемники оптического излучения. Спектральная чувствительность.

Яркость и единицы ее измерения.

Сила и плотность излучения. Единицы измерения.

Облученность. Количество облучения. Единицы измерения.

Воздействие оптического излучения на глаз. Световой поток и единицы его измерения.

Освещенность. Сила света. Единицы измерения.

Воздействие оптического излучения на кожу. Эритемный (витальный) поток. Витальная облученность. Единицы их измерения.

Сила эритемного (витального) излучения. Количество и доза витального облучения.

Воздействие оптического излучения на микроорганизмы. Бактерицидный поток. Бактерицидная облученность, единицы их измерения.

Сила бактерицидного излучения, количество бактерицидного излучения и единицы их измерения.

Воздействие оптического излучения на растения. Фитопоток, фитооблученность и единицы их измерения.

Фотоэлементы с внешним фотоэффектом. Устройство и принцип действия.

Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом. Устройство и принцип действия.

Вентильные фотоэлементы. Устройство и принцип действия.

Тепловые приемники оптического излучения. Устройство и принцип действия.

Основные теории теплового излучения. Закон КИРХГОФА.

Закон Стефана-Больцмана.

Закон Планка.

Закон Смещения Вина.

Устройство и принцип действия лампы накаливания.

Влияние напряжения сети на характеристики лампы накаливания.

Галогенные лампы накаливания. Преимущества.

Источники инфракрасного излучения. Классификация.

Разряд в газах. Процессы электрического разряда в газах.

Стабилизация дугового разряда.

30.Работа ГРЛ с активным балластом.

Устойчивая работа ГРЛ высокого давления в электрической цепи возможна только при наличии в схеме устройств, огранивающих величину тока в пределах, допустимых для ламп данного типа. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) таких ламп имеет слабо падающий или слабо возрастающий характер. Поэтому при безбаластном подключении ламп к источнику питания, имеющему очень малое сопротивление, каким и является обычная электрическая сеть, ток через лампу неограниченно возрастает, что приводит к практически мгновенному разрушению лампы. В качестве балласта используют включаемые последовательно с лампой активные, индуктивные или емкостные сопротивления (или их комбинации), а также электронные балласты.

При

питании лампы постоянным током используют

только активные балласты. Применение

схем с активным балластом энергетически

не выгодно и связано с большим

дополнительным расходом мощности, так

как в лучшем случае КПД схемы ![]() составляет

(60-70)%, причем потери мощности возрастают

по мере повышения требований к устойчивости

работы лампы. Кроме того, при активном

балласте на переменном токе наблюдается

мерцание или погасание разряда при

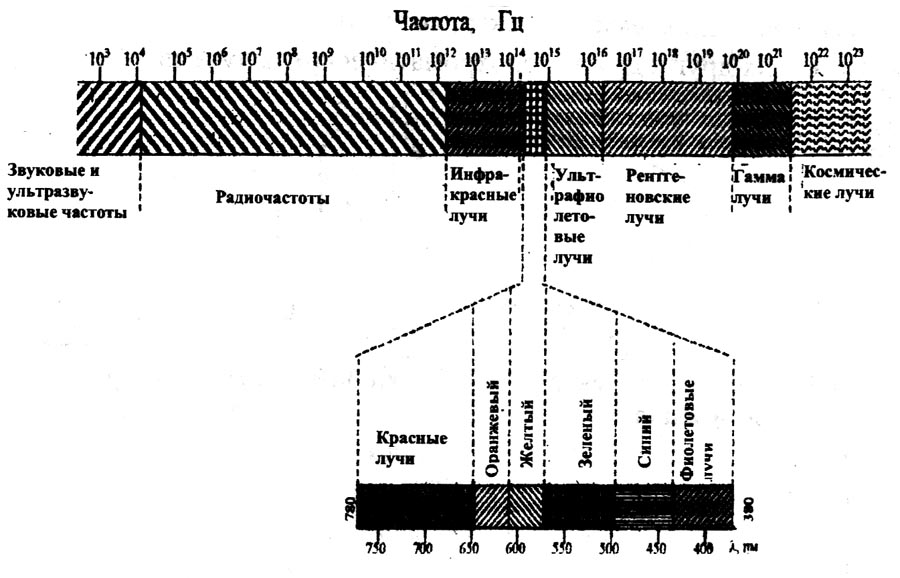

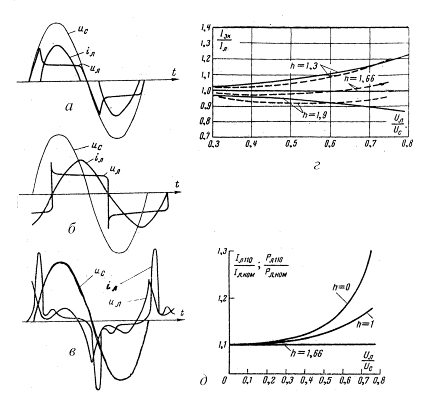

переходе тока через ноль (рис.8, а).

составляет

(60-70)%, причем потери мощности возрастают

по мере повышения требований к устойчивости

работы лампы. Кроме того, при активном

балласте на переменном токе наблюдается

мерцание или погасание разряда при

переходе тока через ноль (рис.8, а).

Рис.8. Осциллограммы тока лампы, напряжений на лампе и на балласте при работе ГРЛ на переменном токе (а-в) последовательно с: а – активным сопротивлением; б – дросселем; в - конденсатором; влияние характеристик индуктивно-емкостного балласта на ток лампы (г): ѕ - кривые, рассчитанные из уравнения (36); - - - экспериментальные кривые, полученные в процессе разгорания лампы ДРЛ 400; относительное изменение мощности лампы, при изменении напряжения сети на 10%, в функции отношения напряжения на лампе к напряжению сети, для лампы, работающей на переменном токе с индуктивно-емкостным балластом (д)

31.Работа ГРЛ с индуктивным балластом.

Устойчивая работа ГРЛ высокого давления в электрической цепи возможна только при наличии в схеме устройств, огранивающих величину тока в пределах, допустимых для ламп данного типа. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) таких ламп имеет слабо падающий или слабо возрастающий характер. Поэтому при безбаластном подключении ламп к источнику питания, имеющему очень малое сопротивление, каким и является обычная электрическая сеть, ток через лампу неограниченно возрастает, что приводит к практически мгновенному разрушению лампы. В качестве балласта используют включаемые последовательно с лампой активные, индуктивные или емкостные сопротивления (или их комбинации), а также электронные балласты.

Главным

преимуществом индуктивного балласта

является малая величина потерь мощности

на нем (составляющая 4-8% от величины

реактивной мощности, потребляемой

дросселем – JлЧUL). Потери в дросселе,

пересчитанные по отношению к мощности

лампы, составляют от 5 до 12%. Индуктивный

балласт обладает достаточно высокими

стабилизирующими свойствами за счет

того, что напряжение на балласте ![]() больше

разности

больше

разности ![]() .

Также, практически отсутствуют паузы

тока, так как при изменении знака тока

в момент, когда

.

Также, практически отсутствуют паузы

тока, так как при изменении знака тока

в момент, когда ![]()

![]() 0

и этого достаточно для мгновенного

перезажигания дуги (рис. 8, б).

0

и этого достаточно для мгновенного

перезажигания дуги (рис. 8, б).

Рис.8. Осциллограммы тока лампы, напряжений на лампе и на балласте при работе ГРЛ на переменном токе (а-в) последовательно с: а – активным сопротивлением; б – дросселем; в - конденсатором; влияние характеристик индуктивно-емкостного балласта на ток лампы (г): ѕ - кривые, рассчитанные из уравнения (36); - - - экспериментальные кривые, полученные в процессе разгорания лампы ДРЛ 400; относительное изменение мощности лампы, при изменении напряжения сети на 10%, в функции отношения напряжения на лампе к напряжению сети, для лампы, работающей на переменном токе с индуктивно-емкостным балластом (д)

32.Работа ГРЛ с емкостным балластом.

Устойчивая работа ГРЛ высокого давления в электрической цепи возможна только при наличии в схеме устройств, огранивающих величину тока в пределах, допустимых для ламп данного типа. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) таких ламп имеет слабо падающий или слабо возрастающий характер. Поэтому при безбаластном подключении ламп к источнику питания, имеющему очень малое сопротивление, каким и является обычная электрическая сеть, ток через лампу неограниченно возрастает, что приводит к практически мгновенному разрушению лампы. В качестве балласта используют включаемые последовательно с лампой активные, индуктивные или емкостные сопротивления (или их комбинации), а также электронные балласты.

Применение емкостного балласта очень заманчиво в силу того, что такие балласты должны иметь малые габариты и характеризоваться практическим отсутствием активных потерь. Однако, при низкой частоте питающего напряжения, форма кривой тока имеет вид узкого пика (рис.8, в) амплитуда которого в несколько раз превосходит действующее значение тока. Это объясняется тем, что в момент изменения направления тока лампы емкость, напряжение на которой достаточно велико, практически накоротко разряжается через лампу. Резкие броски тока очень неблагоприятно сказываются на работе катодов и сокращают долговечность лампы. Кроме того, качество освещения с помощью ламп, включенных последовательно с емкостью, получается низким из-за больших темных пауз. Практически емкостный балласт комбинируют с последовательно включенным индуктивным и, при правильно подобранном соотношении С и L, удается сохранить в значительной мере положительные свойства чисто емкостного балласта и снизить амплитудные значения тока до величины, при которой срок службы лампы практически не отличается от срока службы в схеме с индуктивным балластом.

Используя метод гармонического анализа можно представить прямоугольное напряжение на лампе, которое аппроксимирует реальную кривую напряжения, в виде бесконечной суммы синусоид – ряда Фурье:

![]() (26)

(26)

Рис.8. Осциллограммы тока лампы, напряжений на лампе и на балласте при работе ГРЛ на переменном токе (а-в) последовательно с: а – активным сопротивлением; б – дросселем; в - конденсатором; влияние характеристик индуктивно-емкостного балласта на ток лампы (г): ѕ - кривые, рассчитанные из уравнения (36); - - - экспериментальные кривые, полученные в процессе разгорания лампы ДРЛ 400; относительное изменение мощности лампы, при изменении напряжения сети на 10%, в функции отношения напряжения на лампе к напряжению сети, для лампы, работающей на переменном токе с индуктивно-емкостным балластом (д)

33.Устройство и принцип действия люминесцентной лампы.

Люминесце́нтная лампа — газоразрядный источник света, в котором электрический разряд в парах ртути создаётультрафиолетовое излучение, которое преобразовывается в видимый свет с помощью люминофора — смеси фосфора с другими элементами.

Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у ламп накаливания аналогичной мощности. Срок службы люминесцентных ламп может в 10 раз превышать срок службы ламп накаливания при условии обеспечения достаточного качества электропитания, балласта и соблюдения ограничений по числу включений и выключений.

Устройство:

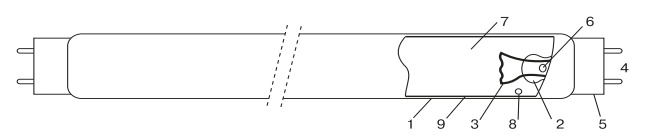

Рис.

1. Устройство люминесцентных ламп

Колба

лампы —

это всегда цилиндр 1 из стекла с наружным

диаметром 38, 26, 16 или 12 мм. Цилиндр может

быть прямым или изогнутым в виде кольца,

буквы U или более сложной фигуры. В

торцевые концы цилиндра герметично

впаяны стеклянные ножки 2, на которых с

внутренней стороны смонтированы

электроды 3. Электроды по конструкции

подобны биспиральному телу накала ламп

накаливания и также делаются из

вольфрамовой проволоки. В некоторых

типах ламп электроды сделаны в виде

триспирали, то есть спирали из биспирали.

С наружной стороны электроды подпаяны

к штырькам 4 цоколя 5. В прямых и U-образных

лампах используется только два типа

цоколей — G5 и G13 (цифры 5 и 13 указывают

расстояние между штырьками в мм).

Как

и в лампах накаливания, из колб

люминесцентных ламп воздух тщательно

откачивается через штенгель 6, впаянный

в одну из ножек. После откачки объем

колбы заполняется инертным газом 7 и в

него вводится ртуть в виде небольшой

капли 8 (масса ртути в одной лампе обычно

около 30 мг) или в виде так называемой

амальгамы, то есть сплава ртути с

висмутом, индием и другими металлами.

На

биспиральные или триспиральные электроды

ламп всегда наносится слой активирующего

вещества — это обычно смесь окислов

бария, стронция, кальция, иногда с

небольшой добавкой тория.

Если

к лампе приложено напряжение большее,

чем напряжение зажигания, то в ней между

электродами возникает электрический

разряд, ток которого обязательно

ограничивается какими-либо внешними

элементами. Хотя колба наполнена инертным

газом, в ней всегда присутствуют пары

ртути, количество которых определяется

температурой самой холодной точки

колбы. Атомы ртути возбуждаются и

ионизируются в разряде гораздо легче,

чем атомы инертного газа, поэтому и ток

через лампу, и ее свечение определяются

именно ртутью.

В

ртутных разрядах низкого давления доля

видимого излучения не превышает 2 % от

мощности разряда, а световая отдача

ртутного разряда — всего 5-7 лм/Вт. Но

более половины мощности, выделяемой в

разряде, превращается в невидимое

ультрафиолетовое излучение с длинами

волн 254 и 185 нм. Из физики известно: чем

короче длина волны излучения, тем большей

энергией это излучение обладает. С

помощью специальных веществ, называемых

люминофорами, можно превратить одно

излучение в другое, причем, по закону

сохранения энергии, «новое» излучение

может быть только «менее энергичным»,

чем первичное. Поэтому ультрафиолетовое

излучение можно превратить в видимое

с помощью люминофоров, а видимое в

ультрафиолетовое — нельзя.

Вся

цилиндрическая часть колбы с внутренней

стороны покрыта тонким слоем именно

такого люминофора 9, который и превращает

ультрафиолетовое излучение атомов

ртути в видимое. В большинстве современных

люминесцентных ламп в качестве люминофора

используется галофосфат кальция с

добавками сурьмы и марганца (как говорят

специалисты, «активированный сурьмой

и марганцем»). При облучении такого

люминофора ультрафиолетовым излучением

он начинает светиться белым светом

разных оттенков. Спектр излучения

люминофора — сплошной с двумя максимумами

— около 480 и 580 нм (рис. 2).

Рис.

1. Устройство люминесцентных ламп

Колба

лампы —

это всегда цилиндр 1 из стекла с наружным

диаметром 38, 26, 16 или 12 мм. Цилиндр может

быть прямым или изогнутым в виде кольца,

буквы U или более сложной фигуры. В

торцевые концы цилиндра герметично

впаяны стеклянные ножки 2, на которых с

внутренней стороны смонтированы

электроды 3. Электроды по конструкции

подобны биспиральному телу накала ламп

накаливания и также делаются из

вольфрамовой проволоки. В некоторых

типах ламп электроды сделаны в виде

триспирали, то есть спирали из биспирали.

С наружной стороны электроды подпаяны

к штырькам 4 цоколя 5. В прямых и U-образных

лампах используется только два типа

цоколей — G5 и G13 (цифры 5 и 13 указывают

расстояние между штырьками в мм).

Как

и в лампах накаливания, из колб

люминесцентных ламп воздух тщательно

откачивается через штенгель 6, впаянный

в одну из ножек. После откачки объем

колбы заполняется инертным газом 7 и в

него вводится ртуть в виде небольшой

капли 8 (масса ртути в одной лампе обычно

около 30 мг) или в виде так называемой

амальгамы, то есть сплава ртути с

висмутом, индием и другими металлами.

На

биспиральные или триспиральные электроды

ламп всегда наносится слой активирующего

вещества — это обычно смесь окислов

бария, стронция, кальция, иногда с

небольшой добавкой тория.

Если

к лампе приложено напряжение большее,

чем напряжение зажигания, то в ней между

электродами возникает электрический

разряд, ток которого обязательно

ограничивается какими-либо внешними

элементами. Хотя колба наполнена инертным

газом, в ней всегда присутствуют пары

ртути, количество которых определяется

температурой самой холодной точки

колбы. Атомы ртути возбуждаются и

ионизируются в разряде гораздо легче,

чем атомы инертного газа, поэтому и ток

через лампу, и ее свечение определяются

именно ртутью.

В

ртутных разрядах низкого давления доля

видимого излучения не превышает 2 % от

мощности разряда, а световая отдача

ртутного разряда — всего 5-7 лм/Вт. Но

более половины мощности, выделяемой в

разряде, превращается в невидимое

ультрафиолетовое излучение с длинами

волн 254 и 185 нм. Из физики известно: чем

короче длина волны излучения, тем большей

энергией это излучение обладает. С

помощью специальных веществ, называемых

люминофорами, можно превратить одно

излучение в другое, причем, по закону

сохранения энергии, «новое» излучение

может быть только «менее энергичным»,

чем первичное. Поэтому ультрафиолетовое

излучение можно превратить в видимое

с помощью люминофоров, а видимое в

ультрафиолетовое — нельзя.

Вся

цилиндрическая часть колбы с внутренней

стороны покрыта тонким слоем именно

такого люминофора 9, который и превращает

ультрафиолетовое излучение атомов

ртути в видимое. В большинстве современных

люминесцентных ламп в качестве люминофора

используется галофосфат кальция с

добавками сурьмы и марганца (как говорят

специалисты, «активированный сурьмой

и марганцем»). При облучении такого

люминофора ультрафиолетовым излучением

он начинает светиться белым светом

разных оттенков. Спектр излучения

люминофора — сплошной с двумя максимумами

— около 480 и 580 нм (рис. 2).

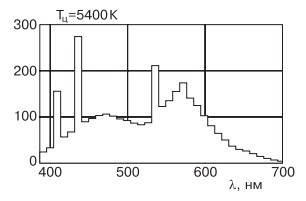

Рис.

2. Спектр излучения «стандартных»

люминесцентных ламп

Рис.

2. Спектр излучения «стандартных»

люминесцентных ламп

Принцип работы

Принцип запуска ЛДС с электромагнитным балластом

При работе люминесцентной лампы между двумя электродами, находящимися в противоположных концах лампы, возникает тлеющий разряд. Лампа заполнена инертным газом и парами ртути, проходящий ток приводит к появлению УФ излучения. Это излучение невидимо для человеческого глаза, поэтому его преобразуют в видимый свет с помощью явления люминесценции. Внутренние стенки лампы покрыты специальным веществом — люминофором, которое поглощает УФ излучение и излучает видимый свет. Изменяя состав люминофора, можно менять оттенок свечения лампы. В качестве люминофора используют в основном галофосфаты кальция и ортофосфаты кальция-цинка.

Безэлектродная лампа — осветительный прибор, принцип действия которого основан на газовом разряде в высокочастотном электромагнитном поле. Отсутствие нитей накаливания или электродов позволяет повысить долговечность лампы и её мощность.

Безэлектродные безлюминофорные лампы имеют высокую стабильность параметров (яркость, спектральный состав) благодаря отсутствию деградирующих элементов конструкции.

Устройство

На стеклянной или кварцевой колбе располагаются один или больше магнитопроводов с первичной обмоткой, на которые подается переменное напряжение высокой частоты. Система аналогична трансформатору, где газовый разряд является вторичной обмоткой. Электронный блок, вырабатывающий высокочастотный ток может быть выполнен как отдельное устройство или находиться в одном корпусе с колбой. Состав газа и люминофора аналогичен обычным газоразрядным лампам.

34.Устройство и принцип действия лампы ДРЛ.

Ртутные газоразрядные лампы представляют собой электрический источник света, в котором для генерации оптического излучения используется газовый разряд в парах ртути. Ртутные лампы являются разновидностью газоразрядных ламп.