- •Раздел 1 Машины постоянного тока

- •Тема 1.1. Общие сведения о машинах постоянного тока

- •1.1.1. Основные сведения о машинах постоянного тока и их классификация

- •1.1.2. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока

- •1.1.3. Конструкция генератора и двигателя постоянного тока

- •1.1.4. Обмотки якоря машин постоянного тока

- •1.1.5. Электродвижущая сила (эдс) и электромагнитный момент машины постоянного тока

- •1.1.6. Выбор типа обмотки якоря

- •Тема 1.2. Магнитное поле машины постоянного тока

- •1.2.1. Магнитная цепь машины постоянного тока и реакция якоря

- •1.2.2. Способы возбуждения машин постоянного тока

- •Тема 1.3. Коммутация в машинах постоянного тока

- •1.3.1. Причины, вызывающие искрение на коллекторе

- •1.3.2. Виды коммутации и способы её улучшения

- •Тема 1.4. Коллекторные генераторы и двигатели постоянного тока

- •1.4.1. Виды генераторов постоянного тока и их характеристики

- •1.4.2. Параллельная работа генераторов постоянного тока

- •1.4.3. Коллекторные двигатели постоянного тока

- •1.4.4. Пуск и регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока

- •1.4.5. Потери и кпд коллекторных машин постоянного тока

- •1.4.6. Машины постоянного тока специального назначения

- •Раздел 2. Трансформаторы

- •Тема 2.1. Назначение, классификация, принцип действия и устройство трансформаторов

- •2.1.1. Назначение, классификация и принцип действия трансформаторов

- •2.1.2.Устройство трансформаторов

- •2.1.3.Многообмоточные трансформаторы

- •Тема 2.2. Режимы работы трансформатора и его характеристики

- •2.2.1. Приведенный трансформатор

- •2.2.2. Режим холостого хода

- •2.2.3. Нагрузочный режим

- •2.2.4. Режим короткого замыкания

- •2.2.5. Потери и кпд трансформатора

- •2.2.6. Регулирование напряжения трансформаторов

- •Тема 2.3. Группы соединения обмоток и параллельная работа трансформаторов

- •2.3.1. Группы соединения обмоток

- •2.3.2. Параллельная работа трансформаторов

- •Тема 2.4 Автотрансформаторы и трансформаторы специального назначения

- •2.4.1. Автотрансформаторы

- •2.4.2. Трансформаторы специального назначения

- •Раздел 3. Машины переменного тока

- •Тема 3.1. Синхронные машины переменного тока

- •3.1.1. Назначение, принцип действия и устройство синхронных машин переменного тока

- •3.1.2. Возбуждение синхронных машин

- •3.1.3. Потери и кпд синхронных машин

- •Тема 3.2. Синхронные генераторы

- •3.2.1. Реакция якоря синхронного генератора

- •3.2.2. Характеристики синхронного генератора

- •3.2.3. Включение синхронных генераторов на параллельную работу

- •Тема 3.3 Синхронные двигатели и компенсаторы

- •3.3.1. Особенности конструкции синхронных двигателей

- •3.3.2. Пуск и регулирование скорости вращения синхронных двигателей

- •3.3.3. Рабочие характеристики синхронного двигателя

- •3.3.4. Синхронные компенсаторы

- •3.3.5. Синхронные машины специального назначения

- •Тема 3.4 Асинхронные машины

- •3.4.1. Назначение, конструкция, принцип действия и режимы работы асинхронной машины

- •3.4.2. Устройство асинхронных двигателей

- •3.4.3. Потери и кпд асинхронного двигателя

- •3.4.4. Характеристики асинхронного двигателя

- •3.4.5. Пуск и регулирование частоты вращения трёхфазных асинхронных двигателей

- •3.4.6. Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели

- •3.4.7 . Асинхронные машины специального назначения

- •Раздел 4. Химические преобразователи электрической энергии

- •Тема 4.1. Гальванические элементы

- •4.1.1. Электрический ток в жидких проводниках

- •4.1.2. Эдс в гальваническом элементе

- •4.1.3. Сухие гальванические элементы

- •Тема 4.2. Аккумуляторы

- •4.2.1. Принцип действия аккумуляторов

- •4.2.2. Кислотные аккумуляторы

- •4.2.3. Щёлочные аккумуляторы

- •4.2.4. Электрические характеристики аккумуляторов

- •Раздел 5. Нагревание и охлаждение электрических машин и трансформаторов

- •Тема 5.1. Нагревание электрических машин и трансформаторов

- •5. 1. 1. Закон нагревания электрических машин и трансформаторов

- •5.1.2. Номинальные режимы работы электрических машин

- •Тема 5.2. Охлаждение электрических машин и трансформаторов

- •5.2.1. Охлаждение электрических машин

- •5.2.2. Охлаждение трансформаторов

- •5.2.3. Новые принципы создания электрических машин

- •Литература

4.2.4. Электрические характеристики аккумуляторов

Основные электрические характеристики аккумуляторов:

1). Номинальное напряжение: для кислотных аккумуляторов – 2,2 В, для щелочных – 1,2 В.

2). Номинальная ёмкость: для кислотных аккумуляторов за номинальную ёмкость принимают ёмкость при десятичасовом режиме, а для щелочных – ёмкость при пятичасовом режиме, т. е. при разряде аккумулятора таким током, при котором он разряжается до номинального допустимого конечного напряжения [(1,7÷1,8) В для кислотных аккумуляторов и 1,0 В для щелочных] в течение соответственно 10 и 5 часов. При увеличении разрядного тока ёмкость аккумулятора понижается. Например, аккумуляторы ТН-450 при номинальном разрядном токе 45 А разряжается до напряжения 1,8 В за 10 часов, т. е. ёмкость их 45 А×10 ч = 450 А×ч. Если разряжать такой аккумулятор током 68 А, то он разрядится до напряжения 1,8 В за 5 ч и ёмкость его составит 68 А×5 ч = 340 А×ч.

3). КПД аккумулятора: отношение количества энергии в киловатт-часах, полученной от него при разряде, к количеству энергии, затраченной при заряде. Для кислотных аккумуляторов КПД равен (65÷75)%, для щелочных - (47÷50)%.

4). Коэффициент отдачи аккумулятора по ёмкости: отношение количества электричества в ампер-часах, отданного при разряде аккумулятора, к количеству электричества, полученному при заряде. Значение его для кислотных аккумуляторов составляет (85÷90)%, для щелочных - (65÷70)%..

Раздел 5. Нагревание и охлаждение электрических машин и трансформаторов

Тема 5.1. Нагревание электрических машин и трансформаторов

5. 1. 1. Закон нагревания электрических машин и трансформаторов

Работа электрической машины или трансформатора всегда сопровождается её нагреванием, что является следствием происходящих потерь энергии. Все виды потерь энергии в итоге преобразуются в теплоту, которая частично отдаётся в окружающую среду, а частично идёт на нагревание машины. Для выяснения закона нагревания электрических машин условно считают, что нагрев происходит равномерно по всему объёму машины, а теплота одинаково рассеивается по её поверхности.

Уравнение теплового баланса:

Qdt = Gcdτ + Sλτdt,

где Qdt – количество теплоты, выделяемой в машине за время dt; Q – количество теплоты, выделяемой в машине в единицу времени; Gcdτ – количество теплоты, поглощаемой частями машины и расходуемой на их нагревание; G – масса нагреваемой машины; c – удельная теплоёмкость, т. е. количество теплоты, необходимой для нагревания 1кг данного вещества на 1˚С; τ – превышение температуры машины над температурой окружающей среды; Sλτdt – количество теплоты, рассеиваемое с поверхности машины в окружающую среду; S – площадь поверхности, с которой рассеивается теплота; λ – коэффициент теплового рассеяния, который представляет собой количество теплоты, рассеиваемой с единицы поверхности машины в 1 секунду при повышении температуры на 1˚С.

В начальный период работы машина имеет температуру, практически не отличающуюся от температуры окружающей среды, т. е. τ ≈ 0. В этом случае Sλτdt ≈ 0, а поэтому вся теплота, выделяемая в машине, идёт на повышение температуры её частей. Затем количество теплоты, рассеиваемое в окружающую среду, увеличивается и наконец, через некоторое время машина настолько нагревается, что вся теплота, выделяющаяся в машине, будет рассеиваться в окружающую среду. При этом дальнейшее повышение температуры машины прекратится и наступит режим теплового равновесия, при котором вся теплота, выделяемая в машине, рассеивается с её поверхности в окружающую среду:

Qdt = Sλτустdt,

где τуст – установившаяся температура перегрева машины, т. е. наибольшее возможное превышение температуры машины над температурой окружающей среды θ1 в данных условиях, ˚С;

τуст = θуст - θ1,

где θуст – установившаяся температура нагрева машины, ˚С. И тогда:

τуст = Q/(Sλ),

т. е. установившаяся температура нагрева машины не зависит от массы машины, а определяется количеством теплоты, выделяемой в машине в единицу времени, площадью охлаждаемой поверхности и коэффициентом рассеивания.

Зависимость температуры перегрева машины τ от времени t выражается равенством

τ

= τуст

× (1

–

),

),

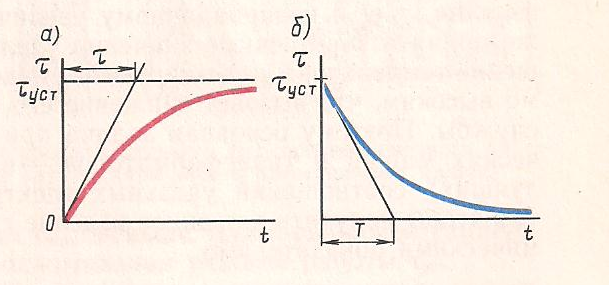

где е = 2,718 – основание натуральных логарифмов; Т – постоянная нагревания, показывающая то время, в течение которого данное тело нагрелось бы до наибольшей установившейся температуры, если бы не было рассеяния тепла. Кривая нагревания τ = f(t) (рис. 68) показывает, что электрическая машина достигает установившейся температуры перегрева лишь по истечении длительного времени. Кривая охлаждения τ = f(t) (рис. ) показывает, характер изменения температуры перегрева машины при уменьшении нагрузки. Изложенные законы нагревания и охлаждения электрических машин применимы и для трансформаторов.

Рис. 68. Кривые нагревания (а) и охлаждения (б) электрической машины.

Наиболее чувствительна к перегреву электрическая изоляция обмоток, т. к. под действием высоких температур происходит тепловое старение изоляции, проявляющееся в ухудшении её электрических и механических свойств. Электроизоляционные материалы, применяемые в обмотках электрических машин и трансформаторов, разделяют на пять классов нагревостойкости, отличающиеся друг от друга предельно допустимой температурой нагрева:

Класс изоляции определяет также значение расчётной рабочей температуры при расчёте активного сопротивления обмотки. При расчёте электрической машины или трансформатора следует выбирать удельные нагрузки (плотность тока, магнитная индукция) такими, чтобы превышения температуры частей этой машины или трансформатора были достаточно близки к установленным стандартами предельным значениям. Поэтому основная задача при проектировании электрических машин и трансформаторов – выбор оптимальных соотношений удельных электромагнитных нагрузок, с тем чтобы получить надёжное изделие с высокими технико-экономическими показателями.

Класс нагревостойкости изоляции |

A |

E |

B |

F |

H |

Предельно допустимая температура, ˚С |

105 |

120 |

130 |

155 |

180 |

Расчётная рабочая температура, ˚С |

75 |

75 |

75 |

115 |

115 |